- •Введение

- •Глава 1 Актуальные проблемы обеспечения безопасности развивающейся личности

- •1.1. Жизнь человека, его развитие и опасность

- •1.2. Проблемы и трудности, связанные с обеспечением безопасности развивающейся личности

- •1.3. Система обеспечения безопасности развивающейся личности. Две парадигмы обеспечения безопасности

- •Глава 2 Отношение к опасностям как структурный компонент безопасного типа личности

- •2.1. Общая характеристика безопасного типа личности

- •2.2. Психологическая структура безопасного типа личности

- •2.3. Отношение к опасностям как предмет психологического исследования

- •Глава 3 Цели и задачи эмпирического исследования. Разработка диагностического инструментария

- •3.1. Общая характеристика замысла, целей и задач эмпирического исследования

- •3.2. Разработка диагностического инструментария

- •Глава 4 Представление об опасностях, восприятие и оценка событий как угрожающих жизни, здоровью, психологическому и социальному благополучию

- •4.1. Психологические особенности восприятия угроз на разных возрастных этапах

- •Опыт оценки школьниками, студентами и взрослыми своего опыта встречи с опасными ситуациями (в %)

- •Опыт встречи с опасностями в прошлом у студентов и взрослых (в %)

- •Оценка опасностей в настоящем (данные в процентах)

- •4.2. Оценка личностью своей готовности к встрече с опасностями и способности справляться с жизненными трудностями

- •Оценка школьниками своей готовности справиться с опасными ситуациями (в %)

- •4.3. Психологические механизмы вероятностной оценки жизненных событий с позиций безопасности

- •Способность к дифференцировке жизненных событий с позиций безопасности у подростков

- •4.4. Сопоставительный анализ особенностей отражения жизненных событий с позиций опасности и безопасности в старшем школьном и студенческом возрасте

- •Сферы возникновения опасных ситуаций (в %)

- •Характеристика ситуаций, вызывающих отрицательные переживания в учебной сфере (в %)

- •Частота возникновения напряженных ситуаций в сфере взаимодействия с педагогами ( в %)

- •Опасные ситуации в сфере отношений с педагогами ( в %)

- •Количество педагогов, вызывающих ощущение опасности ( в %)

- •Характер опасности в отношениях с педагогами (в %)

- •Характер действий педагога, вызывающего ощущение опасности ( в %)

- •Частота возникновения опасных ситуаций в сфере отношений со сверстниками ( в %)

- •Опасные ситуации в сфере отношений со сверстниками (в %)

- •Количество сверстников, вызывающих ощущение опасности (в %)

- •Характер опасности в отношениях со сверстниками (в %)

- •Характер действий сверстника, вызывающего ощущение опасности (в %)

- •Частота возникновения опасных ситуаций в сфере отношений с родителями (в %)

- •Опасные ситуации в сфере отношений с родителями, родственниками (в %)

- •Количество родственников, вызывающих ощущение опасности (в %)

- •Характер опасности в отношениях с родственниками (в %)

- •Характер действий родственника, вызывающего ощущение опасности (в %)

- •4.5. Корреляционный анализ взаимосвязей факторов, характеризующих особенности отражения старшими школьниками и студентами жизненных событий с позиций безопасности

- •Глава 5 Психологические особенности отношения людей к опасностям

- •5.1. Характеристика отдельных параметров отношения людей к опасностям

- •Сравнительная характеристика сензитивности к опасностям у школьников и студентов (в %)

- •Характеристика выбора способов реагирования в ситуациях опасности у старшеклассников и студентов (в %)

- •Характеристика групп старшеклассников и студентов, различающихся по доминирующим типам реагирования в ситуациях опасности (в %)

- •Характеристика потребностей в безопасности у школьников и студентов (в %)

- •5.3. Обобщенная характеристика типов отношения к опасностям школьников и студентов

- •Типы отношения к опасностям (в %)

- •Характеристика типов отношения к опасностям у старших школьников (в %)

- •Характеристика отношения к опасностям у студентов (в %)

- •Заключение

- •Литература

- •Приложение Анкета 1

- •Анкета 2

- •Анкета 3.

- •Анкета 3

- •Вероятностная методика

- •Тест-опросник сензитивности к угрозам

- •Бланк ответов

- •Тест-опросник на выявление типа реагирования в ситуациях опасности

- •Опросник на выявление типа отношения к опасности

- •Бланк ответов к анкете на выявление типа отношения к опасности

- •Оглавление

- •Глава 1. Актуальные проблемы обеспечения безопасности

- •Глава 2. Отношение к опасностям как структурный компонент

- •Глава 3. Цели и задачи эмпирического исследования.

- •Глава 4. Представление об опасностях, восприятие и оценка

- •Глава 5. Психологические особенности отношения

Глава 2 Отношение к опасностям как структурный компонент безопасного типа личности

2.1. Общая характеристика безопасного типа личности

«Безопасный тип личности» или, по-другому, «личность безопасного типа» - это понятие, которое относительно недавно вошло в обиход современной науки. Одним из первых на него обратил внимание Л.И. Шершнёв. По его определению, «личность безопасного типа - это человек, осознающий самого себя, высокий смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящийся жить в согласии с самим собой, окружающей природой, гармонично сочетающий в себе активное созидательное начало с противодействием злу, с сохранением и развитием жизни на Земле и во Вселенной, готовый к самым решительным действиям вплоть до самопожертвования во имя высоких идеалов защиты Отечества. Он уважает историю и традиции своей Родины, сложившуюся систему ценностей, законов, проявляет заботу о жизни, здоровье, безопасности людей». [26].

Введение в научный обиход данного понятия обусловлено многими факторами. Назовем только некоторые из них.

Во-первых, объективным возрастанием угроз человеку, социуму, природе, государствам и мн.др., активизирующимся в связи с этим в науке и практике интересом к созданию таких систем обеспечения безопасности в самых различных сферах жизнедеятельности, которые бы надежно ограждали человека и окружающего мира от опасностей или, по крайней мере, минимизировали их.

Во-вторых, разработка только проблем национальной, военной, экономической, экологической, промышленной, информационно-психологической и многих других видов безопасности не дает значимого эффекта, если в эти процессы не вовлечен человек, который по большому счету и является источником многих угроз. Возникает вопрос, как, и каким образом, можно сформировать такую личность, которая бы, с одной стороны, могла противостоять угрозам, с другой, - не быть источником опасностей для других людей и окружающего мира в целом. А этот вопрос уже напрямую затрагивается сферу психолого-педагогической науки.

В-третьих, введение данного понятие завершило собой те интегративные процессы в понимании проблем обеспечения безопасности личности, которые постепенно осуществлялись в рамках «ограждающе-помогающей» парадигмы. Одновременно оно послужило толчком для нового этапа исследований человека как субъекта своей жизнедеятельности и саморазвития, обладающего устойчивостью к воздействиям неблагоприятных факторов и способного минимизировать собственное негативное воздействие на окружающую действительность.

Обратимся к некоторым предпосылкам постановки проблемы формирования безопасного типа личности с позиций психолого-педагогической науки.

Прежде всего, необходимо отметить, что применительно к подрастающему поколению изначально данная проблема рассматривалась в двух плоскостях.

Во-первых, как проблема повышения надежности человека в экстремальных ситуациях. Она разрешалась посредством разработки многочисленных технологий обучения правилам поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях. В школе, других учебных заведениях вводятся специальные курсы, в частности, курс «Основы безопасности жизнедеятельности». В дополнение к этому курсу в образовательных учреждениях стали широко внедряться локальные программы по обучению правилам безопасности в тех или иных ситуациях, проводиться специальные мероприятия, осуществляться работа по профилактике алкоголизма, наркомании и мн.мн.др.

Во-вторых, как проблема изучения неблагоприятных факторов воздействия окружающей среды на развивающуюся личность, которая в последующем стала решаться в рамках проектов по обеспечению физического и психологического здоровья. Этот период характеризуется большим числом работ, где констатируются различного рода нарушения физического и психологического благополучия дошкольников, учащихся школ, студентов вузов, возникающие, например, под влиянием неблагоприятной социальной среды, неадекватных взаимоотношений, высоких нагрузок и многих других факторов. Изучаются особенности школьной тревожности, стрессов, негативных эмоциональных состояний, проявления и причины детской агрессивности. Приводятся конкретные данные по тем или иным регионам, школам, другим учебным заведениям. Основная цель этих исследований состояла в том, чтобы привлечь внимание общественности к этим проблемам, стимулировать деятельность по созданию благоприятной среды для развития личности, являющуюся условием обеспечения ее безопасности. Разрабатываются неплохие конкретные программы, например, по преодолению тревожности, агрессивности, конфликтности и т.п. Однако каких-то существенных научно-практических разработок, связанных с созданием систем обеспечения безопасности, на этом этапе было очень мало.

Постепенно становится понятным, что изучение только отдельных факторов нарушения физического и психологического здоровья и разработка парциальных программ не дает должного эффекта. В итоге возникает идея создания целостных систем обеспечения безопасности развивающейся личности в континууме «среда – личность». Здесь проводятся интенсивные исследования по выявлению таких параметров среды, которая была бы наиболее благоприятной для развития личности. Вспомним работы И.А.Баевой и сотрудников, на которые мы уже ссылались. Наряду с разработками, касающимися создания безопасной среды, авторами большое внимание уделяется и проблемам формирования психологической безопасности отдельной личности. В частности, был разработан и апробирован оригинальный тренинговый курс по психологической безопасности младших подростков, семинар-тренинг «Планирование жизненного пути и карьеры». А также рекомендации по обеспечению психологической безопасности подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по преодолению кризисных ситуаций в образовательной среде и др.

Примерно в это же время осуществляются и исследования, где в качестве основных понятий выступают такие, как «личность безопасного типа» и «культура безопасности личности». Здесь хотелось бы отметить два направления. Первое – разрабатывается коллективом ученых под руководством Н.А.Лызь. Второе – под руководством В.Н.Мошкина.

Свой подход к определению личности безопасного типа Н.А.Лызь выстраивает на основе анализа системной устойчивости человека и подходов к обеспечению безопасности личности, которые сложились к настоящему времени [8;9].

Под системной устойчивостью автором понимается способность человека сохранять целостность и удерживать направленность развития в условиях внешних и внутренних возмущающих воздействий. В качестве подходов обеспечения безопасности Н.А.Лызь выделяет следующие.

Первый предполагает устранение опасностей или перемещение человека в безопасную среду. Это ограждающий подход, поскольку сам человек выступает как объект безопасности, для которого создают необходимые условия.

Второй подход - образовательный - исходит из признания активности человека, рассмотрения его как субъекта собственной безопасности. В рамках этого подхода предлагается обучать его предвидению и распознаванию опасностей, способам поведения в опасных ситуациях (уклонению от опасностей и их преодолению), формировать готовность к обеспечению безопасности.

Третий - личностно-развивающий подход к обеспечению безопасности предполагает формирование личностных образований, позволяющих человеку быть устойчивым к негативным, в первую очередь информационно-психологическим воздействиям. С этих позиций обеспечение безопасности человека включает поддержку формирования его личностной целостности и субъектности. Здесь человек рассматривается не только как субъект безопасности, но и как субъект жизни. Его безопасность обеспечивается тем, что он как целостная самоопределившаяся личность устойчив к негативным информационно-психологическим воздействиям, как субъект жизни способен превращать опасности в фактор собственного развития, как внутренне непротиворечивая личность, обладающая опытом разрешения жизненных противоречии, минимизирует количество опасностей. Четвертый - созидательный подход к обеспечению безопасности исходит из того, что основной причиной возникающих опасностей является сам человек - субъект собственного развития, фактор прогресса человечества и эволюции мира. В этом подходе предполагается воспитание человека нравственного, реализующего себя в контексте единства с природой и человечеством. Интеграция понятия «системная устойчивость человека» и различных подходов к обеспечению безопасности личности дает возможность Н.А.Лызь следующим образом определить безопасную личность «…как субъекта, строящего свою жизнь в контексте единства с собственным «сущностным началом», обществом, природой, реализующего свой потенциал, свои идеалы и стремления с помощью сформированной системы смысловой регуляции жизнедеятельности, а также обладающего готовностью к обеспечению безопасности и способного поддерживать свою системную устойчивость за счет преобразования внешних опасностей в фактор собственного развития» [8].

Исходя из такого понимания личности безопасного типа, Н.А.Лызь выстраивается и своя оригинальная структура безопасной личности, которая включает в себя четыре подструктуры (рис. 2).

Рис. 2. Модель безопасной личности (по Н.А.Лызь)

Основу данной структуры составляет готовность к обеспечению безопасности, которая рассматривается в двух аспектах – предметном и смысловом. Отсюда выделяются первые две подструктуры готовности: когнитивно-инструментальная – знания об опасностях, умение их распознавать, владение способами действий по обеспечению безопасности; интенциональная (смысловая) подструктура – это потребности и ценности субъекта, в которых выражается субъективная значимость обеспечения безопасности, интенция на ее осуществление, наличие мотивов деятельности по обеспечению безопасности.

В то же время автор справедливо утверждает, что отдельные мотивы тесным образом связаны с содержанием смысловой сферы личности, которая, в свою очередь, детерминирована «образом мира», складывающимися у отдельного индивида, фундаментальными ценностями, которых он придерживается. Отсюда третья подструктура представляет собой смысловую регуляцию деятельности, обеспечивающей личностно-психологический уровень системной устойчивости, т.е. ее целостность и субъектность. А четвертая подструктура – это индивидуальный образ мира с его «узлами» – личностными ценностями, обеспечивающий духовно-нравственный уровень системной устойчивости.

В этих же исследованиях предпринимается попытка разработать модель формирования безопасной личности (в данном случае на примере формирования безопасной личности студента), которая основывается на необходимости решения четырех крупных задач:

реализация личностно-развивающих возможностей всех учебных дисциплин в плане поддержки становления качеств субъекта учебной деятельности, субъекта безопасности и жизнедеятельности в целом;

расширение представлений о безопасности человека в социальных, природных и технических системах, формирование готовности к обеспечению безопасности в них;

профилактика негативного влияния технизированной образовательной среды на личностное развитие студентов – использование потенциала гуманитарных дисциплин в целях расширения интересов студентов в сферу творческого самовыражения, межличностного общения, самопознания и познания других людей;

обеспечение социально-психологической безопасности образовательной среды, в том числе путем развития потенциала социально-психологической безопасности субъектов.

Как отмечает Н.А.Лызь в русле этих задач можно выделить четыре соответствующих направления реализации процесса развития безопасной личности и две его основных формы: во-первых, в рамках учебных дисциплин, в процессе образовательной деятельности; во-вторых, в неспецифической личностно-развивающей деятельности, осуществляющейся куратором и/или психологической службой вуза. В дальнейшем описании автор достаточно подробно характеризует технологию работы в указанных направлениях.

Описанное здесь понимание безопасной личности, предложенное Н.А.Лызь, подводит к серьезному выводу: недостаточно и невозможно человека просто обучить способам поведения в опасных ситуациях. Сформировав даже ситуативные мотивы, важно актуализировать ценностно-смысловую сферу в целом, его способность к саморазвитию, умение полноценно жить, преодолевая преграды и опасности, и не быть источником опасности для других людей, окружающего мира в целом.

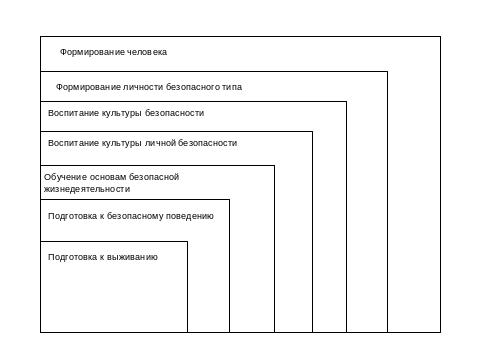

Обратимся ко второму направлению – исследованиям В.Н.Мошкина [17]. Автор также ведет речь о безопасном типе личности, однако предметом своего исследования и практической работы выбирает культуру безопасности личности. При этом так же, как и Н.А.Лызь, он пытается обозначить более широкую систему координат, в рамках которой проблемы формирования безопасного типа личности, культуры безопасности личности занимают свое место. Воспроизведем предлагаемую им схему и ход рассуждений автора (рис. 3).

Рис. 3. Структура формирования безопасного типа личности

(по В.Н.Мошкину)

Логика построения приведенной схемы достаточно проста и понятна. Она может быть выстроена в направлении от общего к частному или, наоборот, от частного к общему. Наиболее широким понятием является процесс формирования личности в целом. Понятие же «формирование личности безопасного типа» фиксирует социальный аспект формирования готовности человека к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. Воспитание культуры безопасности и как частный аспект «воспитание культуры личной безопасности» используются автором в педагогическом ключе для описания и объяснения процесса подготовки воспитанников к предупреждению и преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности. Понятие «обучение основам безопасности жизнедеятельности» применяется для обозначения еще более частных явлений воспитание культуры безопасности в целенаправленном учебном процессе, например, в ходе обучения школьников учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Что касается словосочетания «подготовка к безопасному поведению», а затем и понятия «подготовка к выживанию», то они касаются конкретных аспектов взаимодействия человека с окружающей действительностью в определенных опасных ситуациях.

Под культурой безопасности В.Н.Мошкин понимает интеграцию ценностных ориентаций и опыта деятельности личности в экстремальных ситуациях. При этом подчеркивается, что воспитание культуры безопасности осуществляется через формирование опыта безопасного поведения личности. (Сюда относится развитие соответствующей мотивации, формирование компетенций, способности к творческому решению проблем безопасности, навыков самоконтроля). А также через актуализацию психологических ресурсов самой личности, воспитание соответствующих ценностных ориентаций, взглядов и убеждений человека.

Характеризуя процесс воспитания культуры личной безопасности, В.Н.Мошкин отмечает, что она является составной частью процесса воспитания культуры безопасности в целом и представляет собой формирование у воспитанников готовности к предупреждению и преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности. Автор достаточно подробно в своих исследованиях анализирует цели, содержание, методы и конкретные технологии воспитания культуры личной безопасности.

При определении целевых ориентиров воспитания культуры личной безопасности он исходит из более широкого контекста понимания целей воспитания вообще. К таким целям В.Н.Мошкин относит: воспитание высоконравственной личности; воспитание здорового человека; воспитание культуры безопасности; воспитание готовности к успеху; создание педагогических условий, способствующих становлению счастливой личности; воспитание готовности к жизнедеятельности по законам красоты. По его мнению, конкретные цели воспитания личной безопасности могут быть поставлены только в соотнесении с указанными более общими целями. Что касается конкретики, то здесь автор выстраивает следующую цепочку целей: воспитание культуры безопасности, воспитание культуры личной безопасности, обучение основам безопасной жизнедеятельности, подготовка к безопасному поведению, подготовка к выживанию.

Не касаясь далее содержательного анализа концепций Н.А.Лызь и В.Н.Мошкина, попытаемся выделить некоторые общие моменты в этих подходах, важные для понимания психологической и социальной сущности личности безопасного типа.

А общим является тот факт, что и в той, и в другой концепции явно наблюдается смещение акцента с «ограждающе-помогающей» парадигмы обеспечения безопасности личности на «инициативно-созидательную». Другими словами, недостаточно только вооружать человека знаниями о действиях в опасных, в том числе и чрезвычайных ситуациях, формировать соответствующие умения и личностные качества, важно включить эту работу в более широкий контекст формирования личности в целом, где ценностно-смысловой аспект занимает ведущее место. Нельзя сформировать у личности умение и опыт противостояния опасностям и угрозам, установку на непричинение вреда другим людям, природе, нерукотворному миру, если не сформированы ценности и установки, которые в корне отличают человека от животных и связаны с актуализацией созидательных тенденций личности и социума в противовес разрушительным.

Сравнительный анализ концепций Н.А.Лызь и В.Н.Мошкина дает возможность установить и взаимосвязь используемых понятий «личность безопасного типа» и «культура безопасности личности. Несомненно, базовым является понятие безопасного типа личности. А культура безопасности составляет качественную его характеристику. Без владения такой культурой человека вряд ли в полной мере можно отнести к безопасному типу личности. Следовательно, указанные два подхода взаимно дополняют друг друга. Безопасный тип личности – это человек, у которого сформировались элементы культуры безопасности

Итак, в самом обобщенном виде безопасный тип личности или личность безопасного типа – это человек, способный таким образом выстраивать свою жизнь и деятельность, чтобы не наносить ущерба себе, другим людям, окружающему миру, и одновременно способный противостоять угрозам, осуществлять специфическую деятельность по обеспечению безопасности, другими словами, это человек, овладевший основами культуры безопасности.

Понятно, что такое определение носит общий характер, и затрагивает лишь сущностные характеристики рассматриваемого понятия. В содержательном плане оно гораздо богаче и требует серьезных исследований.

Далее возникает вопрос, если существует безопасный тип личности, то должны существовать и другие, либо противоположные ему по значению, либо раскрывающие нюансы взаимодействия человека с миром и другими людьми с позиций опасности – безопасности. И это действительно так. В современной науке выделяют опасный тип личности, виктимный тип личности, и мы бы добавили сюда еще беспечный тип личности. Дадим им краткую характеристику.

Опасный тип личности - это личность, деятельность, поведение и поступки которой наносят вред или ущерб природе, человеку, группе людей, обществу, живому существу, механизму, какой-либо системе. Сюда относятся: террористы, преступники (убийцы, грабители, насильники, воры и т.п.), хулиганы, асоциальные типы, агрессивные и враждебно настроенные люди, некоторые психически больные. А также - люди с различными акцентуациями характера, конфликтные, неспособные правильно строить взаимоотношения с социумом, стремящиеся к власти. В любом случае опасный тип личности – это человек, который нарушает или не придерживается правовых и моральных норм взаимоотношений с природой, обществом, другими людьми. Поведение таких людей может носить как преднамеренный, так и не намеренный характер. К последней категории относятся индивиды, чьё необдуманное поведение или случайные поступки наносят вред окружающим.

В современной науке большое внимание уделяется изучению личности преступника как разновидности личности опасного типа. В частности, исследование лиц, виновных в убийствах, грабежах, кражах и других преступлениях, показало, что им свойственны такие особенности, как слабая адаптированность, отчужденность, импульсивность, агрессивность. Они в целом хуже учитывают прошлый опыт, плохо умеют или вообще не умеют прогнозировать будущее. В духовном мире преступника обнаруживаются такие особенности, которые формируют мотивы преступлений и приводят к их реализации.

Существуют различные классификации личности преступника. Например, по степени общественной опасности личности и её криминогенной активности выделяют такие типы преступников, как «особо опасный», «десоциализированно опасный», «неустойчивый» и «ситуативный» тип.

Личность становится источником опасности для других не только в том случае, если наносит прямой вред и ущерб окружающему, но и в тех ситуациях, когда она сама является страдательным лицом, подвергнувшимся опасности. Известно, что болезнь, негативные переживания, потеря социального статуса, конфликт, стресс и др. одного человека отрицательно сказывается на других (особенно близких) людях. Этот факт хорошо фиксирует житейская установка: «Я чувствую себя в безопасности, когда моим близким людям ничего не угрожает.

К особой категории относятся люди, которые представляют опасность для самих себя. Человек – активное существо, он сам строит свой жизненный путь, является субъектом собственной жизнедеятельности. Отсюда понятно, что от того, как он это делает, в каком направлении выстраивает свою судьбу, будет зависеть его и физическое, и психическое, и социальное благополучие, безопасность, направленность развития, успешность социализации. Есть личности, которые безответственно относятся к своему здоровью, ставят фиктивные жизненные цели, занимают самоуничижительную позицию.

Виктимный тип личности - от англ. victim – «жертва» – личность, подверженная риску стать жертвой опасности в связи с недальновидностью, неспособностью предвидеть, избегать опасности и, если надо, действовать. Данный тип личности исследуется в рамках виктимологии. Это наука, изучающая различные категории людей – жертв неблагоприятных условий социализации, а также людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и требующих специальной помощи. Виктимный тип личности характеризуется такими физическими, психологическими и социальными чертами и признаками, которые способствуют превращению её в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа и т.д.). Поэтому нередко виктимная личность воспринимает мир как враждебный, полный непредсказуемых и неуправляемых опасностей, она рассматривает себя как реальную и потенциальную жертву этих опасностей, которые беспрестанно причиняют ущерб, угрожают жизни и, в конечном итоге, приведут к неминуемой гибели. Виктимная личность допускает опрометчивые поступки, ошибаясь или совершая провокационные действия, которые действительно приводят к несчастным случаям, болезням, травмам и т. д.

Виктимность зависит от личностных характеристик, социального статуса лица, степени конфликтности ситуации, места и времени развития ситуации.

Наконец, беспечный тип личности – сюда мы относим людей, которые могут и не иметь намерений - нанести кому-либо или чему-либо вред, однако таким образом выстраивают свою жизнь, что извечно попадают в какие-нибудь неприятности, из-за своей неспособности предвидеть будущее, безответственности, «безалаберности» и т.п.

В этимологических словарях понятие «беспечность» означает человека без печи (печа – забота, хлопоты), то есть беззаботного, живущего без хлопот. По другой версии – это человек без печали, то есть находящийся в состоянии приподнятого настроения, не обращающий внимания на досадные недоразумения и возможные преграды и угрозы. Синонимами беспечности являются - неосторожность, халатность, безответственность, беззаботность, безалаберность, легкомыслие, недальновидность, бездумность и другое.

Таким образом, беспечность – это проявление неосмотрительности, безответственности, легкости восприятия жизни и вероятных опасностей, безосновательного оптимизма. В психологии в качестве научного термина, отражающим суть беспечности, выступает понятие «безответственность». В то же время мы полагаем, что именно термин «беспечность» более тонко отражает смысл обсуждаемой здесь проблемы, так как вбирает в себя не только отсутствие способности отвечать за свои действия и поступки, но, и характеризует определенный образ жизни, способ бытия человека в мире.