- •1 Методологические основы моделирования сложных систем

- •1.1 Системность

- •Определение понятия системы

- •Основные свойства, обязательные для любой системы

- •Системное мышление

- •Понятия общей теории систем

- •Системный подход

- •1.2 Определение понятий элементов, связей, функций, внешней среды системы Элемент

- •Внешняя среда

- •Функции системы

- •Сложность систем

- •Классификация систем

- •Развитие искусственной системы и ее жизненный цикл

- •1.3 Моделирование

- •Общая методология моделирования

- •Примеры сложных систем Космическая система наблюдения Земли как сложная техническая система

- •Сложная социально-экономическая система

- •2 Методология построения математических моделей

- •2.1 Математическая модель, математическое моделирование – основные понятия, термины и определения

- •Цели математического моделирования

- •2.2 Общие методы построения математической модели Процесс моделирования

- •Анализ и синтез в моделировании

- •Микроподход и макроподход в исследованиях системы.

- •Формальная запись модели системы

- •Модульное построение моделей

- •Понятие вариационных принципов

- •2.3 Требования к построению модели

- •Адекватность и достоверность модели

- •Равнозначимость внешнего и внутреннего правдоподобия

- •2.4 Этапы построения моделей

- •2.4.1 Постановка задачи моделирования

- •Разработка содержательной модели

- •Разработка концептуальной модели

- •Описание внешних воздействий

- •Декомпозиция системы

- •Подготовка исходных данных для математической модели

- •Содержание концептуальной модели

- •2.4.2 Разработка математической модели

- •Разработка функциональных соотношений

- •Выбор метода решения задачи

- •Проверка и корректировка модели

- •Анализ чувствительности модели

- •Реализация математической модели в виде программ для эвм

- •2.4.3 Практическое использование построенной модели и анализ результатов моделирования

- •3 Математические модели структуры и состояния системы

- •3.1 Модель структуры системы Основные понятия структуры системы

- •Модель состава и структуры системы

- •Виды структур

- •Методология моделирования структуры системы

- •Пример разработки моделей деятельности организации

- •3.2 Модель состояния системы Состояние системы и ее функционирование

- •Формализация процесса функционирования системы

- •3.3 Модель процесса функционирования

- •Установление функциональных зависимостей

- •Неопределенность функционирования системы

- •Пути уменьшения неопределенностей при синтезе системы (проекта)

- •3.4 Анализ функционирования и анализ структуры

- •Пример разработки моделей деятельности организации

- •Функционально – физический анализ технических объектов

- •Пример функционально – физического анализа технических объектов Конструкция бытовой электроплитки

- •Функционально стоимостной анализ

- •4 Виды математических моделей

- •4.1 Классификация математических моделей

- •4.2 Классификация математических моделей в зависимости от оператора модели

- •Линейные и нелинейные модели

- •Обыкновенные дифференциальные модели

- •4.3 Классификация математических моделей в зависимости от параметров модели Непрерывные и дискретные модели

- •Детерминированные и неопределенные модели

- •Статические и динамические модели

- •Стационарные и нестационарные модели

- •Формализация системы в виде автомата

- •Формализация системы в виде агрегата

- •Моделирование процесса функционирования агрегата

- •Моделирование агрегативных систем

- •Модель сопряжения элементов

- •5 Математические модели физических явлений и процессов. Универсальность моделей

- •5.1 Математические модели на основе фундаментальных законов

- •Теоретический метод составления математических моделей

- •Основные фундаментальные законы механики

- •Работа, энергия, мощность

- •5.2 Уравнения движения

- •Динамика поступательного движения.

- •5.3 Уравнения состояния

- •Термодинамическая система

- •Твердые тела, жидкости и газы

- •6 Универсальность моделей

- •6.1Типовые математические модели элементов и подсистем

- •Модель колебательного процесса

- •Электрическая подсистема

- •Модели элементов гидравлических систем

- •Модели элементов пневматических систем

- •6.2 Модели на основе аналогий

- •Скорость роста какой-либо величины пропорциональна текущему значению этой величины Закон сохранения материи

- •II. Квадратичная зависимость скорости воспроизводства

- •IV. «Равновесная» численность популяции Nр, которую может обеспечить окружающая среда

- •V. Конкуренция двух популяций

- •VI. Изменение зарплаты и занятости

- •VII. Организация рекламной кампании

- •VIII. Двухвидовая борьба в популяции

- •IX. Взаимоотношения «производитель – управленец».

- •7 Математические модели распределения ресурсов в исследовании операций

- •7.1 Моделирование операций распределения ресурсов

- •Формулировка задачи математического программирования

- •7.2 Модели линейного программирования

- •Формулировка общей задачи линейного программирования.

- •Типовые задачи линейного программирования

- •Транспортная задача

- •Примеры сведения практических задач к канонической транспортной задаче

- •7.3 Распределительные задачи линейного программирования

- •Примеры распределительных задач.

- •Распределение транспортных единиц по линиям

- •Задача о назначениях

- •Экономическая интерпретация задач линейного программирования

- •Перевозки взаимозаменяемых продуктов

- •Перевозка неоднородного продукта на разнородном транспорте

- •Задача коммивояжера

- •Задача о ранце

- •Общая задача теории расписаний

- •8 Моделирование процесса управления

- •8.1 Основные определения

- •Формальная запись системы с управлением

- •8.2 Модели систем автоматического управления

- •Математическая модель объекта управления

- •Устойчивость движения систем

- •Определение программного движения и управление движением

- •8.3 Модели автоматизированных систем управления

- •9 Моделирование производственных процессов Общая характеристика производственного процесса

- •9.1 Модели систем массового обслуживания

- •Основные элементы систем массового обслуживания.

- •Характеристики потока

- •Классификация смо

- •Оценка эффективности смо

- •Аналитические и статистические модели

- •9.2 Модели дискретного производственного процесса

- •Операции обработки

- •Операции сборки

- •Операции управления

- •Формализация отклонения течения производственного процесса от нормального

- •Моделирование комплексного процесса обработки, сборки и управления при поточном производстве

- •9.3 Имитационное моделирование производственного процесса

- •9.3 Модели непрерывного производственного процесса

- •10 Синтез модели (проекта) системы

- •10.1 Проектирование системы как процесс создания (синтеза) ее модели

- •10.2 Методология проектирования

- •10.3 Формирование концепции системы

- •Системный подход при формировании концепции

- •Типовые проектные процедуры формирования концепции

- •10.4 Эффективность системы Понятие эффективности системы

- •Формирование модели цели системы

- •Выбор критериев и показателей эффективности

- •Основные принципы выбора критериев эффективности:

- •Проблемы многокритериальности

- •Особенности синтеза адаптивных систем

- •10.5 Технология проектирования

- •10.6 Принятие решений в проектировании Особенности процесса принятия решений в проектировании

- •Выбор альтернатив

- •Принятие решений в условиях неопределенности

- •Моделирование принятия решения

- •Прогнозирование в принятии решений

- •10.7 Маркетинг и управление проектом

- •Задачи управления проектами

- •Пример анализа на чувствительность экономической задачи

- •11 Синтез модели технической системы

- •11.1 Особенности синтеза модели технической системы

- •Этапы проектирования

- •Особенности построения моделей при проектировании

- •Формирование технического облика системы

- •Формирование структуры системы

- •Выбор основных проектных параметров системы

- •Формирование множества вариантов системы

- •11.2 Концепции автоматизации проектирования

- •История развития сапр

- •Классификация сапр

- •Стратегическое развитие сапр Современное состояние сапр

- •Направления разработки проектной составляющей сапр

- •Разновидности сапр

- •Математическое и информационное обеспечение сапр

- •12 Особенности синтеза модели информационной системы

- •12.1 Общие свойства информационных систем

- •Файл-серверные информационные системы

- •Клиент-серверные информационные системы

- •Архитектура Интернет/Интранет

- •Хранилища данных и системы оперативной аналитической обработки данных

- •12.2 Схемы разработки проекта

- •1. Предпроектные исследования

- •2 Постановка задачи

- •3 Проектирование системы

- •Архитектура программного обеспечения

- •Подсистема администрирования.

- •Техническая архитектура

- •Организационное обеспечение системы

- •4 Реализация и внедрение системы

- •13 Анализ инвестиционной привлекательности проекта системы

- •13.1 Концепции инвестиционной привлекательности проекта Основные типы инвестиций.

- •Основные экономические концепции инвестиционного анализа

- •Состав работ при инвестиционном проектировании

- •13.2 Конкурентоспособность проектируемой системы Оценка потенциальной емкости рынка и потенциального объема продаж

- •Оценка конкурентоспособности

- •13.3 Методы оценки эффективности инвестиций

- •Метод определения чистой текущей стоимости.

- •Метод расчета рентабельности инвестиций

- •Метод расчета внутренней нормы прибыли

- •Расчет периода окупаемости инвестиций

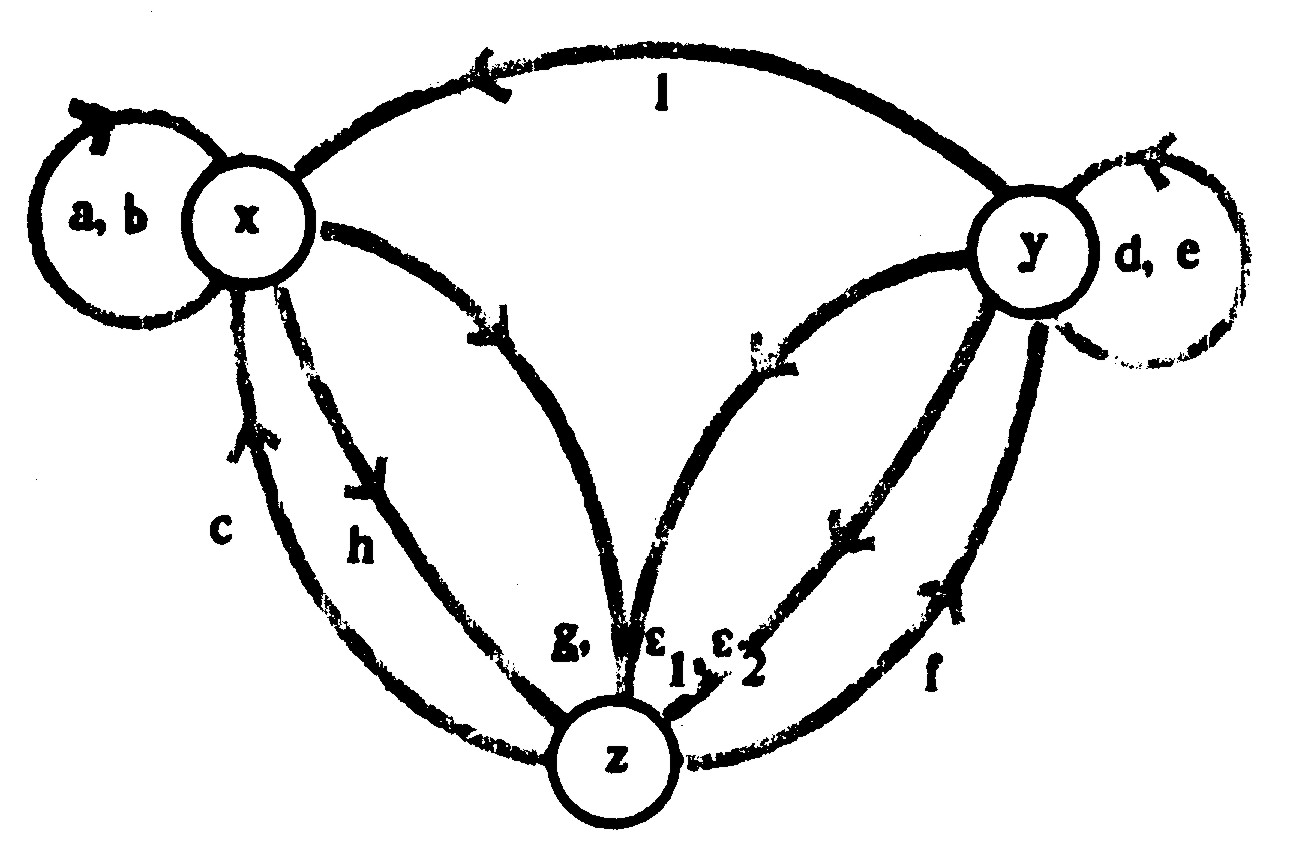

IX. Взаимоотношения «производитель – управленец».

Несмотря на то, что взаимоотношения производителей и управленцев (чиновников) существенно отличаются от взаимоотношений «хищник – жертва», однако и те и другие находятся в конкурентных взаимоотношениях: производители питают управленцев, но и заинтересованы в них (управленцы способствуют производству продукта необходимого для обоих). Таким образом, имеются производители N, управленцы M, накопленный производенный продукт Р.

С труктурная

схема, раскрывающая наличие и значимость

связей между этими категориями,

представлена на рисунке.

труктурная

схема, раскрывающая наличие и значимость

связей между этими категориями,

представлена на рисунке.

Каждая стрелка схемы соответствует наличию воздействия. Стрелка от Р к N, означает, что изменение N зависит от Р, стрелка от N к N - изменение N зависит от N. Все стрелки, идущие от N, M и Р, указывают, что изменение накопленного продукта Р зависит от N, M и Р.

Характер и вид этих влияний может быть описан математической моделью типа:

dN /dt = (а – β N - l M + c P) N,

dМ/dt = (-d - e M + fP) М, (9)

![]() - hN – kM

= F

- hN – kM

= F

Коэффициент пропорциональности (а – β N - l M + c P) в первом уравнении убывает с N и M и растет с Р, что отражает внутреннюю конкуренцию среди производителей N, давление на них управленцев M и способствование производителям накопленного продукта Р. Параметр с отражает уровень использования накопленного продукта производителями.

Коэффициент пропорциональности (-d - e M + f P) М во втором уравнении убывает с M и растет с Р, что отражает внутреннюю конкуренцию управленцев M и благоприятствование росту управленцев накопленного продукта Р. Параметр d отражает жизнестойкость управленцев, параметр f - уровень использования накопленного продукта управленцами (способствование накопленного продукта существованию управленцев). Разница в знаках перед коэффициентами а и d соответствует возможности самостоятельного существования производителей и невозможности его для управленцев. Параметры е и l отражают уровень внутренней конкуренции управленцев.

Третье уравнение отражает производство, накопление и потребление продукта Р. Он производится совместными усилиями производителей и управленцев, потребляют его и те и другие. Параметры h и к отражают уровни потребления накопленного продукта производителями и управленцами, параметр отражает умение общества сберегать накопленный продукт и наличие необходимых природных ресурсов.

Характер участия производителей и управленцев в производстве продукта разный: производители непосредственно его производят, управленцы способствуют производству. В соответствии с этим правая часть уравнения для Р содержит три слагаемых: первое соответствует скорости производства, второе и третье – потреблению производителями и управленцами.

Производство продукта пропорционально

числу производителей N,

коэффициент пропорциональности g

соответствует технологическому уровню

производства, коэффициент

![]() - влиянию на производство управленцев,

коэффициент

- влиянию на производство управленцев,

коэффициент

![]() ,

убывающий с ростом Р –

амортизации накопленного продукта и

трудности его накопления (когда продукта

уже много).

,

убывающий с ростом Р –

амортизации накопленного продукта и

трудности его накопления (когда продукта

уже много).

Коэффициент влияния на производство управленцев меняется при изменении M от 1 до ε1/ε2, т.е. с ростом числа управленцев их влияние увеличивается, но ограничено некоторым пределом, в то время, как в отношении производителей такого предела нет.

Продукт понимается обобщенно – это не только потребительские товары, но и интеллектуальный продукт. Производители и управленцы также понимаются неоднозначно и обобщенно. Приведенная модель является достаточно упрощенной, очень многое ею не учитывается, но она дает возможность качественно описать взаимодействие производителей и управленцев. Анализируя модель, можно определить влияние каждого параметра на поведение модели.

Конкретизация и уточнение приведет к значительному усложнению модели, при этом количественная картина существенно не улучшится, но качественное описание существенно усложнится.

И зменение

в сообществе производителей и управленцев

характеризуется изменением переменных

N, M

и Р, что графически может быть

отражено в трехмерном пространстве,

точки О – точки равновесия, изменения

изображаются некоторыми кривыми,

периодическое изменение – замкнутой

кривой.

зменение

в сообществе производителей и управленцев

характеризуется изменением переменных

N, M

и Р, что графически может быть

отражено в трехмерном пространстве,

точки О – точки равновесия, изменения

изображаются некоторыми кривыми,

периодическое изменение – замкнутой

кривой.

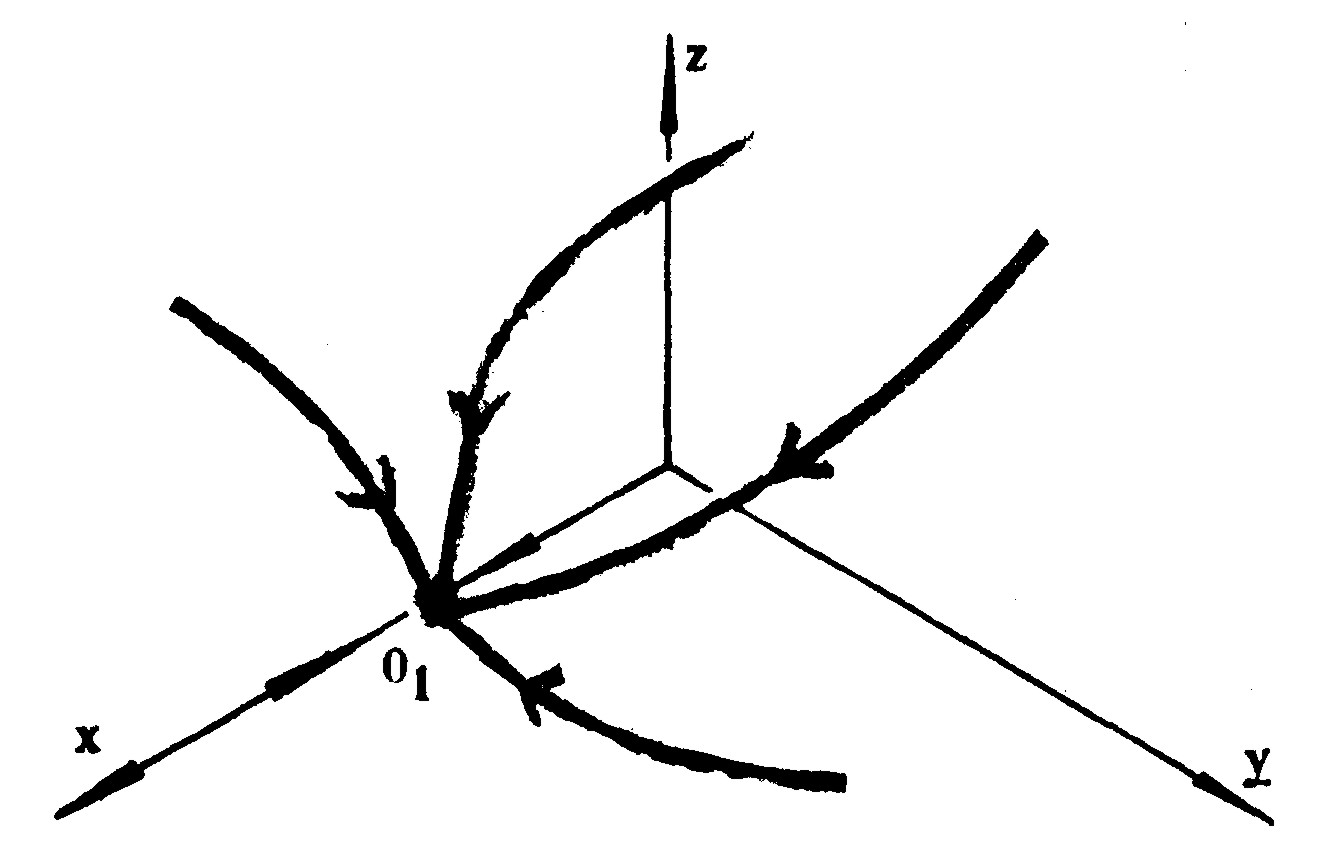

Характер сообщества сильно зависит от общего уровня его технологии, характеризуемого параметром g. При

g < h – низкий уровень технологии;

h < g < [1 + (d/f)] – средний уровень технологии;

g > [1 + (d/f)] - высокий уровень технологии.

В се

кривые сходятся в точке О1, т. е. к

равновесию. Сообщество с низким уровнем

технологии состоит из одних производителей

– со временем переменные меняются так,

что происходит переход любого сообщества

к сообществу из одних производителей.

се

кривые сходятся в точке О1, т. е. к

равновесию. Сообщество с низким уровнем

технологии состоит из одних производителей

– со временем переменные меняются так,

что происходит переход любого сообщества

к сообществу из одних производителей.

Координаты Р и M равны нулю - потребляется все, что производится, управленцы постепенно исчезают.

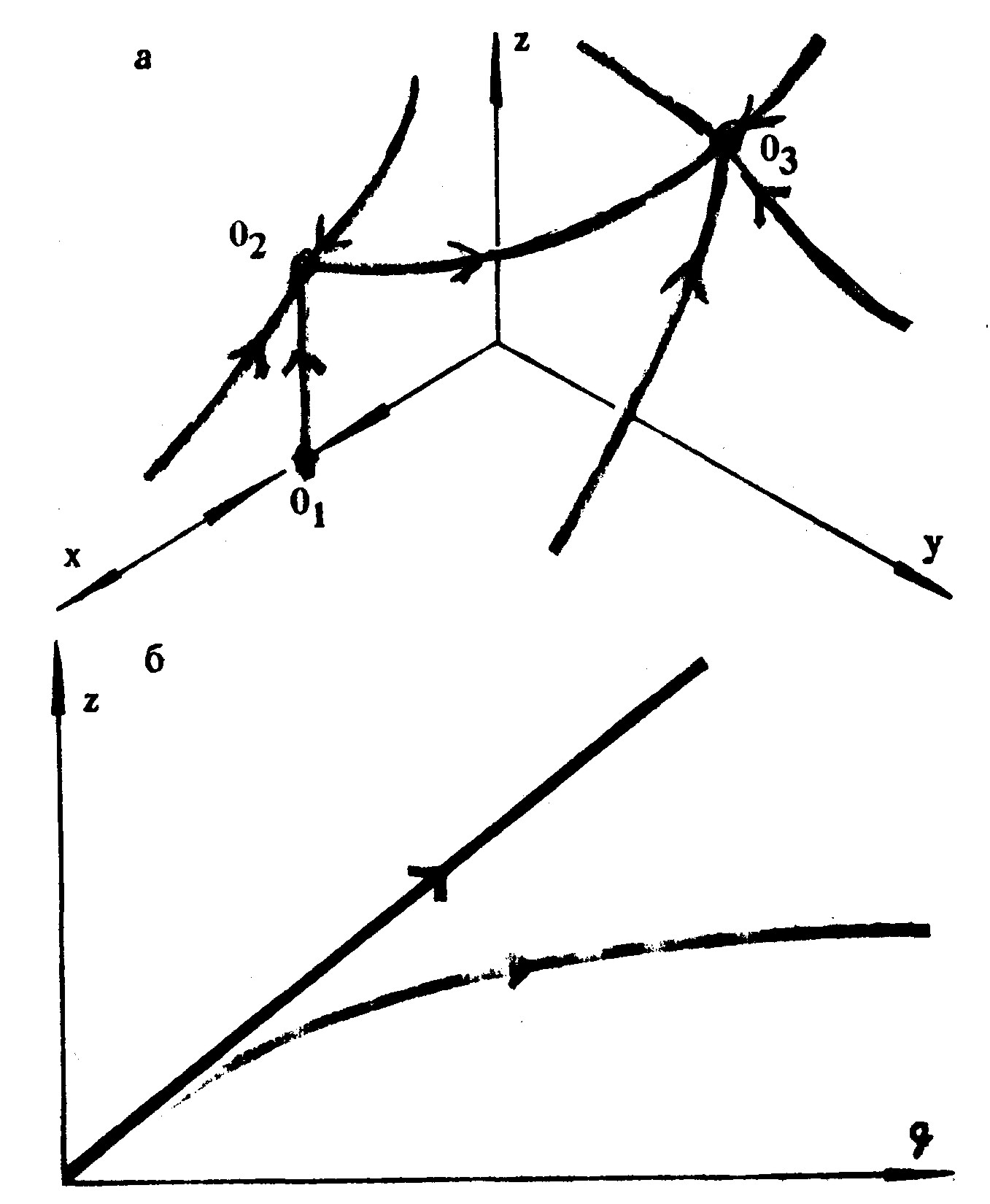

При увеличении уровня технологии до среднего значения характер изменения системы почти тот же, но у состояния равновесия О2 нулю равна только одна координата - M (управленцы). В таком сообществе кроме производителей имеется уже накопленный продукт Р – сообщество может производить продукта больше, чем сразу потребляет, но управленцы в таком сообществе исчезают.

При дальнейшем увеличении уровня технологичности g сверх [1 + (d/f)] при любых изменениях уровни равновесия сообщества достигаются тогда, когда в нем кроме производителей уже есть и накопленный продукт и в связи с этим могут появиться управленцы. Уровень технологии превышает величину [1 + (d/f)], не зависящую от параметров ε1 и ε2, характеризующих способствование управленцев производству. Этот порог не зависит и от того, как интенсивно управленцы потребляют продукт (параметр к).

П оскольку

параметры h и к

отражают уровни потребления накопленного

продукта производителями и управленцами,

параметр f отражает

способствование накопленного продукта

существованию управленцев, то чем меньше

h и больше f,

тем раньше возникают управленцы. При

этом играют роль также параметр d

(отражает жизнестойкость управленцев)

и параметр

(отражает умение общества сберегать

накопленный продукт и наличие необходимых

природных ресурсов).

оскольку

параметры h и к

отражают уровни потребления накопленного

продукта производителями и управленцами,

параметр f отражает

способствование накопленного продукта

существованию управленцев, то чем меньше

h и больше f,

тем раньше возникают управленцы. При

этом играют роль также параметр d

(отражает жизнестойкость управленцев)

и параметр

(отражает умение общества сберегать

накопленный продукт и наличие необходимых

природных ресурсов).

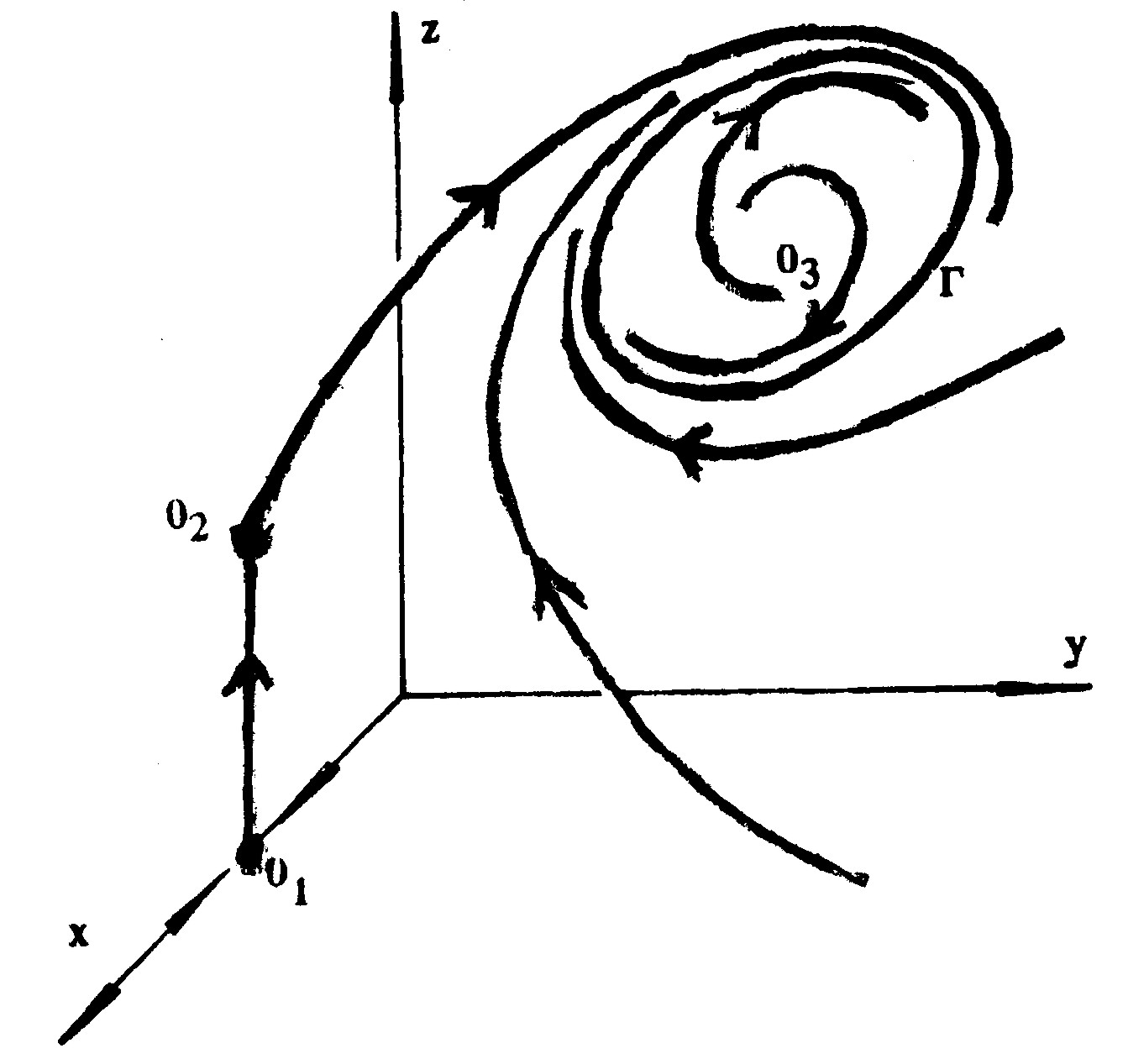

Сообщество с высоким уровнем технологии может развиваться по разному, в зависимости от других параметров.

В стабильных сообществах переменные N, M и Р приходят к равновесным значениям, отвечающим равновесию О3, в котором есть производители, накопленный продукт, управленцы. Равновесия О1 и О2, соответствующим сообществам без управленцев, неустойчивы.

Ниже на рисунке приведена зависимость накопленного продукта от уровня технологии (два варианта). Первый вариант – с ростом технологии неограниченно растет накопленный продукт Р (прямая). Второй вариант - с ростом технологии неограниченно накопленный продукт Р (также как и равновесные значения N и M) остается меньше некоторой величины – сообщество с ограниченным развитием (возможно, тупиковывй путь).

Развитие этих стабильных сообществ связано с величиной (ce – lf): при (ce – lf) > 0 общество развивается неограниченно, при (ce – lf) < 0 - ограниченно.

П араметр

с отражает уровень использования

накопленного продукта производителями,

f - уровень использования

накопленного продукта управленцами, е

и l - уровень внутренней

конкуренции управленцев. Величина (ce

– lf) не включает ни

параметров производства, ни параметров

непосредственного потребления.

араметр

с отражает уровень использования

накопленного продукта производителями,

f - уровень использования

накопленного продукта управленцами, е

и l - уровень внутренней

конкуренции управленцев. Величина (ce

– lf) не включает ни

параметров производства, ни параметров

непосредственного потребления.

Для неограниченно развивающегося сообщества условие (ce – lf) > 0 можно записать в виде c/f > l/e, из чего следует, что возможность развития требует, чтобы отношения параметров и способствования накопленного продукта производителям и управленцам превышало отношение параметров давления управленцев на производителей к параметру внутреннего давления управленцев друг на друга.

Нестабильность сообщества вызывается потерей устойчивости равновесным состоянием (точка О3) и возникающим вследствие этого колебательным процессом изменения переменных N, M и Р (кривая Г). При этом количество накопленного продукта Р то увеличивается, то уменьшается. Так же меняются и величины N и M.

Обозначим через величину, от которой зависит стабильность сообщества. С обращением в нуль и переходом от положительным значениям к отрицательным происходит переход от стабильного общества к нестабильному (выражение через параметры модели достаточно сложное и не приводится). Частный случай: при ε1 = ε2 и е = = 0 имеет место нестабильность.

На рисунке качественно показано, в силу каких причин (значений параметров модели) сообщество имеет ту или иную организацию.

В модели не отражены роль науки, культуры, влияние различных отраслей промышленности, социальные отношения и т.д. и т.п.