- •1 Методологические основы моделирования сложных систем

- •1.1 Системность

- •Определение понятия системы

- •Основные свойства, обязательные для любой системы

- •Системное мышление

- •Понятия общей теории систем

- •Системный подход

- •1.2 Определение понятий элементов, связей, функций, внешней среды системы Элемент

- •Внешняя среда

- •Функции системы

- •Сложность систем

- •Классификация систем

- •Развитие искусственной системы и ее жизненный цикл

- •1.3 Моделирование

- •Общая методология моделирования

- •Примеры сложных систем Космическая система наблюдения Земли как сложная техническая система

- •Сложная социально-экономическая система

- •2 Методология построения математических моделей

- •2.1 Математическая модель, математическое моделирование – основные понятия, термины и определения

- •Цели математического моделирования

- •2.2 Общие методы построения математической модели Процесс моделирования

- •Анализ и синтез в моделировании

- •Микроподход и макроподход в исследованиях системы.

- •Формальная запись модели системы

- •Модульное построение моделей

- •Понятие вариационных принципов

- •2.3 Требования к построению модели

- •Адекватность и достоверность модели

- •Равнозначимость внешнего и внутреннего правдоподобия

- •2.4 Этапы построения моделей

- •2.4.1 Постановка задачи моделирования

- •Разработка содержательной модели

- •Разработка концептуальной модели

- •Описание внешних воздействий

- •Декомпозиция системы

- •Подготовка исходных данных для математической модели

- •Содержание концептуальной модели

- •2.4.2 Разработка математической модели

- •Разработка функциональных соотношений

- •Выбор метода решения задачи

- •Проверка и корректировка модели

- •Анализ чувствительности модели

- •Реализация математической модели в виде программ для эвм

- •2.4.3 Практическое использование построенной модели и анализ результатов моделирования

- •3 Математические модели структуры и состояния системы

- •3.1 Модель структуры системы Основные понятия структуры системы

- •Модель состава и структуры системы

- •Виды структур

- •Методология моделирования структуры системы

- •Пример разработки моделей деятельности организации

- •3.2 Модель состояния системы Состояние системы и ее функционирование

- •Формализация процесса функционирования системы

- •3.3 Модель процесса функционирования

- •Установление функциональных зависимостей

- •Неопределенность функционирования системы

- •Пути уменьшения неопределенностей при синтезе системы (проекта)

- •3.4 Анализ функционирования и анализ структуры

- •Пример разработки моделей деятельности организации

- •Функционально – физический анализ технических объектов

- •Пример функционально – физического анализа технических объектов Конструкция бытовой электроплитки

- •Функционально стоимостной анализ

- •4 Виды математических моделей

- •4.1 Классификация математических моделей

- •4.2 Классификация математических моделей в зависимости от оператора модели

- •Линейные и нелинейные модели

- •Обыкновенные дифференциальные модели

- •4.3 Классификация математических моделей в зависимости от параметров модели Непрерывные и дискретные модели

- •Детерминированные и неопределенные модели

- •Статические и динамические модели

- •Стационарные и нестационарные модели

- •Формализация системы в виде автомата

- •Формализация системы в виде агрегата

- •Моделирование процесса функционирования агрегата

- •Моделирование агрегативных систем

- •Модель сопряжения элементов

- •5 Математические модели физических явлений и процессов. Универсальность моделей

- •5.1 Математические модели на основе фундаментальных законов

- •Теоретический метод составления математических моделей

- •Основные фундаментальные законы механики

- •Работа, энергия, мощность

- •5.2 Уравнения движения

- •Динамика поступательного движения.

- •5.3 Уравнения состояния

- •Термодинамическая система

- •Твердые тела, жидкости и газы

- •6 Универсальность моделей

- •6.1Типовые математические модели элементов и подсистем

- •Модель колебательного процесса

- •Электрическая подсистема

- •Модели элементов гидравлических систем

- •Модели элементов пневматических систем

- •6.2 Модели на основе аналогий

- •Скорость роста какой-либо величины пропорциональна текущему значению этой величины Закон сохранения материи

- •II. Квадратичная зависимость скорости воспроизводства

- •IV. «Равновесная» численность популяции Nр, которую может обеспечить окружающая среда

- •V. Конкуренция двух популяций

- •VI. Изменение зарплаты и занятости

- •VII. Организация рекламной кампании

- •VIII. Двухвидовая борьба в популяции

- •IX. Взаимоотношения «производитель – управленец».

- •7 Математические модели распределения ресурсов в исследовании операций

- •7.1 Моделирование операций распределения ресурсов

- •Формулировка задачи математического программирования

- •7.2 Модели линейного программирования

- •Формулировка общей задачи линейного программирования.

- •Типовые задачи линейного программирования

- •Транспортная задача

- •Примеры сведения практических задач к канонической транспортной задаче

- •7.3 Распределительные задачи линейного программирования

- •Примеры распределительных задач.

- •Распределение транспортных единиц по линиям

- •Задача о назначениях

- •Экономическая интерпретация задач линейного программирования

- •Перевозки взаимозаменяемых продуктов

- •Перевозка неоднородного продукта на разнородном транспорте

- •Задача коммивояжера

- •Задача о ранце

- •Общая задача теории расписаний

- •8 Моделирование процесса управления

- •8.1 Основные определения

- •Формальная запись системы с управлением

- •8.2 Модели систем автоматического управления

- •Математическая модель объекта управления

- •Устойчивость движения систем

- •Определение программного движения и управление движением

- •8.3 Модели автоматизированных систем управления

- •9 Моделирование производственных процессов Общая характеристика производственного процесса

- •9.1 Модели систем массового обслуживания

- •Основные элементы систем массового обслуживания.

- •Характеристики потока

- •Классификация смо

- •Оценка эффективности смо

- •Аналитические и статистические модели

- •9.2 Модели дискретного производственного процесса

- •Операции обработки

- •Операции сборки

- •Операции управления

- •Формализация отклонения течения производственного процесса от нормального

- •Моделирование комплексного процесса обработки, сборки и управления при поточном производстве

- •9.3 Имитационное моделирование производственного процесса

- •9.3 Модели непрерывного производственного процесса

- •10 Синтез модели (проекта) системы

- •10.1 Проектирование системы как процесс создания (синтеза) ее модели

- •10.2 Методология проектирования

- •10.3 Формирование концепции системы

- •Системный подход при формировании концепции

- •Типовые проектные процедуры формирования концепции

- •10.4 Эффективность системы Понятие эффективности системы

- •Формирование модели цели системы

- •Выбор критериев и показателей эффективности

- •Основные принципы выбора критериев эффективности:

- •Проблемы многокритериальности

- •Особенности синтеза адаптивных систем

- •10.5 Технология проектирования

- •10.6 Принятие решений в проектировании Особенности процесса принятия решений в проектировании

- •Выбор альтернатив

- •Принятие решений в условиях неопределенности

- •Моделирование принятия решения

- •Прогнозирование в принятии решений

- •10.7 Маркетинг и управление проектом

- •Задачи управления проектами

- •Пример анализа на чувствительность экономической задачи

- •11 Синтез модели технической системы

- •11.1 Особенности синтеза модели технической системы

- •Этапы проектирования

- •Особенности построения моделей при проектировании

- •Формирование технического облика системы

- •Формирование структуры системы

- •Выбор основных проектных параметров системы

- •Формирование множества вариантов системы

- •11.2 Концепции автоматизации проектирования

- •История развития сапр

- •Классификация сапр

- •Стратегическое развитие сапр Современное состояние сапр

- •Направления разработки проектной составляющей сапр

- •Разновидности сапр

- •Математическое и информационное обеспечение сапр

- •12 Особенности синтеза модели информационной системы

- •12.1 Общие свойства информационных систем

- •Файл-серверные информационные системы

- •Клиент-серверные информационные системы

- •Архитектура Интернет/Интранет

- •Хранилища данных и системы оперативной аналитической обработки данных

- •12.2 Схемы разработки проекта

- •1. Предпроектные исследования

- •2 Постановка задачи

- •3 Проектирование системы

- •Архитектура программного обеспечения

- •Подсистема администрирования.

- •Техническая архитектура

- •Организационное обеспечение системы

- •4 Реализация и внедрение системы

- •13 Анализ инвестиционной привлекательности проекта системы

- •13.1 Концепции инвестиционной привлекательности проекта Основные типы инвестиций.

- •Основные экономические концепции инвестиционного анализа

- •Состав работ при инвестиционном проектировании

- •13.2 Конкурентоспособность проектируемой системы Оценка потенциальной емкости рынка и потенциального объема продаж

- •Оценка конкурентоспособности

- •13.3 Методы оценки эффективности инвестиций

- •Метод определения чистой текущей стоимости.

- •Метод расчета рентабельности инвестиций

- •Метод расчета внутренней нормы прибыли

- •Расчет периода окупаемости инвестиций

Статические и динамические модели

Существенным признаком классификации моделей является их возможность описывать изменения параметров объекта во времени.

Статичный или динамичный характер системы (что отображается в модели) определяется в зависимости от целей моделирования. При построении модели основным является сравнение времени существенных изменений внешних воздействий и соответствующих характерных временных переходов объекта в новое равновесное состояние с окружающей средой и между элементами внутри системы.

В статической модели можно выделить важнейшие свойства и параметры (или сочетания), определяющие качество системы, не зависящие от времени (надежность, стоимость, долговечность и др.). В статической модели объект сохраняет состояние равновесия: параметры остаются постоянными при постоянных внешних воздействиях.

Модель называется статической, если среди параметров, участвующих в описании модели, нет временного параметра. Статическая модель в каждый момент времени дает лишь «фотографию» системы, ее срез.

Закон Ньютона F = ma — это статическая модель движущейся с ускорением а материальной точки массой т. Эта модель не учитывает изменение ускорения от одной точки к другой.

При таком подходе можно ставить оптимизационные задачи по критерию, выраженному этой функцией. В случае линейной целевой функции, линейных неравенств, линейной математической модели задачи технико-экономического содержания (например, распределение ресурсов) решаются как задачи линейного программирования.

Если изменения параметров во времени происходят столь медленно, что ними можно пренебречь, то такую модель называют квазистатической.

Модель динамическая, если среди параметров модели есть временной параметр, т. е. она отображает систему (процессы в системе) во времени.

В динамической модели от времени зависят независимые переменные (параметр процесса), неизвестные функции (фазовые переменные), характеризующие состояние системы (перемещения, скорости, ускорения элементов системы, силы и моменты, давление и расход жидкости в трубопроводе, напряжение и сила тока в электрической сети и др.).

Модель S = gtz/2 — динамическая модель пути при свободном падении тела. Динамическая модель типа закона Ньютона: F(t) = a(t)m(t). Еще лучшей формой динамической модели Ньютона является: F(t) = s"(t)m(t).

Динамические системы могут быть с дискретными состояниями (множество состояний конечно или счетно) или с непрерывным множеством состояний.

В детерминированных системах новое состояние зависит только от времени и текущего состояния системы. Если имеются условия, определяющие переход системы в новое состояние, то для детерминированной системы можно однозначно указать, в какое именно состояние она перейдет.

Для стохастической системы можно указать лишь множество возможных состояний перехода и, в некоторых случаях, - вероятностные характеристики перехода в каждое из этих состояний.

Основная форма динамической математической модели - дифференциальные уравнения.

Стационарные и нестационарные модели

Стационарные системы – такие системы, свойства которых не изменяются во времени.

Реакция стационарной системы на любой заданный тип возмущения зависит только от интервала времени между моментом начала действия входного возмущения и данным моментом времени, т.е. свойство стационарности означает, что процесс преобразования входных сигналов инвариантен относительно сдвига, как от текущего времени, так и от момента приложения входного сигнала. Реакция нестационарной системы зависит как от текущего времени, так и от момента приложения входного сигнала. В этом случае при сдвиге входного сигнала во времени (без изменения его формы) выходные сигналы не только сдвигаются во времени, но и изменяют свою форму.

Примеры стационарных моделей.

При ламинарном течении жидкости (скорость течения невелика) в длинной трубе постоянного сечения на достаточно большом удалении от входа частицы жидкости движутся параллельно оси трубы, и профиль скоростей частиц в сечении остается с течением времени неизменным – параметры модели не зависят от времени.

Термодинамическое равновесие обшивки самолета при полете в плотных слоях атмосферы. Обшивка, получая тепловую энергию от воздушного потока, одновременно излучает ее в окружающее пространство, в соответствии с законом Стефана-Больцмана тем больше, чем выше ее температура (εТ = σ Т4, εТ – интегральная излучательная способность – энергия излучения с единицы поверхности в единицу времени, σ – постоянная).

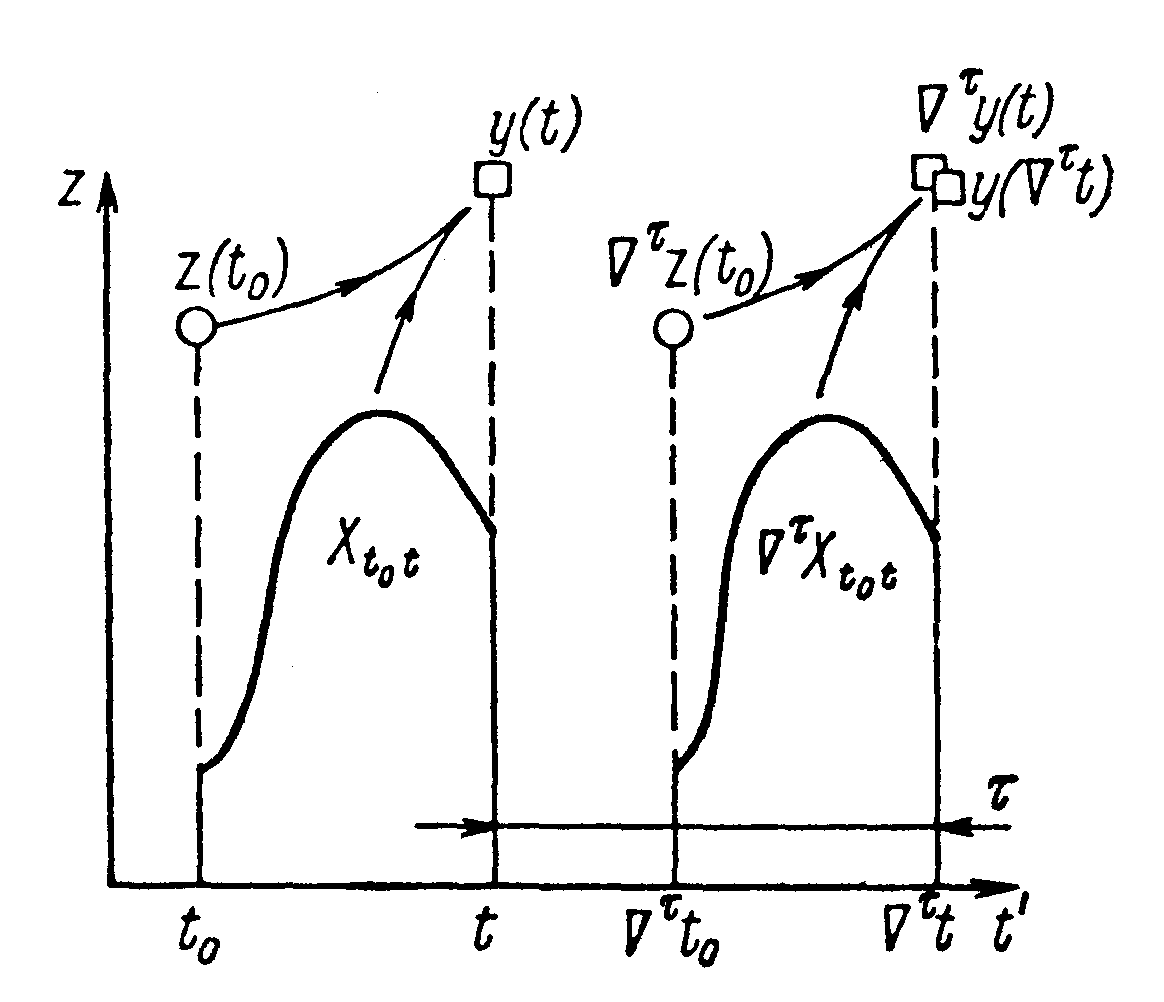

В общем случае состояние системы z (t) и выход системы y (t) являются функциями не только z (t0), и Хt0t, но и самого интервала t0t:

z (t) = α (t0t, z (t0), Хt0t); у (t) = β (t0t, z (t0), Хt0t).

При одних и тех же значениях z (t0), и Хt0t, перемещая по оси времени интервал t0t, можно получить различные значения z (t) и y (t).

Введем в рассмотрение оператор сдвига , применение которого к произвольной величине приводит к ее сдвигу вдоль оси времени на интервал .

Система называется стационарной, если для операторов перехода и выхода выполняются условия:

z (t) = α ( t0t, z (t0), Хt0t) = z (t);

у (t) = β ( t0t, z (t0), Хt0t) = у (t).

На рисунке 3.1 представлено второе из условий, согласно которому должно выполняться равенство у (t) = у (t).

Для стационарной системы модель функционирования можно записать в виде, независимом от t0t:

z (t)

=

α (z (t0),

Хt0t);

у (t) =

β (z (t0),

Хt0t).

(t)

=

α (z (t0),

Хt0t);

у (t) =

β (z (t0),

Хt0t).

Стационарные модели применяются для описания различных потоков (жидкости, газа, тепла) в случае постоянства условий на входе и выходе потока.

В нестационарной модели время – одно из существенных переменных. Например, движение жидкости в трубе при изменении параметров на входе (изменение скорости при истечении жидкости из сосуда).

Стационарные математические модели описывают системы, в которых протекают так называемые установившиеся процессы – процессы, в которых интересующие нас параметры постоянны во времени.

К установившимся (стационарным) относят и периодические процессы, в которых некоторые выходные параметры остаются неизменными.

Например, математическая модель маятника является стационарной по отношению к независящим от времени периоду и полуразмаху колебаний, хотя материальная точка перемещается во времени относительно положения равновесия.

Частным случаем стационарных моделей являются модели статические, которые включают описание связей между основными переменными процесса в установившихся режимах (в равновесном состоянии без изменения во времени).

Например, математическое описание статики химико-технологического процесса состоит обычно из трех видов уравнений: материального и теплового балансов, термодинамического равновесия системы (характеристика движущей силы) и скоростей протекания процессов (химических реакций, тепло- и массопередачи и т.п.).

Для расчетов медленных процессов или процессов, протекающих с небольшими отклонениями от стабильных условий, принимается допущение, позволяющее считать процесс установившимся.

Подобное допущение принимается, например, для расчета теплового баланса турбины при половинной, трехчетвертной или полной нагрузке или для решения методами линейного программирования задачи смешения материалов.

Стационарные математические модели (кроме статических) обычно состоят из дифференциальных уравнений, статические – из уравнений алгебраических.