- •Методические указания полевого исследования почв

- •Введение

- •Подготовительный период

- •Методика полевых исследований почв Распределение почвенных разрезов на местности и техника их заложения

- •Строение почвенного профиля, индексы горизонтов

- •Характер перехода одного горизонта в другой

- •Порядок отбора почвенных образцов

- •Литература

- •Ведомость

- •Образец этикетки

- •Этикетка

- •Содержание

Порядок отбора почвенных образцов

Взятие почвенных образцов является одной из важных и ответственных операций при изучении почв. Никакая точность лабораторных химических анализов и скрупулезность их проведения не устранят ошибок, допущенных при взятии образцов в поле, а данные анализов могут привести к ложным выводам. Поэтому на правильность взятия образцов в поле следует обращать больше внимания.

Выделив генетические горизонты, берут образцы из нижней части почвенного профиля. Такой порядок отбора образцов обусловлен рядом причин. Это делается, во-первых, потому, что иначе часть почвы из верхних горизонтов будет осыпаться вниз и загрязнять нижние слои профиля. Во-вторых, при высоком стоянии грунтовых вод свежевыкопанная яма постепенно заполняется водой, и взятие образцов из нижней части профиля будет сильно затруднено или вообще невозможно. Только после взятия образцов из нижних горизонтов приступают к морфологическому описанию профиля по приведенному выше плану.

Основные правила взятия почвенных образцов

1. Образцы берут из лицевой (передней), хорошо зачищенной стенки почвенной ямы. Вес каждого почвенного образца должен быть не менее 0,5 кг (стандартные матерчатые мешочки заполняют целиком).

2. Образцы следует брать строго из одного морфологического горизонта почвы, из его средней части, для чего ножом вырезают прямоугольный кусок.

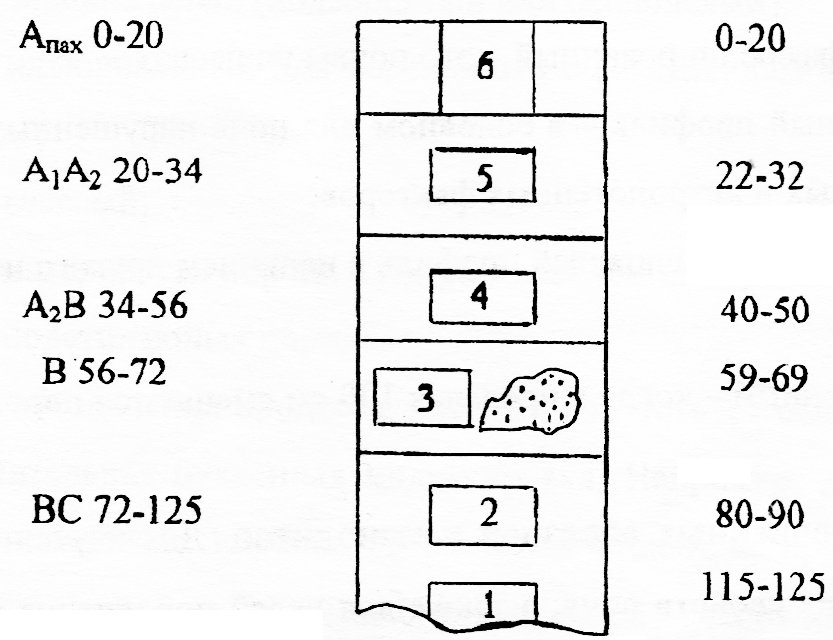

3. Если почвенный профиль слабо дифференцирован или горизонты имеют большую мощность, либо необходимо подсчитать запасы каких-либо веществ в определенной толще почвы, образцы для анализа берут подряд (впритык один под другим) обычно из слоев мощностью по 5-10 см (рис. 7).

Рис.7. Схема отбора почвенных образцов по генетическим

горизонтам (слева – глубина взятия образца, см)

В особых случаях из отдельных горизонтов могут отбираться послойные образцы и с более дробным делением. Взятый в поле образец вместе с этикеткой завертывают в бумагу или помещают в мешочки. Снаружи на упаковке также делают надпись, обычно в виде дроби: в числителе - номер разреза, в знаменателе - глубина, с которой взят образец.

Кроме обычных образцов для некоторых исследований почв отбирают отдельно образцы без нарушения естественной структуры с помощью специальных приспособлений.

При картировании почв расположение каждого разреза (основного и контрольного) должно быть нанесено на рабочую основу и записано в бланк описания почвенного разреза. Для более точной привязки в лесу приходится пользоваться просеками, визирами, квартальными столбами, дорогами и другими ориентирами. Привязку осуществляют по двум перпендикулярным направлениям. Расстояние определяют шагами, установив предварительно величину шага в сантиметрах. Показатели шагов в период работы сразу переводятся в метры. На рабочем почвенном плане разрез обозначается небольшим кружком, полностью закрашенным. Нумерация состоит из двух индексов: буквенного, обозначающего начальную букву фамилии бригадира, и цифрового - по порядку почвенных выделов, например, Б1, A3, и т. д. Местоположение контрольных разрезов также отмечается на плане в виде кружка, но закрашенного наполовину. Отобранные почвенные образцы подвергаются сушке в лабораторных условиях для дальнейших исследований по определению физико-химических показателей (рис. 8).

Рис. 8. Почвенные образцы во время сушки

Нумерация основного почвенного разреза сохраняется с добавлением маленькой алфавитной буквы, например Б 1а, АЗб и т. д.

После завершения всех работ почвенный разрез закапывается. Засыпку разреза следует начинать с массы почвы извлеченной из самых нижних горизонтов. Закрывается разрез почвой гумусового горизонта; если есть дернина, то ее укладывают плотно друг другу. Тщательное соблюдение этих правил не приведет к резкому нарушению поверхности почвенного покрова.