- •1.3 Состояние первичной, вычислительной,

- •2 Опорное обоснование для обслуживания

- •5 Съемка вскрышных и очистных забоев

- •1) Тахеометрическая съемка

- •6 Подсчет запасов и добычи полезного ископаемого

- •7 Съемка отвалов

- •8 Подсчет потерь полезного ископаемого

- •9 Маркшейдерские наблюдения за устойчивостью бортов карьера

- •Литература:

8 Подсчет потерь полезного ископаемого

Для экономичного обоснования оптимальных размеров эксплутационных потерь угля в недрах настоящим проектом в соответствии с требованиями «Отраслевой инструкции по учету балансовых, расчету промышленных запасов, определению, нормированию, учету и экономической оценке потерь угля при добыче» рассмотрено три варианта технологических схем отработки пластов угля:

а) Селективная выемка

При которой отработка пласта ведется с минимально - возможным засорением внешней породой потерями, обусловленными при этом параметрами оборудования.

Эксплутационные потери угля слагают:

- слой угля, теряемый при зачистке кровли пласта экскаватора;

- слой угля, недобираемый в почве;

- слой угля, теряемый при зачистке пласта на выше лежащем рабочем уступе;

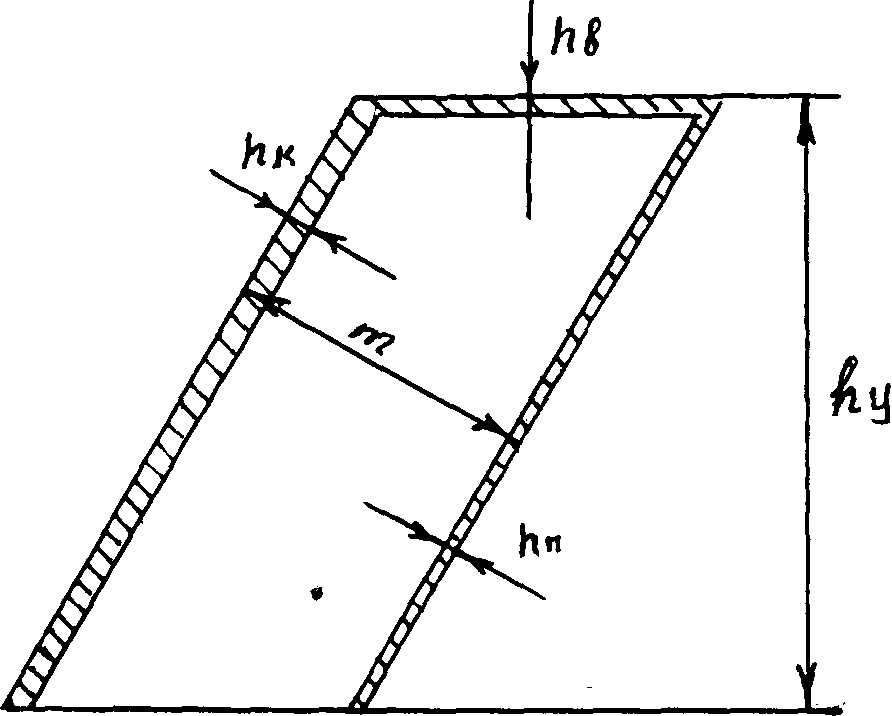

- треугольник угля в основании откоса добычного забоя недобираемый в почве пласта – рисунок 17;

Рисунок 17. Расчет потерь угля

- потери при буровзрывных работах и транспортировке.

Засорение угля пород кровли и почвы слагаются из следующего:

- треугольники недобора породы в основании откоса вскрышного забоя;

- слой от недобора породы в кровле пласта (с целью уменьшения потерь);

- недобор породы в верхней части вскрышного забоя;

- присечка породы в почве пласта, обусловленная траекторией черпания экскаватора:

б) Селективно - послойная выемка

Засорение угля по этому варианту аналогично первому, но центральная часть мощных пластов вынимается отдельно, а слой углей у почвы и кровли засоряется внешней породой и отправляется на обогатительную фабрику раздельно. Это изменит условия и стоимость обогащения и изменяет выход и качество товарной продукции.

9 Маркшейдерские наблюдения за устойчивостью бортов карьера

Изучение состояния бортов разреза осуществлялась в процессе геологической доразведки. При этом детально изучалось состояние пород, их трещиноватость и физико-механические свойства, а так же проводилось описание основных типов деформации бортов разреза и определение причин их образования.

Маркшейдерские наблюдательные станции, состоящие из профильных линий реперов, закладывают в том случае, когда необходимо получить абсолютные величины смещений и деформаций прибортового массива для установления типа оползня или обрушения и прогноза его развития с учетом времени. Перед закладкой наблюдательных станций необходимо провести анализ участков карьера с точки зрения инженерно-геологических условий. Профильные линии создаются в местах с косвенными признаками оползневых явлений или обрушений. Такими признаками являются:

а) подрезка горными работами слабых контактов, фильтрующихся пород, поверхностей тектонических трещин и нарушений, имеющих наклон в сторону выработанного пространства и простирание, приблизительно параллельное фронту борта;

б) вскрытие карьера слабых пластичных, обводненных пород основания борта, а также укладка пород отвала на наклонное основание или на слабые, обводненные породы;

в) при размещении на бортах и уступах карьера не предусмотренных проектными расчетами отвалов пустых пород, тяжелого горнотранспортного оборудования, при производстве в карьере массовых взрывов большей чем по проекту единичной мощности;

г) при несоблюдении установленных проектными расчетами геометрических параметров уступов, бортов и отвалов карьера.

Перед закладкой наблюдательной станции маркшейдер разрабатывает ее проект, в котором обосновываются и устанавливаются: расположение и конструкции профильных линий, методика и объем наблюдений. Наблюдательная станция, проектируемая на потенциально опасном участке, должна состоять из двух или более профильных линий, располагаемых посередине этого участка перпендикулярно фронту борта карьера или отвала.

На каждой профильной линии закладывают опорные и рабочие реперы.

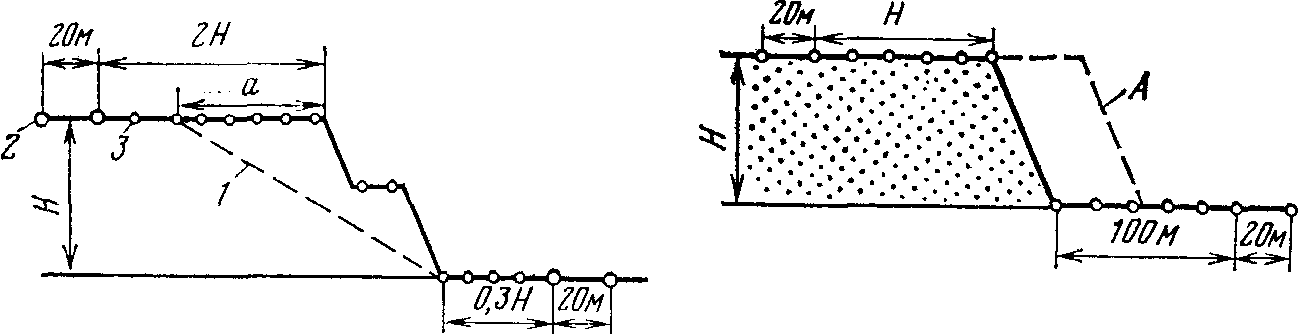

При расположении профильной линии на борту карьера (рис. 17) опорные реперы располагают на верхней и нижней площадках борта парами на расстоянии друг от друга не менее 20 м. Расстояние от опорного репера до верхней бровки откоса борта принимают равным 2Н, где Н—высота борта, а от нижней бровки откоса до опорного репера на нижней площадке—0,3 Н. На нижней площадке, а также на. верхней в пределах ширины призмы возможного обрушения а, равной 0,8 Н, расстояние между рабочими реперами принимают равным 5—15 м, а за пределами призмы это расстояние увеличивают до 30 м. На каждом уступе откоса борта закладывают не менее двух рабочих реперов.

Рисунок 18 - Профильная линия реперов на борту карьера и на отвалах

1— потенциальная поверхность скольжения;

2 — рабочий репер;

3 — опорный репер

При закладке профильной линии на отвалах (рис. 18) опорные реперы на верхней площадке располагают на расстоянии от верхней бровки не менее высоты отвала, а в его основании—в 100 метрах от нижней бровки. Расстояние между рабочими реперами принимают равным не более половины ширины одной заходки отсыпки отвала А.

По конструкции опорные и рабочие реперы, как правило, не различаются. При сроке службы наблюдательной станции более одного года, в районах с сезонным промерзанием грунта бетонный якорь репера должен быть заложен на 0,4—0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Для уменьшения сцепления металлического стержня репера с грунтом его поверхность смазывают вязкими маслами и заворачивают в полиэтиленовую пленку. В грунтах, не подверженных сезонным колебаниям, а также при сроке службы наблюдательной станции менее года используют забивные реперы. В насыпных грунтах отвалов длину забивных реперов увеличивают до 2—2,5 м. В скальных породах реперы бетонируют в специально пробуренных шпурах. Конструкция реперов на рабочих площадках уступов и отвалов должна обеспечивать их сохранность при работе горно-транспортного оборудования.

Перед вынесением в натуру проекта наблюдательной станции от пунктов маркшейдерской опорной сети в данном районе выносят исходные реперы, которые должны находиться от опорных в пределах прямой видимости и за пределами ожидаемых сдвижений земной поверхности. Координаты исходных реперов определяются проложением теодолитных ходов, засечками, высоты—техническим нивелированием. От исходных реперов полярным способом выносят в натуру крайний опорный репер, а от него производят разбивку всех остальных. Высотную отметку опорного репера определяют нивелированием III класса. На каждой профильной линии для определения смещения реперов производят нивелирование и измерение расстояний между ними. После закладки реперов до начала процесса сдвижения выполняют две серии наблюдений, позволяющие получить исходное их положение. Определяется периодичность последующих наблюдений. В начальный период необходимо произвести оценку скорости деформирования прибортового массива. Для этого раз в месяц делают 3—4 наблюдения. В дальнейшем, если скорость смещения оползня меньше 1 мм в сутки и продолжает уменьшаться, то наблюдения можно производить два раза в год. Если же скорость смещения 1 мм в сутки, то рекомендуется проводить наблюдения ежемесячно. Для определения критических скоростей смещений, предшествующих обрушению или сползанию оползня, период наблюдений увеличивается до недель и даже дней. При скорости более 10 мм в сутки, наблюдения производятся ежедневно. Учитывая трудоемкость измерений и довольно большую их частоту, наблюдения можно выполнять по сокращенной программе (нивелированием реперов, расположенных в пределах вероятной призмы обрушения). Высотные отметки реперов определяют геометрическим или тригонометрическим нивелированием, причем геометрическое нивелирование применяют при выдержанных склонах с наклоном до 25—30°.

Нивелирование рабочих реперов, контроль положения опорных реперов, который должен выполняться в каждой серии наблюдений с помощью измерения превышений между ними, выполняются по методике нивелирования III класса. При геометрическом нивелировании все рабочие реперы используются в качестве связующих. Тригонометрическое нивелирование применяют для определения смещений реперов, расположенных на соседних уступах. Измерение расстояний между реперами выполняют стальными компарированными рулетками по методике полигонометрии 1 разряда, а также светодальномерами типа МСД1М, СТ5 «Блеск» и др.

Камеральная обработка включает проверку и соответствующую обработку полевых журналов, вычисление горизонтальных расстояний между реперами.

Полный объем обработки результатов наблюдений по профильной линии включает вычисление горизонтальных и вертикальных смещений, построение векторов полных смещений, вычисление горизонтальных деформаций и относительного сдвига.