- •1. Система механической записи и воспроизведения

- •1.1. Грампластинки

- •1.4. Видеопластинки

- •1.4.1. Ted (телевизионный диск)

- •1.4.2. Видеодиск фирмы rca (сша)

- •1.4.3. Диск фирмы vhd

- •2. Микрофоны и звукосниматели

- •2.1. Микрофоны

- •2.1.1. Индукционные микрофоны

- •2.1.2. Конденсаторные микрофоны

- •2.1.3. Пьезоэлектрические микрофоны

- •2.1.4. Электромагнитные микрофоны

- •2.1.5. Угольные микрофоны

- •2.2. Звукосниматели

- •3. Магнитная запись сигнала

- •Преимущества магнитной записи

- •Недостатки магнитной записи

- •3.1. История магнитной записи

- •3.2. Природа магнетизма

- •3.3. Магнитные свойства материалов

- •Магнитная восприимчивость вещества

- •4. Процесс записи на магнитный носитель

- •4.1. Поле магнитной головки

- •4.2. Запись медленно меняющихся сигналов

- •4.3. Запись быстро меняющихся сигналов

- •4.4. Запись с высокочастотным подмагничиванием

- •4.5. Запись импульсных сигналов 1. Запись очень короткого импульса

- •4.7. Влияние на волновую характеристику дефектов рабочего зазора

- •5. Качественные показатели магнитофонов 5.1. Шумы канала записи - воспроизведения

- •5.1.1. Структурный шум

- •5Л.2. Флуктуации конструктивных параметров тракта

- •5.1.3. Аддитивные шумы и помехи

- •6. Лентопротяжные механизмы

- •6.2. Системы автоматического регулирования в лпм

- •630092, Г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

Министерство образования Российской Федерации

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Системы записи и воспроизведения информации

НОВОСИБИРСК 2000

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ------------------------------------------------------------------------------------4

СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ------7

МИКРОФОНЫ И ЗВУКОСНИМАТЕЛИ-------------------------------------------16

МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ СИЕН АЛОВ-----------------------------------------------22

ПРОЦЕСС ЗАПИСИ НА МАГНИТНЫЙ НОСИТЕЛЬ-------------------------29

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАГНИТОФОНОВ----------------------41

ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ----------------------------------------------43

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ---------------------------------------------------------------54

.

ВВЕДЕНИЕ

В современных системах передачи и обработки информации важную роль играют различные устройства для записи, хранения и воспроизведения сигналов, несущих в себе информацию.

В процессе записи изменяющиеся во времени сигналы преобразуются в пространственные изменения состояния носителя записи, в результате чего образуется сигналограмма. Носители могут быть самые разные (перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, пластмассовые или металлические диски, цифровая «память» на больших интегральных схемах и т.п.). Изменение состояния носителя информации в процессе записи также может быть самым различным. Например, могут изменяться геометрические (рельефные) параметры носителя, проявляющиеся в виде нанесенной дорожки (выемки) либо в виде отверстий в перфокарте (перфоленте). В магнитных носителях изменяется намагниченность отдельных участков ленты (диска), что легко обнаруживается при воспроизведении сигнала специальными воспроизводящими магнитными головками.

Запись сигналов используется в самых различных случаях. Отметим основные из них.

Накопление информации с целью последующего воспроизведения в прежнем масштабе времени.

Накопление информации при отсутствии постоянного канала связи с последующей передачей в ускоренном темпе.

Согласование каналов связи разной пропускной способности.

Запись с целью многократной обработки (обычно в научных целях).

Контроль и документирование (например, записывающие устройства так называемых «черных ящиков» самолетов).

Бытовая аудио- и видеозапись.

Автоответчики выдачи справок по телефону и т. п.

Запоминание информации в ЦВМ.

Создание архивов данных.

Системой записи сигналов называется совокупность различных способов записи, имеющих общую сущность основных физических процессов. По такому классификационному признаку можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся системы записи сигналов.

4

Механическая система. Ее отличительной особенностью является то, что в процессе нанесения сигналограммы носитель подвергается механическому воздействию специальными резцами (либо иным способом). В результате такого воздействия на носителе (обычно дисковом) остается рельефный след. Самым типичным представителем механической системы записи является электрофон с граммофонной пластинкой.

Магнитная система. Основным физическим процессом, определяющим название данной системы, является процесс намагничивания отдельных участков носителя, покрытого тонким слоем магнитного материала. При этом интенсивность и полярность намагничивания соответствюет записываемому сигналу. Эта система включает в себя большое разнообразие устройств магнитной записи, используемых как для бытовых целей, так и в вычислительной и иной специальной технике. Типичным представителем магнитной системы записи является магнитофон.

Оптическая система. Все устройства данной системы объединены тем обстоятельством, что на носитель записи производится воздействие сфокусированным специальными объективами мощным лазерным лучом, который изменяет либо коэффициент отражения носителя, либо его прозрачность. С помощью луча лазера меньшей мощности и фотоприемника эта информация может быть прочитана и восстановлена. Самым распространенным представителем такой системы является проигрыватель лазерных компакт-дисков. Устройства данной системы используются также в вычислительной технике и для записи видеопрограмм. Эта система записи является в настоящее время наиболее интенсивно развивающейся и перспективной в силу высоких качественных показателей устройств, выполненных на ее основе.

4. Фотографическая система. Основой физических процессов, исполь зуемой в устройствах фотографической записи информации, является чувст вительность некоторых химических веществ к свету. Из таких веществ наибо лее распространенным является азотнокислое серебро. Под воздействием све та в кристаллах азотнокислого серебра происходит скрытое (невидимое) из менение, которое может храниться в таком виде долгое время и превращается в видимое изображение в процессе химической реакции проявления. При этом выделяется чистое атомарное серебро, дающее на пленке (пластинке, бумаге) черный цвет. В цветных фоточувствительных материалах имеется три свето чувствительных слоя (к красным, зеленым и синим лучам) и соответственно в процессе проявления образуются красители, а серебро удаляется специаль ными химическими растворами. При этом на пленке остается чисто цветное изображение в дополнительных цветах (негатив). Затем повторной засветкой другой пленки и проявлением получают позитивное окончательное изображе ние. Наиболее типичным представителем фотографической системы записи информации является кино. На кинопленке содержится как визуальная ин формация в виде отдельных кадров изображения, так и звуковое сопровожде ние в виде специальной звуковой дорожки.

Кроме важнейшего классификационного признака, рассмотренного выше, существуют и другие признаки, отличающие друг от друга различные

5

В цифровых устройствах записи сигналов на носитель наносится импульсная последовательность, полученная путем сложного преобразования исходного сигнала в последовательность «нулей» и «единиц». При этом кроме самого исходного сигнала в этой цифровой последовательности содержится дополнительная информация, вводимая туда по определенным алгоритмам с целью повышения помехозащищенности. Прочесть и восстановить информацию можно только на специальной аппаратуре, которая намного сложнее и дороже соответствующей аппаратуры аналоговой записи.

Независимо от классификационных признаков любое устройство записи и воспроизведения можно отобразить функциональной схемой, показанной на рис. 1.

Информация от источника поступает на преобразователь Пр. 1. Пусть,

Рис 1.

например, имеется в виду аналоговый звуковой магнитофон. Тогда на преобразователь Пр. 1 поступает звук в виде акустических волн, а сам преобразователь - обычный микрофон. Он преобразует сигналы звукового давления в электрические сигналы (напряжение), которые поступают на преобразователь Пр. 2. Данный преобразователь преобразует сигнал (напряжение) в пара-

метр 1 (магнитный поток в головке записи), и данный поток намагничивает носитель (магнитную пленку). На этом заканчивается процесс записи. При воспроизведении параметр 2 (магнитный поток в элементе носителя) преобразуется воспроизводящей головкой Пр. 3 в сигнал (напряжение или ток), который через устройство отображения (усилитель плюс акустическая система) поступает в виде звуковых волн к слушателю (потребителю).

Разновидность систем и устройств записи - воспроизведения в схеме рис. 1 будет отображаться на физическом содержании каждого элемента схемы. Например, может быть другой носитель (не магнитный), могут быть другие преобразователи, но структура в целом останется той же самой.

В настоящей работе, являющейся первой частью конспекта лекций по курсу «Системы записи и воспроизведения информации», рассматриваются (в формулировках перечисленных выше классификационных признаков), механические и магнитные устройства записи, причем только аналоговые.

В части два конспекта лекций предполагается рассмотреть устройства видеозаписи, цифровые магнитные и оптические системы записи и воспроизведения информации.

1. Система механической записи и воспроизведения

1.1. Грампластинки

Первой информацией, которую удалось записать с последующим воспроизведением, была звуковая. Несмотря на наличие книгопечати и нотной грамоты для записи музыки, желание услышать запечатленный ранее звук давно будоражило техническую мысль изобретателей. Но лишь в 1877 году французский инженер Ш. Кро запатентовал идею механической записи звука на вращающийся диск с последующим его воспроизведением. Первый практически работающий аппарат-фонограф был разработан и изготовлен американским изобретателем Эдисоном в том же 1877 году. Вместо диска здесь использовался барабан, обвернутый оловянной фольгой. Другим отличием от идеи Ш. Кро было то, что фонограмма наносилась не поперечным царапаньем по поверхности диска, а выдавливанием по радиусу барабана. В течение 11 лет было разработано много различных конструкций, использующих для нанесения фонограммы валики или барабаны. Однако все они имели один очень серьезный недостаток: сложность массового тиражирования, отчего так и не нашли широкого распространения.

Первая граммофонная пластинка, очень напоминающая современную, появилась в 1888 году. Ее изготовил Берлинер в виде диска из целлулоида, который им же в 1986 году был заменен пластмассой из шеллака, шпата и сажи. Глубинная запись была отвергнута и осталась только поперечная. Если не считать произошедшего за сто лет снижения скорости вращения пластинок,

6

7

использования иных пластмасс и стереофонических записей, то, в сущности, пластинка Берлинера работает до сих пор. На рис. 2 показан фрагмент сечения граммофонной пластинки.

Рис. 2

На рис. 2 обозначено: т - шаг звуковой дорожки; а - ширина звуковой канавки; Ъ - поле звуковой дорожки; у - угол раскрытия канавки; h - глубина канавки.

Отметим достоинства грамзаписи, обеспечивающие ей такую долгую жизнь:

высокая производительность массового тиражирования;

надежность хранения оригинала в металлических дисках;

легкость перехода при проигрывании с одного участка пластинки на любой другой;

4) простота и сравнительная дешевизна проигрывающей аппаратуры. Вместе с тем грамзапись не лишена и недостатков. Основные из них:

быстрый износ фонограмм;

невозможность стирания и перезаписи;

невозможность монтажа фонограмм;

трудность осуществления записи в домашних условиях, например, по сравнению с магнитофоном.

До 1924 года запись велась исключительно акустическим способом, т.е. для перемещения записывающего резца (иглы) использовалась напрямую энергия звуковых волн. Записи были очень некачественными, полоса записываемых частот - в пределах 150...4000 Гц. Наблюдались значительные нелинейные искажения из-за явлений механических резонансов и перегрузок..

После 1924 года для записи стали использовать микрофоны с последующим усилением сигнала электронными усилителями. Полоса частот расширилась (50... 10000 Гц), резко снизились нелинейные и частотные искажения.

В последующие десятилетия, вплоть до сегодняшних дней, в грамзаписи были введены две существенные новые идеи, улучшающие технические характеристики, но не отвергающие общих принципов грамзаписи:

стерео и квадрофония;

переменный шаг записи в «долгопроигрывающих» пластинках.

Переменный шаг записи

Идея переменного шага звуковой дорожки (рис. 2) проста и понятна: уменьшить площадь пластинки, на которой не записана информация (свободное поле «b»). В пластинках с постоянным шагом записи величина т постоянна и не зависит от громкости звучания. Она рассчитана так, чтобы при максимальной амплитуде колебаний записывающего резца дорожки не перекрывались, для чего и нужно пустое пространство «6» на пластинке. Но тогда при средней и малой громкости получаются большие пустые пробелы, и площадь пластинки используется неэффективно.

Переменный шаг записи был запатентован английской фирмой «Колумбия» в 1930 году, но до практической реализации дело дошло лишь в 1952 году. При этом эффективность использования площади пластинки возросла примерно на 25 %.

Достигается это тем, что на двигатель, перемещающий каретку записывающего резца по радиусу диска, подается сумма напряжений: начального напряжения от источника питания U1 и напряжения U2, получаемого путем усиления напряжения с магнитной головки Г1 (рис. 3).

Рис. 3

В нижней части рисунка показан условно магнитофон, с которого считы-вается фонограмма на грамзапись. С головки Г2 сигнал через усилитель поступает на вибратор резца. С головки Г1 сигнал берется с упреждением по времени за счет длины участка ленты l. Обычно упреждение составляет от 0,5 до 1,0 оборота диска.

При слабом сигнале фонограммы напряжение U2, мало и питание двигателя 3 напряжением U1 дает малое значение шага звуковой дорожки. Если громкость фонограммы возрастает, то первой это зафиксирует головка Г1 и до прихода этого фрагмента фонограммы до головки записи Г2 двигатель 3 через

8

9

редуктор 2 успеет развести дорожки на большее расстояние. При снижении громкости сигнал U2 уменьшится и шаг дорожки вновь сократится.

Внедрение этого способа экономии площади пластинок произошло с появлением так называемых «долгоиграющих» пластинок, когда появилась потребность довести время звучания до 25...30 минут. В СССР и России пластинки с переменным шагом дорожки выпускаются с 1956 года.

1.2. СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ ГРАМПЛАСТИНКИ

В разное время различными фирмами грамзаписи прорабатывались три идеи технической реализации стереозаписи.

Запись левого и правого каналов по двум независимым канавкам на разных сторонах пластинки.

Запись в одной канавке с механическими способами разделения каналов:

а) один канал пишется за счет глубинного перемещения резца, другой - за счет поперечного;

б) один канал пишется на одной стороне канавки, а второй на другой. При этом канавки имеют угол раскрытия 90 градусов.

3. Запись в одной канавке с частотным разделением каналов (0...12 кГц) и (13...25 кГц).

В результате наилучшим оказался вариант 2б, где обеспечивалась совместимость проигрывания как моно, так и стереопластинок, не требовалось усложнения механической и электрической части проигрывателя.

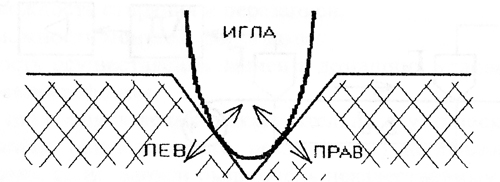

Для обеспечения развязки между каналами записывающий резец и воспроизводящая игла должны двигаться так, чтобы смещение их по левому и правому каналам происходило под углом 90 градусов (рис. 4).

■

Рис. 4

1.3. КВАДРОФОНИЧЕСКИЕ ГРАМПЛАСТИНКИ

Основная цель разработчиков квадрофонической записи на грампластинку - улучшить качество воспроизведения, приблизив звучание к натуральному звучанию в концертном зале. Квадро - значит четыре. При этом запись ведется с четырех микрофонов, расположенных как бы «вокруг» слушателя. Соответственно располагаются и акустические системы при воспроизведении, (рис. 5).

Рис. 5

На рис. 5 обозначено: LF и RF- передние левый и правый каналы;

LB и RB- задние левый и правый каналы.

Если проблема записи четырех независимых каналов в магнитофоне решается просто (четыре дорожки на ленте), то в грампластинке это представляет большие сложности. После многолетних работ в этой области более жизнеспособными оказались две системы записи: CD - 4 и SQ. Обе эти системы смогли выдержать конкурентную борьбу только потому, что их разработчикам удалось разместить информацию от четырех каналов в одной звуковой канавке (как в стереопластинках).

Система CD — 4 разработана японской фирмой JVC в 1970 году. Здесь использована идея разделения канавок под углом 90 градусов, как в стереопластинках, но на каждой стороне канавки записывается два сигнала: один - на звуковых частотах, другой - на поднесущей частоте, т.е. с гетеродинировани-ем вверх. Спектральная характеристика записываемых сигналов на одной стороне звуковой канавки приведена на рис. 6.

Достоинством такой системы является хорошее разделение всех четырех каналов (развязка не хуже, чем в стереопластинках). Недостатками являются высокие требования к звукоснимателям (диапазон воспроизведения частот от 20 Гц до 45 кГц) и усложненной схемой обработки сигнала после звукоснима-

10

11

Система SQ разработана фирмой CBS (США) в 1971 году. Существенным отличием от системы CD - 4 является то, что диапазон записываемых частот не выходит за рамки звуковых, запись производится на две стороны звуковой канавки, как в стереопластинках, но сигнал, подающийся на запись, формируется по следующему алгоритму:

![]()

Здесь L и R ~ сигналы, записываемые на левую и правую стороны звуковой канавки; Lb, Rb, LF, RF - по обозначениям рис. 5.

Алгоритмы (1) реализуются кодирующей матрицей рис. 7,а. Восстановление сигналов четырех каналов при воспроизведении квадрозаписи осуществляется с помощью декодирующей матрицы рис. 7,6.