- •2.1.2. Структура стандартов ieee 802.X

- •Распределённая обработка данных. Системы распределённой обработки данных. Многотерминальные системы.

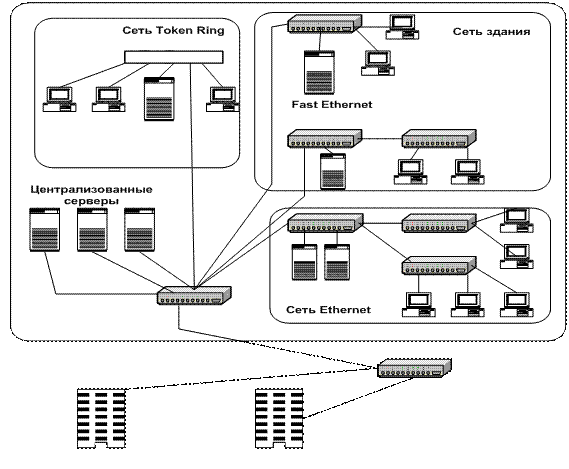

- •2.2. Сети кампусов

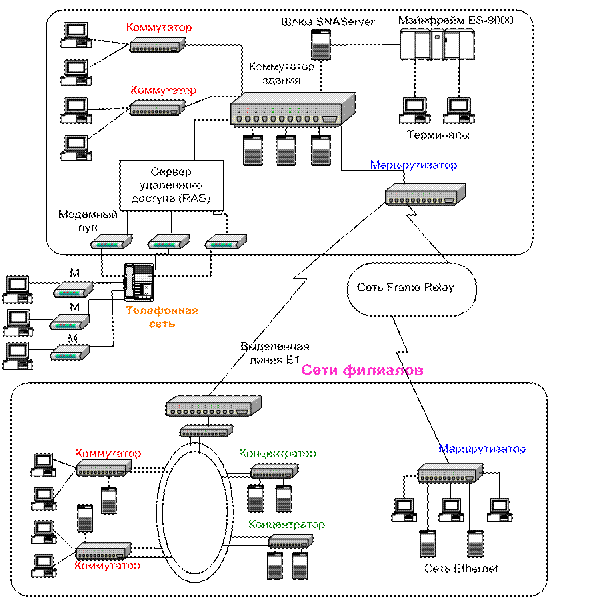

- •2.3. Корпоративные сети

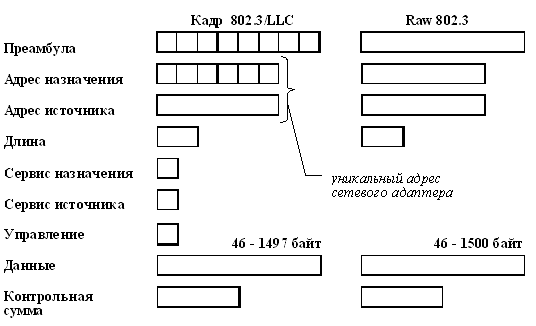

- •2.1.2. Структура стандартов ieee 802.X

- •3. Форматы кадров Token Ring

- •1. Маркер

- •2. Кадр данных.

- •Скс или компьютерная плюс телефонная сеть

- •Подсистемы скс

- •Магистральная подсистема скс и телефонная сеть

- •Горизонтальная подсистема скс и компьютерная сеть

- •Рабочая область в структуре горизонтальной подсистемы скс

- •Распределительные пункты скс – узлы локальной сети

- •Система телекоммуникационного заземления

- •Система электропитания

- •Варианты установки розеток

- •Тестирование и гарантии

- •Проблема выбора

- •Коммутаторы локальных сетей

- •3. Протоколы и алгоритмы маршрутизации

- •Стек ipx/spx

- •Обобщенная структура и функции глобальной сети Транспортные функции глобальной сети

- •Высокоуровневые услуги глобальных сетей

- •Структура глобальной сети

- •Типы глобальных сетей

- •Глобальные сети с коммутацией пакетов

- •Выделенные каналы

- •Особенности технологии атм

- •Реализация межсетевого взаимодействия средствами tcp/ip

- •Уровень межсетевого взаимодействия

- •Основной уровень

- •Прикладной уровень

- •Уровень сетевых интерфейсов

Желтым выделены вопросы, которые так то надо бы прочитать, но они не сокращенные, так что решай сам, выбор за тобой. Я например читал и те и те;)

Распределённая обработка данных. Системы распределённой обработки данных. Многотерминальные системы.

Распределенная обработка данных - обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах, представляющих распределенную систему.

В основе распределенных вычислений лежат две основные идеи:

много организационно и физически распределенных пользователей, одновременно работающих с общими данными - общей базой данных (пользователи с разными именами, которые могут располагаться на различных вычислительных установках, с различными полномочиями и задачами);

логически и физически распределенные данные, составляющие и образующие тем не менее, общую базу данных (отдельные таблицы, записи и даже поля могут располагаться на различных вычислительных установках или входить в различные локальные базы данных).

В современном бизнесе очень часто возникает необходимость предоставить доступ к одним и тем же данным группам пользователей, территориально удаленным друг от друга. В качестве примера можно привести банк, имеющий несколько отделений. Эти отделения могут находиться в разных городах, странах или даже на разных континентах, тем не менее необходимо организовать обработку финансовых транзакций (перемещение денег по счетам) между отделениями. Результаты финансовых операций должны быть видны одновременно во всех отделениях.

Существуют два подхода к организации обработки распределенных данных.

1. технология распределенной базы данных. Такая база включает фрагменты данных, расположенные на различных узлах сети. С точки зрения пользователей она выглядит так, как будто все данные хранятся в одном месте. Естественно, такая схема предъявляет жесткие требования к производительности и надежности каналов связи.

2. технология тиражирования. В этом случае в каждом узле сети дублируются данные всех компьютеров. При этом:

o передаются только операции изменения данных, а не сами данные

o передача может быть асинхронной (неодновременной для разных узлов)

o данные располагаются там, где обрабатываются

Это позволяет снизить требования к пропускной способности каналов связи, более того при выходе из строя линии связи какого-либо компьютера, пользователи других узлов могут продолжать работу. Однако при этом допускается неодинаковое состояние базы данных для различных пользователей в один и тот же момент времени. Следовательно, невозможно исключить конфликты между двумя копиями одной и той же записи.

Достоинствами распределенной обработки информации является:

- большое число взаимодействующих между собой пользователей;

- устранение пиковых нагрузок с централизованной базы данных за счет распределения обработки и хранения локальных баз данных на разных ЭВМ;

- возможность доступа пользователя к вычислительным ресурсам сети ЭВМ;

- обеспечение обмена данными между удаленными пользователями.

При распределенной обработке производится работа с базой, т.е. представление данных, их обработка, работа с базой на логическом уровне осуществляется на компьютере клиента, а поддержание базы в актуальном состоянии - на сервере. При наличии распределенной базы данных база размещается на нескольких серверах.

Режимы работы с БД можно классифицировать по следующим признакам:

многозадачность - однопользовательский или многопользовательский;

правило обслуживания запросов - последовательное или параллельное;

схема размещение данных - централизованная или распределённая БД.

Выделяют два класса: системы распределённой обработки данных и системы распределённых баз данных.

Системы распределённой обработки данных в основном отражают структуру и свойства многопользовательских ОС с БД, размещённой на большом центральном компьютере (мэйнфрейме). До недавнего времени это был единственно возможный вариант вычислительной среды для реализации больших БД. Клиентские места в этом случае реализовались в виде терминалов или мини-ЭВМ, обеспечивающих в основном ввод-вывод данных и не имеющих собственных вычислительных ресурсов для функционально-ориентированной обработки получаемых данных.

Развитие сетевых технологий в сочетании с широким распространением персональных ЭВМ и внедрением стандартов открытых систем привело к появлению систем БД, размещённых в сети разнотипных компьютеров. Такие системы распределённых баз данных обеспечивают обработку распределённых запросов, когда при обработке одного запроса используются ресурсы базы, размещенные в сети на различных ЭВМ. Система распределённых БД состоит из узлов, каждый из которых является СУБД, а узлы взаимодействуют между собой так, что БД любого узла доступна пользователю, так как если бы она была для него локальной. Соответственно, программы, обеспечивающие целевую (функциональную) обработку данных, могут быть организованы так, чтобы обеспечивать более эффективное использование совокупных вычислительных ресурсов за счёт специализированного разделения функций обработки между центральным процессом СУБД и клиентскими функционально-ориентированными процедурами.

Использование объектно-ориентированного подхода позволяет свести проектирование открытой системы к оптимальному синтезу функционально независимых компонент (объектов), совместно выполняющих заданные функции системы с требуемой эффективностью, и позволяющих адаптировать систему к вновь появляющимся задачам за счёт набора специфических свойств (наследование и проч.). Таким образом, значительно снижаются затраты на разработку, внедрение и модификацию систем.

Распределенные базы данных, РБД (англ. "Distributed DataBase", DDB) представляют определенным образом связанные между собой БД, рассредоточенные на какой-либо территории (локально или регионально), обеспечивающие свободный обмен информацией и поиск данных в них. Такие БД могут располагаться на различных узлах компьютерной сети.

Выделяют однородные и неоднородные РБД. Часто данные размещаются в БД и СУБД по месту своего возникновения или наиболее эффективного использования в ЭВМ, удаленных друг от друга на большие расстояния, хотя каждая из этих ЭВМ управляет своими локальными СУБД. Возникает необходимость решения задач с распределенными БД путем организации между ЭВМ сети передачи данных по каналам связи, а также обеспечения технической и программной поддержки обмена данными между ними.

Для работы с распределенными данными создаются системы управления распределенными базами данных (СУРБД), оснащенные каталогами, хранящими структуру сети, информацию о локальных СУРБД и БД, а также программным обеспечением, управляющим взаимодействием прикладной программы и конкретной локальной БД сети. Управление однотипными локальными СУРБД осуществляется просто. В противном случае в сеть РБД включают различные программные и технические устройства, обеспечивающие единый интерфейс, согласование и возможность выполнения информационных процессов (промежуточную интерфейсную СУРБД, протокол Z39.50 и др.).

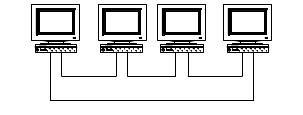

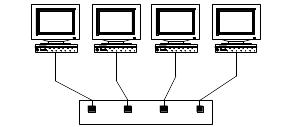

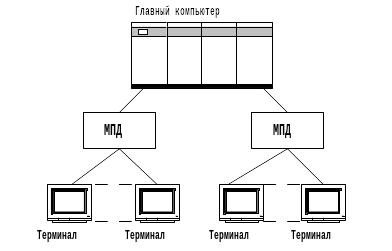

Многотерминальные системы — прообраз сети

Терминалы, выйдя за пределы вычислительного центра, рассредоточились по всему предприятию. Многотерминальный режим использовался не только в системах разделения времени, но и в системах пакетной обработки. При этом не только оператор, но и все пользователи получали возможность формировать свои задания и управлять их выполнением со своего терминала. Такие операционные системы получили название систем удаленного ввода заданий .

Терминальные комплексы могли располагаться на большом расстоянии от процессорных стоек, соединяясь с ними с помощью различных глобальных связей — модемных соединений телефонных сетей или выделенных каналов. Для поддержки удаленной работы терминалов в операционных системах появились специальные программные модули, реализующие различные (в то время, как правило, нестандартные) протоколы связи. Такие вычислительные системы с удаленными терминалами сохраняя централизованный характер обработки данных, в какой-то степени являлись прообразом современных компьютерных сетей (рис.1.3), а соответствующее системное программное обеспечение — прообразом сетевых операционных систем.

Рис. 1.3. Многотерминальная система — прообраз вычислительной сети.

Многотерминальные централизованные системы уже имели все внешние признаки локальных вычислительных сетей, однако по существу ими не являлись, так как сохраняли сущность централизованной обработки данных автономно работающего компьютера.

Действительно, рядовой пользователь работу за терминалом мэйнфрейма воспринимал примерно так же, как сейчас воспринимает работу за подключенным к сети персональным компьютером. Пользователь мог получить доступ к общим файлам и периферийным устройствам, при этом у него создавалась полная иллюзия единоличного владения компьютером, так как он мог запустить нужную ему программу в любой момент и почти сразу же получить результат.

Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. Процессы передачи данных и их основные характеристики. Синхронная и асинхронная передача данных.

Компьютерная сеть (КС) являет собой систему распределенной обработки информации, которая составляет как минимум из двух компьютеров, взаимодействующих между собой с помощью специальных средств связи. Или другими словами сеть являет собой совокупность соединенных друг с другом ПК и других вычислительных устройств, таких как принтеры, факсы и модемы. Сеть дает возможность отдельным сотрудникам организации взаимодействовать друг с другом и обращаться к совместно используемым ресурсам; позволяет им получать доступ к данным, что сохраняется на персональных компьютерах в удаленных офисах, и устанавливать связь с поставщиками.

Для классификации компьютерных сетей используются разные признаки, выбор которых заключается в том, чтобы выделить из существующего многообразия такие, которые позволили бы обеспечить данной классификационной схеме такие обязательные качества: - возможность классификации всех, как существующих, так и перспективных, КС; - дифференциацию существенно разных сетей; - однозначность классификации любой компьютерной сети; - наглядность, простоту и практическую целесообразность классификационной схемы. Определенное несоответствие этих требований делает задание выбора рациональной схемы классификации КС достаточно сложной, такой, которая не нашла до этого времени однозначного решения. В основном КС классифицируют по признакам структурной и функциональной организации.

По назначению КС распределяются на:

1.вычислительные; 2.информационные; 3. смешанные (информационно-вычислительные).

Вычислительные сети предназначены главным образом для решения заданий пользователей с обменом данными между их абонентами. Информационные сети ориентированы в основном на предоставление информационных услуг пользователям. Смешанные сети совмещают функции первых двух.

По типа компьютеров, которые входят в состав КС, различают:

1. однородные компьютерные сети, которые состоят из программно-общих ЭВМ; 2. неоднородные, в состав которых входят программно-несовместимые компьютеры.

Особенное значение занимает классификация по территориальному признаку, то есть по величине территории, что покрывает сеть. И для этого есть весомые причины, потому что отличия технологий локальных и глобальных сетей очень значительные, невзирая на их постоянное сближение. Классифицируя сети по территориальному признаку, различают:

1.локальные (LocalAreaNetworks– LAN) сети; 2.глобальные (WideAreaNetworks– WAN) сети; 3. городские (MetropolitanAreaNetworks– MAN) сети.

LAN– сосредоточены на территории не больше 1–2 км; построенные с использованием дорогих высококачественных линий связи, которые позволяют, применяя простые методы передачи данных, достигать высоких скоростей обмена данными порядка 100 Мбит/с, предоставленные услуги отличаются широкой разнообразностью и обычно предусматривают реализацию в режиме on-line. WAN– совмещают компьютеры, рассредоточенные на расстоянии сотен и тысяч километров. Часто используются уже существующие не очень качественные линии связи. Низкие скорости передачи данных (десятки килобит в секунду) ограничивают набор предоставленных услуг передачей файлов, преимущественно не в оперативном, а в фоновом режиме, с использованием электронной почты. Для стойкой передачи дискретных данных применяются более сложные методы и оборудование, чем в локальных сетях. MAN– занимают промежуточное положение между локальными и глобальными сетями. При достаточно больших расстояниях между узлами (десятки километров) они имеют качественные линии связи и высокие скорости обмена. Как и в случае локальных сетей, при построении MAN уже существующие линии связи не используются, а прокладываются заново. Также дополнительно выделяют: 4. кампусные сети (Campus Area Network – CAN), которые совмещают значительно удаленные друг от друга абонентские системы или локальные сети, но еще не требуют отдаленных коммуникаций через телефонные линии и модемы; 5. широкомасштабные сети (WideAreaNetwork – WAN), которые используют отдаленные мосты и маршрутизаторы с возможно невысокими скоростями передачи данных.

Телекоммуникационная сеть включает в себя различные аппаратные и программные объекты, которые работают совместно при приемо-передаче данных. Разнообразные объекты сети взаимодействуют друг с другом, исходя из правил. Этот свод правил, контролирующий процесс приемо-передачи данных между двумя пунктами сети, называется протоколом связи (методами). Некоторые протоколы являются общепринятыми (стандартными) для передачи данных.

Телекоммуникационные системы в основном применяют два основных метода передачи по линиям связи - Синхронный и Асинхронный.

Асинхронный протокол

Асинхронные протоколы обеспечивают приемо-передачу символов по отдельности, которые представлены байтами и старт-стоповыми символами.

Таким образом, в каждый промежуток времени по каналу связи посылается один символ (1 байт = 8 бит), а в начале каждого символа прописывается стартовый бит, а конец завершает стоповый бит. Здесь, в большинстве случаев, применяются стандартные наборы символов, например - ASCII. Асинхронная передача является древним протоколом (методом) и применяется при использовании низкоскоростных каналов связи.

Для последовательной передачи данных достаточно одной линии, по которой могут последовательно передаваться биты данных. Приемник должен уметь распознавать, где начинается и где заканчивается сигнал, который отвечает каждому биту данных. Иначе говоря, передатчик и приемник должны уметь синхронизироваться. Если качество синхронизации низкое (за время передачи одного бита несогласованность достигает нескольких процентов), используется асинхронный (asynchronous) режим передачи данных: выполняется согласование синхрогенераторов в начале передачи каждого байта. Как правило, передача байта начинается из специального старт-бита, потом идут биты данные, а за ними, возможно, бит четности. После всех битов данных передается стоп-быт. Старт-бит и стоп-бит всегда имеют определенное значение: старт-бит кодируется логическим нулем, а стоп-бит - логической единицей. Между передачей стоп-бита одного байта и старт-бита следующего байта может проходить произвольное время.

Асинхронный режим сильно зависит от погрешностей синхрогенераторов, что задает моменты приема битов. Чем выше скорость передачи, тем более эта погрешность. В результате этих и некоторых других ограничений скорость передачи в асинхронном режиме ограничена сотнями килобит в секунду (стандартные скорости: 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с).

Cинхронный протокол

Синхронные протоколы обеспечивают приемо-передачу нескольких символов за определенный временной интервал, но в начале сеанса связи производится синхронизация работы обоих трансиверов. Стартовые и стоповые биты для синхронной связи не нужны, поэтому взаимодействие идет быстрее.

При использовании синхронного метода данные передаются блоками. Для синхронизации работы приёмника и передатчика в начале блока передаются биты синхронизации. Затем передаются данные, код обнаружения ошибки и символ окончания передачи. Код обнаружения ошибки вычисляется по содержимому поля данных и позволяет однозначно определить достоверность принятой информации. Преимущества:

1) Высокая эффективность передачи данных;

2) Высокая скорость передачи данных;

3) Надёжный встроенный механизм обнаружения ошибок.

Недостатки:

1) Интерфейсное оборудование более сложное и дорогое.

Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям.

При организации и эксплуатации сети важными требованиями при работе являются следующие:

производительность;

надежность и безопасность;

расширяемость и масштабируемость;

прозрачность;

поддержка разных видов трафика;

управляемость;

совместимость.

Производительность – это характеристика сети, позволяющая оценить, насколько быстро информация передающей рабочей станции достигнет до приемной рабочей станции.

На производительность сети влияют следующие характеристики сети:

конфигурация;

скорость передачи данных;

метод доступа к каналу;

топология сети;

технология.

Если производительность сети перестает отвечать предъявляемым к ней требованиям, то администратор сети может прибегнуть к различным приемам:

изменить конфигурацию сети таким образом, чтобы структура сети более соответствовала структуре информационных потоков;

перейти к другой модели построения распределенных приложений, которая позволила бы уменьшить сетевой трафик;

заменить мосты более скоростными коммутаторами.

Но самым радикальным решением в такой ситуации является переход на более скоростную технологию. Если в сети используются традиционные технологии Ethernet или Token Ring, то переход на Fast Ethernet, FDDI или 100VG-AnyLAN позволит сразу в 10 раз увеличить пропускную способность каналов.

С ростом масштаба сетей возникла необходимость в повышении их производительности. Одним из способов достижения этого стала их микросегментация. Она позволяет уменьшить число пользователей на один сегмент и снизить объем широковещательного трафика, а значит, повысить производительность сети.

Первоначально для микросегментации использовались маршрутизаторы, которые, вообще говоря, не очень приспособлены для этой цели. Решения на их основе были достаточно дорогостоящими и отличались большой временной задержкой и невысокой пропускной способностью. Более подходящими устройствами для микросегментации сетей стали коммутаторы. Благодаря относительно низкой стоимости, высокой производительности и простоте в использовании они быстро завоевали популярность.

Таким образом, сети стали строить на базе коммутаторов и маршрутизаторов. Первые обеспечивают высокоскоростную пересылку трафика между сегментами, входящими в одну подсеть, а вторые передают данные между подсетями, ограничивали распространение широковещательного трафика, решали задачи безопасности и т. д.

Виртуальные ЛВС (VLAN) обеспечивают возможность создания логических групп пользователей в масштабе корпоративной сети. Виртуальные сети позволяют организовать работу в сети более эффективно.

Надежность и безопасность

Важнейшей характеристикой вычислительных сетей является надежность. Повышение надежности основано на принципе предотвращения неисправностей путем снижения интенсивности отказов и сбоев за счет применения электронных схем и компонентов с высокой и сверхвысокой степенью интеграции, снижения уровня помех, облегченных режимов работы схем, обеспечение тепловых режимов их работы, а также за счет совершенствования методов сборки аппаратуры.

Отказоустойчивость – это такое свойство вычислительной системы, которое обеспечивает ей как логической машине возможность продолжения действий, заданных программой, после возникновения неисправностей. Введение отказоустойчивости требует избыточного аппаратного и программного обеспечения. Направления, связанные с предотвращением неисправностей и отказоустойчивостью, основные в проблеме надежности. На параллельных вычислительных системах достигается как наиболее высокая производительность, так и, во многих случаях, очень высокая надежность. Имеющиеся ресурсы избыточности в параллельных системах могут гибко использоваться как для повышения производительности, так и для повышения надежности.

Следует помнить, что понятие надежности включает не только аппаратные средства, но и программное обеспечение. Главной целью повышения надежности систем является целостность хранимых в них данных.

Безопасность - одна из основных задач, решаемых любой нормальной компьютерной сетью. Проблему безопасности можно рассматривать с разных сторон – злонамеренная порча данных, конфиденциальность информации, несанкционированный доступ, хищения и т.п.

Рис. 8.1 Задачи обеспечения безопасности данных

Обеспечить защиту информации в условиях локальной сети всегда легче, чем при наличии на фирме десятка автономно работающих компьютеров. Практически в вашем распоряжении один инструмент – резервное копирование (backup). Для простоты давайте называть этот процесс резервированием. Суть его состоит в создании в безопасном месте полной копии данных, обновляемой регулярно и как можно чаще. Для персонального компьютера более или менее безопасным носителем служат дискеты. Возможно использование стримера, но это уже дополнительные затраты на аппаратуру.

Легче всего обеспечить защиту данных от самых разных неприятностей в случае сети с выделенным файловым сервером. На сервере сосредоточены все наиболее важные файлы, а уберечь одну машину куда проще, чем десять. Концентрированность данных облегчает и резервирование, так как не требуется их собирать по всей сети.

Экранированные линии позволяют повысить безопасность и надежность сети. Экранированные системы гораздо более устойчивы к внешним радиочастотным полям.

Прозрачность

Прозрачность – это такое состояние сети, когда пользователь, работая в сети, не видит ее.

Коммуникационная сеть является прозрачной относительно проходящей сквозь нее информации, если выходной поток битов, в точности повторяет входной поток. Но сеть может быть непрозрачной во времени, если из-за меняющихся размеров очередей блоков данных изменяется и время прохождения различных блоков через узлы коммутации. Прозрачность сети по скорости передачи данных указывает, что данные можно передавать с любой нужной скоростью.

Если в сети по одним и тем же маршрутам передаются информационные и управляющие (синхронизирующие) сигналы, то говорят, что сеть прозрачна по отношению к типам сигналов.

Если передаваемая информация может кодироваться любым способом, то это означает, что сеть прозрачна для любых методов кодировок.

Прозрачная сеть является простым решением, в котором для взаимодействия локальных сетей, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, используется принцип Plug-and-play (подключись и работай).

Прозрачное соединение. Служба прозрачных локальных сетей обеспечивает сквозное (end-to-end) соединение, связывающее между собой удаленные локальные сети. Привлекательность данного решения состоит в том, что эта служба объединяет удаленные друг от друга на значительное расстояние узлы как части локальной сети. Поэтому не нужно вкладывать средства в изучение новых технологий и создание территориально распределенных сетей (Wide-Area Network – WAN). Пользователям требуется только поддерживать локальное соединение, а провайдер службы прозрачных сетей обеспечит беспрепятственное взаимодействие узлов через сеть масштаба города (Metropolitan-Area Network – MAN) или сеть WAN. Службы Прозрачной локальной сети имеют много преимуществ. Например, пользователь может быстро и безопасно передавать большие объемы данных на значительные расстояния, не обременяя себя сложностями, связанными с работой в сетях WAN.

Поддержка разных видов трафика

Трафик в сети складывается случайным образом, однако в нем отражены и некоторые закономерности. Как правило, некоторые пользователи, работающие над общей задачей, (например, сотрудники одного отдела), чаще всего обращаются с запросами либо друг к другу, либо к общему серверу, и только иногда они испытывают необходимость доступа к ресурсам компьютеров другого отдела. Желательно, чтобы структура сети соответствовала структуре информационных потоков. В зависимости от сетевого трафика компьютеры в сети могут быть разделены на группы (сегменты сети). Компьютеры объединяются в группу, если большая часть порождаемых ими сообщений, адресована компьютерам этой же группы.

Для разделения сети на сегменты используются мосты и коммутаторы. Они экранируют локальный трафик внутри сегмента, не передавая за его пределы никаких кадров, кроме тех, которые адресованы компьютерам, находящимся в других сегментах. Таким образом, сеть распадается на отдельные подсети. Это позволяет более рационально выбирать пропускную способность имеющихся линий связи, учитывая интенсивность трафика внутри каждой группы, а также активность обмена данными между группами.

Однако локализация трафика средствами мостов и коммутаторов имеет существенные ограничения. С другой стороны, использование механизма виртуальных сегментов, реализованного в коммутаторах локальных сетей, приводит к полной локализации трафика; такие сегменты полностью изолированы друг от друга, даже в отношении широковещательных кадров. Поэтому в сетях, построенных только на мостах и коммутаторах, компьютеры, принадлежащие разным виртуальным сегментам, не образуют единой сети.

Для того чтобы эффективно консолидировать различные виды трафика в сети АТМ, требуется специальная предварительная подготовка (адаптация) данных, имеющих различный характер: кадры – для цифровых данных, сигналы импульсно-кодовой модуляции – для голоса, потоки битов – для видео. Эффективная консолидация трафика требует также учета и использования статистических вариаций интенсивности различных типов трафика.

Управляемость

ISO внесла большой вклад в стандартизацию сетей. Модель управления сети является основным средством для понимания главных функций систем управления сети. Эта модель состоит из 5 концептуальных областей:

управление эффективностью;

управление конфигурацией;

управление учётом использования ресурсов;

управление неисправностями;

управление защитой данных.

Управление эффективностью

Цель управления эффективностью – измерение и обеспечение различных аспектов эффективности сети для того, чтобы межсетевая эффективность могла поддерживаться на приемлемом уровне. Примерами переменных эффективности, которые могли бы быть обеспечены, являются пропускная способность сети, время реакции пользователей и коэффициент использования линии.

Управление эффективностью включает несколько этапов:

сбор информации об эффективности по тем переменным, которые представляют интерес для администраторов сети;

анализ информации для определения нормальных (базовая строка) уровней;

определение соответствующих порогов эффективности для каждой важной переменной таким образом, что превышение этих порогов указывает на наличие проблемы в сети, достойной внимания.

Управление конфигурацией

Цель управления конфигурацией – контролирование информации о сетевой и системной конфигурации для того, чтобы можно было отслеживать и управлять воздействием на работу сети различных версий аппаратных и программных элементов. Т.к. все аппаратные и программные элементы имеют эксплуатационные отклонения, погрешности (или то и другое вместе), которые могут влиять на работу сети, такая информация важна для поддержания гладкой работы сети.

Каждое устройство сети располагает разнообразной информацией о версиях, ассоциируемых с ним. Чтобы обеспечить легкий доступ, подсистемы управления конфигурацией хранят эту информацию в базе данных. Когда возникает какая-нибудь проблема, в этой базе данных может быть проведен поиск ключей, которые могли бы помочь решить эту проблему.

Управление учетом использования ресурсов

Цель управления учетом использования ресурсов – измерение параметров использования сети, чтобы можно было соответствующим образом регулировать ее использование индивидуальными или групповыми пользователями. Такое регулирование минимизирует число проблем в сети (т.к. ресурсы сети могут быть поделены исходя из возможностей источника) и максимизирует равнодоступность к сети для всех пользователей.

Управление неисправностями

Цель управления неисправностями – выявить, зафиксировать, уведомить пользователей и (в пределах возможного) автоматически устранить проблемы в сети, с тем чтобы эффективно поддерживать работу сети. Так как неисправности могут привести к простоям или недопустимой деградации сети, управление неисправностями, по всей вероятности, является наиболее широко используемым элементом модели управления сети ISO.

Управление неисправностями включает в себя несколько шагов:

определение симптомов проблемы;

изолирование проблемы;

устранение проблемы;

проверка устранения неисправности на всех важных подсистемах;

регистрация обнаружения проблемы и ее решения.

Управление защитой данных

Цель управления защитой данных – контроль доступа к сетевым ресурсам в соответствии с местными руководящими принципами, чтобы сделать невозможными саботаж сети и доступ к чувствительной информации лицам, не имеющим соответствующего разрешения. Например, одна из подсистем управления защитой данных может контролировать регистрацию пользователей ресурса сети, отказывая в доступе тем, кто вводит коды доступа, не соответствующие установленным.

Подсистемы управления защитой данных работают путем разделения источников на санкционированные и несанкционированные области. Для некоторых пользователей доступ к любому источнику сети является несоответствующим.

Подсистемы управления защитой данных выполняют следующие функции:

идентифицируют чувствительные ресурсы сети (включая системы, файлы и другие объекты);

определяют отображения в виде карт между чувствительными источниками сети и набором пользователей;

контролируют точки доступа к чувствительным ресурсам сети;

регистрируют несоответствующий доступ к чувствительным ресурсам сети.

Совместимость

Совместимость и мобильность программного обеспечения. Концепция программной совместимости впервые в широких масштабах была применена разработчиками системы IBM/360. Основная задача при проектировании всего ряда моделей этой системы заключалась в создании такой архитектуры, которая была бы одинаковой с точки зрения пользователя для всех моделей системы независимо от цены и производительности каждой из них. Огромные преимущества такого подхода, позволяющего сохранять существующий задел программного обеспечения при переходе на новые (как правило, более производительные) модели, были быстро оценены как производителями компьютеров, так и пользователями, и начиная с этого времени практически все фирмы-поставщики компьютерного оборудования взяли на вооружение эти принципы, поставляя серии совместимых компьютеров. Следует заметить однако, что со временем даже самая передовая архитектура неизбежно устаревает и возникает потребность внесения радикальных изменений в архитектуру и способы организации вычислительных систем.

В настоящее время одним из наиболее важных факторов, определяющих современные тенденции в развитии информационных технологий, является ориентация компаний-поставщиков компьютерного оборудования на рынок прикладных программных средств.

Этот переход выдвинул ряд новых требований. Прежде всего, такая вычислительная среда должна позволять гибко менять количество и состав аппаратных средств и программного обеспечения в соответствии с меняющимися требованиями решаемых задач. Во-вторых, она должна обеспечивать возможность запуска одних и тех же программных систем на различных аппаратных платформах, т.е. обеспечивать мобильность программного обеспечения. В–третьих, эта среда должна гарантировать возможность применения одних и тех же человеко-машинных интерфейсов на всех компьютерах, входящих в неоднородную сеть. В условиях жесткой конкуренции производителей аппаратных платформ и программного обеспечения сформировалась концепция открытых систем, представляющая собой совокупность стандартов на различные компоненты вычислительной среды, предназначенных для обеспечения мобильности программных средств в рамках неоднородной, распределенной вычислительной системы.

Линии связи, их типы, и аппаратура.

В компьютерных сетях существуют следующие типы линий связи: проводные линии связи кабельные линии связи линии связи на основе электромагнитных излучений

Кабельные линии связи Под кабельными линиями связи мы будет подразумевать обширный лоскут в компьютерных сетях, в который, помимо самих кабелей, входят свойства сетей, различные разъемы и панели. Грубо можно сказать, что любая кабельная линия связи представляет собой проводник. Он заключен в изолирующие слои, которые и выполняют те самые защитные функции, недостающие проводным линиям связи. В современных кабельных линиях связи существует подразделение на три типа кабеля: кабель витая пара коаксиальный кабель оптоволоконный.

Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе. По таким линиям связи традиционно передаются телефонные или телеграфные сигналы, но при отсутствии других возможностей эти линии используются и для передачи компьютерных данных. Скоростные качества и помехозащищенность этих линий оставляют желать много лучшего. Сегодня проводные линии связи быстро вытесняются кабельными. Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования. В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, коаксиальные кабели с медной жилой, а также волоконно-оптические кабели. Скрученная пара проводов называется витой парой (twisted pair). Витая пара существует в экранированном варианте (Shielded Twistedpair, STP), когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и неэкранированном (Unshielded Twistedpair, UTP), когда изоляционная обертка отсутствует. Скручивание проводов снижает влияние внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю. Коаксиальный кабель (coaxial) имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции. Существует несколько типов коаксиального кабеля, отличающихся характеристиками и областями применения - для локальных сетей, для глобальных сетей, для кабельного телевидения и т. п. Волоконно-оптический кабель (optical fiber) состоит из тонких (5-60 микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы. Это наиболее качественный тип кабеля - он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от внешних помех.

Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое количество различных типов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным диапазоном, так и дальностью канала. Диапазоны коротких, средних и длинных волн (KB, СВ и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной модуляции (Amplitude Modulation, AM) по типу используемого в них метода модуляции сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой скорости передачи данных. Более скоростными являются каналы, работающие на диапазонах ультракоротких волн (УКВ), для которых характерна частотная модуляция (Frequency Modulation, FM), а также диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ или microwaves). В диапазоне СВЧ (свыше 4 ГГц) сигналы уже не отражаются ионосферой Земли и для устойчивой связи требуется наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты используют либо спутниковые каналы, либо радиорелейные каналы, где это условие выполняется.

1.2. Аппаратура линий связи Аппаратура передачи данных (АПД или DCE - Data Circuit terminating Equipment) непосредственно связывает компьютеры или локальные сети пользователя с линией связи и является, таким образом, пограничным оборудованием. Традиционно аппаратуру передачи данных включают в состав линии связи. Примерами DCE являются модемы, терминальные адаптеры сетей ISDN, оптические модемы, устройства подключения к цифровым каналам. Обычно DCE работает на физическом уровне, отвечая за передачу и прием сигнала нужной формы и мощности в физическую среду. Аппаратура пользователя линии связи, вырабатывающая данные для передачи по линии связи и подключаемая непосредственно к аппаратуре передачи данных, обобщенно носит название оконечное оборудование данных (00Д или DTE - Data Terminal Equipment). Примером DTE могут служить компьютеры или маршрутизаторы локальных сетей. Эту аппаратуру не включают в состав линии связи. Разделение оборудования на классы DCE и DTE в локальных сетях является достаточно условным. Например, адаптер локальной сети можно считать как принадлежностью компьютера, то есть DTE, так и составной частью канала связи, то есть DCE. Промежуточная аппаратура обычно используется на линиях связи большой протяженности. Промежуточная аппаратура решает две основные задачи: улучшение качества сигнала; создание постоянного составного канала связи между двумя абонентами сети. В локальных сетях промежуточная аппаратура может совсем не использоваться, если протяженность физической среды - кабелей или радиоэфира - позволяет одному сетевому адаптеру принимать сигналы непосредственно от другого сетевого адаптера, без промежуточного усиления. В противном случае применяются устройства типа повторителей и концентраторов. В глобальных сетях необходимо обеспечить качественную передачу сигналов на расстояния в сотни и тысячи километров. Поэтому без усилителей сигналов, установленных через определенные расстояния, построить территориальную линию связи невозможно. В глобальной сети необходима также и промежуточная аппаратура другого рода - мультиплексоры, демультиплексоры и коммутаторы. Эта аппаратура решает вторую указанную задачу, то есть создает между двумя абонентами сети составной канал из некоммутируемых отрезков физической среды - кабелей с усилителями. Важно отметить, что приведенные на рис. 2.1 мультиплексоры, демультиплексоры и коммутаторы образуют составной канал на долговременной основе, например на месяц или год, причем абонент не может влиять на процесс коммутации этого канала - эти устройства управляются по отдельным входам, абоненту недоступным (на рисунке не показаны). Наличие промежуточной коммутационной аппаратуры избавляет создателей глобальной сети от необходимости прокладывать отдельную кабельную линию для каждой пары соединяемых узлов сети. Вместо этого между мультиплексорами и коммутаторами используется высокоскоростная физическая среда, например волоконно-оптический или коаксиальный кабель, по которому передаются одновременно данные от большого числа сравнительно низкоскоростных абонентских линий. А когда нужно образовать постоянное соединение между какими-либо двумя конечными узлами сети, находящимися, например, в разных городах, то мультиплексоры, коммутаторы и демультиплексоры настраиваются оператором канала соответствующим образом. Высокоскоростной канал обычно называют уплотненным каналом. Промежуточная аппаратура канала связи прозрачна для пользователя, он ее не замечает и не учитывает в своей работе. Для него важны только качество полученного канала, влияющее на скорость передачи дискретных данных. В действительности же промежуточная аппаратура образует сложную сеть, которую называют первичной сетью,так как сама по себе она никаких высокоуровневых служб (например, файловой или передачи голоса) не поддерживает, а только служит основой для построения компьютерных, телефонных или иных сетей. В зависимости от типа промежуточной аппаратуры все линии связи делятся на аналоговые и цифровые. В аналоговых линиях промежуточная аппаратура предназначена для усиления аналоговых сигналов, то есть сигналов, которые имеют непрерывный диапазон значений. Такие линии связи традиционно применялись в телефонных сетях для связи АТС между собой. Для создания высокоскоростных каналов, которые мультиплексируют несколько низкоскоростных аналоговых абонентских каналов, при аналоговом подходе обычно используется техника частотного мультиплексирования (Frequency Division Multiplexing, FDM). В цифровых линиях связи передаваемые сигналы имеют конечное число состояний. Как правило, элементарный сигнал, то есть сигнал, передаваемый за один такт работы передающей аппаратуры, имеет 2 или 3 состояния, которые передаются в линиях связи импульсами прямоугольной формы. С помощью таких сигналов передаются как компьютерные данные, так и оцифрованные речь и изображение. В цифровых каналах связи используется промежуточная аппаратура, которая улучшает форму импульсов и обеспечивает их ресинхронизацию, то есть восстанавливает период их следования. Промежуточная аппаратура образования высокоскоростных цифровых каналов (мультиплексоры, демультиплексоры, коммутаторы) работает по принципу временного мультиплексирования каналов (Time Division Multiplexing, TDM), когда каждому низкоскоростному каналу выделяется определенная доля времени (тайм-слот или квант) высокоскоростного канала. Аппаратура передачи дискретных компьютерных данных по аналоговым и цифровым линиям связи существенно отличается, так как в первом случае линия связи предназначена для передачи сигналов произвольной формы и не предъявляет никаких требований к способу представления единиц и нулей аппаратурой передачи данных, а во втором - все параметры передаваемых линией импульсов стандартизованы. Другими словами, на цифровых линиях связи протокол физического уровня определен, а на аналоговых линиях - нет.

Основные характеристики линий связи: АЧХ, полоса пропускания и затухание. Связь между пропускной способностью линии связи и её полосой пропускания.

К основным характеристикам линий связи относятся:

амплитудно-частотная характеристика;

полоса пропускания;

затухание;

помехоустойчивость;

перекрестные наводки на ближнем конце линии;

пропускная способность;

достоверность передачи данных;

удельная стоимость.

В первую очередь разработчика вычислительной сети интересуют пропускная способность и достоверность передачи данных, поскольку эти характеристики прямо влияют на производительность и надежность создаваемой сети. Пропускная способность и достоверность - это характеристики как линии связи, так и способа передачи данных. Поэтому если способ передачи (протокол) уже определен, то известны и эти характеристики.

Однако нельзя говорить о пропускной способности линии связи, до того как для нее определен протокол физического уровня. Именно в таких случаях, когда только предстоит определить, какой из множества существующих протоколов можно использовать на данной линии, очень важными являются остальные характеристики линии, такие как полоса пропускания, перекрестные наводки, помехоустойчивость и другие характеристики.

Для определения характеристик линии связи часто используют анализ ее реакций на некоторые эталонные воздействия. Такой подход позволяет достаточно просто и однотипно определять характеристики линий связи любой природы, не прибегая к сложным теоретическим исследованиям. Чаще всего в качестве эталонных сигналов для исследования реакций линий связи используются синусоидальные сигналы различных частот. Это связано с тем, что сигналы этого типа часто встречаются в технике и с их помощью можно представить любую функцию времени - как непрерывный процесс колебаний звука, так и прямоугольные импульсы, генерируемые компьютером.

Степень искажения синусоидальных сигналов линиями связи оценивается с помощью таких характеристик, как амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание на определенной частоте.

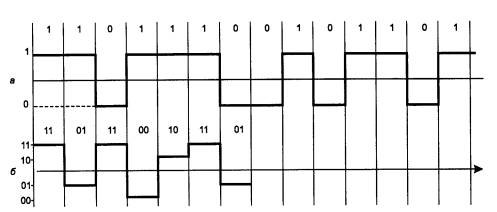

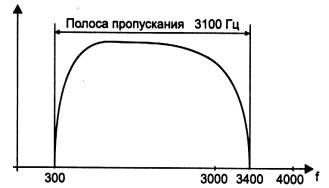

2.6

2.6

Амплитудно-частотная характеристика (рис. 2.6) показывает, как затухает амплитуда синусоиды на выходе линии связи по сравнению с амплитудой на ее входе для всех возможных частот передаваемого сигнала. Вместо амплитуды в этой характеристике часто используют также такой параметр сигнала, как его мощность.

Знание амплитудно-частотной характеристики реальной линии позволяет определить форму выходного сигнала практически для любого входного сигнала. Для этого необходимо найти спектр входного сигнала, преобразовать амплитуду составляющих его гармоник в соответствии с амплитудно-частотной характеристикой, а затем найти форму выходного сигнала, сложив преобразованные гармоники.

Несмотря на полноту информации, предоставляемой амплитудно-частотной характеристикой о линии связи, ее использование осложняется тем обстоятельством, что получить ее весьма трудно. Ведь для этого нужно провести тестирование линии эталонными синусоидами по всему диапазону частот от нуля до некоторого максимального значения, которое может встретиться во входных сигналах. Причем менять частоту входных синусоид нужно с небольшим шагом, а значит, количество экспериментов должно быть очень большим. Поэтому на практике вместо амплитудно-частотной характеристики применяются другие, упрощенные характеристики - полоса пропускания и затухание.

Полоса пропускания (bandwidth) - это непрерывный диапазон частот, для которого отношение амплитуды выходного сигнала к входному превышает некоторый заранее заданный предел, обычно 0,5. То есть полоса пропускания определяет диапазон частот синусоидального сигнала, при которых этот сигнал передается по линии связи без значительных искажений. Знание полосы пропускания позволяет получить с некоторой степенью приближения тот же результат, что и знание амплитудно-частотной характеристики. Ширина полосы пропускания в наибольшей степени влияет на максимально возможную скорость передачи информации по линии связи.

Затухание (attenuation) определяется как относительное уменьшение амплитуды или мощности сигнала при передаче по линии сигнала определенной частоты. Таким образом, затухание представляет собой одну точку из амплитудно-частотной характеристики линии. Часто при эксплуатации линии заранее известна основная частота передаваемого сигнала, то есть та частота, гармоника которой имеет наибольшую амплитуду и мощность. Поэтому достаточно знать затухание на этой частоте, чтобы приблизительно оценить искажения передаваемых по линии сигналов. Более точные оценки возможны при знании затухания на нескольких частотах, соответствующих нескольким основным гармоникам передаваемого сигнала.

Затухание А обычно измеряется в децибелах (дБ, decibel - dB) и вычисляется по следующей формуле:

А = 10 log10 Рвых /Рвх,

где Рвых ~ мощность сигнала на выходе линии, Рвх - мощность сигнала на входе линии.

Так как мощность выходного сигнала кабеля без промежуточных усилителей всегда меньше, чем мощность входного сигнала, затухание кабеля всегда является отрицательной величиной.

Например, кабель на витой паре категории 5 характеризуется затуханием не ниже -23,6 дБ для частоты 100 МГц при длине кабеля 100 м. Частота 100 МГц выбрана потому, что кабель этой категории предназначен для высокоскоростной передачи данных, сигналы которых имеют значимые гармоники с частотой примерно 100 МГц. Кабель категории 3 предназначен для низкоскоростной передачи данных, поэтому для него определяется затухание на частоте 10 МГц (не ниже -11,5 дБ). Часто оперируют с абсолютными значениями затухания, без указания знака.

Абсолютный уровень мощности, например уровень мощности передатчика, также измеряется в децибелах. При этом в качестве базового значения мощности сигнала, относительно которого измеряется текущая мощность, принимается значение в 1 мВт. Таким образом, уровень мощности р вычисляется по следующей формуле:

р = 10 log10 Р/1мВт [дБм],

где Р - мощность сигнала в милливаттах, а дБм (dBm) - это единица измерения уровня мощности (децибел на 1 мВт).

Таким образом, амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание являются универсальными характеристиками, и их знание позволяет сделать вывод о том, как через линию связи будут передаваться сигналы любой формы.

2.7

2.7

Полоса пропускания зависит от типа линии и ее протяженности. На (рис. 2.7) показаны полосы пропускания линий связи различных типов, а также наиболее часто используемые в технике связи частотные диапазоны.

Чем выше частота несущего периодического сигнала, тем больше информации в единицу времени передается по линии и тем выше пропускная способность линии при фиксированном способе физического кодирования. Однако, с другой стороны, с увеличением частоты периодического несущего сигнала увеличивается и ширина спектра этого сигнала, то есть разность между максимальной и минимальной частотами того набора синусоид, которые в сумме дадут выбранную для физического кодирования последовательность сигналов.

Повысить пропускную способность линии можно за счет увеличения мощности передатчика или же уменьшения мощности шума (помех) на линии связи. Обе эти составляющие поддаются изменению с большим трудом. Повышение мощности передатчика ведет к значительному увеличению его габаритов и стоимости. Снижение уровня шума требует применения специальных кабелей с хорошими защитными экранами, что весьма дорого, а также снижения шума в передатчике и промежуточной аппаратуре, чего достичь весьма не просто. К тому же влияние мощностей полезного сигнала и шума на пропускную способность ограничено логарифмической зависимостью, которая растет далеко не так быстро, как прямо-пропорциональная. Так, при достаточно типичном исходном отношении мощности сигнала к мощности шума в 100 раз повышение мощности передатчика в 2 раза даст только 15 % увеличения пропускной способности линии.

Если сигнал имеет 2 различимых состояния, то пропускная способность равна удвоенному значению ширины полосы пропускания линии связи (рис. 2.9, а). Если же передатчик использует более чем 2 устойчивых состояния сигнала для кодирования данных, то пропускная способность линии повышается, так как за один такт работы передатчик передает несколько бит исходных данных, например 2 бита при наличии четырех различимых состояний сигнала (рис. 2.9, б). (рис. 2.9.)

Приведенные соотношения дают предельное значение пропускной способности линии, а степень приближения к этому пределу зависит от конкретных методов физического кодирования, рассматриваемых ниже.

Кабели линий связи, стандарты кабелей. Типы кабельных сетей

Кабель связи — это длинномерное изделие электротехнической промышленности.

Типы кабелей и структурированные кабельные системы

В качестве среды передачи данных используются различные виды кабелей: коаксиальный кабель, кабель на основе экранированной и неэкранированной витой пары и оптоволоконный кабель. Наиболее популярным видом среды передачи данных на небольшие расстояния (до 100 м) становится неэкранированная витая пара, которая включена практически во все современные стандарты и технологии локальных сетей и обеспечивает пропускную способность до 100 Мб/с (на кабелях категории 5). Оптоволоконный кабель широко применяется как для построения локальных связей, так и для образования магистралей глобальных сетей. Оптоволоконный кабель может обеспечить очень высокую пропускную способность канала (до нескольких Гб/с) и передачу на значительные расстояния (до нескольких десятков километров без промежуточного усиления сигнала).

В качестве среды передачи данных в вычислительных сетях используются также электромагнитные волны различных частот – КВ, УКВ, СВЧ. Однако пока в локальных сетях радиосвязь используется только в тех случаях, когда оказывается невозможной прокладка кабеля, например, в зданиях. Это объясняется недостаточной надежностью сетевых технологий, построенных на использовании электромагнитного излучения. Для построения глобальных каналов этот вид среды передачи данных используется шире – на нем построены спутниковые каналы связи и наземные радиорелейные каналы, работающие в зонах прямой видимости в СВЧ диапазонах.

Очень важно правильно построить фундамент сети – кабельную систему. В последнее время в качестве такой надежной основы все чаще используется структурированная кабельная система.

Структурированная кабельная система (Structured Cabling System – SCS) – это набор коммутационных элементов (кабелей, разъемов, коннекторов, кроссовых панелей и шкафов), а также методика их совместного использования, которая позволяет создавать регулярные, легко расширяемые структуры связей в вычислительных сетях.

Преимущества структурированной кабельной системы.

Универсальность. Структурированная кабельная система при продуманной организации может стать единой средой для передачи компьютерных данных в локальной вычислительной сети.

Увеличение срока службы. Срок старения хорошо структурированной кабельной системы может составлять 8-10 лет.

Уменьшение стоимости добавления новых пользователей и изменения их мест размещения. Стоимость кабельной системы в основном определяется не стоимостью кабеля, а стоимостью работ по его прокладке.

Возможность легкого расширения сети. Структурированная кабельная система является модульной, поэтому ее легко наращивать, позволяя легко и ценой малых затрат переходить на более совершенное оборудование, удовлетворяющее растущим требованиям к системам коммуникаций.

Обеспечение более эффективного обслуживания. Структурированная кабельная система облегчает обслуживание и поиск неисправностей.

Надежность. Структурированная кабельная система имеет повышенную надежность, поскольку обычно производство всех ее компонентов и техническое сопровождение осуществляется одной фирмой-производителем.

Кабельные системы

Выделяют два больших класса кабелей: электрические и оптические, которые принципиально различаются по способу передачи по ним сигнала.

Отличительная особенность оптоволоконных систем – высокая стоимость как самого кабеля (по сравнению с медным), так и специализированных установочных элементов (розеток, разъемов, соединителей и т. п.). Правда, главный вклад в стоимость сети вносит цена активного сетевого оборудования для оптоволоконных сетей.

Оптоволоконные сети применяются для горизонтальных высокоскоростных каналов, а также все чаще стали применяться для вертикальных каналов связи (межэтажных соединений).

Оптоволоконные кабели в будущем смогут составить реальную конкуренцию медным высокочастотным, поскольку стоимость производства медных кабелей снижаться не будет, ведь для него нужна очень чистая медь, запасов которой на земле гораздо меньше, чем кварцевого песка, из которого производят оптоволокно.

Основные поставщики оптоволоконного кабеля для России – Mohawk/CDT, Lucent Technologies и AMP.

Типы кабелей

Существует несколько различных типов кабелей, используемых в современных сетях. Ниже приведены наиболее часто используемые типы кабелей. Множество разновидностей медных кабелей составляют класс электрических кабелей, используемых как для прокладки телефонных сетей, так и для инсталляции ЛВС. По внутреннему строению различают кабели на витой паре и коаксиальные кабели.

Кабель типа «витая пара» (twisted pair)

Витой парой называется кабель, в котором изолированная пара проводников скручена с небольшим числом витков на единицу длины. Скручивание проводов уменьшает электрические помехи извне при распространении сигналов по кабелю, а экранированные витые пары еще более увеличивают степень помехозащищенности сигналов.

Кабель типа «витая пара» используется во многих сетевых технологиях, включая Ethernet, ARCNet и IBM Token Ring.

Кабели на витой паре подразделяются на: неэкранированные (UTP – Unshielded Twisted Pair) и экранированные медные кабели. Последние подразделяются на две разновидности: с экранированием каждой пары и общим экраном (STP – Shielded Twisted Pair) и с одним только общим экраном (FTP – Foiled Twisted Pair). Наличие или отсутствие экрана у кабеля вовсе не означает наличия или отсутствия защиты передаваемых данных, а говорит лишь о различных подходах к подавлению помех. Отсутствие экрана делает неэкранированные кабели более гибкими и устойчивыми к изломам. Кроме того, они не требуют дорогостоящего контура заземления для эксплуатации в нормальном режиме, как экранированные. Неэкранированные кабели идеально подходят для прокладки в помещениях внутри офисов, а экранированные лучше использовать для установки в местах с особыми условиями эксплуатации, например, рядом с очень сильными источниками электромагнитных излучений, которых в офисах обычно нет.

Кабели классифицируются по категории, указанным в таблице 6.1. Основанием для отнесения кабеля к одной из категорий служит максимальная частота передаваемого по нему сигнала.

Таблица 6.1

Категория |

Частота передаваемого сигнала, (МГц) |

3 |

16 |

4 |

20 |

5 |

100 |

5+ |

300 |

6 |

200 |

7 |

600 |

Коаксиальные кабели

Коаксиальные кабели используются в радио и телевизионной аппаратуре. Коаксиальные кабели могут передавать данные со скоростью 10 Мбит/с на максимальное расстояние от 185 до 500 метров. Они разделяются на толстые и тонкие в зависимости от толщины. Типы коаксиальных кабелей приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

-

Тип

Название, значение сопротивления

RG-8 и RG-11

Thicknet, 50 Ом

RG-58/U

Thinnet, 50 Ом, сплошной центральный медный проводник

RG-58 А/U

Thinnet, 50 Ом, центральный многожильный проводник

RG-59

Broadband/Cable television (широковещательное и кабельное телевидение), 75 Ом

RG-59 /U

Broadband/Cable television (широковещательное и кабельное телевидение), 50 Ом

RG-62

ARCNet, 93 Ом

Кабель Thinnet, известный как кабель RG-58, является наиболее широко используемым физическим носителем данных. Сети при этом не требуют дополнительного оборудования и являются простыми и недорогими. Хотя тонкий коаксиальный кабель (Thin Ethernet) позволяет передачу на меньшее расстояние, чем толстый, но для соединений с тонким кабелем применяются стандартные байонетные разъемы BNC типа СР-50 и ввиду его небольшой стоимости он становится фактически стандартным для офисных ЛВС. Используется в технологии Ethernet 10Base2, описанной ниже.

Толстый коаксиальный кабель (Thick Ethernet) имеет большую степень помехозащищенности, большую механическую прочность, но требует специального приспособления для прокалывания кабеля, чтобы создать ответвления для подключения к ЛВС. Он более дорогой и менее гибкий, чем тонкий. Используется в технологии Ethernet 10Base5, описанной ниже. Сети ARCNet с посылкой маркера обычно используют кабель RG-62 А/U.

Оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель (Fiber Optic Cable) обеспечивает высокую скорость передачи данных на большом расстоянии. Они также невосприимчивы к интерференции и подслушиванию. В оптоволоконном кабеле для передачи сигналов используется свет. Волокно, применяемое в качестве световода, позволяет передачу сигналов на большие расстояния с огромной скоростью, но оно дорого, и с ним трудно работать.

Для установки разъемов, создания ответвлений, поиска неисправностей в оптоволоконном кабеле необходимы специальные приспособления и высокая квалификация. Оптоволоконный кабель состоит из центральной стеклянной нити толщиной в несколько микрон, покрытой сплошной стеклянной оболочкой. Все это, в свою очередь, спрятано во внешнюю защитную оболочку.

Оптоволоконные линии очень чувствительны к плохим соединениям в разъемах. В качестве источника света в таких кабелях применяются светодиоды (LED - Light Emitting Diode), а информация кодируется путем изменения интенсивности света. На приемном конце кабеля детектор преобразует световые импульсы в электрические сигналы.

Существуют два типа оптоволоконных кабелей – одномодовые и многомодовые. Одномодовые кабели имеют меньший диаметр, большую стоимость и позволяют передачу информации на большие расстояния. Поскольку световые импульсы могут двигаться в одном направлении, системы на базе оптоволоконных кабелей должны иметь входящий кабель и исходящий кабель для каждого сегмента. Оптоволоконный кабель требует специальных коннекторов и высококвалифицированной установки.

Кабельные системы Ethernet

10Base-T, 100Base-TX

Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair – UTP) – это кабель из скрученных пар проводов.

Характеристики кабеля:

диаметр проводников 0.4 – 0.6 мм (22~26 AWG), 4 скрученных пары (8 проводников, из которых для 10Base-T и 100Base-TX используются только 4). Кабель должен иметь категорию 3 или 5 и качество data grade или выше;

максимальная длина сегмента 100 м;

разъемы восьми контактные RJ-45.

Рис. 6.2 восьми контактные RJ-45

В таблице 6.3 приведены сигналы, соответствующие номерам контактов разъема RJ-45.

Таблица 6.3

Тип |

Каскадирование |

Нормальный режим |

|

|||

|

1 |

RD+ (прием) |

TD+ (передача) |

|||

|

2 |

RD- (прием) |

TD- (передача) |

|||

|

3 |

TD+ (передача) |

RD+ (прием) |

|||

|

4 |

Не используется |

Не используется |

|||

|

5 |

Не используется |

Не используется |

|||

|

6 |

TD- (передача) |

RD- (прием) |

|||

|

7 |

Не используется |

Не используется |

|||

|

8 |

Не используется |

Не используется |

|||

10Base2

Тонкий коаксиальный кабель;

Характеристики кабеля: диаметр 0.2 дюйма, RG-58A/U 50 Ом;

Приемлемые разъемы – BNC;

Максимальная длина сегмента – 185 м;

Минимальное расстояние между узлами – 0.5 м;

Максимальное число узлов в сегменте – 30.

10Base5

Толстый коаксиальный кабель;

Волновое сопротивление – 50 Ом;

Максимальная длина сегмента – 500 метров;

Минимальное расстояние между узлами –: 2.5 м;

Максимальное число узлов в сегменте – 100.

Понятие модуляции сигнала виды и методы модуляции. Аналоговая модуляция сигнала, методы модуляции и спектр модулированного сигнала.

При передаче дискретных данных по каналам связи применяются два основных типа физического кодирования - на основе синусоидального несущего сигнала и на основе последовательности прямоугольных импульсов. Первый способ часто называется также модуляцией или аналоговой модуляцией, подчеркивая тот факт, что кодирование осуществляется за счет изменения параметров аналогового сигнала. Второй способ обычно называют цифровым кодированием. Эти способы отличаются шириной спектра результирующего сигнала и сложностью аппаратуры, необходимой для их реализации.

В настоящее время все чаще данные, изначально имеющие аналоговую форму - речь, телевизионное изображение, - передаются по каналам связи в дискретном виде, то есть в виде последовательности единиц и нулей. Процесс представления аналоговой информации в дискретной форме называется дискретной модуляцией. Термины «модуляция» и «кодирование» часто используют как синонимы.

Аналоговая модуляция

Аналоговая модуляция применяется для передачи дискретных данных по каналам с узкой полосой частот, типичным представителем которых является канал тональной частоты, предоставляемый в распоряжение пользователям общественных телефонных сетей. Типичная амплитудно-частотная характеристика канала тональной частоты представлена на (рис. 2.10.) Этот канал передает частоты в диапазоне от 300 до 3400 Гц, таким образом, его полоса пропускания равна 3100 Гц. Строгое ограничение полосы пропускания тонального канала связано с использованием аппаратуры уплотнения и коммутации каналов в телефонных сетях.

2.10

2.10

Устройство, которое выполняет функции модуляции несущей синусоиды на передающей стороне и демодуляции на приемной стороне, носит название модем (модулятор - демодулятор).

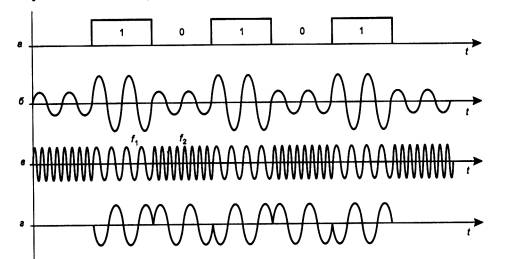

Методы аналоговой модуляции

Аналоговая модуляция является таким способом физического кодирования, при котором информация кодируется изменением амплитуды, частоты или фазы синусоидального сигнала несущей частоты. Основные способы аналоговой модуляции показаны на (рис. 2.11.)

2.11

2.11

На диаграмме (рис. 2.11, а) показана последовательность бит исходной информации, представленная потенциалами высокого уровня для логической единицы и потенциалом нулевого уровня для логического нуля. Такой способ кодирования называется потенциальным кодом, который часто используется при передаче данных между блоками компьютера.

При амплитудной модуляции (рис. 2,11, б) для логической единицы выбирается один уровень амплитуды синусоиды несущей частоты, а для логического нуля - другой. Этот способ редко используется в чистом виде на практике из-за низкой помехоустойчивости, но часто применяется в сочетании с другим видом модуляции - фазовой модуляцией.

При частотной модуляции (рис. 2.11, в) значения 0 и 1 исходных данных передаются синусоидами с различной частотой - f0 и f1. Этот способ модуляции не требует сложных схем в модемах и обычно применяется в низкоскоростных модемах, работающих на скоростях 300 или 1200 бит/с.

При фазовой модуляции (рис. 2.11, г) значениям данных 0 и 1 соответствуют сигналы одинаковой частоты, но с различной фазой, например 0 и 180 градусов или 0,90,180 и 270 градусов.

В скоростных модемах часто используются комбинированные методы модуляции, как правило, амплитудная в сочетании с фазовой.

Спектр модулированного сигнала

Спектр результирующего модулированного сигнала зависит от типа модуляции и скорости модуляции, то есть желаемой скорости передачи бит исходной информации.

Рассмотрим сначала спектр сигнала при потенциальном кодировании. Пусть логическая единица кодируется положительным потенциалом, а логический ноль - отрицательным потенциалом такой же величины. Для упрощения вычислений предположим, что передается информация, состоящая из бесконечной последовательности чередующихся единиц и нулей, как это и показано на рис. 2.11, а. Заметим, что в данном случае величины бод и бит в секунду совпадают.

Для повышения скорости передачи данных используют комбинированные методы модуляции. Наиболее распространенными являются методы квадратурной амплитудной модуляции (Quadrature Amplitude Modulation, QAM). Эти методы основаны на сочетании фазовой модуляции с 8 значениями величин сдвига фазы и амплитудной модуляции с 4 уровнями амплитуды. Однако из возможных 32 комбинаций сигнала используются далеко не все. Например, в кодах Треллиса допустимы всего 6,7 или 8 комбинаций для представления исходных данных, а остальные комбинации являются запрещенными. Такая избыточность кодирования требуется для распознавания модемом ошибочных сигналов, являющихся следствием искажений из-за помех, которые на телефонных каналах, особенно коммутируемых, весьма значительны по амплитуде и продолжительны по времени.

Методы цифрового кодирования и требования к ним. Методы логического кодирования: избыточные коды и скрэмблирование.

Цифровое кодирование

При цифровом кодировании дискретной информации применяют потенциальные и импульсные коды.

В потенциальных кодах для представления логических единиц и нулей используется только значение потенциала сигнала, а его перепады, формирующие законченные импульсы, во внимание не принимаются. Импульсные коды позволяют представить двоичные данные либо импульсами определенной полярности, либо частью импульса - перепадом потенциала определенного направления.

Требования к методам цифрового кодирования

При использовании прямоугольных импульсов для передачи дискретной информации необходимо выбрать такой способ кодирования, который одновременно достигал бы нескольких целей:

имел при одной и той же битовой скорости наименьшую ширину спектра результирующего сигнала;

обеспечивал синхронизацию между передатчиком и приемником;

обладал способностью распознавать ошибки;

обладал низкой стоимостью реализации.

Более узкий спектр сигналов позволяет на одной и той же линии (с одной и той же полосой пропускания) добиваться более высокой скорости передачи данных. Кроме того, часто к спектру сигнала предъявляется требование отсутствия постоянной составляющей, то есть наличия постоянного тока между передатчиком и приемником.

Синхронизация передатчика и приемника нужна для того, чтобы приемник точно знал, в какой момент времени необходимо считывать новую информацию с линии связи. Эта проблема в сетях решается сложнее, чем при обмене данными между близко расположенными устройствами, например между блоками внутри компьютера или же между компьютером и принтером. На небольших расстояниях хорошо работает схема, основанная на отдельной тактирующей линии связи , так что информация снимается с линии данных только в момент прихода тактового импульса. В сетях использование этой схемы вызывает трудности из-за неоднородности характеристик проводников в кабелях. На больших расстояниях неравномерность скорости распространения сигнала может привести к тому, что тактовый импульс придет настолько позже или раньше соответствующего сигнала данных, что бит данных будет пропущен или считан повторно. Другой причиной, по которой в сетях отказываются от использования тактирующих импульсов, является экономия проводников в дорогостоящих кабелях.

Поэтому в сетях применяются так называемые самосинхронизирующиеся коды, сигналы которых несут для передатчика указания о том, в какой момент времени нужно осуществлять распознавание очередного бита (или нескольких бит, если код ориентирован более чем на два состояния сигнала). Любой резкий перепад сигнала - так называемый фронт - может служить хорошим указанием для синхронизации приемника с передатчиком.

При использовании синусоид в качестве несущего сигнала результирующий код обладает свойством самосинхронизации, так как изменение амплитуды несущей частоты дает возможность приемнику определить момент появления входного кода.

Распознавание и коррекцию искаженных данных сложно осуществить средствами физического уровня, поэтому чаще всего эту работу берут на себя протоколы, лежащие выше: канальный, сетевой, транспортный или прикладной. С другой стороны, распознавание ошибок на физическом уровне экономит время, так как приемник не ждет полного помещения кадра в буфер, а отбраковывает его сразу при распознавании ошибочных бит внутри кадра.

Требования, предъявляемые к методам кодирования, являются взаимно противоречивыми, поэтому каждый из рассматриваемых ниже популярных методов цифрового кодирования обладает своими преимуществами и своими недостатками по сравнению с другими.

Потенциальный код без возвращения к нулю

На рис. 2.12, а показан уже упомянутый ранее метод потенциального кодирования, называемый также кодированием без возвращения к нулю (Non Return to Zero, NRZ). Последнее название отражает то обстоятельство, что при передаче последовательности единиц сигнал не возвращается к нулю в течение такта. Метод NRZ прост в реализации, обладает хорошей распознаваемостью ошибок (из-за двух резко отличающихся потенциалов), но не обладает свойством самосинхронизации. При передаче длинной последовательности единиц или нулей сигнал на линии не изменяется, поэтому приемник лишен возможности определять по входному сигналу моменты времени, когда нужно в очередной раз считывать данные. Даже при наличии высокоточного тактового генератора приемник может ошибиться с моментом съема данных, так как частоты двух генераторов никогда не бывают полностью идентичными. Поэтому при высоких скоростях обмена данными и длинных последовательностях единиц или нулей небольшое рассогласование тактовых частот может привести к ошибке в целый такт и, соответственно, считыванию некорректного значения бита.

Другим серьезным недостатком метода NRZ является наличие низкочастотной составляющей, которая приближается к нулю при передаче длинных последовательностей единиц или нулей. Из-за этого многие каналы связи, не обеспечивающие прямого гальванического соединения между приемником и источником, этот вид кодирования не поддерживают. В результате в чистом виде код NRZ в сетях не используется. Тем не менее используются его различные модификации, в которых устраняют как плохую самосинхронизацию кода NRZ, так и наличие постоянной составляющей. Привлекательность кода NRZ, из-за которой имеет смысл заняться его улучшением, состоит в достаточно низкой частоте основной гармоники f0, которая равна N/2 Гц, как это было показано в предыдущем разделе. У других методов кодирования, например манчестерского, основная гармоника имеет более высокую частоту.

Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией

Одной из модификаций метода NRZ является метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией (Bipolar Alternate Mark Inversion, AMI). В этом методе (рис. 2.12, б) используются три уровня потенциала - отрицательный, нулевой и положительный. Для кодирования логического нуля используется нулевой потенциал, а логическая единица кодируется либо положительным потенциалом, либо отрицательным, при этом потенциал каждой новой единицы противоположен потенциалу предыдущей.

Код AMI частично ликвидирует проблемы постоянной составляющей и отсутствия самосинхронизации, присущие коду NRZ. Это происходит при передаче длинных последовательностей единиц. В этих случаях сигнал на линии представляет собой последовательность разнополярных импульсов с тем же спектром, что и у кода NRZ, передающего чередующиеся нули и единицы, то есть без постоянной составляющей и с основной гармоникой N/2 Гц (где N - битовая скорость передачи данных). Длинные же последовательности нулей также опасны для кода AMI, как и для кода NRZ - сигнал вырождается в постоянный потенциал нулевой амплитуды. Поэтому код AMI требует дальнейшего улучшения, хотя задача упрощается - осталось справиться только с последовательностями нулей.

В целом, для различных комбинаций бит на линии использование кода AMI приводит к более узкому спектру сигнала, чем для кода NRZ, а значит, и к более высокой пропускной способности линии. Например, при передаче чередующихся единиц и нулей основная гармоника fo имеет частоту N/4 Гц. Код AMI предоставляет также некоторые возможности по распознаванию ошибочных сигналов. Так, нарушение строгого чередования полярности сигналов говорит о ложном импульсе или исчезновении с линии корректного импульса. Сигнал с некорректной полярностью называется запрещенным сигналом (signal violation).

В коде AMI используются не два, а три уровня сигнала на линии. Дополнительный уровень требует увеличение мощности передатчика примерно на 3 дБ для обеспечения той же достоверности приема бит на линии, что является общим недостатком кодов с несколькими состояниями сигнала по сравнению с кодами, которые различают только два состояния.

Потенциальный код с инверсией при единице

Существует код, похожий на AMI, но только с двумя уровнями сигнала. При передаче нуля он передает потенциал, который был установлен в предыдущем такте (то есть не меняет его), а при передаче единицы потенциал инвертируется на противоположный. Этот код называется потенциальным кодом с инверсией при единице (Non Return to Zero with ones Inverted, NRZI). Этот код удобен в тех случаях, когда использование третьего уровня сигнала весьма нежелательно, например в оптических кабелях, где устойчиво распознаются два состояния сигнала - свет и темнота.

Для улучшения потенциальных кодов, подобных AMI и NRZI, используются два метода. Первый метод основан на добавлении в исходный код избыточных бит, содержащих логические единицы. Очевидно, что в этом случае длинные последовательности нулей прерываются и код становится самосинхронизирующимся для любых передаваемых данных. Исчезает также постоянная составляющая, а значит, еще более сужается спектр сигнала. Но этот метод снижает полезную пропускную способность линии, так как избыточные единицы пользовательской информации не несут. Другой метод основан на предварительном «перемешивании» исходной информации таким образом, чтобы вероятность появления единиц и нулей на линии становилась близкой. Устройства, или блоки, выполняющие такую операцию, называются трамблерами (scramble - свалка, беспорядочная сборка). При скремблировании используется известный алгоритм, поэтому приемник, получив двоичные данные, передает их на дескрэмблер, который восстанавливает исходную последовательность бит. Избыточные биты при этом по линии не передаются. Оба метода относятся к логическому, а не физическому кодированию, так как форму сигналов на линии они не определяют. Более детально они изучаются в следующем разделе.

Биполярный импульсный код

Кроме потенциальных кодов в сетях используются и импульсные коды, когда данные представлены полным импульсом или же его частью - фронтом. Наиболее простым случаем такого подхода является биполярный импульсный код, в котором единица представлена импульсом одной полярности, а ноль - другой (рис. 2.12,в). Каждый импульс длится половину такта. Такой код обладает отличными самосинхронизирующими свойствами, но постоянная составляющая, может присутствовать, например, при передаче длинной последовательности единиц или нулей. Кроме того, спектр у него шире, чем у потенциальных кодов. Так, при передаче всех нулей или единиц частота основной гармоники кода будет равна N Гц, что в два раза выше основной гармоники кода NRZ и в четыре раза выше основной гармоники кода AMI при передаче чередующихся единиц и нулей. Из-за слишком широкого спектра биполярный импульсный код используется редко.(рис 2.12)

Манчестерский код