- •2) Движение электронов в электрическом поле

- •Устройство[править | править исходный текст]

- •Основные параметры

- •Газотроны – это ионные диоды с несамостоятельным дуговым разрядом, который поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии катода.

- •3) Стабилитрон – опорный диод

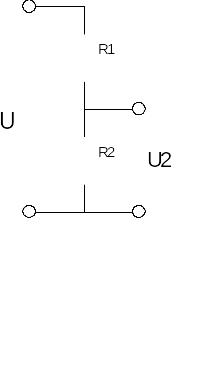

- •21) Принцип включения:

- •22) Три схемы включения б.Т.

- •24) Полевые транзисторы

- •Принцип включения:

- •Основное свойство тиристора:

- •Виды и уго тиристоров (условные графические обозначения)

- •Основное свойство оптрона

- •Виды и уго оптрона

- •Классификация индикаторов:

- •Газоразрядный индикатор

- •По частоте:

- •По усиливаемой величине:

- •Основные параметры усилителей

- •Искажение сигнала при усилении

- •29) Режимы работы усилителей

- •30) Стабилизация режима работы

- •Роль Cэ

- •Расчет Rэ:

- •Расчет Сэ:

уСТРОЙСТВО транзистора: При нагревании до 5000С индий (In) плавится, проникает в германий (Ge) и создает p-области. На рисунке 16 обозначены:

Э – эмиттер;

К – коллектор;

Б – база.

21) Принцип включения:

p-n переход база- эмиттер всегда включается в прямом направлении, база-коллектор в обратном.

Схема включения и работа

Рис.19

цепь б-э разомкнута (Iэ=0) следовательно Iк=Iк0 – очень мал т.к. это ток обратного включения p-n-перехода.

цепь б-э замкнута (Iэ ≠0). Под действием источника Е1 дырки из эмиттера входят в базу и за счет диффузии доходят до коллекторного перехода, где мощное поле источника Е2 втягивает их в коллектор, создавая ток коллектора, поэтому Iэ=Iк+Iб, при чем Iб<<Iк – т.к. база мала по размерам, с малой концентрацией примеси.

Основное свойство Б.Т.

Ток эмиттера IЭ, а значит и Iк и Iб заметно зависит от напряжения Uб-э.

Коэффициент α, связывающий ток эмиттера и ток коллектора (Iк = α Iэ) называется коэффициентом передачи тока эмиттера. Численное значение коэффициента α = 0.9 ÷ 0.999.

Чем больше коэффициент, тем эффективней транзистор передаёт ток. Этот коэффициент мало зависит от напряжения коллектор-база и база-эмиттер. Поэтому в широком диапазоне рабочих напряжений ток коллектора пропорционален току базы, коэффициент пропорциональности равен β = α / (1 − α) =(10 ÷ 1000).

Таким образом, изменяя малый ток базы, можно управлять значительно большим током коллектора.

22) Три схемы включения б.Т.

Входная и выходная цепь имеет 2+2=4 вывода, а контактов у транзистора – 3, следовательно, один вывод при включении будет общим. Существует три схемы включения биполярного транзистора:

схема включения БТ с общей базой (ОБ);

схема включения БТ с общим коллектором (ОК);

схема включения БТ с общим эмиттером (ОЭ).

Для всех схем включения:

Ток, проходящий через источник входного напряжения, называется входным током - Iвх, а ток, проходящий через Rн называется выходным током - Iвых.

Рассмотрим свойства схем включения.

Схема включения БТ с общей базой (ОБ)

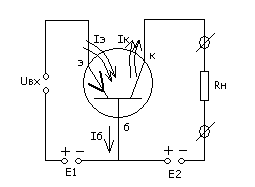

Рисунок 20 – Схема с ОБ и

распределение тока в ней

В схеме с ОБ:

Iвх=Iэ, Iвых=Iк. Iвх ≥ Iвых, следовательно схема с ОБ не усиливает ток;

Uвх≈Е1, Uвых≈Е2, при Е2>>E1, следовательно Uвых>>Uвх. Схема с ОБ заметно усиливает напряжение до 100 раз;

Iвх = Iэ – наибольший ток, следовательно входное сопротивление наименьшее в схеме с ОБ (до 100 Ом для маломощных транзисторов);

Два разных источника напряжения питания;

Хорошие температурные и частотные свойства (fгр – наибольшая).

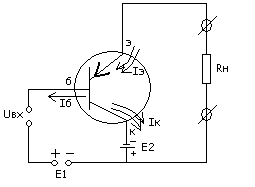

Схема включения БТ с общим коллектором (ОК)

Рисунок 21- Схема с ОК и

распределение тока в ней

Схема с ОК:

Iвх=IБ, Iвых=IЭ. Iвх <<Iвых, следовательно схема с заметно усиливает ток до 100 раз.

Uвых ≤ Uвх т.к. Uвх через открытый p-n-переход Б-Э действует в нагрузке, схема с ОК повторяет напряжение на выходе.

В схеме с ОК Rвх наибольшее (до 10 кОм) т.к. ток входа идет через закрытый p-n переход Б-К.

Схему с ОК называют эмиттерный повторитель, т. к. нагрузка включается к эмиттеру и схема повторяет Uвх на выходе.

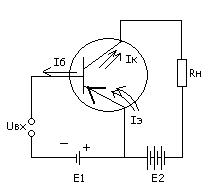

схема включения БТ с общим эмиттером (ОЭ)

+ -

Рис.22

Схема с ОЭ:

Iвх=Iб, Iвых=Iк, следовательно Iвых>>Iвх., значит: схема с ОЭ заметно усиливает ток до 100 раз;

Uвх ≈ Е1, Uвых ≈ Е2, следовательно, при Е2>>E1 → Uвых>>Uвх. Схема с ОЭ заметно усиливает напряжение до 100 раз;

Значит схема с ОЭ больше других усиливает мощность до 10000 раз, поэтому чаще других применяется в усилителях;

Можно обойтись одним источником питания.

Характеристики транзисторов

Характеристика любого прибора показывает связь двух или более параметров.

Для БТ различают два вида характеристик:

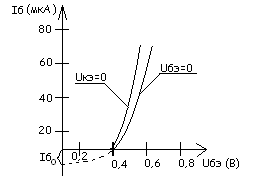

Входная характеристика I1=f (U1), при U2=const,

для схемы с ОЭ:

Iб= f (Uбэ), при Uкэ=const – это зависимость тока базы от Uбэ при Uкэ постоянном.

UКЭ≠0

Рис.23

При Uкэ≠0 в цепи базы проходит дополнительный ток IБ0 за счет Е2, направленный против основного тока базы и уменьшающий его. Поэтому характеристика смещена в право.

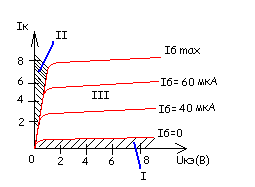

Выходная характеристика.

I2=f (U2), при I1=const

для схемы с ОЭ: Iк=f (Uкэ), при Iб – const

Пример выходной характеристики

Рис.24

Iк почти не зависит от напряжения к-э, т.к. это ток обратного включения p-n перехода. Iк заметно зависит от Iб.

На семействе выходных характеристик можно выделить три области, которые соответствуют определенному состоянию транзистора.

I – область отсечки – оба p-n перехода закрыты.

II – область насыщения – оба p-n перехода открыты.

III – активная область - p-n переход б-э открыт, б-к закрыт.

Параметры транзисторов

Система h параметров

h11=∆U1/∆I1, при U2 – const

h11 – входное сопротивление (Rвх) [Ом], для схемы с ОЭ: h11оэ=∆Uбэ/∆Iб, при Uкэ= const

h12=∆U1/∆U2, I1-const - коэффициент обратной связи по напряжению,

Для схемы с ОЭ: h12оэ=∆Uбэ/∆Uкэ, Iб=const

3) h21=∆I2/∆I1, U2-const - коэффициент передачи тока (для ОБ h21ОБ=α, для ОЭ h21ОЭ = β),

Для схемы с ОЭ: h21оэ=∆IK/∆IБ, UКЭ=const

4) h22=∆I2/∆U2, I1-const - выходная проводимость транзистора, измеряется в [См] (сименс).

Для схемы с ОЭ: h22оэ=∆IK/∆UКЭ, IБ=const

Кроме h-параметров в справочниках указывают предельное, допустимое значение: Uбэмах, Uкэмах, Uкбмах, Iбмах, Iкмах, IЭ max.

Наибольшая мощность рассеивания на коллекторе - Pк мах. – транзистор может рассеивать такую мощность не перегреваясь.

Граничная частота fгр – это частота, при которой h21оэ=1.

Обычно транзисторы используются на частоте 0,1*fгр.

fгр ОБ > fгр ОК > fгр ОЭ

23) Одноперехо́дный транзи́стор (двухбазовый диод, ОПТ) — полупроводниковый прибор с тремя электродами и одним p-n переходом. Однопереходный транзистор принадлежит к семейству полупроводниковых приборов с вольт-амперной характеристикой, имеющей участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

24) Полевые транзисторы

Полевой, униполярный, канальный транзистор – это полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлено движением основных носителей заряда в канале, управляемый электрическим полем затвора.

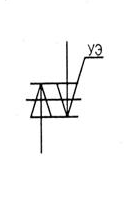

Принцип включения:

И-С включается так, что бы основные носители в канале двигались от И к С; p-n переход З-И всегда включается в обратном направлении.

Работа транзистора

В полевых транзисторах с управляющим переходом (ПТУП) для изменения проводимости канала используется эффект изменения ширины области пространственного заряда (ОПЗ) обратно смещенного перехода при изменении приложенного к нему напряжения затвора. На рисунке 25а показана конструкция n - канального транзистора, в котором для управления используется обратносмещенный p+n переход

Поскольку ОПЗ обладает высоким сопротивлением, то при увеличении ширины ОПЗ сечение канала уменьшается и его сопротивление возрастает. Самое низкое сопротивление канала и, соответственно, самый большой ток через него будет при нулевом напряжении на затворе (Uзи = 0), затем по мере увеличения ширины ОПЗ при возрастании Uзи и, соответственно, уменьшении сечения канала ток будет падать и при некотором напряжении отсечки Uотс канал полностью перекроется и ток через него перестанет возрастать. Соответствующие вольтамперные характеристики ПТУП приведены на рисунке 26.

Основное свойство:

Iст=Iк заметно зависит от Uз-и

Покажем эту зависимость на стоко-затворной характеристике

Виды и УГО

П.Т. с затвором в виде p-n перехода и каналом n-типа

Рис.27

П.Т. с затвором в виде p-n перехода и каналом p-типа

Рис.28

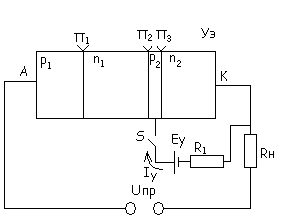

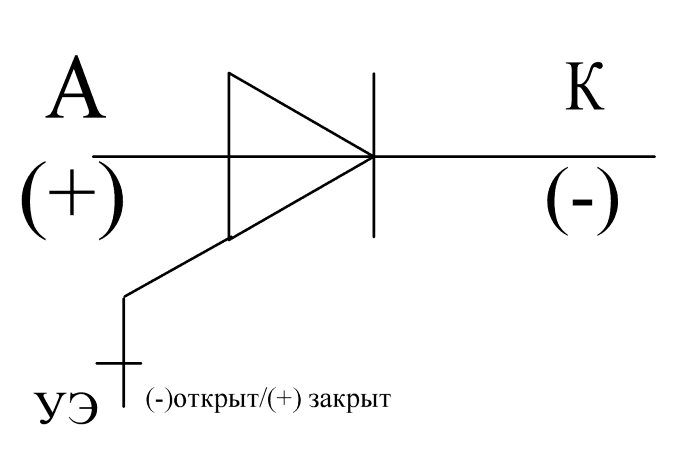

25) Тиристор – полупроводниковый прибор, имеющий три p-n-перехода и три вывода: анод (А), катод (К), управляющий электрод (Уэ).

Анод – это вывод крайней «p1»-области;

*Катод-это вывод крайней «n2»-области;

*Управляющий электрод-это вывод средней области.

+

Рис.40

Уэ

Принцип включения:

На аноде (А) плюс на катоде (К) минус – прямое включение (Uпр.); p-n-переход управляющего электрода (Уэ) включается в прямом направлении.

Работа

а) Ключ S разомкнут, Uпр увеличивается от 0 до Uвкл., при этом p-n-переходы П1, П3 – открытый (прямое включение), П2 – закрытый (обратное включение), поэтому ток нагрузки Iн = Iа (ток анода) очень мал – тиристор закрыт.

б) Ключ S – разомкнут, при Uпр = Uвкл, происходит пробой p-n-перехода П2, Iн определяется Rн – тиристор открывается.

в) Ключ S замкнут, под действием источника Еу электроны из области n2 входят в область p2 и способствуют пробою p-n-перехода П2. В результате тиристор открывается при меньшем напряжении включения.

Чем больше ток управления Iу, тем Uвкл меньше.

Основное свойство тиристора:

Тиристор имеет три устойчивых состояния:

При обратном включении (А «-», К «+») тиристор всегда закрыт;

При прямом включении, если U пр. увеличивается от 0 до U вкл., тиристор закрыт;

При U пр.= U вкл. тиристор открывается.

Тиристор закрывается, если ток анода Iа станет меньше тока удержания (Iа < Iа уд).

Например, тиристор закрывается при Uа = 0.

Тиристоры применяются:

в качестве бесконтактных реле;

в управляемых выпрямителях (регулирует I и U);

в тиристорных приводах управляющих работой электрических двигателей;

в инверторах – преобразователях постоянного тока в переменный ток и наоборот.

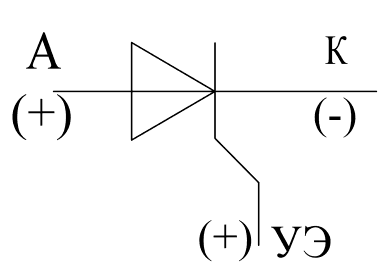

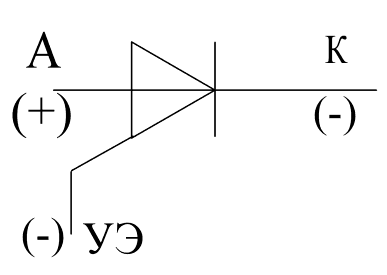

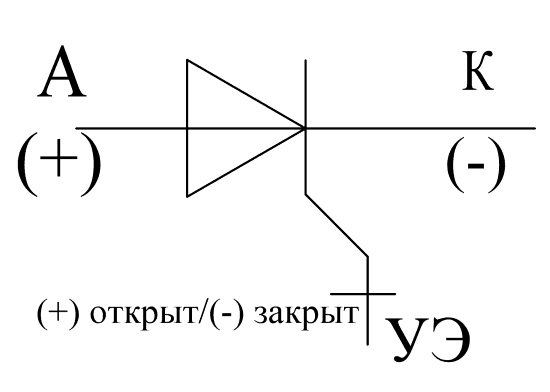

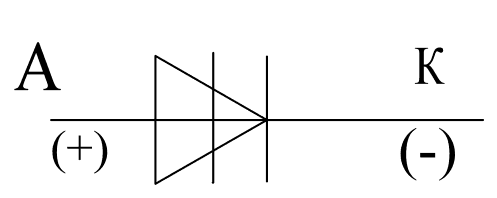

Виды и уго тиристоров (условные графические обозначения)

незапираемый тиристор с управлением по катоду

Рис.41

незапираемый тиристор с управлением по аноду

Рис.42

Запираемый тиристор с управлением по катоду

Рис.43

Запираемый тиристор с управлением по аноду

Рис.44

Тиристор без управляющего электрода - динистор

Рис.45

Симметричный тиристор – симистор

Рис.46

Симистор – проводит одинаково ток и при прямом и при обратном включении, в отличии от тиристора который выпрямляет ток.

Симистор

Симистор - полупроводниковый прибор, который широко используется в системах, питающихся переменным напряжением. Упрощенно он может рассматриваться как управляемый выключатель. В закрытом состоянии он ведет себя как разомкнутый выключатель. Напротив, подача управляющего тока на управляющий электрод симистора ведет к переходу его в проводящее состояние. В это время симистор подобен замкнутому выключателю.

При отсутствии управляющего тока симистор во время любого полупериода переменного напряжения питания неизбежно переходит из состояния проводимости в закрытое состояние.

Кроме работы в релейном режиме в термостате или светочувствительном выключателе, разработаны и широко используются системы регулирования, функционирующие по принципу фазового управления напряжением нагрузки, или, другими словами, плавные

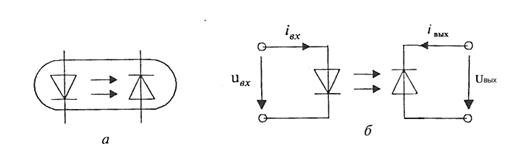

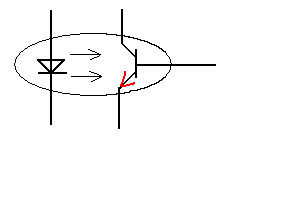

26) Оптрон-это прибор, в котором конструктивно объединены источник и приемник излучения.

Цепь источника излучения называется входной, цепь фотоприемника называется выходной.

Принцип включения: в качестве источника излучения чаще всего ставят светодиод, который включается в прямом направлении. Схема включения фотоприемника зависит от его вида.

Основное свойство оптрона

У оптрона отсутствует электрическая связь между входной и выходной цепью, так же отсутствует обратная связь.

Поэтому оптроны называют приборами гальванической развязкой.

Оптроны применяют для передачи управляющих воздействий из одной цепи в другую, значительно отличающихся по U и по мощности.

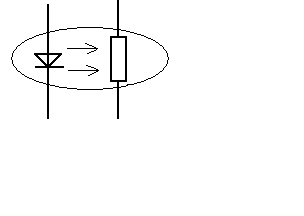

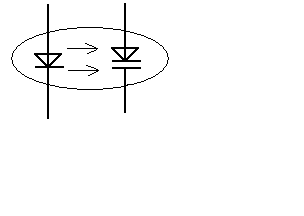

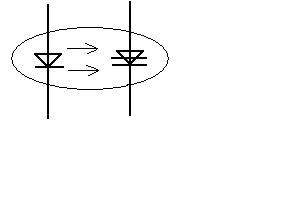

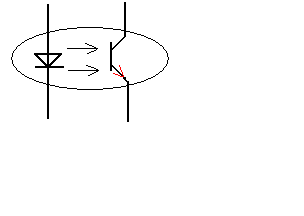

Виды и уго оптрона

Оптроны различаются по фотоприемнику.

Рассмотрим несколько подробнее оптопару светодиод-фотодиод. Условное графическое обозначение диодной оптопары показано на рисунке а:

Излучающий диод (слева) должен быть

включен в прямом направлении, а фотодиод

– в прямом (режим фотогенератора) или

в обратном направлении (режим

фотопреобразователя).

Излучающий диод (слева) должен быть

включен в прямом направлении, а фотодиод

– в прямом (режим фотогенератора) или

в обратном направлении (режим

фотопреобразователя).

Очень широко распространены оптроны, у которых в качестве приемника излучения используются фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и фототиристор.

2) Резисторный оптрон

Рис.48

3) оптрон c фотоварикапом

Рис.49

4) Тиристорный оптрон

Рис.50

5)Оптрон с фототранзистором без вывода базы

Рис.51

5.1) Оптрон с фототранзистором с выводом базы

Рис.52

27) Приборы и устройства индикации:

Большую часть информации об окружающем мире человек получает через органы зрения. Развитию индикаторов уделяется особое внимание.

Индикатор- это прибор преобразующий информацию к виду удобному для зрительного восприятия.

Классификация индикаторов:

Индикаторы различаются по явлению люминесценции в основе работы.

Вакуумные покалываемые индикаторы – свечения тел накалов в вакууме.

Вакуумные накаливаемые индикаторы – явление низковольтной катодно-люминесцентной

Газоразрядные индикаторы – свечение газа при электрическом разряде в нем.

Полупроводниковый индикаторы – излучение при рекомбинации электронов и дырок в полупроводнике.

электролюминесцентные индикаторы – предпробойная электролюминесценция в диэлектрике

Ж.К.И. – оптический эффект в жидком кристалле.

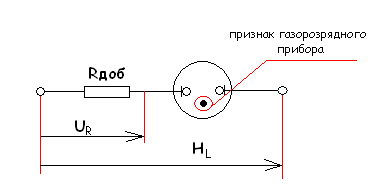

Газоразрядный индикатор

Существует три типа газоразрядных индикаторов:

одиночные газоразрядные индикаторы

цифровые газоразрядные индикаторы

сегментные газоразрядные индикаторы

УГО и схема включения

Рис.53

Роль добавочного резиcтора (Rдоб):

С точки зрения силы тока Rдоб ограничивает ток цепи, чтобы I=U/ Rдоб не превышал допустимого значения для лампы. С точки зрения напряжения Uзажиг>>Uраб, UR=Uзажиг – Uраб , Rдоб= UR/Iном

При подаче напряжения U, пока нет разряда в лампе, все напряжение приложено к лампе, т.к. её сопротивление велико. При возникновении разряда (U загл.) в цепи идет ток и в результате создается падение напряжения.

Ur = I *R добав.

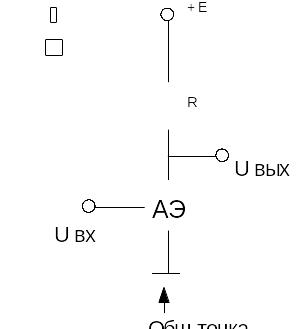

28) Усилитель – это прибор, позволяющий увеличить амплитуду тока, напряжения, мощности, входных электрических колебаний за счет электрической энергии источника питающего усилитель.

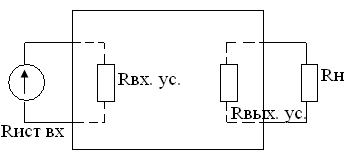

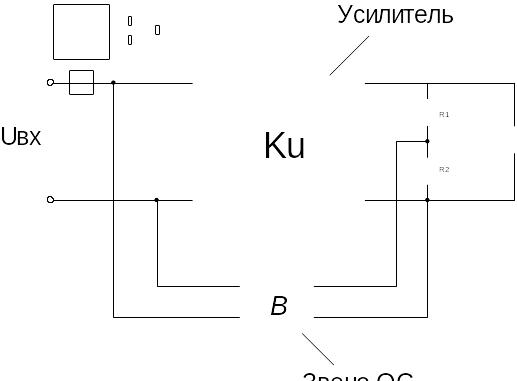

Общая структурная схема усилителя

Рис.1

Общая точка – это проводник в цепи, относительно которого подаются и снимаются Uвх, Uвых, Uпит. и все измеряемые напряжения.

АЭ – активный элемент – элемент, сопротивление которого заметно зависит от входного напряжения.

+Е – это «+» ЭДС источника питания. В этом примере “–“ источника питания обязательно соединен с общей точкой.

Работа схемы

R, АЭ образуют на схеме делитель напряжения.

Рассмотрим делитель напряжения на примере двух резисторов.

I

Рис.2

U2 = I·R2 = (U/(R1+R2)) · R2 =U/(R1/R2+1) (1)

В структурной схеме в соответствии с формулой (1) получаем:

Uвых = (E/(R+RАЭ)) · RАЭ = E/((R/RАЭ)+1) (2),

Следовательно, если E, R = const, то Uвых однозначно зависит от RАЭ, поэтому E, R = const являются условием усиления сигнала без искажения.

Вся электронная аппаратура питается от источников постоянного тока стабилизированного напряжения.

В данной схеме при E, R = const изменение Uвх вызывает изменение RАЭ, соответственно изменяется Uвых.

Если R=0, то Uвых = Е и не зависит от Uвх, т.е. без резистора R не образуется делитель напряжения.

Классификация усилителей:

По частоте:

1.1 Усилители низкой частоты (УНЧ) - усиливают частоты до 100 кГц;

1.2 Усилители высокой частоты (УВЧ) - работают от 100 кГц до 300 МГц;

1.3 Усилители сверхвысоких частот (УСВЧ) - усиливает частоты до 3ГГц.

По усиливаемой величине:

2.1 Усилители тока;

2.2 Усилители напряжения;

2.3 Усилители мощности.

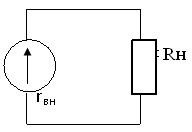

Усилитель

Рис.3

Рассмотрим соотношение сопротивлений источника и нагрузки:

Рис.4

Rн << rвн - условие передачи наибольшего тока в нагрузку;

Rн >> rвн - условие передачи наибольшего напряжения в нагрузку;

Rн = rвн - условие передачи наибольшей мощности в нагрузку.

2.1 Для усилителей тока выполняется:

Rвх.ус << R ист.вх

Rн << Rвых.ус

2.2 Для усилителей напряжения:

Rвх.ус >> R ист.вх

Rн >> Rвых.ус

Для усилителей мощности:

Rвх.ус = R ист.вх

Rн = Rвых.ус

Чаще всего реализуется Rвх.ус >> R ист.вх и Rн = Rвых.ус

Согласование сопротивлений обязательно для усилителя.

3. По числу каскадов:

3.1 Однокаскадные усилители

3.2 Двухкаскадные усилители

3.3 Многокаскадные усилители

Каскад усиления – это часть схемы, которая может усиливать сигнал, не зависимо от других элементов.

По элементам связи между каскадами:

4.1 усилители с резистивно-емкостной связью;

4.2 усилители с трансформаторной связью;

4.3 усилители с непосредственной связью по постоянному току;

4.4 усилители с оптронной связью.

Специальные усилители:

5.1 Широкополосные усилители – имеют достаточно большой интервал усиливаемых частот;

5.2 Узкополосные усилители – имеют узкий диапазон усиливаемых частот;

5.3 Усилители постоянного тока, дифференциальные усилители, операционные усилители.

Основные параметры усилителей

Коэффициент усиления:

Коэффициент усиления по напряжению

KU=Uвых m / Uвх m = Uвых / Uвх , (1)

где Uвых m , Uвх m - амплитудное, Uвых , Uвх - действующее напряжение.

Коэффициент усиления по току

KI=Iвых m / Iвх m = Iвых / Iвх (2)

Коэффициент усиления по мощности

KP = Рвых/Рвх = KU ·KI (3)

Коэффициент усиления напряжения (KU) показывает во сколько раз Uвых больше Uвх.

Кроме относительных единиц измерения полученных по формулам (1,2,3) существуют логарифмические единицы измерения – называемые дециБелы:

KU (дБ) = 20 lg KU

KI (дБ) = 20 lg KI

KP (дБ) = 10 lg KP

Например:

Громкость |

Ku (дБ) |

0 |

1 |

2 |

3 |

10 |

20 |

40 |

60 |

80 |

Напряжение |

Ku |

1 |

1,12 |

1,26 |

1,41 |

3,16 |

10 |

100 |

103 |

104 |

Выражение Ku в дБ связано с тем, что ухо человека реагирует на звуковые колебания в соответствии с логарифмическими законами. Свое название децибел получил в честь Александера Грейама Белла — изобретателя телефона.

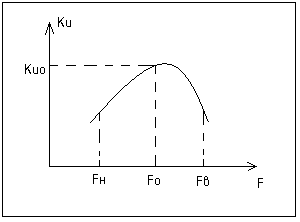

Диапазон усиливаемых частот (полоса пропускания по частоте) – это интервал частот, для которых изменение коэффициента усиления Ku не превышает √2 раз.

Диапазон усиливаемых частот удобно показывать и определять по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ)

АЧХ – это математическое или графическое представление зависимости коэффициента усиления от частоты.

АЧХ → Ku = f (F)

Пример АЧХ усилителя:

Рис.5

√2 раз взят, потому что при изменении тока в телефоне в √2 раз и менее, человеческое ухо не фиксирует изменения громкости.

Искажение сигнала при усилении

Непрямолинейность АЧХ говорит о наличии частотных искажений.

Частотное искажение – это различный коэффициент усиления для разных частот.

Частотные искажения обусловлены реактивными сопротивлениями цепей.

Xс = 1/(2πfC)

XL = 2πfL

Частотные искажения характеризуются коэффициентом частотных искажений:

MF=KU0/KUF,

где KU0 – коэффициент усиления на частоте F0;

KUF - коэффициент усиления на частоте F.

Частотные искажения называются линейными искажениями, поскольку они вызываются линейными элементами L и С. Эти же элементы вызывают фазовые искажения сигнала при усилении.

Фазовые искажения – это различный сдвиг фаз Uвых от Uвх при разных частотах.

Существуют нелинейные искажения, они обусловлены нелинейными элементами цепи (пример – полупроводниковые приборы). Нелинейные элементы вызывают искажения формы сигнала.

Все виды искажений характеризуются своими коэффициентами.

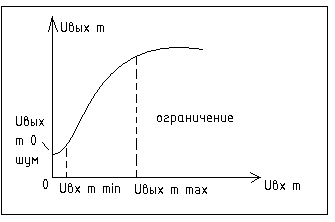

Динамический диапазон входных напряжений удобно определять и показывать на амплитудных характеристиках Uвых m = f (Uвх m) – это зависимость амплитуды выходного напряжения от амплитуды входного.

Пример амплитудной характеристики.

D = Uвх m max / Uвх m min – определение динамического диапазона входных напряжений

Uвх

m

max

Рис.6

КПД усилителя

η = Рвых / Рист,

где Рвых – мощность сигнала на выходе;

Рист – мощность выделяемая источником.

29) Режимы работы усилителей

Режим работы усилителя определяет результат усиления, в частности:

1)характер искажений;

2)КПД усилителя.

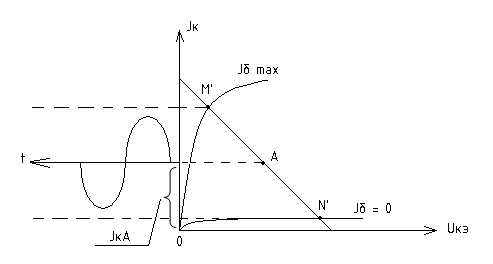

Режим работы определяется положением рабочей точки на разрешенном участке (М’N’) нагрузочной прямой.

Режимы работы обозначаются большими буквами A, B, C, D.

Режим А

Рабочая точка выбирается на середине разрешенного участка нагрузочной прямой M’N’

Рис.13

Из графиков видно что в режиме А Iк есть куда увеличиваться и есть куда убывать, поэтому при подаче входного синусоидального сигнала:

1) искажения будут наименьшие,

2)КПД каскада будет мал, т.к. велика постоянная составляющая IкА.

КПД составляет 30-35 %

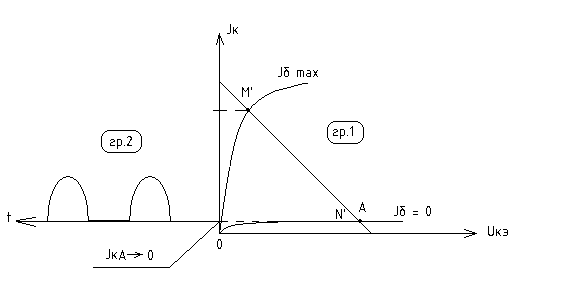

Режим В

Рабочая точка выбирается на границе с областью отсечки.

Рис.14

Из графиков следует что:

В режиме В Iк может только увеличивается, поэтому искажения очень большие – срезается половина периода входного синусоидального сигнала (см.гр.2);

КПД каскада достигает 70-75 % , т.к. IкА → 0.

Режим С

Рабочая точка выбирается в области отсечки.

Для этого от отдельного источника подается UбэA, которое закрывает транзистор. Поэтому при подаче входного синусоидального сигнала большая часть периода отсекается, следовательно:

а) искажения сигнала очень большие;

б) КПД еще выше, достигает 90-95 %.

Такой режим называется пороговым.

Режим D (ключевой режим) транзистор находится в состоянии отсечки или в состоянии насыщения.

См. дисциплину «Импульсная техника».

Рабочая точка (А) – это точка на нагрузочной прямой, соответствующая состоянию покоя схемы.

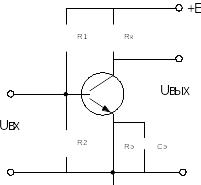

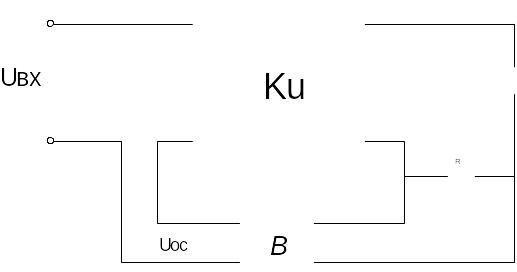

30) Стабилизация режима работы

Необходимость стабилизации режима работы следует из того, что проводимость полупроводника, а значит и токи в транзисторе заметно зависят от температуры, освещенности, давления, соответственно изменяется положение рабочей точки, т. е. режима работы.

Стабилизация режима работы сводится к стабилизации токов транзистора, например тока эмиттера.

Схема усилителя на БТ с эмиттерной температурной стабилизацией –

(схема № 3).

Iд

iэ

IэА

Рис.15

Роль Rэ:

При Uвх = 0 в Rэ проходит IэА (постоянная составляющая тока эмиттера).

Из схемы следует:

Iд·R2 = UбэА + IэA·Rэ при параллельном соединении R2 и Rэ,БЭ

UбэA = Iд·R2 – IэA·Rэ (1)

Пример:

С ростом температуры IэA увеличивается.

Из (1) следует, что UбэA уменьшается – из основного свойства транзистора следует, что Iэ не может расти, значит Rэ исключает любое изменение Iэ.

Роль Cэ

Сэ обеспечивает прохождение iэ (переменная составляющая тока эмиттера) минуя Rэ, если ХСэ << Rэ. ХСэ=1/(2πfCэ) – емкостное сопротивление.

Поэтому iэ (входной сигнал) заметно усиливается.

Расчет Rэ:

Выбираем URэ = (0,1÷0,3)Eк – падение напряжения в Rэ.

Rэ = URэ/IэA = URэ/(IбA+IкA)

Расчет Сэ:

1 / (2π fн Сэ) = Rэ / (3÷5)

Сэ = (3÷5) / ( 2π fн Rэ), где fн – низшая частота сигнала, Гц в нашем примере fн=100Гц;

Rэ, Ом;

Сэ, Ф

Уточненный расчет R1, R2 для схемы №3:

R’1 = (Eк – UбэА – URэ) / (Iд + IбА)

R’2 = (UбэА+ URэ) / Iд

32) МУ применяется, когда один каскад не обеспечивает заданного коэффициента усиления.

Ku = Ku1 · Ku2 ·…· Kun

где Ku – коэффициент усиления всего усилителя;

Ku1- коэффициент усиления 1 каскада… т. д.

Ku(Дб) = Ku1(Дб) +Ku2(Дб) +…+ Kun(Дб)

Элементы связи между каскадами должны обеспечить:

Согласование сопротивлений Rвых1 и Rвх2;

Наименьшее искажение сигнала;

Малую потерю напряжения сигнала.

33) Обратная связь (ОС) – это дополнительная цепь, через которую часть энергии с выхода усилителя поступает на его вход.

Виды ОС:

По элементам образующим ОС:

1.1 Внешняя ОС – создается дополнительными элементами;

1.2 Внутренняя ОС – образуется в элементах (основных)

Например Ск (емкость коллекторного перехода соединяет коллектор с базой)

По виду элементов ОС:

2.1 Пассивная ОС – образуется R, L, C

2.2 Активная ОС – создается или транзисторами или операционными усилителями.

По способу получения напряжения ОС - Uос:

3.1 ОС по напряжению: признак Uос ~ Uвых

β

Рис.22

3.2 ОС по току: признак Uос ~ Iн

β

Рис.23

Правило: если мысленно отключить нагрузку и Uос = 0, то это ОС по току.

По способу подачи Uос на вход:

4.1 Параллельная обратная связь (см.пример 3.1)

4.2 Последовательная ОС (см.пример 3.2)

По соотношению фаз Uос и Uвх:

5.1 Положительная ОС – признак: Uос совпадает по фазе с Uвх и увеличивает его, следовательно, Ku↑.

Виды обратных связей

Явление передачи части энергии усиленных колебаний из выходной цепи усилителя во входную называют обратной связью.

На рис. 2.1 дана упрощенная структурная схема усилителя с обратной связью, где стрелками показано направление передачи энергии. Цепь, по которой осуществляется передача энергии, называется цепью обратной связи. Она обычно выполняется в виде линейного пассивного четырехполюсника, характеризуемого коэффициентом передачи .

Рис. 2.1.

Если колебания от источника входного сигнала складываются с сигналом обратной связи таким образом, что амплитуда колебаний на входе (и соответственно на выходе) усилителя увеличивается, то такая обратная связь называется положительной. Положительная обратная связь позволяет создавать новые классы электронных схем с различными функциональными характеристиками.