- •Виды кооперирования производства:

- •.Классификация оборотных средств

- •Состав и структура оборотных средств

- •Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств

- •Вопрос 23 Государственный земельный кадастр и мониторинг земли

- •24 Вопрос Трудовые ресурсы и их использование

- •25 ВопросПроизводительность труда: понятия, показатели и методика определения

- •26 Вопрос Факторы и пути повышения труда в сельском хозяйстве

- •27 Вопрос Понятие энергитических ресурсов

- •28 Вопрос Энергетика апк

- •30 Вопрос Количественная характеристика топливно-энергетических ресурсов России

30 Вопрос Количественная характеристика топливно-энергетических ресурсов России

Российская Федерация является ведущей энергетической державой мира, которая способна полностью обеспечить свои внутренние потребности и необходимый экспорт как в настоящее время, так и на обозримую перспективу. На территории России, составляющей 10% территории Земли, сосредоточено около 13% мировых разведанных запасов нефти, 45 % запасов природного газа, 23 % разведанных запасов угля (третье место в мире после США и Китая), а также около 14 % запаса урана. Кроме того, экономический потенциал нетрадиционных источников энергии и местных запасов органического топлива (без торфа) оценивается более чем в 1 млрд т у. т.

В настоящее время на долю России приходится приблизительно седьмая часть производства первичных ресурсов в мире. От разумного распоряжения этим природным богатством зависит настоящее и будущее страны. К сожалению, из-за особенностей геологического строения и степени изученности недр России, сырьевые ресурсы для производства топлива и энергии размещены по территории страны неравномерно. Так, примерно 80 % разведанных запасов нефти и газа и около половины запасов угля расположены в Западной Сибири. Другие регионы страны характеризуются меньшей концентрацией запасов топливно-энергетических ресурсов, что предопределяет необходимость транспортировки больших объемов топлива и энергии из Сибири в европейскую часть страны. Наименее изучены и освоены в геолого-промышленном отношении территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, Восточной Сибири и континентального шельфа северных морей. Это обстоятельство создает благоприятные предпосылки для проведения в этих регионах поисково-разведочных работ на углеводородное сырье.

Нефть. Россия по разведанным запасам нефти занимает второе место в мире, а по добыче — третье. В настоящее время в России

открыто более 1800 нефтяных и газонефтяных месторождений с промышленными запасами, из них 10 месторождений расположены на шельфах морей.

Распределение запасов нефти по регионам России неравномерно. Основные запасы нефти промышленных категорий сосредоточены в Западно-Сибирском регионе — 72,3 %. На европейскую часть страны приходится 21 % общих запасов нефти.

Газ. Россия обладает самой мощной сырьевой базой в мире для добычи газа. К настоящему времени в России открыто свыше 750 газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождений. Из 600 трлн м3 потенциальных ресурсов газа в мире на Россию приходится 212 трлн м3 (35 % мировых). Более 75 % всех запасов газа в России сосредоточено в 21 месторождении с единичными запасами не менее 500 млрд м3, на которые приходится около 90 % текущего объема добычи.

Текущие разведанные запасы газа составляют 49,2 трлн м3 (или 20 % мировых), из которых около половины сосредоточены в разрабатываемых месторождениях, около 30 % — в подготовленных к разработке, 20 % — в разведуемых и менее 1 % законсервированы по технико-экономическим соображениям. На территории страны запасы газа распределены также неравномерно, основная их доля (79,9 %) находится в Западной Сибири. В этом регионе добывается 87 % российского газа.

Большая часть газа на внутриреспубликанские нужды поступает из Надым-Пур-Тазовского района Западной Сибири, где открыты такие известные месторождения, как Уренгойское, Ям-бургское, Бованенковское, Медвежье, Заполярное, Харасавейское и др. Не все из известных уникальных месторождений в настоящее время находятся в эксплуатации. Некоторые из самых крупных, например Бованенковское и Харасавейское, расположены в малоосвоенных районах полуострова Ямал, добыча газа на которых только начинается. Другие месторождения, например Штокманов-ское, находятся в прибрежной зоне Баренцева моря или на шельфе острова Сахалин (Лунское и Пильтун-Астохское), т.е. в сложных для освоения районах.

31. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии Основным видом "бесплатной" неиссякаемой энергии по справедливости считается Солнце. Оно ежесекундно излучает энергию в тысячи миллиардов раз большую, чем при ядерном взрыве 1 кг урана (U2351). Электроэнергия от светового потока может производиться двумя путями: путем прямого преобразования в фотоэлектрических установках, либо за счет нагрева теплоносителя, который производит работу в том или ином термодинамическом цикле.

Скорость и направление ветра меняются подчас очень быстро и непредсказуемо, что делает его менее "надежным", чем Солнце. Таким образом, возникают две проблемы, которые необходимо решить в целях полноценного использования энергии ветра. Во-первых, это возможность "ловить" кинетическую энергию ветра с максимальной площади. Во-вторых, еще важнее добиться равномерности, постоянства ветрового потока. Вторая проблема пока решается с трудом. Может быть, одним из решений станет внедрение новой технологии по созданию и использованию искусственных вихревых потоков.

Помимо солнца и ветра можно использовать – волновую энергию и энергию приливов.

32. Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) – нергетический потенциал продукции, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах (установках), который теряется в самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для энергоснабжения. Рациональное их использование является одним их крупнейших резервов экономии топлива, способствующих снижению топливо- и энергоемкости промышленной продукции. Достаточно сказать, что в рамках стран СНГ потенциальные запасы ВЭР оцениваются более чем в 1000 млн. ГДж.

ВЭР могут быть востребованы непосредственно без изменения вида энергоносителя (для удовлетворения потребности в теплоте и топливе) или с изменением вида энергоносителя путем выработки тепла, электроэнергии, холода или механической работы в утилизационных установках.

33. Топливно-энергетический комплекс России — один из межотраслевых народнохозяйственных комплексов, представляющий собой совокупность тесно связанных и взаимозависимых отраслей топливной промышленности и электроэнергетики, действующих как единое целое для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения страны в топливно-энергетических ресурсах. Он является стержнем экономики страны, обеспечивающим жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства и населения, а также интеграцию регионов и стран СНГ. Важнейшая задача энергетической политики — повышение эффективности использования всех видов энергии внутри страны. В этом случае экспорт в основном поддерживался бы не простым увеличением объемов добычи нефти и газа, а за счет энергосбережения внутри страны, огромного потенциала, составляющего примерно 450...500 млн т у.т. В топливно-энергетический комплекс как объект народного хозяйства входят электроэнергетика, топливная промышленность, включающая в себя угольную и торфяную промышленность, а также геологоразведочные работы на нефть, газ, уголь и урановые руды. Электроэнергетика. Производственный потенциал отрасли объединяет тепловые и атомные электростанции, гидроэлектростанции, электрические сети, магистральные тепловые сети, котельные и установки нетрадиционной энергетики. Установленная мощность электростанций в 2000 г. составила 215,3 млн кВт, производство электроэнергии — 860 млрд кВтч, в том числе на ТЭС произведено 583,4 млрд кВт • ч, на ГЭС — 177 млрд кВт ■ ч и на АЭС — 99,3 млрд кВт • ч. В стране создана и продолжает развиваться Единая энергетическая система (ЕЭС), доля которой в общереспубликанской выработке электроэнергии составляет около 90 %. Электростанции России в целом обеспечивают потребность страны в мощности и электроэнергии, а также экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья.

34. Классификация электростанций и их энергетические особенности Бензиновые электростанции вырабатывают достаточно низкую мощность. Для их роботы чаще всего используется бензин АИ92. Их мощность обычно достигает около 20 кВт и никогда не преодолевает это значение. Такие станции используют для электроснабжения маломощного оборудования. Дизельные станции, конечно же, работают исключительно на дизельном топливе. Их мощность в зависимости от модели варьируется от 2 кВт до 3 мВт. Подобная техника является наиболее распространенной для решения актуальных проблем энергоснабжения участков, лишенных электросетей. Также без дизельных электростанций не обходится и строительство. С их помощью электрифицируют небольшие населенные пункты, отдельные дома и т.д.

Газовые электростанции действуют на разного рода газе. Он может быть природным, попутным или промышленным. Кроме того, применяются и пропанобутановые смеси. Подобные станции вырабатывают от 20 кВт до 2 мВт. Эти агрегаты стали популярными только в недавнее время и их технология все еще развивается. Они нашли свое широкое применение в нефтегазовой отрасли для обеспечения электрической энергией различных функциональных объектов. При выборе электростанции важно учитывать функции, которые она должны будет выполнять и мощность, на которую она рассчитана.

Электрические станции называются также центральными станциями, генераторными или силовыми станциями и представляют сложные технические сооружения, предназначаемые для производства или выработки электроэнергии для промышленных целей. Электрические станций являются главными центрами электрических установок, питая их электроэнергией, которая на них добывается и распределяется в системе установки по абонентам для освещения, электродвижения и различных других целей – применения или пользования электроэнергией. Производство, добывание или "выработка" энергии на электростанциях достигается процессом превращения механической энергии двигателей-машин в энергию электрического тока при посредстве электромашин: динамо- или альтернаторов.

35. Обзор отрасли электроэнергетики.Электроэнергетическая отрасль России занимает 4 место в мире по установленной мощности после США, Китая и Японии и является одной из базовых отраслей экономики страны. На сегодняшний день доля электроэнергетики в ВВП России составляет 10-11%, что говорит о высокой электроемкости промышленности. С 1990 г. электроемкость продукции возросла на 27%.

В настоящее время в России функционируют более 700 тепловых и гидроэлектростанций и 9 атомных электростанций. Общая установленная мощность российских электростанций на 1 января 2001 г. составляет 213,9 млн кВт. Общая протяженность линий электропередачи составляет 2665 тыс. км, в т.ч. напряжением более 35 кВ – 645 тыс. км.

Основу российской электроэнергетики составляет РАО «ЕЭС России», которое производит около 70% всей электроэнергии в РФ. Установленная мощность электростанций РАО «ЕЭС России» составляет 155,1 млн кВт (72,5% от общей установленной мощности электростанций России). РАО «ЕЭС России» состоит из шести крупных объединенных энергосистем. Кроме того, существует несколько автономных энергоуправлений, которые не входят в состав «ЕЭС». Независимыми энергосистемами остаются «Татэнерго», частично - «Башкирэнерго» и «Иркутскэнерго».

Основными проблемами энергетического комплекса России являются:

- снижение запасов углеводородного сырья, являющегося основным видом топлива для тепловых электростанций;

- снижение рентабельности АО-энерго вследствие низких тарифов на электроэнергию, не способных компенсировать затраты предприятий на ее производство, и сохраняющихся неплатежей со стороны потребителей;

- низкая инвестиционная активность предприятий электроэнергетики, обусловленная отсутствием средств на ввод новых мощностей.

36. Мировая энергетика и энергетика России. Главной особенностью организации энергетики в ХХ веке стала ее интеграция во все более мощные и протяженные энергетические системы. Быстрое наращивание мощности и территорий действия энергетических систем с объединением их в пределах не только стран, но и целых континентов (Северная Америка, Европа, северная Евразия и др.) вплоть до полной глобализации (как это уже произошло с мировой системой нефтеснабжения) сохранится и в XXI веке как ведущее направление развития мировой энергетики. Оно дополнится процессами межсистемной интеграции (уже активно идет, например, сращивание газовых, электроэнергетических и теплоснабжающих систем), создавая все более емкую и разнообразную технологическую среду для достижения главной цели научно-технического прогресса: удешевления энергии для потребителей при смягчении ресурсных и экологических ограничений на ее использование.

Сама энергетика будет все больше интегрироваться с основными потребителями, постепенно встраиваясь в единые технологические цепочки, сориентированные на производство конечного потребительского продукта. Начало этому процессу положено созданием смешанных (угольно- и энергометаллургических, газохимических и т. п.) компаний. Снова начнут развиваться территориально-производственные комплексы, ядром которых станут энергетические производства, использующие малотранспортабельные, но богатые по запасам местные энергоресурсы - лигниты, гидроресурсы, биомассу и др

37. Энергетический баланс – это опорная категория экономического и энергетического анализа, которая показывает возможности страны по обеспечению внешнего и внутреннего спроса и позволяет выявлять общие тенденции развития в разрезе видов топлива, типа энергетики и секторов использования. Он является одним из основных инструментов, с помощью которого можно проводить общий анализ ресурсной обеспеченности, производства, потребления и внешней торговли энергетическими носителями.

Структура энергетических балансов как по ресурсам, так и по источникам использования достаточно инерционна. Эта инерционность отражает имеющуюся структуру энергопотребляющих и энергопроизводящих активов, а также значительные издержки для субъектов, связанные с изменением существующих схем поведения. Фактический (или прошлый баланс) есть результат накопленных инвестиций во все сферы энергетического хозяйства с учетом ценовых, налоговых и инфраструктурных факторов относительной привлекательности того или иного ресурса для производства и использования энергии.

Энергетический баланс охватывает все элементы энергетического хозяйства от источника получения первичных энергетических ресурсов до полезного использования всех видов энергии потребителями.

Электроэнергетический баланс представляет собой баланс потребности народного хозяйства в электроэнергии и производства ее различными типами электростанций. Баланс электроэнергии неразрывно связан с балансом электрической мощности — балансом максимальной нагрузки потребителей и генерирующих мощностей с учетом рациональной величины резерва.

По периодам времени различают следующие балансы: текущие (плановые и отчетные) — на один год и перспективные — на несколько лет.

Плановый баланс производства и поставок электрической энергии и мощности разрабатывается РАО «ЕЭС России» с участием АО «ЦДУ ЕЭС России» на основании:

- предложений поставщиков ФОРЭМ (ТЭС, ГЭС, АЭС и АО-Энерго) по поставке электрической энергии и мощности и ориентировочных расчетов тарифов на электрическую (тепловую) энергию и мощность;

- предложений покупателей ФОРЭМ по балансу электрической энергии и мощности (для потребителей — субъектов ФОРЭМ предложений по объему покупки электрической энергии и мощности).

При формировании баланса электрической энергии и мощности учитываются:

- потребности отраслей промышленности и населения в электрической энергии и мощности;

- платежеспособность потребителей;

- объемы и структура производства электрической энергии по типам генерирующих источников, электрические мощности электростанций и энергосистем, необходимые для покрытия нагрузок потребителей;

- перетоки электрической энергии и мощности между регионами, странами СНГ, Балтии и Закавказья, а также экспортные (импортные) поставки

38. Приходная и расходная часть баланса мощности Энергетический баланс содержит две части: расходную и приходную. Расходная часть определяет потребность в электроэнергии, теплоте, топливе и других энергоносителях, приходная – отображает уровни добычи и производства топливно-энергетических ресурсов, необходимых для удовлетворения этой потребности. Наиболее полную характеристику энергетического хозяйства дает общий (единый) энергетический баланс, который может быть разделен на частные балансы: топлива, теплоты и электрической энергии.

Баланс мощности строится отдельно для активной и реактивной мощности.

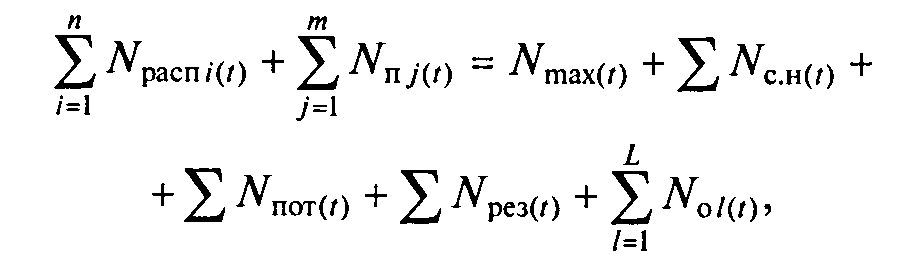

Баланс активной мощности энергообъединения в момент времени t может быть представлен в следующем виде:

где i – порядковый номер электростанции; j – порядковый номер энергообъединения, передающего активную мощность в рассматриваемое; i – порядковый номер энергообъединения, получающего активную мощность от рассматриваемого.

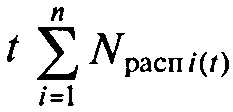

Приходная часть баланса активной мощности включает в себя суммарную располагаемую активную мощность электростанций:

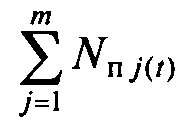

А так же величину активной мощности, получаемой от других:

Расходная

часть баланса активной мощности

складывается из максимальной активной

нагрузки данного![]() ,

потерь в электрических сетях энергообъединея

Nmax(t), расхода активной мощности на

собственные нужды

,

потерь в электрических сетях энергообъединея

Nmax(t), расхода активной мощности на

собственные нужды

![]()

![]() ,

величины активной резервной мощности

,

величины активной резервной мощности

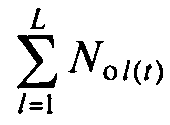

и активной мощности, отдаваемой в другие

энергообъединения.

и активной мощности, отдаваемой в другие

энергообъединения.

39. Показатели суточного графика нагрузки энергосистемы (суточных, годовых).

Для анализа участия генерирующих мощностей в покрытии суточного графика нагрузки энергосистемы в нем различают три части: пиковую, полупиковую и базисную.

Суточный график электрической нагрузки энергосистемы характеризуется минимальной Ртт, средней Рср, максимальной Ртах нагрузками и их соотношениями.

Рассматриваются следующие соотношения: коэффициент заполнения суточного графика

![]()

где Эсут — суточное потребление энергии, млн кВт • ч/сут; Эп — потенциальное потребление энергии; средняя нагрузка

Повышение удельного веса жилищно-коммунальной и сельскохозяйственной нагрузок, сокращение ночных смен приводят к разуплотнению графиков. Повышение удельного веса непрерывных производств, улучшение загрузки оборудования — к уплотнению графиков. Значения показателей графика зависят от структуры промышленности, климата и других факторов.

40. Построение совмещенных графиков электрической нагрузки энергосистемы Существует несколько методов построения суточных графиков нагрузки энергосистемы. Для графиков на ближайший период при незначительном изменении структуры потребления электроэнергии применяют метод аналогий, в котором за основу принимается отчетный график с необходимыми уточнениями. Для построения графиков более далекой перспективы, а также для новых быстро развивающихся энергосистем используются: интегральный, синтезированный методы и метод обобщенных характеристик, который получил наибольшее распространение.

Метод обобщенных характеристик, разработанный в институтах «Энергосетьпроект» и ЭНИН им. Г.М.Кржижановского, использует характеристики для определения числа часов использования максимальной нагрузки энергосистемы в зависимости от района расположения, удельного веса коммунально-бытового электропотребления и числа часов использования максимальной промышленно-транспортной нагрузки энергообеспечения. Это позволяет определить величину максимальной нагрузки энергосистемы для зимнего и летнего характерного дня. По типовым графикам нагрузки энергообъединения и показателям суточной нагрузки рассчитывается график нагрузки энергосистемы для зимних и летних суток.

Годовой график месячных максимумов нагрузок может быть выражен уравнением следующего вида, МВт:

![]()

где αл — соотношение между летним и зимним максимумами электрической нагрузки; / — порядковый номер месяца; P'max12 —суточный максимум нагрузки декабря года, предшествующего рассматриваемому.

![]()

Как правило, σмес = 0,96...0,97; βсут изменяется по месяцам и может быть определен при построении вспомогательного графика

40.Построение совмещенных графиков электрической нагрузки энергосистемы.

. Существует несколько методов построения суточных графиков нагрузки энергосистемы. Для графиков на ближайший период при незначительном изменении структуры потребления электроэнергии применяют метод аналогий, в котором за основу принимается отчетный график с необходимыми уточнениями. Для построения графиков более далекой перспективы, а также для новых быстро развивающихся энергосистем используются: интегральный, синтезированный методы и метод обобщенных характеристик, который получил наибольшее распространение.

Метод обобщенных характеристик, разработанный в институтах «Энергосетьпроект» и ЭНИН им. Г.М.Кржижановского, использует характеристики для определения числа часов использования максимальной нагрузки энергосистемы в зависимости от района расположения, удельного веса коммунально-бытового электропотребления и числа часов использования максимальной промышленно-транспортной нагрузки энергообеспечения. Это позволяет определить величину максимальной нагрузки энергосистемы для зимнего и летнего характерного дня. По типовым графикам нагрузки энергообъединения и показателям суточной нагрузки рассчитывается график нагрузки энергосистемы для зимних и летних суток.

Годовой график месячных максимумов нагрузок может быть выражен уравнением следующего вида, МВт:

где αл — соотношение между летним и зимним максимумами электрической нагрузки; / — порядковый номер месяца; P'max12 —суточный максимум нагрузки декабря года, предшествующего рассматриваемому.

Как правило, σмес = 0,96...0,97; βсут изменяется по месяцам и может быть определен при построении вспомогательного графика.

41. Экономические предпосылки становления и этапы совершенствования сельской электроэнергетической службы.

Электроэнергетический потенциал России был в основном создан в период с 50-х до конца 80-х годов XX века, когда развитие электроэнергетики шло опережающими остальную промышленность темпами. При росте национального дохода за этот период в 6,2 раза производство электроэнергии выросло более, чем в 10 раз.

Размещение электростанций по территории страны отражает размещение производительных сил и населения: более 50% - в европейской части, около 22% - на Урале, около 22% - в Сибири, около 6% - на Дальнем Востоке. В Сибири половину генерирующих мощностей составляют ГЭС, АЭС сосредоточены в Центре, на Северо-западе и Средней Волге, доля ТЭЦ высока в северных и восточных районах. Газ как топливо для электростанций занимает практически монопольное положение в европейской части страны и на Урале (от 65 % на Северо-западе, до 90 % на Средней Волге), уголь - в Сибири (85 %) и на Дальнем Востоке (79 %).

Примерно 40-45% потребленной энергии экспортируется через производство экспортной продукции, что способствует пополнению валютных запасов страны. Существенен и прямой вклад электроэнергетики в бюджетную систему страны через уплату налогов и других платежей.

Таким образом:

• электроэнергетика России является важнейшей инфраструктурной отраслью, призванной обеспечивать экономику и социальную сферу страны электроэнергией и теплом с требуемыми надежностью и качеством;

• структура электроэнергетики имеет существенную специфику в различных регионах страны в зависимости от природно-климатических, экономических и других факторов;

• нормальное функционирование электроэнергетического комплекса в нынешних сложных социально-экономических условиях обеспечивается ЕЭС России как технологически единым комплексом.

Необходимость реформирования электроэнергетической отрасли вначале определялась общими условиями перехода экономики России к рыночному типу функционирования хозяйства. ЕЭС России создавалась десятилетиями в плановой экономической среде, по другим критериям, не присущим рыночной экономике. Отход от директивного управления развитием отрасли объективно требовал изменений в механизме взаимодействия звеньев энергетической системы и смежных отраслей.

Первый этап реформирования - реализация Программы разгосударствления электроэнергетики страны, осуществленной в 1992-1993 годах, - был выполнен с существенными отклонениями, определяемыми как несовершенством нормативной правовой базы, так и субъективными факторами.

В результате электроэнергетика России, за исключением атомной, была приватизирована. В настоящее время государство владеет 52% акций РАО "ЕЭС России". Пакетами акций региональных энергосистем государство не располагает (за исключением "Иркутскэнерго", где государство владеет 40%-ным пакетом акций), поскольку внесло их в уставной капитал РАО "ЕЭС России". При этом 33% голосов по федеральному пакету акций передано субъектам Российской Федерации.

В 1995 г. была предпринята вторая попытка проведения преобразований в отрасли и разработана программа реформирования электроэнергетики, принятая Правительством Российской Федерации. Она предполагала расширение федерального рынка энергии и мощности путем поэтапного вывода на него электростанций России с последующим созданием на их базе нескольких генерирующих компаний. Однако не было выполнено ни одно из трех принятых Правительством Российской Федерации в 1996-1997 годах постановлений по реализации программы.

Острота положения в электроэнергетике потребовала утверждения основных направлений реформирования электроэнергетики Указом Президента Российской Федерации от 28.04.97 г. № 426. Они практически не отличались от программы 1995 г., однако также не были выполнены.

42. Организация современной сельской электроэнергетической службы.

Воспроизводственный процесс современного сельского хозяйства, особенно его животноводческих отраслей, во многом опирается на широкое применение электрической энергии. Еще в 1960-1970 годы отечественная агроэкономика стала объектом крупномасштабных усилий государства, направленных на всестороннюю электрификацию производства и социальной сферы села. Сельские населенные пункты и примыкающие к ним животноводческие фермы, нефтебазы, химсклады и другие объекты были подключены к линиям государственного централизованного электроснабжения. Общее число электродвигателей, используемых в отрасли, превысило 12 млн. ед. Электровооруженность труда в отечественном сельском хозяйстве постепенно стала приближаться к ее уровню в наиболее развитых странах мира, хотя в полной мере отставание в данной сфере, как и в ряде других, преодолеть не удалось и в предреформенные 1980 годы. Отставание сельской электроэнергетики от ее показателей во многих других странах существенно возросло с началом трансформационного кризиса, поразившего агроэкономику России в первой половине 1990 годов. На восстановительном этапе транзитивных процессов, условно начавшемся с 1999 г., деструктивно-разрушительные явления предшествующих лет переходного периода в сельской электроэнергетике преодолеть пока не удалось.

В первом пятилетии нового XXI века продолжались процессы ускоренного износа базовых и самостоятельных малых электростанций, призванных обеспечивать электроснабжение села. В еще большей мере это относилось к линиям электропередач и трансформаторным установкам. Показатели аварийного, а также преднамеренного отключения сельских потребителей от систем электроснабжения, стали резко возрастать. При этом тарифы на отключаемую электроэнергию, в силу монопольного положения РАО ЕЭС на ее рынке, каждый год существенно возрастали, что в еще большей степени усугубляло и без того тяжелое финансовое положение хозяйствующих субъектов агроэкономики. Все это определило пристальное внимание многих отечественных экономистов-аграрников к вопросам, связанным с повышением надежности и бесперебойности электроснабжения села, к изысканиям и реализацией мер по его удешевлению, в том числе путем создания его автономных систем.

43. Основы рыночных экономических взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий с электроэнергетическими организациями.

Организационно-экономический механизм энергосбережения сельскохозяйственных предприятий обусловлен дефицитом энергетических ресурсов и ростом цен на горючесмазочные материалы и топливо. Неэффективное использование технических и энергетических ресурсов становится одним из ключевых фактором снижения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Нерациональное уменьшение потребления энергоресурсов, что приводит к невыполнению отдельных технологических операций, увеличению сроков выполнения механизированных работ и соответственно к снижению урожайности культур и продуктивности скота, а также качества продукции.

Энергоснабжающая организация заинтересована в мощном потребителе с равномерным графиком нагрузки (ГН). Особенно выгодны ей потребители-регуляторы, то есть предприятия, на стадии проектирования которых закладываются возможности регулирования нагрузок в широком диапазоне с помощью соответствующего технологического оборудования, имеющего большую тепловую инерционность.

Договор определяет расчеты за электрическую энергию, подключение потребителями новых субабонентов, разработку технических условий на присоединение новых электроустановок, введение ограничений в потреблении электрической энергии.

Правовые основы договорных взаимоотношений по энергоснабжению, качеству и количеству продаваемой электроэнергии, обязанностям покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования и ответственности энергоснабжающей организации базируются на Гражданском кодексе Российской Федерации.

В условиях рыночной экономики особую важность приобретает дальнейшее совершенствование взаимоотношений между энергоснабжающей организацией и потребителями электрической энергии.

44. Экономическое содержание и источники капитальных вложений в сельскую энергетику.

Необходимым условием для эффективного и устойчивого развития сельской энергетики является наличие достаточных инвестиций. Более того, важнейшей задачей является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сельскую энергетику, повышения уровня инвестирования.

Инвестиции - это долгосрочные вложения денежных средств (капитала) в отрасли экономики с целью получения доходов (прибыли). Они представляют собой расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основных средств, а также на связанные с этим изменения оборотных фондов. Инвестиции вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в результате которой формируется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

Для данной категории вложений характерно следующее: инвестиции необходимы для развития предприятий и отраслей; они предполагают расходование ресурсов, обычно значительных, и получение эффекта; этот эффект носит вероятный, рисковый характер; между расходованием ресурсов и получением эффекта проходит определенное время (как правило, несколько лет - это так называемый временной лаг).

Привлечение инвестиций тормозится следующими обстоятельствами:

- инвесторы не имеют достаточных гарантий по возврату выделяемых ресурсов;

- как правило, объем средств, необходимых для реализации инвестиционных проектов, значительно превышает объем предоставляемого обеспечения (залога), и к тому же ликвидность этого обеспечения крайне низкая;

- высокий уровень риска в сельском хозяйстве при отсутствии в стране развитого страхового рынка;

- отсутствие эффективного финансового менеджмента, что не позволяет инвестору контролировать ход реализации инвестиционных проектов.

В силу названных причин инвестиционная привлекательность агропромышленного производства и в том числе сельской энергетики остается низкой; ее повышение - важная государственная задача.

С развитием рыночных отношений меняются источники и способы финансирования капитальных вложений. В настоящее время инвестиции финансируются за счет:

- собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, сбережения граждан и юридических лиц, страховые возмещения);

- заемных финансовых средств инвесторов (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы);

- привлеченных финансовых средств (средства, получаемые от продажи акций, паевых и иных взносов членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц);

- инвестиционных ассигнований из государственного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных фондов.

Основным источником финансирования капитальных вложений в сельскую энергетику пока остаются собственные средства предприятий – прибыль и амортизационные отчисления.

45. Методология управления инвестиционными процессами

Нормальное развитие предпринимательства невозможно без привлечения средств, которые должны направляться на обновление и расширение производства, внедрение энергосберегающих технологий, компьютеризацию, повышение квалификации персонала и на другие нужды, перечень которых, между прочим, определяется областью экономики, в которой функционирует предприятие, его положением на рынке и даже географическим расположением. Правильное направление инвестиций (а иногда — просто их наличие) позволяют предприятию существенно улучшать конкурентные позиции, повышать конкурентоспособность своей продукции, увеличивать прибыль.

Раскрывая понятие, связанное с процессом инвестирования, нужно особое внимание уделить используемым срокам, предмету (что вкладывать) и объекту (куда вкладывать) вложений, а также обобщающим признакам, в качестве которых чаще всего выступают цель инвестирования, место нахождения объекта вложения и сроки инвестирования.

Инвестиционный процесс можно определить как совокупное движение инвестиций разных форм и уровней. Осуществление инвестиционного процесса в экономике любого типа предполагает наличие ряда условий, основными из которых являются: достаточный для инвестиционной сферы ресурсный потенциал; наличие экономических субъектов, способных обеспечить инвестиционный процесс в необходимых масштабах; механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.

Инвестиционный процесс не может осуществляться без определенных принципов, основными из которых являются следующие: непрерывность; гибкость; альтернативность; инновационность; направленность на рост потенциала системы.

Возрастает интерес к управлению инвестиционной деятельностью. Отсюда наличие многочисленных подходов к определению понятия управления инвестициями. Отсутствие единого подхода к определению свидетельствуют об актуальности исследования данной проблемы и поиска наиболее общего ее решение.

Управление инвестициями представляет собой не автономный процесс, оно является составной частью системы управления экономикой. Государственное и рыночное регулирование инвестиционной деятельности является общественным механизмом, который формирует условия реализации инвестиционной деятельности. Государственная и рыночная составляющие регулирования и сила их влияния на результаты инвестирования определяют возможности эффективной реализации инвестиционной деятельности предприятий.

Государство определяет стратегию поведения инвесторов на рынке инвестиционных товаров, а также структуру инвестиций. Исходя из состояния экономики (уровня инфляции, дефицита бюджетной системы, структуры производства, платежеспособного спроса населения на товары и услуги и других факторов) применяются те или иные концепции регулирования рынка инвестиционных товаров.

46. Основы организации и экономики строительства электрических сетей

При проектировании электрических сетей рассматриваются следующие виды работ: новое строительство, расширение и реконструкция.

Новое строительство включает сооружение новых линий электропередачи и подстанций.

Расширение электросетей, как правило, относится только к подстанциям - это установка второго трансформатора на действующей подстанции с проведением необходимых строительных работ.

Реконструкция действующих сетей подразумевает изменение параметров электросетей, при сохранении частично или полностью строительной части объектов, для повышения пропускной способности сетей, надежности электроснабжения и качества передаваемой электроэнергии. К реконструкции относятся работы по замене проводов воздушных линий, перевод сетей на другое номинальное напряжение, замена трансформаторов, выключателей и др. аппаратуры в связи с изменением мощности или напряжения, установка средств автоматизации в сетях.

Система электроснабжения сельскохозяйственных потребителей проектируется с учетом развития в рассматриваемом районе всех отраслей народного хозяйства, в том числе и несельскохозяйственных.

47. Основные принципы проектирования

Задача проектирования электрических систем и сетей состоит в разработке и технико-экономическом обосновании решений, определяющих их развитие, обеспечивающих при наименьших затратах снабжение потребителей электрической энергией при выполнении технических ограничений по надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.

Проектирование электрических систем и сетей начинается с разработки обосновывающих материалов для определения экономической эффективности и целесообразности проектирования, строительства или реконструкции и расширения электросетевых объектов. Этот комплекс проектных работ включает схемы развития электрических систем и сетей, в него включаются разработки энергетических и электросетевых разделов в составе проектов электростанций, а так же схемы внешнего электроснабжения крупных промышленных предприятий. После утверждения обосновывающих материалов начинается проектирование электросетевых объектов.

Проект развития электрической сети может выполняться в качестве самостоятельной работы или как составная часть схемы развития энергосистемы. При проектировании электрических сетей увязываются решения по развитию сетей различных назначений и напряжений.

48. Состав сметной документации на строительство сельских электросетей.

Проектно-сметная документация разрабатывается на основании задания на проектирование. Задание выдает заказчик проекта и утверждается по объектам электросетевого строительства в установленном порядке.

Заказчик проекта, кроме задания на проектирование, выдает проектной организации утвержденный акт о выборе площадки для строительства; акт оценки технического состояния действующих электрических сетей; технические условия на присоединение к инженерным сетям и коммуникациям; картографические материалы; сведения о существующей застройке, подземных коммуникациях, состояние экологии и т.д.; технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам электроснабжения.

К заданию на проектирование ВЛ 10 кВ дополнительно прилагаются: планы землепользования в зоне трассы линии электропередачи; генеральные планы проектируемых объектов, которые будут присоединены к проектируемым линиям и их нагрузки; акт оценки технического состояния и схемы действующих электрических сетей в зоне проектируемой линии; топографические карты населенных пунктов в зоне прохождения проектируемой линии, а также другие данные для проектирования.

В задание на проектирование линий 0,38 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ включают: основание для проектирования; район строительства; вид строительства; длина линий 0,38 кВ; тип трансформаторных подстанций; стадийность проектирования; срок выполнения проекта; срок начала строительства; наименование проектной и строительной организаций; капитальные вложения. Кроме этого, к заданию на проектирование сетей 0,38 кВ прилагают: технические условия энергосистемы на присоединение к электрическим сетям; акт оценки технического состояния сетей 0,38 кВ; данные о достигнутом уровне электропотребления на жилой дом и др. материалы.

Проектирование объектов строительства проводится на основе схем развития электрических сетей 35...110 кВ и 10 кВ, как правило, в одну стадию, т.е. разрабатывают технорабочий проект – технический проект и рабочая документация на сооружение объекта.

49. Текущие расходы и себестоимость продукции

Вопрос 1. Затраты, необходимые для создания продукции, называются текущими расходами или издержками производства. В том случае, если создание продукции связано с обслуживанием технических устройств, текущие затраты называют эксплуатационными расходами. При этом экономическая сущность всех определений едина – это денежные средства, необходимые для организации производственного процесса и создания продукции, работ или услуг.

Себестоимость продукции непосредственно зависит от текущих расходов предприятия, так как характеризует величину затрат, приходящихся на единицу продукции. Очевидно, что все факторы, влияющие на формирование расходов, оказывают непосредственное влияние и на себестоимость продукции.

Прежде чем приступить к изучению особенностей формирования текущих расходов и себестоимости работ на предприятиях электрических сетей, рассмотрим некоторые общие положения группировки и определения текущих затрат.

Текущие расходы предприятия классифицируются по ряду признаков: по их экономическому содержанию; по отношению к производственному процессу; по отношению к объему производства; по отношению к конкретному виду продукции.

Элементы затрат, как классификационная группа расходов, являются наиболее универсальными. Методы планирования каждого из элементов затрат имеют как общие принципы так и специфические, отражающие особенности того или иного производственного процесса.

50. Себестоимость продукции электроэнергии

Все виды материальных и денежных затрат, кроме капитальных вложений, связанные с производством и сбытом продукции, называются издержками производства. Они составляют себестоимость изготовленной продукции.

Себестоимость продукции - это стоимостная оценка используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. Определяют как себестоимость всей продукции, или издержки, так и себестоимость единицы продукции. Расчет общих производственных издержек включает все производственные затраты, т.е. материальные, затраты по оплате труда, общезаводские, накладные и другие затраты, отнесенные на производство продукции за рассматриваемый период. Себестоимость единицы продукции определяется как отношение всех производственных издержек к количеству произведенной продукции.

Применительно к энергетике себестоимость единицы продукции можно определить по выражениям:

![]()

sт.э – себестоимость единицы тепловой энергии, руб/ГДж;

![]()

sэ.э – себестоимость единицы электрической энергии, руб/(кВт·ч);

где Ит.э – годовые издержки (себестоимость) на производство тепловой энергии, млн руб.; Qг – количество тепла, произведенного за год, ГДж/год; Иэ.э – годовые издержки (себестоимость) на производство электрической энергии, млн руб.; Эг – количество электрической энергии, произведенной за год, кВт·ч.

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, заводская и полная.

Цеховая себестоимость – представляет собой затраты цеха, связанные с производством продукции.

Общепроизводственная (или заводская) – помимо затрат цехов включает общезаводские и общехозяйственные расходы (такие, как расходы на содержание заводоуправления, складов и т.п.).

Полная (или коммерческая) – отражает все затраты на производство и реализацию продукции, складывается из производственной себестоимости и внепроизводственных расходов (расходы на тару, упаковку, транспортировку продукции).

В энергетике отсутствует цеховая себестоимость. Себестоимость продукции учитывается и планируется по экономическим элементам и по калькуляционным статьям (по статьям расходов). Себестоимость продукции, рассчитанная по экономическим элементам, содержит экономически однородные элементы независимо от того, где расходуются средства и на какие цели.

К экономическим элементам относят: материальные затраты за вычетом стоимости возвратных отходов, амортизационные отчисления, расходы на ремонт, заработную плату, затраты на покупную энергию и прочие денежные расходы.

Группировка по экономическим элементам необходима для определения общих потребностей предприятия в материальных и денежных ресурсах, т.е. для составления сметы производства. Для внутрипроизводственного планирования и выявления резервов необходимо знать не только общую сумму затрат, но и величину расходов в зависимости от места их возникновения. Для расчета себестоимости единицы продукции определенного вида и составления калькуляции применяется группировка затрат по калькуляционным статьям, которая учитывает их производственное назначение, фазы производства.

Группировка по калькуляционным статьям учитывает их производственное назначение. Такая группировка используется на действующих предприятиях, отражает состав и структуру затрат.

К калькуляционным статьям относятся:

1) топливо на технологические нужды;

2) вода на технологические нужды;

3) основная заработная плата производственных рабочих;

4) дополнительная заработная плата производственных рабочих (на оплату отпусков, командировок и т.п.);

5) отчисления на социальное страхование с заработной платы производственных рабочих с учетом ЕСН (26 %);

6) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:

а) амортизация оборудования,

б) расходы по текущему техническому обслуживанию.

7) расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы);

8) покупная энергия на технологические нужды;

9) цеховые расходы;

10) общезаводские расходы;

11) коммерческие расходы.

Первые девять пунктов составляют цеховую себестоимость, с первого по десятый пункты – общепроизводственная себестоимость, а с учетом одиннадцатого пункта – полную коммерческую себестоимость.

51. Себестоимость передачи электроэнергии сельским потребителям

Себестоимость продукции на энергетических предприятиях определяется денежным выражением материальных и трудовых затрат на производство, передачу и реализацию электрической энергии за плановый период (месяц, год и т. д.). Себестоимость продукции исчисляется как по экономическим элементам, так и по статьям затрат.

На энергетическом предприятии расчет расходов, связанных с производством и передачей электрической (тепловой) энергии (мощности), производится по следующим составляющим расходов:

- сырье, основные и вспомогательные материалы, используемые при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для обеспечения технологического процесса;

- работы и услуги производственного характера;

- топливо на технологические цели при производстве электрической (тепловой) энергии для тепловых электростанций;

- создание запасов топлива (за исключением ядерного);

- топливо всех видов на иные технологические цели;

- покупная энергия всех видов, в том числе электрическая энергия (мощность);

- расходы на оплату труда персонала;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных фондов;

- прочие расходы.

Методика определения себестоимости по экономическим элементам.

Ежегодные расходы Икэс определяются так:

![]()

где Ит – затраты на топливо; Изп – затраты на заработную плату с учетом отчислений в различные фонды; Иа – затраты на амортизацию; Ир – затраты на текущий и капитальный ремонт; Ипр – прочие расходы.

Полная себестоимость единицы выработанной электроэнергии (Сп) находится следующим образом:

![]()

где Wвыр — объем производства электроэнергии; Ny – установленная мощность электростанций, кВт; Ту – число часов использования установленной мощности в году, ч.

52. Основные пути снижения текущих затрат и себестоимости передачи электроэнергии ПЭС.

Снижение себестоимости является основным источником повышения рентабельности производства. Это особенно важно в условиях регулируемого рынка.

Для снижения себестоимости могут быть проведены следующие мероприятия:

- реконструктивного характера (совершенствование);

- режимного характера (выбор более выгодного состава оборудования, установление более выгодного распределения нагрузки между работающими энергогенерирующими агрегатами);

- энергосберегающего характера, направленные на использование теплоты уходящих газов, отработанного пара и др.;

- направленные на снижение потерь:

а) топлива при хранении и транспортировке,

б) энергетической продукции при передачи ее потребителю и расходуемой на собственные нужды,

в) материалов и масел;

- организационно-технического характера --- механизация и автоматизация производственных процессов и ремонтных работ, укрупнение и объединение мелких административно-управленческих отделов.

В условиях проектирования факторами снижения себестоимости могут быть:

1) повышение единичной мощности энергогенерирующего оборудования и предприятия в целом;

2) применение безотходных производств;

3) применение комбинированных энергетических и энерготехнологических установок;

4) разработка рациональных схем топливо- и энергоснабжения, включая использование возобновляемых энергетических ресурсов;

5) рациональная организация строительства, включающая сокращение сроков строительства, использование местных строительных материалов.

Целесообразность проведения этих мероприятий должна быть установлена на основе технико-экономических расчетов.