- •1. Охрана труда

- •1.1.1. Пожароопасные свойства горючих веществ и материалов, использовавшихся в процессе выполнения квалификационной работы

- •1.1.2. Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

- •Противопожарные мероприятия:

- •1.2. Санитарно-гигиеническая характеристика объекта

- •1.2.1. Токсикологическая характеристика веществ

- •1.2.2. Микроклиматические условия

- •1.2.3. Отопление и вентиляция

- •1.2.4. Освещение

- •Расчет искусственного освещения по методу коэффициента использования светового потока.

- •1.2.5. Шум и вибрация

- •1.3. Электробезопасность

- •1.4. Обеспечение безопасности производственного процесса

- •2. Экологическая безопасность

- •Переработка и обезвреживание отходов.

- •Социо-эколого-экономическая оценка работы.

- •Выводы раздела охраны труда:

1. Охрана труда

Мероприятия по охране труда ставят целью: предупреждение производственного травматизма, предупреждение профессиональных заболеваний, повышение производительности труда.

Успешная работа в химической лаборатории возможна только при условии обеспечения полной безопасности работающих в ней, т.е. при проведении ряда специальных мероприятий по технике безопасности и соблюдении установленных правил работы и инструкций по технике безопасности.

Норма охраны труда предусматривают характеристику сырья, обеспечение безопасности технологического режима, обеспечение электробезопасности, производственной санитарии, пожарной профилактики, вопросы гигиены труда.

Дипломная работа выполнялась в лабораториях ХФП и ПМ имени Б.А. Догадкина в МИТХТ. Основу работы состовляет изучение свойств эластомерных материалов, содержащих регенерат на основе этиленпропиленового каучука. В процессе исследования использовались лабораторные весы, лабораторный резиносмесиитель, лабораторные вальцы, электрический гидравлический вулканизационный пресс, реометр и разрывная машина. В ходе работы были использованы пожароопасные и токсичные вещества; радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излучений не использовались. Для обеспечения безопасности условий труда в данном разделе рассматриваются свойства пожароопасных и токсичных веществ и материалов, меры защиты и средства первой помощи, правила работы на электрооборудовании.

1.1.1. Пожароопасные свойства горючих веществ и материалов, использовавшихся в процессе выполнения квалификационной работы

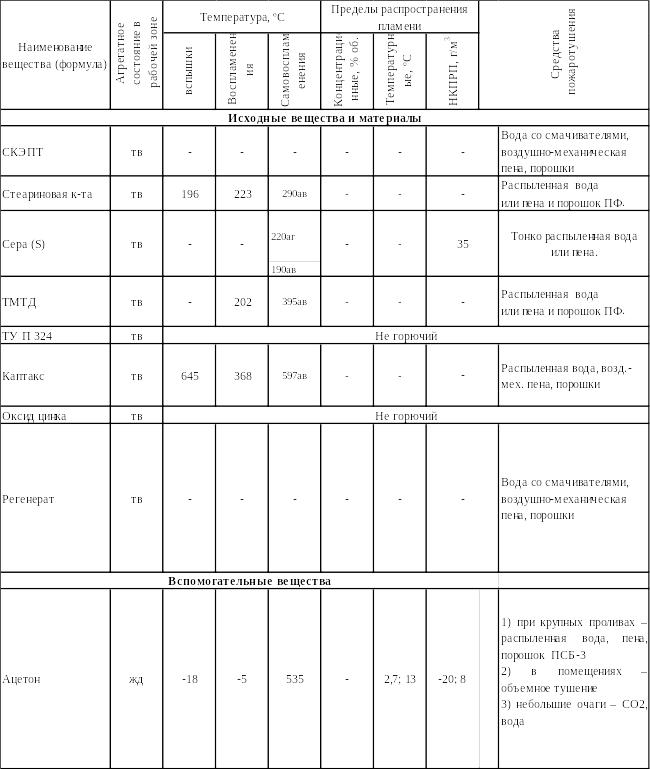

Таблица 1.1. Пожароопасные свойства веществ

Учитывая данные, приведенные в таблице 1.1, можно составить комплекс мероприятий по пожаротушению. В данном случае это воздушно-механическая пена и порошки.

1.1.2. Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Для определения категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности используют Нормы Государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности. НПБ 105-03».

Помещение лаборатории МИТХТ на кафедре ХФПиПМ относится к категории А (взрывопожароопасная), т. к. в нем обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 ºС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паро-, газовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Для отнесения помещения лаборатории к категории А, проведем расчет избыточного давления взрыва. При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвуют наиболее опасные вещества с точки зрения последствий взрыва.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовывать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси определяется, исходя из того, что происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости и все содержимое емкости поступает в помещение.

Расчет показателей производится по наиболее опасному веществу данного производства, которым является ацетон, т.к. он имеет минимальную температуру вспышки.

Избыточное

давление взрыва

(кПа) определяется по формуле:

(кПа) определяется по формуле:

(1.1.1.1)

(1.1.1.1)

где  – максимальное давление взрыва

стехиометрической газовоздушной или

паровоздушной смеси в замкнутом объеме,

кПа; определяемое по справочным данным;

при отсутствии данных допускается

принимать Рmax

= 900 кПа;

– максимальное давление взрыва

стехиометрической газовоздушной или

паровоздушной смеси в замкнутом объеме,

кПа; определяемое по справочным данным;

при отсутствии данных допускается

принимать Рmax

= 900 кПа;

– начальное

давление, соответствующее атмосферному,

кПа; допускается принимать

– начальное

давление, соответствующее атмосферному,

кПа; допускается принимать

;

;

– масса

паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и

горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в

результате расчетной аварии в помещение,

кг; определяется из выражения:

– масса

паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и

горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в

результате расчетной аварии в помещение,

кг; определяется из выражения:

(1.1.1.2)

(1.1.1.2)

где

– интенсивность испарения, кг/с м2;

определяется по справочным и

экспериментальным данным. Для ненагретых

выше температуры окружающей среды ЛВЖ

при отсутствии данных допускается

рассчитывать W по формуле:

– интенсивность испарения, кг/с м2;

определяется по справочным и

экспериментальным данным. Для ненагретых

выше температуры окружающей среды ЛВЖ

при отсутствии данных допускается

рассчитывать W по формуле:

(1.1.1.3)

(1.1.1.3)

где

– коэффициент, принимаемый в зависимости

от скорости и температуры воздушного

потока над поверхностью испарения,

которые определяются в соответствии с

Санитарными нормами и правилами СанПиН

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к

микроклимату производственных помещений»;

при температуре воздуха 20 °С (в данном

случае принято максимальное значение

оптимальной температуры воздуха для

Iб категории работ (в холодный период

года 21 – 23 °С, в теплый – 19 – 24 °С)) и

скорости движения воздуха – 0,2 м/с

коэффициент

– коэффициент, принимаемый в зависимости

от скорости и температуры воздушного

потока над поверхностью испарения,

которые определяются в соответствии с

Санитарными нормами и правилами СанПиН

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к

микроклимату производственных помещений»;

при температуре воздуха 20 °С (в данном

случае принято максимальное значение

оптимальной температуры воздуха для

Iб категории работ (в холодный период

года 21 – 23 °С, в теплый – 19 – 24 °С)) и

скорости движения воздуха – 0,2 м/с

коэффициент

;

;

Рнас

– давление насыщенного пара при расчетной

температуре жидкости

,

кПа; для толуола по справочным данным

Рнас

определяется по формуле:

,

кПа; для толуола по справочным данным

Рнас

определяется по формуле:

(1.1.1.4)

(1.1.1.4)

– расчетная температура, оС; в качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации; если такого значения расчетной температуры по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61°С;

– молярная

масса, кг/кмоль; для ацетона М

= 58,08 кг/кмоль;

– молярная

масса, кг/кмоль; для ацетона М

= 58,08 кг/кмоль;

– площадь

испарения, м2;

при разливе на пол принимается, исходя

из расчета, что 1 л смесей и растворов,

содержащих 70% и менее (по массе)

растворителей, разливается на площади

0,5 м2,

а остальных жидкостей – на 1 м2

пола помещения; принимаем, что разливается

20 л 100%-ного ацетона,

– площадь

испарения, м2;

при разливе на пол принимается, исходя

из расчета, что 1 л смесей и растворов,

содержащих 70% и менее (по массе)

растворителей, разливается на площади

0,5 м2,

а остальных жидкостей – на 1 м2

пола помещения; принимаем, что разливается

20 л 100%-ного ацетона,

;

;

– время

испарения, с; длительность испарения

жидкости принимается равной времени

ее полного испарения, но не более 1 часа;

принимаем Т = 3600 с;

– время

испарения, с; длительность испарения

жидкости принимается равной времени

ее полного испарения, но не более 1 часа;

принимаем Т = 3600 с;

– коэффициент

участия горючего во взрыве; для ЛВЖ и

ГЖ

– коэффициент

участия горючего во взрыве; для ЛВЖ и

ГЖ

;

;

– свободный

объем помещения, м3;

определяется как разность между объемом

помещения и объемом, занимаемым

технологическим оборудованием;

допускается принимать его равным 80%

геометрического объема помещения:

– свободный

объем помещения, м3;

определяется как разность между объемом

помещения и объемом, занимаемым

технологическим оборудованием;

допускается принимать его равным 80%

геометрического объема помещения:

(1.1.1.5)

(1.1.1.5)

– геометрический

объем помещения, м3;

.

.

– плотность

газа или пара при расчетной температуре

,

кг/м3,

вычисляемая по формуле:

– плотность

газа или пара при расчетной температуре

,

кг/м3,

вычисляемая по формуле:

(1.1.1.6)

(1.1.1.6)

где  – мольный объем, м3/кмоль;

– мольный объем, м3/кмоль;

;

;

– стехиометрическая

концентрация паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.),

вычисляемая по формуле:

– стехиометрическая

концентрация паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.),

вычисляемая по формуле:

(1.1.1.7)

(1.1.1.7)

(1.1.1.8)

(1.1.1.8)

где

– стехиометрический коэффициент

кислорода в реакции сгорания;

– стехиометрический коэффициент

кислорода в реакции сгорания;

,

,

,

,

,

,

– число атомов углерода, водорода,

галоидов и кислорода в молекуле горючего;

для ацетона

– число атомов углерода, водорода,

галоидов и кислорода в молекуле горючего;

для ацетона

,

,

,

,

,

,

;

;

– коэффициент,

учитывающий негерметичность помещения

и неадиабатичность процесса горения;

допускается принимать

– коэффициент,

учитывающий негерметичность помещения

и неадиабатичность процесса горения;

допускается принимать

.

.

Подставляя значения, получим:

Столь высокая масса паров свидетельствует о том, что в течение часа вся жидкость испарится, поэтому массу паров можно определить по формуле:

, (1.1.1.9)

, (1.1.1.9)

где

– плотность жидкости, кг/м3;

для ацетона

= 790,8 кг/м3;

– плотность жидкости, кг/м3;

для ацетона

= 790,8 кг/м3;

– объем емкости, м3;

– объем емкости, м3;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Поскольку

и температура вспышки ацетона < 28°С,

то данное помещение по взрывопожарной

и пожарной опасности относится к

категории А.

и температура вспышки ацетона < 28°С,

то данное помещение по взрывопожарной

и пожарной опасности относится к

категории А.