- •11 )Дыхательная система

- •Гортань

- •Функции желудка

- •Тонкая кишка[править | править исходный текст]

- •Толстая кишка[править | править исходный текст]

- •Функции[править | править исходный текст]

- •14) Зрительная сенсорная система

- •16) Органы иммунной системы человека

- •Возрастные изменения кожи

- •20) В первую группу методов исследования анатомии и физиологии человека входят:

- •Ко второй группе исследований анатомии и физиологии относятся:

- •31) Критические периоды онтогенеза

- •Возрастная физиология - это наука, изучающая особенности процесса жизнедеятельности организма на разных этапах онтогенеза.

- •40) Развитие и рост костей

11 )Дыхательная система

Органы дыхания обеспечивают газообмен, насыщая ткани организма человека кислородом и освобождая их от углекислого газа, а также принимают участие в обонянии, голосообразовании, водно-солевом и липидном обмене, вырабатывании некоторых гормонов.

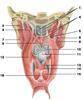

В дыхательном аппарате легкие выполняют газообменную функцию, а полость носа, носоглотка, гортань, трахея и бронхи — воздухопроводящую (рис. 194). Попадая в воздухоносные пути, воздух согревается, очищается и увлажняется. Кроме того, здесь же происходит восприятие температурных, механических и обонятельных раздражений.

Полость носа

Гортань

Трахея и бронхи

Легкие

Полость носа (cavitas nasi) (рис. 194) — начальный отдел дыхательного аппарата. Она включает в себя наружный нос, который также является периферическим отделом обонятельного анализатора, и систему носовых ходов. Носовая полость снабжена входными отверстиями, которые называются ноздрями (nares), и разделяется на две практически симметричные половины перегородкой носа (septum nasi), образованной неправильной прямоугольной формы вертикальной пластиной решетчатой кости и сошником. Подвижная часть перегородки состоит из хрящей носа.

Передневерхняя стенка полости носа образована также хрящами носа и костями черепа. Нижняя стенка, представляющая собой твердое и мягкое нёбо, отделяет ее от полости рта. В заднем отделе полость носа снабжена носоглоточными отверстиями — хоанами (choanae) (рис. 157), которые открываются в носоглотку. Каждая половина полости носа делится на сообщающиеся друг с другом носовые ходы идущими от боковой стенки тремя изогнутыми костными пластинками, которые называются носовыми раковинами. В верхний носовой ход открываются задние пазухи воздухоносной решетчатой кости, у заднего конца верхней носовой раковины — пазуха клиновидной кости, в средний носовой ход — передние и средние пазухи решетчатой кости, лобная пазуха и верхнечелюстная, так называемая гайморова, пазуха.

Слизистая оболочка полости носа плотно сращена с костными стенками и покрыта многорядным призматическим реснитчатым эпителием, в котором содержится большое количество кровяных сосудов, нервов и бокаловидных экзокриноцитов. Особые нервные обонятельные клетки содержатся в слизистой оболочке в области верхней носовой раковины, боковой стенке и прилежащих отделах носовой перегородки.

Гортань

↓

Проходя через носоглоточные отверстия, воздух поступает в верхнюю часть дыхательной трубки, которая называется гортанью (larynx) (рис. 156, 194, 202) и располагается в передней части шеи, под подъязычной костью, на уровне IV—VII шейных позвонков. Гортань спереди частично прикрывается подподъязычными мышцами, с боков и частично спереди к ней прилегает щитовидная железа, а сзади — гортанная часть глотки. Гортань соединяется с подъязычной костью посредством щитоподъязычной перепонки (membrana thyrohyoidea) (рис. 196, 197, 200) и смещается вместе с перепонкой при сокращении над- и подподъязычных мышц.

Все хрящи соединяются друг с другом при помощи суставов и связок гортани. Пространство между хрящами заполнено соединительными мембранами. При движении в суставах изменяется натяжение голосовых связок.

Основу трахеи и главных бронхов составляют дугообразные трахейные хрящи (cartilagines tracheales)(рис. 195, 196, 197, 198, 201), свободные концы которых соединяются пучками гладких мышечных клеток и соединительно-тканной пластинкой, образующей перепончатую заднюю часть стенки трахеи и бронхов — перепончатую стенку (paries membranaceus) (рис. 197, 199). Трахея состоит из 16—20 хрящей, главный левый бронх (bronchus principalis sinister) (рис. 194, 201, 204) — из 9—12 хрящей, а главный правый бронх(bronchus principalis dexter) (рис. 194, 201, 203) — из 6—8. Между собой хрящи соединяются кольцевыми связками трахеи (ligg. anularia trachealia) (рис. 196, 198, 201). Внутренняя поверхность трахеи и бронхов выстлана слизистой оболочкой (tunica mucosa), которая рыхло соединяется с хрящами при помощи подслизистой основы (tela submucosa). Слизистая оболочка трахеи лишена складок и покрыта многорядным призматическим реснитчатым эпителием. В ней содержатся трахейные железы (glandulae tracheales), а в слизистой оболочке бронхов — бронхиальные железы (glandulae bronchiales), располагающиеся преимущественно в подслизистой основе.

Легкие

↓

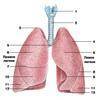

Легкие (pulmones) (рис. 201) представляют собой парный орган, занимающий практически всю полость грудной клетки и являющийся главным органом дыхательной системы. Их размер и форма непостоянны и способны меняться в зависимости от фазы дыхания.

Каждое легкое имеет форму усеченного конуса, закругленная верхушка (apex pulmonis) (рис. 202, 203, 204) которого направлена к надключичной ямке и через верхнее отверстие грудной клетки вдается в область шеи до уровня шейки I ребра, а слегка вогнутое основание (basis pulmonis) (рис. 202) обращено к куполу диафрагмы. Наружная выпуклая поверхность легких прилегает к ребрам, с внутренней стороны в них входят главные бронхи, легочная артерия, легочные вены и нервы, которые образуют корень легких (radix pulmonis). Правое легкое более широкое и короткое. В нижнепереднем крае левого легкого располагается углубление, к которому прилегает сердце. Оно называется сердечной вырезкой левого легкого (incisura cardiaca pulmonis sinistri) (рис. 202, 204). Кроме того, здесь содержится много лимфатических узлов. На вогнутой поверхности легких располагается углубление, которое называется воротами легких (hilus pulmonum). В этом месте в легкие входят легочная и бронхиальные артерии, бронхи и нервы и выходят легочные и бронхиальные вены, а также лимфатические сосуды.

Легкие состоят из долей легких (lobi pulmones). Глубокими бороздами, каждая из которых называется косой щелью (fissura obliqua) (рис. 202, 203, 204), правое легкое делится на три доли. Среди них различают верхнюю долю (lobus superior) (рис. 194, 202, 203, 204), среднюю долю (lobus medius) (рис. 194,202, 203) и нижнюю долю (lobus inferior) (рис. 194, 202, 204), а левое — на две: верхнюю и нижнюю. Верхняя междолевая борозда правого легкого называется горизонтальной щелью (fissura horizontalis)(рис. 202). Легкие делятся на реберную поверхность (facies costalis) (рис. 202, 203, 204), диафрагмальную поверхность (facies diaphragmatica) (рис. 202, 203, 204) и медиальную поверхность (facies medialis), в которой выделяют позвоночную часть (pars vertebralis) (рис. 203), средостенную, или медиастинальную, часть (pars mediastinalis) (рис. 203, 204) и сердечное вдавливание (impressio cardica) (рис. 203, 204).

Своеобразную скелетную основу органа составляют главные бронхи, которые вплетаются в легкие, образуя бронхиальное дерево (arbor bronchialis), при этом правый бронх образует три ветви, а левый — две. Ветви, в свою очередь, делятся на бронхи 3—5-го порядка, так называемые субсегментарные, или средние, бронхи, а те — на мелкие бронхи, хрящевые кольца в стенках которых уменьшаются и превращаются в небольшие бляшки. Самые маленькие из них (1—2 мм в диаметре) называютсябронхиолами (bronchioli) (рис. 205), они совсем не содержат желез и хрящей, разветвляются на 12—18 пограничных, или концевых, бронхиол (bronchioli terminales), а те — на дыхательные, или респираторные, бронхиолы (bronchioli respiratorii) (рис. 205). Ветви бронхов поставляют воздух долям легких, в которые вплетаются, осуществляя тем самым газообмен между тканями и кровью. Дыхательные бронхиолы поставляют воздух небольшим участкам легкого, которые называются ацинусами (acini) и представляют собой основную структурно-функциональную единицу респираторного отдела. В пределах ацинуса дыхательные бронхиолы ветвятся, расширяются и образуют альвеолярные ходы (ductuli alveolares)(рис. 205), каждый из которых заканчивается двумя альвеолярными мешочками. На стенках альвеолярных ходов и мешочков располагаются пузырьки, или альвеолы, легких (alveoli pulmonis) (рис. 205). У взрослого человека их количество достигает 400 млн. В одном ацинусе содержится примерно 15—20 альвеол. Стенки альвеол выстилает однослойный плоский эпителий, под которым в соединительно-тканных перегородках находятся кровеносные капилляры, представляющие собой аэрогематический барьер (между кровью и воздухом), но не препятствующие газообмену и выделению паров.

Легкие также подразделяются на бронхолегочные сегменты (segmenta bronchopulmonalia): правое — на 11, а левое — на 10 (рис. 206А-Г, 206Д-Ж). Это участки легочной доли, которые вентилируются только одним бронхом 3-го порядка и кровоснабжаются одной артерией. Вены обычно бывают общие для двух соседних сегментов. Сегменты отделяются друг от друга соединительно-тканными перегородками и имеют форму неправильных конусов или пирамид. Вершина сегментов обращена к воротам, а основание — к наружной поверхности легких.

Снаружи каждое легкое окружено плеврой (pleura) (рис. 205), или плевральным мешком, представляющей собой тонкую, блестящую, гладкую, увлажненную серозную оболочку (tunica serosa). Выделяют пристеночную, или париетальную, плевру (pleura parietalis), выстилающую внутреннюю поверхность стенок грудной клетки, и легочную (pleura pulmonalis), плотно сращенную с тканью легкого, которая также называется висцеральной. Между этими плеврами образуется щель, называемая полостью плевры (cavum pleurae) и заполненная плевральной жидкостью (liquor pleurae), которая облегчает дыхательные движения легких.

Между плевральными мешками образуется пространство, которое спереди ограничивается грудиной и реберными хрящами, сзади — позвоночным столбом, а снизу — сухожильной частью диафрагмы. Это пространство называется средостением (mediastinum) и условно делится на переднее и заднее средостение. В переднем располагаются сердце с околосердечной сумкой, крупные сосуды сердца, диафрагмальные сосуды и нервы, а также вилочковая железа. В заднем залегают трахея, грудная часть аорты, пищевод, грудной лимфатический проток, непарная и полунепарная вены, симпатические нервные стволы и блуждающие нервы.

12) Желу́док (лат. ventriculus, греч. gaster) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, лежит между пищеводом идвенадцатиперстной кишкой.

Объём пустого желудка составляет около 500 мл. После принятия пищи он обычно растягивается до одного литра, но может увеличиться и до четырёх.

Размеры желудка варьируются в зависимости от типа телосложения и степени наполнения. Умеренно наполненный желудок имеет длину 24-26 см, наибольшее расстояние между большой и малой кривизной не превышает 10-12 см, а передняя и задняя поверхности отделены друг от друга примерно на 8-9 см. У пустого желудка длина 18-20 см, а расстояние между большой и малой кривизной 7-8 см, задняя и передняя стенки соприкасаются.