- •Раздел 1. Общие принципы построения эвм

- •Тема 1.1 История и тенденции развития вычислительной техники. Поколения эвм

- •Тема 1.2. Основные характеристики и классификация эвм

- •Тема 1.3. Архитектура эвм

- •Тема 1.4. Структурные схемы и взаимодействие устройств эвм

- •Тема 1.5. Структурная схема и устройства пк

- •Тема 1.6. Микросхемы системной логики Chipset

- •Тема 1.7. Представление информации в компьютере, единицы измерения информации

- •Раздел 2. Программное обеспечение эвм

- •Тема 2.1. Структура программного обеспечения пк

- •Тема 2.2. Операционные системы

- •Тема 2.3. Файл и файловая система

- •Тема 2.4. Функции и характеристики сетевых ос

- •Тема 2.5. Эволюция режимов работы эвм

- •Раздел 3. Структура базового микропроцессора эвм

- •Тема 3.1. Классификация микропроцессоров

- •1. По числу бис:

- •2. По назначению:

- •3. По виду обрабатываемых сигналов:

- •4. По количеству выполняемых программ:

- •5. По характеру временной организации работы:

- •6. По объему набора инструкций:

- •Тема 3.2. Основные характеристики микропроцессоров

- •1.Разрядность регистров микропроцессора;

- •2.Разрядность шины данных;

- •Тема 3.3. Архитектура микропроцессора

- •Тема 3.4. Структура базового микропроцессора

- •Тема 3.5. Блок внутренних регистров базового микропроцессора

- •Тема 3.6. Сегментные регистры, регистр указателя команд и регистры флагов

- •Тема 3.7. Назначение и классификация уу

- •Тема 3.8. Назначение и классификация алу

- •1. По способу представления чисел:

- •2. По способу действия над операндами:

- •3. По выполняемым функциям алу подразделяются на:

- •4. По структурной организации алу подразделяются на устройства, имеющие:

- •Тема 3.9. Исполнение программного кода

- •Тема 3.10. Сегментная структура программ

- •Раздел 4. Основы программирования на ассемблере

- •Тема 4.1. Этапы создания программы на ассемблере

- •Тема 4.2. Формат команд и их классификация

- •Тема 4.3. Классификация операндов

- •Тема 4.4. Виды команд ассемблера

- •Раздел 5. Защищенный режим работы микропроцессора

- •Тема 5.1. Режимы работы микропроцессора

- •Тема 5.2. Адресация памяти в защищенном режиме

- •Тема 5.3. Дескрипторы и таблицы

- •Тема 5.5. Архитектурные особенности современных микропроцессоров

- •Тема 5.4. Суперскалярная архитектура

- •Принципы построения устройств внутренней памяти

- •4.1. Структура памяти эвм

- •3.2 Представление данных в памяти

- •3.3 Типы данных

- •Тема 6.2. Режимы адресации данных памяти

- •8.1. Общие принципы организации вв

- •10.1. Локальная системная шина

- •10.2. Шина расширения

- •11.1. Способы организации доступа к системной магистрали

- •11.2. Возможные структуры систем пдп

- •6.1. Характеристики систем прерывания

- •6.2. Возможные структуры систем прерывания

- •6.3. Организация перехода к прерывающей программе

10.1. Локальная системная шина

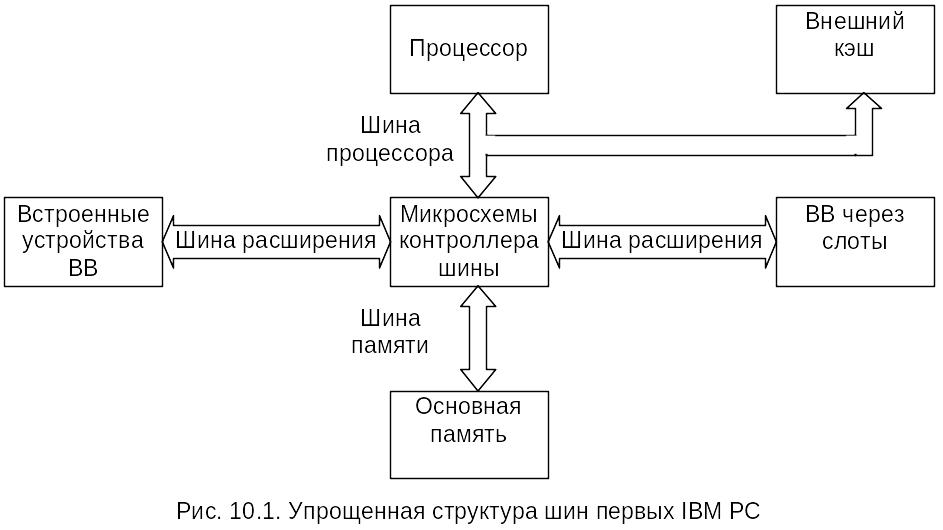

Быстродействие ШР первых IBM PC (8 МГц) вполне соответствовало быстродействию процессора I8088, на базе которого они были построены. Между тем для оптимизации процесса обмена между ОП и МП разработчики пошли на усложнение структуры РС и ввели две добавочные шины – шину процессора и шину памяти. Таким образом, обмен внутри ядра ЭВМ (т.е. между ОП и МП) осуществлялся не по ШР, а по автономной магистрали, состоящей из двух шин, которую некоторые авторы называют локальной системной шиной. Этот термин будет использоваться при дальнейшем изложении материала. Взаимодействие шины процессора и шины памяти, а также их взаимодействие с ШР осуществлялось через набор специализированных микросхем (чипсет), которые условно можно назвать контроллером шины. Очень упрощенная структура шин первых IBM PC приведена на рис. 10.1.

Шина процессора является самой быстродействующей и предназначается для передачи данных, команд, адресов и сигналов управления между МП и контроллером шины, который связывает ее с ОП и ШР. Шина процессора первых IBM PC работала на той же тактовой частоте, что и процессор, поэтому слово данных или адрес могли быть переданы по ней в течение одного – двух периодов тактовой частоты процессора (в современных РС тактовая частота шины процессора всегда ниже тактовой частоты процессора). К этой же шине подключался внешний кэш, что позволяло вести обмен процессор – кэш с максимальной скоростью. Число физических цепей в шине процессора существенно различно для различных поколений процессоров. Так, в компьютере с процессором I80286 шина процессора имела 24 линии адреса, 16 линий данных и 12 линий сигналов управления, а в компьютере с процессором Pentium было уже 32 линии адреса, 64 линии данных и почти в три раза больше сигналов линий управления.

Скорость передачи данных по шине процессора (как и по любой другой шине) определяется произведением разрядности шины на тактовую частоту шины, деленному на число тактов, необходимое для передачи одного бита. Так, для первых моделей процессора Pentium с тактовой частотой 66 МГц, совпадающей с тактовой частотой шины процессора, максимальная скорость передачи данных составляет

66 МГц 64 бита = 4224 Мбит/с 4224 Мбит/с : 8 = 528 Мбайт/с.

При этом предполагается, что передача машинного слова происходит за один период тактовой частоты шины. Эта скорость передачи данных называется пропускной способностью шины и является максимальной. Она всегда выше средней рабочей производительности шины примерно на 25%. Таким образом, для рассмотренного примера средняя рабочая производительность шины будет составлять около 400 Мбайт/с.

Шина памяти предназначена для передачи информации между ОП и МП, а также ОП и ПУ в режиме ПДП. Информация по шине памяти передается с существенно меньшей скоростью, чем по шине процессора. Это связано с тем, что шина памяти содержит меньше линий данных. Их число определяется шириной выборки. Кроме того, как уже отмечалось, быстродействие микросхем памяти всегда отстает от быстродействия процессора, поэтому процесс передачи информации по шинам памяти и процессора (т.е. по локальной системной шине) требует обязательной синхронизации, которая осуществляется контроллером шины. Уже в первых моделях IBM PC ОП выполнялась в виде отдельных модулей (SIMM), которые размещались в специальных слотах, расположенных на шине памяти, аналогично слотам на ШР. Этот принцип сохранен и в современных PC, хотя сами слоты и модули памяти (DIMM) несколько видоизменились.