- •Тема 3. Планирование как функция менеджмента

- •1. Сущность и этапы планирования

- •2. Принципы планирования

- •3. Типы планов

- •4. Методы разработки планов

- •1. Прогнозирование

- •2. Бюджетный метод разработки планов

- •3. Балансовый метод

- •4. Нормативный метод планирования

- •5. Графические методы планирования

- •6. Экономико-математические методы планирования

- •5. Основы эффективности и результативности планирования

Тема 3. Планирование как функция менеджмента

1. Сущность и этапы планирования

Многообразие целей организации приводит к необходимости разработки системы взаимосвязанных планов работы, направленных на их достижение.

Планирование на предприятии представляет собой процесс составления на основе стратегии развития сбалансированной по срокам, исполнителям и ресурсам программы деятельности и развития предприятия и всех его подразделений, включающий научное обоснование путей и способов достижения наилучших конечных результатов.

Планирование – это один из экономических методов управления, выступающий как основное средство использования экономических законов в процессе хозяйствования.

Назначение планирования как функции управления состоит в стремлении заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционирования и развития организации, а также предотвратить ошибочные действия, которые могут привести к снижению эффективности деятельности фирмы. Противоположностью планирования является импровизация.

Планирование служит для подготовки принятия решений. Оно определяет цели, задачи деятельности, а также способы и средства их достижения.

Планирование – это начальный этап управления, однако оно представляет собой не единственный акт, а процесс, продолжающийся до завершения планируемого комплекса операций, и заканчивается перед началом действий по реализации плана.

Планирование всегда ориентируется на данные прошлого, но стремится определить и контролировать развитие предприятия в перспективе. Поэтому надежность планирования зависит не только от точности фактических показателей прошлого, но и от достоверной информации о рынке, которую весьма сложно получить. Таким образом, любое планирование базируется на неполных данных.

Планирование как процесс управления включает:

установление конечных и промежуточных целей и задач организации, средств и способов их решения;

разработку стратегий, программ и планов для достижения целей;

определение временных рамок (сроков) выполнения целей и задач;

определение необходимых ресурсов и их распределение по целям и задачам (определение бюджета и источников финансирования);

доведение планов до всех, кто несет ответственность за их реализацию;

определение измерителей, позволяющих контролировать и оценивать выполнение задач, составление прогнозов.

В принятии таких решений и состоит процесс планирования в широком смысле; в узком смысле планированием является составление специальных документов – планов, создающих основу для конкретных действий на всех уровнях организации.

Любой план считается выполнимым, если есть три ресурса и выполняется два граничных условия:

1-й ресурс – достаточное время для выполнения плана;

2-й ресурс – достаточный объем полномочий менеджера по выбору методов реализации плана;

3-й ресурс – достаточные финансы для реализации плана;

1-е граничное условие – ни один из ресурсов не должен быть равен нулю;

2-е граничное условие – недостаток одного ресурса должен быть восполнен увеличением двух других.

До середины XX столетия условия деятельности фирм менялись медленно и были предсказуемыми, что позволяло им строить работу исходя из поступающих заказов, на основе текущих планов, без спешки проводить преобразования, которые подсказывала жизнь.

В 1950-е гг. темп изменений во внешней среде стал нарастать, хотя они еще оставались предсказуемыми на основе экстраполяции. Но здесь наряду с текущим планированием уже приходилось заниматься среднесрочным и долгосрочным: составлять перспективные целевые программы, бюджеты распределения ресурсов, планы по прибыли.

В 1960-70-е гг. общий темп развития ускорился, а изменения в среде стали неожиданными. Это обусловило превращение долгосрочного планирования в стратегическое, которое основывалось на прогнозировании ситуации, потенциальных угроз и возможностей, связанных с ней, с помощью сложных математических моделей и мнений экспертов.

С начала 1970-х гг. изменения во внешней среде фирм происходили уже столь стремительно и непредсказуемо, что перспективные стратегические планы перестали соответствовать потребностям хозяйственной практики. Появилось планирование стратегических задач и чрезвычайных программ, позволяющее оперативно учитывать эти изменения и обеспечивать необходимые практические действия.

Известно, какое большое значение имело планирование в командно-административной системе советского общества. Планирование на предприятии выполняло роль инструмента постановки задач подразделениям и распределения ресурсов между ними для реализации однозначно заданных сверху целей. Оно также было средством контроля и оценки результатов и создавало основу для стимулирования труда работников предприятия. Его главная характерная черта — директивность — отражала концепцию народнохозяйственного планирования как единой системы планов, каждый из которых должен точно выполнять предписанные ему задания и обеспечивать тем самым бесперебойную работу всего народнохозяйственного механизма управления. Общепризнанно, что это сыграло положительную роль, так как без научно обоснованного планирования, сосредоточения усилий и ресурсов на главных направлениях, строгой государственной дисциплины и подчинения личных и коллективных интересов государственным в стране не была бы ликвидирована безграмотность, не был бы создан второй в мире по величине индустриальный потенциал, не удалось бы одержать победу в Великой Отечественной войне.

В новых условиях хозяйствования планы перестают играть роль директив, которым надо жестко следовать, а становятся индикаторами, определяющими эффективные пути решения целей и задач организации в конкретной ситуации ее развития. В этом смысле план является основой организационной деятельности, так как без него невозможно обеспечить согласованность в работе всех составных частей организации, взаимосвязи с рыночной инфраструктурой; контролировать процессы; определять потребность в ресурсах; стимулировать трудовую активность работающих на предприятии. И еще одна важная роль планирования в современных условиях состоит в том, что оно представляет собой непрерывный процесс использования новых путей и способов совершенствования работы организации за счет выявленных возможностей окружающей среды, анализа и создания сильных сторон, возникновения новых условий и факторов.

Всеобщее признание новой роли планирования в условиях господства рыночной экономики произошло в конце 1960-х — начале 1970-х годов в связи с переходом от составления долгосрочных планов, базу которых составляли показатели прошлых периодов, к стратегическим планам, увязывающим цели и ресурсы организации с возможностями окружающей среды. Именно в это время на предприятиях стала создаваться система планов, связывающая текущую деятельность со стратегией развития организации.

Планирование в рыночной экономике играет все большую роль, и оно характерно как для частного, так и для государственного сектора. За рубежом оно лучше поставлено именно в частном бизнесе, о чем свидетельствует следующее высказывание: «Если бы в частных корпорациях планирование было организовано так же плохо, как в общественном секторе, а их сотрудники были столь же неопытны и равнодушны, как иные из государственных служащих различных уровней, то наша экономика (речь идет об экономике США) была бы гораздо менее эффективной».

Процесс планирования включает в себя четыре этапа:

выработку общих целей предприятия;

детализацию и конкретизацию целей;

определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей;

контроль за достижением целей.

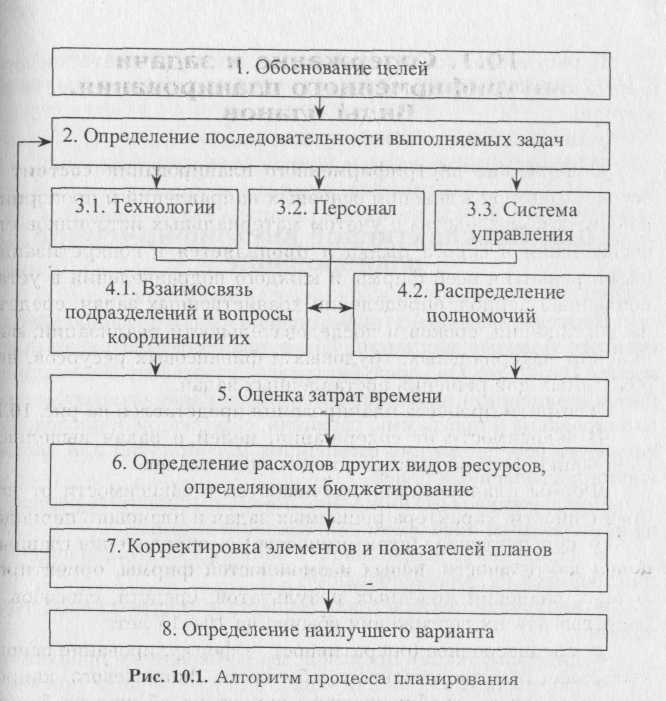

Более подробный алгоритм процесса планирования представлен на рис. 10.1.

Уровень и качество планирования определяются следующими важнейшими условиями: компетентностью руководства, квалификацией специалистов функциональных подразделений, наличием информационной базы, обеспеченностью вычислительной и оргтехникой.