- •1. Тяговые электрические аппараты.

- •1.1. Классификация.

- •К основным конструктивным элементам тэа относят:

- •1.2. Нагревание и охлаждение тяговых электрических аппаратов.

- •1.2.1. Выделение тепла в тэа.

- •1.2.2. Виды теплопередачи.

- •1 .3. Электрические контакты.

- •1.3.1. Назначение и классификация.

- •1.3.2. Сопротивление точечного контакта.

- •1.3.3. Линейные контакты.

- •1.3.4. Герконы и герсиконы.

- •1.4. Характеристики электрической дуги.

- •1.5. Гашение электрической дуги в цепи постоянного тока.

- •1.5.1. Отключение активной нагрузки.

- •1.5.2. Отключение активно-индуктивной нагрузки.

- •1.5.3. Повторные зажигания электрической дуги.

- •1.5.4. Шунтирование электрической дуги резистором.

- •1.5.5. Отключающая способность электрического аппарата.

- •1.5.6. Гашение электрической дуги в цепи переменного тока.

- •2. Элементы дугогасительных систем.

- •2.1. Дугогасительные рога.

- •2.2. Дугогасительные камеры.

- •2.3. Дугогасительные (деионные) решетки.

- •3. Магнитное дугогашение.

- •3.1. Магнитное дугогашение в аппаратах постоянного тока.

- •3.2. Магнитное дугогашение в аппаратах переменного тока.

- •4. Газовое дугогашение.

- •4.1. Принцип гашения дуги.

- •4.2. Плавкие предохранители.

- •4.3. Воздушное дугогашение.

1.5.6. Гашение электрической дуги в цепи переменного тока.

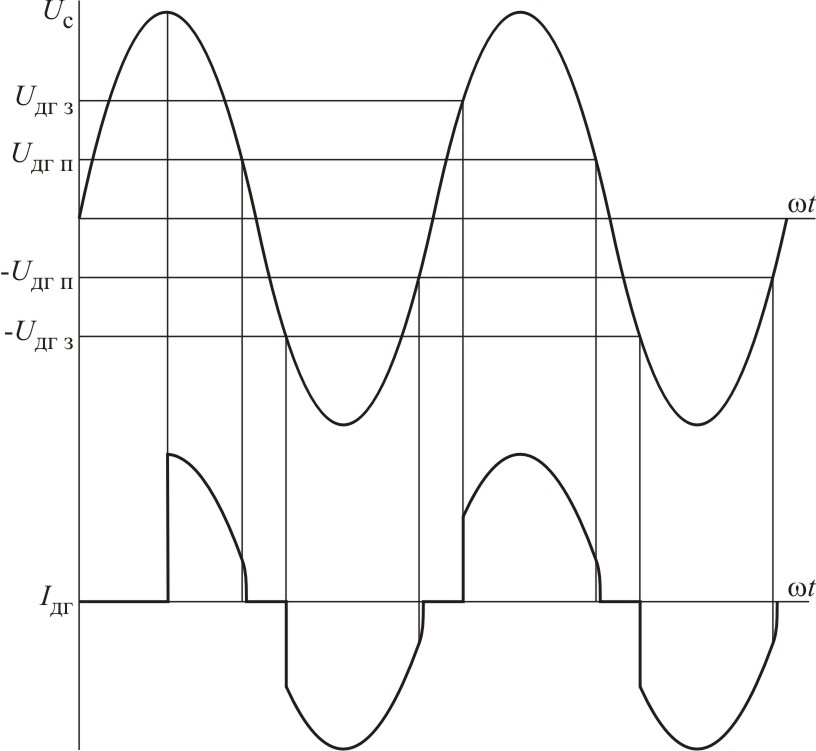

Рассмотрим процесс отключения электрической цепи, не имеющей индуктивности и питающейся от источника синусоидального напряжения. До момента размыкания контактов отключающего электрического аппарата по цепи протекал синусоидальный ток, совпадающий по фазе с напряжением. Предположим, что размыкание контактов произошло в момент времени, соответствующий максимальному току. Между контактами загорается электрическая дуга. При снижении напряжения источника питания до величины Uдг п происходит погасание дуги, так как напряжения источника питания недостаточно для поддержания горения дуги. Напряжение Uдг п называют напряжением погасания дуги.

После перехода напряжения источника питания через ноль и достижения величины –Uдг з происходит пробой воздушного промежутка между контактами отключающего аппарата и дуга вновь загорается. Напряжение Uдг з называют напряжением зажигания дуги. Это напряжение, по модулю, больше напряжения погасания дуги:

![]() .

.

При достижении напряжением источника питания величины –Uдг п дуга вновь гаснет. В дальнейшем, при условии неизменности длины дуги, процесс будет повторяться (рис.1.5.12).

Для исключения повторных зажиганий дуги необходимо, чтобы напряжение зажигания дуги было больше амплитудного значения напряжения источника питания:

Uдг з > Uc max.

Напряжение повторного зажигания дуги определяется большим числом факторов, основными из которых являются степень ионизации воздуха вблизи контактов электрического аппарата и длина дуги. Поэтому мероприятия по исключению повторного зажигания дуги должны вестись в двух направлениях: увеличение длины дуги и деионизация воздуха вблизи контактов электрического аппарата.

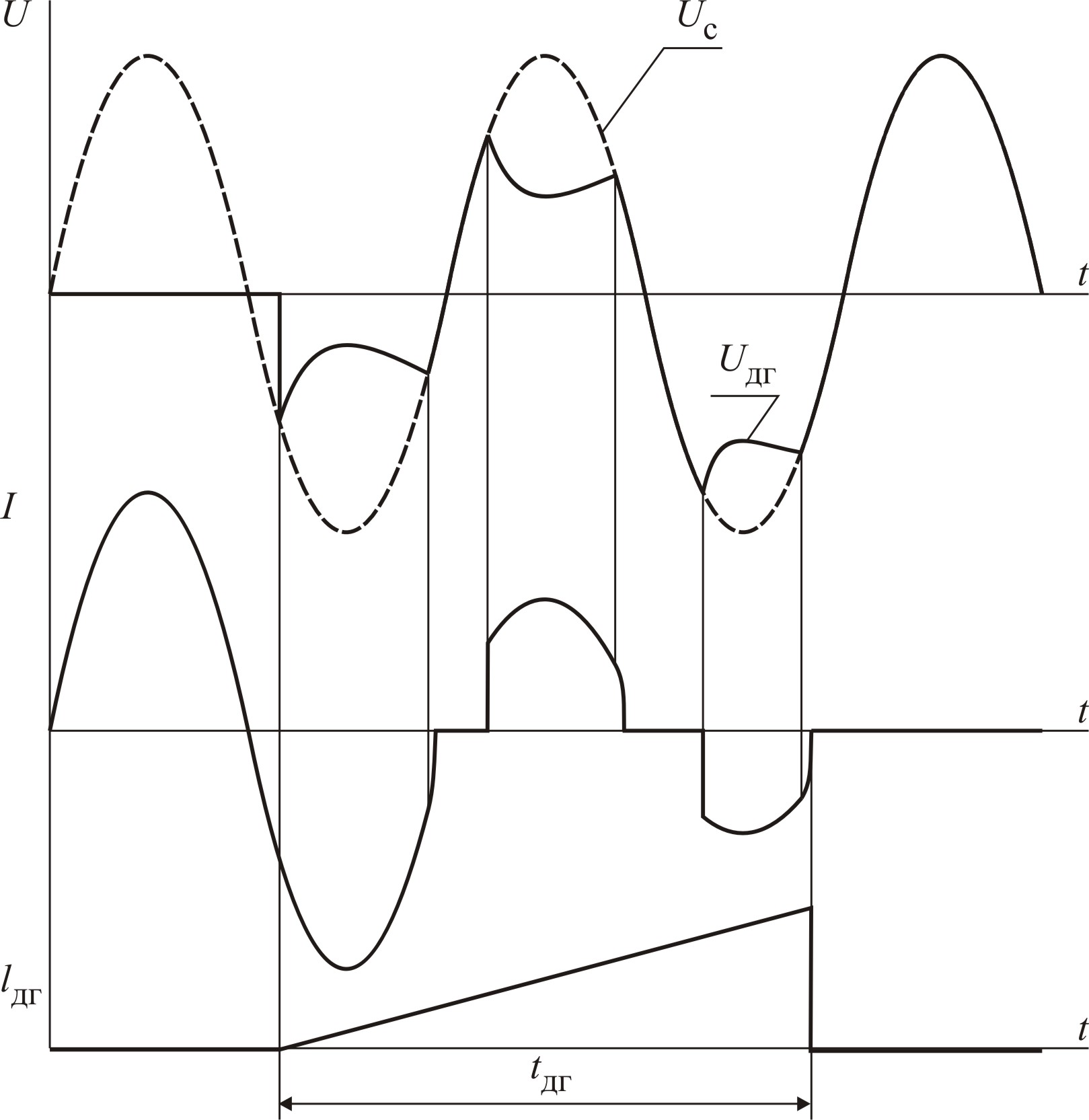

При увеличении длины дуги происходит рост напряжений повторного зажигания и погасания дуги. Интервалы горения дуги уменьшаются и через несколько полупериодов питающего напряжения она окончательно гаснет (рис.1.5.13).

Деионизация дугового промежутка возможна следующими способами:

воздушное или газовое дутье (подача в дуговой промежуток неионизированного воздуха или негорючего газа). Данный способ позволяет также растянуть дугу (увеличить ее длину);

повышение давления в дуговом промежутке;

Рис.1.5.12

использование среды со специальными физико-химическими свойствами (трансформаторное масло, элегаз, вакуум).

Элегаз – это летучее соединение серы и фтора. Имеет электрическую прочность в два раза выше, чем воздух, но при отрицательных температурах переходит в жидкое состояние.

Вакуум – это среда, давление в которой не превышает 10-4…10-6 Па. При расхождении контактов электрического аппарата в вакууме загорается дуга и между контактами образуется жидкометаллический мостик, который испаряется. Дуга горит в ионизированных парах металла, которые удерживаются в столбе дуги ее магнитным полем. При первом переходе тока через ноль дуга гаснет, происходит диффузия зарядов из столба дуги в окружающее пространство и электрическая прочность дугового промежутка быстро восстанавливается.

Рис.1.5.13

Погасание электрической дуги при уменьшении напряжения питания ниже Uдг п называется срезом тока и сопровождается перенапряжением, вызванным ЭДС самоиндукции. Это явление негативно отражается на отключающих аппаратах, однако в цепях с малой индуктивностью (например, цепь отопления пассажирского поезда) аппарат аварийного отключения должен выдерживать срез тока. Уменьшить негативное влияние среза тока на отключающий аппарат можно шунтированием его нелинейным резистором.

С увеличением индуктивности цепи длительность перерывов тока уменьшается за счет увеличения угла сдвига тока относительно питающего напряжения и при определенной величине индуктивности цепи ток дуги становится непрерывным. При непрерывном токе дуги ее гашение более затруднительно, чем при прерывистом.