- •Выделяют следующие стадии социализации.

- •- Нейропсихология

- •Профилактика и устранение "выгорания"

- •2. По социально-правовым вопросам :

- •3. По социально-педагогическим вопросам осуществляется консультирование:

- •4. По социально-медицинским вопросам :

- •5. По социально-психологическим и психологическим вопросам:

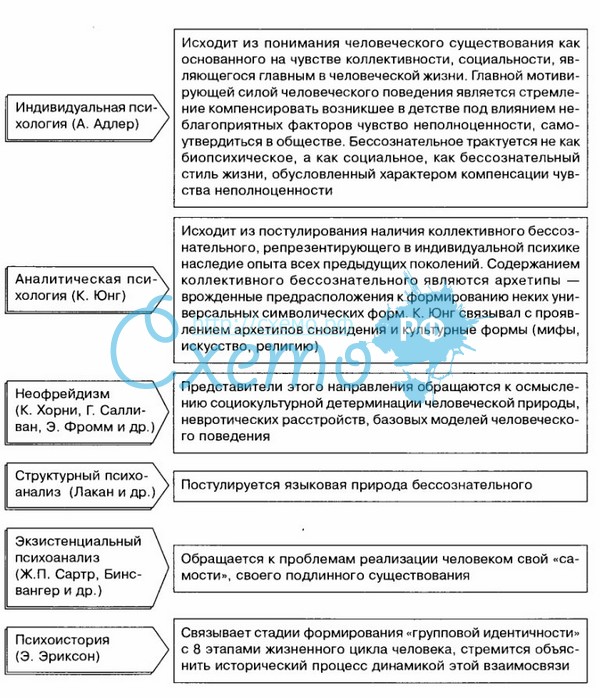

16- Психоана́лиз (нем. Psychoanalyse) — психологическая теория, разработанная в конце XIX — началеXX века австрийским неврологом Зигмундом Фрейдом, а также чрезвычайно влиятельный метод леченияпсихических расстройств, основанный на этой теории[1]. Психоанализ расширялся, критиковался и развивался в различных направлениях, преимущественно бывшими коллегами Фрейда, такими какАльфред Адлер и К. Г. Юнг, а позднее нео-фрейдистами, такими, как Эрих Фромм, Карен Хорни, Гарри Стек Салливан и Жак Лакан. Психоанализ - это система психологии, разработанная на основе открытий Зигмунда Фрейда. Возникший вначале как метод лечения определенных невротических расстройств, психоанализ стал служить основанием общей теории психологии. Знание, полученное в процессе лечения индивидуальных пациентов, помогло глубинному пониманию искусства, религии, социальной организации, детского развития и образования. Кроме того, посредством выяснения воздействия бессознательных желаний на физиологию тела, психоанализ сделал возможным понимание и лечение многих психосоматических заболеваний.

В своей основе, психоанализ является психологией конфликта. Согласно Эрнсту Крису (1950), психоанализ может быть определен как исследование человеческой природы преимущественно с точки зрения конфликта. Психоанализ рассматривает функционирование психики как выражение противоборствующих сил. Некоторые из этих сил действуют на уровне сознания; другие, возможно, главные, бессознательны. Как система психологии и как метод лечения, психоанализ подчеркивает важное значение бессознательных сил в психической жизни.

Основные положения психоанализа заключаются в следующем:

человеческое поведение, опыт и познание во многом определены внутренними и иррациональнымивлечениями;

эти влечения преимущественно бессознательны;

попытки осознания этих влечений приводят к психологическому сопротивлению в форме защитных механизмов;

помимо структуры личности, индивидуальное развитие определяется событиями раннего детства;

конфликты между осознанным восприятием реальности и бессознательным (вытесненным) материалом могут приводить к ментальным нарушениям, таким как невроз, невротические черты характера, страх, депрессия, и так далее;

освобождение от влияния бессознательного материала может быть достигнуто через его осознание (например, при соответствующей профессиональной поддержке[2]).

Современный психоанализ в широком смысле — это более 20 концепций психического развития человека. Подходы к психоаналитическому терапевтическому лечению различаются столь же сильно, как и сами теории. Термин также обозначает метод исследования детского развития.

17- Гуманистическая психология - Направление в психологии, в котором в качестве основных предметов анализа выступают: высшие ценности, самоактуализация личности, творчество, любовь, свобода, ответственность, автономия, психическое здоровье, межличностное общение.

Представители

А. Маслоу

К. Роджерс

В. Франкл

Ш. Бюлер

Ф. Бэррон

Р. Мэй

С. Джурард

Предмет изучения

Уникальная и неповторимая личность, постоянно созидающая себя, осознающая свое назначение в жизни. Изучает здоровье, гармоничные личности, достигшие вершины личностного развития, вершины «самоактуализации».

Осуществление самого себя.

Сознание собственного достоинства.

Социальные потребности.

Потребности в надежности.

Этапы деградации личности.

Поиск смысла жизни.

Физиологические основные потребности.

Непригодность исследования животных для понимания человека.

На основе гуманистической психологии строятся некоторые направления психотерапии и гуманистическая педагогика. Особое значение придается принципу "здесь и теперь" - прошлого уже нет, будущего еще нет. Для различных форм психотерапии, которые базируются на гуманистической психологии (логотерапия В.Франкла, психодрама Я.Морено, гештальттерапия Ф.Перлса, клиентоцентрированная терапия К.Роджерса), характерен акцент не на объяснении поведения, а на осознании и отреагировании эмоций. Роджерс узаконил совершенно новые взаимоотношения между пациентом и терапевтом, которые стали носить субъект - субъектный характер. В гештальттерапии целью является актуализация содержания сознания для уяснения целостного контекста нерешенных жизненных проблем.

19- Периодизация психического развития

Различные возрастные классификации могут быть разделены на две группы:

1) частные классификации, посвященные отдельным отрезкам жизни, чаще детским и школьным годам;

2) общие классификации, охватывающие весь жизненный путь человека.

К частным относят классификацию интеллекта Ж. Пиаже, который выделяет 2 основных периода становления с момента рождения и до 15-летнего возраста:

1) период сенсомоторного интеллекта (от 0 до 2 лет);

2) период организации конкретных операций (от 3 до 15 лет). В этом подпериоде он различает стадии:

а) 8—11 лет – конкретные операции;

б) 12–15 – период формальных операций, когда подросток может успешно действовать в отношении не только реально окружающей его действительности, но и в отношении мира абстрактных (словесных) предположений.

выделение в целостном жизненном цикле человека последовательности стадий (периодов) психического развития. Научно обоснованная периодизация должна отражать внутренние закономерности самого процесса развития (Л.С. Выготский) и отвечать следующим требованиям: 1) описывать качественное своеобразие каждого периода развития и его отличия от других периодов; 2) определять структурную связь между психическими процессами и функциями в рамках одного периода; 3) устанавливать инвариантную последовательность стадий развития; 4) периодизация должна иметь такую структуру, где каждый последующий период основан на предшествующем, включает и развивает его достижения. Периодизация Э. Эриксона включает последовательность из 8 стадий, на каждой из которых в зависимости от успешности разрешения психосоциального кризиса происходит формирование личностного качества либо в его позитивном значении, либо как патологического свойства, вследствие чего потенциал развития личности на данной стадии оказывается нереализованным. Первая стадия предполагает разрешение кризиса путем выбора между доверием и недоверием личности к миру (0—1 год), вторая стадия — формирование автономии против стыда и сомнения (2—3 года), третья стадия — инициативности против чувства вины (4—6-7 лет), четвертая стадия — умения и компетентности против чувства неполноценности (8—13 лет), пятая — формирование личностной идентичности против смешения идентичности (14 —19 лет), шестая — близости и любви против изоляции и отвержения (19—35 лет), седьмая — производительности против стагнации и застоя (35—60 лет) и восьмая — целостности и мудрости личности против дезинтеграции и распада (старше 60 лет). В отечественной психологии принципы периодизации были разработаны Л.С. Выготским, исходя из представления о диалектическом социально детерминированном характере психического развития в онтогенезе. Единицей анализа онтогенетического развития и основанием для выделения периодов развития, согласно Л.С. Выготскому, является психологический возраст. Соответственно, устанавливаются два критерия построения периодизации: 1) структурный — возрастные новообразования, тот «новый тип строения личности и ее деятельности, которые возникают на данной возрастной стадии впервые и которые определяют сознание ребенка и его отношение к среде... и весь ход его развития в данный период»; 2) динамический — закономерное чередование стабильных (литических) и критических периодов. Идеи Л.С. Выготского получили развитие в концепции Д.Б. Эльконина, положившего в основу периодизации следующие критерии: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные новообразования. Все типы деятельности Д.Б. Эльконин подразделяет на 2 группы: 1) деятельности в системе «ребенок — общественный взрослый», в которых происходит интенсивная ориентация ребенка в основных смыслах человеческой деятельности и освоение задач, мотивов, норм и отношений и обеспечивается преимущественное опережающее развитие мотивационно-потребностной сферы, и 2) деятельности в системе «ребенок — общественный предмет», в которых происходит усвоение общественно выработанных способов действий с предметами и эталонов, и, соответственно, преимущественное развитие интеллектуальной, операционно-технической сферы. В основе психического развития лежит периодически возникающее противоречие между операционно-техническими возможностями личности, с одной стороны, и задачами и мотивами деятельности — с другой. Разрешение этого противоречия осуществляется через изменение социальной ситуации развития и переход к соответствующей деятельности, обеспечивающей необходимое ускоренное развитие либо мотивационно-потребностной, либо интеллектуально-познавательной сфер личности. Противоречия порождают кризисы, как необходимые переломные точки развития. Психическое развитие имеет спиралевидный характер с закономерно повторяющейся сменой периодов развития, в которых ведущей деятельностью попеременно становятся деятельности в системе «ребенок — общественный взрослый» и в системе «ребенок — общественный предмет». Согласно Д.Б. Эльконину, периодизация психического развития в детском возрасте включает три эпохи, каждая из которых состоит из двух связанных между собой периодов, причем в первом происходит преимущественное развитие мотивационно-потребностной сферы, а во втором — интеллектуально-познавательной. Эпохи разделены между собой кризисами перестройки отношения личность—общество, а периоды — кризисами самосознания. Эпоха раннего детства начинается кризисом новорожденное™ (0—2 мес.) и включает младенчество, ведущей деятельностью которого является ситуативно-личностное общение, кризис первого года и ранний возраст, где ведущей является предметная деятельность. Эпоха детства, отделенная от эпохи раннего детства кризисом трех лет, включает дошкольный возраст (ведущая деятельность — сюжетноролевая игра), кризис семи лет и младший школьный возраст (ведущей является учебная деятельность). Кризис 11—12 лет разделяет эпохи детства и подростничества, в котором младший подростковый возраст с интимно-личным общением как ведущей деятельностью сменяется старшим подростковым возрастом, где ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. По мнению Д.Б. Эльконина, указанная схема периодизации соответствует детскому и подростковому возрасту, а для периодизации зрелых возрастов необходимо разработать иную схему при сохранении общих принципов периодизации. Периодизация зрелых возрастов жизненного цикла требует определения самого понятия «взрослость» как особого социального статуса, сопряженного с определенным уровнем биологической зрелости, уровнем развития психических функций и структур. Успешность разрешения задач развития, как системы специфических для каждого возраста социальных требований и ожиданий, предъявляемых обществом к индивиду, определяет его переход на каждую новую возрастную ступень зрелости (Р. Хэвигхерст). Периодизация зрелого возраста включает раннюю зрелость (17—40 лет), среднюю зрелость (40-60 лет), позднюю зрелость (старше 60 лет) с переходными периодами, носящими характер кризисов (Д. Левинсон, Д. Бромлей, Р. Хевигхерст).

20- Поиск научных основ периодизации психического развития ребенка выступает как коренная проблема возрастной психологии, от разработки которой во многом зависит стратегия построения целостной системы воспитания растущих людей. Существуют разные возрастные периодизации развития. В них выделяют разные периоды, эти периоды по-разному называются, различны возрастные границы, так как их авторы в основу заложили разные критерии.

Л. С. Выготский выделял три группы периодизаций:

1. Для первой группы характерно построение периодизациина основе внешнего, но связанного с самим процессом развития критерия. Примером могут служить периодизации, созданные по биогенетическому принципу.

Представитель преформизмаК.Бюлер считал, что стадии развития ребенка - это инстинкт, дрессура, интеллект. В периодизации Рене Заззо системы воспитания и обучения совпадают с этапами детства. П. П. Блонский предлагал по смене зубов (физиологический признак) у детей выделять беззубое детство, молочнозубое и период постоянных зубов.

2. Для второй группыn характерно то, что периодизации построены на основе одного, произвольно выбранного автором, внутреннего критерия. З.Фрейд рассматривал развитие ребенка лишь через призму его полового созревания. Периодизация Л.Колберга основана на изучении уровня морального развития. В периодизации Э. Эриксона выделяются восемь стадий человеческой жизни, которые представляют собой серию критических периодов. Ж.Пиаже предложил возрастную периодизацию на основе изменений в умственном развитии детей.

3. Третья группа периодизаций выделяет периоды на основе существенных критериев, признаков. К таким периодизациям можно отнести периодизацию В. И.Слободчикова, Л. С. Выготского, Д. Б.Эльконина. Все эти и другие попытки классификации не получили подтверждения в конкретных результатах изучения психического развития детей. Проблема выделения оснований возрастной периодизации остается актуальной и сегодня: отсутствие должных теоретических обоснований мешает решению вопросов о движущих силах психического развития, о том, каково фактическое психологическое содержание соответствующего возраста, каковы внутренние критерии для периодизации, выделения границ возрастов, какие реальные перемены в психике ребенка происходят под влиянием изменения его социальной ситуации.

Периодизация психического развития Л. С. Выготского.

Рассматривая вопрос периодизации психического развития, Л.С.Выготский отмечал, что необходимо выделить объективные основания, указывающие на изменение возраста и перехода ребенка на новый этап развития. Он ввел понятия психологические новообразования и социальная ситуация развития (характер отношений между ребенком и обществом, которые складываются в данный период). Л.С.Выготский считал, что исследование переходов от одного периода развития к другому дает возможность раскрыть внутренние противоречия развития. Центральным моментом при рассмотрении динамики психического развития был для Л.С.Выготского анализ социальной ситуации развития. Распад старой и возникновение основ новой социальной ситуации развития, по мысли Выготского, и составляет главное содержание критических возрастов.

Выделяя два пути развития: критический (возникает внезапно, протекает бурно) и литический (спокойный), Выготский заметил, что критический период имеет позитивные сдвиги - переход от одних форм поведения к новым формам. Он выделил в нем три этапа: 1) предкритический - отказ от прежних форм отношений и поведения;2) критический - идет поиск новых форм поведения;3) посткритический - отработка усвоенных форм поведения.Критический период может быть просто переходным при соответствующей ситуации развития и изменении отношений со взрослыми. Л. С. Выготский выделял в качестве критических периодов детства возраст около 1 года, 3 года, 6-7 лет, период новорожденности и подростковый период.Чередование стабильных и критических периодов по Л. С. Выготскому:

Кризис новорожденности. Младший возраст (2 месяца - 1 год). Противоречия между максимальной социальностью младенца и минимальными возможностями общения.

Кризис 1 года. Раннее детство (1-3 года). Деятельность "серьезная игра", предметно-орудийная. Появляются жест,ходьба, речь.

Кризис 3 лет. Дошкольный возраст (3-7 лет). Тенденция к эмансипации (отделению от взрослого) и тенденция не к аффективной, а к волевой форме поведения. Возникновение "Я сам".

Кризис 7 лет. Школьный возраст (8-12 лет). Утрата детской непосредственности из-за дифференциации внутренней и внешней жизни. Возникновение обобщений, логики чувств, переживания приобретают смысл, появляется самооценка.

Кризис 13 лет. Пубертатный возраст (14-18 лет). Чувство взрослости - ощущение своей личности, развитие самосознания.

Периодизация психического развития Д. Б.Эльконина.

При построении периодизации Д. Б.Эльконин основывался на следующем:

- возрастное развитие - это общее изменение личности, формирование нового плана отражения, изменение в деятельности и жизненной позиции, установление особых взаимоотношений с окружающими, формирование новых мотивов поведения и ценностных установок;

- на диалектическом представлении о процессе развития (детерминированном внутренними противоречиями, целенаправленном, неравномерном с критическими и литическими периодами);

- на конкретно-историческом понимании природы детства (каждая историческая эпоха имеет свою периодизацию детства);

- в основе периодизации должны лежать закономерности развития деятельности и растущего человека.

Отсюда вся психическая жизнь ребенка рассматривается как процесс непрерывной смены деятельностей, причем на каждом возрастном этапе выделяется "ведущая деятельность", с усвоением структур которой связаны главнейшие психологические новообразования данного возраста. Внутри системы ведущей деятельности Д. Б. Эльконин обнаруживает скрытое диалектическое противоречие между двумя аспектами ведущей деятельности - операционально-техническим, относящимся к развитию подсистемы "ребенок - вещь", и эмоционально-мотивационным, связанным с развитием подсистемы "ребенок - взрослый".

В общей последовательности ведущих деятельностей попеременно чередуются деятельности с преимущественным развитием то одной, то другой стороны. Каждая эпоха детства состоит из закономерно связанных между собой двух периодов. В первом периоде идет усвоение задач, мотивов, норм человеческой деятельности и развитие мотивационно-потребностной сферы, во втором - усвоение способов действий с предметами и формирование операционально-технических возможностей. Переход от одной эпохи к следующей происходит при возникновении несоответствия между операционально-техническими возможностями ребенка и задачами и мотивами деятельности, на основе которых они сформировались.

1 эпоха. Младенчество (до 1 года) - ведущая деятельность - непосредственно-эмоциональное общение.

Раннее детство - предметно-манипулятивная деятельность.

2 эпоха. Дошкольный возраст - ролевая игра. Младший школьник - учебная деятельность.

3 эпоха. Подросток - интимно-личностное общение. Старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность.

21- Основными новообразованиями младенческого периода являются хватание и ходьба. Примерно в 5 месяцев происходит перелом в развитии ребенка, он связан с возникновением акта хватания - первого организованного, направленного действия. Первоначально кисть руки ребенка сжата в кулачок. Пока рука не превратилась в орган перцепции, она не может стать органом хватания. Хватание осуществляется под контролем зрения: ребенок рассматривает свои ручки, следит за тем, как рука приближается к предмету. Акт хватания имеет чрезвычайное значение для психического развития ребенка, так как активно развивается восприятие. На основе акта хватания расширяются возможности манипулирования с предметом, а в возрасте от 4 до 7 месяцев возникают результативные действия: простое перемещение предмета, двигание им, извлечение из него звуков. В возрасте 7—10 месяцев формиру-ются соотносимые действия: ребенок может манипулировать с двумя объектами одновременно, отдаляя их от себя и соотнося их между собой. К концу младенческого возраста (10-11 до 14 месяцев) возникает этап функциональных действий: это более совершенные действия нанизывания, открывания, вкладывания, теперь ребенок пытается воспроизвести действие на всех возможных объектах. Хватание, направление к предмету стимулирует возникновение сидения - когда ребенок садится, перед ним открываются другие предметы Появляются предметы, к которым притронуться нельзя. Из протянутой к недосягаемому предмету руки возникает указательный жест. К 9 месяцам (начало кризиса 1-го года) ребенок становится на ножки, начинает ходить. Как подчеркивал Д. Б. Эльконин, главное в акте ходьбы не только то, что расширяется пространство ребенка, но и то, что ребенок отделяет себя от взрослого. Впервые происходит раздробление единой социальной ситуации «Мы», теперь не мама ведет ребенка, а он ведет маму, куда хочет. Ходьба - первое из основных новообразований младенческого возраста, знаменующих собой разрыв старой ситуации развития. Другое основное новообразование этого возраста - появление первого слова. Особенность первых слов в том, что они носят характер указательных жестов. Речь, как и все новообразования возраста, носит переходный характер. Это автономная, ситуативная, эмоционально окрашенная речь, понятная только близким.

22- После периода младенца начинается новый этап развития человека - раннее детство (от 1 до 3 лет) Немовлячий период вооружил ребенка умением смотреть, слушать Ребенок начинает овладевать телом, управлять ты движениями рук В раннем возрасте ребенок уже не беспомощное существо, она чрезвычайно активна в своих действиях и в стремлении к общению со взрослыми На первом году жизни у младенца сформировались начальные ф ормы психических действий, свойственных человеку Предыстория психического развития теперь уступила место его подлинной истории Следующие два года - период раннего детства - приносят ребенку новые принципиальные д постижениюгнення.

Качественные преобразования, которым подлежит ребенок за первые три года, столь значительны, что некоторые психологи (в частности, Р Заззо), размышляя над тем, где же середина пути психического развития человека с момента рождения до зрелого возраста, относят ее к трем годам Многочисленные исследования показали, что трехлетний ребенок психологически входит в мир постоянных вещей, использует многочисленные предметы обращения и чувствует ценностное отношение к предметному миру Она способна к самообслуживанию, умеет вступать во взаимоотношения с окружающими людьми Она общается со взрослыми и детьми с помощью языка, придерживается элем ентарних правил поведения В отношениях со взрослыми ребенок проявляет отчетливую подражательность, что является простейшей формой идентификациикації.

Идентификация в отношениях ребенка со взрослым и взрослого с ребенком готовит ребенка к эмоциональной причастности к людям На фоне идентификации у ребенка проявляется так называемое чувство доверия к людям (чувство ба Азов доверия, Е Эриксон), а также так называемая готовность к усвоению материальной, психической и духовной культурри.

Основными достижениями раннего детства, которые определяют развитие психики ребенка, являются: овладение телом, овладение языком, развитие предметной деятельности Эти достижения проявляются: в телесной активности те, координации движений и действий, прямохождению; в развитии соотносительных и знаряддевих действий; в бурном развитии речи; в развитии способности к замещению, к символическим действиям и использования знаков; в разви ку наглядно-действенного, наглядно-образного и знакового мышления; на развитие воображения и памяти в чувствовании себя источником воображения и воли; в выделении своего \"Я\" и в появлении так называемого чувства личностиособистості.

Общая сензитивность осуществляется за счет невтримности онтогенетического потенциала к развитию, а также психологического вхождения ребенка в социальное пространство человеческих отношений, где происходит раз свиток и становление потребности в положительных эмоциях и потребности быть признанным.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ РАННЕГО ДЕТСТВА

Новообразования раннего возраста – развитие предметной деятельности и сотрудничества, активной речи, игровых замещений, складывание иерархии мотивов.

На этой базе появляется произвольное поведение, т. е. самостоятельность. К. Левин описывал ранний возраст как ситуативный (или «полевое поведение»), т. е. поведение ребенка определяется его зрительным полем («что вижу, то хочу»). Каждая вещь аффективно заряжена (нужна). Ребенок владеет не только речевыми формами общения, но и элементарными формами поведения.

Развитие психики ребенка в период раннего детства зависит от ряда факторов: овладения прямой походкой, развития речи и предметной деятельности.

На психическое развитие влияет овладение прямой походкой. Чувство овладения собственным телом служит самовознаграждением для ребенка. Намерение ходить поддерживает возможность достигнуть желаемой цели и участие и одобрение взрослых.

На 2 году жизни ребенок с энтузиазмом ищет себе трудности, а их преодоление вызывает у малыша положительные эмоции. Способность к передвижению, являясь физическим приобретением, приводит к психологическим последствиям.

Благодаря способности к передвижениям ребенок вступает в период более свободного

и самостоятельного общения с внешним миром. Овладение ходьбой развивает способность ориентироваться в пространстве. На психическое развитие ребенка влияет и развитие предметных действий.

Манипулятивная деятельность, свойственная младенческому возрасту, в раннем детстве начинает сменяться предметной деятельностью. Ее развитие связано с овладением теми способами обращения с предметами, которые выработаны обществом.

Ребенок учится у взрослых ориентироваться на постоянное значение предметов, которое закреплено человеческой деятельностью. Фиксирование содержания предметов само по себе не дается ребенку. Он может открывать и закрывать бесконечное число раз дверцу шкафа, долго стучать ложкой по полу, но такая активность не в состоянии познакомить его с назначением предметов. Функциональные свойства предметов открываются малышу через воспитывающее и обучающее влияние взрослых. Ребенок узнает, что действия с разными предметами имеют разную степень свободы. Некоторые предметы по своим свойствам требуют строго определенного способа действия (закрывание коробок крышками, складывание матрешек).

В других предметах способ действия жестко фиксирован их общественным назначением – это предметы-орудия (ложка, карандаш, молоток).

23- Дошкольное детство – возраст от 3 до 7 лет. На подходе к кризису 3 лет существует четкая когнитивная симптоматика: а) острый интерес к своему изображению в зеркале; б) ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он выглядит в глазах других. Симптомы кризиса 3 лет: 1) Негативизм – реакция не на содержание предложения взрослых, а на то, что оно идет от взрослых. Стремление сделать наоборот, даже вопреки собственному желанию. 2) Упрямство . Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, что он этого потребовал, он связан своим первоначальным решением. 3) Строптивость . Она безлична, направлена против норм воспитания, образа жизни, который сложился до трех лет. 4) Своеволие . Стремится все делать сам. 5) Протест-бунт. Ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими. 6) Симптом обесценивания проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей. 7) Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность. Кризис протекает как кризис социальных отношений и связан со становлением самосознания ребенка. Появляется позиция "Я сам". Ребенок познает различие между "должен" и "хочу". Если кризис протекает вяло, это говорит о задержке в развитии аффективной и волевой сторон личности. Зона ближайшего развития ребенка состоит в обретении "могу": он должен научиться соотносить свое "хочу" с "должен" и "нельзя" и на этой основе определить свое "могу". Кризис затягивается, если взрослый стоит на позиции "хочу" (вседозволенность) или "нельзя" (запреты). Следует предоставить ребенку сферу деятельности, где бы он мог проявлять самостоятельность. Эта сфера деятельности – в игре. Игра с ее особыми правилами и нормами, которые отражают социальные связи, служит для ребенка тем "безопасным островом, где он может развивать и апробировать свою независимость, самостоятельность" (Э.Эриксон). Затем – дошкольный возраст. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реаль¬ные отношения со сверстниками. Ведущая деятельность дошкольного возраста – игра. На первом этапе игра представляет собой копирование действий и поведения взрослых. Игрушки в это время являются моделями предметов, с которыми "играют" взрослые. Это так называемая сюжетная игра. Ребенок в процессе ее воспроизводит сюжеты действий. В центре внимания не роль, к примеру, врача, а действия, имитирующие действия врача. К правилам ребенок еще не чувствителен. В среднем дошкольном возрасте – ролевая игра , она преобладает вплоть до 6-7 лет. Самое главное для ребенка – ролевая идентификация, сюжет отходит на задний план. Смысл игры заключается в разделении ролей. В игре он имеет возможность прожить то, что является для него недоступным в жизни взрослых. В старшем дошкольном возрасте появляется игра по правилам. Ролевая идентификация утрачивает привлекательность, роли становятся чисто игровыми. Затем – сюжетно-ролевая игра как деятельность, в которой дети берут на себя социальные роли взрослых и в общественной форме в специально создаваемых игровых условиях упрощенно воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Основные элементы СРИ: а) роль или персонаж; б) ситуация, в которой происходит реализация роли; в) действия, которыми реализуется роль; г) предметы, посредством которых действует играющий; д) отношение к другому персонажу. Помимо игры: изобразительная деятельность. Основные новообразования дошкольного возраста – комплекс готовности к школьному обучению. Состоит из: а) коммуникативная готовность; б) когнитивная готовность; в) уровень эмоционального развития; г) технологическая оснащенность; д) личностная готовность. Идет развитие речи в сторону увеличения словарного запаса и умения им пользоваться. Сенсорное развитие: усвоение представлений о разнообразных свойствах и от¬ношениях предметов и явлений и овладение новыми действиями вос¬приятия, позволяющими более полно и расчлененно воспринимать окружающий мир. Развитие мышления: на основе наглядно-действенной формы мыш¬ления начинает складываться наглядно-образная форма мышления. Формирование и совершенствование мыслительных действий. Развитие образного мышления. Усвоение логических форм мышления. Развитие внимания, памяти и воображения. Вначале происходят количественные изменения, затем – качественные: все становится произвольным.

24-Младший школьный возраст называют вершиной детства. В современной периодизации психического развития охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – учебная деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь его уклад жизни. Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. С физиологической точки зрения – это время физического роста, когда дети быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии, оно опережает нервно-психическое развитие ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной системы. Проявляются повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная потребность в движениях. Социльная ситуация в младшем школьном возрасте: 1) Учебная деятельность становится ведущей деятельностью. 2) Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. 3) Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких школьников к отметкам). 4) Мотивация достижения становится доминирующей. 5) Происходит смена референтной группы. 6) Происходит смена распорядка дня. 7) Укрепляется новая внутренняя позиция. 8) Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. Ведущий вид деятельностиВедущая деятельность в младшем школьном возрасте – учебная деятельность. Ее характеристики: результативность, обязательность, произвольность. Основы учебной деятельности закладываюся именно в первые годы обучения. Учебная деятельность должна, с одной стороны, строиться с учетом возрастных возможностей, а с другой – должна обеспечить их необходимой для последующего развития суммой знаний. Компоненты учебной деятельности (по Д. Б. Эльконину): 1) Мотивация. 2) Учебная задача. 3) Учебные операции. 4) Контроль и оценка. Мотивы учения: познавательные (направленные на овладение знаниями, способами получения знаний, приемами самостоятельной работы, приобретение дополнительных знаний, программы самосовершенствования); социальные (ответственность, понимание социальной значимости учения, стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение); узколичные – получить хорошую отметку, заслужить похвалу (по Е. Е. Сапоговой). Школьное обучение отличается не только особой социальной значимостью деятельности ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми образцами и оценками, следованием правил, общих для всех, приобретением научных понятий. В результате учебной деятельности возникают психические новообразования: произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать). РЕЧЬУвеличивается словарный запас до 7 тыс. слов. Проявляет собственную активную позицию к языку. При научении легко овладевает звуковым анализом слов. Ребенок прислушивается к звучанию слова. Потребность в общении младших школьников определяет развитие речи. Контекстная речь – показатель уровня развития ребенка. В письменной речи различают правильность орфографическую ( правильное написание слов), грамматическую (построение предложений, образования морфологических форм) и пунктуационную (расстановка знаков препинания). МЫШЛЕНИЕМышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей функцией, завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. К концу младшего школьного возраста проявляются индивидуальные различия в мышлении (теоретики, мыслители, художники). В процессе обучения формируются научные понятия (основы теоретического мышления). ПАМЯТЬПамять развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. В учебной деятельности развиваются все виды памяти: долговременная, кратковременная и оперативная. Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный материал. Активно формируется произвольное запоминание. ВНИМАНИЕДети способны концентрировать внимание, но у них еще преобладает непроизвольное внимание. Произвольность познавательных процессов возникает на пике волевого усилия (специального организует себя под воздействием требований). Внимание активизируется, но еще не стабильно. Удержание внимания возможно благодаря волевым усилиям и высокой мотивации. ВОСПРИЯТИЕВосприятие также характеризуется непроизвольностью, хотя элементы произвольного восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. Восприятие отличается слабой дифференцированностью (путают предметы, их свойства). В младшем школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны формы, цвета, времени. ВООБРАЖЕНИЕВоображение в своем развитии проходит две стадии: на первой – воссоздающее (репродуктивное), на второй – продуктивное. В первом классе воображение опирается на конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор фантазии. 7-8 лет – сензитивный период для усвоения моральных норм (ребенок психологически готов к пониманию смысла норм и правил, к их повседневному выполнению). САМОСОЗНАНИЕИнтенсивно развивается самосознание. Становление самооценки младшего школьника зависит от успеваемости и особенностей общения учителя с классом. Большое значение имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности. У отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная самооценка. У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие отметки снижают уверенность в себе, в своих возможностях. У них возникает компенсаторная мотивация. Дети начинают утверждаться в другой области – в занятиях спортом, музыкой. Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни. Важно, чтобы ребенок принимал и другой тип обращения к нему – по фамилии. Это обеспечивает ребенку чувство собственного достоинства, уверенность в себе.

25- Главной задачей развития в подростковом возрасте является самоопределение в сфере общечеловеческих ценностей и общения между людьми. Подросток приобретает навыки межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола, формирует более независимые отношения с родителями (уменьшается эмоциональная зависимость при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке). В этот период складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношение к себе, людям, обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы межличностного поведения.

Центральная потребность данного возраста — быть и чувствовать себя взрослым.

Чувство взрослости у подростков выражается в повышенной критичности по отношению к учителям и другим взрослым. Возрастает количество конфликтов между родителями и детьми. Это происходит из-за того, что подростки начинают формировать собственную систему ценностных установок и ориентаций, из-за разных представлений о степени самостоятельности. Подростки находятся во власти противоречивых тенденций: с одной стороны, им хочется иметь свободу, но, с другой, они понимают, что свобода усиливает их ответственность. Несмотря на утверждение подростков, что они не дети, у них еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости. В то же время есть огромная потребность в признании их взрослости окружающими. Необходимо помнить о недопустимости сохранения «детских» форм общения с подростками.

В ранней юности происходит определенная стабилизация внутренней жизни, что, в частности, проявляется в снижении уровня тревожности, нормализации самооценки. В юношеском возрасте общее эмоциональное самочувствие становится более ровным. Эмоциональная жизнь богаче и тоньше по оттенкам переживаний. Значительное место занимают чувства, связанные с интимной сферой человеческих отношений. Центральное новообразование возраста — кризис идентичности.

1. Кризис идентичности

Он является нормой для юношеского периода и необходим для нормального взросления личности. Перед юношей встает задача объединить все, что он знает о себе, своих различных социальных ролях, в единое целое, связать его с прошлым и спроецировать в будущее.

2. Кардинальные изменения мотивации

На первый план выступают мотивы, которые связаны с формирующимся мировоззрением, с планами на будущее. Они возникают на основе сознательно поставленной цели и сознательного намерения.

3. Формирование нравственных позиций

Усвоение нравственных образцов происходит при совершении реальных нравственных поступков в значимых для юноши ситуациях. Нравственное развитие личности — это глубинный процесс. Современная социально-психологическая ситуация не имеет единственного и однозначного мировоззренческого ориентира, что побуждает юношей и девушек самостоятельно думать и принимать решения. Это способствует тому, что к моменту окончания школы большая часть юношей и девушек в основном нравственно сформированы — обладают достаточно устойчивой моралью.

4. Обращенность в будущее (Л. И. Божович)

Это возрастное новообразование является главной чертой личности в ранней юности. Однако подростки и юноши испытывают большие трудности при определении своих жизненных перспектив.

Ученые этому возрасту, дают разные временные рамки. Кто-то утверждает, что от 17 и до 23. А вот, например, В. С. Мухина определяет юность как период отрочества до взрослости – возрастные границы от 15 – 16 до 21 – 25.

Юность, по мнению В. И. Слободчикова, - завершающая стадия ступени персонализации. «Главные новообразования юношеского возраста – саморофлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни».

Л. И. Божович писал: «Самоопределение, как личностное, так и профессиональное, - характерная черта юношества. Выбор профессии упорядочивает и приводит в систему соподчинения все его разнообразные мотивационные тенденции, идущие как от его непосредственных интересов, так и от других многообразных мотивов, порождаемых ситуацию выбора».

Подростковый возраст начинается с кризиса 13 лет. Это кризис социального развития, напоминающий кризис 3 лет ("Я сам"), только теперь это "Я сам" не в личностном, а в социальном смысле. Симптомы кризиса: 1) Наблюдается снижение продуктивности и способности к учебной деятельности даже в той области, в которой ребенок одарен. Это связано с: а) переходом от наглядности и знания к пониманию и дедукции (выведение следствия из посылок, умозаключение). То есть происходит переход на новую, высшую ступень интеллектуального развития. По Пиаже, это 4 период умственного развития; б) происходящим открытием мира психического и обращением внимания подростка на других лиц. 2) Негативизм. Затем – подростковый возраст. Возраст очень сложный. Социально-историческая обусловленность возникновения подростничества заключается в том, что подростковый период выделяется не во всех обществах, а лишь с высоким уровнем цивилизации, который приводит к тому, что требуется все более продолжительное время для общественного и профессионального обучения детей. Соответственно, основной возрастной задачей является вхождение в мир взрослых социальных, межличностных и профессиональных отношений, социализация в этом мире. Ведущая деятельность – интимно-личностное общение со сверстниками. Эта деятельность является своеобразной формой воспроизведения между сверстниками тех отношений, которые существуют среди взрослых людей, формой освоения этих отношений. Основные новообразования: 1) формирование "Мы-концепции", 2) формирование референтных групп, 3) формирование чувства взрослости. Чувство взрослости проявляется в: а) эмансипации от родителей; б) новом отношении к учению. Подросток стремится к самообразованию, причем часто становится равнодушным к отметкам. Порой наблюдается расхождение между интеллектуальными возможностями и успехами в школе: возможности высокие, а успехи низкие. в) установлении отношений со сверстниками другого пола. г) изменении внешнего облика и манеры одеваться.

26- Период взрослости является самым большим из всех периодов жизни человека. Он начинается в 20–25 лет и заканчивается в 60–65 лет, а это более сорока лет жизни.

Этапы периода взрослости:

1) ранняя взрослость;

2) средняя взрослость.

Некоторые специалисты выделяют три или четыре периода. Их начало (возраст) варьируется у каждого автора.

Зрелостью называют период наиболее яркого проявления всех человеческих качеств. В это время человек может раскрыть свои способности, реализовать возможности, это расцвет его индивидуальности.

Происходит его становление в профессиональном плане, он переходит на новый уровень общения с людьми, реализовывает себя в роли супруга (или супруги) и родителя.

Первый период взрослости обладает психологическими, физиологическими и познавательными особенностями.

Человек продолжает свое индивидуальное развитие. Его основные психологические функции стабилизируются, а сенсорная чувствительность достигает пика развития. Внимание также изменяется, становится избирательным, увеличиваются его объем и способность к переключению.

Память достигает больших показателей (как долговременная, так и кратковременная).

Мышление отличается гибкостью и подвижностью процессов. В зависимости от определенного возраста конкретные виды мышления развиты чуть больше.

В эмоциональной сфере также присутствуют свои особенности. Человек стремится к установлению длительных позитивных эмоциональных связей. Он старается завоевать и удержать общественные позиции. Сталкиваясь с комплексом родительских отношений, человек может осознанно подходить к оценке своих способностей и возможностей. Чаще всего в этот период он встает перед выбором своей будущей профессии, а это значит, что он самоопределяется.

Второй период взрослости также имеет свои отличительные черты. Для этого возраста характерно снижение уровня психических функций. Это обусловлено тем, что возможности организма человека снижаются.

Интеллектуальная деятельность достаточно продуктивна, но после 50 лет начинает снижаться. Более значимыми для человека становятся внутрисемейные отношения.

Профессиональная деятельность продолжает занимать большое место в жизни человека. Проявляются особенности я-концепции. Человек реально оценивает себя как личность, самооценка становится обобщенной.

Зрелость – один из самых длительных периодов жизни человека. Это период подъема уже закончивших свое формирование психологических, индивидуальных, личностных и профессиональных качеств. Хронологические границы зрелости называются неоднозначно.

Во многом это зависит непосредственно от человека, от того, насколько успешно протекают его развитие и становление как личности.

В период зрелости человек имеет больше возможностей, он может ставить перед собой самые высокие цели и добиваться их. Его знания достаточно велики и разнообразны, он способен реально оценивать ситуацию и себя. Зрелостью можно назвать период индивидуального расцвета.

В зрелом возрасте человек уже состоялся в профессиональной деятельности, занял определенную социальную позицию. Работа (карьера), семья – это то, что в большей степени занимает человека в этот период. Э. Эриксон полагает, что в этом возрасте есть одна основная проблема – выбор, перед которым встает сам человек. Он заключается в определении человеком того, что для него является более значимым: карьерный рост или же решение личных проблем и задач (это продуктивность или инертность).

Важным в этом возрасте является понимание человеком того, что он не только обладает определенными возможностями и правами, но и должен нести ответственность за свои поступки, решения. Если прежде он отвечал только за себя, то с возрастом на него ложится ответственность за других.

Как и любой жизненный этап, период взрослости может сопровождаться кризисом. Это кризис человека 40 лет, отличающийся своими особенностями возникновения, протекания и прекращения.

В профессиональной деятельности в период зрелого возраста человек, как правило, состоялся. Он уже добился определенного положения в обществе, уважения со стороны коллег и подчиненных, его профессиональные знания расширились и приумножились. Человек сам ощущает себя профессиональной личностью. В своей работе он находит источник получения морального удовольствия, раскрытия своих способностей.

В этот период у человека, чаще всего, есть семья. Основными семейными задачами являются обучение и воспитание детей, становление их как личностей. Значимо взаимодействие родителей и детей. Во многом оно определяет семейную ситуацию: спокойную и благоприятную или неспокойную и негативную.

В период зрелости человек может не ощущать своего настоящего возраста, а чувствовать себя настолько, насколько позволяет физическое и психическое состояние. Выделяют три вида возраста: хронологический, физический и психологический. Чаще люди ощущают себя моложе, чем есть на самом деле.

27- Старость (в психологии) —это заключительныйпериод человеческой жизни, условноеначало которого связано с отходом человекаот непосредственного участия в производительнойжизни общества. Хронологическоеопределение границы, отделяющей старость от зрелого возраста, невсегда оправданоиз-за огромных индивидуальных различийв появлении признаков старения. Этипризнаки выражаются в постепенном снижениифункциональных возможностей человеческогоорганизма. Однако, помимо прогрессирующегоослабления здоровья, упадкафизических сил, старость характеризуетсясобственно психологическими изменениями,такими, как, например, интеллектуальныйи эмоциональный уход во внутренниймир, в переживания, связанные с оценкойи осмыслением прожитой жизни (

Прежде всего негативно сказывается нарушение привычного режима и уклада жизни, нередко сочетающееся с острым ощущением противоречия между сохраняющейся трудоспособностью, возможностью принести пользу и их невостребованностью. Человек оказывается как бы «выброшенным на обочину» текущей уже без его деятельного участия общей жизни. Снижение своего социального статуса, потеря сохранявшегося десятилетиями жизненного ритма иногда приводят к резкому ухудшению общего физического и психического состояния, а в отдельных случаях даже к сравнительно быстрой смерти.

Кризис ухода на пенсию часто усугубляется тем, что примерно в это время вырастает и начинает жить самостоятельной жизнью второе поколение — внуки, что особенно болезненно отражается на женщинах, посвятивших себя в основном семье. По одной из версий, время взросления второго поколения оказывает большое влияние на продолжительность жизни многих людей — в связи с потерей очень значимой ее стороны.

Начало последнего периода жизни обычно связано с ускоряющимся биологическим старением. Начинает убывать физическая сила, ухудшается общее состояние здоровья, снижается уровень некоторых психических функций, прежде всего памяти, ухудшается функционирование органов чувств. Все эти регрессивные процессы проявляются у разных людей в разной степени, в зависимости от соотношения их хронологического и биологического возраста. У части людей паспортный возраст очень сильно отражается на психологическом, а последний, в свою очередь, существенно влияет на биологический. При этом свой паспортный возраст так или иначе соотносится со средней продолжительностью жизни.

Напомним, что сейчас в России средняя продолжительность жизни составляет для женщин 72 года, а для мужчин — всего 58 лет. Однако не все люди учитывают, что эти средние показатели отражают статистические данные, включающие смертность в любом возрасте, в том числе в младенческом. Если же, например, вычислить среднюю продолжительность жизни мужчин, уже проживших те же 58 лет, то она окажется намного больше.

С уходом на пенсию, нередко совпадающим с ускорением биологического старения, часто связано ухудшение материального положения, иногда более уединенный образ жизни. Кроме того, кризис может осложниться смертью супруги (супруга), утратой некоторых близких друзей.

Согласно Э. Эриксону, в период поздней зрелости «фокус внимания человека» сдвигается от забот о будущем к прошлому опыту. Заметим, что тем самым психологическое прошлое резко увеличивается, а временная перспектива, напротив, сокращается. Таким образом, предполагается психологическое старение, появление чувства старости. Тем не менее Э. Эриксон выделяет здесь, как и на предыдущих возрастных этапах, две основные линии развития.

Если человек «каким-то образом заботился о делах и людях... переживал триумфы и поражения в жизни... был вдохновителем для других и выдвигал идеи», у него «могут постепенно созревать плоды... предшествующих стадий». Происходит «эго-интеграция», связанная с суммированием и оценкой всех предшествующих стадий развития личности.

Э. Эриксон подчеркивает, что эго-интеграция является в поздней зрелости более значимым для человека фактором, чем свойственный ей психосоциальный кризис. При прогрессивной линии развития на предыдущих стадиях человек может положительно оценить всю свою предшествующую жизнь, с удовлетворением подвести ее итоги как в профессиональной деятельности, общественных отношениях, так и по линии брака и семьи. Видя свое продолжение в детях и внуках, в том, что он смог сделать как профессионал, человек не страшится неотвратимости смерти. Только теперь, на последнем этапе жизни, он обретает, согласно Эриксону, настоящую зрелость и «мудрость прожитых лет»: «Мудрость старости отдает себе отчет в относительности всех знаний, приобретенных человеком на протяжении жизни в одном историческом периоде. Мудрость — это осознание безусловного значения жизни перед лицом самой смерти». Если же человек воспринимает свою прошлую жизнь как цепь «нереализованных возможностей и ошибок», то на ее заключительном этапе у него не может быть эго-интеграции. Ее отсутствие приводит к скрытому страху смерти, сопровождающемуся сожалением, что нельзя прожить жизнь заново, либо к отрицанию «собственных недостатков... путем проецирования их на внешний мир». Э. Эриксон характеризует состояние человека при таком варианте развития, как отчаяние. «Судьба не принимается как остов жизни, а смерть — как последняя ее граница. Отчаяние означает, что осталось слишком мало времени для выбора другого пути к целостности; вот почему старики пытаются приукрасить свои воспоминания».

Признавая, как мы отметили выше, одним из признаков поздней зрелости обязательное психологическое старение, Э. Эриксон в то же время подчеркивает, что для пожилых людей, помимо оценки своего прошлого, необходима способствующая достижению эго-интеграции «жизненная вовлеченность». Он указывает на важность участия в воспитании внуков, в политических событиях, оздоровительных физкультурных программах и т.п.

Следует, однако, иметь в виду, что увеличение психологического возраста в поздней зрелости отнюдь не является ее обязательным атрибутом. Этот возраст, как последний этап на жизненном пути, как время утраты по меньшей мере физических возможностей, является субъективно непривлекательным. По данным И.С. Кона, пожилые люди предпочитают относить себя к «среднему возрасту», и лишь немногие считают себя старыми.

Г. Крайг также отмечает, что хотя у многих пожилых людей взгляд на мир определяется чувством собственной уязвимости, подавляющее большинство из них воспринимает себя совершенно иначе. Исследование, проведенное среди большой группы американцев преклонного возраста, установило, что хотя многие пожилые люди и согласны с тем, что «для большинства людей старше 65 лет жизнь действительно нелегка», себя и своих друзей они считают исключением из этого правила.

Осознание негативных возрастных перемен, чувство старости характерно для тех, у кого вступление в данный возраст связано с резким ухудшением психического состояния или уровня физического здоровья, сужением круга социальных отношений, значительным ухудшением материального положения, с описанными Э. Эриксоном явлениями, сопровождающими отрицательную оценку своей прошлой жизни, и рядом других тяжелых обстоятельств.

28- Активная дискуссия о предмете социальной психологии развернулась в конце 1950-х – начале 1960-х гг. ХХ в. Эта дискуссия была вызвана двумя важными обстоятельствами:

1) возрастающими запросами практики;

2) изменениями, произошедшими в области самой психологической науки. Советская психология окрепла, появились квалифицированные кадры, возросло количество и качество теоретических и практических исследований. Начало дискуссии положила статья А. Г. Ковалева (1959 г.), в которой рассматривались два основных вопроса:

1) понимание предмета социальной психологии и круга ее задач;

2) соотношение социальной психологии с психологией, с одной стороны, и социологией – с другой стороны.

О предмете социальной психологии нет общепринятого представления. Это обусловлено высокой сложностью социально-психологических феноменов, фактов и закономерностей. Поэтому каждое психологическое направление выделяет свой круг ведущих проблем.

Существуют два основных подхода к вопросу о предмете социальной психологии.

Первый понимает социальную психологию как науку о массовых явлениях психики. Второй – главным предметом исследования считает личность. В процессе обсуждений обозначился третий подход, рассматривающий социальную психологию как науку, изучающую как массовые психические процессы, так и положение личности в группе.

Обобщая существующие разнообразные определения, можно сказать следующее: социальная психология – это отрасль психологической науки, которая изучает факты, закономерности и механизмы поведения, общения и деятельности личностей, обусловленные включенностью их в социальные общности, а также психологические особенности этих общностей.

Из определения вытекает, что предметом социальной психологии являются факты, закономерности и механизмы поведения, общения и деятельности отдельных личностей и групп, связанные с их включенностью в социальные общности.

По мнению А. Н. Сухова, А. А. Бодалева и других существует подход, который разделяет предмет теоретической социальной психологии (изучение закономерностей возникновения, функционирования и проявления социально-психологических явлений на макро-, среднем и микроуровне в различных сферах, в нормальных, осложненных и экстремальных условиях) и предмет прикладной социальной психологии (закономерности психодиагностики, консультирования и применения психотехнологий в сфере социально-психологических явлений).

Сфера собственных интересов социальной психологии просматривается довольно четко, что и позволяет отграничить ее как от проблем социологии, так и от проблем общей психологии.

Особенностью социальной психологии является ее широкое включение в жизнь общества. При изучении психологических характеристик как больших, так и малых групп она связана с конкретными задачами, которые стоят перед обществом определенного типа, его традициями, культурой.

Задачи для исследователей:

1) корректный анализ зарубежной социальной психологии, содержания ее теоретических концепций, методов и результатов исследований. Не приемлемо как простое копирование выводов, идей зарубежных исследователей, так и однозначное отрицание чужого опыта. Необходимо рассматривать этот опыт под углом зрения условий, существующих в конкретном обществе;

2) отработка прикладного характера исследования в социальной психологии. Социальному психологу важно помнить об этических проблемах, которые неизбежно встают в процессе исследований; понимать и осознавать проблемы, диктуемые обществом; находить свое место в решении этих проблем.

В связи с переменами, происходящими в обществе в последнее время, растет потребность в социально-психологической теории. Идет переоценка ценностей, ломка стереотипов, смена ролевого поведения, этнополити-ческие конфликты!. Реальна проблема психического здоровья общества. Многие так и не смогли адаптироваться к рыночным отношениям. Переход от социальных гарантий в области здравоохранения, образования, трудовой занятости к личной ответственности идет очень болезненно. Новая социальная реальность выдвигает и новые задачи.

Основные из этих задач следующие:

1) теоретическое осмысление места и роли человека в изменяющемся мире; выявление типов социально-психологических характеров;

2) исследование всего многообразия отношений и общения, их изменения в современном социуме;

3) выработка социально-психологического отношения на природу государства, политики, экономики и общества;

4) разработка теорий социальных конфликтов (политических, межгосударственных, этнических и др.);

5) выработка теоретических основ социально-психологической диагностики, консультирования и оказание различных видов помощи нуждающимся в этой помощи слоям населения. Социальная психология должна помочь разобраться в механизмах преступного поведения, явлениях массовых забастовок и протестах населения, вести переговоры по освобождению заложников, т. е. принимать участие в решении проблем конкретного общества.

Общество диктует проблемы социальной психологии, поэтому главная задача социального психолога – уметь выявить эти проблемы. В построении целостного здания социально-психологической науки эта часть работы и наиболее важна.

29- Общение - это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. Общение включает в себя обмен информацией между ее участниками, который может быть охарактеризован в качестве коммуникативной стороны общения. Вторая сторона общения - взаимодействие общающихся - обмен в процессе речи не только словами, но и действиями, поступками. И, наконец, третья сторона общения предполагает восприятие общающимися друг друга.

Категория «общение» является одной из центральных в психологической науке наряду с категориями «мышление», «деятельность», «личность», «отношения».

Учитывая сложность общения, необходимо каким-то образом обозначить его Структуру, чтобы затем возможен был анализ каждого элемента. К структуре общения можно подойти по-разному, как и к определению его функций. Мы предлагаем характеризовать структуру общения путем выделения в нем трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной.

Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком смысле слова, состоит в обмене информацией между общающимися индивидами.

Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между общающимися индивидами, т. е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями.

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.

Слово «речь» обозначает специфическую человеческую деятельность, поэтому для характеристики обеих ее сторон это слово в лингвистике употребляется в двух основных значениях: речью называется и сам процесс говорения (в устной форме) или письма (в письменной), и те речевые произведения (высказывания, устные и письменные тексты), которые представляют собой звуковой или графический продукт (результат) этой деятельности.

Язык и речь теснейшим образом взаимосвязаны, поскольку речь – это язык в действии, и что для достижения высокой культуры речи язык и речь необходимо различать. что язык – это система знаков, а речь – это деятельность, протекающая как процесс и представленная как продукт этой деятельности. И хотя речь строится на том или ином языке, это самое главное отличие, которое по различным основаниям определяет и другие.

Речь представляет собой способ реализации всех функций языка, прежде всего – коммуникативной. Речь возникает как необходимый ответ на те или иные события действительности (в том числе и речевые), поэтому она в отличие от языка преднамеренна и ориентирована на определенную цель.

Речь прежде всего материальна – в устной форме она звучит, а в письменной она фиксируется с помощью соответствующих графических средств (иногда отличных от данного языка, например, в другой графической системе (латинице, кириллице, иероглифическом письме) или с помощью значков, формул, рисунков и пр.). Речь зависит от конкретных ситуаций, развертывается во времени и реализуется в пространстве.

Таким образом мы видим, что все функции языка реализуются в речи. И язык оказывается главным, но не единственным средством ее создания. Речь всегда представляет собой результат творческой деятельности индивида, поэтому и подходить к анализу, оценке и способам создания речи нужно совсем иначе, чем к языку.

Для того чтобы речь была максимально эффективной, она должна обладать определенными качествами. Таких качеств традиционно выделяется семь: уместность, богатство, чистота, точность, логичность, выразительность и правильность.

30- Личностью не рождаются, ею становятся. Становление личности происходит в ходе ее социализации, социализация личности представляет собой процесс формирования личности в определенных социальных условиях, в ходе этого процесса происходит усвоение человеком социального опыта, т. е. преобразование его в собственные ценности и ориентации. Такое преобразование предполагает избирательное перенесение на собственную систему поведения и отношений тех норм и правил, которые приняты в данном обществе или группе.

Выделяют следующие стадии социализации.

Первичная социализация, или стадия адаптации. От рождения до подросткового периода ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает.

Стадия индивидуализации. У подростка появляется желание выделить себя среди других, развивается критическое отношение к общественным нормам поведения. Это промежуточная социализация, так как мировоззрение и характер подростка все еще неустойчивы. Только к концу юношеского возраста (18–25 лет) вырабатываются устойчивые свойства личности, завершается концептуальная социализация.

Стадия интеграции. У человека появляется желание найти свое место в обществе, «вписаться» в него. Интеграция проходит благополучно, если личностные свойства человека принимаются обществом, группой. Если этого не происходит, то чаще всего встречаются следующие варианты: сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимоотношений с людьми, с обществом; изменение себя по принципу «стать как все»; конформизм, внешнее соглашательство, социальная адаптация.

Трудовая стадия. Охватывает весь период зрелости человека, его трудовой деятельности. Эта стадия характеризуется тем, что человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия на среду и общество через свою деятельность. Послетрудовая стадия. Характеризуется существенным вкладом личности в воспроизводство социального опыта, в процесс передачи его последующим поколениям.

Институты социализации – это социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей, задаются системой внешней регуляции поведения индивида, считает Е. В. Андриенко.

Эффективность социализации обуславливается их нравственным, культурным, экономическим состоянием.

Наиболее значимым является семья. Она занимает особое место в социализации личности, ее нельзя ничем заменить. В семье осуществляется первый адаптивный период социальной жизни человека. Как правило, дети, воспитывающиеся вне семьи, страдают из-за нарушенных эмоциональных контактов, групповой идентичности.

В современном обществе все большее значение играют дошкольные детские учреждения, однако как объекты социально-психологического исследования они практически не изучались. В школе ребенок имеет широкий диапазон социальных отношений с разными людьми, что позволяет апробировать различные социальные роли на всех уровнях.

В зависимости от того, включается ли в жизненный путь человека период высшего образования, решается вопрос о таком социальном институте, как вуз.

Значение профессиональной группы или трудового коллектива в социализации определяется возможностями самореализации, самоактуализации человека в интересующей его деятельности.

Для взрослого человека семья и работа обеспечивают психологический баланс за счет стимулирования положительных эмоций.

Институты социализации реализуют свои функции по отношению к обществу, другим социальным институтам, различным социальным слоям и по отношению к конкретной личности.

31- социальной психологии значимо разделение групп на условные и реальные. Свое научное исследование она сосредотачивает на реальных группах. Среди них можно выделить лабораторные и естественные. В общепсихологических исследованиях фигурируют чаще реальные лабораторные группы. Социально-психологический анализ может быть относительно любой из разновидностей реальных групп, но наибольшее значение имеют реальные естественные группы.

По количеству членов в группе выделяют: большие, малые и микрогруппы. Микрогруппы состоят из двух (диада) или трех (триада) человек. Даже с таким малым количеством членов группы она все же обладает определенными характеристиками социальной группы. В социальной психологии такие группы рассматривают обычно через межличностные отношения неформальной структуры. Связующие факторы данных групп: любовь, дружба, симпатии, общее дело.

Долгое время большие группы изучались лишь с точки зрения массовидных явлений психики и интегральных психологических феноменов, возникающих в подобных больших объединениях. Большие в количественном отношении образования людей подразделяют на два вида:

1. Случайно, стихийно возникшие, достаточно кратковременно существующие общности. К ним относятся толпа, публика, аудитория.

2. Социальные группы, - сложившиеся в ходе исторического развития общества, занимающие определенное место в системе общественных отношений каждого конкретного типа общества и потому долговременные, устойчивые в своем существовании. Сюда относят социальные классы, различные этнические группы (как их главную разновидность - нации), профессиональные группы, половозрастные группы (молодежь, женщины, пожилые люди и т.д.).

Малой группе в психологии уделяется наиболее пристальное внимание. Малая группа - основная социальная микросфера жизни человека. Все члены малой группы знают друг друга лично. Все существенные группы в жизни человека, оказывающие влияние на его развитие, формирование – это, в основном, малые группы. Один из важнейших ведущих факторов, который объединяет группу, - совместная деятельность и общая цель.

Малая группа – это ближайшая среда формирования личности, она влияет на потребности, социальную активность и психологическое состояние человека. Поэтому ее обозначают как первичную. Значимость малой группы зависит от устремлений индивида. Если участник группы ориентируется на те же нормы, ценности, мнения, что и другие члены группы, то он соотносит себя с этой группой как с эталоном, определяющим нормы. Такая группа называется референтной и становится источником социальных установок, ценностных ориентаций субъекта. Человек оценивает себя в соответствии с этими установками, свои поступки, образ жизни, идеалы, ориентируясь на референтную группу. Следовательно, референтная группа может выполнять две главные социальные функции: нормативную и сравнительную.

Следует отметить, что референтная группа может реально и не существовать, она может выступать лишь как воображаемая общность или условная общность. Но даже и воображаемая индивидом группа способна определять особенности его поведения и влиять на принятие решений. Некоторые социальные группы могут обладать ситуативной референтностью, которая со временем проходит. Так, для подростка группа сверстников обладает обычно достаточно высокой референтностью, однако, взрослея, индивид постепенно перестает ориентироваться на ее нормы.

Группы также рассматривают с точки зрения отношения к социуму: позитивного -просоциалъные, либо негативного - асоциальные. Любой коллектив является хорошо организованной просоциальной группой, поскольку ориентирован на пользу обществу. Хорошо организованная асоциальная группа называется корпорацией. Корпорация характеризуется обычно замкнутостью, жесткой централизацией и авторитарным управлением, противопоставлением своих узких интересов общественным (например, хорошо организованная группа преступников).

32- Семья – это одновременно и:

1) малая группа, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью;

2) социальный институт – исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, социальная необходимость которой, обусловлена потребностью общества в воспроизводстве населения.

1) общественные функции семьи:

а) в репродуктивной сфере: функция биологического воспроизводства общества;

б) в воспитательной сфере: функция социализации молодого поколения, поддержания культурной непрерывности общества;

в) в хозяйственно-бытовой сфере: поддержание физического здоровья членов общества, уход за детьми;

г) в экономической сфере: экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества;

2) индивидуальные функции семьи:

а) в репродуктивной сфере: функция удовлетворения потребности в детях;

б) в воспитательной сфере: удовлетворение потребностей в родительстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации в детях;

в) в хозяйственно-бытовой сфере: получение хозяйственно-бытовых услуг одними членами семьи от других;

г) в экономической сфере: получение материальных средств одними членами семьи от других (в случае нетрудоспособности или в обмен за услуги);

д) в сфере первичного социального контроля: формирование и поддержание правовых и моральных санкций за недолжное поведение и нарушение моральных норм взаимоотношений между членами семьи;

е) в сфере духовного общения: духовное взаимообогащение;

Основные кризисы семьи:

1) «кризис идеалов» – развивается через один – два года после начала семейной жизни. Связан с тем, что к этому времени рассеиваются иллюзии и романтика добрачных отношений, возникают экономические проблемы, разрушаются мечты о романтической жизни вдвоем;

2) «кризис рождения первенца» – развивается в связи с повышением материальных расходов, необходимостью совместного ухода за ребенком, повышением ответственности, уменьшением свободного времени и возможности оставаться наедине;

3) «кризис ухода детей из семьи» связан с возникновением ревностных отношений между родителями ребенка и его супругой (супругом), не складывание отношений с родителями брачного партнера своего ребенка, что создает психическую напряженность;

4) «кризис пенсии» – связаны с кризисом послетрудовой стадии социализации личности, потерей ценностей, смысла жизни и т. д.

Этапы развития супружеских отношений по годам жизни

1 этап – Пробуждение. Первые два года совместной жизни. Этот период характеризуется постоянством любовных чувств друг к другу, супругам хочется всегда быть рядом, исполнять желания любимого. На первом месте здесь физическое влечение.

2 этап – Разочарования. Третий – четвертый годы совместной жизни. Спадает пелена с глаз, у супругов начинается период притирки друг к другу, они видят недостатки и несовершенства партнера.

3 этап – Репродукция. Наступает примерно на 5-6 году супружества. Семьи, в которых нет детей, планируют ее пополнение. В этот период любовь более содержательная. Если женщина беременна, то мужчина интуитивно отстраняется от нее, потому как не может быть соучастником периода беременности, создается недопонимание

4 этап – Прочность. 7-8 годы совместной жизни. Оба супруга активизируются к этому этапу. Они уже вместе «съели пуд соли», поняли привычки и требования друг друга и теперь создаются общие цели. Появляется совместное жилье, обстановка и интерьер. Женщины отправляют детей в детский сад и школу – и выходят на работу, у мужчины положение на работе достаточно стабильное. Распределяются семейные роли.

5 этап – Передышка (9-11 годы семейной жизни). Этот период прочен как финансово, так и в отношениях. О разводе супруги не думают, переступив 9-летний рубеж. Большинство супругов разделили обязанности

6 этап – Итоги (12-14 супружеские годы). У женщин после сорокалетнего возраста (мужчины немного позднее) начинается подведение итогов семейной жизни. Переосмысливают ценности, смотрят, чего добились, а чего – еще не успели достигнуть.

7 этап – Кризис (15-20 годы супружества). Любовные отношения становятся привычными. Партнеры начинают отходить друг от друга, искать личное пространство. Жены переживают по поводу нежелания мужчин находиться в их обществе, многие находятся в стрессе. Мужчины в этот период поглядывают «налево». Этапы развития супружеских отношений у семейных пар после 20 лет совместной жизни:

8 этап – Обновления (21-25 годы семейной жизни). Кризис позади и партнеры вместе. В этот период партнеры по-новому смотрят друг на друга, видят друг в друге изменения, то, чего раньше не замечали. Совместные дети нуждаются лишь в материальной поддержке; психологическая помощь, как и наказание, и поощрение уже не нужны. На работе у обоих партнеров наступает подъем сил и стабильности.

9 этап – «Поздняя весна» (26-30 годы супружества). В этом периоде дети покидают дом родителей, живут отдельно. Именно это событие вдыхает новую жизнь в любовь пары. Их чувства становятся более нежными, гармоничными. Партнеры больше думают о своем любимом, чем о себе.

10 этап – Старость (31 год супружества и более). Этот период смело можно назвать «сбором урожая». Прошедшие столько времени вместе партнеры наслаждаются выращенными плодами своей любви. Наступает чувство благодарности за проведенные годы, за чувства, подаренные друг другу. Хоть и физические возможности мужчин оставляют желать лучшего, все же доверие у партнеров остается. Психологи именуют этот период «золотой осенью».

33-.Межличностный конфликт. Этот тип конфликта, возможно, самый распространенный. В организациях он проявляется по-разному. Это, во-первых, конфликты по вертикали, когда конфликтующие стороны находятся на разных уровнях управленческой иерархии, и, во-вторых, конфликты по горизонтали, когда стороны расположены на одном уровне иерархии. Чаще всего это борьба руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую силу, время использования оборудования или одобрение проекта. Способы разрешения межличностных конфликтов