- •1.Введение. История развития вычислительной техники

- •6.Способы перевода чисел из одной системы счисления в другую

- •8.Выполнение арифметических операций. Реализация на логических схемах.

- •9.Логические элементы и логические операции. Классификация логических элементов.

- •10.Цифровые комбинационные устройства.

- •11.Последовательные цифровые устройства. Схемы с памятью.

- •11.Математическая модель микропроцессора

- •12.Формат и разновидность команд микропроцессора

- •13.Режимы работы микропроцессора.

- •Содержание понятия «архитектура эвм». Основные характеристики, на нее влияющие.

Содержание понятия «архитектура эвм». Основные характеристики, на нее влияющие.

Архитектура ЭВМ - общее описание структуры и функций ЭВМ, ее ресурсов. В это описание входит: общая конфигурация основных устройств; основные возможности и характеристики устройств; способы взаимосвязи основных устройств компьютера. Ресурсы ЭВМ - средства вычислительной системы, которые могут быть выделены процессу обработки данных на определенный интервал времени. К ресурсам ЭВМ традиционно относят объем доступной памяти, процессорное время и др. К центральным (системным) устройствам компьютера относят, прежде всего, центральный процессор, оперативную память, системную магистраль. Периферийными устройствами компьютера являются: дисплей, клавиатура, манипуляторы - мышь, джойстик, световое перо и т.п., винчестер, дисководы для гибких и компакт-дисков, принтер, плоттер, сканер, модем и пр. Порт - устройство, через которое периферийные устройства подключаются к системной магистрали. При разработке принципов архитектуры компьютеров широко используется идея о разделении отдельных операций процесса решения задачи (процесса вычислений) между отдельными "специализированными" устройствами. Когда Чарльз Бэббидж разрабатывал аналитическую счетную машину в 1830-х гг. он предположил, что для успешной работы необходимы как минимум следующие устройства (рис. 9): устройство для обработки данных, в котором непосредственно осуществляются вычисления ("мельница); устройство для хранения данных ("склад"); устройство для управления процессом вычислений ("контора"). "Контора" _sz ¦R> Г 'Склад" ~z\— "Мельница" Рис. 9 Архитектура аналитической счетной машины с точки зрения Ч. Бэббиджа Разработке Бэббиджа не суждено было воплотиться в действующей модели, но идеи о разделении отдельных операций процесса вычислений между отдельными "специализированными "устройствами получили дальнейшее развитие в принципах архитектуры компьютеров, традиционно называемых принципами фон Неймана (1940-е гг.). Эти принципы таковы:

принцип программного управления. Все устройства работают под управлением программ. Программы состоят из отдельных шагов - команд. Последовательность команд и является программой; принцип условного перехода. Существует возможность менять последовательность вычислений в зависимости от полученных промежуточных результатов; принцип хранимой программы. Программы и данные к ним хранятся в одной той же памяти. Команды представляются в числовой форме и хранятся в том же ОЗУ, что и данные для вычислений. Таким образом, команды можно посылать в арифметическое устройство и преобразовывать как обычные числа. Это позволяет создавать программы, способные в процессе вычислений изменять сами себя; принцип иерархичности запоминающих устройств - память делится на оперативную (быстрая, небольшого размера) и долговременную (большую, а потому медленную). Наиболее часто ис- пользуемые данные хранятся в быстром ЗУ сравнительно малой емкости, а более редко используемые - в медленном, но гораздо большей емкости; - принцип двоичного кодирования - вся информация в компьютере хранится и обрабатывается в двоичном коде. Начиная с первых ЭВМ (1940-е гг.), реализовывалась схема взаимодействия устройств компьютера, основанная на этих принципах, представленная на рис. 10. Память (долговременная "медленная") t I Память (оперативная, "быстрая") Процессор < ,, УУ < > АЛУ ( Устройства ввода) (Устройства вывода) Рис. 10 Схема взаимодействий устройств компьютера согласно архитектуре фон Неймана: УУ - устройство управления; АЛУ - арифметико-логическое устройство Что касается персональных компьютеров (конец 1970-х - начало 1980-х гг.), то их основу составляет находящаяся в системном блоке системная ("материнская") плата, на которой размещены сис-темные (центральные) устройства компьютера - процессор и память (оперативная и постоянная), соединенные между собой системной шиной (информационной магистралью), к которой подсоединяются контроллеры всех периферийных устройств, подключаемых к компьютеру (см. рис. 11). При этом периферийными считаются и клавиатура, и монитор, и винчестер, и дисководы, и модем, и манипуляторы, и сканер, и видеокамера, и т.д. Дополнительные устройства, позволяющие пользователю компьютера слушать музыку, смотреть видеоролики, работать в сети и т.д., подключаются через специальные платы расширения. Невозможна работа компьютера и без таких вспомогательных (с точки зрения процесса обработки информации) устройств, как блок питания, система охлаждения и

пр. Системный блок компьютера Системная (материнская) плата Центр альный ПРОЦЕССОР М ат ем ают t с кий сопроцессор Опера тивная ПЗУ — память Слоты — расширения Контроллер клавиатуры XI Жесткий диск (винчестер) Системная магистраль (шина данных + адресная шина+шина управления) Адаптер портов Контроллеры доп. устройств Адаптер монитора Контроллеры дисков Дисководы для гибких дисков, компакт-дисков Монитор Клавиатура Устройства, подключаемые через порты (принтер, мышь, джойстик и т.д.) Доп. устройства (стриммер, модем, сканер и т.д.) Рис. 11 Схема архитектуры персонального компьютера Примечание. Адаптер монитора (видеоадаптер) часто также располагается на системной плате.

Однопроцессорные ЭВМ. CISC-компьютеры.

Однопроцессорные ЭВМ. RISC-компьютеры.

Однопроцессорные ЭВМ. SIMD-компьютеры.

Однопроцессорные ЭВМ. Отличие матричной и векторно-конвейерной архитектур.

Многопроцессорные ЭВМ. MISD-компьютеры.

Многопроцессорные ЭВМ. MIMD-компьютеры.

VLIW – процессоры.

Процессоры: функции и основные параметры.

Структурная схема процессора. Виды процессоров. Фазы работы ЦП.

Центральное управляющее устройство: назначение и классификация.

Арифметико-логическое устройство. Методы повышения его быстродействия.

Организация памяти в ЭВМ.

Аппаратные средства ПК.

Структура и назначение оперативной памяти ЭВМ.

Методы управления ОП с использования внешней памяти.

Организация виртуальной памяти.

Методы управления ОП без использования внешней памяти.

Свопинг.

Методы повышения пропускной способности ОП.

Типовая структура КЭШ-памяти и способы размещения в ней данных.

Системы внешней памяти.

Система прерываний в ЭВМ. Ее характеристики.

Программно-управляемый приоритет прерывающих программ.

Подсистема ввода-вывода. Принципы ее организации.

Интерфейсы ввода-вывода. Их классификация.

Типы и характеристики стандартных шин.

Периферийные устройства.

Рассмотрено на заседании ПЦК преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки «Электро- и теплоэнергетика» «___» _____________2014г. Протокол №________ Председатель ______________________ Т.Н. Масленникова

|

|

УТВЕРЖДАЮ Зам.директора ______________________ П.А. Стифеева «___» ____________ 2014 г. |

|

|

|

|

|

|

Перечень

практических заданий к экзаменационным билетам

по учебной дисциплине «Вычислительная техника»

для студентов групп ЭМ-12 и ЭМ-21

специальности 140448

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического электрооборудования (по отраслям)

В кодировке Unicode на каждый символ отводится 2 байта. Определите информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке.

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 480 бит. Какова длина сообщения в символах?

Объем информационного сообщения 12 288 битов. Выразите его объем в байтах.

Переведите числа из десятичной формы в двоичную и выполните арифметические операции с двоичными числами: 1) (23)10 + (22)10 = ? 2) (23)10 - (13)10 = ? .

Переведите числа из десятичной формы в двоичную и выполните арифметические операции с двоичными числами: 1) (12)10 * (7)10 = ? 2) (24)10 - (16)10 = ? .

Перевести числа из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную форму: (9A5F)16 = (?)2 ; (AB9)16 = (?)2.

Перевести числа из восьмеричной системы счисления в двоичную форму: (557)8 = (?)2 ; (364)8 = (?)8 .

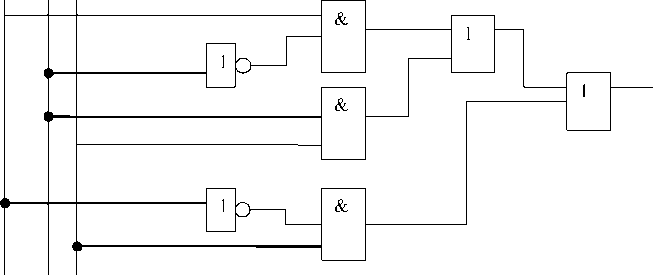

С

х1 х2 х3

оставить логическое выражение согласно логической схеме.

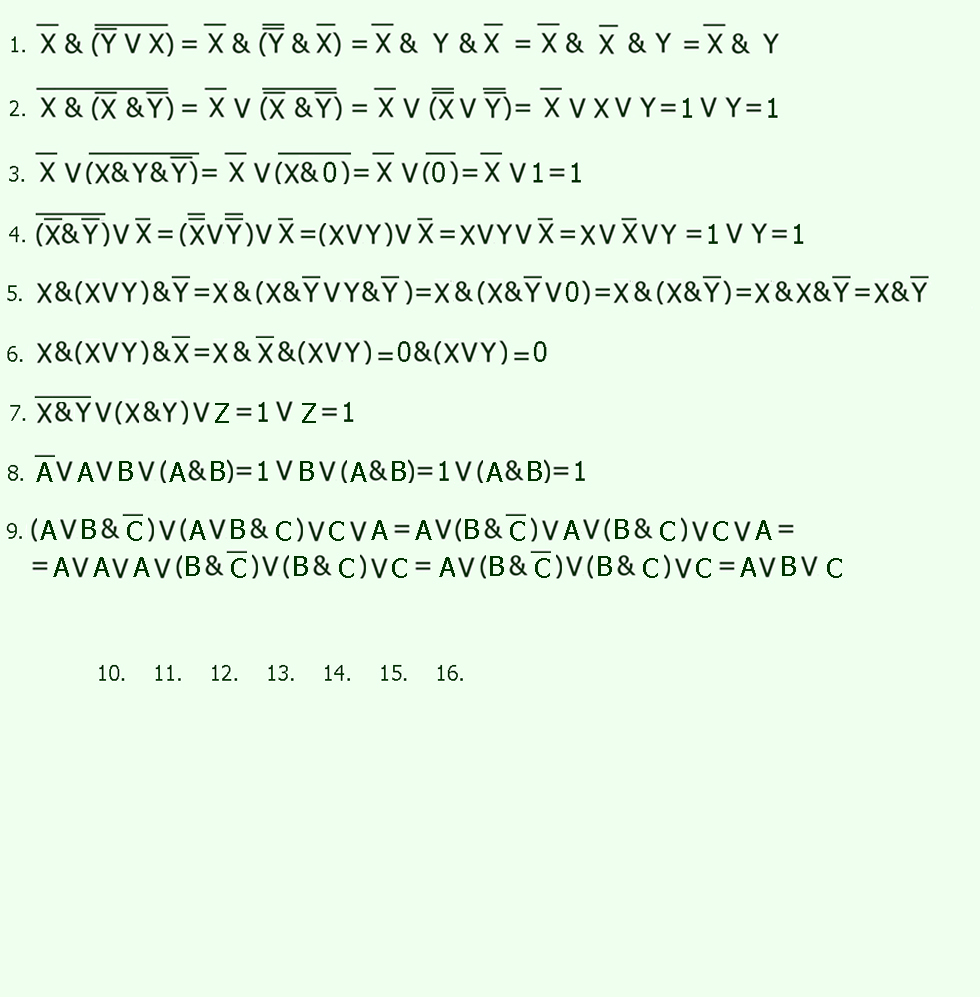

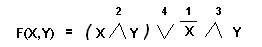

Составить таблицу истинности логической функции:

.

.С

х1 х2 х3

оставить логическое выражение согласно логической схеме.

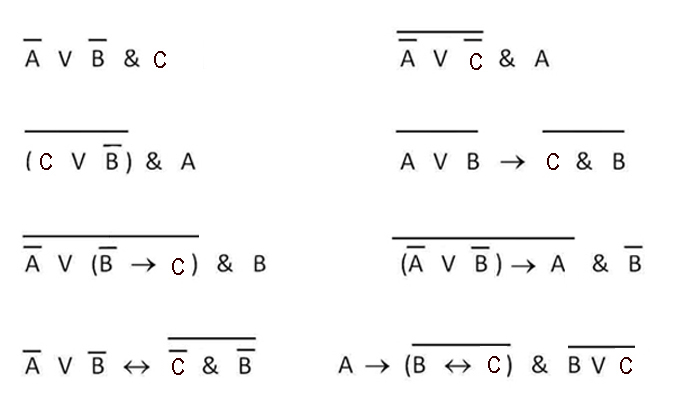

Составить логическую схему по заданной аналитической записи F(A,B,C) =

.

.Составить таблицу истинности логической функции: .

Составить логическую схему по заданной аналитической записи F(A,B,C) = .

Составить таблицу истинности логической функции: .

Составить логическую схему по заданной аналитической записи F(A,B,C) = .

Составить таблицу истинности логической функции: .

Составить логическую схему по заданной аналитической записи F(A,B,C) = .

Составить таблицу истинности логической функции: .

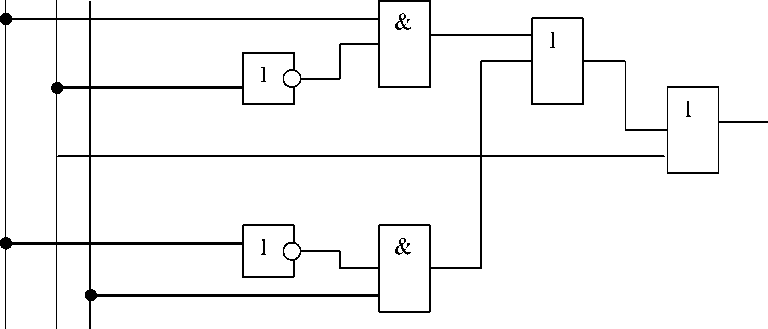

Составить логическое выражение согласно логической схеме.

х1 х2 х3

х1 х2 х3

Составить логическую схему по заданной аналитической записи: F(A,B,C) = (¬A & ¬B &¬C) V (A V B & C).

Составить логическое выражение согласно логической схеме.

Составить логическую схему по заданной аналитической записи:

.

.Перевести числа из восьмеричной системы счисления в двоичную форму и найти их разность: (574 )8 = (?)2 ; (235)8 = (?)2.

Составить логическую схему по заданной аналитической записи: F(A,B,C) = ¬(B V ¬C & (A V B)).

Перевести числа из восьмеричной системы счисления в двоичную форму и найти их сумму: (574 )8 = (?)2 ; (235)8 = (?)2.

Составить логическую схему по заданной аналитической записи: F(A,B,C) = (A &¬ B) V A &¬ C.

Составить логическую схему по заданной аналитической записи: F(A,B,C) = (¬A V¬ B & C) & (A V B & C).

Составить логическую схему по заданной аналитической записи: F(A,B,C) = (B &¬ C) V¬ A & B.

Перевести числа из восьмеричной системы счисления в двоичную форму: (574 )8 = (?)2 ; (235)8 = (?)2.

Преподаватель ___________ Т.Н. Масленникова