Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт материаловедения и металлургии

Пояснительная записка на тему: Синергетические эффекты. Самораскипание ванн.

Студент: Рахимов Р.Р.

Группа: МТЗМ-220105

Преподаватель: Гилева Л.Ю.

Екатеринбург

2014

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................2

1. Особенности синергетического подхода....................................................................3

2. Самораскипание сталеплавильной ванны................................................................13

Введение

При исследовании сложных объектов с целью выбора способов рационального воздействия на них возможны два подхода: либо навязать системе необходимое поведение (например, программу), либо действовать, опираясь прежде всего на знание внутренних свойств системы и законов ее саморазвития. Первый подход лежит в основе автоматического регулирования, хотя и здесь имеется всемерное стремление получить адекватные характеристики (модели) объекта по управляемым каналам. Второй подход лег в основу недавно сформировавшегося раздела науки, получившего название теории самоорганизации или синергетики.

1. Особенности синергетического подхода.

С момента выхода в свет в 1948 году знаменитой книги Норберта Винера "Кибернетика или управление и связь в животном и машине" кибернетика заявила о себе как междисциплинарная наука, ставящая целью изучение передачи, преобразования информации и управления независимо от физической природы объектов. Богатство и глубина идей, изложенных в этой и других книгах Н. Винера, поражает, особенно если учесть, что они высказаны более полувека назад. При этом наряду с такими крупными математическими разработками, как знаменитое уравнение статистической динамики (уравнение Винера-Хопффа), не меньший интерес представляют его мировоззренческие взгляды, особенно связанные с неизбежным возрастанием энтропии и ролью информации как возможной альтернативы этого процесса. Одна из важнейших проблем современного естествознания - соотношение необходимости и случайности, детерминизма и вероятности - занимала важное место в философских представлениях Н. Винера. По праву считая себя математиком, он в то же время видел в себе продолжателя замыслов американского физика У. Дж. Гиббса, которого назвал родоначальником стохастического естествознания.

В конце 70-х — начале 80-х годов теперь уже прошлого столетия стало оформляться еще одно научное направление методологического плана, внешне созвучное с кибернетикой и имеющее пересекающиеся направления исследования, но в то же время имеющее различия даже в плане греческой этимологии: с одной стороны — рулевой, с другой — кооперативно. Это направление получило название синергетики.

В последние годы накопилось много примеров физических и химических систем, в которых из критических состояний возникают высокоупорядоченные пространственные или пространственно-временные структуры, как и в живых организмах. Такие системы могут функционировать лишь за счет подвода к ним потока энергии или вещества. В отличие от машин, сконструированных человеком (в том числе систем автоматического регулирования), которые рассчитаны на определенный тип функционирования, вышеупомянутые структуры образуются спонтанно, то есть они самоорганизуются. При этом оказалось неожиданным, что большое число таких систем проявляет удивительные аналогии в поведении при переходе от неупорядоченного состояния в упорядоченное, что свидетельствует в пользу того, что функционирование таких систем подчиняется одним и тем же фундаментальным принципам. Во всех рассматриваемых системах процесс самоорганизации обязательно идет с участием большого числа объектов (атомов, молекул или более сложных образований) и, следовательно, определяется совокупным кооперативным действием. Термин «синергетика» предложил ввести профессор Штутгардского университета Герман Хакен. Это название происходит от греческого synergeia, что означает совместное или кооперативное действие. Впервые же этот термин был введен именно в этом смысле английским физиологом Шерринктоном около ста лет назад в ходе исследования мышечной системы управления и согласованного управления со стороны спинного мозга. Г. Хакен предложил таким термином называть совокупный коллективный (или кооперативный) эффект взаимодействия большого числа подсистем, приводящих к образованию устойчивых структур, то есть к самоорганизации в сложных системах.

В своей книге «Синергетика», выпущенной в Германии в 1978 г., а в русском переводе в 1980 г., Г. Хакен отталкивается от фундаментальных понятий: вероятности, информации, случайности, необходимости. С помощью достаточно строгих математических выводов он подходит к основным проблемам самоорганизации, то есть к механизму перехода от хаоса к упорядоченности и обратно, затрагивает также вопросы теории фазовых переходов в равновесных и неравновесных системах, а затем иллюстрирует их на проблемах физики, химии, биологии и социологии. Значительную роль в этой книге играет анализ устойчивости динамических систем и описание флуктуаций. Для этой цели применяется математический аппарат, используемый для анализа динамических процессов в классической механике и теории управления, в сочетании с аппаратом теории вероятности.

Другая школа, возглавляемая профессором свободного униерситета Брюсселе Ильёй Пригожиным, который в течение многих лет занимал пост президента Королевской академии наук, предпочитает для обозначения тех же явлений (процессов) использовать термин "самоорганизация". В основу работ этой школы положена термодинамическая теория структур устойчивости и флуктуаций. И. Пригожин является одним из основателей современной теории необратимых процессов и ряда фундаментальных работ по вопросам термодинамики статистической физики. За эти работы в 1977 г. ему была присуждена Нобелевская премия по химии. Объяснить механизм самопроизвольного возрастания упорядоченности с позиций классической термодинамики оказалось невозможным. Более адекватной теоретической основой для этой цели явилась обобщенная термодинамика необратимых процессов, разработанная усилиями этой школы. «Переход oт термодинамики (правильнее термостатики) равновесных состояний к термодинамике неравновесных процессов, — подчеркивает И. Пригожин, — несомненно знаменует прогресс развития ряда областей науки». В работах этой научной школы дана довольно стройная теория, позволяющая определить ряд условий, при которых возможна самоорганизация, в частности, рассчитать степень отклонения от термодинамического равновесия и условия устойчивости неравновесных стационарных состояний, которым соответствует новый тип динамических состояний материи, названных И. Пригожиным диссипативными структурами, то есть структурами, связанными с рассеиванием энергии и могущими существовать только при условии эффективного использования энергии из окружающей среды.

Как показывает обобщенная термодинамика, возникновение новой (динамической) структуры (переход от одного типа организации к другому) является результатом неустойчивости. При этом большую роль могут играть флуктуации, которые неизбежно возникают в системах, обладающих многими степенями свободы, и представляют собой случайные явления. То есть флуктуации это, по существу, уплотнения или неравномерность распределения каких-либо свойств (концентрации, температуры). Поведение же системы в целом (большом) может описываться с помощью детерминистических законов. Наиболее адекватным математическим аппаратом моделей самоорганизации являются нелинейные дифференциальные уравнения.

Качественная теория дифференциальных уравнений, нашедшая дальнейшее развитие в теории катастроф и теории бифуркаций, позволяет определить условия, при которых возможен выход системы в режим самоорганизации, в частности, условия выхода на границу устойчивости и в область неравновесных стационарных состояний. Таким образом, несмотря на некоторые определенные отличия в подходах, обе школы основное внимание уделяют анализу устойчивости и флуктуаций. Нас, естественно, в первую очередь интересует приложение этих идей для анализа физико-химических процессов, протекающих в металлургических агрегатах. Ниже мы попытаемся проанализировать, чем же отличаются подходы кибернетики (по крайней мере, те из них, которые связаны с управлением) от подходов синергетики. Процессы самоорганизации изучались, в частности, в рамках кибернетики, но там шла речь в основном об организации, навязанной объекту извне (например, охват обратной связью). При этом имели дело главным образом с техническими системами, построенными человеком для достижения вполне определенных целей управления или регулирования.

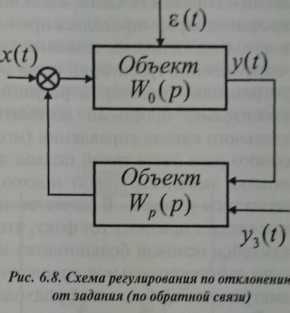

При описании объектов здесь чаще всего использовался функциональный (поведенческий) подход и мало обращалось внимания на конкретные механизмы процессов, протекающих внутри объекта. На рисунке предоставлена схема одноконтурной системы регулирования с обратной связью.

![]()

Как видно из соотношения, даже в этом сравнительно простом случае одноконтурного регулирования знание особенности свободного движения объекта, то есть передаточной функции объекта, является необходимым условием достижения приемлемого качества регулирования. Причем оценка динамических свойств объекта Wo(p) в этом случае, как правило, осуществляется по результатам эксперимента для каждого канала управления в отдельности. Характерным для этого подхода является то, что основной упор здесь делается на роль рулевого (это есть первоначальный смысл слова «кибернетика»), то есть на роль регулятора. Благодаря наличию регулятора, в некоторых случаях можно поступиться более подробным изучением свойств объекта. В ряде случаев это делается сознательно. Например в тоталитарной социалистической экономике необходимость поддержания задания (плана) любой ценой на всех уровнях народного хозяйства от государственного до каждого конкретного предприятия была доведена до абсурда. Часто это делалось без учета возможностей конкретного объекта, что приводило либо к необоснованно большим затратам на выполнение нереального задания, либо к искажению отчетности при невозможности его выполнения.

Надо также отметить, что существующая теория управления, а главным образом ее часть, касающаяся теории автоматического регулирования, сформировалась преимущественно на задачах управления полетом, где основное внимание уделялось выделению программной и возмущенной траекторий и как можно более точному отслеживанию программной траектории регулятором, что позволяет ограничиться относительно простыми математическими моделями для каждого отдельного канала управления (моделями в малом). Для решения подобного рода задач такой подход является адекватным. Многолетние попытки перенести такой подход на металлургические объекты не увенчались успехом. В качестве немаловажного обстоятельства при этом следует признать тот факт, что в системе металл - шлак - газ, являющейся основой большинства металлургических процессов, имеет место самопроизвольное упорядочение по ряду взаимосвязанных параметров, что требует иных подходов к их управлению.

Попытаемся на примере управления обезуглероживанием и нагревом мартеновской и конвертерной ванн показать неэффективность кибернетического подхода (точнее, управления по обратной связи) к управлению таким объектом. Представим себе, что мы решили управлять процессом обезуглероживания и нагрева металла по заданным программным траекториям Т3 и С3 аналогично тому, как автопилот ведет по заданной траектории летательный аппарат. При этом если траектории высоты и курса для летательного аппарата жестко заданы и практически независимы друг от друга, то траектории обезуглероживания и нагрева для случая мартеновской и конвертерной ванн, во-первых, не могут быть заранее заданы, так как зависят от характера протекания предыдущих периодов (в частности, периода плавления), во-вторых, зависят друг от друга.

Они как бы погружены в объект и связаны друг с другом через внутренние параметры объекта. Так, например, траектория нагрева металла связана с траекторией обезуглероживания через влияние содержания углерода на температуру плавления и необходимый перегрев над этой температурой. При малом перегреве над линией ликвидус снижается скорость всех процессов, в том числе усвоение шлакообразующих, а при очень существенном ее превышении (например, более 120 °С) резко увеличиваются затраты энергии и насыщение металла газами. Появляется вероятность аварийных вскипаний и выбросов металла и шлака. Кроме того, увеличение скорости обезуглероживания, как, например, на участке в — г, автоматически ведет к повышению скорости нагрева. Это связано с увеличением работы перемешивания за счет увеличения выделения пузырьков СО, а также повышением теплового КПД печи за счет более интенсивного перемешивания металла и шлака. Например, попытка вести процесс на этом участке по заданной траектории скорее всего не увенчалась бы успехом или привела к необоснованным дополнительным затратам в виде увеличения расхода топлива для торможения процесса через снижение окислительной способности газовой фазы печи.