- •Белгород – 2012

- •Введение

- •Цель и задачи производственной практики студентов по терапии

- •I. Собирать и интерпретировать информацию о состоянии здоровья пациента:

- •II. Владеть алгоритмом постановки клинического диагноза, назначения лечения и профилактических мероприятий при заболеваниях внутренних органов:

- •III. Диагностировать, оказывать экстренную помощь больным на догоспитальном и госпитальном этапах и определять тактику оказания дальнейшей медицинской помощи при следующих неотложных состояниях:

- •IV. Выполнять следующие манипуляции:

- •IV. Владеть алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением к врачу специалисту при следующих заболеваниях:

- •Порядок прохождения производственной практики по терапии

- •Обязанности студента во время прохождения практики

- •Перечень практических навыков, подлежащих освоению студентами во время практики по терапии

- •Учебно-исследовательская работа студентов (уирс)

- •Рекомендуемые темы рефератов для подготовки к дифференцированному зачету по итогам производственной практики

- •Примерный перечень вопросов для проведения зачета по итогам практики по терапии

- •Методика некоторых врачебных манипуляций Сердечно-легочная реанимация

- •Восстановление проходимости дыхательных путей

- •Искусственная вентиляция легких

- •Закрытый (непрямой) массаж сердца

- •Диагностика и лечение нарушений ритма сердца Диагностика и лечение желудочковой тахикардии

- •Электрическая дефибрилляция сердца

- •Другие врачебные процедуры Промывание желудка и пищевода

- •Пункция плевральной полости

- •Рентгенологические исследования

- •Функциональные исследования

- •Велоэргометрия

- •Характеристика лечебных диет (Институт питания рамн)

- •Тесты для самоконтроля знаний студентов по итогам учебно-производственной практики

- •Образец ведения дневника практики

- •Дневник

- •Время практики с ______г. По ______г.

- •Базовый руководитель________________________________

- •Главный врач лпу _________________________________

- •Перечень практических навыков, освоенных

- •Сводный отчет по производственной практике

- •Характеристика

- •Отчет по учебно-исследовательской работе студентов (уирс)

- •Подпись вузовского руководителя_____________________

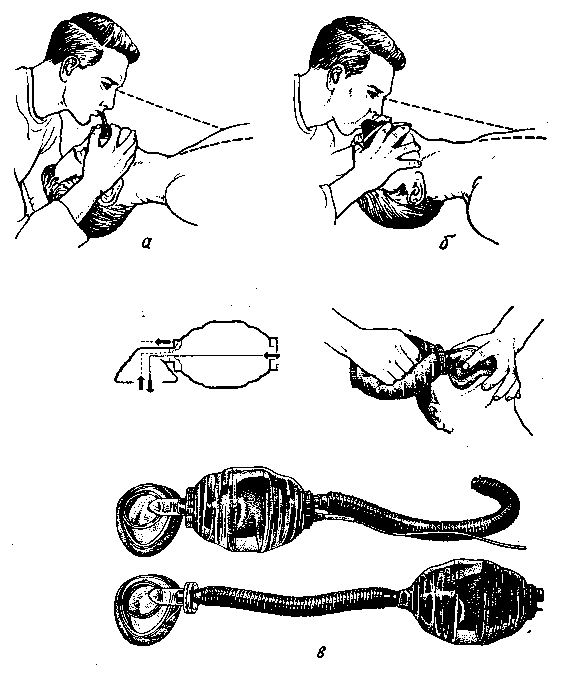

Искусственная вентиляция легких

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) начинают сразу же после восстановления проходимости верхних дыхательных путей, если оно не привело к появлению самостоятельного дыхания. Врач, оказывающий помощь, становится на колени у изголовья больного, подкладывает одну руку под его шею, а другую на лоб и максимально запрокидывает голову назад, одновременно зажимая пальцами нос. При запрокидывании головы назад рот больного самопроизвольно открывается. Оказывающий помощь делает вдох, плотно прикладывает свои губы к губам больного (обычно через чистый носовой платок или марлевую салфетку) и выдыхает воздух в его рот. Если грудная клетка расширяется, значит, вдох осуществлен правильно. Затем происходит самопроизвольный выдох и повторное вдувание воздуха в рот больного. Интервалы между отдельными дыхательными циклами должны составлять 5 с (12 циклов /минуту). Объем искусственного вдоха должен быть 0,7 – 1,0 л.

Главный критерий эффективности ИВЛ – расширение грудной клетки при вдувании воздуха и спадение ее при пассивном выдохе. Вздутие надчревной области, возникающее при ИВЛ, свидетельствует о попадании воздуха в желудок, что чревато возможностью регургитации желудочного содержимого.

Ребенку ИВЛ производят, охватывая своими губами его рот и нос одновременно, так как они находятся на близком расстоянии друг от друга. Частота вдуваний воздуха – до 18 раз в минуту.

Рис. 2. Искусственное дыхание:

а- с помощью S-образной трубки;

б- с помощью маски;

в- с помощью мешка типа Амбу

Более целесообразно использовать для ИВЛ различные инструменты и приспособления. При наличии реанимационного дыхательного набора можно проводить вентиляцию легких с помощью ротоносовой маски и саморасправляющегося мешка «Амбу». При использовании маски важно следить за тем, чтобы она плотно прилегала к лицу пострадавшего. Носовую часть маски придерживают большим пальцем левой руки, а подбородочную часть – указательным, остальными пальцами подтягивают подбородок больного кверху и кзади (рис. 2 б). Этот прием препятствует западению языка. Правой рукой сжимают мешок. Можно использовать маску и воздуховод одновременно.

При применении ручных дыхательных аппаратов частота дыханий составляет 12–15 в 1 мин., объем воздуха 0,5 – 1,0 л. Следует помнить, что при использовании ручных дыхательных аппаратов также необходим постоянный контроль над проходимостью верхних дыхательных путей.

Наилучшим способом обеспечения проходимости дыхательных путей и эффективности ИВЛ является интубация трахеи.

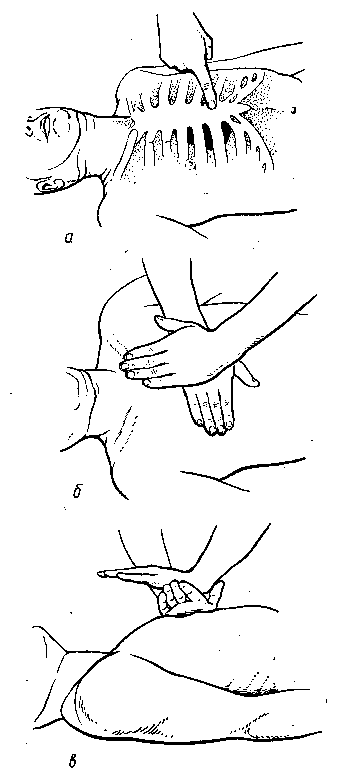

Закрытый (непрямой) массаж сердца

Если с остановкой дыхания, произошла и остановка сердца, то ИВЛ должна сопровождаться закрытым массажем сердца. Его проводят до момента восстановления самостоятельной сердечной деятельности. К закрытому массажу сердца следует приступать немедленно, как только поставлен диагноз острой остановки кровообращения без выяснения ее причин и механизмов. Поэтому закрытый массаж сердца должен немедленно начинать тот, кто первым оказался вблизи умирающего и зафиксировал остановку кровообращения.

Больной должен находиться в горизонтальном положении на твердой основе (пол или низкая кушетка), при возможности ноги больного следует приподнять на 25 – 40%.

Человек, оказывающий помощь встает на колени с любой стороны от больного. Для проведения массажа реанимирующий кладет одну свою ладонь на другую строго по средней линии в зону, расположенную на 7–10 см выше места прикрепления к грудине мечевидного отростка, и производит давление на грудину. Выпрямленные в локтевых суставах руки массирующего располагаются так, чтобы давление производило только запястье. Компрессия грудной клетки производится за счет тяжести тела врача, а не силы рук. Смещение грудины по направлению к позвоночнику должно составлять 4–6 см.

В минуту следует делать около 60 надавливаний на грудину, продолжительность сжатия должна составлять половину продолжительности цикла массажа. Руки с грудины снимать в промежутках между надавливаниями не следует.

Рис. 3. Наружный массаж сердца:

а,б- правильное положение рук; в - вид сбоку.

Массаж сердца должен проводиться одновременно с ИВЛ. Если помощь оказывает один человек, то через каждые два быстрых нагнетания воздуха в легкие больного следует произвести 10 –12 компрессий грудной клетки. Если помощь оказывают двое, то один реанимирующий производит ИВЛ с частотой 10 –12 вдуваний в 1 мин, а другой – массаж сердца в соотношении 1: 5 (одно раздувание легких проводится после каждой пятой компрессии грудины).

Критериями эффективности массажа являются:

-изменение цвета кожи – она становится менее бледной, серой, цианотичной;

-сужение зрачков, если они были расширены, с появлением реакции зрачков на свет;

-появление пульса на сонных и бедренных артериях;

-определение АД на уровне 60 –70 мм рт. ст. на плечевой артерии;

-иногда – появление самостоятельных дыхательных движений.

Массаж сердца проводят либо до достижения необходимого эффекта (восстановление эффективности кровотока), либо до стойкого исчезновения признаков жизни с развитием симптомов смерти мозга.

С появлением отчетливой пульсации на артериях массаж сердца прекращают, а продолжают только ИВЛ до восстановления спонтанного адекватного дыхания.

Массаж сердца может быть неэффективным в результате следующих ошибок:

- проведение массажа сердца больному, который лежит на мягкой пружинящей поверхности;

- неправильное расположение рук реанимирующего или слишком малая или чрезмерная сила нажатия на грудину, что приводит к перелому ребер или грудины и неэффективности массажа;

- длительный, более 5–10 сек, перерыв в массаже для проведения дополнительных диагностических или лечебных мероприятий, что способствует постепенному нарастанию гипоксии мозга и миокарда и уменьшает возможность достижения успеха реанимации;

- проведение массажа без одновременной ИВЛ: в этом случае массаж бесполезен, так как кровь в легких не оксигенируется.

В процессе реанимации больному вводятся лекарственные средства, способствующие восстановлению сердечной деятельности. Наиболее широко распространен внутривенный путь введения (в периферические и центральные вены). Для инфузии растворов целесообразно сделать пункцию вены и ввести внутривенный пластмассовый катетер. В любом случае при внутривенном введении вслед за лекарственным средством необходимо ввести 20 –30 мл любого раствора (физиологического раствора, 5% раствора глюкозы) с целью протолкнуть его как можно ближе к сердцу.

Первым из лекарственных средств в процессе реанимации, если на ЭКГ зарегистрирована асистолия, применяется адреналин, который оказывает α- и β-адреномиметический эффекты и способствует повышению периферического сопротивления и восстановлению самостоятельной сердечной деятельности. Взрослому человеку вводят 1 мл 0,1% раствора адреналина. Для усиления эффекта симпатомиметиков и эндогенных катехоламинов внутривенно вводят 1 мл 0,1% раствора атропина. Введение атропина можно повторить через 3–5 минут до достижения общей дозы 3 мг (3 мл 0,1% раствора).

Если сердечная деятельность не восстанавливается в течение 15–20 минут эффективной сердечно-легочной реанимации, нужно ввести внутривенно раствор натрия гидрокарбоната (4% раствор в дозе 1 мл/кг веса больного).

В последние годы пересмотрены показания к применению препаратов кальция. Введение кальция (3–5 мл 10% раствора кальция хлорида внутривенно) показано только при развитии гиперкалиемии, гипокальциемии или передозировке антагонистов кальция.

Такие препараты, как адреналин и атропин, могут вводиться в трахею: либо через тонкий катетер и интубационную трубку, либо путем пункции перстневидно-щитовидной мембраны. При внутритрахеальном введении доза препарата увеличивается в 2–3 раза, а сам он разводится в 10 –20 мл любого раствора для облегчения всасывания в сосуды малого круга.

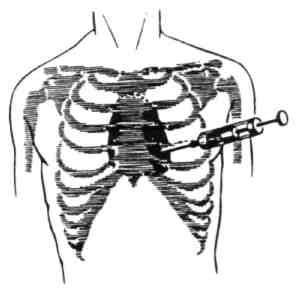

Если внутривенный и внутритрахеальный пути введения лекарственных средств невозможны, то прибегают к внутрисердечному введению лекарственных препаратов. Однако в настоящее время этот метод не является рекомендованным и может быть использован только в исключительных случаях. Для пункции сердца шприц, соединенный с длинной (10–12 см) иглой, вкалывают в пятое межреберье на 2 см левее левого края грудины по верхнему краю ребра и продвигают в глубь тканей при постоянном потягивании поршня шприца “на себя”. Нахождение иглы в полости сердца определяется по появлению струи крови в шприце при потягивании поршня. У взрослого человека игла обычно уходит при этом в грудную клетку на 4-5 см.

Рис. 4. Пункция сердца для введения лекарственных веществ

При появлении в шприце крови быстро вводят лекарство, иглу извлекают и продолжают проведение сердечно-легочной реанимации, перерыв в которой допустим только на время пункции.

Во время пункции сердца возможны серьезные осложнения, которые нужно стараться предупредить:

Возможно ранение иглой ткани легкого с последующим развитием напряженного пневмоторакса. Предупредить это осложнение можно, прекратив вдувание воздуха в легкие на момент пункции. При этом легкое спадается, и вероятность его повреждения сводится к нулю.

Возможно ранение коронарного сосуда с последующим развитием инфаркта в зоне его васкуляризации. При правильной пункции – в пятое межреберье – возникновение этого осложнения маловероятно, так как в этой зоне крупных коронарных сосудов нет.

Нельзя исключить возможность развития тампонады сердца вследствие поступления в полость перикарда крови через пункционное отверстие. Однако, если пункцию проводить правильно в пятое межреберье, то мощная мыщца левого желудочка во время систолы прикрывает это отверстие, которое затем быстро облитерируется.

Таким образом, использование внутрисердечного пути введения лекарственных средств является крайней мерой, к которой следует прибегать только при отсутствии других возможностей.

В ходе реанимации применяются глюкокортикостероидные гормоны, которые повышают чувствительность β-адренореактивных структур миокарда к катехоламинам и способствуют восстановлению сердечной деятельности. Используют преднизолон в дозе 60 – 90 мг или другие препараты в аналогичной дозе.

Сердечные гликозиды при острой остановке кровообращения бесполезны, а аналептики центрального действия (кордиамин и др.) – вредны, так как они резко увеличивают потребность головного мозга и миокарда в кислороде и не оказывают кардиотонического эффекта.

Если при проведении электрокардиографического исследования зарегистрированы нарушения ритма – такие как желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков, производят электрическую дефибрилляцию сердца. Одновременно проводят антиаритмическую терапию для предотвращения рецидива аритмии. При фибрилляции желудочков(и тяжелой желудочковой тахикардии) препаратом выбора является лидокаин.