- •1 Возникновение и понятие статистики, как науки.

- •2 Предмет статистики как отрасли изучаемого знания

- •3 Метод статистики как отрасли изучаемого знания

- •4 Статистическая совокупность.

- •5 Статистические показатели

- •6 Современная организация и задачи статистики в рф.

- •7. Этапы статистического исследования

- •8 Статистическое наблюдение, цель, объект, единица.

- •9. Виды статистического наблюдения

- •10. Формы статистического наблюдения.

- •11. Ошибки статистического наблюдения.

- •12. Меры по обеспечению точности статистического наблюдения.

- •13. Понятие и сущность абсолютных величин.

- •14. Понятие и сущность относительных величин.

- •15. Виды относительных величин и способы их расчета.

- •16. Основное содержание сводки.

- •17. Порядок проведения группировки, ее виды.

- •18. Статистическая таблица, ее элементы и виды.

- •19. Правила построения статистических таблиц.

- •20. Сущность и значение графического изображения данных. Элементы графиков.

- •21. Основные виды графиков.

- •22. Сущность и значение средних величин.

- •23. Виды средних. Правило мажорантности средних.

- •24. Структурные средние.

- •25. Показатели формы распределения.

- •26. Понятие вариации.

- •27. Вариационный ряд.

- •28. Способы расчета показателей вариации.

- •1) Коэффициент осцилляции

- •2) Линейный коэффициент вариации

- •3) Коэффициент вариации

- •29. Дисперсия, ее свойства.

- •30. Правило сложения дисперсий и его практическое значение.

- •31.Вариация альтернативного признака.

- •32. Ряды динамики, их элементы и виды. Важнейшие условия правильного построения рядов динамики.

- •33. Показатели ряда динамики.

- •34. Средние показатели динамики.

- •35. Выявление и характеристика основной тенденции развития при помощи скользящей средней.

- •36. Выявление и характеристика основной тенденции развития при помощи метода аналитического выравнивания.

- •37. Виды трендовых моделей.

- •38. Статистическое изучение сезонных колебаний.

- •39. Понятие о статистической и корреляционной связи.

- •40. Задачи корреляционно – регрессионного анализа и моделирования.

- •41. Условия применения и ограничения корреляционно-регрессионного метода.

- •42. Коэффициент корреляции рангов.

- •43. Понятие о стохастических и функциональных связях.

- •44. Сущность линии регрессии и основные модели корреляционной связи.

- •45. Регрессионные модели: этапы построения и анализа

- •46. Применение корреляционно – регрессионных моделей в анализе и прогнозе.

- •47. Метод аналитических группировок.

- •48. Оценка тесноты связи.

- •49. Сущность и значение индексного метода и анализа.

- •50. Сущность индексов. Общие и индивидуальные индексы.

- •51. Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь.

- •52. Индексы количественных показателей.

- •53. Индексы качественных показателей.

- •54. Агрегатные индексы.

- •55. Территориальные индексы.

- •56. Средняя арифметическая форма индекса.

- •57. Средняя гармоническая форма индекса.

- •58. Индексы постоянного состава.

- •59. Индексы переменного состава.

- •60. Индексы структурных сдвигов.

31.Вариация альтернативного признака.

Среди множества варьирующих признаков, изучаемых статистикой, существуют признаки, которыми обладают одни единицы совокупности и не обладают другие. Эти признаки называются альтернативными. Примером таких признаков являются: наличие бракованной продукции, ученая степень у преподавателя вуза, работа по полученной специальности и т. д. Вариация альтернативного признака количественно проявляется в значении нуля у единиц, которые этим признаком не обладают, или единицы у тех, которые данный признак имеют.

Пусть р - доля единиц в совокупности, обладающих данным признаком (р = m/n); q - доля единиц, не обладающих данным признаком, причем р + q = 1. Альтернативный признак принимает всего два значения - 0 и 1 с весами соответственно q и р. Исчислим среднее значение альтернативного признака по формуле средней арифметической:

![]()

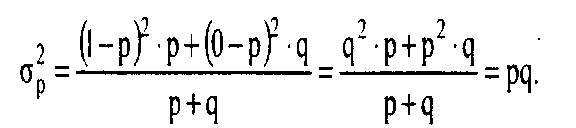

Дисперсия альтернативного признака определяется по формуле:

Таким образом, дисперсия альтернативного признака равна произведению доли на дополняющее эту долю до единицы число. Корень квадратный из этого показателя соответствует среднему квадратическому отклонению альтернативного признака.

Показатели вариации альтернативных признаков широко используются в статистике, в частности при проектировании выборочного наблюдения, обработке данных социологических обследований, статистическом контроле качества продукции, в ряде других случаев.

32. Ряды динамики, их элементы и виды. Важнейшие условия правильного построения рядов динамики.

Ряд динамики – последовательность изменяющихся во времени значений статистического показателя, распложенного в хронологическом порядке.

Составными элементами ряда динамики являются показатели уровней ряда (статистический показатель, характеризующий данное явление за период или на момент времени) и периоды времени (годы, кварталы, сутки) или моменты (даты) времени (периоды времени, которым относятся статистические данные об изучаемом явлении).

Уровни ряда обычно обозначаются через «у», моменты или периоды времени, к которым относятся уровни – через «t».

1. В зависимости от способа выражения уровней ряда ряды динамики делятся на ряды: а) абсолютных; б) относительных; в) средних величин.

2. В зависимости от того, как выражают уровни ряда (на начало месяца или за период), выделяют моментные и интервальные ряды динамики.

3. В зависимости от расстояния между уровнями ряды динамики бывают с равноотстоящими и неравноотстоящими уровнями во времени.

4. В зависимости от наличия основной тенденции изучаемого процесса ряды динамики подразделяются на стационарные и нестационарные.

5. По числу показателей можно выделить изолированные и комплексные (многомерные) ряды динамики.

Точное построение рядов динамики требует соблюдения нескольких правил:

все показатели ряда динамики должны быть научно достоверными;

показатели ряда динамики должны быть сопоставимы по территории;

показатели ряда динамики должны быть сопоставимы по времени, т.е. должны быть представлены за одинаковые периоды времени;

показатели ряда динамики должны быть сопоставимы по содержанию, т.е. рассчитаны по единой методологии;

показатели ряда динамики должны быть сопоставимы по кругу учитываемых хозяйств, т.е. должны быть представлены в одних и тех же единицах измерения.