- •2. Характеристики движения материальной точки.

- •3. Движение точки по окружности

- •5. Виды сил в механике.

- •14.Законы сохранения в механике.

- •17.Силы инерции.

- •Вопрос 31

- •Вопрос 32

- •Вопрос 33

- •Вопрос 34

- •Вопрос 35

- •Вопрос 36

- •Вопрос 37

- •Вопрос 41: Тепловые скорости молекул.

- •Вопрос 42: Барометрическая формула. Распределение Больцмана.

- •Вопрос 43: Первый закон термодинамики.

- •Вопрос 44: Теплоемкость

- •Вопрос 46: Обратимые и необратимые процессы.

- •Вопрос 47: Энтропия

- •Вопрос 48: Циклические процессы. Теорема Карно.

- •Вопрос 49: Второй закон термодинамики.

- •Вопрос 50: Третий закон термодинамики.

- •Вопрос 57.Смачивание.Капиллярные явления.

- •Вопрос 58.Неравновесные процессы.

- •59. Основные уравнения явлений переноса.

- •60. Кинетические коэффициенты

Вопрос 50: Третий закон термодинамики.

В любых обратимых изотермических процессах, совершаемых между двумя равновесными состояниями при температурах, приближающихся к абсолютному нулю, изменение энтропии S стремится к нулю:

-

lim S 0 .

(2.83)

T 0

Эта теорема, установленная Нернстом, называется третьим законом термо-динамики.

В формулировке Планка он записывается так. При стремлении термо-

динамической температуры тел к нулю их энтропия обращается в нуль. Это позволяет константу в (2.72) при интегрировании по температуре от 0 до T считать равной нулю. При T 0 теплоемкости CP и CV , коэффициент объ-

емного расширения V T также стремятся к нулю. Из теоремы Нернста

следует, что невозможен такой термодинамический процесс, который приво-дил бы к охлаждению системы до температуры T 0 .

10.10 Термодинамические потенциалы.

|

|

|

|

|

|

||

известно аналитическое выражение любо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|||

го термодинамического потенциала через |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||

независимые параметры системы, то мож- |

|

|

|

|

|||

но в явной форме определить все ее тер- |

|

|

|

|

|||

|

|

||||||

модинамические величины. Все термоди- |

TS |

|

|

|

|||

намические потенциалы аддитивны, кро- |

|

|

|

|

|||

G |

|

|

|||||

|

|

|

|||||

ме того, их дифференциалы являются |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|||

полными, значит, термодинамические по- |

|

|

|

|

|

||

тенциалы сами являются функциями со- |

|

Рис. 2.12 |

|

||||

стояния системы. В простых системах ис- |

|

|

|

|

|

||

пользуют следующие термодинамические потенциалы: |

|

||||||

внутренняя энергия U; |

|

|

|

|

|

||

свободная энергия (энергия Гельмгольца) |

|

|

|

|

|

||

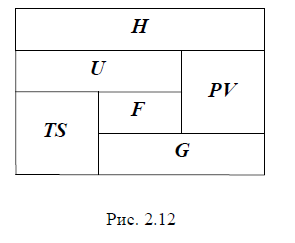

F U TS ; |

(2.84) |

|

|||||

энтальпия (тепловая функция) |

|

|

|

|

|

||

H U PV ; |

(2.85) |

|

|||||

энергия Гиббса (потенциал Гиббса) |

|

|

|

|

|

||

G U PV TS ; |

(2.86) |

|

|||||

Соотношение между ними удобно представить в графическом виде (рис. 2.12).

1. Для дифференциала внутренней энергии в обратимых процессах справедливо соотношение, полученное из (2.82):

-

dU TdS pdV ,

(2.87)

из чего следует, что независимыми переменными для U являются S и V.

В изохорном процессе dU QV .

В адиабатическом процессе dU AS .

-

U

U

● T

, p

.

S V

V S

2. Для дифференциала свободной энергии с учетом (2.87) справедливо

соотношение

-

dF SdT pdV ,

(2.88)

из чего следует, что независимыми переменными для F являются T и V. ● В изотермическом процессе dF AT .

-

F

F

● S

; p

.

T V

V T

● В необратимом процессе при постоянных T и V, разделив (2.82) на изменение времени dt и перегруппировав слагаемые, получим:

dU TS dF 0 . dt dt

В таком процессе свободная энергия уменьшается и достигает минимума в состоянии равновесия.

3. Для дифференциала энтальпии с учетом (2.87) справедливо соот-ношение:

-

dH TdS Vdp ,

(2.89)

из чего следует, что независимыми переменными для H являются S и p.: ● В изобарном процессе dH QP .

-

H

H

● T

; V

.

S P

pS

4. Для дифференциала энергии Гиббса с учетом (2.87) справедливо соотношение:

-

dG Vdp SdT ,

(2.90)

из чего следует, что независимыми переменными для G являются p и T.

-

G

G

● V

; S

.

T P

pT

● В необратимом процессе при постоянных p и T аналогично получа-

ем:

dU PV TS dG 0 . dt dt

В таком процессе энергия Гиббса уменьшается и достигает минимума в со-стоянии равновесия.

51. Термодинамические потенциалы. Широкое распространение в термодинамике получил метод исследования, развитый Гиббсом. Он основан на использовании так называемых термодинамических потенциалов – таких функций независимых макроскопических термодинамических параметров, которые полностью задают термодинамическое состояние системы. Если известно аналитическое выражение любого термодинамического потенциала через

независимые

параметры системы, то можно в явной

форме определить все ее термодинамические

величины. Все термодинамические

потенциалы аддитивны, кроме того, их

дифференциалы являются полными, значит,

термодинамические потенциалы сами

являются функциями состояния системы.

В простых системах используют следующие

термодинамические потенциалы: внутренняя

энергия U; свободная энергия (энергия

Гельмгольца):

F=U-TS(1),

энтальпия

(тепловая функция)H

=U + PV (2); энергия

Гиббса

(потенциал Гиббса)G =U + PV - TS (3). ). 1.

Для дифференциала внутренней энергии

в обратимых процессах справедливо

соотношение, dU = TdS – pdV, из чего следует,

что независимыми переменными для U

являются S.● В изохорном процессе dU=![]() .

● В адиабатическом

процессе dU=-

.

● В адиабатическом

процессе dU=-![]() .

●T=

.

●T=![]() V,

p=

V,

p=![]() S.

2.

Для дифференциала свободной энергии

справедливо соотношениеdF

= -SdT

- pdV,из

чего следует,что для независимыми

переменными для F

явл-ся для T

и V.

● В изотермическом

процессе

S.

2.

Для дифференциала свободной энергии

справедливо соотношениеdF

= -SdT

- pdV,из

чего следует,что для независимыми

переменными для F

явл-ся для T

и V.

● В изотермическом

процессе ![]() ●S=-(

●S=-(![]() )V;p=-(

)V;p=-(![]() )T.

● В необратимом

процессе при постоянных T и V получим:

)T.

● В необратимом

процессе при постоянных T и V получим:![]() .

В таком процессе

свободная энергия уменьшается и достигает

минимума в cостоянии

равновесия. 3.

Для дифференциала энтальпии с учетом

справедливо соотношение: dH = TdS + Vdp ,из

чего следует, что независимыми переменными

для H являются S и p.:

● В изобарном

процессе:dH=

.

В таком процессе

свободная энергия уменьшается и достигает

минимума в cостоянии

равновесия. 3.

Для дифференциала энтальпии с учетом

справедливо соотношение: dH = TdS + Vdp ,из

чего следует, что независимыми переменными

для H являются S и p.:

● В изобарном

процессе:dH=![]() .

●T=(

.

●T=(![]() )p;V=(

)p;V=(![]() )S.

4. Для

дифференциала энергии Гиббса с учетом

справедливо соотношение: dG

=Vdp

- SdT

, из чего следует, что независимыми

переменными для G

являются p

и T.

●V=(

)S.

4. Для

дифференциала энергии Гиббса с учетом

справедливо соотношение: dG

=Vdp

- SdT

, из чего следует, что независимыми

переменными для G

являются p

и T.

●V=(![]() )r;S=-(

)r;S=-(![]() )p.

● В необратимом

процессе при постоянных p и T аналогично

получаем:

)p.

● В необратимом

процессе при постоянных p и T аналогично

получаем:

d(U+pV-TS)/dt=dG/dt≤0. В таком процессе энергия Гиббса уменьшается и достигает минимума в состоянии равновесия.

52.Межмолекулярное

взаимодействие. Уравнение состояния

реальных газов. Молекулы

в реальном газе взаимодействуют между

собой. Это взаимодействие начинает

проявляться на расстоянии порядка 10^-9

м в виде притяжения. На расстоянии

порядка 10^-10 м притяжение сменяется

взаимным отталкиваем. Сила притяжения

и отталкивания зависят от расстояния

между ними по степенному закону F![]() ,

где n

,

где n ![]() 13

для отталкивания и n

7

для притяжения. Газообразному состоянию

соответствует соотношение kT >W0

, жидкому kT ≤W0

, твердому

13

для отталкивания и n

7

для притяжения. Газообразному состоянию

соответствует соотношение kT >W0

, жидкому kT ≤W0

, твердому

kT <W0 . Идеальный газ является моделью, которая хорошо описывает состояние газа в пределе высоких температур и низких давлений. В остальных случаях имеются более или менее значительные отклонения. Во многих случаях уравнение состояния идеального газа Менделеева-Клапейрона является непригодным. Для описания реальных газов были предложены соответствующие уравнения состояния.

Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса для одного моля газа имеет вид:

(p+![]() )(Vm-b)=RT

(1)Ван-дер-Ваальс

)(Vm-b)=RT

(1)Ван-дер-Ваальс

где р – давление, Vm– молярный объем, Т – термодинамическая температура.

Константа b определяет суммарный объем, занятый всеми молекулами газа вследствие конечности их размеров, а поправка a/V2– некоторое «внутреннее» давление, обусловленное взаимным притяжением молекул. Для ν молей уравнение (1) имеет вид:

(p+![]() )(

)(![]() – b)=RT

– b)=RT

Более точными уравнениями состояния реальных газов являются:

● Первое и второе уравнения Дитеречи:

P(Vm-b)=Rt

exp(-![]() )(1):

(p+

)(1):

(p+![]() )(Vm-b)=RT(2)

(1) и (2)-ур-е Дитеречи.

)(Vm-b)=RT(2)

(1) и (2)-ур-е Дитеречи.

● Ур-е

Бертло (p+![]() )(Vm-b)=RT

)(Vm-b)=RT

●Вириальная

форма (1+![]() +

+![]() +

+![]() +

…),где B, C, D – функции температуры,

называющиеся вириальными коэффициентами.

+

…),где B, C, D – функции температуры,

называющиеся вириальными коэффициентами.

55.Фазовый

переход 1-го рода. Фазой называется

термодинамически равновесное состояние

вещества, отличающееся по физическим

свойствам от других возможных равновесных

состояний того же вещества. Если,

например, в закрытом сосуде находится

вода, то эта система является двухфазной: жидкая

фаза — вода; газообразная фаза — смесь

воздуха с водяными парами. Если в воду

бросить кусочки льда, то эта система

станет трехфазной, в которой лед

является твердой фазой. Часто понятие

«фаза» употребляется в смысле агрегатного

состояния, однако надо учитывать, что

оно шире, чем понятие «агрегатное

состояние». В пределах одного агрегатного

состояния вещество может находиться в

нескольких фазах, отличающихся по своим

свойствам, составу и строению (лед,

например, встречается в пяти различных

модификациях — фазах). Переход вещества

из одной фазы в другую — фазовый

переход —

всегда связан с качественными изменениями

свойств вещества. Примером фазового

перехода могут служить изменения

агрегатного состояния вещества или

переходы, связанные с изменениями в

составе, строении и свойствах вещества

(например, переход кристаллического

вещества из одной модификации в другую).

Различают фазовые переходы двух

родов. Фазовый

переход I рода (например,

плавление, кристаллизация и т. д.)

сопровождается поглощением или выделением

теплоты, называемой теплотой

фазового перехода.

Фазовые переходы I рода характеризуются

постоянством температуры, изменениями

энтропии и объема. Объяснение этому

можно дать следующим образом. Например,

при плавлении телу нужно сообщить

некоторое количество теплоты, чтобы

вызвать разрушение кристаллической

решетки. Подводимая при плавлении

теплота идет не на нагрев тела, а на

разрыв межатомных связей, поэтому

плавление протекает при постоянной

температуре. В подобных переходах — из

более упорядоченного кристаллического

состояния в менее упорядоченное жидкое

состояние — степень беспорядка

увеличивается, т. е., согласно второму

началу термодинамики, этот процесс

связан с возрастанием энтропии системы.

Если переход происходит в обратном

направлении (кристаллизация), то система

теплоту выделяет. ![]() =

=![]() -уравнение

Клайперона-Клаузиуса.

-уравнение

Клайперона-Клаузиуса.

56.Фазовый

переход 2-го рода. Фазой называется

термодинамически равновесное состояние

вещества, отличающееся по физическим

свойствам от других возможных равновесных

состояний того же вещества. Если,

например, в закрытом сосуде находится

вода, то эта система является двухфазной: жидкая

фаза — вода; газообразная фаза — смесь

воздуха с водяными парами. Если в воду

бросить кусочки льда, то эта система

станет трехфазной, в которой лед

является твердой фазой. Часто понятие

«фаза» употребляется в смысле агрегатного

состояния, однако надо учитывать, что

оно шире, чем понятие «агрегатное

состояние». В пределах одного агрегатного

состояния вещество может находиться в

нескольких фазах, отличающихся по своим

свойствам, составу и строению (лед,

например, встречается в пяти различных

модификациях — фазах). Переход вещества

из одной фазы в другую — фазовый

переход —

всегда связан с качественными изменениями

свойств вещества. Примером фазового

перехода могут служить изменения

агрегатного состояния вещества или

переходы, связанные с изменениями в

составе, строении и свойствах вещества

(например, переход кристаллического

вещества из одной модификации в другую).

Фазовые переходы, не связанные с

поглощением или выделением теплоты и

изменением объема, называются фазовыми

переходами II рода.

Эти переходы характеризуются

постоянством объема и энтропии, но

скачкообразным изменением теплоемкости.

Общая трактовка фазовых переходов II

рода предложена академиком Л. Д. Ландау

(1908—1968). Согласно этой трактовке, фазовые

переходы II рода связаны с изменением

симметрии: выше точки перехода система,

как правило, обладает более высокой

симметрией, чем ниже точки перехода.

Примерами фазовых переходов II рода

являются: переход ферромагнитных

веществ (железа, никеля) при определенных

давлении в температуре в парамагнитное

состояние; переход металлов и некоторых

сплавов при температуре, близкой к 0 К,

в сверхпроводящее состояние, характеризуемое

скачкообразным уменьшением

электрического сопротивления до нуля;

превращение обыкновенного жидкого

гелия (гелия I) при Т=2,9

К в другую жидкую модификацию (гелий

II), обладающую свойствами сверхтекучести.

ΔCp=

- T(![]() )^2*Δ(

)^2*Δ(![]() )T;

Δ(

)T;

Δ(![]() )p=

-

*Δ(

)p=

-

*Δ(![]() )Tуравнение

Эренфеста.

)Tуравнение

Эренфеста.

Широкое

распространение в термодинамике

получил метод исследова-ния,

развитый Гиббсом.

Он основан на использовании так

называемых тер-модинамических

потенциалов –

таких функций независимых

макроскопиче-ских

термодинамических параметров,

которые полностью задают термодинамическое

состояние системы.

Если

Широкое

распространение в термодинамике

получил метод исследова-ния,

развитый Гиббсом.

Он основан на использовании так

называемых тер-модинамических

потенциалов –

таких функций независимых

макроскопиче-ских

термодинамических параметров,

которые полностью задают термодинамическое

состояние системы.

Если