- •1. Родословные

- •2. Биол. Ос. Крс, полезные хоз.Качества

- •3. Крупная белая порода свиньи

- •1)Учет и оценка рабочих качеств лошади

- •1.Экспертиза происхождения животных ее роль в селекции

- •3. Арабская порода

- •1. Рост и развитие

- •3. Романовская порода

- •1) Племенная работа в животноводстве, её цели и задачи.

- •2) Методы оценки и виды продуктивности баранов

- •3) Ярославская порода

- •1. Межпородные скрещивания. Цели, задачи, классификация. Определение кровности

- •2. Технология производства говядины

- •3. Алтайская порода овец

- •1. Формы, показатели и признаки отбора.

- •2. Воспроизводство стада, особенности выращивания молодняка овец и коз

- •1. Породы, линии, семейства. Чистопородное разведение, его цели.

- •2.Организация и техника направленного выращивания молодняка крс

- •3. Ахалтекинская порода

- •1.Гетерозиготное скрещивание в товарном и племенном животноводстве

- •2.Конституция и экстерьер лошади, пороки конечностей

- •3.Холмогорская порода

- •1. Биотехнологические методы разведения сх животных

- •2. Бонитировка свиней

- •3. Голштинская порода

- •2.Промышленное скрещивание

- •3.Крс мясного направления

- •1. Эмбрионализм, инфантилизм

- •3. Швицкая порода

- •1)Методы оценки генотипа у производителей (быки)

- •2) Тренинг и испытания лошадей

- •3) Цигайская порода

- •1 Генетические аномалии птиц

- •2 Племенная работа в овцеводстве

- •3 Советский и русский тяжеловозы

- •1 Продуктивное коневодство

- •2 Методы селекции в разведении с/х животных

- •3 Красно-перстная порода

- •1. Интерьер. Методы оценки экстерьера

- •2. Масти и отметины лошадей

- •3. Брейтовская порода

- •1. Генетические аномалии и устойчивость овец к некоторым заболеваниям

- •2. Технология овцеводства и козоводства.

- •3. Сибирская северная порода.

- •20 Билет

- •1.Вводное скрещивание

- •2.Определение возраста лошадей

- •1. Генетические анамалии и устойчивость крс к заболеваниям

- •2. Племенная работа в свиноводстве, отбор по производительности, экс-терьеру

- •3. Донская(1) и буденовская(2) породы

- •1. Переменное скрещивание, цели задачи

- •2. Особенности поточно-цеховой технологии производства свинины

- •3. Советский меринос (1), асканийская порода (2)

- •1. Гетерозис. Его применение. Теории

- •2. Выращивание и проверка быков-производителей по продуктивности в спецхозах

- •3. Симментальская порода

- •1.Хозяйственная и половая зрелость,что влияет.

- •2.Бонитировка крс.Клички,мечение

- •3.Кроссы и линии в птициводстве.Породы уток,индеек,гусей.

- •1. Технология животноводства, ее звенья и характеристика в скотовод-стве, свиноводстве, птицеводстве.

- •2. Значение коневодства и биологические особенности лошадей

- •3. Ливенская порода

- •1. Стихийный инбридинг

- •2. Содержание ремонтного молодняка

- •3. Скороспелая мясная порода

- •1. Сущность и значение племенного подбора. Организация племенного подбора в животноводстве.

- •2. Воспроизводство стада в свиноводстве. Выращивание поросят

- •3. Герефордская (1), Шортгорнская (2) и Шароллезская (3) порода

- •1.Воспроизводительное скрещивание

- •2.Инкубация яиц. Ремонтный молодняк

- •3.Прекос.

- •1.Понятие о породах. Основные методы получения пород и их классификация

- •2.Особенности экстерьера и конституции крс.Пороки и недостатки.

- •3. Чистокровная верховая порода

- •1)Линии и семейства

- •2)Биологическое значение коз. Основы племенной работы

- •3)Орловская рысистая порода

- •1) Типы конституций, их связь с продуктивностью

- •2) Молочные породы коров

- •3) Конный спорт

- •1.Контрольный откорм в свин-ве

- •2.Промышленное производство яиц и мяса птицы

- •3.Голландская порода

- •1.Межвидовое скрещивание и гетерозис в свиноводстве

- •2.Мясная и молочная продуктивность коров

- •3.Владимерский тяжеловоз

- •1.Генетические аномалии и устойчивость свиней к некоторым заболева-ниям

- •2.Поглотительное скрещивание, сущность, цели и задачи

- •3.Абердин-ангусская (1) и Калмыцкая (2) порода

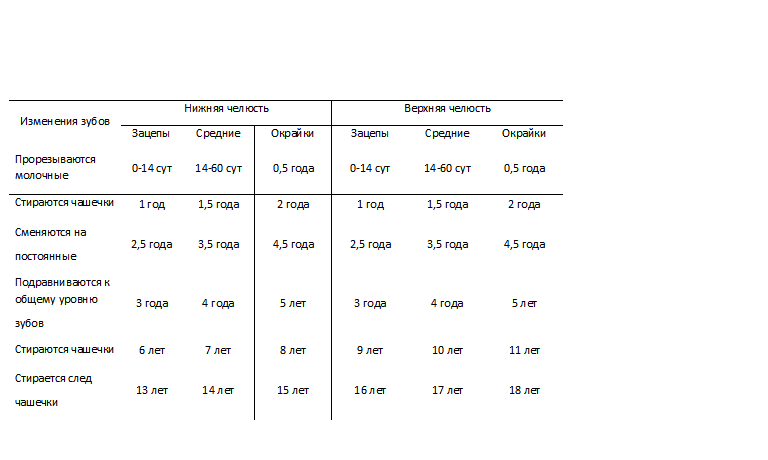

2.Определение возраста лошадей

Как правило, возраст лошадей определяют по соответствующим документам. В случае их утраты возраст лошади можно определить по зубам на основе возрастной изменчиво-сти зубной системы.

Взрослые жеребцы имеют 40 зубов, кобылы — 36, из них 12 резцов, 4 клыка (только у жеребцов) и 24 коренных зуба (12 моляров и 12 премоляров).

У лошадей зубы двухсменные, то есть молочные и постоянные. При рождении у жере-бят имеются только передние коренные зубы — премоляры. Молочные резцы появляют-ся в период молочного питания. В дальнейшем происходит их смена — появление задних постоянных коренных зубов (моляров). Резцы лошади подразделяют на зацепы (средняя пара), средние (рядом стоящие зубы с правой и левой стороны от зацепов) и окрайки.

Приведенные данные не всегда точно позволяют установить возраст, так как под вли-янием разных причин (крепость дентина, эмали и др.) чашечка стирается у разных живот-ных по-разному. Следует учитывать, что поедание лошадью загрязненного корма ускоря-ет процесс стирания зубов.

В молодом возрасте резцы смыкаются почти отвесно, с возрастом же линия смыкания делается более острой и резцы резко выступают вперед.

До 10 лет форма зубов поперечно-овальная, до 15 — округлая, до 20 — треугольная и старше 20 — продольно-овальная.

3.Костромская порода Утверждена в 1944 г. Создана в совхозе «Караваево» и на колхозных фермах Костромско-го госплемрассадника на базе помесного поголовья, полученного в результате длительного улучшения местного скота бурым альпийским — сначала альгаузским, а затем швицким отродьем.

По племенным и продуктивным качествам костромская порода занимает одно из первых мест среди высокопродуктивных пород страны.

Костромской скот крупный, отличается крепким телосложением, высокой продуктивно-стью и большой выносливостью. Он имеет несколько растянутое туловище с хорошо раз-витой глубокой грудью. Живая масса и молочная продуктивность животных костромской породы в сильной степени зависят от уровня и характера их кормления и содержания. Средняя живая масса полновозрастных коров составляет около 550, быков — 850—950 кг

Мясные качества костромского скота выражены хорошо. Молодняк при интенсивном от-корме дает прирост живой массы до 1300г/сут. Бычки-кастраты к 1,5—2-летнему возрасту достигают 450—500 кг при убойном выходе 58—60 %. Средний удой коров, записанных в ГКПЖ, составляет около 4500 кг молока. Средняя жирность молока — 3,7—3,9 %, у отдельных животных она достигает 5 %; содержание белка — 3,39—3,64 %.

Племенная работа с костромской породой направлена на дальнейшее повышение пле-менных и продуктивных качеств по всем показателям, а также на воспроизводство высо-копродуктивного поголовья, максимально приспособленного к промышленной технологии.

Билет 21

1. Генетические анамалии и устойчивость крс к заболеваниям

Как правило, они имеют рецессивный характер наследо¬вания. У животных разных по-род и даже видов могут встречаться мутации, вызывающие сходные анатомические или функциональ¬ные изменения — уродства и аномалии.

Бесшерстность (гипотрихия). Эта аномалия встречается у раз¬ных пород, но наибо-лее часто в шведском и немецком отродьях черно-пестрого скота, что связано с интенсив-ным использованием быка Принца Адольфа.

Отдельные случаи бесшерстности — от полной до частичной — обнаружены у сим-менталов. Бесшерстные телята, как правило, нежизнеспособны. Аномалия наследуется по моногенному аутосомному рецессивному типу.

Врожденное отсутствие конечностей (акротериаз). Передние конечности у телят с этой аномалией как бы ампутированы на уровне запястных, а задние — на уровне скакательных суставов.В некоторых случаях конечности совсем отсутствуют.

Мумификация плода. У плода происходит дегидратацияи сморщивание частей тела и плодных оболочек, мумифицированный. Плод отмирает в период последней трети стель-ности, выкидыша не происходит не происходит. Мумификация плода часто встречается у джерсеев и гернзеев, в шведских породах.

Паралич задних конечностей. Часто встречается у красного датского, шведского красно-пестрого скота. У норвежского красно-пестрого скота и у норвежской породы деле паралич задних конечностей сопровождался помутнением роговой оболочки и вследствие этого слепотой (летальный де¬фект А38).

Несовершенный эпителиогенез — перодермия, или «лягушачья кожа. Фенотипиче-ское проявление аномалии состоит в наличии дефектов наружного слоя кожи, отсутствия всех слоев эпидермиса, особенно ниже запястных и скакательных суставов.

Отмечаются недоразвитие копыт, деформация ушей, локальная бесшерстность, де-фекты слизистой оболочки носа, языка, твердого нёба и др.

Ахондроплазия (карликовость). Различают три основные формы ахондроплазии: бульдогообразная карликовость, про¬порциональная карликовость, непропорциональная карлико¬вость. Установлена породная обусловленность различных форм карликовости. У крупного рогатого скота породы декстер встре¬чается так называемая бульдогообразная карликовость. Этот же дефект обнаружен у джерсейской, герефордской, английской фризской пород.

Укорочение нижней челюсти (брахигнатия) и мопсовидность в сочетании с пучегла-зием. Эти аномалии часто встречаются у ко¬стромского и ярославского скота СССР.

Аномалии наследуются по моногенному рецессивному типу. Различия в фенотипиче-ском проявлении признаков, вероятно, связаны с действием генов-модификаторов. Уко-рочение нижней челюсти как летальный спорадический дефект зарегистрировано в чер-но-пестрой породе.

Общая водянка. Распространение этой аномалии описано в айрширской и шведской черно-пестрой породах. Путем спе¬циальных скрещиваний предполагаемых гетерозигот установлено аутосомное рецессивное наследование водянок. Число телят, пораженных водянкой, особенно велико в сильно заинбридированных стадах. Среди черно-пестрого скота ФРГ и костромского в СССР были телята, у которых водянки сочетались с укорочени-ем нижней челюсти

Общий анкилоз. Наблюдается окостенение, неподвижность всех суставов, волчья пасть. В потомстве отдельных быков этой породы регистрируют свыше 5 % аномальных животных. Гетерозиготны по гену анкилоза.

Врожденная водянка головного мозга (гидроцефалия). Наибо¬лее часто гидроцефа-лию наблюдали у айрширского скота.

Фенотипическое проявление аномалии состоит в сильном увеличении объема цере-бральной жидкости и накоплении ее в желудочках головного мозга. В результате этого мозг вначале деформируется, а затем увеличивается в размере. Однако из-за давления жидкости объем мозга постепенно уменьшается. Увеличенную вследствие водянки голо-ву плода часто трудно извлечь из родовых путей без вскрытия и краниотомии. Гидроце-фалия обусловливается мутацией рецессивного типа.

Врожденные судороги и эпилепсия. Аномалия зарегистриро¬вана у герефордского и ангусского скота в США, у телят джерсейской, немецкой и советской черно-пестрой пород, а также у симменталов в СССР и у швейцарского бурого скота. Прояв¬ляется в виде внезапных клонико-тонических судорог всей муску¬латуры туловища. Животные не могут подняться на ноги и по¬гибают вскоре после рождения.

Удлинение сроков стельности коров. Продолжительность стель¬ности увеличивается на 20—90 дней при умеренной форме ано¬малии или на 80—100 дней при тяжелой фор-ме. В первом случае телята имеют нормальное телосложение, но рождаются мертвыми или погибают во время отела. Во втором случае телята могут быть извлечены только пу-тем эмбриотомии. У них выражено явление акромегалии.

Аномалия зарегистрирована как проявление мутантного рецес¬сивного гена у голшти-но-фризского скота и шведского красно- пестрого скота.

Врожденные пупочные грыжи. Многие исследователи считают, что пупочные грыжи у телят наследуются по рецессивному типу.

Спастический парез. Аномалия является одной из распростра¬ненных у разных пород крупного рогатого скота, причиняющая существенные экономические потери. В Англии эта болезнь чаще отмечается у фризов.

При спастическом парезе животные с трудом встают, у них заметна хромота одной или обеих задних ног. Характерны прямая постановка задних ног (ходульность), прогнутость туло¬вища, укорочение пяточного сухожильного сочленения, некоор-динированные движения, дрожь. Отмечается состояние, при кото¬ром одна из задних конечностей или обе вытягиваются и остаются в неподвижной спастической позиции на несколько минут. Насле¬дование спастического пареза, вероятно, связано с комплемен-тарным взаимодействием генов.

Синдактилия (однокопытность). Этот дефект подлежит реги¬страции при оценке бы-ков голштинской породы в США. Насле¬дуется по рецессивному типу.

Врожденная слепота. Причины врожденной слепоты могут быть различными: помут-нение роговицы глаз, катаракта (помут¬нение хрусталика), атрофия глазного нерва, нали-чие фетальной пленки внутри глаза и др.

«Болезнь белых телок». Недоразвитие внутренних половых органов у телок преиму-щественно светло-белой масти впервые зарегистрировано в шортгорнской поро-де.Аномалия наследуется, очевидно, по сцеп¬ленному с полом типу.

Пробатоцефалия (баранья голова). Этот мутантный признак обнаружен у мясного скота породы лимузин во Франции. Насле¬дуется по доминантному типу с неполной пене-трантностью. Ха¬рактерными признаками аномалии являются бараний профиль головы, хроническая тимпания, нарушение сердечной деятель¬ности. Перинатальная смертность 32 %.

Паракератоз. Генетически обусловленное нарушение обмена цинка, обычно наблю-дается в возрасте 4—6 нед в форме образова¬ний на коже в виде чешуек и струпьев, а также вторичных ин¬фекций. Паракера¬тоз наследуется по моногенному рецессивному ти-пу.

Порфирия. Аномалия связана с нарушением синтеза порфирина. В результате у жи-вотных отмечают повышенную свето¬чувствительность, дерматозы, язвы, облысение, нарушение вос¬производительной способности, коричневую окраску зубов, ко¬стей, легких, печени, повышенное содержание порфирина в экс¬крементах.

Порфирия — полулетальный, признак с моногенным типом наследования. Описан в шортгорнской и голштино-фризской породах.

Гипоплазия гонад. Недоразвитие семенников у бычков и яич¬ников у телок встречается у животных разных пород скота. В ФРГ у немецкого черно-пестрого скота отмечено возрастание частоты гипоплазии семенников у быков с 3,7 % в 1964 г. до 15,3 % в 1979 г. Причиной аномалии, по-видимому, является рецессивный ген с пониженной пенетрантностью.

Генетическая устойчивость к болезням.

Существенное распространение у крупного рогатого скота имеют такие болезни, как ма-стит, лейкоз, туберкулез и бру¬целлез.

Мастит — воспаление вымени, возникает под действием различных факторов ин-фекционной и неинфекционной природы.

Повышенной устойчивостью характе¬ризуются, в частности, айрширская, холмогорская породы, белый сибирский скот и др. Невосприимчивость к заболеванию в значи¬тельной степени связана с особенностями строения молочной железы. Коровы с ваннообразной, чашеобразной формами вы¬мени, имеющие равномерно развитые доли или четверти ре-же поражаются маститом, чем животные, с неравномерно развитым выменем. Устойчи-вость к маститу зависит от формы и строения сосков, типов выводной системы вымени. Соски цилиндрической формы с выпуклой верхушкой, не имеющие кратерности у осно-вания, наиболее желательны, особенно при машинном доении.

Магистральный тип выводной системы соответствует наиболь¬шей устойчивости к ма-ститу. Заболеваемость коров маститом связана и со скоростью молокоотдачи. Оптималь-ная скорость молокоотдачи 1,4—2,0 кг/мин. Коровы, имеющие такую скорость молокоот-дачи, в 1,5—2,5 раза реже, чем животные с менее интен¬сивной молокоотдачей, поража-ются маститом.

Морфологические и функциональные особенности молочной железы наследуются как с материнской, так и с отцовской сто¬роны. Следовательно, отбор животных с желатель-ными пара¬метрами вымени способствует повышению устойчивости к маститу. Особое значение имеет оценка быков по устойчивости дочерей к маститам. Экспериментальные данные указывают на эффектив¬ность такой селекции.

Эффективность селекции на устойчивость к маститам возра¬стает при учете некоторых биохимических и физиологических маркеров. Наиболее перспективным показателем устойчивости к этому заболеванию при ранней оценке потомства быков служит лизоцим-ная активность молока их дочерей. Установлено, что у коров со здоровым выменем титр лизоцима равен 29,4 мм, а у больных он на 15,7 мм меньше. Выявлена также положи-тельная связь между количеством соматических клеток в молоке коров и частотой пора-жения вымени. Концентрация соматических клеток у дочерей разных быков неодинакова, что указывает на 176

определенное наследование этого параметра и возможность его использования в оценке генотипа производителей по устойчивости к маститам.

Лейкозы — заболевания опухолевой природы, основным признаком которых является злокачественное разрастание клеток кроветворных органов. Этиология лейкозов окончательно не выяснена. По последним данным, причинами возникновения заболевания считают три группы факторов: генетические, средовые и инфекционные. Ни одна из них не может вызвать болезнь не¬зависимо от другой. Генетические факторы главным образом обусловливают перенос предрасположенности или резистентности к лейкозу потомкам. Инфекционный фактор вызывает болезнь только у предрасположенных индивидуумов.

Имеются данные, что при лейкозе происходят изменения белко¬вого метаболизма и нарушения ретикулоэндотелиальной функции. Наблюдаются значительные увеличения ядерной РНК и общего количества нуклеиновых кислот. Установлено межпородное раз-личие по частоте этого заболевания. Так, Д. В. Карликов (1983) показал, что в одинаковых условиях содержания заболеваемость лейкозом коров красной датской породы пример-но в 2 раза выше; чем заболеваемость коров красной литовской породы. Костром¬ской, красный горбатовский скот, а также некоторые другие отечественные породы чрезвычай-но устойчивы к этому заболева¬нию. Анализ данных ветеринарного учета с 1962 г. свиде-тель¬ствует, что количество заболеваний лейкозом у крупного рогатого скота местной ис-тобенской породы в Кировской области в 20 раз было меньше, чем у животных черно-пестрой породы.

Роль наследственности в этиологии лейкозов прослеживается при анализе частоты за-болеваемости в разных линиях и семей¬ствах при сравнении данных по дочерям отдель-ных быков. Селек¬ция на повышение устойчивости к лейкозам основана на выявле¬нии но-сителей болезни, браковки больных животных и их близких родственников. Эффектив-ность отбора по устойчивости к лейкозу оценивается в 1—3 % за одно поколение.

Туберкулез — общее заболевание для многих видов животных, а также человека. Восприимчивость к туберкулезу в определенной степени имеет генетическую основу. Об этом свидетельствуют данные о межпородных различиях по частоте заболеваний.