- •М.Ю.Шмелева лекции по курсу «история культуры санкт-петербурга»

- •Глава 1.Традиции русского градостроительства и возникновение Петербурга.

- •Городская культура. Мы и они.

- •Возникновение Петербурга.

- •Начало формирования инфраструктуры города

- •Подведём итоги.

- •Глава 2. Новая российская столица

- •Неосуществленные мечты

- •Столичные резиденции

- •Сделаем выводы.

- •Глава 3 Символика Санкт-Петербурга

- •Официальные символы Санкт-Петербурга

- •Исторические символы города

- •Глава 4.Столица после Петра.

- •Время Елизаветы Петровны

- •В заботах о просвещении.

- •Изящная эпоха

- •Возрастающее могущество новой столицы во второй половине XVIII века

- •«В гранит оделася Нева…» и другое столичное строительство

- •Прелести просвещенного абсолютизма

- •Выводы.

- •Глава 5. Создание Эрмитажа как первого как первого художественного музея России

- •Глава 6. Просвещение и образование в Петербурге

- •Школьное дело при Петере I.

- •Начало формирования российской системы образования.

- •Возникновение высших учебных заведений в Петербурге.

- •Проблемы женского образования

- •Петербургские гимназии.

- •Национальные школы

- •Подведём итоги.

- •Глава 7.Художественная стилистика Санкт-Петербурга.121

- •Барокко.

- •Классицизм.

- •Эклектика

- •Памятники архитектуры Петербурга137. Памятники архитектуры петровского барокко:

- •Глава 8. Петербург – город классической культуры

- •Глава 9.Город и вода (Мосты, набережные, каналы и реки Санкт-Петербурга)

- •Каналы Санкт-Петербурга

- •Набережные Санкт-Петербурга

- •Мосты Санкт-Петербурга

- •Деревянные мосты

- •Наплавные мосты

- •Каменные мосты.

- •Висячие мосты.

- •Постоянные мосты через Неву.

- •Песня о ленинградских мостах

- •Глава 10.Топонимика Петербурга

- •Глава 11.Особенности петербургской культуры

- •43 Устав Санкт-Петербурга (с изменениями на 18 января 2013 года) можно посмотреть на сайте //gov.Spb.Ru

Столичные резиденции

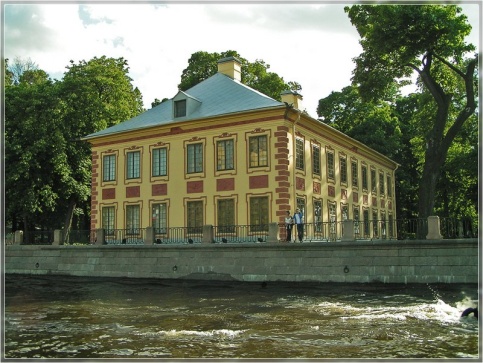

Столичный Петербург должен был украситься дворцами и зеленью садов, сооруженных в соответствии с модной европейской архитектурой. В 1710-1714 годах на левом берегу Невы, напротив Троицкой площади по проекту Д.Трезини был построен Летний дворец Петра I

.

Летний

дворец Петра I.

Летний

дворец Петра I.

Это была первая резиденция русского царя в новой столице. Она предназначалась для использования только в тёплое время года с мая по октябрь. Дворец без перестроек сохранился до наших дней и в целом смотрится очень скромно31. Нужно подойти близко, чтобы увидеть как изящно украшены фасады этого двухэтажного с высокой, на голландский манер, крышей здания.

Простенки между окнами первого и второго этажей Летнего дворца украшены терракотовыми барельефами по проекту немецкого архитектора и скульптора А. Шлютера. Барельефы в аллегорической форме рассказывают о событиях Северной войны. Мелкая расстекловка окон32 и эффектное обыгрывание цвета делают дворец нарядным. Выбор места для первой петербургской резиденции, может быть, был и не случаен. Несмотря на то, что главное строительство города разворачивалось на противоположном берегу Невы, здесь в зелени разбитого ещё в 1704 году Летнего сада, можно было найти уединение и тишину. К тому же стихия наводнений не мешала связи с Московией.

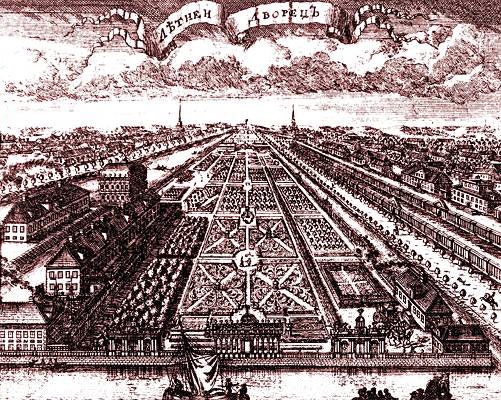

Летний сад, разбитый в 1704 году, с одной стороны свидетельство необыкновенной страсти русского двора к садоводству. Москва времен Алексея Михайловича славилась своими садами. Лучшие годы детства Петра I связаны с пребыванием в селах Коломенское и Измайлово под Москвой, где были разбиты знаменитые яблоневые, смородиновые сады, дивные цветники. С другой стороны с развитием стиля барокко в Европе XVII века распространяется мода на дворцово-парковые резиденции, где архитектура и природа выступают в едином ансамбле. При этом человек эпохи барокко как бы старался «приручить» природу, «дорисовать» природой архитектурный образ. Так рождался эталонный садово-парковый ансамбль в Версале, в котором барочное величие Версальского дворца подчеркивалось фантастической необычностью регулярного парка, в котором природа жила не по своим собственным законам, а по законам человека. Такого опыта по приручению природы в России не было. Летнему саду будет отведена роль своеобразного полигона, на котором европейские мастера садового искусства будут обучать новое поколение российских садовников и в тоже время приспосабливать местные растения под жесткие требования барочных регулярных садов.

В петровскую эпоху Летний сад занимал значительно бόльшую территорию, чем сегодня.

Летний

сад. Гравюра А. Зубова 1716-1717 гг.

Летний

сад. Гравюра А. Зубова 1716-1717 гг.

Непосредственно к Неве примыкала парадная часть, за ней - до Мойки – «огород» с теплицами, плодовыми деревьями, ягодным кустарником. Далее, за Мойкой - «хозяйственная часть» с подсобными помещениями, которая простиралась почти до границ нынешнего Невского проспекта. К окончанию постройки Летнего дворца парадная часть сада усердием великолепных мастеров садоводства голландца Яна Роозена и москвича Ильи Сурмина, а также архитекторов Г. Угрюмова, А. Шлютера, Ж.Б. Леблона, М. Земцова, превратилась в изысканную европейскую забаву. Сад украсили фонтаны, которых до сих пор не знали россияне, деревья и кустарник были диковинно постриженные, а в зеленом лабиринте можно было заблудиться.. На фоне зелени эффектно смотрелся мрамор садовых скульптур. Заметим, что традиции православной русской культуры не допускали скульптурных изображений, в них видели напоминание о языческих идолах. Установка первых скульптурных работ итальянских мастеров в Летнем саду33 по замыслу Петра I имела важное просветительское значение для русского общества. У входа в свой дворец в 1722 году Петр повелел установить скульптурную аллегорию «Мир и Изобилие», которую он заказал венецианцу П. Баратта в ознаменование победоносного Ништадтского мира, завершившего Северную войну. Жемчужиной скульптурного собрания Летнего сада стала настоящая античная статуя Венеры, которую Петр купил в Ватикане.34 В 1720 году специально для этой скульптуры в Летнем саду на берегу Невы был сооружен грот. Гости, посещавшие Летний сад, гуляли по аллеям, освещенным декоративными фонариками, слушали придворных музыкантов, любовались итальянской скульптурой. В конце вечера их восторг вызывал фейверк. Так постепенно россияне осваивали новые культурные ценности.

Кроме Летнего дворца у Петра был и Зимний дворец, который располагался тоже на левом берегу Невы напротив Петропавловской крепости.

М.Махаев.Зимний

дворец Петра I.

М.Махаев.Зимний

дворец Петра I.

Сначала в 1708 году здесь был построен небольшой деревянный дом, а в 1711 году дворец возвели в камне. 35 В 1718 – 1719 годах под окнами дворца прорыли канал – Зимнюю канавку, которая соединила Неву и Мойку (одно время она носила название «Зимнедомский канал»).

Интересно заметить, что все жилища Петра I, начиная от первого Домика-избы и заканчивая его дворцами, как ни странно, имеют камерный характер. Комнаты, порой, тесны, потолки невысоки, и в целом, здания, несмотря на имперские амбиции Петра, достаточно скромны. Всё это можно объяснить личными вкусами государя. Такие помещения не отвечали требованиям больших имперских приемов. Официальные мероприятия в молодом Петербурге проводились не в петровских дворцах, а в палатах первого генерал-губернатора города светлейшего князя А.Д. Меншикова.

Меншиковский

дворец

Меншиковский

дворец

Надо сказать, что и в первые годы существования Петербурга, когда центр города формировался вокруг Троицкой площади, дом Меншикова, находившийся неподалеку от Домика Петра I, был заметен по размерам и отделке. Об этом пишут иностранные путешественники, посещавшие Петербург в эти годы36. Правда, эти сведения рознятся, окрашены эмоциями, а, порой, возможно, смешивают впечатления от домов на Городском и Васильевском островах. Кто-то рассказывает, что палаты Меншикова на Городском острове были так велики, что, когда их разобрали, то из бревен построили два дома. Кто-то замечает, что дом генерал-губернатора был похож на кирху и имел даже шпиль. А кто-то утверждает, что интерьеры дома полны позолоты. В доме Меншикова иногда жили члены царской семьи или титулованные гости Петра. От домов сподвижников Петра на Петроградской стороне сегодня ничего не сохранилось. А вот как выглядел дворец столичного генерал-губернатора А.Д. Меншикова на Васильевском острове мы знаем хорошо.

Строительство на Васильевском острове каменного Меншиковского дворца по проекту итальянского архитектора Франческо Фонтана началось в 1710 году. К этому времени здесь уже существовала большая деревянная усадьба. Хозяйский дом этой усадьбы был богато отделан, зал для приемов мог вместить одновременно более ста человек, усадебный сад, разбитый в модном стиле барокко простирался до Малой Невы. Всё это давало основание именно в палатах генерал-губернатора, а не царя, проводить праздники, устраивать ассамблеи, принимать послов. Недаром и дом получил имя Посольский дворец. В 1714 году А.Д. Меншиков вселяется в каменное здание, хотя работы по расширению самого дворца и отделке помещений будут продолжаться ещё долго. К этому времени Фонтана покинул Россию, и надзор за строительством был поручен немецкому архитектору Готфриду Шеделю. По окончании строительства дворец представлял собой комплекс построек, парадный корпус которых главным фасадом был обращен к Неве. Главный вход во дворец был обозначен колоннами, которые несли на себе балкон. По торжественным случаям на балконе располагались музыканты. Высокая по европейской моде крыша была раскрашена белыми и красными ромбами, а по карнизу были установлены шесть статуй (предположительно Зевса, Юноны, Меркурия, Марса, Нептуна и Венеры). Золоченые княжеские короны украшали крышу здания по бокам. Непосредственно к крыльцу дворца подходила вода и было устроена пристань.

Отделка внутренних помещений, их назначение демонстрировали пример абсолютно новых решений. Всё, начиная от деталей интерьера – часы, шпалеры, картины, шкафы и т.д. до выделения специального помещения в доме для уединенной работы хозяина – кабинета, было ново для российской традиции и утверждало новые европеизированные принципы жизни в столице.

Меншиковский дворец не уступал в роскоши лучшим европейским домам. Какая же грандиозная работа была проведена в Петербурге в первое десятилетие его существования, чтобы помимо решения важнейших политико-экономических задач научиться, не только покупать и завозить в Россию предметы европейского искусства, но и самим производить их! Неоценимую помощь в развитии новых направлений искусства и их освоении сыграли приглашаемые в Россию иностранцы. Вот, например, Ж.Б.Леблон. Его приезд в Россию, к сожалению, как уже говорилось, начался с конфликта с Трезини. Работал Леблон в Петербуре всего три года с 1716 по 171937. Но за этот период он сумел организовать и наладить работу более двадцати производственных мастерских - литейных, лепных, слесарных, резных, шпалерных и других. Леблону, в прошлом архитектору французского двора, принадлежит идея создания под Петербургом представительных царских загородных резиденций. Это Леблон начал разработку фонтанного комплекса Петергофа! Его заботила не только репрезентативная сторона российского царского двора, он оказался и проводником новой бытовой культуры в Петербурге. По его проектам в петровских дворцах была построена первая в России промывная канализация, а в 1718 году четыре первых масляных уличных фонаря были установлены около Зимнего дворца. Уже к 1725 году улицы центра Петербурга были освещены такими фонарями.

Имперский характер новой российской столицы должны были подчеркнуть загородные царские резиденции. Традиция их устройства существовала и в Московской Руси, например, город Александров или село Коломенское. Но резиденции эти скорее напоминали патриархальные вотчины, куда царь удалялся в поисках уединения. Загородная царская резиденция, в петербургском понимании, формируется как пышный дворцово-парковый комплекс на французский манер, где многое задумывается на показ, для удивления многочисленных гостей. Такой резиденцией становится Петергоф. Петр I является не только основателем, но и первым творцом Петергофа. Ему нравилось демонстрировать здесь выход России к морю. Он сам делал наброски схем аллей, планы построек. Контраст местного рельефа по замыслу Петра должен был отодвигать линию горизонта, как бы, раскрывая мир перед зрителем. С 1714 года начинаются работы, которыми руководит Контора петергофского строения. Курировал строительство У. Синявин. Петергоф создавался руками русских мастеров под руководством замечательных архитекторов, посвятивших свое творчество России - А. Шлютера, И. Браунштейна,Н. Микетти, и конечно же, Ж.Б. Леблона. Открытие Петергофской резиденции состоялось в августе 1723 года. Петр сам показывал «господам чужестранным министрам» свой «приморский парадиз». Гости осматривали Верхний и Нижний парки, большой дворец, Монплезир и Марли.

Петергоф. Дворцы Монплезир и Марли.

удивлялись Большому каскаду и 16 другим фонтанам парка, любовались скульптурой на ухоженных газонах. Строительство Петергофской резиденции стало своеобразным символом расцвета молодой преображенной России.

Одновременно со строительством Петергофа для первого генерал-губернатора Петербурга А.Д.Меншикова архитекторы Д. Фонтана и Г. Шедель начинают строить свою загородную парадную резиденцию в Ораниенбауме.

Дворец

Меншикова в Ораниенбауме.

Дворец

Меншикова в Ораниенбауме.

Складывается впечатление, что идет некое соревнование, соперничество идей. Резиденции находятся недалеко друг от друга. У Меншикова композиционным центром тоже становится большой дворец, обращенный главным фасадом к Кронштадту, перед дворцом располагается Нижний парк, система прудов и канал, позволявший гребным судам подходить с моря почти к самому дворцовому саду.

Строительство пышных, парадных, величественных сооружений в новой столице не изменило личных вкусов Петра. В ближних пригородах Петербурга царь строит для себя и супруги несколько дворцов, в которых сохраняется скорее московское понимание резиденции как места отдаления, уединения. Так, на подаренных Екатерине Петром землях на берегу Финского залива в 1711 году возводится деревянный дворец и разбивается парк, который получает название Екатерингоф, а на крохотном острове напротив этой резиденции как будто бы в шутку Петр строит для себя Подзорный дворец. Екатерине Алексеевне Петр дарит и Саарскую мызу ( в будущем – Царское Село), а для своего уединенного места выбирает северный берег Финского залива, где сажает дубовую рощу, а место именует Дубки.

Место науки и религии в новой столице.

Новая столица России по замыслу Петра должна была стать центром новой европеизированной культуры, поэтому большое внимание в петровском Петербурге уделяется проблемам развития науки, просвещения и образования. Не всегда имея возможность быстро построить для учебного заведения специальное помещение, распоряжением Петра под нужды просвещения и образования порой отдавались и приспосабливались лучшие богатые частные дома Петербурга. Так, переведя из Москвы в Петербург Навигацкую школу, Петр распоряжается разместить её в одном из конфискованных домов А.В. Кикина на набережной Невы недалеко от старого Зимнего дворца (А.В. Кикин был казнен за участие в заговоре царевича Алексея). А в палатах Кикина у Смольного в 1714 г. была открыта Кунсткамера – первый российский музей «для поучения и знания о живой и мертвой природе, об искусстве человеческих рук». В этом же году было принято решение о строительстве специального здания предназначенного для музея на Стрелке Васильевского острова. Строительство здания (проект архитектора Г.-И. Матарнови) затянулось до 1734 года. За это время была основана Петербургская Академия наук (1724 год) и Кунсткамера вошла в её состав. Кикины палаты становились тесны для размещения, помимо коллекции музея, академической библиотеки, и тем более, первого российского университета основанного в рамках Академии наук. Так как все названные учреждения составляли единый комплекс рождавшейся российской науки, в дальнейшем, когда будет построено здание Кунсткамеры на Стрелке, их компактно переведут на Васильевский остров, на котором они будут обустраиваться и расширяться на протяжении всей истории Петербурга.38

Кунсткамера

Кунсткамера

Украшением и притягательным центром любого европейского города были храмы. Формирование образов петербургских храмов и взаимодействие светской и религиозной культуры в Петербурге имеют свои особенности.

Первыми храмами Петербурга были храмы на Троицкой площади и Петропавловский собор.

При закладке Петропавловской крепости в 1703 году началось и строительство деревянного Петропавловского собора, а с 1712 года по проекту Д. Трезини собор возводится в камне. Новый каменный храм будет освящен в 1733 году и навсегда останется символом Петербурга. 122-х метровый шпиль колокольни собора является не только высотной доминантой города, он воспринимается как памятник триумфу России в Северной войне. Традиция ставить в честь знаменательных событий храмы-памятники существовала на Руси ещё с домонгольских времен. В новой российской столице эта традиция ещё более укрепилась. Память о победе под Полтавой увековечил Сампсониевский собор (арх. Д.Трезини, 1710 г.). Казанский собор (арх. А. Воронихин 1801-1811 гг.), неразрывно связанный с Отечественной войной 1812 года. Храм-памятник Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте поставлен в память о жертвах Блокады Ленинграда (арх. А. Романовский и Ю. Груздев 1996-2001 гг.), а храм Георгия Победоносца (арх. И. Солодовников и И. Куминов, 1997 -2003 гг.) в Купчино посвящен воинам - интернационалистам, сражавшимся за пределами Родины.

Петропавловский собор не только напоминает о грандиозной победе России в Северной войне.

Петропавловский

собор.

Петропавловский

собор.

Его общий облик абсолютно нов для традиционного храмового строительства России. По своим очертаниям собор ближе к североевропейским готическим постройкам39 – будь то ратуши или храмы, которые мог видеть Петр в своем Великом Посольстве. Не только базиликальный тип здания, но и отделка его интерьеров создают абсолютно новое впечатление о храме.

Интерьер

Петропавловского собора.

Интерьер

Петропавловского собора.

В литературе о Петербурге часто встречается такая характеристика Петропавловского собора как зальное сооружение. Несмотря на странное словосочетание, следует признать, что, действительно, внутреннее пространство храма, залитое светом, украшенное не только иконами, но и военными атрибутами и скульптурой создает настроение присутствия в торжественном, но скорее светском зале, чем мистическом пространстве храма. Традиционный для православных церквей иконостас, который, закрывая алтарь, призван хранить таинство «дома Бога», в Петропавловском соборе приобретает такую изысканную легкость, что кажется, что через прорези отделки в собор льется божественное свечение. Неожиданным смыслом наполняется и форма алтарных царских врат – это триумфальные ворота! Иконостас был выполнен в Москве мастером Оружейной палаты И. Зарудным в 1722 году, когда Россией уже был подписан мир со Швецией.

Создание Д. Трезини нового нетрадиционного образа православного храма, как ни странно, не было отвергнуто ни Петром, ни консервативной православной церковью.40 Более того, в дальнейшем петербургское храмовое строительство будет сориентировано именно на эти новые архитектурные решения

С момента своего основания Петропавловский собор считался кафедральным собором города. Но в 1714 году статус кафедрального собора получает Троицкая церковь на одноименной площади у стен крепости.

Несохранившийся Троицкий собор на Троицкой площади

Троицкий собор не сохранился до наших дней, однако, память об этом городском храме важна для понимания жизни петровского Петербурга. Храм организовывал всё пространство Троицкой площади, на которой, пока шло строительство на Васильевском острове, разместились важнейшие учреждения столицы – Сенат, Синод, коллегии, типография, порт, гостиный двор. С царского крыльца Троицкого собора оглашались указы государя, здесь был центр празднования Полтавской победы и Ништадтского мира, торжества посвященные провозглашению Петра I императором. Под сводами храма короновали Екатерину I и отпевали царевича Алексея. Петр любил этот храм. Сам пел здесь в церковном хоре.

С Троицким собором связана история, которая иллюстрирует непростые отношения православной церкви с русским императором. Оставаясь человеком набожным и религиозным, Петр на протяжении всей своей деятельности четко разделял светскую и религиозную сферы бытия. При этом, рационализм решения проблем у Петра всегда доминировал над догматичным каноном. Немецкий путешественник Ф.-Х. Вебер пишет: Петр «желает реформировать и улучшить многие пустые обряды, имеющиеся в греческой религии.». Так, например, он считал, что для принятия обряда крещения необязательно трижды погружаться в воду, а в действующей армии соблюдение поста может только навредить. «Равным образом, продолжает Ф.-Х.Вебер,- он приучает духовенство к тому, чтобы оно по примеру других христианских народов тоже читало в русских церквах проповеди, чего в России до сих пор не было, а богослужение состояло только из пения псалмов и обедни. А поскольку это делается на славянском языке, то и читающие, и слушающие мало что понимают. С этой целью царь приказал Библию, которая хотя и имелась на славянском языке, но очень неясная, перевести на обычный русский язык и издать во вновь учрежденной типографии, а также распорядился, чтобы и будущие попы, да и все духовенство взялось за учебу и чему-то научилось, так как редкое духовное лицо умеет что-либо большее, чем помимо чтения на славянском.»41.

Отличительной чертой петровского Петербурга явилось и то, что в черте города не существовало монастырей. Знаменитый Александро-Невский монастырь был заложен в 1710 году на месте, где по преданию в 1240 году произошла Невская битва, в которой войска князя Александра Невского разбили шведское войско.42

Александро-Невской монастырь. Гравюра XVIII века и современное фото.

Видя в личности Александра Невского покровителя Невских земель, в 1724 году по указу Петра I останки князя, похороненного во Владимире, были перенесены на территорию монастыря. С тех пор в календаре русской православной церкви появился праздник Принесения мощей благоверного князя Александра, а Александр Невский официально почитается как небесный покровитель Петербурга.