- •М.Ю.Шмелева лекции по курсу «история культуры санкт-петербурга»

- •Глава 1.Традиции русского градостроительства и возникновение Петербурга.

- •Городская культура. Мы и они.

- •Возникновение Петербурга.

- •Начало формирования инфраструктуры города

- •Подведём итоги.

- •Глава 2. Новая российская столица

- •Неосуществленные мечты

- •Столичные резиденции

- •Сделаем выводы.

- •Глава 3 Символика Санкт-Петербурга

- •Официальные символы Санкт-Петербурга

- •Исторические символы города

- •Глава 4.Столица после Петра.

- •Время Елизаветы Петровны

- •В заботах о просвещении.

- •Изящная эпоха

- •Возрастающее могущество новой столицы во второй половине XVIII века

- •«В гранит оделася Нева…» и другое столичное строительство

- •Прелести просвещенного абсолютизма

- •Выводы.

- •Глава 5. Создание Эрмитажа как первого как первого художественного музея России

- •Глава 6. Просвещение и образование в Петербурге

- •Школьное дело при Петере I.

- •Начало формирования российской системы образования.

- •Возникновение высших учебных заведений в Петербурге.

- •Проблемы женского образования

- •Петербургские гимназии.

- •Национальные школы

- •Подведём итоги.

- •Глава 7.Художественная стилистика Санкт-Петербурга.121

- •Барокко.

- •Классицизм.

- •Эклектика

- •Памятники архитектуры Петербурга137. Памятники архитектуры петровского барокко:

- •Глава 8. Петербург – город классической культуры

- •Глава 9.Город и вода (Мосты, набережные, каналы и реки Санкт-Петербурга)

- •Каналы Санкт-Петербурга

- •Набережные Санкт-Петербурга

- •Мосты Санкт-Петербурга

- •Деревянные мосты

- •Наплавные мосты

- •Каменные мосты.

- •Висячие мосты.

- •Постоянные мосты через Неву.

- •Песня о ленинградских мостах

- •Глава 10.Топонимика Петербурга

- •Глава 11.Особенности петербургской культуры

- •43 Устав Санкт-Петербурга (с изменениями на 18 января 2013 года) можно посмотреть на сайте //gov.Spb.Ru

Начало формирования инфраструктуры города

.

Формирование Троицкой площади, на которой расположились порт, административные здания, Гостиный двор, типография свидетельствует о том, что в Петербурге с первых дней основания начала складываться инфраструктура современного европейского города

Вид

Троицкой площади. Гравюра XVIII

века.

Вид

Троицкой площади. Гравюра XVIII

века.

Массы людей задействованных в строительстве нуждались в жилище, регулярном питании, медицинской помощи, связи с родными и близкими, оставшимися в глубине страны, наконец, в отдыхе. В решении этих проблем мы видим несокрушимое желание Петра преобразовать на рациональный европейский лад жизнь нового русского города.

С самого начала существования Петербурга, пока в город не переезжали государственные службы, шла Северная война, а государь и высшие чиновники часто находились в служебных разъездах, роль почтового сообщения стала чрезвычайно актуальной. Первый почтовый двор Петербурга было решено разместить на Адмиралтейской части, то есть на левом берегу Невы, напротив Петропавловской крепости. Решение это было рационально, так как водная стихия, наводнения не должны были мешать регулярной работе почты. Учреждение петербургской почты повлекло за собой необходимость приведения в порядок дороги Москва – Санкт-Петербург, что имело колоссальное значение для развития экономики северо-запада России.

При почтовом доме работали гостиница и питейный дом, вероятно, столь популярный, что практически во всех описаниях современниками петровского Петербурга он упомянут. К слову, в петровском Петербурге заведения, где можно было перекусить и выпить, назывались аустерии. Так в Древнем Риме назывались харчевни для простолюдинов (аустерия, остерия). Самая знаменитая аустерия Петербурга «Четыре фрегата» находилась, по одним сведениям - непосредственно в стене государева бастиона Петропавловской крепости, а по другим – около моста при входе в крепость.

Гостиный двор, расположившийся на Троицкой площади, кровно был связан с портом. Здесь преимущественно торговали привозным товаром - сапогами и салом, сукном и медом, холстом и дёгтем, деревянной посудой и кожей. Здесь же находилась первая в Петербурге книжная лавка. Повседневные товары продавались на городских рынках. Так как Петербург одновременно развивался на двух берегах Невы, то возникновение городских рынков происходило как на Петроградской, так и на Адмиралтейской части. Самым старым рынком, сохранившимся до настоящего времени является Сытный рынок,10 который находился недалеко от Петропавловской крепости.

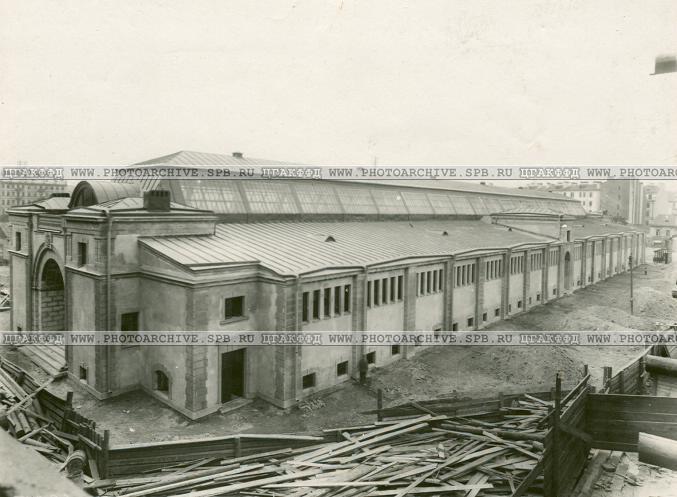

На

историческом месте первого городского

рынка в 1913 году развернулось строительство

нового здания рынка Арх. М.Лялевич.

На

историческом месте первого городского

рынка в 1913 году развернулось строительство

нового здания рынка Арх. М.Лялевич.

В Адмиралтейской части для нужд морского ведомства был создан ещё один рынок – Морской. В память об этом популярном рынке, который не раз горел, а, в конце концов, был перенесен подальше от производства в Коломну, улицы города, сформировавшиеся на этой территории, носят названия Малой и Большой Морской. Надзор за торговлей в Петербурге осуществляли таможни (мытни11) – портовая и внутренняя.

Территория Сытного рынка использовалась и как место публичных наказаний (ещё одно подобное место существовало на территории Петропавловской крепости ). Гражданские казни на Сытном рынке вершились вплоть до середины XIX века.

Существует миф о несметном количестве жертв, принесенных во имя создания Петербурга. Обращение к документальной базе не подтверждают этого12, хотя можно предположить, что сырой климат северо-запада России, тяжелый физический труд, большое физическое и психологическое напряжение не способствовали укреплению здоровья. Чтобы предотвратить затяжные болезни и эпидемии Петр I с самого начала строительства уделяет большое внимание медицинской службе города. Сегодня, в XXI веке, мы говорим о целом комплексе медицинских услуг, которые может получить горожанин. А в начале XVIII века русская повседневность вообще не знала ни аптек, ни больниц, ни санитарной службы

Опыт Северной войны заставил Петра I держать под постоянным контролем организацию русской армии. В 1716 году из под пера государя выходит Воинский, а затем в 1720 году - Морской уставы. Впервые в истории армии в них учреждалась специальная медицинская служба. А так как Петербург был, прежде всего, военно-морским городом, то именно здесь начинается новая страница в истории российской медицины. В Петербурге были открыты сухопутный и морской госпитали.13 Лекарственным обеспечением и медицинскими инструментами госпитали должна была снабжать Главная аптека.

Здесь следует сделать небольшое отступление. Первое упоминание о фармацевтах в России относится к 30-м годам XVI века. Это были иностранцы, как правило, немцы, приглашенные на службу к Московскому двору. Работа царских фармацевтов проходила под бдительным контролем Аптекарского приказа и была исключительно государственным делом (за работой «басурман» на их «колдовской кухне» требовался пригляд). Иностранное слово аптека не сразу прижилось в русском языке. Место, где производились лекарства, называли казенкой. Первая царская казенка помещалась в Кремле. Но уже во времена московского детства и юности Петра I в Москве в гостином дворе появилась первая городская аптека. Лекарства и снадобья в аптеке были чрезвычайно дороги. Административный надзор со стороны Аптекарского приказа был суров, а желание некоторых молодых россиян научиться фармакологии было безнадежным, так как в России не существовало соответствующего образования. Поэтому повседневной реалией жизни россиянина было обращение к знахарям, в рыночные зелейные лавки, в лучшем случае, к народным целителям в монастырях.

Главная аптека в Петербурге в 1704 году была открыта в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. Это была первая аптека, которая служила в основном нуждам Петербургского военного гарнизона. В дальнейшем, в ходе стремительного роста города, эта аптека переехала на противоположную сторону Невы, на Миллионную улицу. Один из фасадов аптечного дома, построенного по проекту архитектора Д. Трезини14, выходил в переулок, который получил название Аптекарский.15

Современный

вид бывшего аптечного дома.

Современный

вид бывшего аптечного дома.

С возникновением этой аптеки связана история целого района Петербурга. По предписанию Петра I Главной аптеке выделялись специальные земли. Получив в свое распоряжение Вороний остров на дальних северных подступах к городу, Главная аптека разбивает здесь огород лекарственных трав, строит первую в стране мастерскую медицинских инструментов – «инструментальную избу»16 и дома для служащих. Так возникла Аптекарская слобода в Петербурге, а Вороний остров переименовали в Аптекарский. Настороженное традиционное отношение к лекарям, а среди них по-прежнему преимущественно были иностранцы, возможно боязнь отравлений и шарлатанства определили особый статус Аптекарского острова в петровском Петербурге. На протяжении всего XVIII века эта территория охранялась военными патрулями. Первым смотрителем острова стал личный врач Петра I выпускник Оксфорда, начальник Медицинской канцелярии шотландец Р.Арескин17. К слову, именно Р. Арескин и лейб-медик Л.Блюментрост в 1717 году открыли в окрестностях Петербурга источник «стальной живительной воды». Ему дали имя «Полюстрово» (от латинского palustris – болотистый).

По сути, Аптекарский остров был закрытой территорией, полноправным хозяином которой стал смотритель. Автономия территории подчеркивалась даже специальной островной печатью. Ничего подобного не было ни в одном другом районе города. На острове строго контролировался рабочий день, без ведома Р.Арескина нельзя было покидать территорию. Даже в брак можно было вступать только по разрешению смотрителя.

Знакомясь с историей Аптекарского острова можно узнать интересные и характерные факты истории раннего периода Санкт-Петербурга. Например, что в госпиталях петровского Петербурга могли лечиться не только военные, но и работные люди, то есть строители нового города. Правда, лечение они должны были оплачивать сами – из их жалования вычитались положенные деньги.18

Интересно, что на острове существовала общественная баня, называвшаяся торговая, вероятно потому, что была предназначена для торговых людей, купцов, приехавших в Петербург. Эта баня, вероятно, одна из самых старых в городе (наб. р. Карповки 35), конечно же, с перестройками просуществовала до 1960-х годов и была снесена. Сейчас на этом месте недостроенная уже более 20 лет гостиница. А это ещё один повод задуматься над тем, что такое историческая память и традиции места, где ты живёшь. По свидетельству современников в Петербурге петровского времени существовало много бань как личных, так и общественных. Общественные бани стремились ставить ближе к воде и, вероятно, в целях безопасности выносить подальше от центра города. Например, в заметках путешественника О.де ла Мотрэ говорится о банях, выстроенных вдоль берега Большой Невки ближе к Аптекарскому острову. Мотрэ замечает: «Эти бани по великолепию и чистоте не могут идти ни в какое сравнение с турецкими банями, но они тоже всегда полны народу… Каждый должен заплатить казне за купание, больше, чем даже турки платят владельцам бань. Те, кто имеет баню в собственном доме, также не освобождены от этого…после таверн это одна из самых больших статей дохода короны.»19

Некоторые иностранные путешественники по России начала XVIII века пишут о достаточно свободных нравах россиян, отношениях между мужчинами и женщинами. В Петербурге, в частности, отмечается большое число незаконнорожденных детей. Вряд ли можно считать такую точку зрения на российские нравы объективной. Русская глубинка, провинция жила по строгим православным правилам бытия. Но в Петербурге петровского времени, о котором пишут путешественники, ситуация могла складываться несколько иначе. Следует иметь в виду, что город строился, как бы мы сегодня сказали, «вахтовым методом». Работные люди приезжали на строительство города и жили здесь, как правило, по полгода. Такая миграция создавала условия для появления детей вне брака. Вдобавок, нужно не забывать, что в стране шла война, мужчины уходили на службу и порой надолго «пропадали». Почта в стране работала неисправно, да и была ли возможность переписки безграмотных людей? Так складывались ситуации, когда годами, отсутствующий супруг, не подавал о себе вести, а жена, посчитавшая себя вдовой, снова выходила замуж. При этом для венчания достаточно было найти свидетелей о «пропаже» первого супруга. Описания подобных ситуации нередко встречаются в истории Петербурга. В связи с этим интересно отметить ещё один штрих в становлении культуры нового города. Петербургское предание говорит о том, что сестра Петра, Наталья Алексеевна, первая предложила незаконнорожденных детей не убивать (русская традиция не наказывала за убийство незаконнорожденного), а тайно оставлять в специально оборудованном чулане её дворца. Вслед за таким начинанием появится указ царя: «избрать искусных жен для сохранения зазорных младенцев, которых жены и девки рожают беззаконно, ... таких младенцев в непристойные места не отметывали, а приносили к гошпиталям и клали тайно в окно. А ежели такие незаконнорождающие будут уличены в умерщвлении тех младенцев, то сами казнены будут смертью». Этот указ имел глубокий гуманитарный смысл и открывал новый этап в развитии России. Вместе с введением «Табели о рангах» он открыл будущее всем талантливым людям России, независимо от их происхождения, а Петербург толерантно принял бывших изгоев.

Город начинался с крепости, а заканчивался кладбищем. По русской традиции было принято хоронить в пределах храма. Так в русских населенных пунктах возникали погосты при церквях. Царь Иван III положил начало традиции захоронений правителей страны в Архангельском соборе Московского Кремля, который был царской усыпальницей на протяжении почти 200 лет.

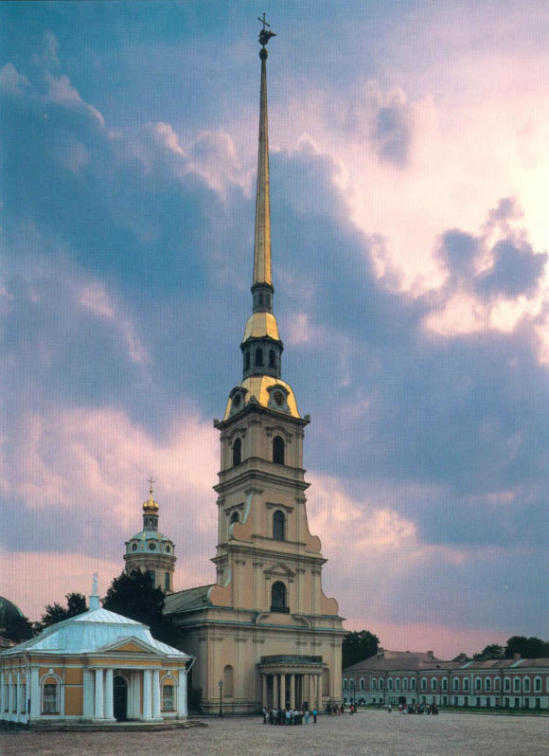

С основанием Петербурга традиция московской церемонии прощания с российскими правителями прерывается. Отныне царской усыпальницей будет Петропавловский собор, и несмотря на то, что собор был не достроен в момент смерти Петра I, императора похоронят именно здесь.

Новая императорская усыпальница. Саркофаг Петра I .

Второй именитой усыпальницей Петербурга станет Благовещенская церковь Александро-Невского монастыря.

Благовещенская

церковь Александро-Невского монастыря

Благовещенская

церковь Александро-Невского монастыря

Здесь предполагалось хоронить членов царской фамилии и выдающихся сановников. В восточной части храма под мраморными надгробными плитами покоятся родственники Петра Великого: царица Прасковья Федоровна, царевич Петр Петрович, сестра Петра I Наталья Алексеевна, сподвижники Петра А.П. Апраксин, П.И. Ягужинский. Благовещенская усыпальница стала своеобразным памятником «эпохи дворцовых переворотов». В июле 1762 года в центральной части усыпальницы был погребён внук Петра I император Петр III, ставший жертвой заговора. Но, пожалуй, самым знаменитым захоронением в храме является особо почитаемая и сегодня могила А. Суворова.20

На протяжении всего XVIII века у стен Благовещенской церкви разрасталось кладбище, на котором хоронили представителей известнейших дворянских фамилий, выдающихся деятелей своего времени. Здесь были похоронены М. Ломоносов, Д. Фонвизин, Г. Державин. Так образовалось Лазаревское кладбище Александро-Невского монастыря. Сегодня это историческое кладбище именуется «Некрополем XVIII века»

Первое городское кладбище в Петербурге было основано в 1710 году при церкви Святого Сампсония на Выборгской стороне.

На

этой территории было первое городское

кладбище.

На

этой территории было первое городское

кладбище.

Сампсониевское кладбище было православным, а к югу от него в то же время было устроено немецкое кладбище для иноверцев. На Сампсониевском кладбище были похоронены «князь-папа» Всешутейшего собора Бутурлин, Посошков – автор «Книги о скудости и богатстве», архитектор Кокоринов. На землях немецкого кладбища были погребены знаменитые архитекторы-иностранцы, строители новой российской столицы – Трезини, Леблон, Микетти, отец и сын Растрелли,21 а также первые академики Блументрост, Гольдбах и Байер. Развитию кладбищ мешало то, что уже в XVIII веке они оказались в черте развивающегося города. Оба кладбища были закрыты в 1772 году. Возникала необходимость создания кладбищ на более обширных землях окраины города. Об изменениях в территории города и росте населения Петербурга в XVIII веке можно судить и по количеству городских вновь открывавшихся кладбищ. К этому времени относится формирование Богословского, Малоохтинского и Большеохтинского, Волковского, Смоленского кладбищ.22 Характерной особенностью Петербурга являлось то, что при православных кладбищах выделялись участки для захоронения иноверцев.

Как уже было отмечено, сложным городским хозяйством в Европе ведали органы местного самоуправления. В Петербурге с лета 1703 года была учреждена Петербургская приказная палата, выполнявшая надзорные функции. В дальнейшем с введением губернской административной системы в городе была учреждена Главная полицмейстерская канцелярия (1718 г.). Главный магистрат, созданный в 1720 году, ведал делами торгово-промышленного населения Петербурга. В целом, следует отметить, что с самоуправлением, так хорошо развитым в европейских городах, так и не познакомились жители Петербурга. Управляющие городские органы скорее носили фискальный надзирающий характер, что в целом соответствует политической системе Российской империи XVIII века.