- •М.Ю.Шмелева лекции по курсу «история культуры санкт-петербурга»

- •Глава 1.Традиции русского градостроительства и возникновение Петербурга.

- •Городская культура. Мы и они.

- •Возникновение Петербурга.

- •Начало формирования инфраструктуры города

- •Подведём итоги.

- •Глава 2. Новая российская столица

- •Неосуществленные мечты

- •Столичные резиденции

- •Сделаем выводы.

- •Глава 3 Символика Санкт-Петербурга

- •Официальные символы Санкт-Петербурга

- •Исторические символы города

- •Глава 4.Столица после Петра.

- •Время Елизаветы Петровны

- •В заботах о просвещении.

- •Изящная эпоха

- •Возрастающее могущество новой столицы во второй половине XVIII века

- •«В гранит оделася Нева…» и другое столичное строительство

- •Прелести просвещенного абсолютизма

- •Выводы.

- •Глава 5. Создание Эрмитажа как первого как первого художественного музея России

- •Глава 6. Просвещение и образование в Петербурге

- •Школьное дело при Петере I.

- •Начало формирования российской системы образования.

- •Возникновение высших учебных заведений в Петербурге.

- •Проблемы женского образования

- •Петербургские гимназии.

- •Национальные школы

- •Подведём итоги.

- •Глава 7.Художественная стилистика Санкт-Петербурга.121

- •Барокко.

- •Классицизм.

- •Эклектика

- •Памятники архитектуры Петербурга137. Памятники архитектуры петровского барокко:

- •Глава 8. Петербург – город классической культуры

- •Глава 9.Город и вода (Мосты, набережные, каналы и реки Санкт-Петербурга)

- •Каналы Санкт-Петербурга

- •Набережные Санкт-Петербурга

- •Мосты Санкт-Петербурга

- •Деревянные мосты

- •Наплавные мосты

- •Каменные мосты.

- •Висячие мосты.

- •Постоянные мосты через Неву.

- •Песня о ленинградских мостах

- •Глава 10.Топонимика Петербурга

- •Глава 11.Особенности петербургской культуры

- •43 Устав Санкт-Петербурга (с изменениями на 18 января 2013 года) можно посмотреть на сайте //gov.Spb.Ru

Национальные школы

Особой темой петербургской культуры является развитие в городе системы национальных учебных заведений. С момента основания в Петербург был открытым городом, которому очень нужны были мастеровые люди, специалисты в новых для России производствах. Новый город, как часто бывает, притягивал и ловцов счастья, разного рода авантюристов, просто путешественников. Таким образом. С момента своего основания Петербург складывался как многоконфессиональный и многонациональный город.

В начале XVIII века в городе сложилась традиция, в соответствии с которой иностранцы жили колониями с привычным для себя укладом быта, общением на родном языке, с собственным религиозным приходом. В дальнейшей истории Петербурга границы этих национальных районов города, конечно же, были размыты, но за некоторыми территориями закрепились национальные характеристики. Например, вплоть до Первой Мировой войны Васильевский остров называли немецким, так как еще с первой трети XVIII века здесь образовалась большая немецкая община, членами которой были ученые Академии наук, университета. Недалеко от Петропавловской крепости на Петроградской стороне традиционно сложился татарский район. Близ Адмиралтейства селились, служившие здесь голландцы и англичане. А центром шведско-финской общины стал район современных Большой и Малой Конюшенных улиц. Консолидирующим центром каждой национальной общины были религиозные приходы, при которых практически везде существовали образовательные центры. Важно заметить, что уже к концу XVIII века главная улица Петербурга – Невский проспект могла по праву называться улицей веротерпимости. На Невском и ближайших к нему улицах были представлены конфессии жителей города, которые в совместном труде создавали величие новой столицы России.

Невский пр.20 – в этом здании находилась голландская церковь.

До

Невский проспект 20 Дом голландской церкви. Современный вид.

Голландская реформаторская община приобрела этот участок с домом в 1719 году, организовав здесь не только молитвенный зал, но и религиозную школу. Именно с именами голландцев мы связываем первые годы строительства Петербурга. Образ петровского Петербурга в целом напоминал Голландию. Городские шпили Адмиралтейства, Петропавловского и Троицкого соборов сооружались под руководством «спицкого и кровельного дел мастера» голландца Хармана ванн Болеса. Петербургская Кунсткамера прямая родственница голландских музеев, с которыми Петр I познакомился ещё в великом посольстве.

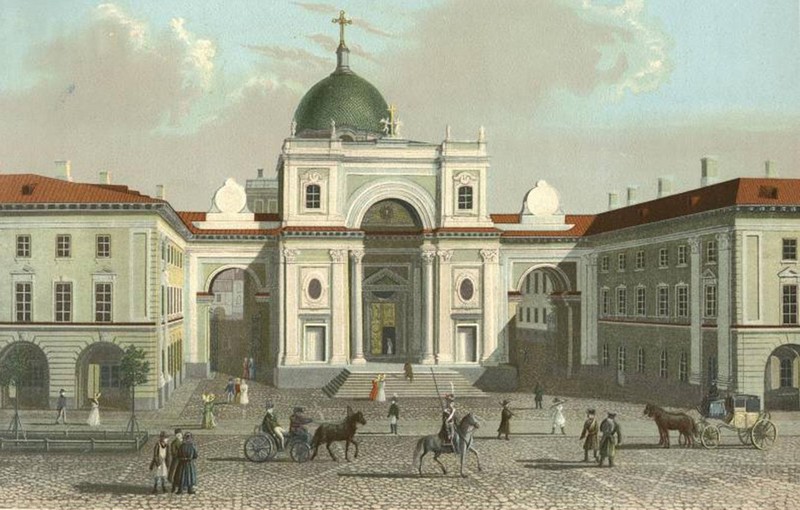

Невский пр. 32 – 34 – этот участок на главной улице города Анна Иоанновна предоставила католической общине, которая объединяла итальянцев, французов, поляков. В 1760-1780-х годах здесь формируется архитектурный ансамбль, доминантой которого становится костёл св. Екатерины, сооруженный по проекту Ж.Б.Валлен-Деламота.

Костёл св. Екатерины XIX век и современный вид.

В первые годы XIX века Павел I разрешил организовать при костёле школу для воспитания детей- дворян, которая сразу стала очень популярной. В этой школе получали образование дети из знатных российских родов – Барятинские, Волконские. Вяземские. С 1840-х годов были открыты две католические гимназии: мужская классическая и женская. Ядром католической общины в Петербурге были поляки. Они стали чаще приезжать в Петербург особенно после раздела Польши при Екатерине II. После закрытия польских университетов в Петербург буквально хлынули польские студенты. Кроме того, многие поляки приезжали в российскую столицу на заработки. Польская диаспора в Петербурге во второй половине XIX века насчитывала приблизительно 40 000 человек. Поэтому неудивительно, что на протяжении XIX века петербургская католическая община большое внимание уделяла не только религиозному, но и общему светскому образованию. При общине работала бесплатная начальная школа, а в 1907 году была создана первая в Петербурге гимназия с преподаванием на польском языке. Накануне Первой мировой войны в ней обучалось около 500 человек.

Невский пр. 40-42. На этом участке Екатерина II разрешила своему ювелиру, лидеру армянского освободительного движения И.Л. Лазареву ( О.Лазоряну) на собственные средства построить армянскую церковь по проекту архитектора Ю. Фельтена и комплекс домов при ней.

Армянская церковь по проекту архитектора Ю. Фельтена и комплекс домов при ней.

Характерной особенностью армянской общины в российской столице было то, что, несмотря на свою относительную немногочисленность, армяне играли заметную роль в развитии культуры Петербурга. Дома 40-42 по Невскому проспекту принадлежали семье Лазаревых. С начала XIX века в этих домах собирался интеллектуальный цвет России. Сами хозяева представляли семью богатейших меценатов. На деньги И.Л. Лазарева устраивались школы для армянских детей в Москве и Петербурге. Был создан знаменитый Лазаревский институт востоковедения в Москве. В XIX веке, породнившись с княжеским родом Амабелик, род князей Амабелик-Лазаревых помимо предпринимательской деятельности много внимания уделял воспитанию и просвещению, деятельно участвуя в попечительстве над глухонемыми детьми, работе Русского Археологического общества.

В доме 42 комплекса Армянской церкви жил видный государственный деятель М.М. Сперанский. Здесь он завершил свою титаническую работу над созданием Полного собрания законов российской империи. Литературно-музыкальный салон его дочери посещали А.С. Пушкин, М.И Глинка, Н.М. Карамзин, А.П. Брюллов, К.Ф. Рылеев, И.С. Тургенев, А. Мицкевич и многие, многие другие. С 1878 по 1899 гг. в этом доме работал крупнейший и популярнейший книжный магазин А.А. Суворина.

С начала XVIII века и по сей день центром финско-шведской общины Петербурга является район Малой и Большой Конюшенных улиц. В 1745 году единая община разделилась на самостоятельные – финскую и шведскую. Церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной улице была на протяжении двухсот лет естественным местом встреч для шведской колонии в Петербурге, а храм Св. Марии на Большой Конюшенной улице – финским культурным центром. Как и в других религиозных общинах при храмах существовали приюты для бедных детей, в шведском приходе была организована совместная подготовительная школа для финнов и шведов, а в конце XIX века работала средняя школа, в которой преподавание велось на русском, шведском и французском языках.

На фоне всех национальных общин Петербурга особое место занимала немецкая община. Немцы, как и представители других национальностей, появились в новой российской столице ещё в начале XVIII века. Но история становления немецкой колонии имела свои характерные особенности. Несмотря на то, что на протяжении всей истории Петербург демонстрировал толерантное отношение к иноверцам, всё-таки начало шведско-финской общины связано с Северной войной и захватом местного населения, которое по разным причинам не захотело покинуть обжитые места. Католики поляки с уязвленным национальным чувством приезжали в Петербург после унизительного раздела Польши. Кавказцы, татары нашли в Петербурге вторую родину, видя в России «старшего и могущественного брата». Свободные немцы увидели в России возможности приложения своих творческих сил и способностей. При этом в регулировании эмиграционного потока из Германии участвовали сами российские самодержцы. Первая волна иммиграции немцев связана с деятельностью Петра I, который особое внимание уделял приглашению в Россию немецких ученых – медиков, математиков, астрономов. Вторая волна связана с правлением Анны Иоанновны. В это время в Петербург из Германии приезжает много знатных дворянских семей, из среды которых вышли такие известные государственные деятели как А. Остерман, Б.Миних. В результате немецкая община стала самой большой в Петербурге.

Существенное значение для проникновения германского влияния в Россию имели династические браки, накрепко связавшие обе страны ещё в допетровское время.

Петербургские немцы зарекомендовали себя как прекрасные педагоги. Собственно вся образовательная система России с екатерининских времен выстраивалась по немецкому образцу. В петровское время центром религиозной жизни и образования немцев – лютеран был дом адмирала К.Крюйса на нынешней Миллионной улице. В те годы улица даже называлась Немецкой. В 1727 году Петр II подарил немецкой общине землю на Невской першпективной дороге,118 где началось строительство лютеранского храма святых Петра и Павла (народное название храма – Петеркирхе).

Петеркирхе

на Невском проспекте.

Петеркирхе

на Невском проспекте.

В дальнейшем храм и комплекс зданий вокруг достраивались и перестраивались. Современный образ Петеркирхе создал архитектор А.Брюллов в 1833-1838 гг. С начала формирования лютеранского центра на Невском проспекте сюда переезжает школа, которая будет известна во всей России под именем Петершуле (St. Petrischule).119

Современный

вид школы Петершуле.

Современный

вид школы Петершуле.

Специальное школьное здание в глубине территории, за храмом было построено в 1760-х годах и неоднократно перестраивалось. В годы проведения школьной реформы Екатерины II Петершуле получила особое покровительство императрицы как образцовая школа города и страны. На протяжении трех веков своей истории школа воспитала целую плеяду деятелей науки, искусства, просвещения, составивших славу России. Читать лекции в Петершуле приходили университетские профессора Н.Н. Бекетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, К.Д. Кавелин. Список выдающихся выпускников школы занимает страницы. Вот только несколько «золотых имен». Архитекторы К.Тон, Н. Бенуа, Ц. Кавос, М. Месмахер; поэты Д. Хармс, А. Найман, ученые-исследователи К. Раухфус, П. Лесгафт Ю. Лотман; композитор М. Мусоргский, ювелиры братья Фаберже, адмирал флота П. Чичагов, шахматист В. Корчной и т.д. Как видно по именам выпускников, школа пережила множество непростых периодов в истории страны и города. До 1928 года основным языком в Петершуле был немецкий. Авторитетный педагогический состав и высочайшее качество подготовки учеников сделали школу очень популярной не только в немецкой лютеранской среде. Руководство школы шло навстречу родителям детей иного вероисповедания. В конце XIX века по решению совета школы до 25% мест учащихся могло предоставляться иноверцам.

Потребности большой петербургской немецкой общины, конечно же, не могла удовлетворить одна Петершуле. С XVIII века в городе существовало несколько немецких школ. В Литейной части при лютеранской церкви св. Анны в 1736 году был создан ещё один известный и авторитетный образовательный центр – Анненшуле ( Annenschule).120