- •М.Ю.Шмелева лекции по курсу «история культуры санкт-петербурга»

- •Глава 1.Традиции русского градостроительства и возникновение Петербурга.

- •Городская культура. Мы и они.

- •Возникновение Петербурга.

- •Начало формирования инфраструктуры города

- •Подведём итоги.

- •Глава 2. Новая российская столица

- •Неосуществленные мечты

- •Столичные резиденции

- •Сделаем выводы.

- •Глава 3 Символика Санкт-Петербурга

- •Официальные символы Санкт-Петербурга

- •Исторические символы города

- •Глава 4.Столица после Петра.

- •Время Елизаветы Петровны

- •В заботах о просвещении.

- •Изящная эпоха

- •Возрастающее могущество новой столицы во второй половине XVIII века

- •«В гранит оделася Нева…» и другое столичное строительство

- •Прелести просвещенного абсолютизма

- •Выводы.

- •Глава 5. Создание Эрмитажа как первого как первого художественного музея России

- •Глава 6. Просвещение и образование в Петербурге

- •Школьное дело при Петере I.

- •Начало формирования российской системы образования.

- •Возникновение высших учебных заведений в Петербурге.

- •Проблемы женского образования

- •Петербургские гимназии.

- •Национальные школы

- •Подведём итоги.

- •Глава 7.Художественная стилистика Санкт-Петербурга.121

- •Барокко.

- •Классицизм.

- •Эклектика

- •Памятники архитектуры Петербурга137. Памятники архитектуры петровского барокко:

- •Глава 8. Петербург – город классической культуры

- •Глава 9.Город и вода (Мосты, набережные, каналы и реки Санкт-Петербурга)

- •Каналы Санкт-Петербурга

- •Набережные Санкт-Петербурга

- •Мосты Санкт-Петербурга

- •Деревянные мосты

- •Наплавные мосты

- •Каменные мосты.

- •Висячие мосты.

- •Постоянные мосты через Неву.

- •Песня о ленинградских мостах

- •Глава 10.Топонимика Петербурга

- •Глава 11.Особенности петербургской культуры

- •43 Устав Санкт-Петербурга (с изменениями на 18 января 2013 года) можно посмотреть на сайте //gov.Spb.Ru

Выводы.

- Законодательного акта о закреплении столичных функций за Петербургом не существует.

- После смерти Петера I процесс становления столичного характера Петербурга затянулся.

- Петербург окончательно закрепил за собой статус новой имперской столицы России в годы правления Екатерины II.

Глава 5. Создание Эрмитажа как первого как первого художественного музея России

Старейшим художественным музеем Европы считается галерея Уффици во Флоренции, возникшая ещё в середине XVI века стараниями семейства Медичи. Возникновение этого музея, можно сказать, было случайно. Желая изысканно оформить галерею-проход из собственных владений в здание Совета города, Медичи начали собирать в помещениях лучшие образцы сначала скульптуры, а затем и живописи. Так и получилось, что публика, ходившая по коридору - галереи, решала свои деловые проблемы, попутно восхищаясь прекрасным .

Итальянское Возрождение оказало огромное влияние на формирование художественных вкусов европейцев, утвердив традицию художественного собирательства. К началу XVIII века царствующие династии, знатные фамилии Европы украшали свои дома лучшими произведениями искусства современников, античными образцам, восточными диковинами. Дорогие художественные подарки стали правилом хорошего тона. А уже к концу XVIII века в Европе некоторые художественные собрания ( в Вене, Париже) начали открываться для широкой публики. Выпускались каталоги, велась работа по систематизации коллекций. Так в европейской традиции начала складываться идея формирования публичных художественных музеев.

В России вплоть до конца XVIII века не существовало определенной традиции художественного собирательства, практически отсутствовали драгоценные тематические коллекции произведений искусства. Правда, к этому времени многие состоятельные хозяева, и не только в Петербурге, начали украшать свои дома произведениями искусства светского характера.89

Царский двор России тоже не знал азарта коллекционирования произведений искусства. Тем не менее, реалии жизни сформировали такие бесценные собрания искусства как Оружейная палата в Москве или петровская коллекция североевропейской живописи. Оружейная палата возникла в Московском Кремле в начале XVI века как хранилище, а впоследствии и производственные мастерские оружия. Уже во второй половине XVII века она превратилась в своеобразный художественный центр России. В многочисленных мастерских, существовавших под крышей оружейной палаты, были собраны лучшие художественные силы страны. Разнообразие русских локальных художественных направлений талантливо «переплавлялось» здесь в единое общерусское национальное искусство. Постепенно Оружейная палата становится хранилищем и разного рода «диковин», которые попадали в Россию в виде царских подарков, посольских подношений и т.п. Правительство страны осознавало ценность этого стихийно сложившегося собрания. На протяжении XVIII века проводились его описи, зарисовки, церемониальные смотры. И всё-таки кремлёвская сокровищница не превращалась в публичный музей.

На протяжении жизни у Петра I сложилась неплохая коллекция голландской и фламандской живописи. Скорее всего, Петр не преследовал конкретных целей, которые ставит перед собой любой собиратель – коллекционер. Произведения попадали в собрание разными случайными путями – подарки, покупки. Возможно, образы Северной Европы напоминали Петру Великое Посольство, бурную молодость, грандиозность собственных планов по обустройству Отечества. Любимые картины украсили личные покои императора, например, в Монплезире Петергофа. Там же, в павильоне Эрмитаж парадный зал был украшен картинами западноевропейских мастеров XVII –XVIII веков, представленными в так называемой «шпалерной» развеске – то есть картины вешались на стены без интервалов и объемных рам. Сюжеты развески подбирались без строгих правил, по вкусу хозяина.

Павильон Эрмитаж в

Петергофе. Арх. Браунштейн

Павильон Эрмитаж в

Петергофе. Арх. Браунштейн

Шпалерная развеска

картин в павильоне Эрмитаж. Петергоф

Шпалерная развеска

картин в павильоне Эрмитаж. Петергоф

Что касается первого российского музея - Кунсткамеры, то она создавалась Петром не как художественный объект, а как естественнонаучный центр, который выполнял функции просвещения и образования.

Когда туристы сегодня посещают государственный музей Эрмитаж, то часто, делясь впечатлениями, они начинают рассказ: «Когда мы были в Зимнем дворце…». Для многих между понятиями Эрмитаж и Зимний дворец стоит знак равенства. На самом деле это неправильно. Зимний дворец как царская резиденция является составной частью музея. В настоящее время понятие государственный музей Эрмитаж объединяет здания и залы: Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Большого Эрмитажа, Нового Эрмитажа, Эрмитажного театра, Главного штаба, дворца Меншикова и музея фарфора. Задачей данного сюжета является знакомство с историей возникновения первой художественной царской коллекции и формирования первого публичного российского художественного музея.

В первые годы своего правления Екатерина II получила достаточно необычное для русского двора предложение – купить коллекцию картин. Обстоятельства дела были весьма запутанными. Крупный берлинский купец, основатель шелкового производства и фарфоровой фабрики Иоганн Эрнст Гоцковский по поручению прусского короля Фридриха II занимался приобретением картин старых мастеров для пополнения коллекции монарха. В это время в Европе шла Семилетняя война (1756-1763 гг.), Пруссия терпела поражение и Фридрих II, испытывавший финансовые затруднения, неожиданно отказался приобрести у Гоцковского картины. В свою очередь, купец, который во время войны закупал в России муку для прусской армии, тоже оказался в затруднительной ситуации, так как имел долговые обязательства перед Россией. Выход он увидел в предложении коллекции Екатерине. На положительное решение Екатерины повлиял ряд обстоятельств. В приобретении коллекции Гоцковского русская императрица увидела повод задеть самолюбие прусского короля. Во-вторых, большую часть полотен коллекции составляли работы голландских и фламандских художников, которых так любил Петр I. Екатерина, свергнувшая с русского престола Петра III Романова, могла воспользоваться приобретением коллекции как поводом лишний раз подчеркнуть верность петровским начинаниям. Ну, и, наконец, предложение могло положить начало собиранию собственной художественной коллекции российского двора, ведь подобные коллекции уже имели европейские монархи. Проявляя интерес к искусству, русская императрица утверждала свой авторитет просвещенной монархини.

Предание повествует о том, что 7 декабря 1764 года в день святой великомученицы Екатерины 225 картин приобретенных у Гоцковского были выставлены на обозрение. Прямых подтверждений этому факту нет, однако, несмотря на условность даты, именно в этот день и сегодня отмечается день рождения Эрмитажа.

Заметим, что среди картин коллекции Гоцковского были настоящие шедевры, такие как «Портрет молодого человека с перчаткой в руке» Ф.Халса, «Гуляки» Я.Стена, «Музыкантша» Г.Хонтхорста.

Ф.Халс. Портрет

молодого человека с перчаткой. Приобретена

в 1764 году

Ф.Халс. Портрет

молодого человека с перчаткой. Приобретена

в 1764 году

Я.Стэн Гуляки

Приобретена в 1764 году

Я.Стэн Гуляки

Приобретена в 1764 году

За первым приобретением последовали и другие. До конца жизни Екатерина II последовательно занималась составлением художественной коллекции российского двора. Вопреки тому, что Россия пришла на антикварный рынок позже других государств, а в стране не существовало достаточного знания западноевропейского искусства, к концу XVIII века художественное собрание всех царских резиденций (петербургских и загородных) насчитывало 3996 достойных живописных работ.90 Успех собирательской деятельности Екатерины II был обусловлен тем, что рядом с ней были люди, знаниям, интуиции которых она доверяла и прислушивалась к их рекомендациям. Значительная часть покупок делалась в Париже – центре художественной жизни и главном художественном рынке Европы. Должность русского посла в Париже с 1762 по 1768 год занимал князь Дмитрий Алексеевич Голицын. Человек широчайшего кругозора, в Европе Д.А. Голицын был знаком со многими великими современниками. Его друзьями стали Дидро, Монтескье, Вольтер. Д.А. Голицын представил императрице Этьена Фальконе, которому была поручена работа над памятником Петру I в Петербурге. Из Франции Д.А. Голицын как дипломат был переведен в Голландию, где помимо своей основной деятельности продолжал оказывать «художественные услуги» императрице.

Пополнение царской коллекции происходит чрезвычайно быстро. Практически ежегодно Екатерина приобретает не просто единичные произведения , а целые коллекции. Особое значение имели собрания Генриха Брюля – всесильного саксонского министра при Августе III (1769 г.) и Пьера Кроза – богатейшего коллекционера Франции (1772 г.). Прислушиваясь к советам французских просветителей, Екатерина расширила свои коллекционные интересы. В 1790 году пишет Гримму "Мой музей …состоит, не считая картин и лоджий Рафаэля, из 38 000 книг, четырех комнат, наполненных книгами и гравюрами, 10 000 резных камней, приблизительно 10 000 рисунков и собрания естественно-научного, заполняющего две большие залы…".91 Интересно отметить, что активность России на художественных аукционах встревожила европейцев. Эта проблема даже обсуждалась в английском парламенте.

Быстро разрастающаяся коллекция требовала соответствующего размещения. Несмотря на колоссальные площади Зимнего дворца, сложность и обилие деталей отделки его интерьеров не давала возможности достойно продемонстрировать художественное собрание. Одновременно с приобретением собрания Гоцковского – 1764 г. - возникает мысль о строительстве небольшого дворца, который бы непосредственно примыкал к Зимнему с восточной стороны. По своему характеру и назначению новый дворец должен был иметь интимный характер. Он предназначался для тихого интеллектуального отдыха среди произведений искусства в обществе близких друзей, в вечной зелени зимнего сада . По сравнению с величественной, блистательной, ошеломляющей красотой Зимнего архитектор Ж.Б. Валлен Деламот получает задание разработать проект места уединения - Эрмитаж92 Строительством по проекту Валлен Деламота осуществлял архитектор Юрий Фельтен.

Малый Эрмитаж.

Малый Эрмитаж.

В 1769 году в новом дворце состоялся первый вечер с ужином, играми и театральным представлением. Здание было построено в новом для России художественном стиле – классицизм. По сравнению с Зимним дворцом, отделка фасадов Эрмитажа значительно сдержаннее. Только фасад, выходящий на набережную Невы, торжественно украшен шестиколонным портиком и двумя скульптурами - Флоры и Помоны – древнегреческих богинь покровительниц плодоносящих садов. Характерной чертой классицизма является то, что в этом стиле любят проставлять смысловые акценты. Так тема сада не случайно появилась на фасаде Эрмитажа. План построенного дворца был чрезвычайно прост – два зала с севера и юга соединенные двумя галереями.

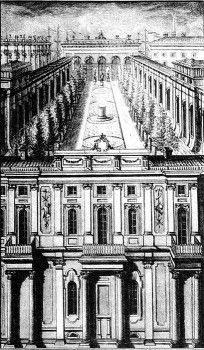

На гравюре XVIII

века хорошо видна простая планировка

Малого Эрмитажа – два зала, соединенный

двумя галереями

На гравюре XVIII

века хорошо видна простая планировка

Малого Эрмитажа – два зала, соединенный

двумя галереями

Внутри образовывался закрытый двор, который на уровне второго этажа был превращен в сад. Этот закрытый интимный садик ещё раз подчеркнул назначение дворца – место уединения, и в то же время дал повод именовать Екатерину Семирамидой Севера.93

Общий вид на висячий

сад Малого Эрмитажа

Общий вид на висячий

сад Малого Эрмитажа

Такая диковина вместе с первоклассной художественной коллекцией, разместившейся в новом дворце, привлекала внимание к русскому двору.

Итак, две галереи Эрмитажа заняла художественная коллекция, которую начала собирать Екатерина Великая. Поэтому и сама коллекция получила название Эрмитаж. А по мере увеличения собрания и необходимости постройки для него новых помещений, здание, построенное по проекту Ж.Б. Валлен Деламотом, станут назвать Малый Эрмитаж.

Собранная в годы правления Екатерины II художественная коллекция при жизни императрицы размещалась в трёх зданиях: Малом Эрмитаже, Большом или Старом Эрмитаже (архитектор Ю. Фельтен, 1771 – 1779 гг.) и Эрмитажном театре (архитектор Д. Кваренги 1783 – 1789 гг.)94.

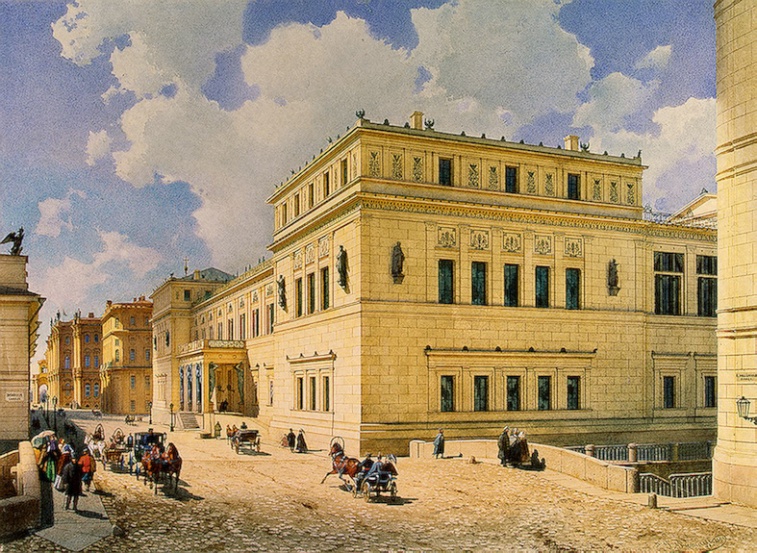

Вид на Дворцовую

набережную и здание Старого (Большого)

Эрмитажа. Арх. Ю.Фельтен

Вид на Дворцовую

набережную и здание Старого (Большого)

Эрмитажа. Арх. Ю.Фельтен

Вид на Эрмитажный

театр. Арх.Д.Кваренги

Вид на Эрмитажный

театр. Арх.Д.Кваренги

Помимо этого, по заказу Екатерины, Д. Кваренги создал в 1792 году уникальный «экспонат» эрмитажного собрания – Лоджии Рафаэля, разместив их вдоль Зимней канавки.

Лоджии

Рафаэля в Эрмитаже.

Лоджии

Рафаэля в Эрмитаже.

Творение Кваренги представляло собой копию знаменитой галереи, сооруженной в начале XVI века в Ватикане. Над копиями знаменитых фресок Рафаэля работала группа художников под руководством К. Унтербергера.

Известная фраза императрицы: "всем этим любуются мыши и я" свидетельствует о том, что, несмотря на то, что в России за уникально короткий срок была собрана одна из лучших в мире художественных коллекций западноевропейского искусства, о публичном открытии её не заходило и речи. Правда, по особому разрешению, преимущественно в летнее время белых ночей, когда императрица и её близкие покидали столицу, художники, любители искусства, иностранцы допускались в Эрмитаж. Существовала даже специальная комната для копирования картин (копирование классических произведений входило в обязательную программу обучения в Российской Академии художеств).

Наследники Екатерины Павел I и далее Александр I продолжали заботиться о коллекции. Несмотря на то, что время правления Павла было коротким, и он не успел сделать специальных приобретений для Эрмитажа, по его распоряжению началась инвентаризация всех императорских коллекций как в Петербурге, так и в загородных резиденциях. В результате инвентаризации стало очевидным, что в собрании неравномерно представлены национальные европейские художественные школы, например, испанская. Оптовые закупки коллекций в XVIII веке привели к тому, что в собрании оказалось много произведений, условно говоря, второго и третьего ряда. На эти проблемы было обращено внимание в годы правления Александра I. Вступив в Париж как победитель, Александр лично осматривает знаменитую Мальмезонскую галерею, принадлежавшую императрице Жозефине, и покупает 38 первоклассных картин. Из выставленных на аукционы произведений отбираются работы испанских мастеров Д. Веласкеса, Ф. Сурбарана, А. Переды, Ф. Рибальта и других.

В годы правления Александра I было положено начало новой традиции – закупки произведений русских мастеров Петербургской Академии художеств.

Историческая память о годах правления Николая I омрачена подавлением восстания декабристов, гибелью А.С. Пушкина, поражением России в Крымской войне. Эта русская драма закрепила за Николаем I прозвища вешатель, душитель, солдафон. А между тем, в годы царствования Николая в истории и экономике страны произошли важные позитивные сдвиги. Вспомним, хотя бы, развитие железнодорожного строительства, открытие высших инженерных учебных заведений.

Из многих Романовых Николай выделялся утонченным художественным вкусом, сам неплохо рисовал, был большим ценителем прекрасного, увлекался античностью. Он смог разглядеть общеевропейскую тенденцию открытия публичных музеев, в том числе и художественных, как необходимого элемента образования и воспитания. В российском обществе, в Петербурге как столице, необходимость такого музея давно созрела. В 1835, а затем в 1838 году Николай посещает Германию, где знакомится с новым европейским опытом создания музеев. Новые здания Берлинского музея и Мюнхенской Пинакотеки убеждают императора в необходимости строительства совершенно нового, спланированного специально для художественной экспозиции с соблюдением всех технических требований к отоплению и освещению здания музея Эрмитаж.

Арх. Л. Кленце. Здание

для Старой пинокотеки в Мюнхене.

Арх. Л. Кленце. Здание

для Старой пинокотеки в Мюнхене.

Образ Мюнхенской Пинакотеки, построенной по проекту архитектора Лео фон Кленце, который напоминал о высокой античности, покорил Николая. После беседы с архитектором было принято решение о строительстве в Петербурге нового музейного здания.

Кленце приехал в Петербург весной 1839 года. Работа над проектом музейного здания длилась до осени 1840 г. и вызвала определенные сложности. По желанию заказчика музей нельзя было отделять от сложившегося комплекса уже существующих зданий. Его необходимо было вписать между Зимней канавкой, Малым и Большим Эрмитажами, не разрушив Лоджии Рафаэля. Кроме этого, архитектор не имел возможности на весь срок строительства оставаться в России. Здание строилось одиннадцать лет, за это время Л.Кленце семь раз приезжал в Петербург, поэтому для постоянного надзора за работами была назначена комиссия. В нее вошли известные отечественные архитекторы: В.П .Стасов, А.П. Брюллов и Н.Е .Ефимов. Между Л. Кленце и комиссией сложились натянутые отношения, и это было объективно объяснимо, так как часто в отсутствии автора проекта в оперативном порядке приходилось решать возникавшие проблемы. Император принимал заинтересованное участие в возникавших конфликтах, стремясь придерживаться той точки зрения, которая помогала осуществить задачу создания в России первого специально построенного для музейной экспозиции здания, учитывая специфику и петербургского климата, и местных строительных материалов.

Кленце подчеркивал, что его проект разработан в неогреческом стиле.95

Здание

Нового Эрмитажа. Арх. Л. Кленце.

Здание

Нового Эрмитажа. Арх. Л. Кленце.

Строгое, немножко суховатое решение фасадов ( главный выходит на Миллионную улицу, а восточный – на Зимнюю канавку) соединено с декором который раскрывает назначение здания и несет просветительскую нагрузку. Так в нишах можно увидеть скульптурные портреты великих художников – некую художественную энциклопедию. Среди них Фидий, Скопас, Поликлет, Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Челлини, Рембрандт, Тициан, Рубенс, Дюрер и другие титаны искусства. По проекту главный вход в императорский музей Эрмитаж должен был быть с Миллионной улицы. Его торжественному образу Л. Кленце придавал особое значение. Классический портик украшен десятью великолепными изваяниями атлантов(илл.13), выполненных из серого сердобольского гранита скульптором А.И. Теребеневым, стали своеобразным символом нашего города96.

Атланты Нового

Эрмитажа. Ск. А.Теребенев

Атланты Нового

Эрмитажа. Ск. А.Теребенев

В них сошлось всё – и сумрачное небо Петербурга, города, в котором наперекор стихиям и традициям вершилась новая жизнь России, и мужество, сила и стойкость горожан. Недаром, одно из лучших стихотворений о Петербурге посвящено им, атлантам:

Когда на сердце тяжесть

И холодно в груди,

К ступеням Эрмитажа

Ты в сумерки приди,

Где без питья и хлеба,

Забытые в веках,

Атланты держат небо

На каменных руках.

Держать его махину

Не мёд со стороны

Напряжены их спины,

Колени сведены.

Их тяжкая работа

Важней иных работ:

Из них ослабнет кто-то

И небо упадёт….

Стоят они навеки,

Уперши лбы в беду,

Не боги - человеки,

Привыкшые к труду

И жить ещё надежде

До той поры пока

Атланты небо держат

На каменных руках.

(А. Городницкий 1966 г.)

В проекте Л. Кленце были разработаны предложения по декоративной отделке интерьеров будущего музея. Освещение, цвет и материал стен, музейная мебель – витрины, шкафы, диваны для отдыха посетителей - над осуществлением этих замыслов работали лучшие петербургские мастера. Предполагалось, что первый этаж станет миром скульптуры, а второй – миром живописи. Металлические конструкции перекрытий, примененные в строительстве, явились новым технологическим решением проблем пожарной безопасности и прочности постройки. Для равномерного освещения и безбликового осмотра живописных произведений в трёх самых больших залах второго этажа огромные окна были врезаны в потолок, что дало повод в дальнейшем назвать анфиладу этих залов большими просветами. Дополнительным освещением этих помещений были специально изготовленные массивные торшеры из цветного камня, украшенные золоченой бронзой.

Залы

второго этажа, в которых была представлена

живопись получили название Большие

просветы.

Залы

второго этажа, в которых была представлена

живопись получили название Большие

просветы.

Первый этаж Нового

Эрмитажа – мир скульптуры.

Первый этаж Нового

Эрмитажа – мир скульптуры.

Главной ценностью любой музейной экспозиции является предмет, артефакт,97 и ничто не должно отвлекать внимание зрителя от знакомства с ним. При строительстве музейного здания это хорошо понимал не только архитектор, но и заказчик. В оформлении потолков и полов музейных залов Кленце проявляет себя как затейливый художник, но стены, на фоне которых должны были экспонироваться произведения искусства, могли быть только однотонные. Существует версия, что на ярком вишневом цвете стен больших просветов настоял сам император.

Параллельно со строительством велась большая подготовка к организации работы музея.

8 (20) сентября 1847 года было объявлено «высочайшее» повеление о том, что: «…здание Музеума должно впредь называться «Новый Эрмитаж». В июне 1851 года были утверждены «Правила», на основе которых должен был работать Эрмитаж.98 Несмотря на то, что в «Правилах» были учтены современные достижения в организации музейного дела, подчеркивалось, что всё-таки «Первоначальное размещение зависит от государя императора». Это замечание не было обязательным «церемонным поклоном» монарху. На самом деле,в значительной степени собрание Нового Эрмитажа складывалось благодаря Николаю I. Живой интерес он проявлял к формированию коллекции скульптуры, особенно античной. Его стараниями в эрмитажной коллекции появилась Венера Таврическая, было закуплено блестящее, одно из лучших в Петербурге, собрание антиков, принадлежащее архитектору Монферрану.

Так как других открытых для публики художественных собраний в России не существовало, было решено представлять в залах Нового Эрмитажа как западноевропейское, так и русское искусство.99

В собрание Нового Эрмитажа были включены коллекции медалей и монет, резных камней, так трепетно собиравшихся Екатериной II, и её библиотека.

Торжественное открытие музея состоялось 5(17) февраля 1852 года. К 7 часам вечера приглашенные по специальным спискам начали собираться в зале Эрмитажного театра. В этот вечер в честь открытия музея лучшими итальянскими артистами, гастролировавшими в Петербурге, были даны одноактные опера «Дон Паскуале» Г. Доницетти и балет «Катарина, дочь разбойника» Ч. Пуньи. Представление закончилось к полуночи, после чего, собравшиеся проследовали в Новый Эрмитаж, к торжественному ужину. В необыкновенной обстановке больших просветов «кушало», как сообщает дежурный камер-фурьер, 457 гостей.

Музей получил статус самостоятельного министерства императорского двора. В его функции входила научная работа по обработке и сохранению коллекций, формирование штатов, структуры, условий посещения. В годы царствования Николая I Новый Эрмитаж был открыт для публики с 9 до 12 час.30 мин. утром и с 14 час.15 мин. до18 час. «…С половины первого часа до двух с четвертью, так как в сие преимущественно время Его Величество изволит сам посещать каждодневно Эрмитаж».100 Заметим, что для художников залы музея были открыты всегда без ограничений. В правилах определялся заказ билетов через канцелярию, а также оговаривалось платье – мундиры и фраки.

В конце 1852 года Николай I заказал академику А.Ухтомскому и художникам Э. Гау и Л. Премацци выполнить рисунки интерьеров Нового Эрмитажа. Сегодня эти работы хорошо известны, они любимы публикой и бесконечно тиражируются. Рассматривая их, мы с радостью отмечаем, что полтора века существования почти не изменили внутреннее убранство первого художественного музея России. Рассказывают, что Николай Павлович, обожавший свое детище, однажды после долгого отсутствия посетил Новый Эрмитаж, и, осмотрев великолепие музея, воскликнул: «Да, это действительно прекрасно!». Мы готовы повторить это вслед за ним.

С открытием Нового Эрмитажа помещения Малого и Большого Эрмитажа стали использоваться под нужды и церемонии двора.

В первые годы после Октябрьской революции собрание Эрмитажа стало пополняться за счет национализированных частных коллекций. В стране шло длительное, болезненное и не всегда оправданное объединение или дробление собраний. В результате под музейные помещения были переданы все здания бывшей царской резиденции на Неве, и этот комплекс получил традиционное имя – Эрмитаж.