- •М.Ю.Шмелева лекции по курсу «история культуры санкт-петербурга»

- •Глава 1.Традиции русского градостроительства и возникновение Петербурга.

- •Городская культура. Мы и они.

- •Возникновение Петербурга.

- •Начало формирования инфраструктуры города

- •Подведём итоги.

- •Глава 2. Новая российская столица

- •Неосуществленные мечты

- •Столичные резиденции

- •Сделаем выводы.

- •Глава 3 Символика Санкт-Петербурга

- •Официальные символы Санкт-Петербурга

- •Исторические символы города

- •Глава 4.Столица после Петра.

- •Время Елизаветы Петровны

- •В заботах о просвещении.

- •Изящная эпоха

- •Возрастающее могущество новой столицы во второй половине XVIII века

- •«В гранит оделася Нева…» и другое столичное строительство

- •Прелести просвещенного абсолютизма

- •Выводы.

- •Глава 5. Создание Эрмитажа как первого как первого художественного музея России

- •Глава 6. Просвещение и образование в Петербурге

- •Школьное дело при Петере I.

- •Начало формирования российской системы образования.

- •Возникновение высших учебных заведений в Петербурге.

- •Проблемы женского образования

- •Петербургские гимназии.

- •Национальные школы

- •Подведём итоги.

- •Глава 7.Художественная стилистика Санкт-Петербурга.121

- •Барокко.

- •Классицизм.

- •Эклектика

- •Памятники архитектуры Петербурга137. Памятники архитектуры петровского барокко:

- •Глава 8. Петербург – город классической культуры

- •Глава 9.Город и вода (Мосты, набережные, каналы и реки Санкт-Петербурга)

- •Каналы Санкт-Петербурга

- •Набережные Санкт-Петербурга

- •Мосты Санкт-Петербурга

- •Деревянные мосты

- •Наплавные мосты

- •Каменные мосты.

- •Висячие мосты.

- •Постоянные мосты через Неву.

- •Песня о ленинградских мостах

- •Глава 10.Топонимика Петербурга

- •Глава 11.Особенности петербургской культуры

- •43 Устав Санкт-Петербурга (с изменениями на 18 января 2013 года) можно посмотреть на сайте //gov.Spb.Ru

Прелести просвещенного абсолютизма

Справедливость замечания, что «Пётр дал нам бытие, а Екатерина – душу» разделяют не только историки, но и простые горожане-петербуржцы. В годы правления просвещенной императрицы Екатерины Великой развитие Петербурга лишается лихорадочной поспешности и ярко выраженной «революционности», жизнь города приобретает продуманно организованный характер. Как нам представляется, Екатерина стремилась, продолжая линию Петра, превратить Петербург не просто в величавый, красивый, европейский город, она видела в российской столице интеллектуальный центр. Её заботили проблемы воспитания и образования россиян. Ей были интересны вдумчивое чтение и размышления о судьбах государств. Её окружение свидетельствует о том, что, вероятно, она неплохо разбиралась в людях и ценила их, прежде всего, за ум, талант и смелость.

Екатерине II льстило звание просвещенной императрицы, это выдвигало русскую монархию в число передовых стран Европы. Петербург, который радушно открывал двери перед Д.Дидро, читал и обсуждал труды Руссо и Монтескье, спасал библиотеку Вольтера80 , отныне принимали в своеобразный клуб блестящих европейских столиц.

Но, как говорится, короля делает свита. К середине XVIII века петербургские дворяне заговорили по-французски, оделись по парижской моде и даже подумывали о ценностях образования. Правда, ценности эти понимались достаточно поверхностно. По петровской «Табели о рангах» образование давало гарантии служебного роста, поэтому первое поколение образованных людей в России, за некоторым исключением, можно назвать циничными ловцами чинов. Екатерина видела, чувствовала, понимала как медленно, с трудом, часто с неохотой приобщается русское дворянство к пониманию истинных ценностей просвещения. Осуществленные в годы её правления шаги по становлению российской образовательной системы смогли переломить настроение в обществе. В «золотой век» российского дворянства особое внимание государства уделялось качеству обучения в высокопоставленных сословных учебных заведениях - Сухопутном и Морском шляхетских корпусах. В годы правления Екатерины II кардинальным образом изменилось положение женщин - дворянок. Стараниями императрицы в Петербурге в 1764 г. был открыт Смольный институт благородных девиц, в котором девушки - дворянки могли получить достойное образование. Первоначально Институт благородных девиц разместился в ансамбле Смольного монастыря. Позднее Д. Кваренги специально для института построил здание, примыкающее к ансамблю монастыря.

Ансамбль

Смольного монастыря. Справа здание

Смольного института, построенное по

проекту Д.Кваренги.

Ансамбль

Смольного монастыря. Справа здание

Смольного института, построенное по

проекту Д.Кваренги.

Здание

Смольного института, построенное по

проекту Д.Кваренги.

Здание

Смольного института, построенное по

проекту Д.Кваренги.

Лучшие выпускницы института готовились к служению фрейлинами при дворе, другим предоставлялась возможность работать домашними учительницами. Институт был задуман как закрытое сословное учебное заведение с богатой учебной и воспитательной программой, благодаря освоению которой молодые женщины могли стать желанной партией для нового поколения образованных мужчин. Опыт работы Смольного института очень быстро начнёт распространяться не только в Петербурге, но и по всей России. 81Молодые грамотные женщины конца XVIII века – увлеченные чтением, романтические мечтательницы, с развитым понятием достоинства, чести и долга, с тонким художественным вкусом, станут воспитательницами удивительного поколения россиян, отстоявшего Россию от Наполеона и вышедшего на Сенатскую площадь в 1825 году.

Интеллектуальную жизнь столицы во многом определяет распространение книги, печатной продукции среди населения. С момента своего возникновения Петербург заявил о себе как новом русском городе, в котором развивается типографское дело, книжная торговля, печатные средства массовой информации.82 Если в первой половине XVIII века два потока – печатная продукция, печатная информация с одной стороны и грамотный потребитель, читатель с другой, соединялись с трудом, напряжением, преодолением трудной работы чтения, то в конце века в Петербурге отмечается большой интерес к книге, журналу, газете, обсуждению прочитанного. Сама государыня императрица неплохо владела пером, много читала, следила не только за русскими, но и европейскими новинками литературы. Её не без основания часто называли философом на троне. В это время в петербургском обществе можно заметить ростки зарождающейся новой российской публицистики и литературы. Произведения Фонвизина, Сумарокова, Державина, широко обсуждались в обществе, ставились на императорской театральной сцене. Круг чтения расширялся за счет появлявшихся популярных литературных журналов83. Правда, заметим, что вершиной вкуса и понимания, главным ценителем творчества Екатерина Великая считала себя. Такой самодержавный центризм приводил к тому, что любое инакомыслие, тем более критика, без промедления подвергались гонениям. Судьбы А .Радищева и Н. Новикова, которые отважились не восхвалять, а критиковать, показали, как может повернуться жизнь честного творца в стране с абсолютистской властью.

Ярким достижением в формировании петербургской культуры было открытие в 1795 году Императорской Публичной библиотеки.84 Идею её создания Екатерина II вынашивала на протяжении практически всего своего царствования с 1766 года. По замыслу Екатерины II, национальная библиотека должна была стать символом идеалов века Просвещения. Характерной особенностью ее было то, что задумана и организована она была не только как книгохранилище, но одновременно как библиотека публичная, то есть общедоступная. Она учреждалась "в пользу любителей учености и просвещения", и ставила целью "общественное просвещение россиян". С момента своего открытия всегда заполненные читальные залы Императорской Публичной библиотеки неслучайно стали называть вторым российским университетом.

Место для строительства здания библиотеки по проекту архитектора Е. Соколова было определено в центре столицы на углу Невского проспекта и Садовой улицы, что подчеркивало её статус.

Здание Публичной

библиотеки. Арх. Е. Соколов

Здание Публичной

библиотеки. Арх. Е. Соколов

Публичная библиотека с её скругленным углом главных фасадов, величественной колоннадой второго этажа и скульптурой стала украшением Невского проспекта и своеобразным завершающим аккордом правления Екатерины Великой. Неслучайно место в сквере на Невском проспекте у входа в Публичную библиотеку было выбрано для установки в 1873 году памятника императрице.85

Итак, если в первой четверти XVIII века Петр I только с непоколебимой верой в будущее и большой долей фантазии мог увидеть целостный образ Петербурга, то уже к концу XVIII века город предстает в реальных оформившихся чертах блестящей имперской столицы. Такие перемены подразумевали и серьезные изменения в менталитете горожан, в их представлениях об условиях жизни в столице.

Было бы преувеличением утверждать, что власти в XVIII веке уделяли большое внимание благоустройству города. И всё-таки отдельные сведения, детали свидетельствуют о том, как менялась эта сторона жизни. Вот несколько примеров. В 1785 году по проекту Валлен-Деламота было завершено затянувшееся строительство Большого Гостиного двора, которое было осуществлено на средства петербургского купечества.

.

Большой гостиный двор. Арх. Валлен-Деламот

.

Большой гостиный двор. Арх. Валлен-Деламот

В годы правления Екатерины II начались работы по прокладке первых подземных канализационных труб в Московской части города. На протяжении второй половины XVIII века появляются сведения о попытках организовать и сделать безопасным движение на дорогах столицы.

Как истинная последовательница дел Петра Великого Екатерина II большое внимание уделяла развитию медицины и санитарному состоянию столицы. В 1768 году в России разразилась эпидемия оспы. Опасная болезнь нависла угрозой над Петербургом, несколько фрейлин императрицы скончались от недуга. И в такой тревожной обстановке Екатерина принимает решение сделать себе и своему сыну Павлу (ему было в это время 14 лет) прививку от оспы. Пример царской семьи оказался действенным примером в первую очередь для петербургской аристократии. В переписке с Вольтером Екатерина замечает, что в Петербурге за один месяц было привито от оспы столько же человек, как в Вене за восемь месяцев.86 В тот же год в Москве был открыт первый дом для оспопрививания, впоследствии преобразованный в Екатерининскую больницу.

К концу XVIII века европейская медицина была озабочена проблемой социальной помощи психическим больным. В Париже организуются такие приюты для душевнобольных, в которых отменяются бытовавшие повсеместно методы насилия (цепи, наручники, голод, избиения). Больных начинают не просто смирять, а лечить, пытаясь с помощью трудотерапии вернуть их к нормальной жизни. В 1779 году в Петербурге было объявлено об открытии первого русского специального доллгауза (нем. toll – безумный, сумасшедший, нем. haus - дом) «для пользования сумасшедших». Через несколько лет это заведение превратится в отделение созданной прт Екатерине II Обуховской больницы для бедных, которая располагалась на Фонтанке.

Здание Обуховской

больницы на Фонтанке

Здание Обуховской

больницы на Фонтанке

По желтой окраске стен больницы такие заведения прозвали «жёлтый дом». Подобные лечебные заведения были также созданы в Москве и Новгороде.

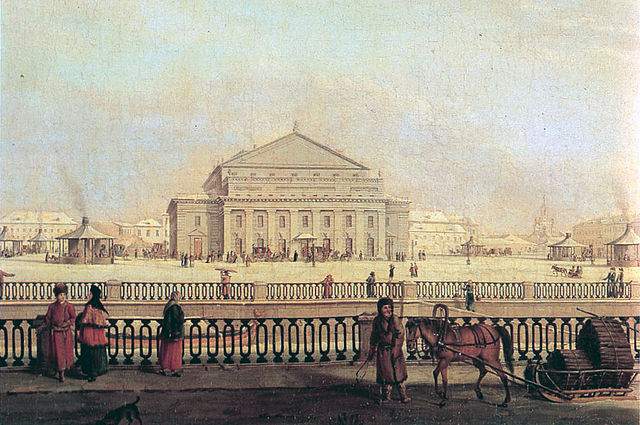

Возникновение новой российской столицы изменило традиции проведения досуга. В свободное время новые горожане предпочитали светские формы развлечения. Публика побогаче любила театр. В 1783 году в Петербурге был открыт Большой театр87

Большой театр в

Петербурге (не сохранился)

Большой театр в

Петербурге (не сохранился)

Его зал, вмещавший около 2000 зрителей, был самым большим по тому времени театральным залом России. В его репертуаре были преимущественно музыкальные спектакли – опера, балет, хотя ставилась и драма.. В дни, когда не давались представления, в зале шумела веселая маскарадная толпа, звучала музыка балов. На месте Большого Каменного театра в конце XIX века было построено здание Петербургской Консерватории.

В 1793 году с разрешения властей в усадьбе Л. А. Нарышкина (современный адрес - ул. Декабристов 35-39) был открыт первый в Петербурге общественно-увеселительный сад. Он известен как Нарышкинский по имени владельца участка. Два раза в неделю за умеренную плату здесь устраивались танцевальные вечера и маскарады. С тех пор как Петр учредил ассамблеи, танцы как вид светского развлечения очень полюбился в Петербурге. Современники пишут, что танцевали всюду на открытых площадках, в залах, во дворах. Поэтому Нарышкинский сад сразу стал популярным местом отдыха простых горожан. Строгий рисунок, фигуры, этикет бальных танцев XVIII века были неплохой воспитательной методикой формирования у столичных жителей деликатности, вежливости, опрятности. Вечера часто заканчивались полюбившимися в столице фейверками. Иногда за дополнительную плату в Нарышкинском саду давались спектакли гастролеров.

Уместно заметить, что, вероятно, к концу XVIII века начал складываться своеобразный характер этого района Петербурга – земель, выходивших по левому берегу Невы к Финскому заливу.88 Население этой окраины Петербурга составляли сначала преимущественно люди, имевшие отношение к службе в Адмиралтействе. С появлением в районе театра и увеселительного сада здесь стали снимать квартиры музыканты, артисты, художники.