- •Введение.

- •Глава 1. Состояние изученности проблемы зеленого строительства в России и за рубежом.

- •1.1. Состояние изученности проблемы в России.

- •1.2. Зарубежная практика зеленого строительства.

- •Глава 2. Природные условия объекта исследования.

- •2.1. Географическое положение.

- •2.2. Климат.

- •2.3. Геоморфология и рельеф.

- •2.4. Геология и гидрогеология.

- •2.5. Водный режим территории.

- •2.6. Почвы и почвообразующие породы.

- •2.7. Растительность и животный мир.

- •Глава 3. Методика проведения исследования.

- •3.1. Методика определения загрязнения атмосферного воздуха.

- •3.2. Методика исследования почвенных показателей.

- •3.3. Методы построения картографического материала.

- •Глава 4. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха.

- •4.1. Атмосферный воздух г. Волжского и источники его загрязнения.

- •4.2. Тепловое загрязнение территории города.

- •4.3. Влияние автомобильного транспорта на атмосферный воздух г. Волжского.

- •Выводы:

- •Глава 5. Состояние почвенного покрова г. Волжского.

- •Выводы:

- •Глава 6. Озеленение городской территории.

- •6.1. Общая характеристика озеленения г. Волжского.

- •6.2. Обеспеченность озеленения городской территории.

- •6.3. Подбор зеленых насаждений для урбанизированных территорий.

- •Выводы:

- •Глава 7. Оценка объектов зеленого строительства.

- •7.1. Озеленение жилой зоны города.

- •7.2. Состояние санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

- •Выводы:

- •Общие выводы.

- •Рекомендации производству.

- •Список использованной литературы.

4.2. Тепловое загрязнение территории города.

Климат является фактором значительного влияния на общее состояние среды на городской территории. Следствием влияния климата являются различные типы зданий в различных климатических зонах. Температура, количество осадков, влажность воздуха, воздействие солнечного света, ветра и других климатических параметров может существенно повлиять на проектирование и строительство зданий с точки зрения их расположения, ориентации, использования строительных материалов.54

На урбанизированных территориях климат формируется во многом в результате взаимодействия элементов антропогенной и природной сред. Выполнение зелеными насаждениями своих функций не всегда способно происходить в соответствии с нормативными показателями. Здания, их расположенность формируют свою климатическую среду, которая в свою очередь отражается на функционировании системы зеленых насаждений городской территории. Климатические факторы оказывают воздействие на здание с точки зрения формирования окружающей строение среды. Например, правильная ориентация здания способствует выделению меньшего количества тепла и приводит к улучшению тепловых характеристик.55

Климат также влияет на потребление энергии на городской территории. При формировании городской среды на отдельных участках возникают микроклиматические зоны, отличающиеся по своей характеристике от традиционных климатических зон территории.56 Большинство исследователей связывают это с увеличением потребления ископаемого топлива в последние 150-200 лет. При этом отмечается, что 50% всего потребления ископаемого топлива приходится на затраты, связанные с обслуживанием зданий (Вале, 1991).

Зеленые насаждения являются одним из главных факторов теплового режима территории, позволяющим формировать микроклимат на выбранном участке.

Тепловой режим любой территории зависит в первую очередь от количества получаемой солнечной энергии и уровня ее расхода в конкретных условиях состояния атмосферы и характера поверхности земли. Тепловой режим территории определяется не только рельефом местности, но также и отдельными элементами антропогенной застройки – зданиями, площадью покрытой поверхности.

Исследованиями Шелейховского Г.В. (1948) было показано, что зеленые насаждения оказывают непосредственное влияние на температуру воздуха: температура воздуха среди застройки во всех случаях оказалась выше, чем среди зеленых насаждений, причем, разница температур иногда достигает 10—12°С. Н.В. Бобохидзе (1965) было сделано уточнение о воздействии зеленых массивов на прилегающие территории. Избедский (1949) доказал, что в зимнее время температура воздуха среди насаждений выше, чем на открытых пространствах. Это объясняется защитным действием насаждений даже в безлистном состоянии. Н.М. Анастасьев, М.К. Харахинов (1936) и Л.О. Машииский (1962) в ходе исследований температур воздуха в городах СССР отметили, что температурный режим зависит не только от наличия массивов, но также и от породного состава. В.И. Федынский в г. Москве при помощи термометра, помещенного в черный чугунный шар, регистрировал радиационную температуру в течение 1947-1949гг. При этом показатели имели разницу до 20 градусов внутри шара и вне его при колебании разницы на солнце не более 2°. Характер озеленения, проницаемость кроны также были отнесены к факторам, определяющим эффективность защитных насаждений. Исследованиями Н. С. Краснощековой (1965) установлено, что значение суммарной радиации под кронами различных пород деревьев и на открытом месте неодинаково. Проведенные Т.Ф. Кузьминой в 1970 г. наблюдения в г.Фрунзе показали, что тень под кронами различных пород деревьев составляет (в % общей площади кроны дерева): у березы бородавчатой − 77, ясеня зеленого − 59, липы мелколистной − 94, дуба черешчатого − 86, акации белой − 50, каштана конского − 94, клена остролистного − 82, катальпы красивой − 62, вяза перистоветвистого − 97, гледичии трехколючковой − 55, тополя пирамидального – 84.

Следовательно, в зависимости от местных условий можно подбирать породы деревьев, наиболее способствующие улучшению теплового режима.

Насаждения оказывают положительное влияние на тепловой режим прилегающих территорий. Специальными исследованиями (Н.В. Бобохидзе, 1965) установлено, что чем больше зеленый массив, тем значительнее его влияние на тепловой режим прилегающих территорий. При повышении влажности воздуха уменьшается прозрачность атмосферы, а вследствие этого уменьшается и количество лучистой солнечной энергии, достигающей поверхности земли. Повышение относительной влажности воздуха до 80-85% оказывает положительное влияние на теплоощущение человека. Однако, по наблюдениям А.С.Иконникова, при температуре воздуха 37°'С и при ветре очень высокая относительная влажность (близкая к 100%) влияет на теплоощущение отрицательно.

Испаряющая поверхность листьев деревьев и кустарников, стеблей трав и цветов в 20 раз и более превышает площадь почвы, занимаемой этой растительностью. Поэтому озелененные территории способны увеличивать влажность воздуха.

В.Г. Нестеров (1949) установил, что за год 1 га леса испаряет в атмосферу 1 − 3,5 млн. кг влаги, что составляет от 20 до 70% атмосферных осадков. Н.М. Анастасьев и М.К.Харахинов (1936) приводят данные относительной влажности воздуха в различных точках. Затухание скорости ветра в зеленом массиве и за полосой насаждений было изучено многими авторами (В.А. Бодров, 1936; В.Г. Нестеров, 1949).

С. Д. Соколов (1970) провел детальные исследования по ветровому режиму в условиях городской застройки с моделированием различных приемов озеленения и пришел к выводу, что наиболее эффективны ветрозащитные посадки ажурной конструкции (степень ажурности 30—40%), обеспечивающие хорошую продуваемость насаждений.

Таким образом, насаждения способны снизить степень подвижности воздуха (ветра) в зависимости от ширины и высоты насаждений.

Можно считать научно обоснованным положение о том, что зеленые насаждения значительно способствуют улучшению микроклиматических условий. Кроме того, путем правильного размещения насаждений и подбора соответствующих пород растений появляется возможность повышения положительного влияния на микроклимат.

В целом роль насаждений в процессе газообмена в воздушном бассейне огромна: различные виды деревьев и кустарников поглощают углекислоты и выделяют в воздух кислорода далеко не одинаковое количество.

Проф. А.С. Яблоковым установлен один из показателей эффективности различных видов деревьев в процессе газообмена. Исследование показало, что если эффективность ели обыкновенной принять за 100%, то, например, эффективность лиственницы польской составляет 118 %, сосны обыкновенной − 164%, липы крупнолистной − 254%, дуба черешчатого − 450% и тополя берлинского − 691%. Поэтому на основе изучения эффективности многих видов растений в процессе газообмена представляется возможным подбирать определенный ассортимент насаждений для озеленения с учетом и этого свойства.

Здание, однако, не является первопричиной изменения климата на городской территории. Выделяют 4 основных фактора, которые влияют на климат урбанизированной территории (антропогенного происхождения) (Бриджеман, 1995):57

Замена растительности на покрытие (асфальт, бетон, стекло)

Замена естественной формы деревьев на фигурные, неспособные справляться с первоначальными функциями зеленых насаждений.

Эмиссия тепловой энергии из зданий, кондиционирующего оборудования, промышленности, автомобилей.

Эффективная утилизация осадков стоков путем использования канализационных и водосточных труб, предотвращения проникновения на поверхность.

Уровни радиационного и теплового баланса в застроенной городской среде отличаются от природных. В центрах городов, как правило, температура среды выше. Это явление носит название "остров тепла". Следствием возникновения такого явления называют снижение относительной влажности воздуха, более частое появление тумана, снижение скорости ветра, большее количество осадков и облачности.

Подобный эффект впервые был обнаружен метеорологом У. Ховардом (1833) в Лондоне. На основании данных температурного мониторинга между Лондоном и его окрестностями он пришел к выводу, что город является более теплым ночью.58

Эффект острова тепла широко изучен в мировой практике (Ландсберг, 1981; Оке, 1973-1988; Оке, 1989, Сантамурис, 2002).59,60,61,62,63,64,65 Согласно их классификации, наиболее важными факторами, влияющими на эффект теплового острова, являются:

Рельеф местности. Элементы рельефа способны задерживать длинноволновую радиацию и сокращать потерю радиации с городской территории.

Энергосберегающие материалы для здания. Использование энергосберегающих теплоемких материалов, способных накапливать тепло в дневное время и выпускать в ночной период.

Парниковый эффект. Скопление газов CO2, CO, NH3, пыли и аэрозольных газов способствует задержанию теплового (инфракрасного) излучения, что повышает температуру приземного слоя атмосферы.

Антропогенные источники энергии. Источники антропогенного характера, являющиеся эмиссионерами энергии. К таким источникам относят оборудование кондиционирования, выбросы промышленности, автомобильные источники.

Снижение количества охлаждающих источников. Растительность и водоемы являются источниками поглощения избыточной энергии. При их отсутствии энергия превращается в скрытое тепло, что также провоцирует развитие "островов тепла" (ОТ) (рис 4.3).

Рис. 4.3. Факторы воздействия на эффект теплового острова. (Оке, 1998)

Выделяют 2 типа образования тепловых островов: на территории города, обычно в центре и в пограничном слое городской атмосферы. Тепловые аномалии непосредственно на территории города могут наблюдаться между элементами рельефа, отдельными зданиями, зелеными насаждениями и так далее. Пограничный слой находится выше и также подвергается влиянию городской поверхности. Тепловые острова носят неатмосферный характер.66 Главный путь изучения данного явления – акцент на температурные различия между сельскими и городскими районами. Ландсберг (1981) считает это наиболее очевидным проявлением климатической урбанизации.67 При этом Говард (1966) обнаружил это явление в Лондоне. Постепенно понятие теплового острова распространилось и на более мелкие города.68

Для аридного и полуаридного климата максимальная разница предполагается в 3,5 °C. При этом сочетание низких значений солнечной радиации, низкой скорости ветра с низким потолком облаков сокращают значение в температурах между городской территорией и прилегающими территориями.69 Относительная влажность также может уравниваться за счет вертикального перемешивания воздуха.

Измерение уровня тепловой аномалии может быть достигнуто путем сочетания данных метеостанций и микрометеорологии. Целесообразно для объектов исследования использовать модели трехмерных тепловых островов.

Эффект "теплового острова" может иметь определенные негативные последствия для качества воздуха, здоровья человека и уровня потребления энергии в городах. Во-первых, повышается вероятность образования смога, который создается в результате фотохимических реакций загрязняющих веществ в воздухе. Факторы образования смога, такие как фотохимические реакции, очень чувствительны к температуре и с большей вероятностью активизируются при более высоких температурах. Загрязнение атмосферы может быть ухудшено из-за накопления смога.70 Кроме того, увеличение выбросов прекурсоров озона из транспортных средств и растительности также связаны с высокой температурой окружающей среды. Эффект "острова тепла" также включает в себя опасность получения климатических стрессовых травм, которые могут угрожать здоровью горожан.

Повышение температуры в городах будет также способствовать возрастанию потребления энергии и увеличению потребности в воде для ландшафтного орошения. Пик электрической нагрузки будет также увеличен. В результате, необходимо увеличить производство электроэнергии, и это станет импульсом для освобождения большего количества парниковых газов за счет сжигания ископаемого топлива.71 Побочные эффекты включают также повышенный уровень загрязнения окружающей среды и затраты на электроэнергию. Петля обратной связи происходит тогда, когда парниковые газы в конечном итоге способствует глобальному потеплению.

Для того, чтобы смягчить эффект ОТ в городах, применяются две основные стратегии: 1) увеличение растительного покрова; 2) применение "холодных" материалов при строительстве и реконструкции зданий. Повышение растительного покрова в городах является наиболее эффективной стратегией смягчения последствий ОТ. Растительность, независимо от того, как она размещена: по всему городу или в виде контуров вокруг зданий, играет очень важную роль в регулировании климата в различных масштабах. Благодаря "оазис эффекту", растительный покров может изменить баланс энергии на весь город, добавив больше поверхности испарения.72 Листья могут захватить большую часть поступающей солнечной энергии. За исключением очень небольшой части, превращаемой в химическую энергию посредством фотосинтеза, большая часть поступающей солнечной энергии может быть преобразована в скрытое тепло, которое превращает воду из жидкого состояния в парообразное, что приводит к снижению температуры листьев, понижается окружающая температура воздуха и увеличивается его влажность в процессе транспирации. При рационально расположенной растительности здания могут способствовать снижению температуры поверхности в течение дня.

В исследованиях Мамина Р.Г. (2003) установлено, что большую роль в снижении загрязнения воздуха имеет тип расположения деревьев и кустарников. Так, например, при однорядной полосе деревьев шириной 5м снижение загрязнения воздуха составило не более 10% летом и 3% зимой.

В то же время при трехрядной полосе деревьев с двухрядным кустарником снижение загрязненности может достигать 40-50% (табл. 4.3).

В этой связи следует отметить, что в г. Волжском озеленение носит преимущественно однорядный тип, что практически не защищает жителей города от негативного воздействия выбросов промышленного комплекса и автотранспорта.

Таблица 4.3

Эффективность снижения уровня загрязненности атмосферного воздуха при озелененности территории (Мамин Р.Г., 2003)

Тип зеленых насаждений |

Ширина полосы, м |

Процент снижения загрязнения воздуха |

Район города |

||

Зимой |

Летом |

||||

Однорядная полоса деревьев |

5 |

0-3 |

7-10 |

Новая часть города |

|

Двухрядная полоса деревьев |

10 |

3-5 |

10-20 |

||

Двухрядная полоса деревьев с двухрядным кустарником |

10 |

5-7 |

40-50 |

Центральная и новая часть города |

|

Трехрядная полоса деревьев с двухрядным кустарником |

15 |

10-12 |

40-50 |

||

Озелененность территории как элемент уменьшения ОТ явления также выступает элементом вентиляции, влияющей на поток воздуха на городской территории.73,74

Для г. Волжского традиционным считается малоэтажная застройка преимущественно в 4-5 этажей. В новой части города, построенной в 1980-е гг. и позднее преобладающим становится 9+ этажность застройки. Каждый из построенный типов домов имеет свои особенности прохождения потока воздушных масс(рис. 4.4). 75,76

Рис. 4.4. Потоки воздуха при застройке различной этажности. (Сани, 1973).

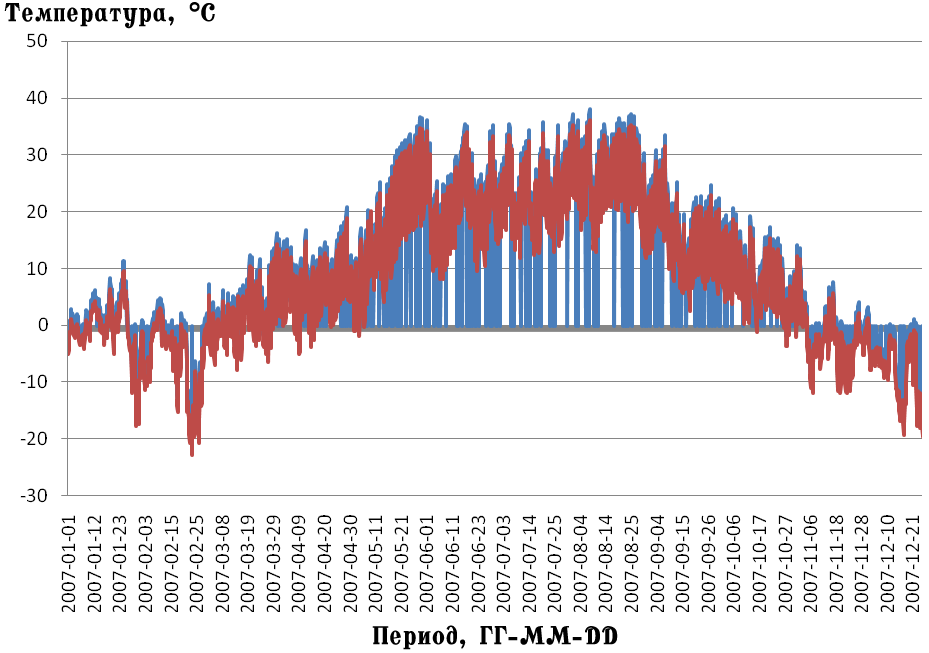

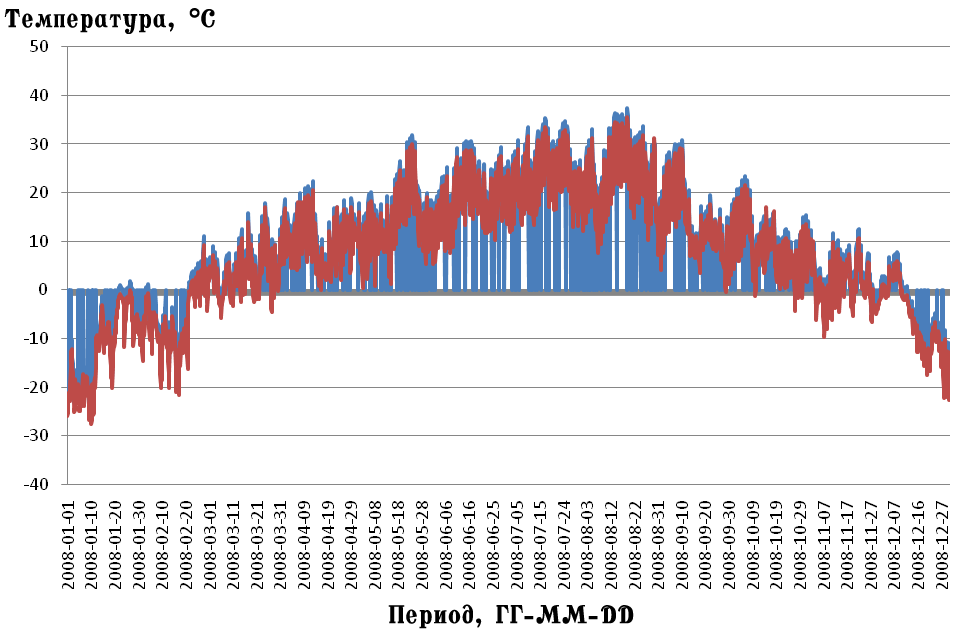

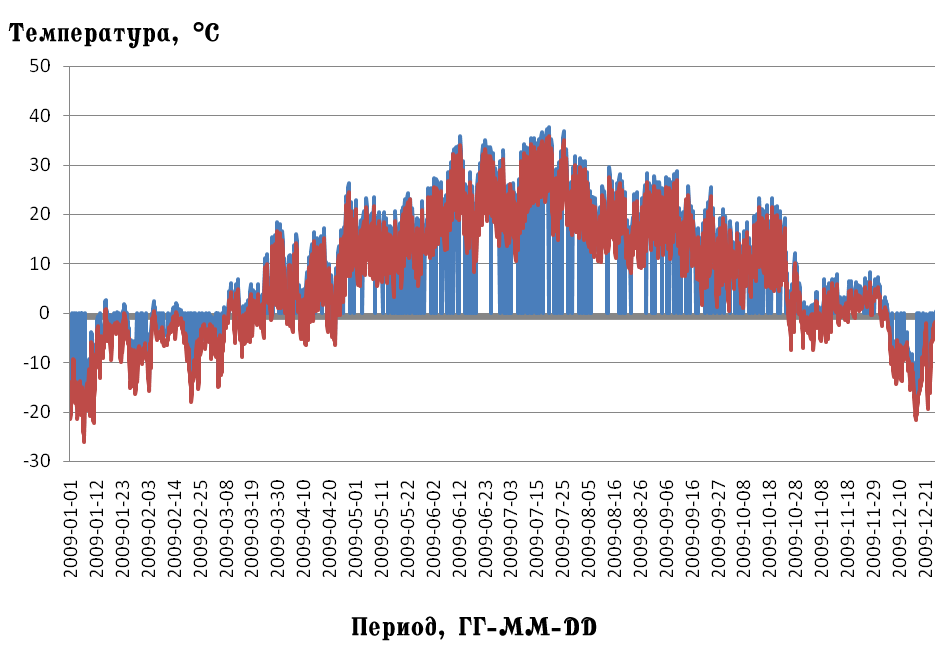

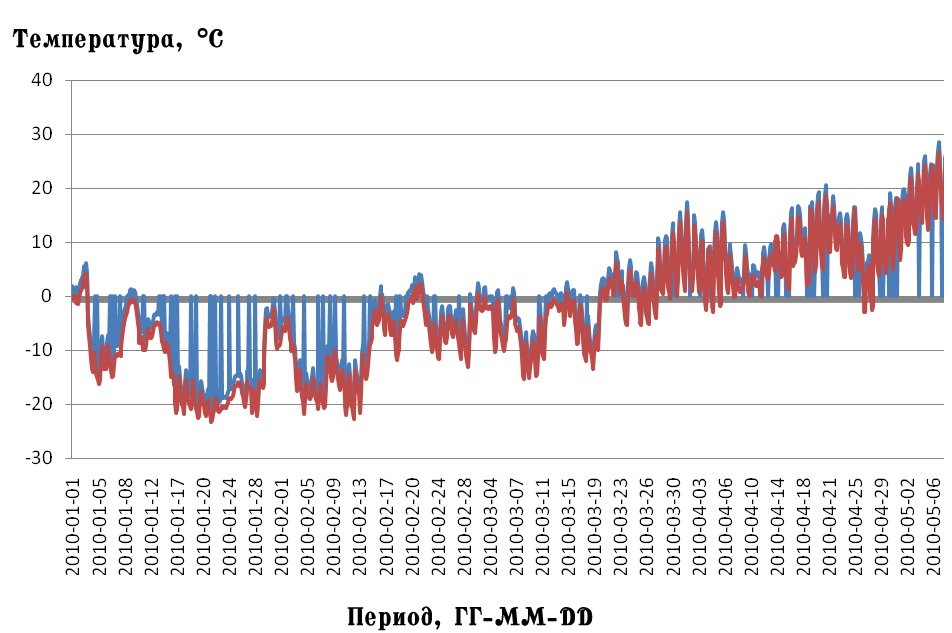

На рисунке 4.5 показано, что в течение 2007-2010 г. температура в индустриально развитом городе г. Волжском была выше, чем в экологически благополучном Среднеахтубинском районе на 1,9-2,4 °С летом и 1,7-2,2 °С в зимний период, что подтверждает предположение о наличии зон теплового загрязнения на территории города.

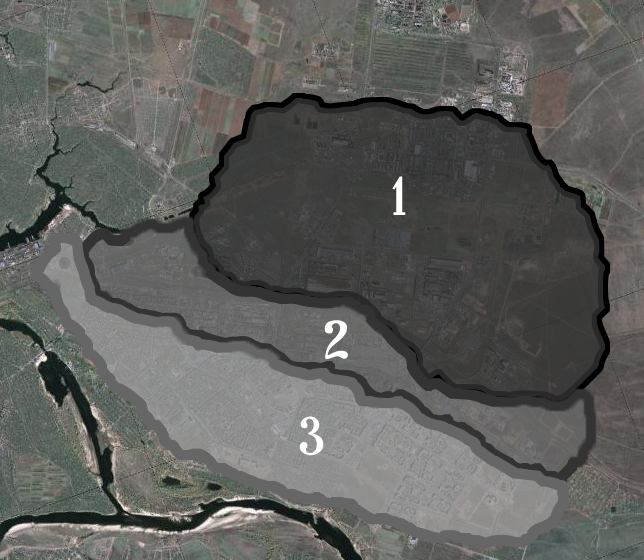

Наблюдаемое явление теплового загрязнения рассчитывалось по методике расчета районов теплового загрязнения С.М. Семенова, Б.А. Ревича, методике расчета выбросов территории А.А. Кошелева с использованием данных геэкологического районирования Н.М. Клюшниковой (рис 4.6).

а – период 1.01-31.12.2007г.

б - период 1.01-31.12.2008г.

в - период 1.01-31.12.2009г.

г - период 1.01-10.05.2010г.

Рис. 4.5. Температурный режим г. Волжского и р.п.г.т. Средняя Ахтуба за 2007-2010гг. (по данным метеорологических станций г. Волжского и р.п.г.т. Средняя Ахтуба).

Условные обозначения:

|

Температура в р.п.г.т. Средняя Ахтуба |

|

г. Волжский |

Рис 4.6. Зоны повышенного теплового загрязнения г. Волжского (составлено автором).

Условные обозначения:

![]() -

зона повышенного теплового загрязнения

от стационарных источников (превышение

на 4,5-5°С);

-

зона повышенного теплового загрязнения

от стационарных источников (превышение

на 4,5-5°С);

![]() - разница в температурах снижается до

3,5-3,7°С за счет высаженных в СЗЗ насаждений;

- разница в температурах снижается до

3,5-3,7°С за счет высаженных в СЗЗ насаждений;

![]() - зона общего загрязнения территории

города (превышение на 2,7-3,4°С за счет

выбросов автотранспорта и воздействия

стационарных источников загрязнения.

- зона общего загрязнения территории

города (превышение на 2,7-3,4°С за счет

выбросов автотранспорта и воздействия

стационарных источников загрязнения.