- •Автомобильное колесо. Радиус.

- •2. Силы, действующие на автомобиль.

- •Коэффициент полезного действия трансмиссии

- •4.Окружная сила на ведущих колесах автомобиля

- •6. Сила сопротивления качению колес и сила сопротивления подъёму. Их расчёт

- •7.Сила сопротивления воздуха. Расчёт и построение графика по скорости.

- •8.Сила сопративления разгону автомобиля. Коэффициент учета вращающихся масс.

- •9.Тяговый баланс автомобиля

- •11. Расчет и построение тяговой диаграммы автомобиля.

- •12.Динамический фактор. Формула с расшифровкой всех величин.

- •13.Расчёт и построение динамической характеристики автомобиля. Практическое применение динамической характеристики.

- •14. Расчет и построение характеристики ускорения автомобиля с расшифровкой всех величин.

- •15. Расчёт разгона автомобиля.

- •18. Уравнение расхода топлива

- •21. Силы, действующие на автомобиль при торможении.

- •22.Сцепление

- •23.Диаграмма торможения

- •27. Максимально возможное замедление при оптимальном торможении автомобиля

- •28.Управляемость и устойчивость автомобиля. Схема сил действующих на автомобиль при повороте на плоской горизонтальной дороге. Выражение для сил.

- •29.Кинематика поворота автомобиля на абсолютно жестких колесах

- •31.Кинематика поворота с учетом увода автомобильных колес

- •32.Занос автомобиля при повороте на горизонтальной дороге.Условия наступления заноса.

- •33. Опрокидывание автомобиля при повороте на горизонтальной дороге.Условия наступления опрокидываня.

- •34.Понятие о стабилизации управляемых колес автомобиля.

- •35. Углы установки управляемых колес.

- •36.Замедление автомобиля при торможении. Сила сцепления колес с дорогой. Тормозные силы. Идеальное торможение.

18. Уравнение расхода топлива

Расход топлива, зависящий от скорости и сопротивлений движению, не может характеризоваться удельными расходами топлива двигателем; поэтому при определении расхода топлива автомобилем определяют расход топлива на единицу пройденного пути. Расход топлива Q на 100 км пробега автомобиля при скорости vкм/ч и удельном gе будет:

Q=qe*Neпотр/v*qt,л/100 км

где qe- удельный расход топлива двигателем

qt – плотность применяемого топлива

Nпотр=a+b+c+d

гдеa=Necт – Ne b=Ne-Nk c=Nw d=Nf

͡20. Параметры топливной экономичности автомобиля по ГОСТ и их практическое определение.

Топливная экономичность автомобиля – это комплекс эксплуатационных признаков, которые определяют расход топлива конкретного автомобиля в процессе езды при различных дорожно-эксплуатационных условиях.

Среди характеристик топливной экономичности автомобиля основным показателем является количество расходуемого топлива в литрах на каждые 100 км. (путевой топливный расход). Если говорить об обобщающих показателях, то оценивается средний (топливный расход на 100 км. при нормальном режиме эксплуатации в типичных дорожных условиях) и удельный расходы топлива.

Существуют частные показатели топливной экономичности автомобиля, которые описаны в нормативной литературе: ГОСТ 4. 396-88; ГОСТ 4. 401-88; ГОСТ 20306-90; Правила ЕЭК ООН № 15 и 84: 1) расход топлива контрольный; 2) расход топлива на дороге в магистральном цикле; 3) расход топлива на дороге в городском цикле; 4) расход топлива на стенде в городском цикле; 5) характеристика топливного расхода установившегося движения; 6) топливно-скоростная характеристика на магистрально-холмистой дороге; 7) контрольный удельный расход топлива для грузовых авто; 8) приведенный обобщенный расход топлива; 9) топливно-экономические характеристики. Для определения топливной экономичности автомобиля испытания проводятся на стендах и в условиях реальных дорожных нагрузок.

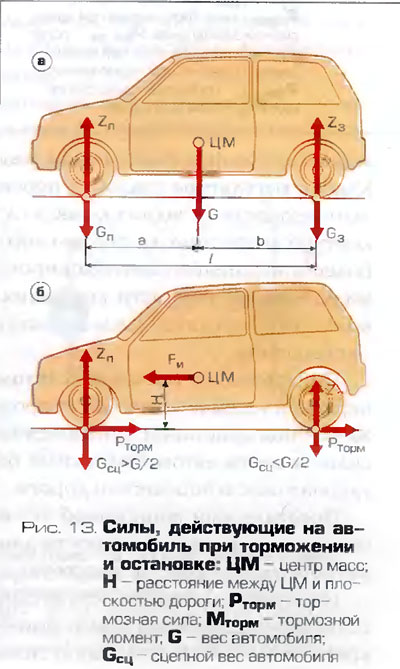

21. Силы, действующие на автомобиль при торможении.

При торможении автомобиля сила инерции Fи, которая приложена к ЦМ, действуя на плече Н (рис. 13, б), и тормозные силы Рторм, лежащие в плоскости дороги, образуют относительно ЦМ тормозной момент Мторм, который вызывает перераспределение нормальных нагрузок между передним и задним мостами. При этом нагрузка на передние колеса увеличивается, а на задние, наоборот, уменьшается. Поэтому нормальные реакции Zп и Zз, действующие соответственно на передние и задние колеса автомобиля во время торможения, значительно отличаются от нагрузок Gп и Gз, которые они воспринимают в статическом состоянии

(Gп = G•b/l, aGз = G•a/l).

22.Сцепление

Автомобиль движется в результате действия на него различных сил. Эти силы разделяют на силы, движущие автомобиль, и силы, оказывающие сопротивление его движению.

Основной движущей силой является сила тяги, приложенная к ведущим колесам. Сила тяги возникает в результате работы двигателя и взаимодействия ведущих колес и дороги. К силам сопротивления относят силу трения в трансмиссии, силу сопротивления дороги и силу сопротивления воздуха.

При определении силы тяги принято, что ее величина зависит лишь от параметров автомобиля. Однако это не означает, что, увеличивая, например, передаточное число трансмиссии, можно реализовать сколь угодно большую силу тяги, так как предельное ее значение ограничено сцеплением шин с поверхностью дороги. Силой сцепления шин с дорогой называют максимальное значение горизонтальной реакции, пропорциональное вертикальной нагрузке на колесо. Один из основных параметров данной системы — коэффициент сцепления. В зависимости от направления скольжения колеса различают коэффициенты продольного (x) и поперечного (бокового) (y) сцепления.

Влияние на коэффициент сцепления различных факторов

При смачивании твердого покрытия коэффициент сцепления резко падает из-за образования пленки из частиц грунта и воды, уменьшающих трение между шиной и дорогой. Коэффициент сцепления понижается особенно значительно, если на покрытии имеется пленка глины. Сильным дождем она может быть смыта, тогда величина сцепления приближается к значениям, характерным для сухого покрытия. На рисунке 1 – сухое покрытие, 2 – начало дождя, 3 – конец дождя.

Если сила тяги меньше силы сцепления, то ведущее колесо катится без пробуксовывания. Если сила тяги больше силы сцепления, ведущие колеса пробуксовывают и для движения используется лишь часть силы тяги. С увеличением проскальзывания (или буксования) шины по дороге коэффициент сцепления возрастает, достигая максимума при 20—25% проскальзывания. При полном буксовании ведущих колес может быть на 10—25% меньше максимального.

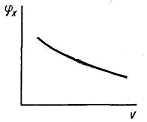

С увеличением скорости движения автомобиля коэффициент сцепления обычно уменьшается. При скорости 40 м/с он может быть в несколько раз меньше, чем при скорости 10—15 м/с.

На дорогах с твердыми покрытиями коэффициент сцепления зависит главным образом от трения скольжения между шиной и покрытием. На деформируемых дорогах коэффициент сцепления зависит прежде всего от сопротивления грунта срезу и от внутреннего трения в грунте. Выступы протектора ведущего колеса, погружаясь в грунт, деформируют и уплотняют его, увеличивая до некоторого предела сопротивление срезу. Однако затем начинается разрушение грунта, вследствие чего коэффициент сцепления уменьшается.

Большое влияние на коэффициент сцепления оказывает рисунок протектора. При истирании выступов протектора во время эксплуатации ухудшается сцепление шины с дорогой. Наименьший коэффициент сцепления имеют шины, у которых полностью изношен рисунок протектора.

В любых условиях движение колеса с изношенным протектором шин приводит к снижению коэффициента продольного и поперечного сцепления. Так, блокировка колес с изношенным протектором шин в большинстве случаев возникает при нажатии на педаль тормоза с усилием, равным 2/3 нормального усилия, необходимого для блокировки колес с хорошими шинами.

В таблице приведены примерные значения коэффициента сцепление колес с дорогой в зависимости отсостояние дороги. Дорога Поверхность

Сухая Мокрая

С асфальтобетонным или цементнобетонным покрытием 0,7 - 0,8 0,35 - 0,45

С щебеночным покрытием 0,6 - 0,7 0,3 - 0,4

Грунтовая 0,5 - 0,6 0,2 - 0,4

Обледенелая 0,1 - 0,2

Покрытая снегом 0,2 - 0,3

Сцепление колес с дорогой зависит и от ряда других факторов, например от качества подвески, давления в шинах. Однако из всех факторов следует выделить три главных: качество и состояние дорожного покрытия, состояние протектора шин и скорость движения автомобиля.