- •1) Законы геометрической оптики.

- •2) Явление полное внутреннее отражение

- •3) Принцип Ферма

- •4) Сферическое зеркало.

- •5) Формула сферического зеркала:

- •7) Интерференция. Общее рассмотрение

- •8) Интерференция на тонких пленках.

- •13) Дифракция Фраунгофера на щели.

- •14) Дифракционная решетка

- •16) Поляризация. Закон Малюса.

- •17) Поляризация отраженного света. Закон Брюстера.

- •20) Закон Кирхгофа.

- •21) Закон Стефана-Больцмана.

- •22) Закон смещения Вина.

- •23) Формула Планка.

- •24) Законы фотоэффекта.

- •26) Формула Бальмера.

- •27) Спектр атома водорода.

1) Законы геометрической оптики.

Геометрическая оптика — раздел оптики, пренебрегающий конечностью длин волн (т.к. человеческий глаз воспринимает воны очень маленьких длин, порядка 10-7)

Распространение видимого света можно рассматривать, отвлекаясь от его волновой природы, свет распространяется вдоль некоторых линий, называемых лучами.

Если есть малый по размерам источник света, и тело, преграждающее свету путь от источника, то за телом образуется конус тени, вершина которого источник.

Если источником света не точечный, то возможно образование полутени

Закон отражения света.

Отражённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, восстановленной в точке падения. Угол падения равен углу отражения.

Каждая точка источника света в геометрической оптике считается центром расходящегося пучка лучей. Изображение называется действительным, если в изображении пересекаются сами лучи, и мнимым, если пересекаются продолжения этих лучей

Построение изображения в плоском зеркале:

Изображения находятся позади зеркала на таком же расстоянии от него, как и сами предметы. Кроме того, отрезок, соединяющий предмет и его изображение, перпендикулярен поверхности зеркала.

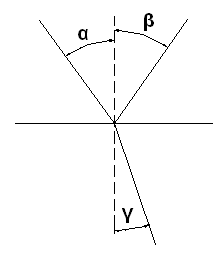

α-угол падения, β-угол отражения, γ-угол преломления

Закон преломления.

Преломлённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, восстановленной в точке в точке падения. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных веществ.

n12=v1/v2=cv1/cv2=n2/n1 — относительный показатель преломления второй среды относительно первой.

Абсолютный показатель среды – показатель преломления среды относительно вакуума n=c/v, он характеризует оптическую плотность, чем больше n, тем среда более плотная.

α-угол падения, β-угол отражения, γ-угол преломления

2) Явление полное внутреннее отражение

Энергия, которую несёт с собой падающий луч, распределяется между отражённым и преломлённым лучами. По мере увеличения угла падения интенсивность отражённого луча растёт, интенсивность преломлённого убывает, обращаясь в нуль при предельном угле. При углах падения, заключённых в пределах αпред до π/2, световая волна проникает во вторую среду на расстояние порядка длинны волны λ и затем возвращается в первую среду. Это явление полного внутреннего отражения.

αпред=arcsin n12

3) Принцип Ферма

- осн. принцип геометрической оптики, утверждающий в простейшей форме, что луч света всегда распространяется в пространстве между двумя точками по тому пути, вдоль к-рого время его прохождения меньше, чем вдоль любого из др. путей, соединяющих эти точки. Время прохождения светом расстояния l в среде с показателем преломления ппропорционально оптич. длине пути S. Для однородной среды S=nl, а для неоднородной

![]() Т.

<о., в этой форме Ф. <п. есть принцип

наименьшей оптич. длины пути. В первонач.

формулировке, данной П. Ферма (P. Fermat, ок.

1660), принцип имел смысл наиболее общего

закона распространения света, из к-рого

следовали все (к тому времени уже

известные) законы геом. оптики. Для

однородной среды Ф. п. приводит к закону

прямолинейности светового луча (в

соответствии с положением о том, что

прямая есть линия, вдоль к-рой расстояние

между двумя точками наименьшее), а для

случая падения луча на границу раздела

между средами с разными п из

Ф. <п. можно получить законы

зеркальногоотражения света и преломления

света.

Т.

<о., в этой форме Ф. <п. есть принцип

наименьшей оптич. длины пути. В первонач.

формулировке, данной П. Ферма (P. Fermat, ок.

1660), принцип имел смысл наиболее общего

закона распространения света, из к-рого

следовали все (к тому времени уже

известные) законы геом. оптики. Для

однородной среды Ф. п. приводит к закону

прямолинейности светового луча (в

соответствии с положением о том, что

прямая есть линия, вдоль к-рой расстояние

между двумя точками наименьшее), а для

случая падения луча на границу раздела

между средами с разными п из

Ф. <п. можно получить законы

зеркальногоотражения света и преломления

света.

В

более строгой формулировке Ф. п.

представляет собой т. <н. в а р и а ц и

о н н ы й п р и н ц и п, утверждающий, что

реальный луч света распространяется

от одной точки к другой по линии, вдоль

к-рой время его прохождения э к с т р е

м а л ь н о или о д и н а к о в о по сравнению

с временами прохождения вдоль всех др.

линий, соединяющих данные точки. Это

означает, что оптич. длина пути луча

может быть не только минимальной, но и

максимальной либо равной всем остальным

возможным путям между двумя точками.

Условие экстремальности оптич. длины

пути сводится к требованию, чтобы была

равна нулю вариация от

интеграла ![]() где А и В- точки,

между к-рыми распространяется свет.

Примеры мин. пути - упомянутые

распространение света в однородной

среде и прохождение им границы раздела

двух сред с разными п. Все

три случая (минимальности, максимальности

и стационарности пути) можно

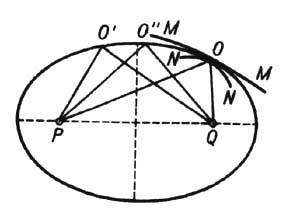

проиллюстрировать, рассматривая

отражение луча света от вогнутого

зеркала (рис.). Если зеркало имеет форму

эллипсоида вращения, а свет распространяется

от одного его фокуса Р к

другому Q (причём

путь без отражения невозможен), то оптич.

длина пути луча РО'

+ O'Q по

свойствам эллипсоида равна всем остальным

возмож ным, напр. РО

" + O "Q; если

на пути между теми же точками свет

отражается от зеркала меньшей, чем у

эллипсоида, кривизны ( ММ), реализуется

мин. путь, если же большей (зеркало NN)

- максимальный.

где А и В- точки,

между к-рыми распространяется свет.

Примеры мин. пути - упомянутые

распространение света в однородной

среде и прохождение им границы раздела

двух сред с разными п. Все

три случая (минимальности, максимальности

и стационарности пути) можно

проиллюстрировать, рассматривая

отражение луча света от вогнутого

зеркала (рис.). Если зеркало имеет форму

эллипсоида вращения, а свет распространяется

от одного его фокуса Р к

другому Q (причём

путь без отражения невозможен), то оптич.

длина пути луча РО'

+ O'Q по

свойствам эллипсоида равна всем остальным

возмож ным, напр. РО

" + O "Q; если

на пути между теми же точками свет

отражается от зеркала меньшей, чем у

эллипсоида, кривизны ( ММ), реализуется

мин. путь, если же большей (зеркало NN)

- максимальный.

В волновой оптике Ф. п. представляет собой предельный случай Гюйгенса - Френеля принципа и применим, если можно пренебречь дифракцией света (когда длина световой волны мала по сравнению с наименьшими характерными для задачи размерами): рассматривая лучи как нормали к волновым поверхностям, легко показать, что при всяком распространении света оптич. длины будут иметь экстремальные значения. Во всех случаях, когда необходимо учитывать дифракцию, Ф. п. (как и геом. оптика вообще) неприменим.