- •1 Предмед микробиоогии,основные отрасли микробиологии, задачи медицинской микробиологии. История развития микробиологии, основные этапы. Выдающиеся ученые-микробиологии.

- •3 Бактерии, общая характеристика,основные формы. Строение бактериальной клетки,характеристика и функции основынх и клеточных структур.

- •4 Защитные формы бактерии.Их характеристика. Методы изучения.

- •5 Подвижность мокроорганизмов. Виды бактерии по расположению жгутиков. Методы их изучения.

- •6 Общая характеристика спирохет. Строение и форма клетки, характер движения. Основные группы спирохет, патогенных для человека.

- •7 Общая характеристик риккетсий: классификация, величина, строение, полиморфизи.

- •8 Ультраструктура и биологическое особенности вирусов.Элементарные тельца и внутриклеточные включения

- •9 Микроскопический метод исследования,его значение для лд. Виды микроскопии.

- •10 Простые и сложные методы окраски. Практическое значение. Основные этапы приготовления окрашенных микропрепаратов.Цели и методы фиксации.

- •11 Химические свойства микробной клетки, его начение для жизнедеятельности клетки. Свойства бактерий в зависимости от химического состава клетки.

- •12 Питание микроогранизмов. Типы питания. Аутотрофы и гетеротрофы. Механизм поступления питательных веществ в микробную клетку.

- •13 Дыхание микроогранизмов. Типы дыхания. Методы культивирования анаэробов.

- •16 Этапы приготовления питательных сред, правила хранения, контроль качества готовых питательных сред. Стерилизация простых и сложных пит. Сред.

- •17 Принципы и методы культивирования микроорганизмов . Методы культуральных свойств микроорганизмов. Характеристика роста бактерий на жидких и плотных питательных средах

- •18 Понятие о чистой культуре, методы выделения чистой культуры и ее идентификация. Поняте о колонии, штамме, клоне. Значение бактериологического метода исследования.

- •19 Микрофлора почвы и воздуха. Санитарно-показательные мокроорганизмы. Общее микробное число воздуха. Почва и воздух как факторы передачи инфекционных заболеваний

- •20 Нормальная микрофлора организма человекаа. Понятие о дисбактериозе.

- •21 Влияние физических факторов окружающей среды на микроорганизмы. Использование метода лиофильного высушивания в микробиологической практике.

- •22 Стерилизация, виды стерилизации. Методы стерилизации, применяющиеся в бактериологической лаборатории, аппаратура для стерилизации, тесты для проверки температурного режима.

- •23 Влияние химических факторов на микроорганизмы. Дезинфекция, ее виды. Основные группы дезинфицирующих веществ. Понятие об асептике и антисептике.

- •24 Влияние биологических факторов микроорганизмы. Работа л. Пастера и и.И. Мечникова по изучению микробного антагонизма.

- •25 Морфология, химический состав, биологические свойства фагов. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Вирулентные и умеренные фаги. Профаг. Явление лизогении.

- •26 Методы выделения, обнаружения и титрования фага. Практическое применение фагов.

- •27 Антибиотики, определение. История открытия. Классификация антибиотиков по источникам и методам получения. Спектр действия антибиотиков. Механизм действия антибиотиков. Антибиотикорезистентность.

- •28 Определение понятие «Инфекционный процесс», «инфекционное заболевание». Характерные признаки и периоды инфекционного заболевания. Формы проявления инфекции. Виды генерализованной инфекции.

- •29 Роль микроорганизмов в развитии инфекции. Свойства патогенных микробов. Факторы вирулентности. Входные ворота.

- •30 Токсины микробов, их виды, сравнительная характеристика. Получение токсинов. Единицы силы токсина.

- •33)Неспецифические факторы иммунитета

- •Диагностикум стандартный препарат, используемый в качестве антигена при серологических исследованиях.

- •38) Ориентировочная реакция агглютинации (ра)

- •40) Реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации (рнга, рпга)

- •48.Эшерихиозы.Методы лабораторной диагностики. Основные этапы бактериологического метода исследования, его особенности. Реакция микро- и макро агглютинации.Диагностическое значение.

- •51.Шигеллы

48.Эшерихиозы.Методы лабораторной диагностики. Основные этапы бактериологического метода исследования, его особенности. Реакция микро- и макро агглютинации.Диагностическое значение.

Основной метод исследвоания бактериологический.

Основные этапы: I этап посев на питательную среду(Эндо или ЭМС) материал жля посева-спражнения.

II этап выделение чистой культуры

III этап изучение чистой культуры

IV этап учет результатов.

Реакция микроагглютинации на обезжиренное предметное стекло нансят 10 капель поливалентной сыворотки(или мунноглобулина). В каждую каплю вносят часть намечанной калонии и растерают ее. Колонии давшие реакцию агглютинации отсевают в пробирки со скошенным агаром и ставят в термостат на 18-20 часов.Если ни одна из калоний не дала реакции агглютинации дают отрицательный ответ.

Реакция макроагглютинации Для окончательной идентификации выделенной чистой культуры ставят развернутую реакцию агглютинации с живой и гретой культурами: с живаой для определения К-антигена с гретой –О-антигена. Развернутую реацию ставят из двух рядах пробирок.Сыворотку в обоих рядах разводят в соотношении 1:50-1:100 (в 1й пробирке) до титра, указанного на этикетке ампулы с сывороткой. В 1й ряд добавляют по 2 капли живой культуры, во второй-по 2 капли гретой культуры. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ с живой культурой-крупнохлопчатая, с убитой-мелкозенритая.

49-50. Сальмонеллы.Общая характеристика рода,морфология и биологические свойства. Культивирование.ДДС.Среды накопления.Токсинообразование.Антигенная структура сальмонелл.Международная классификация по Кауфману. Применение в лабораторной диагностике.

Морфология и биологические свойства. Сальмонеллы представляют собой короткие палочки с закругленными концами, размером в среднем 1—3 мкм. Все они подвижны благодаря наличию перитрихиально расположенных жгутиков. Спор и капсул не образуют. Хорошо окрашиваются анилиновыми красками, грамотрицательны. Факультативные аэробы. Хорошо растут на простых питательных средах при температуре 20—40°С и рН от 5,0 до 8,0 при оптимуме 37°С и рН 7,2—7,4. Па жидких средах дают равномерное помутнение. На мясо-пептонном агаре колонии более мелкие, чем у кишечных палочек, нежные, полупрозрачные. На дифференциально-диагностических средах Эндо, Левина, Плоскирева колонии мелкие, бесцветные. На висмут-сульфит-агаре колонии черного цвета. Грамотрицательны; факультативные анаэробы; большинство подвижно (благодаря перитрихиально, то есть по всей поверхности бактерии, расположенным жгутикам)

Культивирование и ферментативные свойства. На дифференциально-диагностических средах (Эндо, Левина) образуют прозрачные бесцветные колонии. Сальмонеллы обладают сахаролитическими свойствами: S. typhi ферментирует глюкозу, мальтозу, маннит до кислоты, S. paratyphi и S. schottmuelleri — те. же сахара, но до кислоты и газа, что служит дифференциально-диагностическим признаком. При разложении белков S. typhi и S. schottmuelleri образуется сероводород. Желатин не разжижают.

Для их накопления производят посев на среды обогощения:селенитовый бульон,среду Мюллера,сркда Кауфмана, используют также элективные среды-жельчь и среду Раппопорт. ДДС среды-Эндо ЭМС и Плоскирев колонии на них бесцветные так как не расщепляют лактозу входящую в состав среды.

Антигенная структура и токсинообразование сальмонелл. Сальмонеллы содержат О-антиген—липополисахаридно-протеиновый комплекс, идентичный эндотоксину, Н-антиген и К-антиген — поверхностный, оболочечный, капсульный. Идентификация сальмонелл проводится по антигенным свойствам, согласно классификации, предложенной Кауфманом и Уайтом и построенной по следующему принципу: все сальмонеллы по общности О-антигенов разделены на группы, обозначенные прописными буквами латинского алфавита (А, В, С, D, Е и т. д.); внутри каждой О-группы сальмонеллы подразделяются на серологические варианты на основании различного строения Н-антигенов, обозначенные строчной буквой латинского алфавита и цифрами. В Н-антигенах выделяют две фазы: первую — специфическую и вторую — не специфическую. При идентификации сальмонелл используются диагностические агглютинирующие адсорбированные сыворотки.

Сложная антигенная структура S. typhi включает О-, Н- и Vi-антигены, но такие полноценные в антигенном отношении бактерии выделяются только в разгар заболевания, а в период реконвалесценции и при пересевах в лабораторных условиях Vi-антиген теряется.

Патогенез и клиника. Возбудители брюшного тифа и паратифов, проникнув через рот в организм человека, попадают в тонкую кишку и находят наиболее благоприятные условия для размножения в нижнем ее отрезке — фаза инвазии. Затем из тонкой кишки бактерии проникают через лимфатические образования (пейеровы бляшки и солитарные фолликулы) в регионарные лимфатические узлы, — наступает фаза мезентериального лимфаденита, продолжающаяся 10—12 дней. Это время инкубации, когда микробы интенсивно размножаются, что составляет главную биологическую сущность паразитирования. Затем бактерии постепенно проникают в кровоток, что соответствует появлению первых признаков заболевания, — наступает фаза бактериемии. Бактерии с кровью попадают в печень, селезенку, костный мозг, лимфатические узлы тонкой кишки, где размножаются, обогащая кровь возбудителем. Наступает фаза паренхиматозной диффузии. Сальмонеллы, накапливаясь в желчном пузыре в массовом количестве, вторично попадают в тонкую кишку и размножаются в лимфатических образованиях, которые воспаляются, некротизируются, изъязвляются, что может привести к разрушению стенки кишечника, т.е. перфорации — одному из тяжелейших осложнений брюшного тифа. Особенно благоприятные условия для размножения тифозные бактерии находят в желчном пузыре, где они задерживаются наиболее долго и, выделяясь в кишечник, усиливают патологические его поражения. Выделительно-аллергическая фаза выделения микробов — составляет следующий этап патогенеза. Выделяются бактерии из организма не только с испражнениями, но и с мочой, молоком кормящей матери. Выделительная стадия переходит в стадию выздоровления, сопровождающуюся возрастанием титра специфических антител.

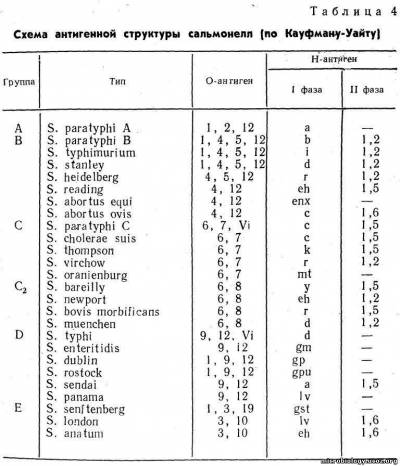

Антигенная структура и классификация. Сальмонеллы содержат два основных антигенных комплекса: О-соматический и Н-жгутиковый. О-антиген — липополисахаридно-протеиновый комплекс, термостабилен, инактивируется под действием формалина, соответствует эндотоксину бактериальной клетки. Н-антиген белковой природы, термолабилен, легко разрушается спиртом и фенолом. Устойчив к действию формалина. На этом свойстве основано получение Н-диагиостикумов. О- и Н-антигены у различных представителей сальмонелл неоднородны, что было положено в основу классйфйкации этих бактерий, разработанной Кауфманом й Уайтом (табл. 4).

Они разделили все сальмонеллы по О-антигенам на группы: А, В, С, D, Е и т. д. Каждая группа характеризуется наличием определенного Оантигена (например, в группе В это «4»). Некоторые группы имеют общие О-антигены (например, группа А, В и D — «1, 12»). Сальмонелла тифа содержит Vi-антиген, который располагается более поверхностно, чем О-антиген, и может препятствовать агглютинации с О-сывороткой. Утрата его ведет к восстановлению О-агглютинации. Vi-антиген легко разрушается при кипячении культуры в течение 10 мин, при добавлении в среду фенола, выращивании микроба на искусственных средах.

У Н-антигенов сальмонелл различают I и II фазы. Первая фаза Н-антигенов различна у серотипов, входящих в одну группу (например, в группе S. paratyphi В— «в», a Salm. typhimurium — «і»). Такое разделение помогает дифференцировать отдельные типы сальмонелл в реакции агглютинации на стекле с монорецепторными сальмонеллезными сыворотками. В реакции агглютинации при взаимодействии Н-антигенов с соответствующими антителами проявляется крупнохлопчатая Н-агглютинация; О- и Vi-агглютинация мелкозернистая. Помимо серологического типирования сальмонелл, иногда проводят определение фаготипов с помощью специфических сальмонеллезных бактериофагов, которых к настоящему времени известно более 100. Установлено, что одни фаги лизируют сальмонеллы, содержащие О-антиген, другие (Vi-фаги) — только штаммы, содержащие Vi-антиген. Фаготипы сальмонелл стабильны. Метод фаготипирования сальмонелл используется в целях эпидемиологического анализа для выявления источника инфекции.

Лабораторная диагностика сальмонеллеза

Основной метод диагностики сальмонеллезной инфекции - бактериологический. Материалом для исследования служат испражнения, рвотные массы, кровь, промывные воды желудка, моча, послужившие причиной отравления продукты. Особенности бактериологической диагностики сальмонеллезов:

использование сред обогащения (селенитовой, магниевой), в особенности при исследовании испражнений;

для обнаружения сальмонелл пробы следует брать из последней, более жидкой, части испражнений (верхнего отдела тонкого кишечника);

соблюдать соотношение 1: 5 (одна часть испражнений на 5 частей среды);

в связи с тем, что S. arizonae и S. diarizonae ферментируют лактозу, использовать в качестве дифференциально-диагностической не только среду Эндо, но и висмут-сульфитагар, на котором колонии сальмонеллприобретают черный (некоторые - зеленоватый) цвет;

для посева крови использовать среду Рапопорт;

использование для предварительной идентификации колоний 01-сальмонеллезного фага, к которому чувствительны до 98 %сальмонелл;

для окончательной идентификации выделенных культур вначале используют поливалентные адсорбированные О- и Н-сыворотки, а затем - соответствующие моновалентные О- и Н-сыворотки.

Для быстрого обнаружения сальмонелл могут быть использованы поливалентные иммунофлуоресцентные сыворотки. Для выявления антител в сыворотке крови больных и переболевших используется РПГА с применением поливалентных эритроцитарных диагностикумов, содержащих полисахаридные антигены серогрупп А, В, С, D и Е.

Лабораторная диагностика сальмонелл. При диагностике учитываются эпидемиологические данные и клинические симптомы. С первого дня заболевания необходимо исследовать кровь. Метод гемокультуры является решающим и ранним методом. Наилучшей элективной питательной средой служит среда с желчью, нейтрализующая антитела, бактерицидные свойства сыворотки крови. Можно выделять культуру возбудителя из костного мозга, мочи, розеол, но эти методы применяются редко. В период реконвалесценции выделяют возбудителя из испражнений. Выделенные культуры идентифицируются по биохимическим и антигенным свойствам.

При определении вида сальмонелл сначала ставится реакция агглютинации с поливалентной сывороткой, дающей возможность определить принадлежность выделенной культуры к роду сальмонелл, затем определяется группа с помощью отдельных групповых адсорбированных сывороток, а затем и вид сальмонелл — в реакции агглютинации с монореценторными специфическими Н-сыворотками.

Исследование сыворотки больных может проводиться в первые дни заболевания обнаружением неполных антител с помощью реакции Кумбса и с 4—5-го дня — полных антител в реакции Видаля, которую ставят повторно через несколько дней с целью определения нарастания титра антител. Однако наряду с преимуществами постановки реакции Видаля (простота реакции, получение быстрого ответа, возможность ретроспективного диагноза) метод имеет и недостатки: не является ранним, антитела могут быть и у переболевшего (анамнестическая реакция) и у привитого («прививочный Видаль»). Нужно учитывать и тот факт, что Н-антитела сохраняются длительно, а О-антитела исчезают из крови переболевшего довольно быстро.

С целью обнаружения антител в сыворотках крови больных брюшным тифом применяется реакция непрямой гемагглютинации (РНГА).