- •Концепции современного естествознания Программа, методические указания и контрольные задания

- •Тема 1. Наука в контексте культуры. Возникновение наук 9

- •Тема 2. Природа в современной естественнонаучной картине мира 13

- •Тема 3. Роль науки в современном обществе 23

- •Введение

- •Общие методические указания к изучению курса

- •Литература

- •Программа дисциплины

- •Наука в контексте культуры. Возникновение наук

- •Методические указания

- •Контрольные вопросы по теме 1

- •Природа в современной естественнонаучной картине мира

- •Методические указания

- •Контрольные вопросы по теме 2

- •Роль науки в современном обществе

- •Методические указания

- •Контрольные вопросы по теме 3

- •Методические указания по выполнению индивидуального контрольного задания

- •Вопросы для подготовки к экзамену

- •Приложения

- •Открытия и знаменательные научные события хх века

- •Темы рефератов контрольного задания по вариантам

- •Образец титульного листа для оформления контрольного задания

- •Контрольное задание по дисциплине «концепции современного естествознания»

- •Для заметок

Методические указания

Во все времена люди хотели знать, откуда и каким образом произошел мир. С появлением науки в ее современной понимании на смену мифологическим и религиозным приходят научные представления о происхождении Вселенной. Вселенную в целом изучает наука, называемая космологией, которая открывает упорядоченность нашего мира и нацелена на поиск законов его функционирования.

При изучении модели расширяющейся Вселенной студенты должны обратить особое внимание, что в основе модели лежат два предположения:

Свойства Вселенной одинаковы во всех ее точках (однородность) и направлениях (изотропность);

Наилучшим известным описанием гравитационного поля являются уравнения А. Эйнштейна, его теория относительности:

Два основных постулата теории относительности гласят:

во всех инерционных системах все законы сохраняются вне зависимости от того, с какими скоростями, равномерно и прямолинейно движутся эти системы друг относительно друга и определяется величиной С=300000 км/с;

экспериментально подтверждено постоянство скорости света — скорость света в пустоте одинакова во всех инерционных системах отсчета и не зависит от движения источников и приемников света.

Важнейшим пунктом модели является ее нестационарность.

Составной частью модели расширяющейся Вселенной является представление о Большом Взрыве.

Квантовая механика — это физическая теория, устанавливающая способ описания и законы движения на микроуровне. Статистические закономерности отражают свойства каждой отдельной микрочастицы. В 1900 году М. Планк предположил, что свет испускается неделимыми порциями энергии — квантами, и математически представил это в виде формулы:

![]() .

.

Где: - частота света, а h - универсальная постоянная Планка, характеризующая меру дискретной порции энергии, которой обмениваются вещество и излучение.

Итак, принципиально новыми моментами в исследовании микромира стали:

Каждая элементарная частица обладает как корпускулярными, так и волновыми свойствами.

Вещество может переходить в излучение (аннигиляция частицы и античастицы дает фотон, т.е. квант света).

Можно предсказать место и импульс элементарной частицы только с определенной вероятностью.

Прибор, исследующий реальность, влияет на нее.

Точное измерение возможно только при потоке частиц, но не одной частицы.

Необходимо понимать, что естествознание по мере приобретения человеком новых знаний стало разветвляться на несколько направлений, которые постепенно формировались в самостоятельные науки: астрономию, физику, химию, биологию и т.д. Рассматривая каждую из этих наук, следует обратить внимание, что развитие каждой из них тесно связано с уровнем средств наблюдения и обработки результатов наблюдений. Поэтому, например, в астрономии человечество способно получать информацию о Вселенной все с больших расстояний, а, например, в физике — получать информацию о поведении элементарных частиц материи.

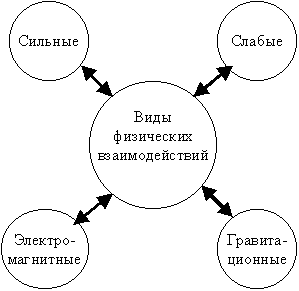

Известны четыре основных физических взаимодействия, которые определяют структуру нашего Мира: сильные, слабые, электромагнитные, гравитационные (рис. 2).

Рис. 2. Основные виды физических взаимодействий

Одно из проявлений сильных взаимодействий — ядерные силы. Ядерные силы не зависят от заряда частиц. В сильных взаимодействиях величина заряда сохраняется.

Электромагнитное взаимодействие в 100 ― 1000 раз слабее сильного взаимодействия. При нем происходит испускание и поглощение «частиц света» — фотонов.

Слабые взаимодействия слабее электромагнитного, но сильнее гравитационного.

При изучении принципа дальнодействия и близкодействия необходимо обратить внимание на то, что в механике Ньютона тела взаимодействуют на расстоянии, и взаимодействие происходит мгновенно. Именно эта мгновенность передачи взаимодействий обуславливает ненужность какой-либо среды и утверждает принцип дальнодействия. Известно, что Декартом развивалась противоположная точка зрения на природу взаимодействий, согласно которой материя взаимодействует с материей лишь при непосредственном соприкосновении. Таким агентом, передающим взаимодействие тела к телу, являются частички эфира. Принцип близкодействия — основан на передачи взаимодействия от одной точки эфира к другой, что привела в исследованиях М. Фарадея и Дж. Максвелла к выработке понятия поля.

Одна из главных задач современной физики — создать общую теорию поля и физических взаимоотношений.

При изучении понятия сложной системы, необходимо понимать, что это системы, которые состоят из большого числа переменных и, стало быть, большого количества связей между ними.

Разделение систем на простые и сложные является фундаментальным в естествознании. Среди всех сложных систем наибольший интерес представляют системы с так называемой «обратной связью».

Поведение системы может усиливать внешнее воздействие: это называется положительной обратной связью. Если же оно уменьшает внешнее воздействие, то это отрицательная обратная связь. Особый случай ― гомеостатические обратные связи, которые действуют, чтобы свести внешние воздействия к нулю.

Активное поведение системы может быть случайным или целесообразным, если действие или поведение допускает истолкование как направленное на достижение некоторой цели, т.е. некоторого конечного состояния, при котором объект вступает в определенную связь в пространстве или во времени с некоторым другим объектом или событием.

Понятие целесообразности претерпело длительную эволюцию в истории человеческой культуры. Научное понимание целесообразности строилось на обнаружении в изучаемых предметах объективных механизмов целеполагания.

Наука, которая первой начала исследование сложных систем с обратной связью, так как именно в таких системах существует внутренний механизм целеполагания, получила название кибернетика.

Оригинальность этой науки заключается в том, что она изучает не вещественный состав систем и не их структуру (строение), а результат работы данного класса систем. Общее значение кибернетики обозначается в следующих направлениях: философское значение, социальное значение, общенаучное значение, методологическое значение, но наиболее известно техническое значение кибернетики — создание на основе кибернетических принципов электронно-вычислительных машин, роботов, персональных компьютеров, породившее тенденцию кибернетизации и информатизации не только научного познания, но и всех сфер жизни.

Одним из наиболее трудных для науки является вопрос о происхождении жизни, т.к. научные гипотезы в этом направлении трудно подтвердить экспериментальным путем. Поэтому сегодня существует 5 концепций возникновения жизни на Земле:

Креационизм — божественное сотворение живого;

Концепция многократного самопроизвольного зарождения жизни из неживого вещества (ее придерживался еще Аристотель, который считал, что живое может возникать и в результате разложения почвы);

Концепция стационарного состояния, в соответствии с которой жизнь существовала всегда;

Концепция панспермии — внеземного происхождения жизни;

Концепция происхождения жизни на Земле в историческом прошлом и в результате процессов, подчиняющихся физическим и химическим законам. Эту концепцию в настоящее время считают концепцией биохимической эволюции.

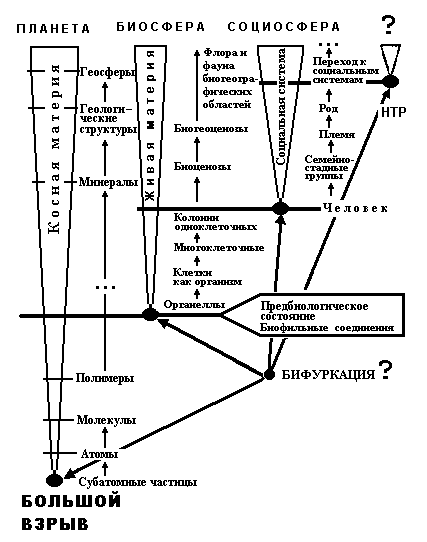

Эволюционный путь развития биологических объектов на Земле можно изобразить схематически (рис. 3).

Рис. 3. Эволюционный путь развития биологических объектов на Земле

В результате исследований установлено, что организмы состоят из тех же химических элементов, что и воздух, вода, минералы горных пород и почв. Клетка состоит на 70% из кислорода, 17% ― углерода, 10% ― водорода, 3% ― азота. Все кирпичики живого принадлежат к наиболее устойчивым и распространенным во Вселенной химическим элемента. В живых организмах обнаружено около 20 (С, Н, О, N, Р, S и др.). По сложности молекул, можно определить живое от неживого. Химическая структура живого основана на сложных молекулах ― белках, жирах, углеводах, липидах и нуклеиновых кислот. Молекулы, в основе которых лежат углеродные цепочки, называют органическими.

Живое вещество ― необходимая составляющая часть Земли. Оно служит передаточным звеном между космосом и Землей. Энергию космических излучений (солнечного света) оно переводит с помощью фотосинтеза в земную энергию: химическую, механическую. И тем самым вовлекает «мертвое костное вещество» земной коры в непрерывный круговорот. Так считал выдающийся русский ученый Владимир Иванович Вернадский, который изложил основы своего учения в книге «Биосфера» в 1926 году.

Исследования живой клетки продвигаются все дальше и дальше. Современные методы исследования позволяют понять значение клетки в живом организме и приступить к расшифровке ДНК.

Вершиной в мире живого принято считать человека. В естествознании человек рассматривается не только как биологический индивид, но и как разумное существо, обладающее определенной культурой поведения, а также способностью создавать определенные сообщества, которые в свою очередь оказывают влияние на экосистему.

В. И. Вернадский в последние годы жизни совершил выдающееся философское открытие, выдвинул идею перерастания биосферы (области жизни) в ноосферу (область разума). Разум, считал Вернадский, не должен и не может противостоять остальной жизни на Земле, безумно «покорять» её. С помощью науки он должен прийти к гармоничному единству со всем живым в рамках ноосферы.