- •1. Оправдание pr

- •Предисловие к введению :)

- •Занимательная филология, или кое‑что о трудностях перевода

- •Что есть pr? и почему его обожествляют люди?

- •Что «не есть» pr

- •Повелители выборов

- •Обратная сторона луны

- •2. Pr на рубеже эпох пРорочество. ПРоповедь. ПРопаганда. ПиаР. История священная и человеческая

- •Поколение зет

- •Пиар в России – это не pr

- •Приложение Устами экспертов

- •3. Pr‑инструментарий: слагаемые успеха Был бы повод…

- •Просящие и дающие

- •Директ мейл: механизм прямого действия

- •K вопросу об оценке эффективности pr‑кампании

- •Коммуникационный аудит: мода или действенный метод?

- •Приложение Образец топик‑гайда экспертного интервью

- •4. Pr‑специализации: новое в профессии pr для территорий

- •Но есть и другие причины:

- •Внутрикорпоративный pr: роскошь человеческого общения

- •Pr для «третьего сектора»: возможен ли успех?

- •Социальный pr: как настроить инструмент

- •Бренд всему голова. Еще раз о территориальном маркетинге

- •Основные элементы платформы бренда

- •Приложение

- •5. Pr в зеркале кризиса Рынок pr в России: стагнация или стабилизация?

- •Кризис может внести коррективы в существование режима «тандемократии».**Интервью интернет‑ресурсу Lentacom.Ru

- •Консалтинг в России: магия или осознанная необходимость?

- •Pr в Интернете: новая эра коммуникаций

- •6. Pr‑контекст: власть и общество Особенности национального лоббизма

- •1. Отсутствие соответствующего закона.

- •2. Стремление представителей бизнес‑среды идти на контакт в первую очередь с органами исполнительной, а не законодательной власти.

- •3. Новизна западной концепции лоббизма. Российский вариант лоббизма бюрократического толка пока обладает большей силой.

- •Коррупция в России: борьба или имитация

- •131‑Й фз значительно увеличил число лиц, облеченных дискреционной властью. На сегодняшний день в России насчитывается около 1,6 миллиона чиновников.

- •Спрут. Российская версия – 2011

- •7. Pr как инструмент демократии Особенности работы в избирательных кампаниях с административным ресурсом

- •Тенденции и перспективы политического консалтинга в России

- •Путину нужно победить себя

- •По первое число за второй тур

- •Выборы в сентябре 2013: тренды и перспективы

- •Литература

Пиар в России – это не pr

Над пропастью во лжи

Есть в русском языке прекрасное слово «доверие». Википедия подсказывает: это личное понятие, в отличие от абстрактных «справедливости» и «гуманизма»; кроме того, оно считается основой всех социальных институтов.

Действительно, это слово (с несколько иными оттенками в других языках мира) входит в понятийный аппарат экономики, политологии, социологии, психологии и других общественных наук. Один из выдающихся мыслителей современности Френсис Фукуяма написал об этом целую книгу – «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию».

Доверие измеримо. И его регулярно измеряют самые авторитетные исследовательские организации, потому что от этого показателя зависит не только благополучие социума, но и состояние финансового рынка, экономики в целом. Измеряют доверие компаний друг к другу, бизнеса – к государству, институтов гражданского общества – к силовым ведомствам и т. д. Но базис, на котором покоится все это здание, конечно, доверие людей.

По данным международной исследовательской сети World Values Survey, общий показатель доверия в России резко упал за последние 25 лет: с 70% в конце 80‑х годов до 24% в конце и середине 90‑х. В 2000‑е эта цифра стабилизировалась на уровне 26‑27%. Это все равно очень низкий уровень по сравнению с 40% в США, Японии или Западной Германии.

Опросы, проводимые компанией Edelman в рамках международной программы Edelman Trust Barometr, показывают, что доверие к бизнесу в посткризисной России снизилось на 10 пунктов и составило 42%. Настолько же упало и доверие к федеральной власти (до 38%). Это самое значительное сокращение уровня доверия среди исследуемых стран: так, например, во Франции доверие усилилось на 9% (до 43%); лидер по росту доверия – Швеция (с 36% до 60%).

Недоверие в России тотально. По данным различных отечественных исследований, наши сограждане не особо доверяют президенту и банковской системе (около 40%). Но другим – еще меньше. Уровень доверия бизнесу колеблется в пределах 15– 25%, местным чиновникам, силовым ведомствам, судебной системе – 5‑20%, политикам, депутатам – около 10% или меньше. Неутешителен и другой показатель: около 75% россиян (три четверти населения!) считают, что в нашей стране среди людей больше несогласия и разобщенности, чем согласия и сплоченности. Более того, растет доля ответов, что доверия в обществе стало меньше (с 74% в 2008 году до 81% в 2012‑м).

Что это означает? Помимо социального и психологического дискомфорта – лишний расход сил и средств, так называемые транзакционные издержки. «Высоченные заборы за городом, охранники в каждом публичном месте, собственная служба безопасности, своя, вплоть до энергогенерации, инфраструктура, – все это следствие низкого доверия» (www.opecru./1458816.html).

Кризис доверия – это признак разрушения общественных ценностей и одновременно одна из основных составляющих коррупции [1] . Особенно тревожно, что этот кризис все больше захватывает молодежь, которая, не имея связей или богатых родителей, перестает верить в собственное будущее, потому что «все за деньги». Елена Панфилова, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia, недавно так выразилась по этому поводу: «Люди в целом не доверяют не то что власти: власть мы не любим, это само собой, они на себя работают, они нас обкрадывают и далее по списку. СМИ – они такие же, им тоже не верят. Бизнесмены – тоже ворюги. И тут мы даем опрашиваемым последний шанс: а люди? И выясняется, что люди людям тоже не доверяют, они видят друг в друге, по разным причинам, тоже какую‑то вражескую силу… Надежда только на близкие связи человека с человеком. Доверие в стране сохранилось только в ближнем круге, самом ближнем, когда установился контакт визуальный, локоть к локтю, плечо к плечу» (http://f‑b‑o.ru/fbotext.php?sCurrNomer=003&sCurrArticle=fbo_003_02).

Иными словами, кризис доверия – не только причина коррупции, но и источник подпитки для другой социальной язвы – кумовства. Это явление, имеющее едва ли не более глубокую историю, чем пресловутое мздоимство, довольно успешно искоренялось в советский период. Но сейчас вновь цветет пышным цветом, особенно в провинции – вовсю, кстати, пользуясь пиаром (не путать с PR). Возникает феномен «фасадного сознания», когда та или иная структура власти/бизнеса предъявляется обществу как «белая», «действующая в правовом поле»: при том, что всем участникам процесса хорошо известно, кто и как «порадел родному человечку», какая «рука руку моет» и т. д. Кумовской регламент (теневой) уравновешивается с правовым (фасадным).

В результате, как пишет А. Мирошниченко, «общественная шизофрения приобретает устойчивость, самовоспроизводится, грозит стать главной чертой национального менталитета. Просто поразительно, насколько порой естественно лгут ответственные лица, с пафосом говоря о том, что на самом деле совершенно наоборот. И они знают, что наоборот, и все знают, что наоборот, и все знают, что они знают, что наоборот, но это никого не смущает» (60).

Под собою не чуя страны…

Что делать, как восстановить доверие в обществе? К сожалению, системной концепции нет. Бизнес – разумеется, внутри сферы своих интересов – предлагает разнообразный PR– и маркетинговый инструментарий: «программы лояльности», другие способы повышения доверия и укрепления эмоциональной связи между компанией и клиентом. Каждый год появляются все новые «кейсы», направленные на выстраивание отношений партнерства, улучшение обратной связи с целевой аудиторией. Любая мало‑мальски уважающая себя компания мотивирует сотрудников, занимаясь внутренним PR, что и дает все же более высокий процент доверия к бизнесу, чем к иным институтам.

А вот власть современные коммуникационные технологии применять не спешит. Редкие исключения можно наблюдать разве что в период предвыборной кампании, разве что в столице и других мегаполисах. «Мы все еще продолжаем жить по законам тоталитарной коммуникации, когда народ имеет лишь право всенародного одобрения принятого за него решения. Вообще, отсутствие доверия к властным структурам можно отнести к важнейшим проблемам. По множеству причин население не ощущает всю вертикаль власти психологически законной. Именно поэтому на страницах газет и всплывают рассказы о дачах, квартирах, машинах и т. д.» (79). Г. Г. Почепцов сформулировал эту мысль в 1998 году. Много ли изменилось с тех пор? Вопрос риторический. Но все же приведем некоторые формулировки ответов (уже из двухтысячных).

«Во власть в массовом порядке повалили политические шакалы с классическим кредо: «Всегда и всё!». В смысле: всё наше и навсегда! От такой власти Россия не расцветет,» – утверждает В. В. Полуэктов (78). Того же мнения Е. Б. Малкин и Е. Б. Сучков: «Разрыв между публичной политикой и другими составляющими политического процесса, который всегда присутствует в любом обществе, в России ощущается гораздо резче по сравнению со странами со сложившейся демократией. …Он определяется исключительной оторванностью элиты от жизни массового избирателя. Конечно, «глухой забор», который при развитом социализме намертво отделял номенклатуру от обычных людей, теперь во многом исчез. Но психологическая инерция… продолжала сохраняться: разные образы жизни, разные системы ценностей и т. д. – наконец, чуть ли не разный язык» (51).

«Глухой забор» между элитами и народом, конечно, существовал в СССР, да и раньше в российской истории. Но позволим себе не согласиться с предыдущими авторами насчет его исчезновения в новой России. Период «народной демократии» был коротким: конец 80‑х – начало 90‑х. К примеру, Евгений Савостьянов, один из создателей «Демократической России», в свое время возглавлявший органы безопасности (КГБ – МБР – ФСК – ФСБ) Москвы и Московской области, убежден, что вера людей в разумность власти была радикально подорвана событиями 1993 года. «Наши действия, независимо от того, чем мы руководствовались, вызвали глубокое отвращение… Это был колоссальный подрыв репутации власти и, по сути дела, ни один из тех, кто был на передней роли в тех событиях, доверия к себе уже не вернул… Это главный психологический, социальный, нравственный результат тех событий» (телеканал «Совершенно секретно», интервью Е. Велихову, октябрь 2012). За прошедшие 20 лет изменения, увы, выразились лишь в перестановке фигур, но отнюдь не в глобальном отношении народа к власти и власти к народу.

Знакомый журналист, проведший много лет в кремлевских, «белодомовских» и прочих властных коридорах, как‑то поделился общим впечатлением о людях, которые занимают высокие государственные должности и принимают значимые для страны решения: «Из тех, с кем доводилось общаться – примерно 15% с утра встает и начинает думать о Родине. Еще 15% – о себе, своих родственниках. Ну, и немножко – о Родине. А для остальных 70% соотечественники – ничто, пыль…». Оценка мрачная, не правда ли? Но у информированного слушателя она вызывает нечто вроде грустного оптимизма… Потому как рядовые россияне, согласно опросу Левада‑Центра, проведенному в июле 2013 года, считают что тех, кто во власти только ради власти (и, разумеется, ради благ, посредством ее получаемых), – еще больше, 80%.

Громкие разоблачения коррупционеров, которых немало в последнее время, конечно, добавляют доверия президенту: его рейтинг если не высок, то хотя бы устойчив. А вот большинство действий правительства, депутатского корпуса и руководства госкорпораций (которые в массовом сознании также включены в понятие «власть») в медиа‑пространстве имеют явные признаки «пиара со знаком минус». Поневоле задумаешься: неужели некому подсказать? А ведь зачастую действительно некому… При том, что в стране достаточно PR‑специалистов высокого уровня. Да и во власти они есть – но преимущественно занимают должности советников и занимаются не системной работой, а решением локальных задач. А информационным сопровождением властных структур обычно ведают те же чиновники (или «корпоративно лояльные менеджеры», что немногим лучше – отсылаем читателя к расшифрованному выше понятию «кумовство»).

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник…», или Чиновный пиар как сюжет для Comedy

Примерам удивительного непрофессионализма в сфере властного PR несть числа. Остается пока у должности министр образования Игорь Ливанов. Но его репутация жестоко подорвана неуклюжими инициативами и, что немаловажно, безграмотной их подачей. Серьезные репутационные проблемы – у ряда других федеральных министров… Легче сказать, у кого их нет (на ум приходит разве что Сергей Шойгу).

Что простой российский гражданин сегодня знает о Роскосмосе? Во‑первых, то, что «спутники падают». Еще бы: отработки негативных информационных поводов попросту не было. А ведь большинство населения еще помнит, что Россия – первая космическая держава! И этот кирпичик общественной ментальности весомо ложится в картину общего неблагополучия: власть врет, чиновники воруют, спутники падают. Всё плохо…

Правящая партия тоже нередко уподобляется унтер‑офицерской вдове. Живы в памяти «медиа‑достижения» Андрея Исаева, считавшегося до недавнего времени главным идеологом (!) партии. В частности, ему принадлежит феноменальная фраза, сказанная по поводу провокационной статьи Станислава Белковского в МК (февраль 2012‑го; подробнее – здесь: http://www.pravmir.ru/isaev‑pochemu‑my‑schitaem‑statju‑belkovskogoprojavleniem‑ekstremizma/). Напомним: парламентарий со товарищи тогда обратился в Следственный Комитет и Генеральную Прокуратуру и во всеуслышание требовал «призвать к ответу» «провокатора» Белковского и проверить его действия на предмет экстремизма. В ответ на просьбы не раздувать скандал со стороны более компетентных публичных персон Исаев веско заметил: «Эта кампания – не первая. И она велась бы то тех пор, пока не прозвучал бы ответ». Да уж, вот это пиар так пиар… То, что провокационные информационные вбросы именно для того и делаются, чтобы «прозвучал ответ», бойцу идеологического фронта было, видимо, невдомек… Впрочем, Исаева после того случая все‑таки урезонили и оттеснили на периферию публичной активности.

Лучше ли стали выглядеть публичные лица «ЕР» после этого? Увы. На смену Исаеву пришли господин и дама с революционными фамилиями, сухим идеологическим блеском в глазах и набором тезисов времен построения социализма в отдельно взятой стране. О содержательной дискуссии – а значит, о профессиональном PR – вновь говорить не приходится. Тем более что репутация у упомянутых публичных персон значительно хуже, чем у многих их более скромных коллег.

И, конечно, нельзя не остановиться на рекламной кампании «Газпрома», которая может претендовать на звание самого неэффективного PR‑проекта десятилетия (о самом эффективном проекте – чуть ниже).

Подробный анализ рекламно‑маркетинговой стратегии «Газпрома» дан в январском номере русского Forbes за 2013 год под заголовком «Имиджевое ничто: чего добился «Газпром», потратив миллиарды на рекламу» (http://www.forbes.ru/sobytiya/kompanii/232085‑imidzhevoe‑nichto‑chego‑dobilsya‑gazprom‑potrativ‑milliardy‑na‑reklamu). Мы же кратко остановимся лишь на телевизионной составляющей (с широко растиражированными слоганами «Газпром – национальное достояние» и «Мечты сбываются»), поскольку она образцово иллюстрирует не то что неэффективность, а какую‑то даже курьезность российского «властного пиара».

Вот цитата из упомянутой статьи: «Управление информации «Газпрома» так формулирует задачи медиаразмещения на Первом канале, России‑1, НТВ, ТНТ и России‑24: «коммуницирование статуса государственно значимой и социально ответственной компании, продвижение основных стратегических месседжей». Благодаря охвату этих каналов каждый россиянин старше 18 лет «должен гарантированно увидеть рекламное сообщение не менее трех раз в год», а 80% социально активного взрослого населения – не менее 20 раз. Бюджет контракта… в «Газпроме» не раскрывают, но в 2011 году на сайте закупок «Газпрома» в запросе предложений на трехлетнее размещение рекламных роликов называлась сумма 3,158 млрд рублей».

Каков же итог воздействия рекламы «Газпрома» на «социально активное взрослое население»? Об этом много сказано в Интернете, в том числе с использованием непарламентской лексики (комментарии из числа цензурных можно посмотреть, например, вот здесь: http://www.youtube.com/watch?v=ILz5hCIh1HU).

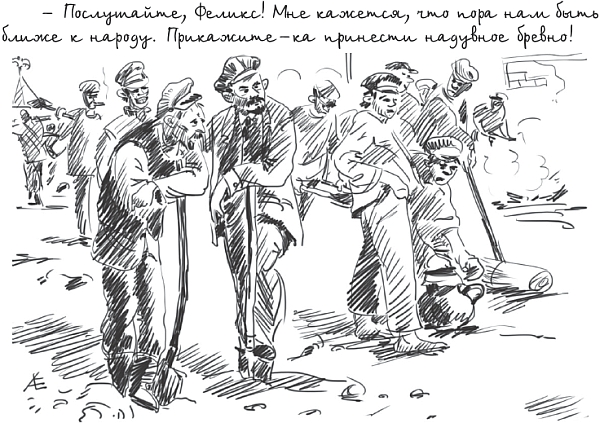

Пользуясь профессиональной терминологией (которую, как видим, любят в управлении информации компании), можно выделить два ключевых «стратегических месседжа». Только не те, которые формулировали в недрах госкорпорации, а те, что безошибочно определила целевая аудитория: «когда много денег, хочется еще и повыпендриваться», «опять распил бюджета». Что говорить, страшно далеки они от народа…

Дело, заметим, не ограничивается высказываниями рядовых интернет‑пользователей. Тот же Шойгу – еще в бытность министром МЧС, – узнав о газпромовском рекламном бюджете, не сдержался: «Лучше бы мы на эти деньги два самолета купили». Появился уже и юмор на тему горе‑рекламы: например, цикл карикатур на популярном сайте Atkritka.com. Резидент Comedy Clab, знаменитый «бард‑десятник» Семен Слепаков посвятил рекламе «Газпрома» даже песню. В ней нет прямого негатива, в отличие от большинства комментариев в Сети. Зато с мастерством шута‑юродивого (а значит, максимально эффективно для российской аудитории) выражена народная скорбь о социальном неравенстве и зарвавшейся элите, венчаемая невысказанным вопросом:

Ведь все‑таки это наш общий газ,

А мечты сбываются только у вас…

Иными словами, рекламная кампания, обошедшаяся в несколько миллиардов государственных рублей, не только не способствовала повышению доверия к госкомпании у населения, а, наоборот, внесла (и вносит) дополнительный негатив в отношения между обществом и властью, способствует росту не согласия, а отчуждения.

Интересно, что совсем недавно Д. А. Медведев в качестве Председателя Правительства РФ утвердил федеральную целевую программу «Укрепление единства российской нации…» на 2014‑2020 годы. На нее планируется потратить 6,8 млрд. рублей. Т. е. меньше миллиарда в год, да и те пойдут в основном на «развитие диалога с национальными и религиозными объединениями». На телерекламу «Газпрома» ежегодно расходуется больше миллиарда… Деструкция побеждает.

Многим властным бонзам, увы, до сих пор невдомек, что современный PR – мощное, технологичное и точное оружие. Он действует «в окружении смыслов», важных для каждого человека. Смыслы эти надо исследовать, аудиторию – изучать. Она – равноправный собеседник (во всяком случае, должна и имеет право так себя чувствовать). Российская же элита с ее, мягко говоря, весьма специфической картиной мира, до сих пор предпочитает действовать «информационной кувалдой». И не задумывается о последствиях.

«Чума на оба ваши дома…»

Российская оппозиция и те, кто ей публично симпатизируют, в первом приближении выглядят человечнее. И взгляд у них осмысленнее, чем у оловянноглазых чиновников, и аргументы весомей… И вообще, там больше профессионалов – в том числе PR‑специалистов. И, наверное, больше людей, которые «проснувшись, думают о Родине».

Но так ли это? Попробуем разобраться… Вот каковы впечатления от работы с оппозицией человека со сложной репутацией, но, несомненно, опытнейшего политолога, уже упоминавшегося Станислава Белковского: «Я 11 лет что‑то рекомендовал оппозиции, и я решил перестать это делать, потому что оппозиция состоит сплошь из предателей и людей, которые пытаются разменять свой политический ресурс на благосклонность Кремля даже в минимальном формате. Кроме того, она состоит из социопатов, то есть людей, не способных к коллективному действию, видящих во всем подвох. Нынешняя оппозиция ведет себя точно так же, как власть – она заявляет, что ей нет альтернативы» («Эхо Москвы», 07.01.13).

Да и отношение оппозиционеров к рядовым согражданам едва ли лучше, чем у «власть предержащих». Журналист Сергей Худиев метко описывает характерную для протестного движения «унылую мизантропию»: «Человек, пораженный этим психологическим синдромом, убежден, что он живет в стране негодяев: при этом – удивительным образом! – сам негодяем не является. Его окружают чрезвычайно дурные люди. Чиновники не делают ничего полезного, а только безудержно воруют; полиция не ловит злодеев, а только пытает и вымогает; судьи судят только по звонкам и за взятки, любые проекты замышляются исключительно с целью «распилов» и откатов, а спустившись в метро, можно оказаться среди уродского быдла, которое пьет и смотрит Петросяна… Жить среди негодяев крайне некомфортно, но с другой стороны, это создает приятное чувство нравственного превосходства. Упоение этим превосходством, по‑детски наивное любование на свои хорошие лица просто требует фона в виде негодяев».

Еще более жесткую оценку ситуации находим у популярного блоггера SurkovRussia. По его мнению, 99% думающих людей в России считают, что «у власти алчные, хитрые, трусливые воры, которые будут делать все, чтобы сохранить силу, деньги, трубу, виллы в Ницце, апартаменты в Майами и прочие «челси»… В оппозиции не менее алчные жулики и не менее трусливые провокаторы, которые обличают воров не потому, что хотят «Россию обустроить», а потому что хотят «обустроить себя». Причем не с меньшим комфортом, чем это сделали воры. Короче, эдакий круговорот жулья и ворья в природе».

Поневоле задумаешься о школьных годах нынешних лидеров – как власти, так и оппозиции. Не оттуда ли все эти «подростковые комплексы» нашей политической и общественной жизни: право сильного и наглого давить слабого, зная, что заступятся «старшие»? И, с другой стороны, больное самолюбие, мстительность и глубокое презрение к окружающим «привыкших получать» изгоев?

Отражение этой диспозиции можно наблюдать и в информационном пространстве. Кремлевская пропаганда в официальных СМИ – на уровне школьной стенгазеты 70‑х – транслирует имитацию взаимной любви власти и общества. Интернетовская контрпропаганда при помощи того же инструмента – проплаченного и/или ангажированного контента – рисует ужасающую картину российской жизни и искусственно накачивает «градус народного гнева». Итог все тот же: углубление социального расслоения, рост тотального недоверия в обществе.

Но Россия вряд ли и дальше может управляться по законам уличной подростковой среды (как говаривали в 90‑е, «по‑пацански»). Вызовы современного мира очевидны и требуют взрослых, личностно зрелых решений. Налицо кризис как тоталитарной, так и либеральной модели общества. И – еще в большей степени – кризис целей и ценностей… Известный философ‑диссидент, недавно скончавшийся Григорий Померанц писал, что в постперестрочной России оказался востребованным его «опыт неудач»: «Опыт жизни без почвы под ногами, без социальной, национальной, церковной опоры. Сейчас вся Россия живет так, как я жил десятки лет: во внешней заброшенности, во внешнем ничтожестве, вися в воздухе…» (цит. по 35). Но так может жить мыслитель‑отшельник, сознательно избравший этот путь. Обычные люди, страна, так жить не могут и не должны.

Небо, журавли, девушки, или Путин и «пусси»

Либеральная общественность, конечно, сильно преувеличивает масштабы «подавления свободы слова» в России. Многое из транслируемого по «зомбоящику» и впрямь ниже всякой критики. Но и там существуют вполне либеральное РБК‑ТВ и телеканал «Дождь» – кстати, уверенно обогнавший по рейтингам официальные федеральные каналы. (Да и на официальных иногда прорывается… Вот одно из свежих впечатлений: идет типичное вечернее ток‑шоу для домохозяек, тема – качество медицинского обслуживания. Один из участников обсуждения произносит фразу: «Законы у нас в России пишут дураки»… В зале даже не аплодисменты – бурная овация).

А уж в Интернете – полный набор «оппозиционных трибун» и политического юмора. В самом деле, даже во времена Горбачева вряд ли можно было представить фото (в популярном жанре «демотиватора») плывущего стилем баттерфляй президента с подписью: «Руководитель государства ведет корюшку на нерест» (по ассоциации с нашумевшими стерхами).

И, кстати говоря, именно официальные российские СМИ сыграли немалую роль в раскрутке самого эффективного PR‑проекта десятилетия. Речь, конечно, о группе «Пусси Райот»… Проект, увы, опять со знаком минус. Но с тем, что раскручен он просто блестяще, вряд ли будет кто‑то спорить. О том, как «из ничего стать всем» в информационном пространстве XXI века (причем без особых финансовых затрат!), еще будут написаны диссертации… Существует с десяток теорий – в основном конспирологических – кому и зачем это было выгодно; мы не будем здесь их разбирать.

А вот на том, «кому невыгодно», стоит кратко остановиться. Во‑первых, что очевидно всем, РПЦ – ей, как общественному институту, был нанесен весомый репутационный урон. Во‑вторых, что очевидно аналитикам, – оппозиции, энергия которой (немалая на тот момент – напомним, дело было в конце февраля 2012‑го, а в начале февраля состоялся самый массовый в новейшей истории России митинг на проспекте Сахарова) была умело канализирована в лозунг Free Pussy Riot, что сократило электоральную базу протестного движения в разы. В‑третьих, конечно же, власти в целом и президенту в частности, поскольку они, говоря простым языком, повелись на провокацию.

«Марш миллионов». Проспект Сахарова. 2012 год. Москва. Фото А. Евстигнеева

Все упомянутые пострадавшие стали классическими «жертвами пиара», грамотно закрученной «вихревой коммуникации», торнадо‑спин (см. раздел 1, статья «Обратная сторона луны» о манипуляции общественным сознанием). Интересно, что многие – не только профессионалы PR, но и просто думающие люди – изначально поняли, чем грозит раскрутка повода в СМИ, судебный процесс, эскалация конфликта… Вот, например, очень точное и образное высказывание одного из участников форума православных священнослужителей, 20.03.12: «Дурдом начинается и прекратиться никак не хочет. Девки пляшут в церкви, Путин просит прощения [2] , ФСБ рыскает злобной гончей, папарацци истекают слюнями, прот. Всеволод [3] несет чушь и уходит во время прямого эфира, ругаясь страшными словами, народ дичает, бьет друг другу морду и желает то освобождения, а то немедленной смертной казни… А кто‑то тихонько стоит за всем этим и ехидно потирает цепкие лапки. Потому что все попались в ловушку» (http://deacon.ru/community/viewtopic.php?f=4&t=2602). Повторюсь, мы не будем здесь искать конкретных персонажей из числа тех, «кому выгодно». Без сомнения, тому, кому выгоден рост социального напряжения в российском обществе, «опыт неудач» и кризис доверия. Российские decision makers (лица, принимающие решения) по‑прежнему недооценивают возможности и последствия информационной войны – как внутри страны, так и в мировых масштабах. Владимиру Путину не удалось скрыть удивления, когда во время официального визита в Великобританию первый вопрос журналистов (чуть ли не у трапа самолета!) был о судьбе девиц из «Пусси…». Позже – когда на международных встречах и пресс‑конференциях спрашивали во второй, третий, четвертый раз – было видно, что президент уже готовился… Но удивление еще долго не сходило с его лица.

Одно из самых мягких определений оппозиции в отношении главы государства – «политик вчерашнего дня». Этот тезис, смеем заметить, отчасти подтверждается данными социологии. Конечно, рейтинг Путина, хоть и самый низкий за 13 лет, относительно стабилен и все‑таки выше рейтинга целого ряда западных политиков. Кстати, Президент России возглавил список самых влиятельных людей мира по итогам 2012 года по версии американского журнала Foreign Policy, а это что нибудь да значит.

Но за процессами, происходящими внутри страны, гарант Конституции (а точнее, его окружение), мягко говоря, не успевает… В России полным ходом идет формирование гражданского общества. И это далеко не только – и не столько! – пресловутый «креативный класс». Это миллионы успешных, образованных граждан, активно пользующихся Интернетом и современными гаджетами, свободно мыслящих. А, согласно опросу ВЦИОМ, сегодняшний типичный сторонник Путина – «малообразованный сельский житель, женщина‑единоросс», т. е. социально пассивная часть населения. Polit.ru отмечает, что как раз на эту аудиторию президент и так работает блестяще: «Его команда на тезисах именно для этой аудитории построила всю последнюю президентскую кампанию. Путин получается на сегодня патриархальным лидером сельской общины, а не президентом страны XXI века… Главный вызов третьего президентского срока Владимира Путина заключается ровно в том, что он сможет предложить не «малообразованному селянину‑единороссу», а успешному человеку из города, относящемуся к власти никак или скептически. Хотя бы потому, что именно от этого человека зависит развитие российской экономики» (http://polit.ru/article/2012/09/11/putin‑rating/).

Пока что внятных предложений для активной и независимой части общества со стороны президентской команды не последовало. Контртезисов и контрмер в противовес тезису оппозиции, что «власть цепляется за власть» и не думает о развитии страны, так и не выработано. Меняется социальный контекст, трансформируется общественное мнение, а набор мифологем в головах правящего класса все тот же. Среди них – «опора на большинство», которое, как справедливо замечает один из идеологов протеста, писатель и журналист Дмитрий Быков, инертно и своего мнения не имеет: «Формирует общее мнение 10% активного меньшинства. Так бывает всегда в любой стране мира. Это нормальный закон человеческого сообщества. И следить надо не за инертным большинством, которое легко предает своего кумира. Голова составляет не более 10% от массы тела, и мозг по сравнению с ж… – это тоже совершенно ничтожное образование» (http://www.snob.ru/profle/9493/blog/44817#comment_441878).

Грубоватая метафора сохранена нами не случайно. Ее как нельзя красноречивей иллюстрируют некоторые весьма неожиданные итоги единого дня голосования (8 сентября 2013). Здесь нет нужды указывать конкретные примеры – они известны всем. И все они свидетельствуют именно о «провисании» работы власти и властных пиарщиков с упомянутым активным меньшинством, «думающим классом», границы которого куда шире, чем узкий круг открыто оппонирующих власти «креаклов». Этих людей можно не замечать или «давить» (что, опять же, является признаком страха). Но куда конструктивнее и перспективнее с ними договариваться и работать.

Страна победившей бюрократии

Популярный сатирик Михаил Задорнов как‑то сформулировал мысль, которая так или иначе близка многим представителям «думающего класса»: «Я живу на лучшей в мире Родине, но в чудовищном государстве. Когда я за границей, я скучаю по Родине, а возвращаюсь – и в ужасе от государства».

Чиновников в России не любили никогда. Но до революции их произвол сдерживался – хотя бы формально – христианскими ценностями, транслируемыми Православной Церковью. В советские годы – «моральным кодексом строителя коммунизма». И только теперь наступили удивительные времена, которые можно выразить одной фразой великого Достоевского, прозвучавшей некогда из уст лакея Смердякова: «Если Бога нет, то все дозволено».

Лакейская психология пронизывает все государственное устройство современной России, в том числе зависящую от чиновничества социально‑бюджетную сферу: образование, здравоохранение, ЖКХ, правопорядок. Работает так называемый «закон отрицательной кадровой селекции», когда люди талантливые, порядочные, независимо мыслящие оттеснены на периферию как неудобные для системы. И, напротив, масса профессионально несостоятельных персонажей с атрофированным нравственным чувством, но с «правильным чутьем» («чего изволите?») занимает высокие должности, а если даже уходит в отставку (по причине совсем уж очевидных провалов), то потом, как правило, «всплывает» в какой‑либо другой сфере на не менее высокой должности.

Если в корпорациях еще более‑менее работают законы кадрового менеджмента, то в госорганах практически вся «скамейка запасных» – это те же «люди свиты», от которых требуется не профессионализм, а лояльность. Об этом свидетельствуют те, кто лично проходил через широко декларируемые программы «кадрового резерва».

Нравственный кризис в обществе и кризис профессионализма тесно связаны. Откуда взяться хорошим врачам, учителям, милиционерам – если «не модно и не стильно» работать на совесть, совершенствовать профессиональное мастерство? Откуда взяться честным чиновникам, если в этой среде принято носить определенные марки одежды и часов, иметь определенные квартиры и машины [4] , а если ты не такой, то ты – лох? Россия уже почти 200 лет «экспортирует» великую литературу, отражающую нравственные искания человека, его стремление к честности, добру и справедливости. Но в то время, как в Японии скупают тиражи «Братьев Карамазовых» (там с успехом прошел фильм, снятый по адаптированному сценарию на основе этого романа), на главном федеральном канале нашей страны идет кино про блатного барда, подаваемого чуть ли не как «герой нашего времени». А еще на одном канале (федеральном же) в документальном жанре транслируют исповедь «вора в законе», полжизни проведшего в тюрьме. Означенный господин с экрана ругает отморозков, грабящих бабушек и ветеранов, и (опять же!) пресловутых чиновников, ворующих миллионы. Как будто он сам Робин Гуд…

Наше ТВ так и не доросло до западных стандартов технологичности и менеджмента, зато с легкостью усвоило тип мышления, о котором упоминает С. Г. Кара‑Мурза: «Один западный телепродюсер сказал об этом откровенно: рынок заставляет меня искать и показывать мерзкие сенсации. Какой мне смысл показывать священника, который учит людей добру, – это банально; а вот если где‑то священник изнасиловал малолетнюю девочку, а еще лучше мальчика, а еще лучше старушку, то это вызовет интерес, и я ищу такие сенсации по всему свету. А свет велик, и такого материала для ТВ хватает».

Еще Бунин, размышляя о русском народе, заметил: «Из нас, как из дерева, – и дубина, и икона – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев». Эти слова актуальны и сейчас. А вот тютчевское: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» изрядно устарело. Мы многое знаем о законах общественного сознания и можем просчитать, как отзывается слово, сказанное с экрана телевизора. И чем грозят последствия «обработки умов» при помощи моделей кланового мышления, которые, увы, гораздо ближе к Емельке Пугачеву, чем к Сергию Радонежскому.

Однако общество в последние годы развивается – и отчасти самооздоравливается – быстрее многих из тех, кто пытается навязать ему стандарты мышления. Сознание граждан устало от «перевертышей морали», оно самостоятельно ищет ориентиры. Приведем один интересный пример. Журнал «Русский репортер» около двух лет проводит так называемые «среды» – открытые дискуссионные площадки. Так вот, на обсуждение темы трансляции моральных норм в современном обществе собралось в три (!) раза больше слушателей, чем на предыдущую «среду РР» о проблеме секса. Ведущий мероприятия, психолог Александр Сосланд отметил, что у тех, кого в 90‑е было принято называть «новыми русскими», имела место «инверсия морали», когда ввиду общепризнанной аморальности советской власти попутно были растоптаны и транслируемые ею общечеловеческие ценности. Но сейчас общество вновь «взыскует истины»: «Мораль стала политическим фактором. Протестное движение берет на вооружение соображения морального толка. Переход от советского к постсоветскому строю шел в первую очередь на экономических лозунгах, а сейчас – на резком несоответствии того, что политики делают и что декларируют».

Подтверждает этот тезис и известный специалист в области теории элит Ольга Крыштановская: «Сегодня существует очевидный социальный запрос на моральность в политике, на служение Родине. Это настолько очевидные вещи, что люди, которые не разделяют этого, должны просто уйти сейчас. Мне кажется, вся страна вздохнет с облегчением, когда элита очистится от этих людей».

Будьте реалистами. Требуйте невозможного! [5]

Несправедливо утверждать, что власть совсем ничего не делает. Некий «процесс сверху» со скрипом, но идет. В последние два года стал популярен термин «национализация элит», который журналисты иногда ошибочно сводят к запрету для госслужащих иметь счета за рубежом. Термин шире: в него входит и борьба с коррупцией, и «деофшоризация» экономики. Однако значительная часть экспертов сомневается, направлены ли эти меры на действительное оздоровление власти – или всего лишь на перегруппировку сил и сохранение статус кво президента.

Сомнения обоснованны. Потому что национализация элит – это еще и подлинная, а не имитационная демократизация. Или (по сингапурской модели) профессионализация и жесткое закрепление зон ответственности. Плюс – и в том, и в другом случае – информационная открытость. А с существующими российскими кадрами, которые «решают все», это попросту невозможно. Говоря словами той же Ольги Крыштановской, ответственности и профессионализма у большинства этих «кадров» недостает, зато с избытком присутствует желание цементировать себя и «закрыть лифты». А недостаточно решительная ротация элит сверху все больше обостряет риск слома всей системы, что, как мы знаем, бывало в российской истории.

Выход из ситуации один: встречное движение. Решительное искоренение коррупции и кумовства в верхних эшелонах; актуализация HR‑технологий, нормального профотбора и сверху, и снизу. И использование методов PR как «приводного ремня» для преодоления дезинтеграции в обществе, восстановления доверия.

Ведь чиновники низовых звеньев, особенно в провинции, – вовсе не воры и коррупционеры в большинстве своем. Но система постепенно превращает их в «винтики», поэтому здесь речь идет скорее о борьбе с формализмом и бездушием. Приведем только один маленький пример, как это может происходить.

В апреле 2013 года администрация дальневосточного Уссурийска показала жителям спектакль «Комната невесты», поставленный силами сотрудников. Они готовили зрелище три месяца, репетируя вечерами после работы. Целью постановки было желание собрать деньги для больного мальчика. Успех превзошел все ожидания – был аншлаг, собранных средств хватило, чтобы отправить на лечение не одного, а двух детей… Даже если это «всего лишь PR», то очень правильный! Во‑первых, выросло доверие между властью и населением, поскольку и те, и другие приняли участие в увлекательном действе. Во‑вторых, была оказана реальная помощь конкретным людям. В‑третьих, чиновники «вышли из образа», сняв мундир и примерив сценические костюмы: а это способствует развитию гибкости мышления и творческого подхода к профессиональным обязанностям.

И еще один, принципиально важный момент. Людьми в описанном случае руководило живое нравственное чувство (иначе бы они не пожертвовали личным временем на подготовку спектакля). К сожалению, не найти и следов этого чувства во многих действиях высшей власти. Очевидно, она руководствовалась какими‑то иными соображениями, принимая, например, закон о защите чувств верующих (против которого выступали многие верующие) или, тем более, нашумевший «детский закон», защитивший детей‑сирот от иностранных усыновителей, но не от произвола отечественной воспитательной системы… Да уж, коль нет нравственного чувства, так было бы хоть желание просчитывать последствия! Ведь, как уже говорилось, аморальная политика – это провальная политика для современной России.

Выработка общественной морали и консенсуса важна еще и потому, что социум сейчас устроен принципиально иначе, чем в прошлом веке. Тогда были «классы» и «прослойки». Сейчас – сложная совокупность комьюнити (реальных и виртуальных) с которыми нужно находить общий язык, т.е. выстраивать специализированную коммуникацию. Наиболее простой уровень – это участники «клубов по интересам» и форумов в Интернете (они, как правило, общаются и в реале), флеш‑моберы, зоозащитники, дворовые активисты, автомобилисты и пр.

Но основная общественная сила (и при этом оптимальный кадровый резерв для действующей власти, если она хочет остаться легитимной) – конечно, волонтеры. Движение людей, которые стремятся «сделать мир вокруг лучше», объединяясь при этом в самые различные организации или временные сообщества для проведения гуманитарных акций – это, без преувеличения, будущее страны. Широкий спектр общественных инициатив – то немногое в окружающей действительности, что радует душу PR‑специалиста и гражданина.

«Синие ведерки» – против мигалок чиновников, «хрюши» – против просроченных товаров в магазинах, молодежь – против наркодилеров и казино, блоггеры – против мусора… Разве это не прекрасно? А еще – союзы родителей, многодетных матерей, помощь бездомным, патронажные службы… И совсем уж серьезное: «Подари жизнь» и другие фонды для тяжелобольных детей, поисковый отряд «Лиза Алерт»… На их счету – десятки, если не сотни спасенных людей.

И, отметим, члены всех этих организаций – зачастую представители того самого «думающего класса», выстраивание отношений с которым может стать экзаменом на профпригодность для нынешнего руководства страны. А тревожные звоночки, что опять может «получиться, как всегда», уже раздаются… В недрах власти созрел так называемый «волонтерский закон». Впрочем, вынесение его на обсуждение парламента было приостановлено из‑за большого количества отрицательных отзывов. Деятельность многих общественных организаций с его принятием стала бы просто невозможной. Более того, большинство лидеров волонтерского движения считают, что закон вообще не нужен, поскольку отношения государства и добровольцев эффективно регулируются другими законодательными актами. А задача нового закона – превратить НКО в «послушного кивалу», чтобы имитировать диалог с гражданским обществом, в конечном итоге – выстроить госкорпорацию «Волонтеры», которая будет вполне контролируема и вполне неэффективна.

«Наше правительство в бюрократическом угаре не понимает, что главную силу всех правительств представляют НЕправительственные организации (non‑government organizations). Да, нашим бюрократам они доставляют хлопоты. Да, они надоедливы. Ну, так зачем их душить, раз они так эффективно умеют надоедать и пить кровь (и это проверенно на собственной шкуре), напустите их на врагов!» – так, со свойственной ему энергией, еще несколько лет назад высказывался Олег Матвейчев.

«Напустить на врагов» – это, конечно, метафора. Но мысль автора, думаем, понятна. Влезть с чиновничьим рвением в живое и настоящее дело – это почти всегда означает нанести вред. Чтобы общество развивалось, власть должна не только уметь штамповать законы. Нужно уметь слушать и слышать людей, выстраивать взаимодействие, в том числе и средствами PR. И ресурс для этого – повторимся в очередной раз – есть! Скажем больше: автор этих строк уже несколько лет разрабатывает тему «PR для третьего сектора» (социальный PR) [6] , и мы продолжаем над ней успешно работать. Иными словами, было бы желание достичь успеха… А способ найдется! [7]