- •1. Оправдание pr

- •Предисловие к введению :)

- •Занимательная филология, или кое‑что о трудностях перевода

- •Что есть pr? и почему его обожествляют люди?

- •Что «не есть» pr

- •Повелители выборов

- •Обратная сторона луны

- •2. Pr на рубеже эпох пРорочество. ПРоповедь. ПРопаганда. ПиаР. История священная и человеческая

- •Поколение зет

- •Пиар в России – это не pr

- •Приложение Устами экспертов

- •3. Pr‑инструментарий: слагаемые успеха Был бы повод…

- •Просящие и дающие

- •Директ мейл: механизм прямого действия

- •K вопросу об оценке эффективности pr‑кампании

- •Коммуникационный аудит: мода или действенный метод?

- •Приложение Образец топик‑гайда экспертного интервью

- •4. Pr‑специализации: новое в профессии pr для территорий

- •Но есть и другие причины:

- •Внутрикорпоративный pr: роскошь человеческого общения

- •Pr для «третьего сектора»: возможен ли успех?

- •Социальный pr: как настроить инструмент

- •Бренд всему голова. Еще раз о территориальном маркетинге

- •Основные элементы платформы бренда

- •Приложение

- •5. Pr в зеркале кризиса Рынок pr в России: стагнация или стабилизация?

- •Кризис может внести коррективы в существование режима «тандемократии».**Интервью интернет‑ресурсу Lentacom.Ru

- •Консалтинг в России: магия или осознанная необходимость?

- •Pr в Интернете: новая эра коммуникаций

- •6. Pr‑контекст: власть и общество Особенности национального лоббизма

- •1. Отсутствие соответствующего закона.

- •2. Стремление представителей бизнес‑среды идти на контакт в первую очередь с органами исполнительной, а не законодательной власти.

- •3. Новизна западной концепции лоббизма. Российский вариант лоббизма бюрократического толка пока обладает большей силой.

- •Коррупция в России: борьба или имитация

- •131‑Й фз значительно увеличил число лиц, облеченных дискреционной властью. На сегодняшний день в России насчитывается около 1,6 миллиона чиновников.

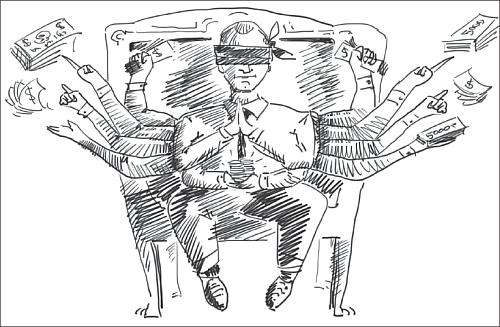

- •Спрут. Российская версия – 2011

- •7. Pr как инструмент демократии Особенности работы в избирательных кампаниях с административным ресурсом

- •Тенденции и перспективы политического консалтинга в России

- •Путину нужно победить себя

- •По первое число за второй тур

- •Выборы в сентябре 2013: тренды и перспективы

- •Литература

Коррупция в России: борьба или имитация

Инициативы президента Медведева 2008‑2009 гг. о повышении траспарентности власти и ограничении чиновничьего произвола могут быть отмечены историографами будущего как революционные по своему характеру. Или, используя терминологию известного историка Н. Эдельмана, как очередная попытка проведения «революции сверху», когда единственной движущей силой всех административных изменений в государственной политике России является само государство, принимая во внимание традиционную и характерную для России слабость гражданского общества. После ряда недавних заявлений представителей отечественного истеблишмента нас, похоже, ждет новый виток борьбы с коррупцией. По словам первых лиц государства, на этот раз будет все серьезно. Коррупции решили объявить системную войну по всем фронтам. Что это? Эффектный пиар‑проект, облеченный в популистскую риторику и призванный поддержать электоральный рейтинг политической элиты в эпоху кризиса, или реальное понимание тупиковости ситуации для дальнейшего развития страны, желание реализовать политическую волю в борьбе с извечной язвой/бедой российской государственной машины? Имитация или борьба?

Королевство кривых зеркал

Один мой хороший знакомый, ныне предприниматель, а в недавнем прошлом офицер элитных спецслужб, поведал мне очень забавную историю. По работе он часто колесит по стране – фирма занимается поставками каких‑то дорогих комплектующих для оборудования крупных промышленных предприятий. Не помню в деталях, по каким вопросам, но довольно часто ему приходится сталкиваться в регионах с представителями мистической государственной службы Ростехнадзор. «Ты не поверишь, – говорил он мне, – каждый раз, когда я встречаю чиновников из этого ведомства, я удивляюсь разительному несовпадению между их официальными доходами и образом жизни – машины, одежда, аксессуары…». Один из таких чиновников, по должности – начальник отдела регионального управления, стал даже близким приятелем моего знакомого. Цветущий возраст 35 лет, семья, дети… Каждый раз он появлялся на встречах с приятелем в дорогих костюмах, изысканной обуви известных дизайнерских марок, щеголял несколькими марками часов стоимостью, по самым скромным оценкам, от 10 000 евро. В процессе общения мой приятель узнал, что, имея официальный заработок в 32 000 рэ, товарищ регулярно отдыхал за границей, отправлял ежемесячно прогуляться по европейским магазинам жену и дочерей, приобретал на родственников недвижимость и т. д.

Короче говоря, начальник отдела регионального управления не самого ключевого российского ведомства демонстрировал образ жизни заправского нувориша и «ни в чем себе не отказывал». Когда мой приятель во время очередного «корпоратива» спросил подпольного Корейко, не боится ли он вести себя так открыто, ответ впечатлил: «Нет, не боюсь. Что они, сами себя посадят что ли?». «Представляешь, если так себя чувствует начальник простого отдела, то что же происходит выше?!» – этот риторический вопрос был рефреном во время нашей беседы.

Известно, что заработная плата президента России со всеми надбавками «за вредность» и премиальными составляет около 250 000 рублей в месяц. Зарплата министра с ежемесячным денежным поощрением – 120 000 руб. Примерно столько же или чуть выше получает губернатор отдельного субъекта – 150 000 руб. Мэр среднего по величине города в России в среднем получает в диапазоне 70 000 – 120 000 рублей.

Вроде бы все понятно. «Непонятно» начинается, когда происходит простая процедура сопоставления де‑юре доходов определенного должностного лица и де‑факто тех материальных благ, которыми это должностное лицо обладает. В странах Запада этот когнитивный диссонанс разрешается очень просто: компетентные органы проводят проверку и требуют от госслужащего объяснить факт несоответствия авуаров уровню доходов со всеми вытекающими отсюда последствиями из уголовного права. Не сможешь объяснить легальные источники своих доходов, которые позволяют тебе жить на широкую ногу в дорогущих особняках – будь добр, отвечай по закону.

В России сложилась парадоксальная ситуация: этот вопрос до недавнего времени задавать было как‑то не принято. Ни муниципальным и государственным чиновникам, ни сотрудникам правоохранительной системы. Напрямую, как говорится, в лоб. И только прошедшая минувшей весной акция по раскрытию источников собственных доходов, инициированная самим президентом и оставившая широкую борозду в информационном поле, представляет, по сути, первую робкую попытку приоткрыть завесу тайны по данной теме. Кстати, последний закон, обязывающий чиновника и его супругу раскрывать активы и доходы, думается, не будет сложным препятствием для представителей российской бюрократии – имущество можно запросто переписать на других родственников либо на особо доверенных лиц.

Простой обыватель, который смотрит телевизор, каждодневно наблюдает слуг народа на голубом экране или присутствует на очередном мероприятии, где небожители от власти разрезают очередную ленточку, нет‑нет, да подспудно задает себе похожий вопрос: «На какие, простите, шиши на запястье Ивана Ивановича сверкает новехонький «Патек Филипп» или «Вашерон Константин»? И костюмчик (да и не один) явно не производства «Москвошвея»? А несколько дорогих иномарок, простите, неужели были подарены друзьями и дальними родственниками? И почему столько дач, напоминающих резиденцию султана Брунея, а не государственного служащего, живущего на скромную зарплату?».

Конечно, мир многогранен. Безусловно, в жизни бывают разные ситуации. Кто‑то из вчерашних бизнесменов успел сколотить себе состояние до вхождения во власть. Кого‑то действительно материально поддерживают родственники. Но это, скорее, исключение, которое, по нашему глубокому убеждению, лишь подтверждает правило. Подобное безнаказанное поведение, открытая демонстрация роскоши представителями российской бюрократии лишний раз демонстрирует масштаб проблемы коррупции в нашей стране и степень несоответствия формы и содержания во власти. Официальная заработная плата высших чиновников давно уже стала не источником их реального дохода, а своего рода ритуальной прибавкой ко всем прочим преференциям их должностного статуса. Она их особо не интересует (и это действительно так!) – административная рента позволяет ее счастливому обладателю извлекать дивиденды совершенно иного масштаба.

Более того, давайте честно скажем о том, что многие госслужащие знают, но говорить как‑то не принято. Каждый месяц наряду с официальной заработной платой в федеральных министерствах, ведомствах, структурных подразделениях региональных администраций чиновники среднего и некоторые – низшего звена получают еще одну зарплату, в конверте. Ту самую левую «черную» зарплату, с которой они так беспощадно борются на просторах Отечества в коммерческом секторе. Такая вот странная дихотомия сознания: бороться с теми пороками, в которые сам каждодневно погружаешься… Не случайно профессия чиновника, при всем проявлении общественного негатива (в России традиционно не любят и ругают власть), по результатам социологических опросов набирает все большую популярность у молодой генерации. Количество желающих устроиться на госслужбу растет в арифметической прогрессии, абитуриенты штурмуют приемные комиссии факультетов государственного и муниципального управления престижных столичных вузов. Что за феномен? Расцвет патриотизма, желание поработать на Родину за скромную зарплату? Уверен, что нет. Просто мобильная и активная часть населения понимает, «откуда ветер дует»: что дает настоящий статус бюрократа и перспективы его продвижения по служебной лестнице.

Короче говоря: чтобы бороться с коррупцией в России, не надо создавать новую опричнину, изучать изощренные схемы откатов, использовать технологические ноу‑хау – достаточно реально посмотреть на ее внешние проявления и задать всего лишь несколько вопросов ее (коррупции) носителям.

Главные коррупционеры страны

По оценкам международных экспертов, Россия входит в число наиболее коррумпированных государств мира, соседствуя в рейтингах с африканскими и азиатскими странами. Объем российской коррупции сопоставим с федеральным бюджетом. Все признают, что на данный момент коррупция является системной проблемой, основным тормозом экономического развития страны, бичом национальной безопасности. Одни из последних примеров – заявления компаний IKEA и Simens о сворачивании ряда проектов по причине откровенного вымогательства со стороны российских чиновников.

На этом фоне оптимистично выглядят заявления правоохранительных органов о достижениях в борьбе с коррупцией. Согласно данным расширенной коллегии Генпрокуратуры, за первое полугодие 2009 года в суды передано почти 6 000 дел коррупционного характера. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но аплодировать рано. По‑прежнему основными коррупционерами в нашей стране, согласно сводкам криминальной статистики, являются гаишники, врачи, учителя и мелкие чиновники. Те, кто ворует из казны миллиардами, почему‑то не вызывают у правоохранителей повышенного интереса. Почему?

Поймать за руку крупного чиновника весьма сложно. Для этого нужно время, силы, а главное – воля. В общем, то, с чем у правоохранительных органов всегда наблюдался дефицит. Ведь нужны результаты. Чем больше по количеству, тем лучше – «палочная» система находится в полном здравии. Вот и выходит, что важней поймать вузовского преподавателя на взятке в 500 рублей да еще доказать неоднократность подобных противоправных действий, чтобы выполнить план…

Но коррупция – это вовсе не гаишники на дорогах. Это союз чиновников и капитала с их системой откатов и круговой порукой.

Коррупционное разнообразие

Предприниматели стали заложниками коррупции. Можно поэтапно строить бизнес, проходя процедуру получения многочисленных разрешений и согласований, а можно пойти путем взяток, которые культурно называют «подарками». Получится намного быстрей. В первом же случае вообще ничего может не получиться.

Взятки съедают значительную часть средств, десятки миллиардов в год, которые могли пойти на развитие малого бизнеса. Именно поэтому в нашей стране столь низка доля малого бизнеса (порядка 10%), в то время как в развитых странах этот показатель может доходить до 50%.

По подсчетам, средний размер взятки российскому чиновнику равен $135 000. Все зависит от должности, цены вопроса, а также от региона. Согласно исследованиям, коррупция наиболее развита в экономически успешных регионах: например, Московская, Нижегородская, Челябинская области; выделяют также южный коррупционный пояс.

Для примера. Глава городского поселения Белозерский Воскресенского района Московской области был задержан по подозрению в получении взятки за передачу в собственность участка земли коммерческой структуре. Взятка составляла 13,3 миллиона рублей. В Галичском районе Костромской области глава Димитровского сельского поселения попал под следствие за то, что передал своей заместительнице (якобы нуждающейся в улучшении жилищных условий) квартиру. Цена вопроса составила 45 тыс. рублей.

Есть и, по сути, легальная коррупция – не подкопаешься. Приходит в регион инвестор. К нему прикрепляется чиновник уровня заместителя губернатора – курировать не столько ход становления бизнеса, сколько социальную составляющую: допустим, ремонт дорог или больниц. Деятельность вполне легальная, прописанная в инвестиционном соглашении. В этих, на первый взгляд, благих деяниях кроется одна хитрость – не все средства, выделенные на «социалку», идут по назначению. Часть из них оседает в карманах понятно кого.

Другой вариант – откаты на государственных закупках, когда фирма получает выгодный контракт, взамен «отстегивая» часть средств особо отличившимся чиновникам. Поэтому в лотах о проведении конкурсов порой столь скрупулезно описаны требования к товару. Если это автомобиль, то прописывается чуть ли не сколько динамиков должно быть в нем и какого цвета руль. То есть адаптация к конкретной фирме, которая априори станет победителем тендера. Или объявляется конкурс на покупку трех шестиярусных люстр, каждая из которых стоит 400 тысяч рублей. В данном случае специально накручена цена, чтобы и продавец получил прибыль, и чиновнику досталось от сделки.

Не только бизнес интересует чиновников. По инсайдерской информации из окружения все тех же «власть придержащих», все приоритетные национальные программы и проекты идут на откатной основе. Причем сумма отката может доходить до 70%. Неудивительно, ведь на свою долю претендуют чиновники всех уровней: федеральные, региональные, муниципальные. Анализируя публикации в СМИ, можно сделать вывод, что наиболее коррумпированы чиновники, ведающие вопросами строительства, ЖКХ, а также имущественных и земельных отношений. Другой характерный момент – в контексте борьбы с коррупцией речь идет в основном о представителях местных органов самоуправления и региональных властей. О чиновниках федерального уровня практически ни слова…