- •1. Оправдание pr

- •Предисловие к введению :)

- •Занимательная филология, или кое‑что о трудностях перевода

- •Что есть pr? и почему его обожествляют люди?

- •Что «не есть» pr

- •Повелители выборов

- •Обратная сторона луны

- •2. Pr на рубеже эпох пРорочество. ПРоповедь. ПРопаганда. ПиаР. История священная и человеческая

- •Поколение зет

- •Пиар в России – это не pr

- •Приложение Устами экспертов

- •3. Pr‑инструментарий: слагаемые успеха Был бы повод…

- •Просящие и дающие

- •Директ мейл: механизм прямого действия

- •K вопросу об оценке эффективности pr‑кампании

- •Коммуникационный аудит: мода или действенный метод?

- •Приложение Образец топик‑гайда экспертного интервью

- •4. Pr‑специализации: новое в профессии pr для территорий

- •Но есть и другие причины:

- •Внутрикорпоративный pr: роскошь человеческого общения

- •Pr для «третьего сектора»: возможен ли успех?

- •Социальный pr: как настроить инструмент

- •Бренд всему голова. Еще раз о территориальном маркетинге

- •Основные элементы платформы бренда

- •Приложение

- •5. Pr в зеркале кризиса Рынок pr в России: стагнация или стабилизация?

- •Кризис может внести коррективы в существование режима «тандемократии».**Интервью интернет‑ресурсу Lentacom.Ru

- •Консалтинг в России: магия или осознанная необходимость?

- •Pr в Интернете: новая эра коммуникаций

- •6. Pr‑контекст: власть и общество Особенности национального лоббизма

- •1. Отсутствие соответствующего закона.

- •2. Стремление представителей бизнес‑среды идти на контакт в первую очередь с органами исполнительной, а не законодательной власти.

- •3. Новизна западной концепции лоббизма. Российский вариант лоббизма бюрократического толка пока обладает большей силой.

- •Коррупция в России: борьба или имитация

- •131‑Й фз значительно увеличил число лиц, облеченных дискреционной властью. На сегодняшний день в России насчитывается около 1,6 миллиона чиновников.

- •Спрут. Российская версия – 2011

- •7. Pr как инструмент демократии Особенности работы в избирательных кампаниях с административным ресурсом

- •Тенденции и перспективы политического консалтинга в России

- •Путину нужно победить себя

- •По первое число за второй тур

- •Выборы в сентябре 2013: тренды и перспективы

- •Литература

Бренд всему голова. Еще раз о территориальном маркетинге

Что такое брендинг территорий?

В современном мире города и страны тесно связаны друг с другом системами коммуникационных, финансовых и других потоков. Источники выживания территориального образования часто находятся за пределами его физических границ. В таких условиях бренд территории становится одним из наиболее действенных инструментов конкуренции за привлечение необходимых ресурсов.

В современном экспертном сообществе под территориальным брендингом понимается область знаний и направление практической деятельности по выявлению, формированию и управлению репутацией стран, регионов городов и т. п. В современном мире бренд является не просто торговой маркой – он неотделим от репутации, имиджа. Точно так же и брендинг территорий подразумевает так называемый «репутационный менеджмент».

Тема брендинга территорий и городов не так нова, как кажется на первый взгляд: наиболее дальновидные правители всегда интуитивно занимались тем, что сегодня называют маркетингом территорий. В качестве примеров одной из таких исторических стратегий можно привести столичный слоган времен крещения Руси: «Киев – мать городов русских».

Более традиционная в современном понятии стратегия: ИМЯ‑МЕСТО‑БИЗНЕС – сложилась уже в период Нового времени в XVI–XVIII вв. В результате мир получил известные ныне провинции Шампань, Коньяк, города Мейсон, Веджвуд и Гусь‑Хрустальный: территории и города с «говорящими» именами.

Применяя само понятие «бренд» к этой теме, стоит отдельно оговорить терминологию: бренд – это торговая марка со сложившимся имиджем. В маркетинге этот термин (в английском языке brand – товарный знак, торговая марка) символизирует комплекс информации о компании, продукте или услуге, синонимичен популярной, легко узнаваемой и юридически защищённой символике какого‑либо производителя или продукта. Бренд происходит, как считают, от латинского brand – клеймо, тавро или от скандинавского brandr – жечь, выжигать. С древних времен клейма (бренда) удостаивался только высоко качественный товар. Технология по созданию и внедрению бренда получила название «брендинг».

Бренд – это не только торговая марка, состоящая из названия, графического изображения (логотипа) и звуковых символов компании, товара или – в нашем случае – города. Как писал Джеймс Грегори (James R. Gregory «Leveraging the Corporate Brand»), «бренды не существуют в реальном мире – это ментальные конструкции. Бренд лучше всего описать как сумму всего опыта человека, его восприятие вещи, продукта, компании или организации. Бренды существуют в виде сознания конкретных людей или общества».

Города и территории, как и компании, и товары, также обладают оригинальными особенностями, которые и могут служить базовыми предпосылками для построения бренда.

Что дает брендирование городов и территорий?

Качественный, состоятельный бренд всегда оказывает существенное влияние на социальные, экономические, культурные и ментальные процессы. Брендинг измеряет эти особенности, оценивая их сильные и слабые стороны, привлекательные характеристики.

По мнению специалистов, существуют шесть ключевых измерений ценностей бренда территории:

1. Функциональное измерение – совокупность факторов, влияющих на качество и стоимость жизни.

2. Эмоциональное измерение – совокупность эмоций, вызываемых брендом территории.

3. Социально‑культурное измерение – территориальная субкультура, образованность и толерантность населения.

4. Духовно‑историческое измерение – восприятие историко‑культурного и религиозного наследия территории.

5. Инновационное измерение – развитость науки и образования, наличие передовых предприятий, инкубаторов, наукоградов.

6. Измерение глобальной ответственности территориальных властей – отношение к экологической, военной, информационной безопасности.

Необходимо отметить, что территориальный брендинг может быть направлен на реализацию различных целей, основные из которых:

• повышение престижа территории, ее деловой и социальной конкурентоспособности;

• расширение участия территории и ее субъектов в реализации международных, федеральных, региональных программ;

• привлечение на территорию государственных и иных внешних по отношению к территории заказов;

• повышение притягательности вложения, реализации на территории внешних по отношению к ней ресурсов;

• стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах.

Если говорить кратко, то бренд территории является инструментом для повышения ее инвестиционной привлекательности, развития въездного туризма и служит фактором региональной социокультурной самоидентификации для населения.

Среди брендов городов и территорий можно выделить несколько их основных типов:

1. Историко‑культурный бренд (в России это города Золотого кольца: Сергиев Посад, Переславль‑Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир (кстати, сам термин «Золотое кольцо» появился сравнительно недавно – в 1967 году, его автор – писатель Юрий Бычков, создавший серию одноименных очерков для газеты «Советская культура»).

2. Религиозный (с ним связано паломничество к святым местам, таким как, например, Иерусалим, Мекка и Медина. В дореволюционной России паломничество в Троице‑Сергиеву или Киево‑Печерскую Лавры было важным социокультурным явлением для всех слоев населения, вплоть до представителей царской династии).

3. Продуктово‑технологический (только игристое вино из провинции Шампань можно называть настоящим «шампанским»; фарфор из Мейсена априори обладает историческим качеством; тульские мастера способны «подковать даже блоху» и т. д.).

4. Туристический (Долина гейзеров, территории заповедников – это примеры природных туристических брендов; египетские пирамиды – пример воссозданного туристического бренда; акцентирование делается на возможности релаксации).

5. Этнографический (территория проживания этнических индейцев в Америке, татарская деревня под Казанью).

В большинстве случаев брендирование городов основывалось на этой классификации, историко‑культурной или промышленной уникальности территории, но в XX в. подход стал иным.

Подсчитать финансовые потери от пассивности в отношении брендирования своей территории для руководства муниципалитетов достаточно сложно, но продемонстрировать, что оно приобретает, активно занимаясь брендированием, можно.

Российский опыт брендинга территорий

Вот примеры российских территорий, уже прошедших самостоятельно этот путь. Первый – абсолютно провинциальный город Мышкин. Сегодня его называют хрестоматийным примером развития туризма в малых городах, и эта статья дохода – самая существенная в бюджете. В городе откровенно используют ностальгию туристов по почти кинематографичной атмосфере уездного городка: начиная с 1996 г. здесь было открыто более 20 музеев (приоритетно – нарочито провинциального вида), построено большое количество гостиниц, а туристический поток к 2010 г. превысил 150 тыс. человек (заметим, что само население города Мышкина – всего 6 тыс. человек). Кстати, по этому же пути сейчас активно продвигаются в плане позиционирования и другие муниципалитеты Ярославской области – Углич, Переславль‑Залесский. Не отстает от них новая туристическая Мекка на Волге – ивановский Плёс.

Другой пример успешного использования исторического ресурса, частного капитала и современного бизнеса – Абрау‑Дюрсо, имя нарицательное российских шампанских вин. Сегодня именно Абрау‑Дюрсо является самым посещаемым в мире объектом винного туризма. В последние несколько лет каждый год сюда прибывает порядка 120 тыс. туристов. Для этого потребовалось объединение усилий собственника компании и администрации края, а также наличие серьезных информационных каналов.

В последнее время различные российские города позиционируют себя в качестве своеобразных столиц России. Методологический подход к позиционированию через «столичность» – новомодный тренд. Санкт‑Петербург – «северная столица», «культурная столица». Нижний Новгород в апреле этого года закрепил за собой название «столица Поволжья». Казань зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки «Третья столица», «Третья столица России», «Третий город», «Третий город России», а также «Russia’s third capital». «Летней столицей России» называет себя Сочи. Уже признан на международном уровне бренд «Кострома – ювелирная столица России». А недавно город Урюпинск объявил себя «столицей российской провинции».

По большому счету, построение бренда компании и бренда города принципиально не различаются. Безусловно, есть свои особенности. Однако, по мнению экспертов, главная проблема наших городов – это, как правило, отсутствие налаженной схемы взаимодействия частного сектора с госструктурами и выстроенного производственного цикла для кооперации на площадке.

Тем не менее, опыт создания успешных инфраструктур, объединяющих муниципальные и частные средства, у нас весьма распространен: правда, в основном для разовых или ежегодных мероприятий, таких как выставки и форумы. Примером подобного успешного партнерства, безусловно, является МАКС – Международный авиационно‑космический салон, проводимый раз в два года в подмосковном Жуковском. Салон‑выставка успешно решает как прямые бизнес‑задачи деловой площадки мирового класса, так и косвенные: МАКС – это авиашоу, на которое приходят посмотреть сотни тысяч зрителей; здесь регулярно выступают российские пилотажные группы («Русские витязи», «Стрижи» и др.), а также иностранные («Патруль де Франс», «Фречче Триколори» и др.). По словам посетителей, МАКС в каком‑то смысле похож на пикник: люди лежат на траве, едят шашлыки, пьют пиво и квас.

За несколько дней МАКС и Подмосковье посещают в среднем 500–600 тыс. зрителей, приезжающих сюда из всех стран мира. Это прямые деньги от иностранных и российских туристов.

Красноярский и Байкальский экономические, Сочинский инвестиционный форумы напрямую призваны создать условия для привлечения средств в экономику регионов. Форум в Сочи – это еще и рекламная площадка для потенциальных инвесторов в преддверии зимней Олимпиады. В общей сложности все вместе взятое направлено на глобальную задачу – перетягивание туристического потока из Турции, Египта и других стран. Например, горнолыжный курорт Красная Поляна – уже полноценное имя собственное и прямой конкурент французскому Куршавелю.

Существуют, к сожалению, и территории‑антибренды – места, пользующиеся «дурной славой»: криминогенные территории, города и регионы с коррумпированным чиновничеством, маргинальным населением, пришедшей в упадок экономикой и т. п. Нетрудно представить, как сказывается на привлекательности региона для потенциальных инвесторов и туристов такой антибренд.

Если говорить в целом о ситуации в России, показания для проведения такого рода брендинга есть, по самому приблизительному подсчету, у трех десятков наших городов. В это число входят, кроме Москвы и Санкт‑Петербурга, города‑миллионники и наши традиционные туристические «хиты», такие как города Золотого кольца. Главная проблема – кооперация муниципальных структур и частных инвесторов, приводящая к синергетическому эффекту, где каждый понимает свою роль и прибыль. А развитие внутреннего туризма – задача федерального значения, нечто вроде активизации обменных процессов: чем больше средств тратится, тем больше возможностей возникает. И с точки зрения мирового опыта брендинг территорий – процесс креативный, творческий и весьма финансово привлекательный.

Брендинг как технология развития регионов и городов

Конкурентоспособность региона определяется степенью его брендированности. Бренд региона ориентирован преимущественно на внешние целевые аудитории и должен соответствовать стратегическим задачам развития территории, способствуя привлечению внимания, а также ресурсов и заказов.

Если регион обладает собственным брендом и привлекательным имиджем, значит, такая территория будет привлекать внимание бизнеса и государства, а это инвестиции и федеральные программы.

Не менее важным является брендинг городов. Бренд региона или города, помимо прочего, может задать стратегический вектор развития территории. Однако для того чтобы этот план оказался жизнеспособным, в основе бренда должен лежать образ или сильная, эмоционально окрашенная идея, которая представляет город как явление в стране и мире.

Наиболее точным и полным определением бренда применительно к региону является следующее: бренд региона – это один из определяющих факторов восприятия региона, формируемый на основе ярко выраженного позитивного имиджа территории и представляющий собой высшее проявление эмоциональных потребительских предпочтений, направленный на выстраивание рейтинга региона посредством создания дополнительных конкурентных преимуществ и являющийся активом региональной экономики.

Создание бренд‑платформы является логичным продолжением процесса разработки бренда региона. В сущности, платформа бренда – это ключевой инструмент определения основных характеристик бренда, его преимущество, позволяющее дифференцироваться в конкурентной среде и эффективно управлять брендом как важнейшим нематериальным активом.

Платформа отражает позиционирование территории и является одним из главных аспектов стратегии развития бренда в форме простой запоминающейся идеи.

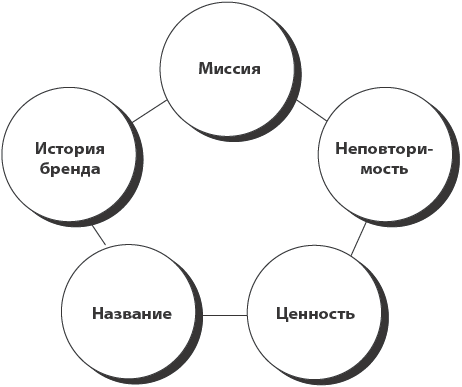

Таким образом, платформа бренда включает в себя миссию, неповторимость, ценность, название и историю бренда, согласно которым управляющие структуры региона строят всю свою деятельность и коммуникации. Платформа бренда определяет основные векторы социально‑экономического развития в регионе и используемые маркетинговые инструменты.