- •6. Воздушные лэп с расщеплёнными фазами.

- •Трансформаторы — принцип действия

- •Трансформаторы — передача электроэнергии — использование в электросетях

- •Трансформаторы — охлаждение

- •26. Принцип выбора трансформатора на подстанциях

- •27. Назовите основные технико-экономические показатели сети, поясните их экономический смысл

1 Электрическая сеть. Основные понятия. Требования, предъявляемые к электрическим сетям.

.Электрическая сеть состоит из разных элементов, каждый при этом имеет свое назначение и конструктивное выполнение. Каждый из участков эл.сети характеризуется одинаковым набором параметров.

Электроустановка-совокупность аппаратов, машин, оборудования и сооружений предназначенных для производства преобразования передачи, распределения и потребления электрической энергии (ЭЭ).

Электроустановки разделяют на низковольтные (до 1000В) и высоковольтные (выше 1000В).

Подстанция-электроустановка предназначена для приема, преобразования (трансформация) и распределение ЭЭ, состоящая из трансформаторов (автотрансформатора) и других распределительных и преобразовательных устройств.

Распределительное устройство – эл. Установка предназначена для приема и распределения ЭЭ на одном напряжении.

Распределительное устройство содержит коммутационные аппараты, устройство управления защиты измерения.

ЛЭП(линия эл.передачи) – Эл. Установка предназначенная для передачи эл.энергии на расстояние с возможным промежуточным отбором мощности. Линии выполняют воздушными, кабельными, а так же в виде токопроводов и внутренних проводок.

2. Характеристики передачи энергии переменным током, постоянным током

переменный ток- Переменным током называют наименьший промежуток времени (выраженный в сек), через который изменения силы тока (и напряжения) повторяются. Важной характеристикой переменного тока является его частота f - число периодов в 1 сек: f = 1/Т. В электроэнергетических системах большинства стран мира принята стандартная частота f = 50 Гц, в США - 60 Гц. В технике связи применяются переменные токи высокой частоты (от 100 кГц до 30 ГГц). Для специальных целей в промышленности, медицине и др. отраслях науки и техники используют переменные токи, самых различных частот, а также импульсные токи.

Постоянный ток-не экономичен в производстве и использовании. Генераторы пост тока сложны по конструкции и эксплуатации . Но постоянный ток в некоторых случаях незаменим , у него отсуствует реактивная мощность , отсуствие необходимости синхронизации паралельно работающих генераторов

3. Классификация электрических сетей. Параметры электрических сетей?.

Электрические сети классифицируются:

· по роду тока;

· по номинальному напряжению;

· по конструктивному исполнению;

· по расположению;

· по конфигурации;

· по степени резервированности;

· по выполняемым функциям;

· по характеру потребителей;

· по назначению в схеме электроснабжения;

· по режиму работы нейтрали.

По роду тока различают сети переменного и постоянного тока. Основное распространение получили сети трехфазного переменного тока.

Однофазными выполняются внутриквартирные сети. Они выполняются как ответвление от трехфазной четырехпроводной сети.

Сети постоянного тока используются в промышленности (электрические печи, электролизные цеха) и для питания городского электротранспорта.

Постоянный ток используется для передачи энергии на большие расстояния. Но, на постоянном токе работает только ЛЕП: в вначале и конце ЛЕП строятся преобразовательные подстанции, на которых происходит преобразование пере-менного тока в постоянный и обратно. Использование постоянного тока обеспе-чивает устойчивую параллельную работу генераторов ЭС.

Постоянный ток используется для организации связи электроэнергетических систем. При этом отклонение частоты в каждой системе практически не отража-ется на передаваемой мощности.

Существуют передачи пульсирующего тока. В них электроэнергия передает-ся по общей линии одновременно переменным и постоянным токами. У такой передачи увеличивается пропускная способность по отношению к ЛЕП перемен-ного тока и облегчается отбор мощности по сравнению с ЛЕП постоянного тока.

По напряжению согласно ГОСТ сети делятся на сети напряжением до 1000 В и сети напряжением выше 1000 В.

В литературе встречается и такое деление:

· сети низких напряжений (220 – 660 В);

· сети средних напряжений (6 – 35 кВ);

· сети высоких напряжений (110 – 220 кВ);

· сети сверхвысоких напряжений (330 – 750 кВ);

· сети ультравысоких напряжений (более 1000 кВ).

По конструктивному исполнению различают воздушные и кабельные сети, проводки и токопроводы.

Токопровод – это установка для передачи и распределения электроэнергии, которая испльзуется на промышленных предприятиях. Состоит из неизолирован-ных или изолированных проводников, изоляторов, защитных оболочек и опорных конструкций.

Электропроводки предназначены для выполнения сетей в зданиях.

По расположению сети делятся на наружные и внутренние. Наружные выполняются неизолированными (голыми) проводами и кабелями. Внутренние выполняются изолированными проводами.

По конфигурации сети делятся на разомкнутые (см. рис. 2.1) и замкнутые (см. рис. 2.2).Разомкнутые сети питаются от одного источника питания и передают элект-роэнергию к потребителям только в одном напрявлении.

В замкнутых сетях электроприемники получают по меньшей мере с друх сто-рон. Различают простые замкнутые сети и сложнозамкнутые сети. Простые замк-нутые сети имеют один замкнутый контур, сложнозамкнутые – несколько. К простым замкнутым сетям относятся кольцевая сеть и сеть с двухсторонним пита-нием.

По степени резервированности сети делятся на нерезервированные и резервированные. Замкнутые сети всегда резервированные, потому что при отключении любой ЛЕП или любого источника питания ни один из потребителей не потеряет питание. Магистральные сети, выполненные одной цепью, являются нерезервированными, так как часть или все потребители теряют питание в зависимости от места повреждения и мест установки коммутационной аппаратуры. Магистральные сети, выполненные двумя цепями, являются резервированными.

По выполняемым функциям различают системообразующие, питающие ираспределительные сети.

Системообразующие сети – это сети напряжением 330 кВ и выше. Выполняют функцию формирования энергосистем, объединяя мощные ЭС и обеспечивая их функционирование какединого объекта управления. Эти сети характеризуются большим радиусом охвата, значительными нагрузками. Сети выполняются по сложнозамкнутым многоконтурным схемам с несколькими ИП.

Питающие сети предназначены для передачи электроэнергии от подстанций системообразующей сети и от шин 110 – 220 кВ ЭС к районным подстанциям. Питающие сети обычно замкнуты. Их напряжение – 110 – 220 кВ.

Распределительная сеть предназначена для передачи электроэнергии на не-большие расстояния от шин низшего напряжения районных ПС непосредственно к потребителям. Такие сети выполняют по разомкнутым схемам. Различают расп-ределительные сети высокого напряжения (более 1000 В) и низкого напряжений (до 1000В).

По характеру потребителей сети делятся на городские, промышленные и сельские.

Городские сети характеризуются высокой плотностью электрических на-грузок (до 12 МВ·А/км2) и большим количеством разнородных потребителей.

К промышленным сетям относятся сети промышленных предприятий. Эти сети делятся на сети внешнего и внутреннего электроснабжения. Напряжение зависит от близости к питающей ПС. Если она расположена вблизи предприятия, то напряжение внешнего электроснабжения – 6 - 10 кВ, а внутреннего – до 1000 В. Если питающая ПС расположена далеко, то напряжение внешнего электроснабжения повышается. Для промышленных сетей существует понятие “глубокого ввода”, когда высокое напряжение (220 –330 кВ) заводится на территорию завода, минуя дополнительные трансформации. В этом случае в схеме внутреннего элект-роснабжения используется напряжение 6 – 35 кВ.

Сельские сети – сети напряжением 0,4 – 110 кВ. Они предназначены для питания небольших населенных пунктов, сельскохозяйственных предприятий. Отличаются большой протяженностью и малой плотностью нагрузки (до 15 кВ·А/км2). Сельские сети выполняются, в основном, воздушными ЛЕП по разомкнутым схемам.

По назначению в схеме электроснебжения сети делятся на местные и районные.

Местные сети охватывают площади радиусом до 30 км. Они имеют малую плотность нагрузки и напряжение до 35 кВ включительно. Это сельские, комму-нальные и фабрично-заводские сети. К местным сетям относятся “глубокие вводы” напряжением 110 кВ.

Районные сети охватывают большие районы и имеют напряжение 110 кВ и выше. По районным сетям осуществляется передача электроэнергии от ЭС в места ее потребления. К районным сетям относятся основные сети системы, магистральные ЛЕП внутрисистемной связи и межсистемные связи.

По режиму работы нейтрали сети делятся:

· на сети с изолированной нейтралью;

· на сети с компенсированной нейтралью;

· на сети с эффективно – заземленной нейтралью;

· на сети с глухозаземленной нейтралью.

Режим работы нейтрали определяется способом соединения нейтрали с землей. В сетях с изолированной нейтралью электроустановки не имеют связи з землей. В сетях с компенсированной нейтралью имеется связь через дугогасительную катушку. В сетях с глухозаземленной нейтралью – непосредственная связь с землей. В сетях с эффективно-заземленной нейтралью – часть нейтралей трансформаторов заземлена, часть – разземлена (в нейтраль включены разъединитель и разрядник).

Выбор режима работы нейтрали в сети до 1000 В определяется безопасностью работ. В сети выше 1000 В – двумя причинами:

· стоимостью изоляции оборудования;

· величиной токов однофазного короткого замыкания на землю.

В соответствии с “Правилами устрой ства электроустановок” электроуста-новки до 1000 В работают либо с глухозаземленной, либо с изолированной нейт-ралью.

В первом случае имеем четырехпроводную сеть. Замыкание любой фазы на землю приводит к короткому замыканию в сети (ток повреждения большой). Предохранитель поврежденной фазы перегорает, а две здоровые фазы остаются в работе при фазном напряжении.

Во

втором случае имеем трехпроводную сеть.

В такой сети замыкание фазы на землю не

приводит к значительному росту тока в

месте повреждения, фаза не отключается.

Фазные напряжения неповрежденных фаз

возрастают до линейных значений, т.е.

возрастают в ![]() раз.

раз.

В обоих случаях изоляция рассчитывается на линейное напряжение.

Сети напряжением 6 - 35 кВ считаются сетями с малыми токами замыкания на землю (до 500 А). Работают такие сети либо с изолированной, либо с компен-сированной нейтралью.

В сети с изолированной нейтралью при касании фазы землю напряжение этой фазы становится равным нулю, а на здоровых фазах возрастает до линейного значения (см. рис. 2.1 а). Поэтому изоляция должна быть рассчитана на линейное напряжение. Емкостный ток в поврежденной фазе равен нулю, а в неповреж-денных фазах увеличивается в раз (см. рис. 2.1 б). Суммарный емкостный ток, равный 3 I0, будет протекать через место замыкания фазы на землю и источник питания. Если величина этого тока в сети 6 – 10 кВ превышает 30 А, а в сети 35 кВ – 10 А, то в нейтраль трансформаторов необходимо включить дугогасительную катушку. Ее индуктивный ток складывается с емкостным током замыкания на землю, который может быть скомпенсирован частично или полностью.

Сети 6 – 35 кВ не требуют немедленного отключения и могут работать несколько часов. Но повреждение можно обнаружить только при поочередном отключении потребителей.

Сети напряжением 110 кВ и выше считаются сетями с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А). Они не могут работать с изолированной нейтралью, так как изоляция в этом случае должна рассчитываться на линейное напряжение. А это дорого. Сети работают с заземленной нейтралью. При этом ток однофазного короткого замыкания может превышать ток трехфазного к.з. В этом случае коммутационная аппаратура должна выбираться по большему току, т.е.

|

|

|

|

В месте повреждения в таких сетях возникает электрическая дуга с большим током. Дуга гасится при отключении повреждения. Так как большинство к.з являются самоустраняющимися, то для проверки линия включается вновь под действием АПВ. Если к.з. самоустранилось, то ЛЕП остается в работе, если нет, то повреждение отключается вновь. В переходном режиме и при коммутациях в сети возникают внутренние перенапряжения. Величина перенапряжения влияет на выбор изоляции. Величину перенапряжения стараются ограничить. Для этого заземляют нейтрали оборудования. Но чем больше заземленных нейтралей, тем меньше величина перенапряжения, но тем больше величина тока однофазного к.з.

В сетях 110 кВ поступают следующим образом. Часть нейтралей разземляют, чтобы величина токов однофазного к.з. не превышала величину токов трехфазного кз. Заземляют нейтрали трансформаторов на электростанциях, узловых подстанциях и на тупиковых потребительских подстанциях. Напряжение на неповрежденных фазах по отношению к земле в установившемся режиме не должно быть больше 0,8 Uном (линейного). Такие сети называются сетями с эффективно-заземленной нейтралью.

В сетях 220 кВ и выше применяют глухое заземление нейтрали всех трансформаторов. В этом напряжение на неповрежденных фазах по отношению к земле в установившемся режиме не превышает фазное. Коммутационная аппаратура выбирается по большему току к.з.

Электрические системы и сети

Силовые трансформаторы

Шпоры по воздушным, кабельным линиям и подстанциям

Ответы на экзаменационные вопросы

Общеобразовательные материалы

Параметры электрических сетей.

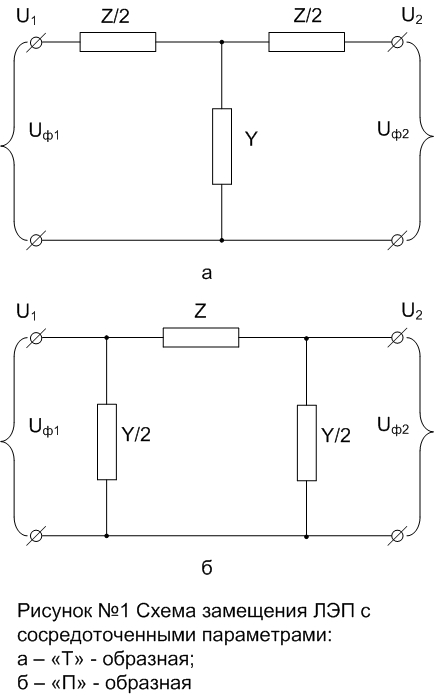

Элементы из сети представляются в виде Т-образной или П-образной схемы

Для проводов большого сечения необходимо учитывать поверхностный эффект (индуктивность).

Активное сопротивление так же зависит от температуры, которое определяется температурой окружающего воздуха, скоростью ветра и значением тока в линиях.

Проводимость

Емкостная проводимость обусловлена емкостями между фазами и фазными проводами, и землей. На практике рабочую емкость трехфазной воздушной линии (ВЛ) с одним проводом в фазе.

Для ВЛ на единицу длины на 1км

Рабочая емкость кабельных линий или СИП существенно больше ВЛ, т.к. жилы кабеля близки друг к другу и заземленным металлическим оболочкам. Кроме того, диэлектрическая проницаемость значительно больше диэлектрической проницаемости воздуха.

4.

Схема

замещения ЛЭП - физическое содержание

ее элементовВ

общем случа применяется упрощённые (Т)

и (П)-образные схемы замещения

Активно сопротивление – нагрев проводов(тепловые потери),зависит от материала и геометрическихразмеров.

Z=r+jx; y=g+jb

Для

проводов большого сечения(500 )необходимо

учитывать поверхностный эффект.

)необходимо

учитывать поверхностный эффект.

Активное сопротивление - также зависит от температуры которая определяется t-рой окружающего воздуха , скорость ветра и значением тока в линии.

Индуктивное сопротивление - обусловлено магнитным полем возникающим вокруг и внутри проводника , при протекании по нему переменного тока . В проводнике наводится ЭДС самоиндукции направлению противоположно ЭДС источника.

X=wL.

Проводимость

Емкостная проводимость - обусловленная емкостями между фазами и фазными проводами и землёй.

Активная проводимость - приводит к потерям активной мощности в режиме холостого хода ВЛЭП. Потери мощности на корону (DRкор) обусловлены ионизацией воздуха вокруг проводов. Когда напряжённость электрического поля у провода становится больше электрической прочности воздуха (21,2кВ/см), на поверхности провода образуются электрические разряды.

5. Схемы замещения линий электропередачи. Особенности воздушных линий

В общем случа применяется упрощённые (Т) и (П)-образные схемы замещения

Для передачи на расстояние напряжения в десятки и сотни киловольт создаются воздушные линии электропередач. Провода высоко поднимаются над землей, в качестве изоляции используется воздух. Расстояния между проводами рассчитываются в зависимости от напряжения, которое планируется передавать. Увеличиваются размеры и усложняются конструкции с ростом рабочего напряжения. Воздушной линией электропередачи называют устройство для передачи или распределения электроэнергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикрепленным при помоши траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или инженерным сооружениям, В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» по напряжению воздушные линии делятся на две группы: напряжением до 1000 В и напряжением свыше 1000 В. Для каждой группы линий установлены технические требования их устройства. Воздушные ЛЭП 10 (6) кВ находят наиболее широкое применение в сельской местности и в небольших городах. Это объясняется их меньшей стоимостью по сравнению с кабельными линиями, меньшей плотностью застройки и т.д. Для проводки воздушных линий и сетей используют различные провода и тросы. Основное требование, предъявляемое к материалу проводов воздушных линий электропередачи, — малое электрическое сопротивление. Кроме того, материал, применяемый для изготовления проводов, должен обладать достаточной механической прочностью, быть устойчивым к действию влаги и находящихся в воздухе химических веществ. В настоящее время чаще всего используют провода из алюминия и стали, что позволяет экономить дефицитные цветные металлы (медь) и снижать стоимость проводов. Медные провода применяют на специальных линиях. Алюминий обладает малой механической прочностью, что приводит к увеличению стрелы провеса и, соответственно, к увеличению высоты опор или уменьшению длины пролета. При передаче небольших мощностей электроэнергии на короткие расстояния применение находят стальные провода. Для изоляции проводов и крепления их к опорам линий электропередач служат линейные изоляторы, которые наряду с электрической должны также обладать и достаточной механической прочностью. В зависимости от способа крепления на опоре различают изоляторы штыревые (их крепят на крюках или штырях) и подвесные (их собирают в гирлянду и крепят к опоре специальной арматурой). Штыревые изоляторы применяют на линиях электропередач напряжением до 35 кВ. Маркируют их буквами, обозначающими конструкцию и назначение изолятора, и числами, указывающими рабочее напряжение. На воздушных линиях 400 В используют штыревые изоляторы ТФ, ШС, ШФ. Буквы в условных обозначениях Материалом для вязки алюминиевого провода к изолятору служит алюминиевая проволока, а для стальных проводов — мягкая стальная. При вязке проводов выполняют обычно одинарное крепление, двойное же крепление применяют в населенной местности и при повышенных нагрузках. Перед вязкой заготовляют проволоку нужной длины (не менее 300 мм).

6. Воздушные лэп с расщеплёнными фазами.

Если каждая фаза выполнена двумя и более проводами, то такая конструкция фазы считается расщеплённой. В линиях 330кВ фазы расщеплены на 2 провода, в линиях на 500кВ на 3 провода, в линиях на 750кВ на 4 и 5 проводов. Основным назначением расщеплением фаз является увеличение пропускной способности и снижение потерь на корону до приемлемого уровня.

Увеличение пропускной способности достигается при неизменном номинальном напряжении и сечении путем снижения индуктивного сопротивления ЛЭП. При расщеплении фазы на N-проводников активное сопротивление фазы снижается в N-раз.

7. В общем случа применяется упрощённые (Т) и (П)-образные кабельные схемы замещения

Кабельной линией называется линия для передачи электрической энергии или отдельных импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями. Над подземными кабельными линиями устанавливают охранные зоны, размер которых зависит от напряжения этой линии. Так, для кабельных линий напряжением до 1000 В охранная зона имеет размер площадки по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. В городах под тротуарами линия должна проходить на расстоянии 0,6 м от зданий и сооружений и 1 м от проезжей части. Для кабельных линий напряжением выше 1000 В охранная зона имеет размер по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. Подводные кабельные линии напряжением до 1000 В и выше имеют охранную зону, определяемую параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. Трассу кабеля выбирают с учетом наименьшего его расхода и обеспечения сохранности от механических повреждений, коррозии, вибрации, перегрева и возможности повреждений соседних кабелей при возникновении короткого замыкания на одном из них. При прокладке кабелей необходимо соблюдать предельно допустимые радиусы их изгиба, превышение которых приводит к нарушению целостности изоляции жил. Прокладка кабеля в земле под зданиями, а также через подвальные и складские помещения запрещается. Расстояние между кабелем и фундаментами зданий должно составлять не менее 0,6 м. При прокладке кабеля в зоне насаждений расстояние между кабелем и стволами деревьев должно быть не менее 2 м, а в зеленой зоне с кустарниковыми посадками допускается 0,75 м. В случае прокладки кабеля параллельно теплопроводу расстояние в свету от кабеля до стенки канала теплопровода должно быть не менее 2 м, до оси пути железной дороги - не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги - не менее 10,75 м. При прокладке кабеля параллельно трамвайным путям расстояние между кабелем и осью трамвайного пути должно составлять не менее 2,75 м. В местах пересечения железных и автомобильных дорог, а также трамвайных путей кабели прокладывают в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав, а при отсутствии зоны отчуждения кабели прокладывают непосредственно на участке пересечения или на расстоянии 2 м по обе стороны от полотна дороги. Кабели укладывают "змейкой" с запасом, равным 1 - 3 % его длины, чтобы исключить возможность возникновения опасных механических напряжений при смещениях почвы и температурных деформациях. Укладывать конец кабеля в виде колец запрещается. Количество соединительных муфт на кабеле должно быть наименьшим, поэтому кабель прокладывают полными строительными длинами. На 1 км кабельных линий может приходиться не более четырех муфт для трехжильных

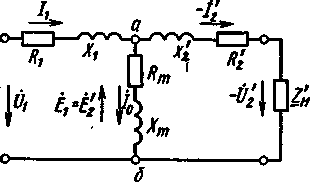

8. Схема замещения трансформатора. Определение параметров схемы замещения двухобмоточных трансформаторов

Схема

замещения транс форматора

Схема

замещения транс форматора

Определение параметров схемы замещения двухобмоточных трансформаторов:

Сопротивление обмоток : Zt=Z1+Z2(U1\U2)^2=Z1+Z2^/

Z2^/ -полное сопротивление вторичной обмотки Трас-ра

Если схема приведена к низкому напр. То сопротивление тран-ра определ:

Zт=Z1^/ +Z2=Z1(U2/U1)^2+Z2

Потери мощности X.X.

9. Трансформаторы. . Условные обозначения. Основные характеристики

Трансформаторы — это устройства для преобразования переменного тока и напряжения. Трансформаторы — это преобразовательные устройства не имеющее подвижных частей. Трансформаторы не имеет значительных потерь мощности. Современные трансформаторы имеют высокий КПД — свыше 99 %. Трансформатор состоит из нескольких проволочных обмоток, находящихся на магнитопроводе (сердечнике) из ферромагнитного сплава.