- •Предмет и методы нормальной физиологии человека. Нормальная физиология в системе стоматологического образования.

- •2. Биологическая мембрана. Свойства и функции. Мембранные белки. Гликокаликс.

- •Классификация мембранных белков

- •Топологическая классификация

- •Биохимическая классификация

- •3. Транспорт веществ через мембрану. Эндоцитоз, зкзоцитоз. Пассивный, активный транспорт. Котранспорт.

- •4. Опыты Гальвани. Гальванические явления в полости рта.

- •5. Мембранный потенциал покоя : регистрация, генез, изменения. Локальный ответ.

- •6. Опыт Маттеучи. Потенциал действия. Изменение возбудимости при возбуждении

- •7. Законы возбуждения. Законы раздражения возбудимых тканей. Закон «силы-времени» (Гоорвег-Вейс-Лапик)

- •Законы раздражения: силы, времени, градиента

- •Закон силы

- •Закон времени

- •Закон градиента

- •Законы возбуждения: «всё или ничего», «силы»

- •8. Действие постоянного подпорогового тока на возбудимые ткани ( Пфлюгер, Вериго)

- •9. Замыкательно-размыкательные законы Пфлюгера.

- •10. Парабиоз Введенский

- •11. Возбуждение как волновой процесс. Тау-модель распространения возбуждения. Механизм повторного входа возбуждения.

- •Описание процессов распространения автоволн. Тау-модель распространения возбуждения.

- •Повторный вход возбуждения (re-entry)

- •Условия возникновения циркуляции в замкнутых возбудимых структурах

- •12. Опыт Эрлангера-Гассера. Классификация нервных волокон по Эрлангеру-Гассеру. Опыт Эрлангера - Гассера

- •Объяснение опыта Эрлангера - Гассера

- •13. Синапсы: классификация, план строения, этапы передачи сигнала.

- •Этапы передачи сигнала в химическом синапсе.

- •Медиаторы химического синапса. Опыт о.Лёви. Принцип г.Х.Дейла, происхождение. Комедиаторы, модуляторы, агонисты, антагонисты.

- •Доказательство возможности химической передачи возбуждения. Опыт о.Лёви.

- •Виды (классификация) медиаторов химического синапса

- •Аминокислоты

- •Принцип г.Х.Дейла.

- •Происхождение медиаторов химического синапса.

- •Ионотропные синапсы. Постсинаптические потенциалы. Метаботропные синапсы. Структура и функция g-белка при передаче сигнала.

- •Структура и функция g-белка при передаче сигнала.

- •Особенности строения и функции нервно-мышечного синапса скелетного мышечного волокна. Миниатюрный потенциал концевой пластинки.

- •Структура нервно-мышечного синапса.

- •Этапы передачи возбуждения в нмс.

- •Миниатюрный потенциал концевой пластинки

- •Скелетная мышца: иерархия структурных сократительных компонентов. Миофибриллы. Саркомер. Классификация скелетных мышечных волокон и мышц.

- •Структурная организация миофибриллы. Саркомер.

- •Сводная классификация мышечных волокон

- •Механизм мышечного сокращения и расслабления мышцы. Электромеханическое сопряжение при сокращении мышцы. Цикл миозиновых мостиков. Энергетика мышечного сокращения.

- •Расслабление скелетного миоцита

- •Электромеханическое сопряжение при сокращении скелетного миоцита

- •Рабочий цикл миозиновых (поперечных) мостиков

- •Режимы и типы сокращений скелетной мышцы. Оптимум и пессимум частоты раздражения скелетной мышцы. Сила и работа мышц. Динамометрия. Закон средний нагрузок.

- •Физиология гладких мышц: типы, сократительный аппарат, механизм сокращения и расслабление, энергетика.

- •Особенности расположение сократительных филаментов в гладком миоците.

- •Рабочий цикл миозиновых мостиков гладкого миоцита

- •Расслабление

- •Физиологические свойства миокарда. Автоматия сердца. Проводящая система сердца, её функциональные особенности. Физиологические свойства миокарда

- •Изменение физиологических свойств миокарда (типы влияний на свойства миокарда)

- •Проводящая система сердца

- •Проводящие пути предсердий

- •Проводящая система желудочков

- •Дополнительные проводящие пути

- •Автоматия в миокарде

- •Сердце как электрический генератор. Физиологические основы электрокардиографии. Сердце как электрический генератор

- •Внешнее электрическое поле сердца

- •Единый сердечный диполь

- •Фазовый анализ сердечного цикла.

- •Фазовая структура сердечного цикла

- •Систола желудочков

- •Диастола желудочков

- •Сердце как насос. Функциональные объёмы сердца. Показатели производительности сердца. Функциональные объёмы сердца.

- •Показатели производительности сердца.

- •Клинико-физиолгические методы определения сократительной функции сердца.

- •Принцип Фика при определении сердечного выброса

- •Метод Стюарта-Гамильтона определенияи сердечного выброса.

- •Системное кровообращение. Функциональная классификация кровеносных сосудов. Основные законы гемодинамики.

- •Ёмкостные сосуды

- •Шунтирующие сосуды

- •Методики измерения кровяного давления в эксперименте и клинике

- •Органное кровообращение. Функциональные особенности органных артериальных и венозных сосудов, их центральная и местная регуляция. Органы-депо крови. Методы изучения органного кровообращения.

- •Лимфообразование и механизмы его регуляции. Лимфатическая система и ее функции. Факторы, обеспечивающие лимфоотток и механизмы его регуляции.

- •Регуляция сердечной деятельности, центральной и периферической гемодинамики.

- •Теории регуляция сердечного выброса

- •«Сердечные» теории

- •«Периферические» теории

- •Объединение концепций регуляции сердечного выброса

- •32. Внутренняя среда организма. Понятие о системе крови (Ланг)

- •33. Основные функции крови. Клинические методы исследования крови. Состав и количество крови человека. Гематокрит, Основные физиологические константы крови и механизмы их регуляции.

- •Транспортная функция крови

- •Защитная функция крови

- •Регуляторная функция крови

- •Состав крови

- •34. Плазма и ее состав. Осмотическое и онкотическое давление. Кислотно-основное состояние крови.

- •Кислотно‑основное состояние крови

- •Обеспечение постоянства рH крови. Буферные системы крови

- •Осмотическое и онкотическое давление крови

- •Функциональные системы осморегуляции

- •35.Лимфа, внесосудистые жидкие среды организма. Их роль в обеспечении жизнедеятельности клеток организма.

- •36. Эритроциты. Эритрон. Гемоглобин. Цветовой показатель. Соэ, гемолиз, эритропоэз

- •Виды гемоглобина в зависимости от состояния гема и глобина:

- •Цветовой показатель

- •37. Лейкоциты. Лейкоцитарная формула. Лейкон.Лейкопоэз

- •38. Тромбоциты: строение, количество, формы, функции. Система мегакариоцит-тромбоцит.

- •39. Группы крови. Резус-принадлежность. Переливание крови. Кровезамещающие растворы.

- •40. Гемостаз. Основные факторы, участвующие в свертываемости крови.

- •41. Физиологическая система регуляции агрегатного состояния крови.

- •42. Дыхание: определение, значение, основные этапы.

- •Основные этапы процесса легочного дыхания

- •43. Физиология дыхательных путей.

- •Значение мерцательного эпителия дыхательных путей

- •44. Вентиляция лёгких. Дыхательные объемы и емкости: понятие, методы определения.

- •Неравномерность регионарной вентиляции

- •Методы исследования

- •45. Газообмен в легких. Диффузная способность легких.

- •Движущая сила газообмена в лёгких

- •Градиент давления газов

- •Закон Фика

- •46. Транспорт газов с кровью. Факторы, влияющие на образование и диссоциацию оксигемоглобина. Кислородная емкость крови. Оксигемометрия. Газообмен между кровью и тканями.

- •47. Регуляция дыхания. Функциональная связь процессов дыхания, жевания, глотания. Резервные возможности системы дыхания.

- •Основные виды (кибернетические) регуляции дыхания

- •Центральный механизм дыхания

- •Дыхательные центры ствола головного мозга

- •Дыхательные нейроны

- •Гуморальные факторы, участвующие в регуляции дыхания

- •Процессы, обеспечивающие пищеварение

- •Типы пищеварения

- •Основные процессы, обеспечивающие пищеварение являются:

- •Конвейерный принцип организации пищеварения

- •Пищеварение в полости рта. Жевание. Слюна, её состав и свойства. Глотание.

- •Регуляция жевания

- •Значение (функции) слюны

- •Состав и свойства слюны.

- •Глотание

- •Фазы глотания :

- •Пищеварение в желудке: моторика, секреция, гидролиз, всасывание. Регуляция пищеварения в желудке. Моторная функция желудка Виды моторики:

- •Моторика разных отделов желудка:

- •Регуляция моторики желудка

- •Секреторная функция желудка

- •Кардиальные

- •Пилорические

- •Переваривание (гидролиз пищи)

- •Гидролиз

- •Типы двигательной активности мышечного слоя тонкого кишечника:

- •Основной миогенный ритм

- •Гидролиз и всасывание белков Ферментативный гидролиз.

- •Переваривание и всасывание жиров

- •Всасывание продуктов гидролитического расщепления жиров

- •Внутриклеточный синтез липидов

- •Образование хиломикронов

- •Переваривание углеводов

- •Ферментативный гидролиз.

- •Всасывание моносахаридов

- •Всасывание других электролитов

- •Всасывание воды

- •Роль поджелудочной железы в пищеварении. Состав и свойства поджелудочного сока. Регуляция панкреатической секреции. Образование, состав и свойства поджелудочного сока

- •Ферменты сока поджелудочной железы:

- •Секреция электролитов поджелудочной железой человека Состав сока поджелудочной железы как функция скорости его течения после стимуляции секретином

- •Роль печени в пищеварении. Жёлчеобразование и жёлчевыведение. Регуляция образования желчи и ее выделения в двенадцатиперстную кишку. Клеточный состав печени (основные клеточные типы)

- •Функции гепатоцитов

- •Пищеварение в толстой кишке. Значение микрофлоры кишечника. Дефекация.

- •Моторика толстого кишечника

- •Эвакуация

- •Регуляция моторики толстого кишечника

- •Переваривание и всасывание

- •Бактериальный гидролиз

- •Микрофлора кишечника

- •Дефекация и диарея

- •Методы исследования различных этапов пищеварения в эксперименте и клинике.

- •56. Система выделения, её участие в поддержании гомеостаза.

- •57. Почки. Роль почек в гомеостазе. Нефрон как морфофункциональная единица почки. Особенности кровообращения в почке. Основные процессы мочеобразования.

- •Кровообращение в почке, особенности его регуляции

- •Механизм саморегуляции почечного кровотока

- •Способы регуляции почкой регионарного и системного кровотока и артериального давления

- •58. Клубочковая фильтрация: механизм, методы исследования.

- •59. Канальцевая секреция в почках: механизмы, методы исследования.

- •60. Канальцевая реабсорбция в почках: механизмы, методы.

- •61. Поворотно-противоточная система в почках. Работа почек в режимах диуреза и антидиуреза.

- •62. Мочеиспускание. Механизмы, регуляция, методы исследования.

- •Метаболизм, катаболизм, анаболизм. Обмен белков, жиров и углеводов в организме.

- •Пластическое значение белка.

- •Энергетическое значение

- •Азотистый баланс

- •Регуляция обмена белков.

- •Жировой обмен

- •Регуляция обмена жиров.

- •Изменения углеводов в организме.

- •Регуляция обмена углеводов.

- •Энергетический баланс организма. Основной и рабочий обмен. Методы исследования энергетического обмена. Прямая и непрямая калориметрия.

- •Газовый анализ при калориметрии (полный, неполный). Калорический коэффициент кислорода. Дыхательный коэффициент.

- •Пластическая и энергетическая роль питательных веществ

- •Потребность в питательных веществах, минеральных солях и витаминах в зависимости от вида труда, возраста и состояния организма.

- •68. Изотермия у человека. Гипотермия. Гипертермия. Температура человека и её суточные колебания. Терморецепция. Химическая терморегуляция. Физическая терморегуляция. Термометрия, термовизиография.

- •Температура тела

- •Суточные колебания температуры тела

- •Гипотермия и гипертермия

- •69. Гуморальная регуляция. Организация эндокринной системы. Методы изучения желез внутренней секреции.

- •Местная регуляция

- •Структурно-функциональная организация эндокринной системы

- •70. Гормоны: понятие, функции, классификация, механизм действия.

- •Классификация гормонов по химической природе:

- •Механизм действия гормонов

- •Механизм действия гормонов, взаимодействующих с рецепторами, локализованными на плазматической мембране

- •71. Гипотоламо-гипофизарная система.

- •72. Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны, их значение в регуляции обмена веществ и энергии, роста и развития организма

- •73. Кальцитонин, его роль в регуляции минерального обмена в твердых тканях.

- •74. Околощитовидные железы.

- •75. Эндокринная функция поджелудочной железы. Роль ее гормонов в регуляции обмена б.,ж.,у.

- •76. Надпочечники. Гормоны коркового и мозгового слоя.

- •77. Половые железы. Мужские и женские половые гормоны, их роль в регуляции обмена веществ и функций организма. Половые циклы. Эндокринная функция плаценты

- •78. Эпифиз. Роль его гормонов.

- •79. Автономная нервная система, её структурно-функциональные особенности. Симпатический, парасимпатический, метасимпатический отделы.

- •Дуга автономного рефлекса

- •80. Роль цнс в приспособительной деятельности организма. Нейрон как структурно-функциональная единица цнс. Функциональные элементы мозга. Глия, её функции. Исследование цнс.

- •81. Распространение возбуждения в нервных центрах. Пространственная и временная суммация. Облегчение, окклюзия. Доминанта.

- •82. Торможение в нервной системе. Центральное торможение

- •83. Спинной мозг.

- •84. Продолговатый мозг и мост.

- •85. Средний мозг.

- •Ретикулярная формация. Особенности нейронной организации и функций ретикулярной формации ствола мозга.

- •Таламус — коллектор афферентных путей. Функциональная характеристика ядер таламуса. Таламо-кортикальные и кортико-таламические связи.

- •Лимбический мозг. Его роль в осуществлении функций, направленных на сохранение вида, индивидуума, участие в формировании мотиваций, эмоций, памяти, саморегуляции вегетативных функций.

- •Базальные ядра. Роль в формировании мышечного тонуса и сложных двигательных актов, в реализации двигательных программ и организации высших психических функций.

- •Кора полушарий большого мозга. Роль коры в формировании системной деятельности организма. Представление о кортикализации функций в процессе эволюции цнс.

- •93. Сенсорные системы. Структурно-функциональная организация анализаторов. Классификация рецепторов. Рецепторный и регенераторный потенциал.

- •Общая схема строения сенсорных систем

- •Свойства рецепторных потенциалов.

- •Свойства генераторных потенциалов.

- •94. Светопроводящие структуры глазного яблока. Рефракция. Астигматизм. Аберрация. Аккомодация.

- •Рефракция

- •95. Фоторецепция в сетчатке глазного яблока.

- •96. Цветовое зрение.

- •97. Методы исследования зрительного аппарата. Поле зрения. Острота зрения.

- •98. Слуховой анализатор

- •Вестибулярный анализатор. Роль в оценке положения тела в пространстве при его перемещении и в состоянии невесомости. Тренировка вестибулярного аппарата.

- •Обонятельный анализатор. Классификация запахов, теория их восприятия. Методы исследования. Ольфактометрия.

- •Вкусовой анализатор. Вкусовые ощущения, их классификация. Методы исследования вкусового анализатора. Пороговая густометрия, функциональная мобильность.

- •Боль. Ноцицепция. Биологическое значение боли. Антиноцицептивная система. Общие представления об обезболивании и наркозе.

- •Факторы, вызывающие боль

- •Типы боли

- •Теории боли

- •Теория специфичности боли

- •Ноцицептивные теории интенсивности и распределения импульсов

- •Теория воротного контроля

- •Экзогенное торможение боли; терапия при болях

- •Фармакологические

- •Физические

- •Психологические

- •Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты), их значение для приспособительной деятельности организма. Мотивации.

- •Врожденные формы поведения

- •Высшая нервная деятельность (и.П. Павлов). Условный рефлекс: классификаци, механизмы образования, структурно-функциональная основа.

- •Классификация условных рефлексов

- •Механизм образования условного рефлекса

- •Условия выработки условных рефлексов

- •Стадии образования условного рефлекса:

- •Торможение в высшей нервной деятельности. Безусловное и условное торможение, их виды. Виды торможения

- •Типы высшей нервной деятельности животных и человека (и.П. Павлов), их классификация, характеристика, методы определения. Темпераменты (Гиппократ), психологические характеристики личности.

- •Частные типы высшей нервной деятельности

- •Психические функции человека; внимание, восприятие, память, эмоции, мышление, речь. Физиологические основы и методики исследования психических функций.

- •Формы психических явлений

- •Развитие психики человека

- •Методы исследования психических функций:

- •Функциональные изображения

- •4. Клинические методы

- •5. Психологические

- •Ощущение и восприятие

- •Память Виды памяти

- •Фазы работы памяти:

- •Эмоции и мотивации Фундаментальные эмоции (к.Изер):

- •Мышление, сознание.

- •Основные состояния сознания:

- •Память, её виды и механизмы. Виды памяти

- •Фазы работы памяти:

- •Характеристики памяти

- •Нарушение памяти

- •Эмоции. Классификация. Теории эмоций. Роль различных структур мозга в формировании эмоциональных состояний. Эмоциональный стресс.

- •Фундаментальные эмоции:

- •Сознание

- •Основные состояния сознания:

- •Подсознание

- •Сверхсознание

- •Речь. Функции речи. Функциональная асимметрия коры больших полушарий, связанная с развитием речи. Физиологические методы исследования речи.

- •Бодрствование. Сон: виды, фазы, профиль. Полисомнография. Сновидения. Физиологические основы гипнотических состояний.

- •Понятие «биологический ритм»

- •Классификация биологических ритмов

- •Характеристики биоритма

- •Циркадианные ритмы у человека

- •Ультрадианные ритмы у человека

- •Инфрадианные ритмы у человека

- •Биологические часы

- •Физиология адаптации. Индивидуальная адаптация организма. Виды, фазы и критерии адаптации. Эустресс, дистресс.

- •Репродуктивная функция женщин. Овариально-менструальный цикл. Беременность. Роды. Лактация.

- •116. Репродуктивная функция мужчин.

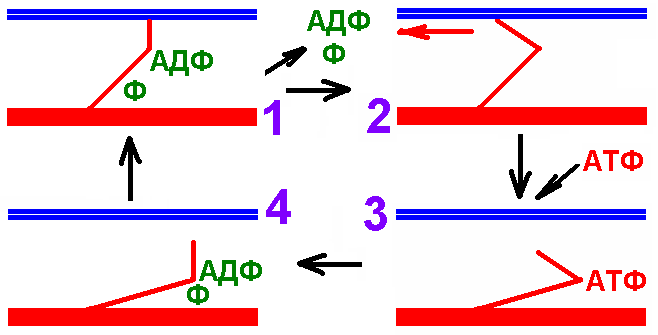

Рабочий цикл миозиновых (поперечных) мостиков

1. Головка миозина, несущая продукты гидролиза АТФ (АДФ + фосфат) соединяется с миозинсвязывающим участкам актиновой нити.

2. АДФ и фосфат покидают миозиновую головку. Головка миозина изменяет конформацию за счёт шарнирного участка в области шейки миозина. Происходит гребковое движение, продвигающее актиновую нить к центру саркомера (рабочий ход).

3. Головка миозина связывается с молекулой АТФ, что приводит к отделению миозина от актина.

4. Гидролиз АТФ восстанавливает конформацию молекулы миозина, и она оказывается готовой вступить в новый цикл.

Головка миозина совершает около пяти циклов в секунду.

Когда одни головки миозина толстой нити производят тянущее усилие, другие в это время свободны и готовы вступить в очередной цикл.

Следующие друг за другом гребковые движения стягивают тонкие нити к центру саркомера. Скользящие тонкие нити тянут за собой Z-линии, вызывая сокращение саркомера. Поскольку в процесс сокращения практически одномоментно вовлечены все саркомеры мышечного волокна, происходит его укорочение.

До тех пор, пока в межфибриллярном пространстве имеется Ca2+, циклы будут повторяться. Это быстрое прикрепление, разрушение и новое прикрепление поперечных мостиков происходит повторно с большой скоростью и во многих участках миофиламентов во время мышечного сокращения и прекращается, когда Ca2+ уходит из межфибриллярного пространства в цистерны или когда молекулы АТФ образуются не столь быстро, чтобы полностью обеспечивать «зарядку» энергией поперечные мостики.

Энергетика мышечного сокращения

Единственным прямым (непосредственным) источником энергии для мышечного сокращения служит аденозинтрифосфат (АТФ). При гидролизе АТФ образуется аденозиндифосфат (АДФ), отщепляется фосфатная группа и выделяется около 10 ккал свободной энергии.

Ресинтез АТФ

Для того чтобы мышечные волокна могли поддерживать сколько-нибудь длительное сокращение, необходимо постоянное восстановление АТФ с такой же скоростью, с какой он расщепляется (расходуется).

Энергия для восстановления АТФ образуется за счет питательных («горючих») веществ — углеводов, жиров, белков. При распаде (полном или частичном) этих веществ часть энергии, запасенная в их химических связях, освобождается. Эта свободная энергия обеспечивает связывание АДФ и фосфата с образованием АТФ.

Ресинтез АТФ в мышце может происходить двумя основными путями — анаэробным (без участия кислорода) и аэробным (при участии кислорода).

Для образования и использования АТФ в качестве непосредственного источника энергии в сокращающейся мышце могут действовать три химические (энергетические) системы:

1) фосфагенная (АТФ-КФ-система)

2) гликолитическая (лактацидная)

3) окислительная (кислородная)

Фосфагенная и гликолитическая работают по анаэробному пути, окислительная — по аэробному.

Фосфагенная энергетическая система

К этой группе относятся высокоэнергетические фосфатные соединение АТФ и креатинфосфат (КрФ).

КрФ — первый энергетический резерв мышцы, действующий как немедленный источник восстановления АТФ.

Конечными продуктами расщепления КрФ являются креатин и свободный фосфат. Энергия от расщепления КрФ немедленно и непосредственно используется для ресинтеза АТФ.

При отщеплении фосфатной группы от КрФ освобождается в среднем 10,5 ккал.

Гликолитическая энергетическая система

В основе деятельности этой системы, обеспечивающей ресинтез АТФ и КФ, лежит цепь химических реакций анаэробного расщепления гликогена (и глюкозы). Совокупность этих реакций называется анаэробный гликогенолиз, или гликолиз. В результате таких реакций образуется молочная кислота — лактацид. Отсюда другое название этой энергетической системы — лактацидная. В результате гликолиза освобождается энергия, которая позволяет ресинтезировать АТФ.

Энергетическими субстратами лактацидной мышечной системы служат углеводы, главным образом гликоген, запасенный в мышечных клетках, и в меньшей степени — глюкоза.

Энергетическая емкость лактацидной системы примерно в 2,5 раза больше, чем фосфагенной системы (табл. 210210903).

Кислородная (окислительная) энергетическая система

При непрерывном поступлении кислорода в митохондрии мышечных клеток действует кислородная система энергопродукции (ресинтеза АТФ). При работах аэробного характера с повышением интенсивности (мощности) выполняемой нагрузки увеличивается количество O2, потребляемого мышцами (и всем организмом в целом) в единицу времени.

Поскольку между скоростью потребления O2 (л/мин) и мощностью работы (Вт) аэробного характера существует прямо пропорциональная (линейная) зависимость, интенсивность аэробной работы можно характеризовать скоростью потребления кислорода.

Энергетические субстраты. Для энергетического обеспечения мышечной работы кислородная система может использовать в качестве субстратов окисления («горючего») все основные питательные вещества — углеводы (гликоген и глюкозу), жиры (жирные кислоты) и белки (аминокислоты).