- •Вопрос 2 Клеточная теория т. Шванна и м. Шлейдена, ее основные положения. Современное состояние клеточной теории.

- •Современная клеточная теория

- •Вопрос 3 Типы клеточной организации. Строение про- и эукариотических клеток. Гипотезы происхождения эукариотических клеток (симбиотическая, инвагинационная).

- •Теория симбиотического происхождения эукариотической клетки

- •Теория инвагинационного происхождения клетки

- •Вопрос 4

- •Функции биологической мембраны:

- •Вопрос 5 Структура днк. Модель Дж. Уотсона и ф. Крика. Свойства и функции наследственного материала.

- •Свойства молекулы днк:

- •Вопрос 6. Самовоспроизведение генетического материала. Репликация днк.

- •Вопрос 7. Организация наследственного материала у про- и эукариот. Классификация нуклеотидных последовательностей в геноме эукариот (уникальные, среднеповторяющиеся, высокоповторяющиеся).

- •Вопрос 10.

- •Вопрос 11. Химический состав хромосом. Уровни спирализации хроматина. Нуклеосомная нить, хроматиновая фибрилла, интерфазная хромонема, метафазная хроматида.

- •Вопрос 13.

- •Вопрос 14. Митотическая активность тканей по характеру клеточной пролиферации. Нарушение пролиферации при опухолевом росте.

- •15.Закономерности существования клетки во времени. Жизненный цикл клетки, его варианты.

- •16.Размножение организмов. Способы и формы. Половое размножение, его эволюционное значение. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз жизненного цикла.

- •Половое размножение — процесс у большинства эукариот, связанный с развитием новых организмов из половых клеток. Способы:

- •20. Морфология половых клеток.

- •22.Оплодотворение, его фазы, биологическая сущность.

- •23. Эмбриональное развитие организма. Дробление. Типы дробления, Гаструляция, способы гаструляции.

- •24. Эмбриональное развитие организма. Образование органов и тканей. Зародышевые листки и их производные.

- •25. Провизорные органы зародышей позвоночных, их функции. Группы животных: анамнии и амниоты.

- •26. Плацента, её роль. Типы плаценты. Плацента человека.

- •27. Постэмбриональный период онтогенеза, его периодизация у человека. Критические периоды постэмбрионального периода. (Отличия от билета № 17???)

- •28. Рост организма. Механизмы роста, типы роста. Регуляция роста организма.

- •Характеристики роста:

- •29. Старение и старость. Изменение органов и систем органов в процессе старения. Проявления старения на молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях.

- •33. Взаимодействие частей развивающегося организма. Эмбриональная индукция. (билет 32 ниже)

- •34.Влияние внешней среды на развитие организма. Критические периоды в онтогенезе человека. Тератогенные факторы. Аномалии и пороки развития

- •2) Критические периоды в онтогенезе человека

- •35.Пороки развития в пренатальном периоде. Классификация пороков развития человека. Наследственные и ненаследственные пороки развития. Фенокопии

- •36.Гомеостаз. Генетический, структурный и физиологический гомеостаз в онтогенезе человека

- •38. Репарация как механизм поддержания генетического гомеостаза. Виды и механизмы репарации. (37 см. Дальше)

- •Типы репарации.

- •37. Генетический гомеостаз, механизмы его поддержания. Нарушение генетического гомеостаза и его последствия.

- •Уровни регенерации:

- •Типы репаративной регенерации.

- •Способы репаративной регенерации

- •Виды репаративной регенерации

- •40. Аллельные и неаллельные гены. Виды взаимодействия генов в генотипе.

- •Взаимодействие аллельных генов.

- •Взаимодействие неаллельных генов

- •41. Множественный аллелизм. Группы крови человека. Наследование групп крови.

- •Моногенное и полигенное наследование. Особенности аутосомного и сцепленного с полом наследования.

- •43. Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов. Кроссинговер как механизм, определяющий нарушение сцепления генов.

- •Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •Изменчивость, её виды. Фенотипическая изменчивость. Норма реакции признака. Экспрессивность и пенетрантность признака.

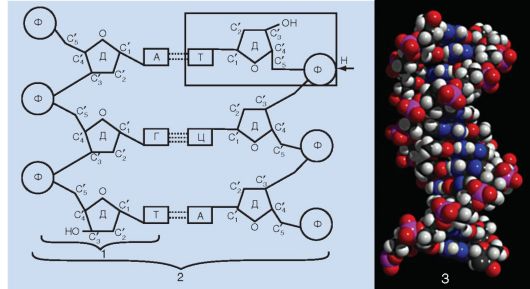

Вопрос 5 Структура днк. Модель Дж. Уотсона и ф. Крика. Свойства и функции наследственного материала.

|

А - аденин; Г - гуанин - пуриновые азотистые основания; Ц - цитозин; Т - тимин-пиримидиновые азотистые основания; Д - дезоксирибоза; Ф - остаток фосфорной кислоты; Н - нуклеотид |

|

Один виток молекулы ДНК: 3,4 нм, (укладывается десять пар нуклеотидов)

Свойства молекулы днк:

Антипараллельная, двухцепочечная, хранит наследственную информацию, возможны мутации, имеет антимутагенные механизмы, способна к удвоению, химически инертна.

Основные свойства наследственного материала и элементы и механизмы (в скобках), ответственные за их реализацию в фенотипе.

Способность кодировать информацию (генетический код). Способность воспроизводить информацию (репликация). Способность реализовать информацию (трансляция). Способность правильно сохранять информацию (репарация). Способность передавать информацию (транскрипция). Способность изменять информацию (мутация и генетическая рекомбинация).

Вопрос 6. Самовоспроизведение генетического материала. Репликация днк.

Самовоспроизведение — способность живого организма, его органа, ткани, клетки или клеточного органоида или включения к образованию себе подобного. Репликация (от лат. replicatio — возобновление) — процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты на матрице родительской молекулы ДНК. В ходе последующего деления материнской клетки каждая дочерняя клетка получает по одной копии молекулы ДНК, которая является идентичной ДНК исходной материнской клетки. Этот процесс обеспечивает точную передачу генетической информации из поколения в поколение. Репликацию ДНК осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15—20 различных белков, называемый реплисомой.

Репликация ДНК — ключевое событие в ходе деления клетки. Принципиально, чтобы к моменту деления ДНК была реплицирована полностью и при этом только один раз. Это обеспечивается определёнными механизмами регуляции репликации ДНК. Репликация проходит в три этапа:

инициация репликации

элонгация

терминация репликации.

Регуляция репликации осуществляется в основном на этапе инициации. Это достаточно легко осуществимо, потому что репликация может начинаться не с любого участка ДНК, а со строго определённого, называемого сайтом инициации репликации. Репликация начинается в сайте инициации репликации с расплетания двойной спирали ДНК, при этом формируется репликационная вилка — место непосредственной репликации ДНК. В репликационной вилке ДНК копирует крупный белковый комплекс (реплисома), ключевым ферментом которого является ДНК-полимераза. Репликационная вилка движется со скоростью порядка 100 000 пар нуклеотидов в минуту у прокариот и 500—5000 — у эукариот.

Молекулярный механизм репликации

Ферменты (хеликаза, топоизомераза) и ДНК-связывающие белки расплетают ДНК, удерживают матрицу в разведённом состоянии и вращают молекулу ДНК. Правильность репликации обеспечивается точным соответствием комплементарных пар оснований и активностью ДНК-полимеразы, способной распознать и исправить ошибку. Репликация у эукариот осуществляется несколькими разными ДНК-полимеразами. Далее происходит закручивание синтезированных молекул по принципу суперспирализации и дальнейшей компактизации ДНК. Синтез энергозатратный.

Цепи молекулы ДНК расходятся, образуют репликационную вилку, и каждая из них становится матрицей, на которой синтезируется новая комплементарная цепь. В результате образуются две новые двуспиральные молекулы ДНК, идентичные родительской молекуле.

Характеристики процесса репликации

матричный — последовательность синтезируемой цепи ДНК однозначно определяется последовательностью материнской цепи в соответствии с принципом комплементарности;

полуконсервативный — одна цепь молекулы ДНК, образовавшейся в результате репликации, является вновь синтезированной, а вторая — материнской; идёт в направлении от 5’-конца новой молекулы к 3’-концу;

полунепрерывный — одна из цепей ДНК синтезируется непрерывно, а вторая — в виде набора отдельных коротких фрагментов (фрагментов Оказаки); начинается с определённых участков ДНК, которые называются сайтами инициации репликации.

Ферменты:

ДНК-полимеразы - Ферменты, которые узнают нуклеотид материнской цепи, связывают комплиментарный нуклеозидтрифосфат и присоединяют его к 3¢-концу растущей цепи 5¢-концом. Таким образом, ДНК-полимераза движется от 3¢- к 5¢-концу молекулы материнской ДНК, синтезируя новую цепь.

ДНК-лигазы --ферменты, осуществляющие соединение цепей ДНК, т.е. катализирующие образование фосфодиэфирных связей между 5¢-фосфорильной и 3¢-гидроксильной группами соседних нуклеотидов в местах разрывов ДНК. Для образования новых фосфодиэфирных связей требуется энергия в форме АТФ либо НАД.

ДНК-геликазы (ДНК-хеликазы) — ферменты, осуществляющие расплетание двойной спирали ДНК. Для разделения цепей используется энергия АТФ. Геликазы часто функционируют в составе комплекса, осуществляющего перемещение репликативной вилки и репликацию расплетённых цепей. Для расплетания достаточно одного геликазного белка, но для того. Чтобы максимизировать скорость раскручивания. Несколько геликаз могут действовать совместно.

ДНК-топоизомеразы — ферменты, изменяющие степень сверхспиральности и тип сверхспирали. Путём одноцепочечного разрыва они создают шарнир, вокруг которого нереплецированный дуплекс ДНК, находящейся перед вилкой, может свободно вращаться. Это снимает механическое напряжение, возникающее при раскручивании двух цепей в репликативной вилке, что является необходимым условием для её непрерывного движения.

Праймаза — фермент, обладающий РНК-полимеразной активностью; служит для образования РНК-праймеров, необходимых для инициации синтеза ДНК в точке ori и дальнейшем для синтеза отстающей цепи.