- •Вопрос 2 Клеточная теория т. Шванна и м. Шлейдена, ее основные положения. Современное состояние клеточной теории.

- •Современная клеточная теория

- •Вопрос 3 Типы клеточной организации. Строение про- и эукариотических клеток. Гипотезы происхождения эукариотических клеток (симбиотическая, инвагинационная).

- •Теория симбиотического происхождения эукариотической клетки

- •Теория инвагинационного происхождения клетки

- •Вопрос 4

- •Функции биологической мембраны:

- •Вопрос 5 Структура днк. Модель Дж. Уотсона и ф. Крика. Свойства и функции наследственного материала.

- •Свойства молекулы днк:

- •Вопрос 6. Самовоспроизведение генетического материала. Репликация днк.

- •Вопрос 7. Организация наследственного материала у про- и эукариот. Классификация нуклеотидных последовательностей в геноме эукариот (уникальные, среднеповторяющиеся, высокоповторяющиеся).

- •Вопрос 10.

- •Вопрос 11. Химический состав хромосом. Уровни спирализации хроматина. Нуклеосомная нить, хроматиновая фибрилла, интерфазная хромонема, метафазная хроматида.

- •Вопрос 13.

- •Вопрос 14. Митотическая активность тканей по характеру клеточной пролиферации. Нарушение пролиферации при опухолевом росте.

- •15.Закономерности существования клетки во времени. Жизненный цикл клетки, его варианты.

- •16.Размножение организмов. Способы и формы. Половое размножение, его эволюционное значение. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз жизненного цикла.

- •Половое размножение — процесс у большинства эукариот, связанный с развитием новых организмов из половых клеток. Способы:

- •20. Морфология половых клеток.

- •22.Оплодотворение, его фазы, биологическая сущность.

- •23. Эмбриональное развитие организма. Дробление. Типы дробления, Гаструляция, способы гаструляции.

- •24. Эмбриональное развитие организма. Образование органов и тканей. Зародышевые листки и их производные.

- •25. Провизорные органы зародышей позвоночных, их функции. Группы животных: анамнии и амниоты.

- •26. Плацента, её роль. Типы плаценты. Плацента человека.

- •27. Постэмбриональный период онтогенеза, его периодизация у человека. Критические периоды постэмбрионального периода. (Отличия от билета № 17???)

- •28. Рост организма. Механизмы роста, типы роста. Регуляция роста организма.

- •Характеристики роста:

- •29. Старение и старость. Изменение органов и систем органов в процессе старения. Проявления старения на молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях.

- •33. Взаимодействие частей развивающегося организма. Эмбриональная индукция. (билет 32 ниже)

- •34.Влияние внешней среды на развитие организма. Критические периоды в онтогенезе человека. Тератогенные факторы. Аномалии и пороки развития

- •2) Критические периоды в онтогенезе человека

- •35.Пороки развития в пренатальном периоде. Классификация пороков развития человека. Наследственные и ненаследственные пороки развития. Фенокопии

- •36.Гомеостаз. Генетический, структурный и физиологический гомеостаз в онтогенезе человека

- •38. Репарация как механизм поддержания генетического гомеостаза. Виды и механизмы репарации. (37 см. Дальше)

- •Типы репарации.

- •37. Генетический гомеостаз, механизмы его поддержания. Нарушение генетического гомеостаза и его последствия.

- •Уровни регенерации:

- •Типы репаративной регенерации.

- •Способы репаративной регенерации

- •Виды репаративной регенерации

- •40. Аллельные и неаллельные гены. Виды взаимодействия генов в генотипе.

- •Взаимодействие аллельных генов.

- •Взаимодействие неаллельных генов

- •41. Множественный аллелизм. Группы крови человека. Наследование групп крови.

- •Моногенное и полигенное наследование. Особенности аутосомного и сцепленного с полом наследования.

- •43. Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов. Кроссинговер как механизм, определяющий нарушение сцепления генов.

- •Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •Изменчивость, её виды. Фенотипическая изменчивость. Норма реакции признака. Экспрессивность и пенетрантность признака.

33. Взаимодействие частей развивающегося организма. Эмбриональная индукция. (билет 32 ниже)

Важную роль в эмбриогенезе играют контактные и дистантные взаимодействия.

Контактные взаимодействия – контакт как минимум 2-х бластомеров, является условием для нормального развития зародыша. Обуславливают дальнейшую судьбу бластомеров, определяя направление перемещения клеточных слоёв, миграцию, подавление деления и т.д. (Сосед определяет судьбу рядом лежащих бластомеров).

Дистантные взаимодействия: в процессах эмбриональной индукции. Взаимодействие частей зародыша, при котором 1 участок определяет судьбу другого, побуждая его к делению. Явление эмбриональной индукции – опыты Грегора Шпемана на амфибиях (1924 г.).

Со стадии гаструляции если в эксперименте у зародыша амфибии взять дорзальную губу бластопора и пересадить её другому зародышу амфибии, но не на спинную, а на вентральную (брюшную) сторону, то развивается 2-я нервная трубка (на брюшной стороне). Вывод: Дорзальная губа бластопора гаструлы у амфибии в норме индуцирует закладку нервной трубки (в норме на спинной/дорзальной стороне).

Для осуществления эмбриональной индукции необходимо:

1) наличие индуктора

2) наличие индуцируемой структуры, отвечающей на действие индуктора

3) наличие состояние компетентности (способности воспринимать этот стимул)

Виды эмбриональной индукции:

1) первичная: обнаруживается первой, при закладке нервной трубки

2) вторичная: проявляется на более поздней стадии, чем гаструляция. При закладке всех структур зародыша.

3) последующая: при закладке глазного яблока, почек. Каждая новая структура последовательно играет роль индуктора.

4) взаимная: при закладке конечностей.

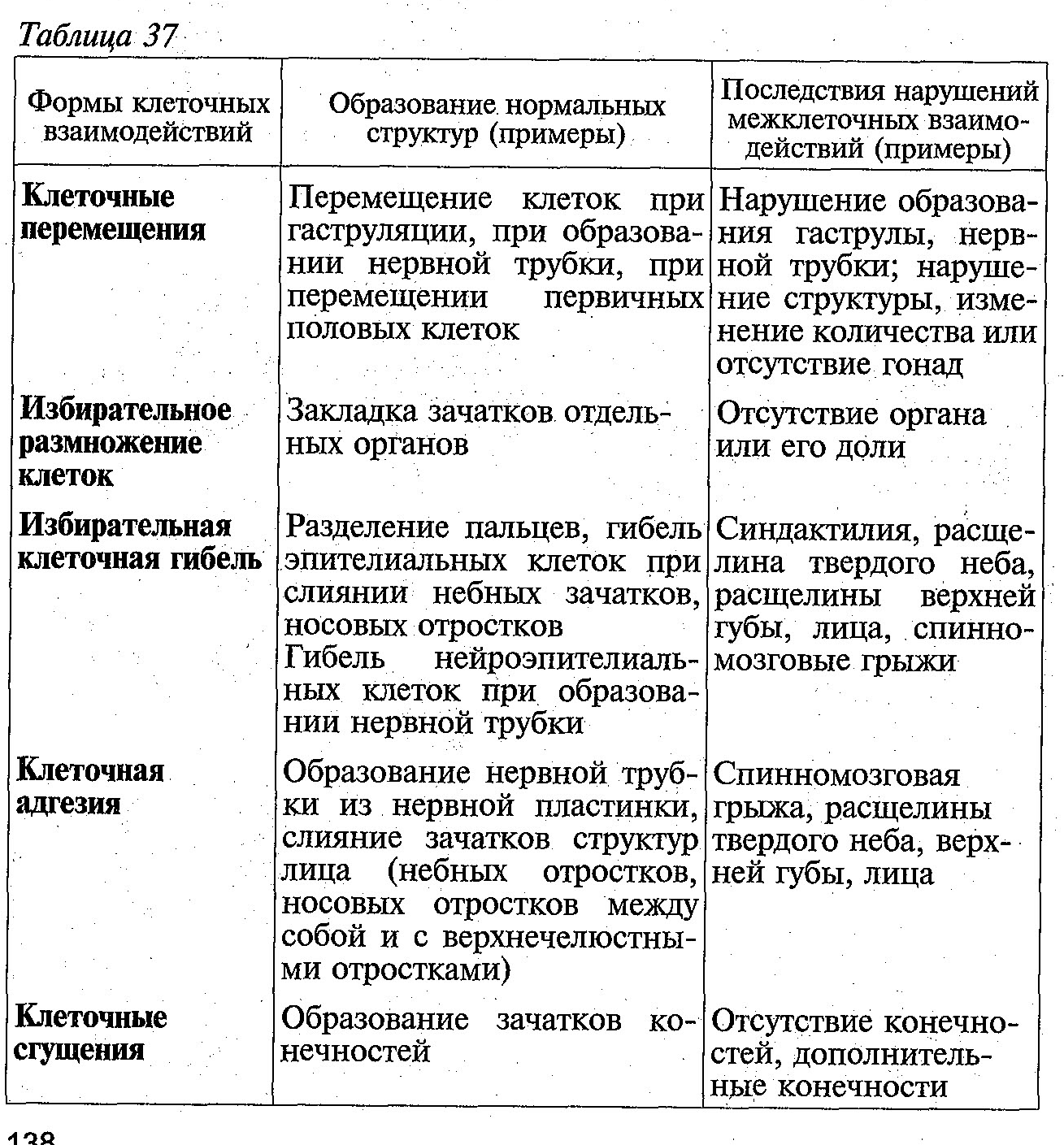

32. Механизмы, лежащие в основе онтогенеза. Клеточные процессы в онтогенезе: пролиферация, миграция, клеточные сгущения, адгезия, избирательная сортировка клеток, дифференцировка, запрограммированная гибель клеток.

34.Влияние внешней среды на развитие организма. Критические периоды в онтогенезе человека. Тератогенные факторы. Аномалии и пороки развития

1)Влияние внешней среды

Факторы внешней среды в зависимости от их характера, силы и продолжительности действия могут способствовать выходу за границы индивидуальной программы развития. Большое значение играет возрастной период, так как каждый период отличается различной чувствительностью к факторам внешней среды.

условно можно разделить на 3 группы: неорганические (температура, свет, парциальное давление газов во вдыхаемом воздухе, уровень радиации и т. д.), органические (воздействие, оказываемое на организм ребенка другими живыми существами) и социальные (воздействия, оказываемые на ребенка членами семьи, которые, в свою очередь, определяются укладом, традициями, социальными ориентирами, материальным достатком семьи и т. д.). К социальным факторам относят также микроклимат, который создается вокруг ребенка в детских учреждениях, учебных заведениях, а затем в рабочих коллективах.

При анализе влияния факторов первой группы на рост и развитие, в частности, влияния высокой или низкой температуры окружающей среды, следует обратиться к правилам Бергмана (1847) и Аллена (1877).

Правило Бергмана утверждает, что в пределах одного теплокровного вида размер тела подвида обычно увеличивается с уменьшением температуры окружающей среды. Правило Аллена гласит: у теплокровных животных, относящихся к одному виду, имеется тенденция к увеличению относительного размера сильно выступающих частей тела с увеличением температуры окружающей среды. Т.е. у лиц, проживающих в условиях высокой среднегодовой температуры, отмечается преобладание длины конечностей над длиной туловища. В то же время у лиц, проживающих в условиях низкой температуры, отмечается большой вес при мощном торсе и относительно коротких конечностях.

Факторы органической природы могут выступать по отношению к растущему организму как симбионты – бактерии толстого кишечника. Одни из них расщепляют растительную клетчатку, так как в пищеварительных соках человека нет ферментов для ее переваривания. В то же время многочисленные микроорганизмы способны вызывать различные заболевания или паразитировать в организме ребенка.