- •Условные системы прямоугольных и полярных координат (на строительной площадке, на жд станции). Масштабы инженерно-топографических планов, расстояния между координатными линиями на таких планах.

- •Системы высот. Начало счета высот в России. Методы определения превышений и отметок точек. Спутниковое нивелирование, геодезические высоты.

- •Прямая геодезическая задача, вывод формул. Знаки приращений координат в зависимости от величины дирекционного угла. Использование задачи при вычислении координат точек теодолитного хода.

- •Изображение рельефа на топографических картах и планах: горизонтали, бергштрихи, высота сечения рельефа, заложение, уклон, основные формы и линии рельефа, их изображение горизонталями.

- •Показатели, используемые при оценке точности геодезических измерений. Связь между квадратической и предельной погрешностями. Допуск.

- •11. Уравнивание результатов геодезических измерений на примере теодолитного хода: цель уравнивания, по каким показателям и как производится контроль и оценка точности измерений.

- •12. Уравнивание результатов геодезических измерений на примере нивелирного хода: цель уравнивания, по каким показателям и как производится контроль и оценка точности измерений.

- •13. Оптический дальномер с постоянным углом- нитяный. Формула, коэффициент дальномера, точность измерения расстояний. Измерить расстояние до заданной точки с помощью нитяного дальномера и рейки.

- •14. Светодальномеры. Принцип измерения расстояния, типы светодальномеров, точность.

- •15. Геометрическое нивелирование, горизонт прибора, вычисление превышений и отметок точек. Нивелирный ход, связующие и промежуточные точки, чередование реек.

- •16.Нивелиры, их типы, устройство, схемы осей.

- •17.Устройство точного нивелира с цилиндрическим уровнем, поверка главного условия нивелира, юстировка (с числовым примером).

- •18.Устройство точного нивелира с компенсатором, поверка главного условия нивелира, юстировка (с числовым примером).

- •19.Тригонометрическое нивелирование: вывод формул, применяемые приборы, область применения.

- •20.Плановые геодезические опорные сети: назначение классификация, закрепление, на местности, точность измерения углов в сетях сгущения.

- •21.Методы построения плановых геодезических опорных сетей: триангуляция, трилатерация, полигонометрия.

- •22. Государственная нивелирная сеть: назначение, классификация, закрепление на местности, точность измерения превышения.

- •23. Техническое нивелирование: область применения, порядок работы на станции, высотная привязка нивелирного хода, её назначение.

- •25.Построение геодезических опорных сетей с использованием спутниковых измерений.

- •26. Горизонтальная съемка. Плановая привязка теодолитного хода к пунктам геодезических опорных сетей: назначение и схемы привязки, полевые и камеральные работы.

- •27. Методы топографической съемки, тахеометрическая съемка. Приборы для тахеометрической съемки. Планово-высотная основа тахеометрической съемки.

- •28.Тахеометрическая съемка: ориентирование лимба, порядок работы на станции при съемке ситуации и рельефа, обработка материалов съемки.

- •30. Нивелирование по пикетажу. Порядок работы на станции при нивелировании связующих и промежуточных точек. Схема передвижения реек.

- •32.Виды и назначение кривых на железных дорогах. Профиль наружного рельса в железнодорожной кривой. Отвод возвышения, его величина.

- •33.Расчет и разбивка круговых кривых: вычисление элементов круговой кривой, вставка кривой в пикетаж, закрепление на местности главных точек кривой.

- •34.Подготовка данных и перенос пикетов с тангенсов на кривую при трассировании дорог (определение длины кривой от пикета до нк или кк, вывод формул)

- •35. Разбивка круговой кривой с двумя переходными кривыми: последовательность геометрических построений, вычисление суммированных элементов кривой и пикетажного положения начала или конца кривой.

- •37. Нахождение данных для определения объемов земляных работ: вычисление рабочих отметок, расчет положения нулевых точек (вывод формулы, пример расчета).

- •38. Расчет плана трассы: вычисление элементов кривой, пикетажа главных точек, длин прямых вставок и их дирекционных углов.

- •39. Планово-высотная основа геодезических разбивочных работ на перегоне, на железнодорожной станции, на строительной площадке.

- •41. Построение на местности проектного горизонтального угла.

- •42. Построение на местности проектного горизонтального расстояния.

- •43. Вынос в натуру оси бокового пути способом прямоугольных координат, контроль выноса с помощью теодолита: подготовка данных, полевые работы.

- •44. Перенос на дно котлована углов здания прямоугольной формы.

- •45. Детальная разбивка кривой способом прямоугольных координат: шаг разбивки, подготовка данных, построение точек на кривой, область применения.

- •46. Детальная разбивка кривой способом углов (засечек): шаг разбивки, подготовка данных, построение точек на кривой, область применения.

- •47. Вынос в натуру проектной отметки: подготовка данных, полевые работы (схема выноса, числовой пример).

- •48. Вынос в натуру линии заданного уклона с помощью нивелира и реек. Пример расчета при подготовке данных.

27. Методы топографической съемки, тахеометрическая съемка. Приборы для тахеометрической съемки. Планово-высотная основа тахеометрической съемки.

Топографическая съемка - это комплексная съемка ситуации и рельефа. Подход к выбору масштаба съемки и высоты сечения рельефа показан в п. 9.1. В зависимости от применяемых приборов и размера снимаемой территории используют разные методы съемки: фототопографический, тахеометрический, мензульный.

Основным (государственным) методом съемки является фототопографический. Он используется для составления карт и планов больших территорий по материалам аэрофотосъемки и наземной фотосъемки местности.

Тахеометрический и мензульный методы используются при съемке небольших участков, где применение фототопографического метода экономически нецелесообразно.

Тахеометрическая съемка – один из методов топографический съемки. Съемку выполняют с точек планово-высотного съемочного обоснования, координаты которых известны. Основной способ – полярный, при котором положение каждой снимаемой точки местности определяется в пространственной полярной системе координат.

Приборы: Тахеометр - это теодолит, снабженный дальномером какого-либо типа: оптическим или электронным. Основным современным прибором для выполнения тахеометрической съемки является электронный тахеометр. Тахеометрическая съемка выполняется с пунктов съемочной сети - съемочных станций, координаты и отметки которых известны. Обычно положение пунктов съемочных сетей определяют прокладкой теодолитно- нивелирных или теодолитно-высотных ходов.

Отметки точек теодолитно-нивелирных ходов определяют из геометрического нивелирования, точек теодолитно-высотных ходов - из тригонометрического нивелирования. Выбор вида ходов зависит от масштаба и назначения съемки, принятой высоты сечения рельефа.

28.Тахеометрическая съемка: ориентирование лимба, порядок работы на станции при съемке ситуации и рельефа, обработка материалов съемки.

Тахеометрическая съемка - один из методов топографической съемки местности. Съемку выполняют с точек планово-высотного съемочного обоснования (станций), координаты которых известны. Основным способом съемки является полярный, при котором положение каждой снимаемой точки местности определяется в пространственной полярной системе координат. Для этого измеряют расстояния от станции до определяемых точек (съёмочных пикетов), горизонтальные и вертикальные углы.

Порядок производства съемки:

1.Устанавливают теодолит над точкой съемочной сети (станция № 1) и приводят его в рабочее положение (центрируют, горизонтируют).

2.Определяют место нуля вертикального круга. Для этого записывают в журнал (табл. 3.1) отсчеты по вертикальному кругу на любую точку при левом и правом его положении. Место нуля вычисляют по формуле (2.1).

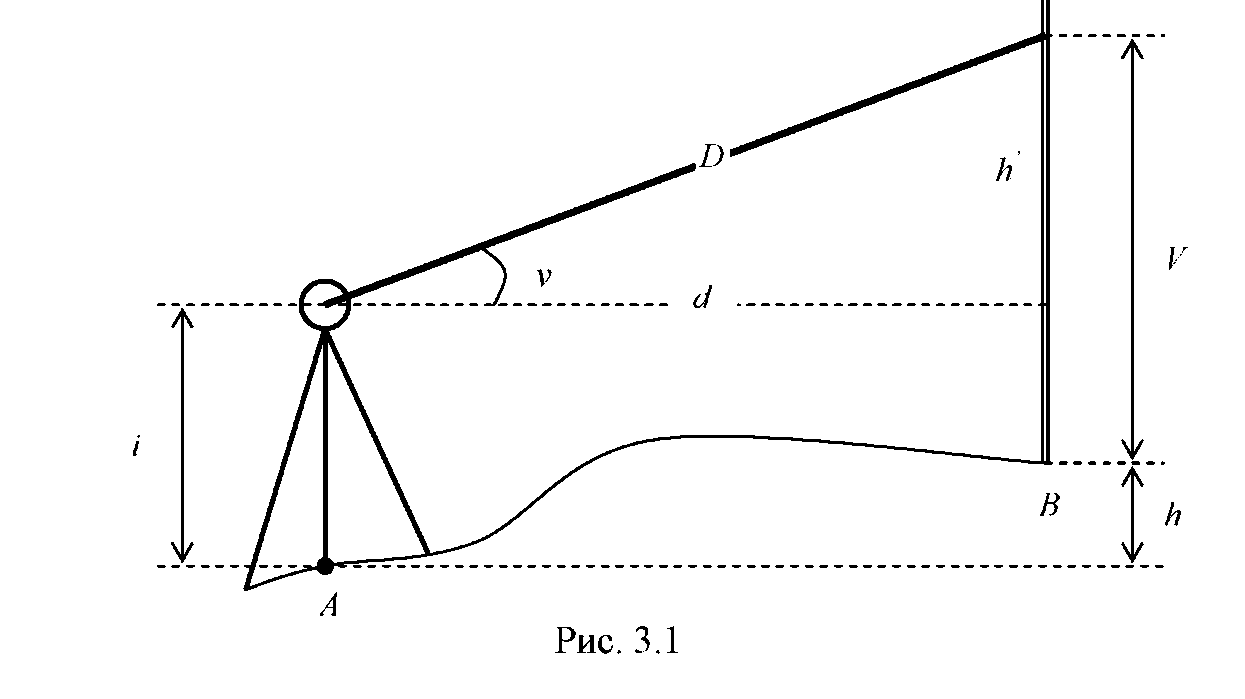

3.Измеряют рейкой высоту прибора с точностью 0,01 м и записывают в журнал. Высота прибораi- это расстояние от точки, над которой установлен теодолит, до оси вращения трубы прибора.

4.Устанавливают теодолит в положение "круг лево" и ориентируют лимб по линии 1-2 съемочной сети. Это направление считают начальным в полярной системе координат, где полюсом является станция № 1. В качестве точки № 2 съемочного обоснования выбирают любую закрепленную на стене лаборатории марку или макет вехи.

Ориентировать лимб по заданному направлению - означает установить на горизонтальном круге теодолита отсчет 0° 00' по этому направлению. Для этого открепляют алидаду и, наблюдая в микроскоп, поворачивают ее до тех пор, пока отсчет по горизонтальному кругу не станет близким к нулю. Закрепляют алидаду и, действуя ее наводящим винтом, устанавливают отсчет точно 0° 00'. После этого открепляют закрепительные винты лимба и трубы и наводят трубу на марку. При этом отсчет по лимбу не изменяется. Закрепляют лимб и трубу. Точно совмещают крест сетки с маркой с помощью наводящих винтов лимба и трубы. Убеждаются, что отсчет по горизонтальному кругу в этом положении равен 0° 00'. Если отсчет изменился, ориентирование лимба повторяют.

После ориентирования лимба до окончания съемки на станции пользоваться закрепительным и наводящим винтами лимба нельзя.

5.Открепив алидаду и трубу, визируют на рейку, установленную на первом съёмочном пикете. Вертикальную нить сетки наводят на середину рейки, а среднюю горизонтальную - на отсчет V, равный высоте прибора i. Высоту визирования V записывают в журнал. Затем берут и записывают отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам. После этого наводящим винтом трубы совмещают верхний дальномерный штрих с ближайшим дециметровым делением рейки, отсчитывают и записывают дальномерное расстояние.

6.Аналогично выполняют съемку следующих точек. При этом высоту визирования принимают равной 2,00 м или любому другому круглому числу.

7.После окончания съемки точек на станции проверяют неизменность ориентирования лимба. Для этого снова визируют на начальное направление и повторно записывают в журнал отсчет по горизонтальному кругу. Этот

отсчет не должен отличаться от 0° более чем на 3'. Если это условие выполнено, то работу на станции считают законченной. В противном случае уточняют ориентирование лимба и повторяют измерение горизонтальных углов на точки.

В журнале съемки вычисляют углы наклона V , горизонтальные проложения d и превышения h по формулам:

На поверхности эллипсоида положение точки можно определить по- разному: 1

h = a - b , (7.1) 3

v= c/n, 7

Отметки съёмочных пикетов вычисляют по формуле

Н = Нст + h, где Нст - отметка станции № 1.

29. Разбивка трассы на местности: привязка начала трассы, створные знаки, пикет, пикетаж, плюсовые точки, разбивка поперечников, угловые измерения в ВУ, вычисление углов поворота, ведение пикетажного журнала.

Трассой называется ось проектируемого линейного сооруженияна

уровне бровки земляного полотна, обозначенная на местности, нанесенная на карту или заданная координатами основных точек в цифровой модели местности. Основные точки трассы - это начало, конец, вершины углов поворота.

В плане трасса состоит из прямых, сочлененных кривыми постоянного и переменного радиусов, а в продольном профиле - из линий разной крутизны, сочлененных вертикальными кривыми.

Разбивку трассы начинают с выбора начала трассы - точки ПК 0. Так как трасса уже нанесена на карту, то выбор ПК 0 состоит в отыскании на местности обозначенной на карте точки. Это делают промерами от местных предметов или прокладкой теодолитных ходов от пунктов геодезических опорных сетей, т.е. выполняют плановую геодезическую привязку. Начало трассы закрепляют столбом.

Аналогично находят и закрепляют главные точки трассы - вершины углов поворота ВУ.

После выбора ВУ 1 готовят трассу к измерениям: расчищают створ линии ПК 0 - ВУ 1, под теодолит через 300...500 м (но не реже чем через 1 км) столбами закрепляют створные знаки, а между ними выставляют вехи.

Затем приступают к разбивке пикетажа. Пикетаж - это система обозначения и закрепления точек трассы на местности. Пикет - это 100- метровый отрезок, считаемый по горизонтальному проложению. Начало и конец пикета закрепляют колом и сторожком. Для разбивки пикетажа по трассе производят измерение расстояний с помощью 20-метровой стальной ленты или светодальномера. В наклонные расстояния вводят поправки, всегда прибавляя их к измеренным расстояниям. Точность измерений 1:2000. Нумерацию пикетов ведут от нуля, поэтому номер пикета - это расстояние в сотнях метров от начала трассы до кола, закрепляющего начало пикета.

Кроме пикетов по трассе кольями и сторожками отмечают все места перегибов ската, пересечения трассы с естественными и искусственными препятствиями: реками, угодьями, подземными, наземными и надземными коммуникациями. Такие точки называют плюсовыми (плюсами). Их положение определяют промером от начала пикета и обозначают, например, ПК12 + 67. Такую запись называют пикетажным положением или пикетажным обозначением точки. Пикетажное положение с точностью до целого метра показывают на сторожке, устанавливаемом возле точки.

Если пикетаж разбивают с двух сторон, то в месте стыка возникает пикет меньше 100 метров, называемый резаным или неправильным.

Если местность поперек трассы имеет уклон больше 0.20 , то поперек трассы закрепляют точки на расстоянии 50...100 м в обе стороны - разбивают поперечники. Назначение поперечников - уточнение поперечного профиля поверхности для проектирования земляного полотна и всех сооружений, идущих параллельно трассе. При необходимости поперечники разбивают на каждом пикете..

Углом поворота называется угол между продолжением предыдущего и последующим направлением трассы.

Не реже чем через 30 км для контроля измерений выполняют плановую привязку основных точек трассы к пунктам геодезических опорных сетей.

В процессе разбивки пикетажа производят глазомерную и полуинструментальную съемку местности вдоль трассы. При этом используют экер, рулетку, ленту. Результаты съемки в виде абриса в масштабе 1:5000, 1:2000 или 1:1000 заносят в пикетажный журнал. Трассу в пикетажном журнале показывают спрямленной, пикеты на странице нумеруют снизу вверх, углы поворота показывают стрелками. Около вершины угла выписывают ее пикетажное положение, например, ВУ 1 ПК 13 + 52,05 , величину и направление угла поворота. В пикетажном журнале выполняют все пикетажные расчеты, связанные с разбивкой кривых.

Вывод: при закреплении трассы на местности измеряют линии и углы, т.е. по трассе прокладывают теодолитный ход, точками которого являются вершины углов поворота. Это дает возможность вычислить координаты вершин углов, если в начале и конце трассы выполнена геодезическая привязка.