- •Условные системы прямоугольных и полярных координат (на строительной площадке, на жд станции). Масштабы инженерно-топографических планов, расстояния между координатными линиями на таких планах.

- •Системы высот. Начало счета высот в России. Методы определения превышений и отметок точек. Спутниковое нивелирование, геодезические высоты.

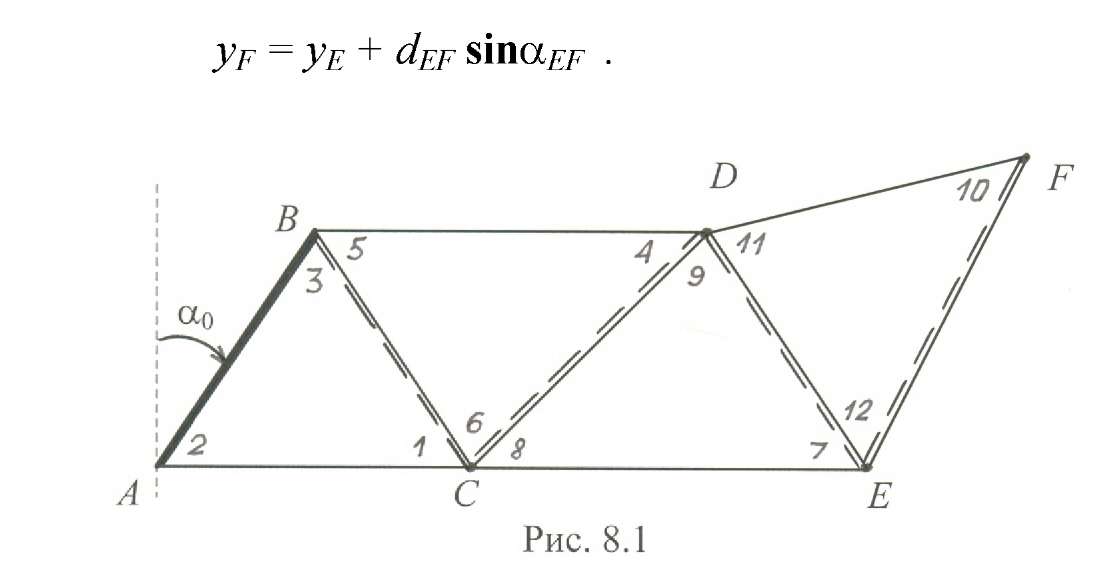

- •Прямая геодезическая задача, вывод формул. Знаки приращений координат в зависимости от величины дирекционного угла. Использование задачи при вычислении координат точек теодолитного хода.

- •Изображение рельефа на топографических картах и планах: горизонтали, бергштрихи, высота сечения рельефа, заложение, уклон, основные формы и линии рельефа, их изображение горизонталями.

- •Показатели, используемые при оценке точности геодезических измерений. Связь между квадратической и предельной погрешностями. Допуск.

- •11. Уравнивание результатов геодезических измерений на примере теодолитного хода: цель уравнивания, по каким показателям и как производится контроль и оценка точности измерений.

- •12. Уравнивание результатов геодезических измерений на примере нивелирного хода: цель уравнивания, по каким показателям и как производится контроль и оценка точности измерений.

- •13. Оптический дальномер с постоянным углом- нитяный. Формула, коэффициент дальномера, точность измерения расстояний. Измерить расстояние до заданной точки с помощью нитяного дальномера и рейки.

- •14. Светодальномеры. Принцип измерения расстояния, типы светодальномеров, точность.

- •15. Геометрическое нивелирование, горизонт прибора, вычисление превышений и отметок точек. Нивелирный ход, связующие и промежуточные точки, чередование реек.

- •16.Нивелиры, их типы, устройство, схемы осей.

- •17.Устройство точного нивелира с цилиндрическим уровнем, поверка главного условия нивелира, юстировка (с числовым примером).

- •18.Устройство точного нивелира с компенсатором, поверка главного условия нивелира, юстировка (с числовым примером).

- •19.Тригонометрическое нивелирование: вывод формул, применяемые приборы, область применения.

- •20.Плановые геодезические опорные сети: назначение классификация, закрепление, на местности, точность измерения углов в сетях сгущения.

- •21.Методы построения плановых геодезических опорных сетей: триангуляция, трилатерация, полигонометрия.

- •22. Государственная нивелирная сеть: назначение, классификация, закрепление на местности, точность измерения превышения.

- •23. Техническое нивелирование: область применения, порядок работы на станции, высотная привязка нивелирного хода, её назначение.

- •25.Построение геодезических опорных сетей с использованием спутниковых измерений.

- •26. Горизонтальная съемка. Плановая привязка теодолитного хода к пунктам геодезических опорных сетей: назначение и схемы привязки, полевые и камеральные работы.

- •27. Методы топографической съемки, тахеометрическая съемка. Приборы для тахеометрической съемки. Планово-высотная основа тахеометрической съемки.

- •28.Тахеометрическая съемка: ориентирование лимба, порядок работы на станции при съемке ситуации и рельефа, обработка материалов съемки.

- •30. Нивелирование по пикетажу. Порядок работы на станции при нивелировании связующих и промежуточных точек. Схема передвижения реек.

- •32.Виды и назначение кривых на железных дорогах. Профиль наружного рельса в железнодорожной кривой. Отвод возвышения, его величина.

- •33.Расчет и разбивка круговых кривых: вычисление элементов круговой кривой, вставка кривой в пикетаж, закрепление на местности главных точек кривой.

- •34.Подготовка данных и перенос пикетов с тангенсов на кривую при трассировании дорог (определение длины кривой от пикета до нк или кк, вывод формул)

- •35. Разбивка круговой кривой с двумя переходными кривыми: последовательность геометрических построений, вычисление суммированных элементов кривой и пикетажного положения начала или конца кривой.

- •37. Нахождение данных для определения объемов земляных работ: вычисление рабочих отметок, расчет положения нулевых точек (вывод формулы, пример расчета).

- •38. Расчет плана трассы: вычисление элементов кривой, пикетажа главных точек, длин прямых вставок и их дирекционных углов.

- •39. Планово-высотная основа геодезических разбивочных работ на перегоне, на железнодорожной станции, на строительной площадке.

- •41. Построение на местности проектного горизонтального угла.

- •42. Построение на местности проектного горизонтального расстояния.

- •43. Вынос в натуру оси бокового пути способом прямоугольных координат, контроль выноса с помощью теодолита: подготовка данных, полевые работы.

- •44. Перенос на дно котлована углов здания прямоугольной формы.

- •45. Детальная разбивка кривой способом прямоугольных координат: шаг разбивки, подготовка данных, построение точек на кривой, область применения.

- •46. Детальная разбивка кривой способом углов (засечек): шаг разбивки, подготовка данных, построение точек на кривой, область применения.

- •47. Вынос в натуру проектной отметки: подготовка данных, полевые работы (схема выноса, числовой пример).

- •48. Вынос в натуру линии заданного уклона с помощью нивелира и реек. Пример расчета при подготовке данных.

21.Методы построения плановых геодезических опорных сетей: триангуляция, трилатерация, полигонометрия.

При любых геодезических работах измеряют только два элемента: углы и линии. Комбинация этих двух элементов дает три способа определения положения точки относительно исходной линии:

способ угловой засечки, когда положение точки определяется двумя углами;

способ линейной засечки, когда положение точки определяется двумя линиями;

полярный способ, когда положение точки определяется углом и линией.

Этим трем способам соответствуют три традиционных метода построения плановых ГОС: триангуляция, трилатерация и полигонометрия.

Трилатерация – сеть примыкающих друг к другу треугольников, в которых измерены все стороны.

Основной прибор – светодальномер. По теореме косинуса определяются все углы треугольника . после определения углов далнейшие действия аналогичны расчету триангуляции.

Полигонометрия – линейно-угловой ход, в котором измерены все стороны и все углы между смежными сторонами. Основной прибор – электронный тахеометр. Расчет координат и пунктов аналогичен триангуляции и трилатерации.

22. Государственная нивелирная сеть: назначение, классификация, закрепление на местности, точность измерения превышения.

Наряду с ГГС создана государственная нивелирная сеть (ГНС). Нормальные высоты пунктов ГНС определяются в Балтийской системе, исходным началом которой является нуль Кронштадтского футштока. Метод создания ГНС - геометрическое нивелирование. Созданная к современному периоду ГНС включает в себя:

• высокоточную сеть нивелирования I и II классов, состоящую из 110 полигонов I класса общей протяженностью 115 000 км и 850 полигонов II класса общей протяженностью 340 000 км. Любая точка территории страны удалена от линий I и II классов не более чем на 75 км. Нивелирная сеть I и II классов распространяет по всей охваченной ею территории единую Балтийскую систему высот. По результатам нивелирования I и II классов определены разности уровней морей;

• нивелирные сети III и IV классов, проложенные внутри полигонов сети высших классов и служащие для обеспечения съемок всех масштабов и инженерных изысканий.

Нивелирные сети закрепляют на местности постоянными знаками: фундаментальными реперами и рядовыми знаками, к которым относятся грунтовые реперы, стенные марки и реперы. Фундаментальные реперы устанавливаются через 50...80 км на линиях I и II классов. Рядовые реперы и марки устанавливают на линиях нивелирования всех классов через 5...7 км. Каждому нивелирному знаку присваивают номер.

23. Техническое нивелирование: область применения, порядок работы на станции, высотная привязка нивелирного хода, её назначение.

Техническое нивелирование выполняется тригонометрическим или геометрическим способами. Оно производится для определения высот точек высотного съемочного обосновании и при решении различных инженерно-технических задач при изыскании, строительстве и эксплуатации линейных сооружений.

Ходы технического нивелирования прокладываются между двумя исходными реперами в виде одиночных ходов или в виде системы ходов с одной или несколькими узловыми точками. Проложение замкнутых ходов (опирающихся обоими концами на один и тот же исходный репер) разрешается в исключительных случаях. В сеть технического нивелирования должны быть включены все пункты плановых сетей сгущения (полигонометрии и триангуляции), не включенные в сеть нивелирования IV класса. Длины ходов технического нивелирования определяются в зависимости от высоты сечения рельефа топографической съемки.

Для производства технического нивелирования используются нивелиры с увеличением зрительной трубы не менее 20x и ценой деления уровня не более 45" на 2 мм, а также нивелиры с наклонным лучом. Нивелирные рейки должны иметь шашечный рисунок с сантиметровыми или двухсантиметровыми делениями.

Нивелирование выполняется в одном направлении. Отсчеты по рейке, установленной на нивелирный башмак, костыль или вбитый в землю кол, производятся по средней нити. При нивелировании соблюдается следующий порядок работы на станции:

-отсчеты по черной и красной сторонам задней рейки;

-отсчеты по черной и красной сторонам передней рейки.

Расхождения превышений на станции, определенных по черным и красным сторонам реек, не должны превышать 5 мм.

Расстояния от прибора до реек определяются по крайним дальномерным нитям трубы. Нормальная длина визирного луча 120 м. При хороших условиях видимости и спокойных изображениях длину луча можно увеличить до 200 м.

В процессе технического нивелирования попутно нивелируются отдельные характерные точки местности, устойчивые по высоте объекты: крышки колодцев, головки рельсов на переездах, пикетажные столбы вдоль дорог, крупные валуны и т.д. Высоты указанных точек определяются как промежуточные при включении их в ход. Каждая промежуточная точка должна быть замаркирована, или на нее должен быть составлен абрис с промерами до ближайших ориентиров. Особое внимание должно быть уделено определению урезов воды.

24. Обработка журнала технического нивелирования: вычисление превышений, постраничный контроль, вычисление невязки хода, оценка её допустимости, вычисление отметок связующих и промежуточных точек, горизонт прибора.

В результате обработки журнала должны быть получены отметки точек пикетажа. Пикетаж - это система обозначения и закрепления точек трассы. Методика обработки нивелирного хода аналогична методике обработки теодолитного хода.

1.) На каждой станции по отсчетам, взятым по черным и красным сторонам реек, дважды вычисляют превышения Л между связующими точками по формуле

h = a-bу

где а - отсчет по задней, b- отсчет по передней рейке.

Если расхождение между превышениями на станции не более 5 мм, то вычисляют среднее превышение, округляя его до целых миллиметров.

2.) Выполняют

постраничный контроль. Для этого в концу

страницы подсчитывают суммы задних

отсчетов, передних отсчетов, превышений,

средних превышений, находят величины

![]() .

Если нет ошибок то

.

Если нет ошибок то

![]()

3.) Вычисляют невязку

в ходе

![]() ,

где Нкон и Ннач – отметки конечной и

начальной точек хода. Для замкнутого

хода:

,

где Нкон и Ннач – отметки конечной и

начальной точек хода. Для замкнутого

хода:![]()

4.) Вычисляют допустимую невязку в ходе по формулам:

![]() или

или

![]() ,

где L-длина

хода в км, n-число

станций в ходе.

,

где L-длина

хода в км, n-число

станций в ходе.

5.) Если полученная

невязка допустима, ее распределяют с

обратным знаком поровну во все превышения

хода. Поправки

![]() выписывают над средними превышениями.

Сумма поправок должна точно равняться

невязке с обратным знаком.

выписывают над средними превышениями.

Сумма поправок должна точно равняться

невязке с обратным знаком.

6.) Вычисляют отметки

связующих точек хода по формуле:

![]()

Отметку связующей точки записывают в журнале дважды: для первой и второй станции, затем для второй и третьей.

7.)На станциях, с которых нивелировались промежуточные точки, вычисляют ГП по формуле ГП=На+а, где На- отметка задней связующей точки на станции, а- отсчет по черной стороне рейки на этой точке.

8.) Вычисляют отметки всех промежуточных точек по формуле Нс=ГП-с, где с- отсчет по рейке на промежуточной точке.