- •Вопрос 1.

- •Молекулярный уровень организации жизни

- •Клеточный уровень организации жизни

- •Тканевый уровень организации жизни

- •Органный уровень организации жизни

- •Организменный (онтогенетический) уровень организации жизни

- •Популяционно-видовой уровень организации жизни

- •Биогеоценотический уровень организации жизни

- •Биосферный уровень организации жизни

- •Происхождение эукариотической клетки

- •Вопрос 5

- •Вопрос 7

- •Особенности организации наследственного материала у про- и эукариот

- •Вопрос 11

- •Вопрос 13

- •Вопрос 15

- •Вопрос 17

- •Вопрос 19

- •Вопрос 21

- •Вопрос 23

- •Вопрос 27

- •3.2 Грудной период

- •3.3 Период раннего детства

- •3.4 Период первого детства

- •3.5 Период второго детства

- •3.6 Подростковый период

- •3.6 Юношеский возраст

- •3.7 Зрелый, пожилой, старческий возраст

- •Вопрос 29

- •Вопрос 31

- •Вопрос 33

- •Вопрос 35

- •Вопрос 37

- •Вопрос 39

- •Вопрос 41

- •Вопрос 43

- •Вопрос 45

- •Вопрос 47

- •Вопрос 49

- •Вопрос 51

- •Вопрос 53

- •Вопрос 55

- •Вопрос 59

- •Вопрос 61

- •Вопрос 63,67

- •Вопрос 65

- •Вопрос 69

- •Онтогенез — основа филогенеза

- •Вопрос 71

- •Вопрос 73

- •Вопрос 75

- •Вопрос 79

- •Вопрос 81

- •Вопрос 83

- •Вопрос 85

- •Вопрос 87

Вопрос 21

Эволюционные преобразования яйцеклеток хордовых. Типы яйцеклеток в зависимости от количества желтка и его распределения в цитоплазме. Овоплазматическая сегрегация

Форма яйцеклеток обычно округлая. Размеры яйцеклеток колеблются в широких пределах — от нескольких десятков микрометров до нескольких сантиметров (яйцеклетка человека — около 120 мкм). К особенностям строения яйцеклеток относятся: наличие оболочек, располагающихся поверх плазматической мембраны и наличие в цитоплазме более или менее большого количества запасных питательных веществ.

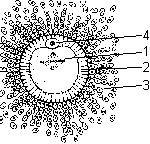

Яйцеклетка млекопитающих: 1 — пронуклеус на стадии метафазы 2; 2 — блестящая оболочка; 3 — лучистая оболочка; 4 — первое полярное тельце.

У большинства животных яйцеклетки имеют дополнительные оболочки, располагающиеся поверх цитоплазматической мембраны. В зависимости от происхождения различают: первичные, вторичные и третичные оболочки. Первичные оболочки формируются из веществ, выделяемых овоцитом. Образуется слой, контактирующий с цитоплазматической мембраной яйцеклетки. Он выполняет защитную функцию, обеспечивает видовую специфичность проникновения сперматозоида, т.е. не позволяет сперматозоидам других видов проникать в яйцеклетку. У млекопитающих эта оболочка называется блестящей. Вторичные оболочки образуются выделениями фолликулярных клеток яичника, имеются далеко не у всех яйцеклеток. Вторичная оболочка яиц насекомых содержит канал — микропиле, через который сперматозоид проникает в яйцеклетку. Третичные оболочки образуются за счет деятельности специальных желез яйцеводов. Например, из секретов особых желез формируются белковая, подскорлуповая пергаментная, скорлуповая и надскорлуповая оболочки у птиц и рептилий.

Вторичные и третичные оболочки образуются у яйцеклеток животных, зародыши которых развиваются во внешней среде. Поскольку у млекопитающих наблюдается внутриутробное развитие, их яйцеклетки имеют только первичную оболочку, поверх которой располагается лучистый венец — слой фолликулярных клеток, доставляющих к яйцеклетке питательные вещества.

В яйцеклетках происходит накопление запаса питательных веществ, которые называют желтком. Он содержит жиры, углеводы, РНК, минеральные вещества, белки, причем основную его массу составляют липопротеиды и гликопротеиды. Желток содержится в цитоплазме в виде желточных гранул. Количество питательных веществ, накапливаемых в яйцеклетке, зависит от условий, в которых происходит развитие зародыша. Если развитие яйцеклетки происходит вне организма матери и приводит к формированию крупных животных, то желток может составлять более 95% объема яйцеклетки. Яйцеклетки млекопитающих, развивающиеся внутри тела матери, содержат малое количество желтка — менее 5%, так как питательные вещества, необходимые для развития, эмбрионы получают от матери.

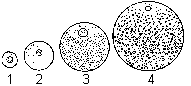

Типы яйцеклеток хордовых животных: 1 — алецитальная; 2 — изолецитальная; 3 — умеренно телолецитальная; 4 — резко телолецитальная.

В зависимости от количества содержащегося желтка различают следующие типы яйцеклеток:алецитальные (не содержат желтка или имеют незначительное количество желточных включений — млекопитающие, плоские черви); изолецитальные (с равномерно распределенным желтком — ланцетник, морской еж); умеренно телолецитальные (с неравномерно распределенным желтком — рыбы, земноводные); резко телолецитальные (желток занимает большую часть, и лишь небольшой участок цитоплазмы на анимальном полюсе свободен от него — птицы).

В связи с накоплением питательных веществ, у яйцеклеток появляется полярность. Противоположные полюсы называются вегетативным и анимальным. Поляризация проявляется в том, что происходит изменение местоположения ядра в клетке (оно смещается в сторону анимального полюса), а также в особенностях распределения цитоплазматических включений (во многих яйцах количество желтка возрастает от анимального к вегетативному полюсу).

Яйцеклетка человека была открыта в 1827 году К.М. Бэром.

ТИПЫ ЯЙЦЕКЛЕТОК

1. Алецитальная (безжелтковая).

2. Олиголецитальная (маложелтковая), в них желток равномерно распределен по цитоплазме, поэтому их называют изолецитальными. Среди них различают первично изолецитальные (у ланцетника) и вторично изолецитальные (у млекопитающих н человека),

3. Полилецитальные (многожелтковые)

Желток в этих яйцеклетках может быть сосредоточен в центре - это центролецитальные клетки .Среди телолецитальных яйцеклеток в свою очередь различают умеренно телолецитальные или мезолецитальные со средним содержанием желтка(у амфибий) и резко телолецитальные, перегруженные желтком от которого свободна лишь небольшая часть анимального полюса (у птиц )

Созревание яйцеклетки и ее оплодотворение происходит в маточных трубах. Яйцеклетка человека не может самостоятельно передвигаться. Она имеет диаметр до 130 мкм, окружена прозрачной (блестящей оболочкой) и слоем фолликулярных клеток. В яйцеклетке большое количество РНК, хорошо развита эндоплазматическая сеть. Небольшое количество желтковых зерен достаточно яйцеклетке для питания в течение 12-24 часов после овуляции, затем она погибает, или происходит оплодотворение и меняется источник питания.

Ооплазматическая сегрегация: перераспределение биологически активных молекул (локальных детерминант) в цитоплазме яйцеклетки в результате ее активации.

Во время движения мужского пронуклеуса в яйце происходят сложные перемещения цитоплазмы. В результате она становится более неоднородной. Эти процессы получили название ооплазматическои сегрегации (разделения). Они хорошо заметны в тех случаях, когда разные участки цитоплазмы содержат разноцветные гранулы (желток, темный пигмент и др.). У хорошо изученных в этом отношении асцидий(сидячих морских животных) и амфибий перемещения цитоплазмы приводят к тому, что яйцеклетка приобретает двустороннюю симметрию. Так, у амфибий напротив точки вхождения сперматозоида формируется светлый участок цитоплазмы - "серый серп" ( рис. 138 ). Кортекс яйца (наружный слой толщиной в несколько мкм) поворачивается примерно на 30* относительно внутренних слоев яйца в направлении, которое зависит от места проникновения сперматозоида. При этом возникает "серый серп", который расположен напротив места проникновения сперматозоида. У асцидий Styela на этом месте образуется "желтый серп" - здесь скапливается желтый пигмент, который до этого был распределен равномерно в поверхностном слое цитоплазмы ( рис. 139 , А). В обоих случаях плоскость, проведенная через точку вхождения сперматозоида и середину "серпа", становится плоскостью первого деления зиготы и плоскостью симметрии.

В яйцеклетках асцидий удается обнаружить и другие области, различающиеся по составу и цвету включений. Наблюдения показали, что эти области цитоплазмы попадают в строго определенные клетки зародыша, из которых формируются строго определенные ткани ( рис. 139 , Б).

Механизмы движения цитоплазмы в деталях не изучены. Очевидно, что главную роль в этих перемещениях играет цитоскелет . В частности, важная роль может принадлежать центриоли сперматозоида и отходящим от нее микротрубочкам. С помощью вещества колхицина, нарушающего сборку микротрубочек, ооплазматическую сегрегацию удается подавить.

Можно предположить, что в разных участках цитоплазмы яйцеклетки содержатся различные вещества (их назвали локальными детерминантами , т.е. "определителями"), которые определяют судьбу клеток. (Еще один пример локальных детерминант - это вещества полярных гранул, наличие которых необходимо и достаточно для развития первичных половых клеток). Один из экспериментов, которые ставились для проверки этой гипотезы, заключался в центрифугировании яиц асцидий. При быстром вращении в центрифуге разные зоны цитоплазмы меняют свое расположение и частично смешиваются. У асцидий это приводит к тому, что образуются "хаотические" зародыши. У них имеются, как и в норме, мышечные, нервные, покровные и другие клетки. Однако клетки эти беспорядочно расположены и не образуют органов. В других опытах центрифугирование не приводило к нарушению развития. Возможно, это связано с тем, что локальные детерминанты прочно связаны с элементами цитоскелета, которые не удается сместить центрифугированием. Можно сделать вывод, что у таких животных, как асцидий, уже в яйце "намечаются" будущие стороны тела и расположение основных органов зародыша. Эта разметка представляет собой неравномерное распределение локальных детерминант. Попадание детерминант в клетку определяет ее дальнейшую судьбу.

Химическая природа локальных детерминант во многих случаях не изучена, так как выделить их в чистом виде не удается. Однако механизмы их действия интенсивно изучаются современными методами. Так, в клетках зародыша асцидий первыми признаками дифференцировки клеток служит появление в них специфических ферментов. В будущих мышечных клетках появляется фермент ацетилхолинэстераза, в клетках кишечника - фермент щелочная фосфатаза. Можно выявлять активность этих ферментов и тем самым узнать, началась ли дифференцировка. Оказалось, что в ряде случаев подавление транскрипции нарушает дифференцировку. Можно предполагать, что в этих случаях локальные детерминанты - это активаторы транскрипции соответствующих генов.