- •Примерные ответы на профильные билеты е.А. Еремин, а.П. Шестаков

- •Билет № 1

- •Литература

- •2. С помощью электронной таблицы смоделировать 100 исходов бросания игрального кубика. Сравнить результаты опыта с теоретическими значениями.

- •3. Построить таблицу истинности для заданного логического выражения (логическое выражение должно содержать не менее четырех логических операций, в том числе импликацию).

- •Билет № 2

- •Литература

- •2. В векторном графическом редакторе построить чертеж, иллюстрирующий условие планиметрической задачи.

- •3. Построить логическую схему для заданной таблицы истинности (таблица задана для трех переменных).

- •Билет № 3

- •Вероятностный подход к измерению информации

- •Алфавитный (объемный) подход к измерению информации

- •Литература

- •2. С использованием электронной таблицы произвести обработку данных с помощью статистических функций

- •Варианты заданий

- •3. Решить текстовую логическую задачу (необходимо использовать не менее четырех переменных)

- •Варианты заданий

- •Билет № 4

- •2. Средствами почтовой программы обеспечить автоматическое уведомление отправителя о получении от него письма

- •Билет № 5

- •1. Язык программирования. Типы данных. Реализация основных алгоритмических структур на языке программирования. Основные этапы разработки программ

- •2. Сформировать и выполнить запрос к готовой базе данных для поиска группы записей по заданным критериям

- •3. Подсчитать размер текстового файла при заданной кодовой таблице, формате страницы и количестве страниц. Оценить размеры того же текста в других изученных форматах текстовых редакторов

- •Билет № 6

- •1. Технология программирования. Структурное и объектно-ориентированное программирование. Процедуры и функции. Локальные и глобальные переменные

- •2. Средствами почтовой программы создать фильтр для автоматического распределения входящих писем по почтовым папкам в зависимости от темы письма

- •Служба mail.Ru

- •3. Задание на подсчет полного набора символов (мощности алфавита), используемого при кодировании информации

- •Билет № 7

- •1. Типы данных. Структуры данных. Обработка массивов. Итеративные и рекурсивные алгоритмы обработки массивов. Многомерные массивы

- •3. Определить информационный объем переданного сообщения за определенный период времени при заданной пропускной способности канала.

- •Билет № 8

- •1. Основные понятия и операции формальной логики. Законы логики. Логические переменные. Логические выражения и их преобразования. Построение таблиц истинности логических выражений

- •2. С помощью электронной таблицы вычислить значение функции, заданной рекуррентным соотношением

- •.3. Представить на языке программирования вычислительный алгоритм, записанный в виде блок-схемы. (Получить результат в виде значения переменной.)

- •Билет № 9

- •1. Логические элементы и схемы. Типовые логические устройства компьютера: полусумматор, сумматор, триггеры, регистры. Описание архитектуры компьютера с опорой на составляющие ее логические устройства

- •2. С помощью электронной таблицы построить график функции

- •3. Записать на языке программирования алгоритм для вычисления значения функции при заданных значениях аргументов. Произвести вычисления

- •Билет № 10

- •2. Найти на компьютере все файлы, удовлетворяющие заданному критерию, и объединить их в архив, защищенный паролем. Распаковать архив в заданный каталог

- •1. Поиск файлов

- •2. Архивирование файлов с защитой паролем

- •3. Разархивирование файлов

- •3. Написать программу, вычисляющую значение n-го члена последовательности, заданной по алгоритму. Произвести ввод и отладку программы, проанализировать полученный результат

- •Билет № 11

- •2. Найти на указанном диске все файлы, удовлетворяющие заданному критерию, объединить в самораспаковывающийся архив и записать на компакт-диск.

- •3. Написать программу на поиск элементов массива по заданному условию. Произвести ввод и отладку программы. Проанализировать полученный результат

- •Билет № 12

- •Билет № 13

- •1. Компьютерные сети. Аппаратные средства компьютерных сетей. Топология локальных сетей. Характеристики каналов (линий) связи. Профессии, связанные с обеспечением эксплуатации сетей

- •2. С помощью электронной таблицы решить уравнение с заданной точностью и представить решение графически

- •3. Написать программу для вычисления количества сочетаний (формулируется как комбинаторная задача, решаемая в общем случае). Произвести ввод и отладку программы. Проанализировать полученный результат

- •Билет № 14

- •2. В готовом текстовом документе отформатировать заголовки различного уровня соответствующими стилями. Выполнить автоматическое формирование оглавления.

- •3. Вычислить информационный объем сообщения исходя из вероятностного подхода.

- •Билет № 15

- •Взаимосвязь аппаратного и программного обеспечения компьютера

- •Многообразие операционных систем

- •Понятие о системном администрировании

- •Программные и аппаратные средства для решения различных профессиональных задач

- •2. С помощью электронной таблицы решить задачу табулирования заданной функции. Результат представить в табличной и графической форме.

- •3. Построить модель заданного физического процесса и реализовать ее на компьютере. Проанализировать полученный результат.

- •Билет № 16

- •Специализированное программное обеспечение для защиты программ и данных

- •Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа

- •2. Отсканировать страницу текста, выполнить его распознавание и (при необходимости) корректировку. Результат сохранить в текстовом документе.

- •3. Построить имитационную модель заданной системы и реализовать ее на компьютере. Проанализировать полученный результат.

- •Билет № 17

- •Файловый принцип организации данных

- •Понятие файла

- •Файлы прямого и последовательного доступа

- •Типы файлов

- •Операции с файлами

- •Аппаратное обеспечение хранения данных и функционирования файловой системы

- •2. С помощью системы проверки орфографии исправить ошибки в готовом текстовом документе.

- •3. Написать и отладить программу обработки массива (суммирование элементов, сортировка и пр.). Проанализировать полученный результат.

- •Варианты заданий

- •Билет № 18

- •2. Создать компьютерную презентацию из 3–5 слайдов на заданную тему, содержащую текст, графику и элементы анимации.

- •3. Определить скорость работы модема исходя из времени передачи сообщения и его информационного объема (желательно преобразование единиц измерения).

- •1. Могилев а.В., Пак н.И., Хеннер е.К. Информатика: Учебное пособие для педагогических вузов / Под ред. Е.К. Хеннера. М.: Академия, 2004, 848 с. Билет № 19

- •2. Создать две взаимосвязанные web-страницы на заданную тему, содержащие текст, графику, гиперссылки и простые элементы управления (кнопки, переключатели, списки).

- •3. Рассчитать, какое количество страниц текста можно сохранить на дискете в виде архива при заданных размерах страницы, кодовой таблице и коэффициенте сжатия.

- •Билет № 20

- •Билет № 21

- •2. С помощью электронной таблицы вычислить прибыль по вкладу при заданной доходности (сложные проценты).

- •3. Для заданного логического выражения определить множества значений переменных, при которых выражение истинно или ложно. (Выражение содержит не менее трех логических переменных.)

- •Билет № 22

- •2. Написать и отладить программу обработки целочисленных данных.

- •Варианты заданий

- •3. По заданной таблице истинности записать и упростить логическое выражение. (Таблица задается для трех логических переменных.)

- •Билет № 23

- •2. Написать и отладить программу обработки вещественных данных.

- •Задания

- •3. Построить таблицу истинности для заданной логической схемы (логическая схема должна содержать не менее трех входов).

- •Билет № 24

- •Иерархическая модель

- •Сетевая модель

- •Реляционная модель

- •Системы управления базами данных

- •3. Написать и отладить программу обработки символьных данных. Проанализировать полученный результат.

- •Варианты заданий

- •Билет № 25

- •2. По заданному документу создать реляционную базу данных из трех таблиц, исключив при этом дублирование информации.

- •3. Рассчитать объем звукового файла при заданной продолжительности звучания, частоте дискретизации и заданном формате файла.

2. Создать две взаимосвязанные web-страницы на заданную тему, содержащие текст, графику, гиперссылки и простые элементы управления (кнопки, переключатели, списки).

Создавать web-страницы можно разными способами: например, используя Блокнот и знания языка гипертекстовой разметки страниц HTML, используя визуальные редакторы.

В нашем случае задание предполагает, кроме всего прочего, и наличие элементов управления, что подразумевает наличие в коде страницы скриптов на JavaScript. Поэтому скорее всего учащиеся предпочтут при выполнении задания использование визуальных редакторов.

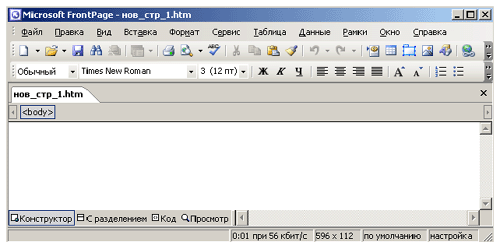

Остановимся на этом варианте и рассмотрим основные средства, необходимые для решения поставленной в вопросе задачи, на примере MS FrontPage.

Общий вид рабочего окна программы при запуске:

В режиме Конструктора (см. в нижней части окна) в визуальном режиме на рабочем поле окна размещаются необходимые элементы. В режиме С разделением отображаются и страница, и соответствующий ей HTML-код. В режиме Код отображается только HTML-код. В режиме Просмотр можно осуществить предварительный просмотр страницы в web-браузере.

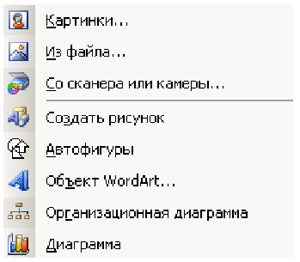

Добавить рисунок можно разными

способами: вставить из буфера обмена;

вставить из файла с помощью инструмента

![]() или

Вставка

Рисунок

Из

файла. Возможны и другие способы вставок

рисунков (см. Вставка

Рисунок):

или

Вставка

Рисунок

Из

файла. Возможны и другие способы вставок

рисунков (см. Вставка

Рисунок):

Внутренняя или внешняя гиперссылка

добавляется с помощью инструмента

![]() или

Вставка

Гиперссылка.

Диалоговое окно вставки гиперссылки

выглядит так:

или

Вставка

Гиперссылка.

Диалоговое окно вставки гиперссылки

выглядит так:

Поскольку задание требует взаимосвязанных страниц, то каждая из них ссылается на другую.

Элементы управления можно добавить через меню Вставка.

Например, Вставка

![]() .

.

Имеется возможность вставки нумерованных и маркированных списков.

Элементы, связанные с переключателями и кнопками, содержатся преимущественно в формах (Вставка Форма).

Таким образом, умение работать с приведенными здесь инструментами позволяет решить поставленную задачу.

3. Рассчитать, какое количество страниц текста можно сохранить на дискете в виде архива при заданных размерах страницы, кодовой таблице и коэффициенте сжатия.

Пример. На странице текста содержатся 64 строки по 48 символов в строке. Используется кодировка ASCII. Коэффициент сжатия — 1,3. Сколько страниц текста можно сохранить на дискете емкостью 1,44 Мб?

Решение. 64 х 48 = 3072 (символа) — содержатся на странице. Один символ в данной кодировке кодируется одним байтом, т.е. на страницу текста требуется 3072 байта = 3 Кб. После сжатия эта же страница имеет объем 3 Кб/1,3 2,308 Кб. Подсчитаем, сколько всего можно сохранить страниц на дискете: 1,44 х 1024/2,308 638,9 (страницы).

Билет № 20

1. Кодирование звуковой информации. Форматы звуковых файлов. Ввод и обработка звуковых файлов. Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования для создания и преобразования звуковых файлов.

Компьютерные способы хранения и обработки звуковой информации получают в последнее время все большее распространение1. Звукооператоры увидели в компьютере мощное средство для более комфортной реализации своих традиционных функций и, самое главное, множество принципиально новых, ранее неизвестных возможностей.

Действительно, современный компьютер может служить хорошей аппаратной основой для обработки звуковой информации: характерная (тактовая) частота последних процессоров превышает максимальные звуковые частоты не менее чем на 5 порядков2, так что при такой скорости можно организовать весьма сложную обработку данных, включая автоматические преобразования в масштабе реального времени.

Итак, рассмотрим интересный и все чаще используемый на практике процесс кодирования звуковой информации подробнее.

Из курса физики известно, что звук есть колебания среды. В повседневной жизни средой чаще всего является воздух, но это совсем не обязательно. Например, звук прекрасно распространяется по поверхности земли: именно поэтому в приключенческих фильмах герои, стараясь услышать шум погони, прикладывают ухо к земле. Напротив, существует весьма эффектный школьный физический опыт, который показывает, что при откачивании воздуха мы перестаем слышать звук находящегося под герметичным колпаком звонка. “Не может быть никакого звука в вакууме и на поверхности Луны — в космосе царит тишина, вопреки попыткам группы специальных эффектов Голливуда убедить нас в обратном путем имитирования грохота космических кораблей и взрывов, от которых вы подпрыгиваете на стуле” [1].

Чаще всего звуковые колебания с помощью микрофона легко преобразуются в электрические. Сигнал от микрофона очень слаб и нуждается в усилении, что на современном уровне развития техники проблемы также не представляет. Форму полученных колебаний, т.е. зависимость интенсивности сигнала от времени, можно наблюдать на экране осциллографа (к сожалению, для получения наглядной устойчивой картины сигнал должен быть периодическим!).

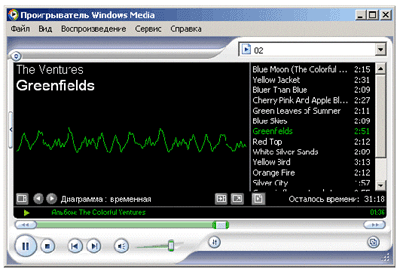

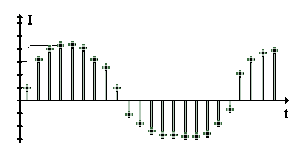

Примечание. Некоторое представление о форме звукового сигнала можно легко получить, настроив соответствующим образом Windows MediaPlayer. Для наблюдения лучше использовать максимально простые периодические звуки, например, старые записи соло электромузыкальных инструментов (см. рис. 1).

Рис. 1

Раньше, в эпоху аналоговой записи звука, для сохранения полученного электрического сигнала его преобразовывали в ту или иную форму другой физической природы, которая зависела от применяемого носителя. Например, при изготовлении грампластинок сигнал вызывал механические изменения размеров звуковой дорожки, а для старых киноаппаратов звук на пленку наносился оптическим методом; наибольшее распространение в быту получил процесс магнитной звукозаписи. Во всех случаях интенсивность звука была строго пропорциональна какой-либо величине, например, ширине оптической звуковой дорожки, причем эта величина имела непрерывный диапазон значений.

Переход к записи звука в компьютерном виде потребовал принципиально новых подходов. Дело в том, что при цифровой записи зависимости интенсивности звука от времени возникает принципиальная трудность: исходный сигнал непрерывен, а компьютер способен хранить в памяти только дискретные величины (подробнее об этом см. билет № 2). Отсюда следует, что в процессе сохранения звуковой информации она должна быть “оцифрована”, т.е. из аналоговой непрерывной формы переведена в цифровую дискретную. Данную функцию выполняет специальный блок, входящий в состав звуковой карты компьютера, который называется АЦП — аналого-цифровой преобразователь.

Каковы основные принципы работы АЦП?

Примечание. Советую обратить на этот материал особое внимание, поскольку в большинстве школьных учебников он отсутствует; из тех, что мне известны, могу порекомендовать [2, 3].

Во-первых, АЦП производит дискретизацию записываемого звукового сигнала по времени. Это означает, что измерение уровня интенсивности звука ведется не непрерывно, а, напротив, в определенные фиксированные моменты времени (удобнее, разумеется, через равные временныRе промежутки). Частоту, характеризующую периодичность измерения звукового сигнала, принято называть частотой дискретизации. Вопрос о ее выборе не праздный, и ответ в значительной степени зависит от частотного спектра сохраняемого сигнала: существует специальная теорема Найквиста, согласно которой частота оцифровки звука должна как минимум в 2 раза превышать максимальную частоту, входящую в состав спектра сигнала. Считается, что редкий человек слышит звук частотой более 20 000 Гц = 20 кГц; поэтому для высококачественного воспроизведения звука верхнюю границу обычно с некоторым запасом принимают равной 22 кГц. Отсюда немедленно следует, что частота при таких требованиях должна быть не ниже 44 кГц3. Названная частота используется, в частности, при записи музыкальных компакт-дисков. Однако часто такое высокое качество не требуется, и частоту дискретизации можно значительно снизить. Например, при записи речи вполне достаточно частоты 8 кГц. Результат при этом получается хотя и не блестящий, но вполне разборчивый4 — вспомните, как вы легко различаете голоса своих друзей по телефону. Хотя качество воспроизведения тем лучше, чем выше частота дискретизации, но и объем звуковых данных при этом тоже возрастает, так что оптимального “на все случаи” значения частоты не существует.

Во-вторых, АЦП производит дискретизацию амплитуды звукового сигнала. Это следует понимать так, что при измерении имеется “сетка” стандартных уровней (например, 256 или 65 536 — это количество характеризует глубину кодирования), и текущий уровень измеряемого сигнала округляется до ближайшего из них. Напрашивается линейная зависимость между величиной входного сигнала и номером уровня. Иными словами, если громкость возрастает в 2 раза, то интуитивно ожидается, что и соответствующее ему число возрастет вдвое. В простейших случаях так и делается, но, как показывает более детальное рассмотрение, это не самое лучшее решение. Проблема в том, что в широком диапазоне громкости звука человеческое ухо не является линейным. Например, при очень громких звуках (когда “уши закладывает”) увеличение или уменьшение интенсивности звука почти не дает эффекта, в то время как при восприятии шепота очень незначительное падение уровня может приводить к полной потере разборчивости. Поэтому при записи цифрового звука, особенно при 8-битном кодировании, часто используют различные неравномерные распределения уровней громкости, в основе которых лежит логарифмический закон (m-law, A-law и другие; впечатляющие формулы для них можно посмотреть в книге [4]).

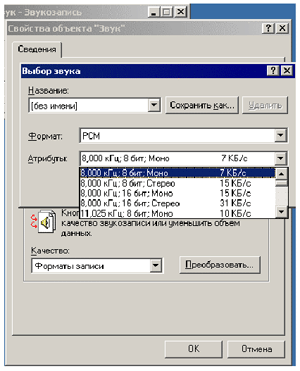

В качестве практической иллюстрации к проблеме выбора параметров цифровой записи звука можно заглянуть в списки форматов и атрибутов программы “Звукозапись”, входящей в состав Windows (для получения изображенного на рис. 2 диалогового окна необходимо в меню Файл программы выбрать пункт Свойства).

Рис. 2

Итак, в ходе оцифровки звука мы получаем поток целых чисел, причем “величина числа соответствует силе звука в данный момент” [1]. На рис. 3 приведенное выше описание процесса дискретизации проиллюстрировано графически:

Рис. 3

На рисунке представлен процесс оцифровки зависимости интенсивности звукового сигнала I от времени t. Отчетливо видна дискретизация по времени (равномерные отсчеты на горизонтальной оси) и по интенсивности (требуемое при этом округление схематически изображено “изломами” горизонтальных линий разметки). Подчеркнем, что на рисунке степень дискретизации для наглядности сознательно утрирована: реально различие между соседними значениями по обеим осям значительно меньше и, следовательно, форма сигнала передается гораздо точнее.

Мы рассмотрели лишь наиболее общие принципы записи цифрового звука. На практике для получения качественных звуковых файлов используется целый ряд дополнительных технических приемов. Их интересное и подробное описание дается, в частности, в серии популярных статей в журнале “Компьютерра” [5].

Изложенный метод преобразования звуковой информации с целью хранения в памяти компьютера в очередной раз подтверждает уже неоднократно обсуждавшийся ранее тезис: любая информация в компьютере приводится к числовой форме и затем переводится в двоичную систему. Теперь мы знаем, что и звуковая информация не является исключением из этого фундаментального правила.

При воспроизведении записанного в компьютерный файл звука производится преобразование в противоположном направлении — из дискретной цифровой формы представления сигнала в непрерывную аналоговую, поэтому вполне естественно соответствующий узел компьютерного устройства называется ЦАП — цифроаналоговый преобразователь. Процесс реконструкции первоначального аналогового сигнала по имеющимся дискретным данным нетривиален, поскольку никакой информации о форме сигнала между соседними отсчетами не сохранилось. В разных звуковых картах для восстановления звукового сигнала могут использоваться различные способы. Наиболее наглядный и понятный из них состоит в том, что по имеющимся соседним точкам рассчитывается некоторая гладкая функция, проходящая через заданные точки, которая и принимается в качестве формы аналогового сигнала. Технические возможности современных микросхем позволяют для реконструкции формы сигнала производить весьма сложные вычисления. Выпускаются даже специализированные микропроцессоры, для которых в технической литературе принято название DSP (Digital Signal Processor) — процессоры цифровой обработки сигналов.

Результаты дискретизации звуковой информации, как и все остальные компьютерные данные, сохраняются на внешних носителях в виде файлов. Звуковые файлы могут иметь различные форматы; опираясь на данные замечательной книги [4], рассмотрим наиболее распространенные из них.

Формат AU. Этот простой и распространенный формат на системах Sun и NeXT (в последнем случае, правда, файл будет иметь расширение SND). Файл состоит из короткого служебного заголовка (минимум 28 байт), за которым непосредственно следуют звуковые данные. Широко используется в Unix-подобных системах и служит базовым для Java-машины.

Формат WAVE (WAV). Стандартный формат файлов для хранения звука в системе Windows. Является специальным типом другого, более общего формата RIFF (Resource Interchange File Format); другой разновидностью RIFF служат видеофайлы AVI. Файл RIFF составлен из блоков, некоторые из которых могут, в свою очередь, содержать другие вложенные блоки; перед каждым блоком данных помещается четырехсимвольный идентификатор и длина. Звуковые файлы WAV, как правило, более просты и имеют только один блок формата и один блок данных. В первом содержится общая информация об оцифрованном звуке (число каналов, частота дискретизации, характер зависимости громкости и т.д.), а во втором — сами числовые данные. Каждый отсчет занимает целое количество байт (например, 2 байта в случае 12-битовых чисел, старшие разряды содержат нули). При стереозаписи числа группируются парами для левого и правого канала соответственно, причем каждая пара образует законченный блок — для нашего примера его длина составит 4 байта. Такая, казалось бы, излишняя структурированность позволяет программному обеспечению оптимизировать процесс передачи данных при воспроизведении, но, как в подобных случаях всегда бывает, выигрыш во времени приводит к существенному увеличению размера файла.

Формат MP3 (MPEG Layer3). Это один из форматов хранения аудиосигнала, позднее утвержденный как часть стандартов сжатого видео. Природа получения данного формата во многом аналогична уже рассмотренному нами ранее сжатию графических данных по технологии JPEG (см. билет № 19). Поскольку произвольные звуковые данные обратимыми методами сжимаются недостаточно хорошо, приходится переходить к методам необратимым: иными словами, базируясь на знаниях о свойствах человеческого слуха, звуковая информация “подправляется” так, чтобы возникшие искажения на слух были незаметны, но полученные данные лучше сжимались традиционными способами. Это называется адаптивным кодированием и позволяет экономить на наименее значимых с точки зрения восприятия человека деталях звучания. Приемы, применяемые в MP3, непросты для понимания и опираются на достаточно сложную математику, но зато обеспечивают очень значительный эффект сжатия звуковой информации. Успехи технологии MP3 привели к тому, что ее применяют сейчас и во многих бытовых звуковых устройствах, например, плеерах и сотовых телефонах.

Формат MIDI. Название MIDI есть сокращение от Musical Instrument Digital Interface, т.е. цифровой интерфейс для музыкальных инструментов. Это довольно старый (1983 г.) стандарт, объединяющий разнообразное музыкальное оборудование (синтезаторы, ударные, освещение). MIDI базируется на пакетах данных, каждый из которых соответствует некоторому событию, в частности, нажатию клавиши или установке режима звучания. Любое событие может одновременно управлять несколькими каналами, каждый из которых относится к определенному оборудованию. Несмотря на свое изначальное предназначение, формат файла стал стандартным для музыкальных данных, которые при желании можно проигрывать с помощью звуковой карты компьютера безо всякого внешнего MIDI-оборудования. Главным преимуществом файлов MIDI является их очень небольшой размер, поскольку это не детальная запись звука, а фактически некоторый расширенный электронный эквивалент традиционной нотной записи. Но это же свойство одновременно является и недостатком: поскольку звук не детализирован, то разное оборудование будет воспроизводить его по-разному, что в принципе может даже заметно исказить авторский музыкальный замысел.

Формат MOD. Представляет собой дальнейшее развитие идеологии MIDI-файлов. Известные как “модули программ воспроизведения”, они хранят в себе не только “электронные ноты”, но и образцы оцифрованного звука, которые используются как шаблоны индивидуальных нот. Таким способом достигается однозначность воспроизведения звука. К недостаткам формата следует отнести большие затраты времени при наложении друг на друга шаблонов одновременно звучащих нот.

Вторая половина вопроса билета посвящена описанию того, где и как описанные выше общетеоретические сведения можно применить на практике.

Примечание. Подобная структура билета на экзамене — в целом хороший методический прием. Он позволяет учителю проверить, как ученик представляет себе связь теории с практикой, что с точки зрения общеобразовательных целей крайне важно. Ученик же получает некоторые дополнительные шансы в случае плохого знания теории при ответе вспомнить хотя бы то, что они делали на уроках по данному вопросу. Недостатком подобного типа “практически ориентированных” вопросов является возможность “увязнуть” в технических деталях — “скатиться” на обсуждение меню, кнопок и прочих интерфейсных деталей конкретной программы, а вопрос-то все-таки теоретический! По нашему мнению, в подобных случаях экзаменуемый должен всегда стараться описывать общие возможности, но не конкретный ход их реализации. В частности, в нашем случае надо рассказать, в чем состоят возможности программ обработки звука и где это можно применить, а не описывать, какие именно кнопки требуется нажимать в той или иной ситуации.

Итак, при обработке звука на компьютере можно воспользоваться уже имеющимися звуковыми файлами, а можно создать (ввести) их самостоятельно. Любые используемые файлы, даже сделанные специально для данного проекта, не всегда полностью соответствуют его потребностям. Для приведения звуковых материалов к необходимому виду используется процесс редактирования. В ходе редактирования можно подкорректировать небольшие дефекты записи (например, укоротить слишком длинную паузу или повысить уровень громкости фрагмента), перекомпоновать части звукового файла в нужном порядке или дополнить его из других файлов, сохранить данные в новом требуемом формате (скажем, преобразовать для экономии места в MP3). Важной задачей является изготовление мультимедийных документов, например, вставка полученного звукового файла в презентацию.

Таковы наиболее общие виды работы со звуковой информацией на компьютере. Заметим, что по смыслу они во многом аналогичны задачам компьютерной обработки текстовой и графической информации. А теперь несколько слов о наиболее важных моментах практической реализации.

Для того чтобы ввести новую, т.е. не содержащуюся в уже имеющихся компьютерных файлах, звуковую информацию, необходимо воспользоваться аналоговым источником звука. Им может, например, быть микрофон, магнитофон, проигрыватель, радиоприемник или телевизор. Наиболее слабый электрический сигнал дает микрофон, поэтому для него в звуковой карте предусмотрен специальный вход. Подключив к соответствующему входу карты используемый источник звука, можно переходить к оцифровке звука5 и его записи в файл.

Помимо чисто аппаратного подсоединения к компьютеру источника звука, дополнительно потребуется еще соответствующее программное обеспечение. В простейшем случае можно воспользоваться стандартной входящей в состав Windows программой Звукозапись, о которой уже упоминалось ранее.

Прежде чем начинать запись, в обязательном порядке необходимо тщательно обдумать и установить необходимые параметры оцифровки (в частности, при записи дикторского текста с одного микрофона установка стереорежима с частотой дискретизации 48 кГц весьма красноречиво расскажет о квалификации такого, с позволения сказать, звукооператора!). Только после всего описанного имеет смысл нажать наконец кнопку “Запись”, которая обычно стандартно помечается большой красной точкой.

Когда запись произведена, остановлена и сохранена в файл на диске, можно переходить к следующему этапу — ее компьютерному редактированию. Часто его удается осуществить с помощью той же самой программы Звукозапись.

Для понимания возможностей программы обратимся к ее меню. Там мы обнаружим следующие пункты, имеющие отношение к процессу редактирования звуков:

· свойства (преобразование формата файла);

· правка (вставка звука в другой документ или связывание с ним);

· вставить в файл (в установленную позицию исходного звука);

· смешать с файлом/буфером (микширование звуков);

· удалить до/после текущей позиции;

· увеличить/уменьшить громкость;

· увеличить/уменьшить скорость;

· добавить эхо;

· обратить.

Видно, что для “любительских целей” таких возможностей редактирования вполне достаточно6. По нашему мнению, этого бы и хватило при ответе на билет о компьютерной обработке звука, особенно если ученик “от себя” дополнил бы его рассказом (не показом!) о том, что их научили делать на лабораторных занятиях. Тем не менее согласно тексту вопроса требуется изложение еще некоторого более углубленного материала. Так что проанализируем последнее предложение в вопросе, где речь идет о “специальном программном обеспечении и цифровом оборудовании”. Между прочим, формально оно занимает более половины текста билета.

Начнем с того, что это как раз тот случай, когда школа может воспользоваться правом составления “билетов, непосредственно используемых на экзамене, с учетом содержания учебной программы, наличия средств ИКТ и используемого программного обеспечения”.

Примечание. Кстати говоря, в связи с “возможностью полного отсутствия” средств ИКТ и ПО для обработки звука в отдельно взятой школе довольно странно смотрится в Обязательном минимуме предмета выделенная в отдельный абзац (ключевая?) фраза “Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования”!!! Получается, что даже если нет и не на чем, все равно обязательно?

Для нас — авторов данной публикации — подобная неопределенность в оснащении школ есть, безусловно, момент отрицательный: мы либо должны написать достаточно подробный обзор имеющихся средств профессионального редактирования звука, чтобы каждый нашел в этом обзоре то, что у него есть в школе, либо представить вежливое извинение за то, что ну не можем мы написать рекомендации на все случаи жизни! Будучи преподавателями периферийного педагогического вуза, мы не считаем для себя позорным выбрать последнее, тем более что вопрос достаточно специальный.

Второй принципиальный момент, который заставляет нас сомневаться в необходимости данного материала не только в билете, но и в самой программе предмета, состоит в следующем. Школьное образование хотя и должно готовить детей к практической жизни, но конкретную профессию давать вовсе не обязано. Например, в рамках школьного курса физики надо научиться пользоваться некоторыми наиболее важными электроизмерительными приборами, но осваивать профессиональное измерительное оборудование современного электрика никто не требует. Кстати говоря, в советской школе для облегчения (как показывает опыт, отнюдь не элементарного!) процесса освоения приборов создавалось специальное7 школьное оборудование. Аналогично в школе изучается рисование, но в него включается формирование у детей лишь наиболее общих навыков; ни о какой специализированной художественной подготовке при этом речь не идет, а для наиболее способных предполагается посещение художественной школы. Вернемся теперь в свете сказанного к “специальному программному обеспечению и цифровому оборудованию”. Вы уверены, что это действительно то, что нужно в школе, особенно применительно к монтажу звука? Рискну предположить, что сторонники ИКТ просто стараются чем-то заполнить место того классического материала, который они старательно “выдавливают” из школьного курса информатики: устройство компьютера, особенности двоичного представления данных, основы программирования и др., а также создать видимость глубины своего поверхностного “юзеровского” подхода.

Мне могут возразить, что глубокие познания нужны для реализации высококачественных мультимедийных проектов, например, непомерно модных сейчас презентаций (можно подумать, все станут дизайнерами и прочими PR-специалистами…). Во всяком случае, если проекты, проводимые в школе, и потребуют от отдельных школьников углубленных знаний, то это еще не повод включать материал в обязательный минимум и экзамен.

Таким образом, и с этой точки зрения, по нашему мнению, включение данного вопроса далеко не бесспорно.

Наконец, последнее, и самое страшное в прямом смысле этого слова. В то самое время, когда я писал ответ на данный билет, в нашем Пермском крае в поселке Сепычев Верещагинского района предъявили уголовное обвинение директору новой школы за использование нелицензионного программного обеспечения фирмы Microsoft. Суд, правда, пока затрудняется однозначно определить, кто именно виноват: тот, кто организовал поставку, купил компьютеры, или тот, кто их принял; директор или учитель информатики. Добавлю, что непосредственно нелицензионным софтом пользовались ученики, так что как бы и они, согласно логике закона, не оказались в чем-то уголовно виноватыми…8

Насколько мне известно (правда, я не считаю себя большим специалистом по компьютерной обработке звука), одно из лучших специальных ПО в этой области — это Sound Forge. Так вот, согласно найденному в Интернете объявлению, в 2005 году в рамках какой-то рекламной акции новая, восьмая, версия этого программного обеспечения предлагалась “всего” за $279! Правда, более старые версии вроде бы можно найти гораздо дешевле (своеобразный second hand), но все равно, если умножить на число компьютеров в классе, выйдет порядочно. Так что подумайте обо всем этом, прежде чем начинать обучать школьников “использованию инструментов специального программного обеспечения”.

Неплохо бы задуматься и тем, кто пишет стандарты и программы (а Обязательный минимум особенно). В частности, в дополнение к красивым общим фразам стоит найти и порекомендовать учителям конкретное ПО, которым можно свободно пользоваться без риска “попасть под статью”. Это раньше в школах был “зоопарк” — где Корвет, где УКНЦ, где несколько IBM PC XT (а где и вовсе ничего). Теперь-то по крайней мере у всех если есть, то программно совместимая техника, и дать общие руководящие указания вполне реально. И заодно еще подумать, кто, как и с какой юридической ответственностью обеспечит это (имеется в виду ПО и средства ИКТ) в каждую школу!

Литература

1. Рош У.Л. Библия мультимедиа. Киев: ДиаСофт, 1998, 800 с.

2. Информационная культура: Кодирование информации. Информационные модели. 9–10-е классы. М.: Дрофа, 2000, 208 с.

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для 10–11-х классов. Углубленный курс. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000, 440 с.

4. Кенцл Т. Форматы файлов Internet. СПб.: Питер, 1997, 320 с.

5. Симаненков Д. Тема номера. Компьютерра № 30–31, с. 20–33; № 32/1998, с. 20–28 (http://www.computerra.ru/offline/1998/258 и http://www.computerra.ru/offline/1998/260).

6. Еремин Е.А. Представление звуковой информации в ЭВМ. Информатика 2004, № 45, с. 16–17.

2. Найти в Интернете требуемое программное обеспечение, скопировать на свой компьютер и установить его в соответствии с лицензионным соглашением, предварительно проверив скопированные файлы на наличие вирусов.

Для поиска программного обеспечения в Интернете можно использовать любую поисковую систему. На мой взгляд (и такая оценка дается и многими экспертами), наилучшим “поисковиком” является Google.

При поиске программного обеспечения действуем в зависимости от ситуации: если известно название программного продукта, то в строке поиска записываем его; если нет, то составляем такой запрос, где описываются функции программы.

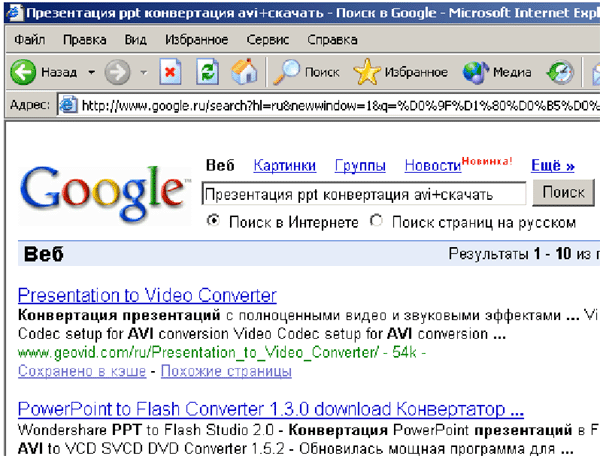

Например, необходимо найти программное обеспечение для конвертирования презентаций PowerPoint в формат avi. Возможный вариант запроса “Презентация ppt конвертация avi+скачать”.

После завершения поиска переходим на сайт, где найдена программа, и загружаем инсталляционный файл на компьютер.

Далее проверяем полученный файл на наличие вирусов:

Наконец, устанавливаем программное обеспечение, учитывая лицензионное соглашение.

3. Определить используемую палитру для графического файла исходя из его информационного объема и размера в пикселях. (Вычисляется количество цветов в палитре и объем информации об одном пикселе.) Определить, как изменится информационный объем файла при изменении палитры.

Пример. Определить количество цветов в палитре и объем информации об одном пикселе, если в формате bmp рисунок размером 640 х 480 точек занимает на диске 900 килобайт. Как изменится размер файла, если этот рисунок преобразовать в черно-белый без изменения размеров рисунка?

Решение. 640 х 480 точек = 307 200 точек содержится в рисунке.

900 Кб : 307 200 = 900 х 1024 байт : 307 200 = 3 байта = 24 бит — используется для кодирования информации об одной точке.

Таким образом, всего кодовых комбинаций существует 224 = 16 777 216, т.е. количество цветов в палитре составляет 16 777 216.

Рассмотрим, как изменится объем файла, если используются только два цвета: черный и белый (без градаций). Для кодирования информации об одной точке достаточно одного бита. Таким образом, получаем 307 200 бит =38 400 байт = 37,5 Кб.