- •Раздел 1. Теоретические основы технологий формирования благоприятной среды и обеспечения социального благополучия 9

- •Раздел 2. Комплексные технологии в системе социальной работы 68

- •Раздел 3. Социально-педагогические, социально-психологические и социально-медицинские технологии решения проблем различных категорий населения 177

- •Раздел 4. Структурные технологии

- •Раздел 5. Технология социального

- •Раздел 6. Инновационные социальные практики в системе социального обслуживания 415

- •Раздел 7. Ресурсоразвивающие технологии

- •Раздел 8. Интерактивные методы

- •Раздел 1. Теоретические основы технологий формирования благоприятной среды и обеспечения социального благополучия

- •Раздел 2. Комплексные технологии в системе социальной работы

- •Ограниченность

- •Краткая аннотация проекта.

- •Механизм оценки результатов.

- •Раздел 3. Социально-педагогические, социально-психологические и социально-медицинские технологии решения проблем различных категорий населения

- •1 Согласно оценке глобальной численности населения 2010 г.

- •Раздел 4. Структурные технологии социальной работы

- •Раздел 5. Технология социального обслуживания в системе социальной защиты населения

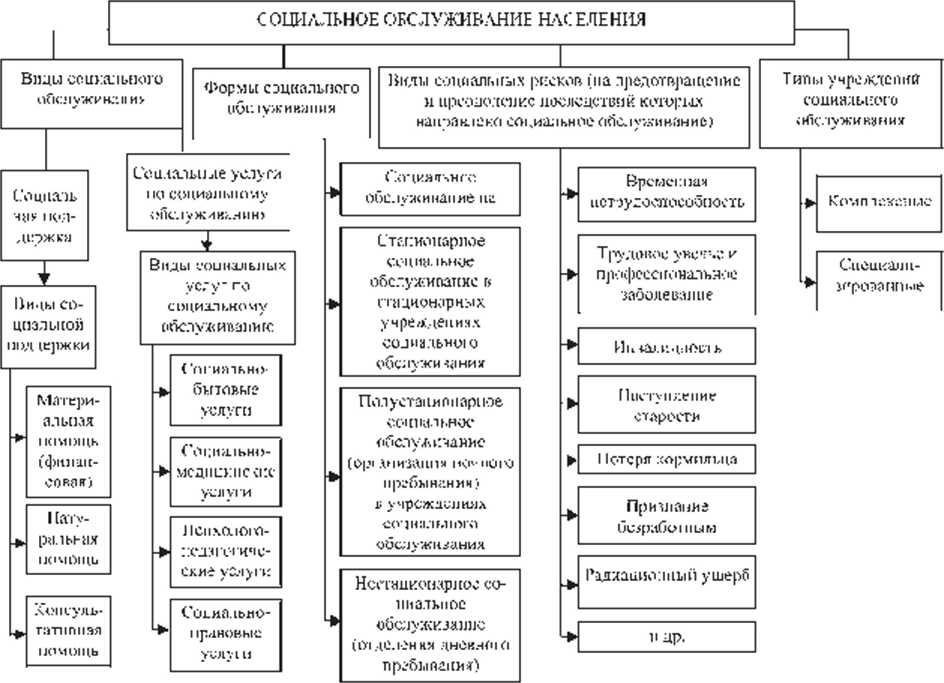

- •5.1. Социальное обслуживание в системе социальной защиты населения

- •2 Словарь синонимов русского языка. — м., 1971. — с. 300, 485.

- •Раздел 6. Инновационные социальные практики в системе социального обслуживания

- •Раздел 7. Ресурсоразвивающие технологии в социальной работе

- •Уровень применения.

- •Ведущий фактор развития.

- •7.2. Технологии развития творческих способностей клиентов социальных учреждений

- •Раздел 8. Интерактивные методы формирования технологической компетентности специалистов

трудовая сегрегация, или изоляция: из-за своего дефекта инвалид имеет крайне ограниченный доступ к рабочим местам или не имеет его вовсе. Барьер между инвалидом и продуктивным трудом может обусловливаться и субъективной причиной — отсутствием трудовой мотивации со стороны инвалидов.

В качестве барьеров могут выступать также внутренние установки и поведенческие стереотипы самих инвалидов, склонных к самоизоляции, иждивенчеству и т. д. Устранять указанные барьеры возможно с помощью разработки комплексных программ по интеграции инвалидов в общество и технологий социальной работы с ними.

К проблемам, негативно влияющим на эффективную интеграцию инвалидов в общество, относятся следующие: трудности в получении медицинской помощи, в сфере трудоустройства, образования; негативные социальные установки и стереотипы в отношении к инвалидам; затруднения в культурной жизни и занятиям спортом, а также проблемы их самоидентификации. На решение этих проблем нацелены технологии социальной работы.

Одним из основных направлений поддержки инвалидов и повышения их конкурентоспособности на рынке труда является профессиональная реабилитация. Формы содействия занятости инвалидов включают: целевые программы содействия занятости, создание дополнительных рабочих мест и специализированных организаций (включая организации для труда инвалидов), установление квоты для приема на работу инвалидов, предоставление

209

услуг

по профессиональной ориентации, а также

обучение по специальным программам.

Таким образом, политика занятости в

основном находится в русле концепции

создания специальных условий, а не

разработки антидискриминационного

законодательства.

Обеспечение

занятости инвалидов невозможно без

создания системы учета рабочих мест,

предназначенных для их трудоустройства.

В большинстве случаев для работника-инвалида

единственную реальную возможность

получить оплачиваемую работу представляет

специализированное рабочее место.

Закон

о социальной защите инвалидов 1995 г.

послужил отправной точкой для

развития идеи и реализации квотирования

рабочих мест. Но трудоустройство

инвалидов на квотируемые рабочие места

сдерживается, помимо прочего, все теми

же “типичными” обстоятельствами:

несоответствием рабочих мест, условий

работы, специальности, требованиями

индивидуальной программы реабилитации,

режима работы предприятия, местоположением

предприятия.

Большое

значение для профессиональной

реабилитации и трудоустройства имеет

деятельность общественных организаций

инвалидов, которые детально представляют

себе потребности определенных

категорий инвалидов, привлекают средства

сторонних инвесторов и организуют

различные формы занятости для инвалидов.

Поэтому государственные органы власти

используют возможности помощи

общественным организациям, что создает

дополнительный мультипликативный

эффект.

Стержнем

социальной политики по отношению к

инвалидам становится реабилитационное

направление как основа формирования

и укрепления психофизиологического,

профессионального и социального

потенциала личности, развитие технологий

социальной работы. Активно реализуются

меры по созданию безбарьерной среды

для инвалидов, что позволит уменьшить

или ликвидировать значительную часть

пространственных ограничений для

них. Все большее внимание уделяется

комплексной реабилитации, в которую

входят профессионально-трудовая и

социально-средовая адаптация инвалида.

210

В

соответствии со ст. 11 Федерального

закона “О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации” индивидуальная

программа реабилитации инвалида — это

разработанный на основе решения

уполномоченного органа, осуществляющего

руководство федеральными учреждениями

медико-социальной экспертизы, комплекс

оптимальных для инвалида реабилитационных

мероприятий, включающий в себя отдельные

виды, формы, объемы, сроки и порядок

реализации медицинских, профессиональных

и других реабилитационных мер,

направленных на восстановление,

компенсацию нарушенных или утраченных

функций организма, восстановление,

компенсацию способностей инвалида к

выполнению определенных видов

деятельности.

Реабилитация

инвалидов — система медицинских,

психологических, педагогических,

социально-экономических мероприятий,

направленных на устранение или возможно

более полную компенсацию ограничений

жизнедеятельности, вызванных

нарушением здоровья со стойким

расстройством функций организма. Цели

реабилитации — восстановление

социального статуса инвалида, достижение

им материальной независимости и его

социальная адаптация.

Реабилитация

инвалидов включает в себя:

медицинскую

реабилитацию, которая состоит из

восстановительной терапии,

реконструктивной хирургии, протезирования

и ортезирования;

профессиональную

реабилитацию инвалидов, которая состоит

из профессиональной ориентации,

профессионального образования,

профессионально-производственной

адаптации и трудоустройства;

социальную

реабилитацию инвалидов, которая состоит

из социально-средовой ориентации и

социально-бытовой адаптации.

Технологии

социальной работы направлены на все

типы (виды) реабилитации. Примером

социально-средовой реабилитации

инвалидов является деятельность

специализированного жилого дома для

инвалидов-колясочников, созданного в

Улан-

211

Удэ.

Дом оборудован и оснащен пандусами,

специальными порогами, приборами

учета и электроплитами в каждой квартире,

теплообменником, тремя лифтами,

домофоном, системой видеонаблюдения

внутри и снаружи здания. Для инвалидов

созданы не только комфортные домашние

условия, но и внешняя среда обитания:

рядом с домом расположены парк, торговые

центры, другие социальные объекты. Дом

является не только местом проживания

семей инвалидов-колясочников, ной

центром общения и взаимопомощи,

объединяющим инвалидов всей республики.

На

базе дома функционирует служба

“Социальное такси”, осуществляющая

ежегодно до 2500 заявок, работают

медицинский пункт, библиотека,

тренажеры, пункт проката технических

средств реабилитации для

инвалидов-колясочников, организовано

обучение ряду профессий.

Дом

живет активной социальной жизнью: здесь

проводятся различные акции и

мероприятия, действует общественная

организация инвалидов-колясочников

“Фонд безбарьерной среды”. Эта

организация работает над созданием

доступной среды жизнедеятельности для

людей с ограниченными возможностями

проживающими в республике. На базе дома

создан ресурсный центр по созданию

безбарьерной среды и инклюзивному

образованию. Совместными усилиями

удалось добиться того, что ни один

крупный социальный объект не строится

и не принимается в эксплуатацию без

участия и согласования с данной

общественной организацией. Это же

касается и благоустройства улиц,

пешеходных дорожек и т д. Условия,

созданные в специализированном жилом

доме для одиноких и одиноко проживающих

инвалидов, организация внешней

безбарьерной среды обитания предоставляют

возможность каждому жителю почувствовать

себя полноценным гражданином своего

любимого города, способствуют творческому

развитию личности, вселяют веру в

будущее. Ведущей социальной технологией

в работе с этой категорией населения

является индивидуальная программа

реабилитации инвалида. Она обязательна

для исполнения соответствующими

органами государственной власти,

органами

212

местного

самоуправления, а также организациями

независимо от организационно-правовых

норм и форм собственности.

Индивидуальная

программа реабилитации инвалида

содержит как реабилитационные

мероприятия, предоставляемые инвалиду

бесплатно в соответствии с федеральной

базовой программой реабилитации

инвалидов, так и реабилитационные

мероприятия, в оплате которых принимают

участие либо сам инвалид, либо другие

лица или организации независимо от

организационно-правовых норм и форм

собственности.

При

организации и проведении реабилитационных

мероприятий для людей, имеющих

проблемы здоровья, согласно индивидуальной

программе реабилитации (ИПР) использовались

и продолжают использоваться различные

реабилитационные технологии с учетом

психологических особенностей каждого

клиента. Клиентам оказываются услуги

по развитию социально-бытовых и

социально-средовых навыков, по развитию

социально-трудовой адаптации, организовано

социальное сопровождение в процессе

коррекционной работы, создаются

благоприятные условия для самореализации,

адаптации и интеграции в обычную

социальную среду здоровых людей.

Технология

социально-медицинской реабилитации

для клиентов с проблемами здоровья. К

клиентам этой категории применяется

системный, комплексный подход,

предоставляются услуги, используются

технологии, направленные на восстановление

и развитие физиологических функций,

выявление их компенсаторных

возможностей, предотвращение и ликвидацию

негативных изменений в здоровье,

содействие в создании условий для

психологической адаптации к изменившейся

в результате болезни жизненной ситуации.

В технологию входят:

восстановительное

лечение;

профилактика

рецидивов и обострений заболевания,

психотерапии;

содействие

в приобретении реабилитационной

техники, протезировании;

213

обеспечение

лекарственными препаратами и строгий

контроль за их приемом;

обучение

родственников приемам ухода и общения

с больными, имеющими проблемы

здоровья.

Медицинская

реабилитация проводится поэтапно.

На

первом этапе реабилитации огромную

роль играет установление эмоционального

контакта с больным, имеющим проблемы

здоровья.

На

втором этапе проводятся анализ информации

и планирование лечебно-профилактического

процесса. Предполагаемые мероприятия

постоянно согласуются с лечащими

врачами и внедряются в работу только

после их разрешения.

На

третьем этапе осуществляется реабилитация

клиента. В ходе работы ведется постоянное

консультирование с лечащими врачами

по поводу состояния здоровья клиентов.

Данные технологии отличаются тем,

что работа ведется не только с клиентами,

имеющими проблемы здоровья, но и их

родственниками с целью объяснения

правил ухода и общения с тяжелобольными

людьми. Постоянно проводятся беседы

по сглаживанию внутрисемейных конфликтных

ситуаций.

Социальная

реабилитация проводится также в три

этапа.

Первый

этап — этап активных восстановительных

воздействий (теоретическое обучение).

Второй

этап — этап практического освоения

(освоил в безопасных условиях — попробуй

в реальных обстоятельствах), восстановления

самостоятельности и личной ответственности,

обобщения восстановленных навыков во

всех сферах жизни с постепенным

усложнением задач.

Третий

этап — этап закрепления и поддержки

полного или частичного социального

восстановления, когда повторяются и

закрепляются достигнутые успехи.

В

практической деятельности по реализации

проекта успешно применяются групповые

занятия с молодыми инвалидами.

214

Цели

групповых занятий:

ориентация

и подготовка к профессиональной

деятельности;

воспитание

чувства солидарности у клиентов с

проблемами здоровья;

удовлетворение

в общении, способность понимать

межличностные проблемы;

получение

возможности самореализации, что

способствует повышению самооценки

клиентов.

Анализ

практической работы с подобными

клиентами при профессионально-качественном

оказании полного комплекса реабилитационных

услуг позволяет сделать вывод, что

клиенты в стадии ремиссии могут

приносить пользу обществу, часто

восстанавливают трудоспособность и

могут быть адаптированы к внешним

условиям проживания.

Индивидуальная

программа реабилитации инвалида

содержит как реабилитационные

мероприятия, предоставляемые инвалиду

бесплатно в соответствии с федеральной

базовой программой реабилитации

инвалидов, так и реабилитационные

мероприятия, в оплате которых принимают

участие либо сам инвалид, либо другие

лица или организации независимо от

организационно-правовых норм и форм

собственности.

Органы

социальной защиты населения исполняют

координирующие функции по вопросам

интеграции лиц с ограничениями

здоровья в общество. Так, совместно со

службами занятости соцзащита создает

новые рабочие места для инвалидов,

вместе с органами среднего профессионального

и высшего профессионального

образования организует получение

инвалидами профессионального

образования по востребованным профессиям,

в том числе на дистанционной основе.

Исполнителями

индивидуальных программ реабилитации

являются учреждения городского,

окружного и муниципального уровней,

осуществляющие мероприятия по

медицинской, профессиональной и

социальной реабилитации.

215

На

основании индивидуальной программы

реабилитации с инвалидами осуществляется

социальная работа в учреждениях

социального обслуживания.

Выделяются

следующие задачи социальной работы с

инвалидами:

социальное

обслуживание на дому (включая

социальномедицинское обслуживание);

полустационарное

социальное обслуживание в отделениях

дневного (ночного) пребывания учреждений

социального обслуживания;

стационарное

социальное обслуживание в стационарных

учреждениях (домах-интернатах,

пансионатах и других учреждениях

социального обслуживания независимо

от их наименования);

срочное

социальное обслуживание;

социально-консультативная

помощь.

Социальное

обслуживание на дому направлено

на максимально возможное продление

пребывания инвалидов в привычной

социальной среде в целях поддержания

их социального статуса, а также на

защиту их прав и законных интересов.

Инвалидам в комплексных центрах

социального обслуживания населения

предоставляются социально-бытовые

услуги, в частности покупка и доставка

на дом продуктов питания, горячих

обедов, промышленных товаров первой

необходимости, оплата услуг

коммунально-бытового обслуживания.

Социальные

работники оказывают социально-медицинские

и санитарно-гигиенические услуги:

доврачебную помощь, в том числе вызов

врача на дом, обеспечивают лекарственными

препаратами и изделиями медицинского

назначения (по заключению врача);

содействуют в госпитализации, сопровождают

нуждающихся в лечебно-профилактические

учреждения. Социальные работники

посещают инвалидов в стационарных

учреждениях здравоохранения в целях

оказания морально-психологической

поддержки, оказывают помощь в проведении

медико-социальной экспертизы, получении

страхового медицинского полиса.

216

Социально-медицинское

обслуживание на дому предоставляется

инвалидам, нуждающимся в постоянной

или временной (до б месяцев) посторонней

помощи, в связи с частичной или полной

утратой способности к самообслуживанию.

Социальные работники предоставляют

социально-бытовые, социальноправовые,

социально-экономические услуги. В штат

данного отделения введены медицинские

сестры, которые осуществляют патронаж

инвалидов на дому: наблюдают за состоянием

здоровья, кормят ослабленных больных,

проводят санитарно- гигиенические и

медицинские процедуры. Медицинские

работники обучают родственников

инвалидов практическим навыкам

общего ухода за больными. При комплексных

центрах социального обслуживания

открываются социальные столовые,

которые за отдельную плату обеспечивают

доставку горячих обедов инвалидам на

дом.

Полустационарное

социальное обслуживание реализуется

в отделениях дневного пребывания

комплексных центров социального

обслуживания населения. Оно включает

социально- бытовое, медицинское и

культурное обслуживание инвалидов,

организацию их питания, отдыха,

обеспечение их участия в посильной

трудовой деятельности и поддержание

активного образа жизни. На полустационарное

социальное обслуживание принимаются

инвалиды, сохранившие способность к

самообслуживанию и активному

передвижению, не имеющие медицинских

противопоказаний к зачислению на

социальное обслуживание.

В

отделениях дневного пребывания

комплексных центров социального

обслуживания населения (центрах

социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов)

предоставляются социально-психологические,

социально-бытовые, социально-медицинские,

социально-правовые, социальнопедагогические

(к которым относятся анимационные

услуги: проведение праздников, юбилеев

и других культурных мероприятий)

услуги.

Кроме

того, организуется и проводится клубная

и кружковая работа для формирования

и развития интересов инвалидов.

217

Оздоровительно-реабилитационные

мероприятия (массаж, лечебная физкультура)

организуются для клиентов с учетом

рекомендаций врача.

Инвалиды

по желанию, в соответствии с медицинскими

рекомендациями могут участвовать в

посильной трудовой деятельности в

специально оборудованных лечебно-трудовых

мастерских или подсобном хозяйстве. В

последнее время распространена

практика организации деятельности

отделений дневного пребывания для

инвалидов от 18 лет до 31 года.

Срочное

социальное обслуживание

осуществляется в целях оказания

неотложной, экстренной помощи

единовременного характера инвалидам,

остро нуждающимся в социальной

поддержке, и включает разовое

обеспечение бесплатным горячим питанием

или продуктовыми наборами, одеждой,

обувью и другими предметами первой

необходимости, а также разовое оказание

материальной помощи.

Специалисты

по социальной работе содействуют

инвалидам в получении временного жилого

помещения, организуют юридическую

помощь в целях защиты прав обслуживаемых

лиц и экстренную медико-психологическую

помощь с привлечением для этой работы

психологов и священнослужителей и

выделением для этих целей дополнительных

телефонных номеров. В отделениях

срочного социального обслуживания

действует прокат специализированной

техники для инвалидов и приспособлений

по уходу за тяжелобольными.

Специалист

по социальной работе консультирует

инвалидов, в результате граждане с

ограниченными возможностями адаптируются

в обществе, социальная напряженность

ослабляется, создаются благоприятные

отношения в семье, обеспечивается

взаимодействие личности, семьи, общества

и государства.

Реабилитационные

центры используют следующие технологии:

определение

реабилитационного потенциала инвалида;

разработка

и реализация индивидуальных программ

реабилитации;

218

проведение

медицинской реабилитации инвалидов;

проведение

профессиональной реабилитации

инвалидов, включающей профессиональную

ориентацию, профотбор, трудовое и

профессиональное обучение,

профессиональнопроизводственную

адаптацию;

проведение

социальной реабилитации инвалидов,

включающей социально-средовую и

социально-бытовую адаптацию;

материально-техническое

обеспечение проживающих в центре;

организация

социальной защиты инвалидов, включающая

консультирование инвалидов по правовым

вопросам, обеспечения инвалидов

специализированными изделиями,

облегчающими их труд и быт.

Обучающиеся

в центре получают образование в

сооветствии с государственными

образовательными стандартами и

приобретают знания, соответствующие

современному уровню развития науки,

техники и культуры; обучаются в рамках

государственных образовательных

стандартов по индивидуальным учебным

планам; получают дополнительные (в том

числе платные) образовательные

услуги.

Стационарные

учреждения. Дома-интернаты как

стационарные учреждения системы

социальной защиты в течение многих лет

выполняют реабилитационные функции.

Их деятельность профилирована и

дифференцирована. В центре реабилитационной

деятельности — медико-социальная

реабилитация.

В

домах-интернатах для инвалидов и пожилых

людей (общего типа) находятся лица с

тяжелыми хроническими заболеваниями,

с последствиями травм, врожденными

уродствами (инвалиды с детства) и др.

Деятельность этих учреждений носит

дифференцированный характер. В основу

дифференциации их деятельности положены

такие критерии, как способность к

самообслуживанию и передвижению.

В

связи с указанными обстоятельствами

в домах-интернатах с учетом особенностей

контингента ставятся разные цели

реабилитации, используются

соответствующие технологии. Так,

219

социально-бытовая

адаптация включает специальное обучение

навыкам самообслуживания, ухода за

собой, передвижения и перемещения;

помощь в подборе технических средств

реабилитации и обучение пользованию

ими; разработку индивидуальных решений

вопросов адаптации жилищно-коммунальных

условий, рабочего места для нужд

инвалида.

Социально-средовая

ориентация — это коррекция когнитивного,

социокультурного, духовного компонентов

деятельности индивида.

Для

реализации этих задач в центре

реабилитации молодых инвалидов

используются методы психокоррекционной

работы, арт-терапии (терапии искусством),

досуговая деятельность.

В

последние годы все активнее внедряются

технологии командной работы в центрах

или отделениях социальной реабилитации

инвалидов.

Команда

— это автономный самоуправляемый

коллектив профессионалов, способный

оперативно, эффективно и качественно

решать поставленные перед ним задачи.

Команда

принимает участие в анализе проблемы,

поиске решения, и только после разработки

сценария решения проблемы внутри

команды распределяются зоны ответственности

(кто за что отвечает) и обозначаются

конкретные сроки. Таким образом, каждый

член команды проходит полный цикл

решения проблемы, благодаря чему

расширяется и углубляется его понимание

собственных действий и формируется

осознанная ответственность за них.

Творческая

работа команды специалистов делает

возможным комплексное решение

проблемы инвалидов, помогает улучшить

его социальный статус, применив

индивидуальноличностный подход к

реализации программ.

Социальная

работа с семьей

Современная

семья переживает сложный этап эволюции

— переход от традиционной модели к

новой. Изменяются виды

220

семейных

отношений, иными становятся система

власти и подчинения в семейной жизни,

роль и функциональная зависимость

супругов, положение детей.

Особенностями

современной российской семьи являются:

увеличение числа малодетных семей;

активный рост числа неполных семей;

увеличение численности социально

незащищенной, уязвимой группы детей,

в первую очередь детей из бедных семей;

снижение воспитательного потенциала

семьи; распространение физического,

сексуального, психологического насилия

в семьях.

Семьи

подразделяются и по такому основанию,

как объективный риск социальной

уязвимости, а значит потребности в

материальной поддержке государства,

особых льготах и услугах (к такой

категории относятся, в частности, семьи

одиноких матерей). Специфические

трудности испытывают семьи военнослужащих

срочной службы с детьми; семьи, в которых

один из родителей уклоняется от уплаты

алиментов; семьи с детьми- инвалидами;

семьи с родителями-инвалидами; семьи,

взявшие детей под опеку или попечительство;

многодетные семьи. Как правило, в трудных

материальных условиях находятся семьи

с малолетними детьми в возрасте до трех

лет. В особом положении находятся

студенческие семьи с детьми: в большинстве

случаев они фактически являются

иждивенцами родителей. Помимо этого к

семьям, нуждающимся в особой поддержке

государства, должны быть отнесены семьи

беженцев и вынужденных переселенцев

с несовершеннолетними детьми.

К

настоящему времени сложились четыре

основные формы государственной помощи

семьям, имеющим несовершеннолетних

детей:

Денежные

выплаты семье на детей в связи с

рождением, содержанием и воспитанием

детей (пособия и пенсии).

Трудовые,

налоговые, жилищные, кредитные,

медицинские и другие льготы семьям

с детьми, родителям и детям.

Бесплатное

и льготное предоставление продуктов

питания и предметов первой необходимости,

таких как детское питание, лекарства,

одежда и обувь, питание беременным

женщинам и др.

221

Социальное

обслуживание семей (оказание конкретной

психологической, юридической,

педагогической помощи, предоставление

социальных услуг).

Применительно

к семьям различных категорий используются

различные технологии социальной работы.

Виды

и формы социальной помощи можно разделить

на экстренные, т. е. направленные на

выживание семьи (экстренная помощь,

срочная социальная помощь, немедленное

удаление из семьи детей, находящихся

в опасности или оставленных без

попечения родителей) и

социально-экономические, направленные

на поддержание стабильности семьи,

социальное развитие семьи и ее членов.

Социальные

технологии работы с молодой семьей.

Молодая

семья — это семья в первые три года

после заключения брака при условии,

что один из супругов не достиг 30 лет.

Есть

основания рассматривать социальные

технологии в качестве ресурса,

позволяющего повысить эффективность

управленческого воздействия на процесс

институализации молодой семьи и

решение демографических задач.

Классификацию

социальных технологий, содействующих

институализации молодой семьи,

целесообразно, на наш взгляд, осуществлять

по следующим основаниям: по уровню

управления (федерального, регионального,

муниципального, местного); по видам

организации управления

(административно-управленческие,

адаптационные, внедренческие, обучающие,

информационные, инновационные); по

социальной организации (социального

развития, социальной защиты и

поддержки, демографические);

исследовательские (технологии

социологического исследования,

мониторинга); по характеру решаемых

задач (технологии в сфере предпринимательства,

саморазвития семьи, организации досуга).

Обозначенные

виды социальных технологий могут

реализоваться в различных сферах

общественной жизни — экономической,

социальной, духовной.

На

экономическом уровне технологического

решения требуют следующие проблемы:

222

установление

гарантии занятости на рынке труда для

работников, являющихся членами молодой

семьи, путем стимулирования процесса

создания для них рабочих мест,

осуществления (при необходимости)

профессиональной подготовки и

переподготовки;

оказание

государственной поддержки развитию

индивидуальной трудовой деятельности,

семейному предпринимательству,

фермерству и другим видам

предпринимательства.

В

этом плане внушают оптимизм:

предоставление

льготных ссуд для взрослых членов

молодой семьи с целью получения

профессионального образования;

обеспечение

эффективного государственного контроля

за соблюдением законодательства РФ в

части защиты прав и интересов молодой

семьи, работающих членов семьи в сфере

труда независимо от формы собственности

организации, где они заняты, в том числе

и в случае прекращения трудового

договора (контракта) и безработицы;

создание

условий для фактического равенства

прав и возможностей на рынке труда

мужчин и женщин, обеспечения равенства

по оплате мужского и женского труда.

Особо

значимой для государства становится

демографическая политика,

предусматривающая регулирование

репродуктивного поведения супругов

с целью стимулирования деторождения.

С этой целью могут быть использованы

следующие технологии:

налоговые

льготы и социальные выплаты, достаточные

для удовлетворения основных жизненных

потребностей молодой семьи, включая

уход за детьми, оплату услуг образования,

здравоохранения, физического и

культурного развития, коммунального

хозяйства;

индексирование

“материнского капитала”, на которое

имеют право матери, родившие второго

ребенка;

система

выплаты пособий для молодых семей,

имеющих несовершеннолетних детей,

увеличение доли расходов на семейные

пособия, включая пособия по беременности

и родам

223

и

по уходу за первым, вторым, третьим и

каждым следующим ребенком;

кредитование

и частичное субсидирование молодых

семей, осуществляющих строительство

и приобретение жилья, обеспечение

льготного получения жилья для многодетных

семей и семей с детьми инвалидами;

обеспечение

доступности для всех детей детских

дошкольных учреждений путем развития

сети учреждений различных форм

собственности, повышение уровня

заработной платы работников дошкольных

учреждений, государственных льгот по

оплате за посещение детского дошкольного

учреждения;

развитие

сети доступных для всех семей внешкольных

учреждений для гармоничного

духовно-нравственного, физического

и художественного развития детей;

развитие

системы охраны репродуктивного

здоровья, бесплатного лечения бесплодия

женщин и мужчин, санитарного просвещения

по вопросам безопасного материнства

и профилактики заболеваний,

передающихся половым путем.

В

сфере социальной политики для молодой

семьи актуальны следующие технологии:

охрана

здоровья семьи путем обеспечения

доступности для всех семей медицинской

помощи на основе сочетания бесплатной

медицинской помощи и платного

медицинского обслуживания;

расширение

сети учреждений социального обслуживания

молодых семей в целях оказания им услуг

по уходу за детьми, консультативной

поддержки в кризисных ситуациях и

других видов социальной помощи;

оказание

помощи молодой семье в воспитании

детей путем издания и распространения

литературы по воспитанию детей и по

проблемам семейных отношений,

государственной поддержки

нравственно-этического и экологического

просвещения.

В

духовной сфере применяются технологии,

способствующие удовлетворению

молодыми супругами культурных запро

224

сов,

потребности в образовании, общении,

отдыхе, реализации творческих

наклонностей.

Разработка,

конструирование и реализация социальных

технологий работы с молодыми семьями

предполагают прохождение нескольких

этапов.

На

теоретическом этапе определяются цели,

объекты тех- нологизации, осуществляется

операционализация социального процесса

институализации на составляющие

направления и выбираются соответствующие

им виды социальных технологий.

На

методическом этапе разрабатываются

методы работы, рекомендации для

социальных служб, проводятся

мониторинговые исследования с целью

определения степени эффективности

той или иной технологии, проводятся

научно-практические мероприятия,

обобщается и распространяется

положительный опыт.

На

процедурном этапе ведется практическая

работа по реализации социальных

технологий.

Важным

аспектом достижения эффективности в

применении социальных технологий

является учет при разработке методов

и методик специфики социально-экономического

положения, нравственного состояния

молодой семьи, социокультурных

особенностей среды жизнедеятельности,

состояния нормативноправовой базы,

затрагивающей интересы молодой семьи.

К

малодетной

семье

относятся семьи с 1-2 детьми. Иногда

выделяют однодетные семьи. В таких

семьях есть благоприятные возможности

формирования у детей (и у родителей)

социально— психологических качеств,

адекватных полоролевых типов поведения,

ответственность за свои действия и

поступки. При разработке социальных

технологий специалисты отмечают в

однодетной семье отрицательную

сторону психолого-педагогического

свойства, связанную с воспитанием

единственного ребенка. К ребенку

родители бывают слишком добры, многое

прощают, все позволяют и удовлетворяют

все его прихоти; ребенок быстро привыкает

к своей особой роли и не чувствует

особой необходимости заботиться о

других.

225

Со

значительной частью проблем малодетная

семья справляется сама, однако она

также нуждается во внимании социальных

педагогов, социальных работников. Ведь

эта семья может быть как молодой, так

и пожилой, благополучной или

неблагополучной и т. п., а следовательно,

испытывать те трудности, которые

характерны для таких категорий семей.

Неблагополучная

семья.

Такие семьи неспособны противостоять

воздействию дестабилизирующих

внесемейных и внутрисемейных

факторов. К ним относятся: смешанные

(как правило) и внебрачные семьи; неполные

семьи; проблемные, конфликтные, кризисные,

невротические, педагогически слабые,

дезорганизованные и т. п. семьи.

В

таких семьях чаще преобладает культ

личных, эгоистичных интересов,

сосредоточенность каждого из членов

семьи на себе.

В

неблагополучных семьях появляются

‘‘трудные” дети (до 90% их имеют

отклонения от нормы в поведении). Часто

в неблагополучных семьях наблюдается

психологическая несовместимость

ее членов и с микроокружением, т. е.

своеобразное понимание проблем

сплоченности, авторитета, лидерства и

т. д. Нередко конфликтная обстановка

становится стилем жизни и принимает

хронический характер, социализация

детей в таких семьях протекает обычно

стихийно.

Проблемы

неблагополучных семей самые разнообразные:

трудности супружеских взаимоотношений;

противоречия во взаимоотношениях

родителей и детей, подростков; разногласия

во взглядах на воспитание детей и роли

в этом каждого из родителей;

гипертрофированные потребности одного

или обоих супругов и т. д. Все это и

многое другое создает условия для

хронического неблагополучия, семья

балансирует на грани распада. Поэтому

для социальной работы неблагополучные

семьи являются основным объектом.

Неполные

семьи.

Образуется после развода супругов,

овдо- вении одного из супругов, при

рождении ребенка женщиной вне брака

(“материнская” семья”) либо, наоборот,

при официальном

226

усыновлении

(удочерении) ребенка одиноким мужчиной

или женщиной.

В

России неполной является каждая 6-7-я

семья. Более половины — 55% — неполных

семей (с одним родителем, преимущественно

с матерью) практически живут ниже уровня

бедности.

Неполная

семья как следствие развода.

Развод и распад семьи травмирует психику

ребенка, из-за этого нередко нарушаются

взаимоотношения матери и ребенка.

Успеваемость этих детей в школе ниже,

чем детей из полных семей, они сравнительно

мало читают, большую часть времени

проводит вне дома. Около половины

правонарушителей среди несовершеннолетних

жили в неполных семьях. Они раньше

вступают во взрослый мир. Многие

психологи считают, что разводы передаются

по наследству: ребенок, выросший в

неполной семье, усваивает негативные

черты поведения и манеры отношения к

противоположному полу. Впоследствии

выросший человек часто не может сохранить

свою семью1. Семьи такого типа

нуждаются в социально-психологических

технологиях.

Неполная

семья,

возникшая

в результате овдовения.

Потеря спутника жизни переживается

как катастрофа. Круг общения постепенно

ограничивается рамками микроокружения

родителя. Абсолютизируется прежняя

жизнь, обожествляется умерший супруг

или супруга и все живущие блекнут перед

этими стереотипами надолго.

Восстановление социальной активности

членов такой семьи своими силами

довольно затруднительно, поэтому на

помощь в этом случае также приходят

социальнопсихологические технологии.

Остановимся

также на видах экстренной помощи при

наличии внутрисемейной жестокости.

Такого рода отношения обычно скрыты

от окружающих, но объективные (и довольно

сложные в методическом отношении)

исследования свидетельствуют об их

достаточно большой распространенности.

Формы жестокого обращения не сводятся

только к физическому насилию — это

1

Прохорова

О. Г. Эволюция семьи. — М.: ИПК ДСЗН, 2010.

227

любое

насильственное посягательство на

личность члена семьи, на его право

распоряжаться своими физическими,

психическими или иными способностями.

Такое поведение и психологическая

атмосфера разрешаюгце действуют на

отношения между членами семьи, их

психосоматическое здоровье.

Защита

более слабых членов семьи, в первую

очередь детей, от жестокого обращения

в семье — одна из важнейших задач

социального работника и требует

тщательно разработанных социальных

технологий. Как правило, такой вид

поведения скрыт от глаз окружающих,

поэтому специалисту следует знать

прямые и косвенные признаки жестокого

обращения в семье с детьми: агрессивность,

раздражительность, отчужденность,

равнодушие, излишняя уступчивость или

осторожность, излишняя (не по возрасту)

сексуальная осведомленность, боли в

животе непонятной этиологии, проблемы

с едой (от систематического переедания

до полной потери аппетита), беспокойный

сон, ночное недержание мочи. Кроме того,

могут присутствовать подчеркнутая

секретность в отношениях между

взрослым и ребенком, страх ребенка

перед каким-то конкретным членом семьи,

явное нежелание оставаться с ним

наедине. Ребенок не доверяет взрослым

и в итоге может убежать из дому или

совершить самоубийство.

Совокупность

таких признаков должна стать причиной

для серьезного исследования ситуации

в семье. Участие в этом исследовании

специалиста по социальной работе,

психолога, врача, иногда сотрудника

органов внутренних дел может дать

объективную картину происходящего и

помочь пресечь жестокое обращение

с ребенком. Как правило, есть необходимость

его немедленного удаления из такой

семьи и помещения в учреждение

социальной реабилитации. Проявление

жестокости по отношению к детям,

некоррегируемое поведение взрослых

могут служить предлогом для возбуждения

дела о лишении родительских прав или

уголовного преследования виновного в

жестоком обращении.

К

технологиям, используемым в случаях

семейной жестокости, относится

организация социальных приютов

(гостиниц,

228

убежищ),

которые дают возможность женщинам и

детям переждать в безопасном месте

кризис семейной ситуации. Однако, как

правило, ограничиваться только таким

видом помощи непродуктивно, ибо

неразрешенные семейные конфликты

периодически обостряются. Поэтому

необходимо прибегнуть к среднесрочным

программам помощи, ориентированным на

стабилизацию семьи, восстановление

ее функциональных связей, нормализацию

отношений между супругами, между

родителями и детьми, взаимоотношений

всех членов семьи с окружающим миром.

При

работе с семьей алкоголика диагностика

подразумевает выявление основной

причины злоупотребления спиртными

напитками и сопутствующих обстоятельств.

Для этого необходимо изучение

личностей всех членов семьи, а также

изучение социальной биографии, так как

иногда не пьянство является причиной

конфликтов в семье, а наоборот, к пьянству

прибегают из-за того, чтобы преодолеть

конфликтность. Далее составляется

программа работы с наркозависимым

лицом, его семьей, социальным окружением.

Она включает лечебные мероприятия,

консультации, психотерапию и

психокоррекцию, возможно, социально-трудовую

реабилитацию самого алкоголика и его

семьи.

Работа

с такой семьей подразумевает формирование

мотивации клиента и его семьи к

безалкогольному образу жизни и

построению иной системы взаимоотношений;

психокоррекционные мероприятия,

направленные на воспитание личности,

способной быть хозяином своей судьбы;

введение клиента в объединения или

клубы (“Анонимные алкоголики”,

‘‘Анонимные дети алкоголиков” и

др.) или создание такого объединения.

Работа

с конфликтной семьей или семьей,

эмоциональный климат в которой является

неудовлетворительным, начинается,

как правило, после заявления одного из

супругов, хотя иногда поводом для

констатации серьезных внутрисемейных

проблем могут быть наблюдения школьного

или социального педагога, детского

врача, констатирующего отрицательные

229

психосоматические

последствия семейной напряженности

для здоровья детей. Социальная работа

с такой семьей начинается с тщательного

изучения действительной семейной

проблемы, о которой супруги чаще всего

имеют неверные представления, а также

ознакомления с особенностями личностей

супругов, их семейных и брачных установок.

Возникшие

трудности могут быть вызваны любой из

названных причин. Семейная терапия

включает в себя: нахождение компромисса

в культурно-смысловой сфере; коррекцию

накопившихся социально-психологических

стереотипов; обучение навыкам

неконфликтного общения. Работа проводится

путем индивидуальных бесед и интервью,

групповой психотерапии или игровой

терапии1.

Рассмотрим

подробнее важнейшие социальные

технологии работы с семьями, находящимися

за чертой бедности.

Технологический

процесс организации и работы с беднейшими

семьями включает следующие этапы:

Подготовительный

этап. На

этом этапе необходимо оценить состояние

проблемы бедной семьи в каждом конкретном

случае. Выявить специфику беднейших

семей и их особенности в данном

регионе. Одновременно уточнить критерии

действенности и эффективности социальных

служб и Центров занятости населения

при решении данной проблемы.

Проанализировать имеющиеся ресурсы

для решения задач и выхода семьи из

состояния крайней бедности.

Этап

постановки цели.

Цель

работы с беднейшими семьями: в результате

применения социально-психологической

технологии создать условия к осознанию

необходимости личной ответственности

для повышения уровня благосостояния.

Для

реализации поставленной цели необходимо

решить следующие задачи:

1

Слуцкий

Е. Г., Сапова Н. И.,

Кострикин

А. В.,

Кондратьева

Я. В. Социальная

работа с молодежью: Учеб. пособие / Под

ред. проф. С. М. Климова и проф. Е. Г.

Слуцкого. — СПб.: Общество “Знание”,

2004.

230

мотивационная

задача. Сформировать мотивации у

представителей беднейших семей в

повышении своего благосостояния;

организационная

задача: организовать мероприятия,

направленные на реализацию поставленной

цели.

Этап

процедурно-организационной работы.

Данный

этап можно представить в виде следующего

алгоритма действий:

определить

число беднейших семей в центрах

социального обслуживания населения

и нуждающихся безработных, состоящих

на учете в Центре занятости населения.

Эту деятельность необходимо проводить

одновременно на базе двух центров:

социального обслуживания и занятости

населения;

провести

индивидуальное собеседование с

представителем беднейшей семьи;

провести

психологическую диагностику личностных

особенностей;

на

основании полученных данных установить

причину бедности и наметить на этой

основе пути выхода из бедности.

К

таким мероприятиям относятся различные

формы и методы работы.

Так,

например, первый тип бедных семей

(безработные или ищущие более выгодную

работу) целесообразно обучать технологии

поиска работы и развивать навыки

самопрезентации, а также обучать навыкам

формирования позитивного имиджа с

целью трудоустройства.

Для

второго типа беднейших семей (инвалиды,

пенсионеры и т. д.) необходимо применить

такие формы работы, как проведение

лекций и консультаций представителями

социальных служб.

В

рамках таких занятий необходимо обучать

технологиям получения от государства

и других инстанций различных

государственных социальных льгот

и пособий, законодательно установленных

для данных категорий.

Необходимы

также целевые юридические и экономические

консультации для четкого понимания

этой категории людей собственных

гражданских прав и знакомство с

технологией их

231

отстаивания.

Консультации возможно строить в форме

бесед, лекций и проводить как минимум

раз в месяц.

Полезным

для второго типа беднейших семей

является создание “Клуба поддержки”,

в рамках которого появляется возможность

делиться различным индивидуальным

опытом преодоления ситуации бедности.

Работа в данном клубе может проходить

как в очной форме, так и заочной: по

телефону или Интернету. Необходимо

более активно использовать такую

инновационную социальную технологию,

как социальный контракт.

С

асоциальными семьями необходимо

применить такую форму работы, как

социально-психологический тренинг на

осознание ситуации и коррекцию

различных зависимостей, а также для

коррекции внутрисемейных отношений.

Критериями

успешности проведения мероприятий

могут быть:

для

семей с “нереализованным трудовым

потенциалом” — активный поиск

работы и последующее трудоустройство;

для

семей с “ограниченными возможностями

труда” — изменение своего психологического

состояния: осознание своей проблемы,

повышение самоценности, поиск возможных

и реальных путей самореализации и как

следствие повышение уровня жизни.

Представление и использование реальных

путей получения пособий, материальной

помощи и т. д. Возможно решение проблем

с занятостью для определенной категории

таких семей (многодетных матерей,

трудоспособных инвалидов, пенсионеров

и т. д.)1.

Технологии

профилактики семейного неблагополучия

и социального сиротства.

Применяется

семейное консультирование (индивидуальное

и групповое), тренинги, реабилитационные

группы.

Сетевая

терапия, социальные контакты.

1

См.: Социально-психологические технологии

работы с беднейшими семьями. Метод,

пособие под ред. Е. А. Петровой. — М.:

Союз, 2007. — С. 27-28.

232

Технология

создания сети социальных контактов

подразумевает организацию сетевых

встреч, семейных советов, встреч-процессов

и встреч группы поддержки специалистов

для группового общения и принятия

коллективных решений. В рамках данной

технологии отдельно создается контактная

сеть среди специалистов учреждений

социального обслуживания семей и детей,

в рамках которой принимаются решения

об оказании необходимых видов помощи

неблагополучным семьям. Эта технология

применяется, например, в Алтайском

крае, Томской области, Республике

Бурятия.

С

помощью внедрения технологии “сетевой

терапии” можно добиться частичного

решения острой проблемы с несовершеннолетними

в период ограничения их родителей в

родительских правах. Такая технология

предполагает организацию работы с

ближайшим окружением семьи для поиска

альтернативных вариантов решения

сложившейся проблемной ситуации. При

этом составляется “карта социальных

связей”, позволяющая увидеть, кто

окружает ребенка, как складываются его

отношения в семье, школе, в кругу друзей.

Эта информация помогает правильному

планированию реабилитационных

мероприятий, а сам процесс заполнения

карты способствует снятию напряжения

и установлению доброжелательного

контакта ребенка и специалиста.

Технология

домашнего визитирования. Технология

домашнего визитирования позволяет

специалистам, работающим со случаем,

иметь более четкое и наглядное

представление о том, в каких условиях

живут семья и ребенок, какие существуют

проблемы и конфликты, а следовательно,

сделать вывод о том, какие виды помощи

необходимо в данном случае предоставить.

Домашние визиты могут стать частью

мониторинга ситуации в семье, позволяющие

фиксировать положительные или негативные

изменения. Домашнее визитирование

необходимо также, когда семья находится

уже на крайней стадии кризиса и нуждается

в экстренной помощи, но сама по разным

причинам не обращается или не попадает

в систему социальной защиты. В таких

случаях, как правило, сигналы о наличии

проблемы по

233

ступают

со стороны соседей, знакомых или

родственников семьи. Функции оценки,

мониторинга и контроля должны дополняться

функцией семейной терапии на дому,

которая может быть включена в

программу комплексной работы с семьей.

Работа с семьей и ребенком в среде, в

которой они живут, может стимулировать

развитие адаптационного семейного

потенциала и разрешение конфликтов.

Такой подход применяется, например, в

Алтайском крае, где специалисты

социального обслуживания проходили

специальное обучение технологиям

работы на дому. Домашнее визитирование

актуально также тогда, когда речь вдето

целевой группе со специфическими,

требующими особого подхода

характеристиками. Например, в Томской

области данная технология применяется

активно в отношении семей с детьми,

имеющими нарушения в развитии1.

Технологии

сопровождающего проживания в социализации

детей-инвалидов. Рассмотрим

эту технологию на примере Новосибирской

области, где на базе детских домов-интернатов

для умственно отсталых детей апробируется

новое направление подготовки детей и

молодых инвалидов к жизни в обществе

путем внедрения методики сопровождающего

проживания.

Проект

реализуется на базе двух экспериментальных

площадок. Материальной базой этих

технологий стали принятые в 2008 г. в

собственность области и предоставленные

в оперативное управление учреждениям

имущественные комплексы — здания и

прилегающие территории для создания

отделений реабилитации молодых

инвалидов. На сегодняшний день

воспитанники переведены в отделение,

полностью оснащенное для самостоятельного

проживания. Организационно это филиал

детского дома-интерната и место для

постоянного проживания выпускников

детских домов-интернатов при педагогическом

сопровождении. Юные реабилитанты

имеют возможность самостоятельно

1

Факторы семейного неблагополучия и

механизмы профилактики социального

сиротства / Под ред. JI.

Н.

Овчаровой, Е. Р. Ярской- Смирновой. —

М., 2010. — С. 151-152.

234

приготовить

еду, проживают в комфортных комнатах

по два-три человека, устроены на работу,

получают заработную плату. По мере

адаптации подопечных к самостоятельному

проживанию будет решаться вопрос об

их дальнейшем жизнеустройстве —

обеспечения жилплощадью, возвращения

в семью. Концепция системы стационарного

обслуживания в области за последние

10 лет полностью пересмотрена.

Социальные

учреждения — это современные комплексы,

оснащенные всем необходимым для

обеспечения жизнедеятельности и

развития детей с ограниченными

способностями.

Новейшее

реабилитационное оборудование, высокая

квалификация кадров, изучение и внедрение

российского и международного опыта

позволяют осуществить комплексную

реабилитацию воспитанников по

индивидуальным программам.

Группы

отделения реабилитации и милосердия

скомплектованы по возрасту, полу,

интеллекту. Наполняемость групп — от

12 до 15 детей. Всего реализуется более

20 реабилитационных технологий, большая

часть из которых разработана специалистами

учреждений.

Ояшинский

детский дом-интернат Новосибирской

области для умственно отсталых детей

является также опорной площадкой в

области разработки и апробации

инновационных реабилитационных

технологий и использования зарубежного

опыта (Швейцария, Германия). В 2008 г.

деятельность этого дома-интерната по

реализации реабилитационных технологий

и социализации детей-инвалидов признана

одной из лучших среди подобных учреждений

в отрасли, а опыт рекомендован к

распространению и внедрению на

территории Российской Федерации.

В

детских учреждениях осуществляется

целенаправленный процесс обучения

детей. Воспитанники домов-интернатов

зачислены в коррекционные классы

муниципальных образовательных

учреждений. Школы получили лицензии

на осуществление коррекционной

деятельности. Учителя, работающие в

классах коррекции, прошли обучение на

курсах повышения квалификации по

специальной программе “Обучение детей

с

235

умственной

отсталостью”. Таким образом, снят

диагноз “необучаемый ребенок”.

Взаимодействие

детских домов-интернатов с

общеобразовательными учебными

учреждениями позволило активировать

процессы социализации детей-инвалидов.

Необходимо отметить, что все школьные

мероприятия у обычных учащихся

муниципальных школ проходят совместно

с подопечными интернатов, что, безусловно,

способствует развитию социальной

толерантности.

В

рамках законодательства по достижении

18 лет воспитанники дома-интерната

должны либо переходить во взрослые

психоневрологические интернаты, либо

сразу же передаваться в семью (которая

не всегда благополучна) или при такой

возможности “отправляться” в

свободную жизнь. В области реализуется

методика сопровождающего проживания.

Для подопечных организована переходная

ситуация, когда под патронажем они

учатся жить самостоятельно: осваивают

профессию, учатся зарабатывать и тратить

деньги, словом, живут как обычные люди.

Создается ситуация, когда разрывается

замкнутый круг, связанный с пребыванием

в интернате, таким образом, дается

возможность воспитанникам самостоятельно

выстроить свою жизнь и состояться в

ней.

Для

реализации этой методики одним из

основных факторов благополучной

адаптации в социуме является наличие

профессиональной подготовки. Активно

реализуется специально разработанная

программа дистанционного обучения для

инвалидов на базе профессионального

училища.

Данная

образовательная программа предусматривает

минимальный теоретический курс.

Мастера производственного обучения

отмечают трудолюбие, исполнительскую

дисциплину и самостоятельность учащихся.

С 16 лет воспитанники имеют право выбора

профессионального трудового обучения

по программам подготовки рабочих

профессий, таких как швея, сантехник,

обувщик, пчеловод и др.

Для

реализации проекта сопровождающего

проживания для детских домов-интернатов

подготовлены государственные

236

задания,

в рамках которых расширен перечень

предоставляемых услуг. Все участники

данного проекта трудоустраиваются

непосредственно в доме-интернате.

Это стало возможным в связи с организацией

подсобных хозяйств на территории

учреждений. Воспитанники также заняты

в организации жизнеобеспечения

учреждений и работают как обслуживающий

персонал. Реальной перспективой

развития данного направления специалисты

Новосибирской области рассматривают

создание поселений, ориентированных

на различные виды оказания услуг

(развитие сельскохозяйственного

производства, деревообработки, мелкого

предпринимательства и др.).

Есть

примеры создания из числа дееспособных

лиц семейных пар, которым предоставлено

жилье и оказана помощь в трудоустройстве.

В целях закрепления и развития социальных

навыков, оказания поддержки в организации

жизни и быта продолжается кураторство

выписанных из учреждения лиц.

Отрабатывается создание мобильной

патронажной службы. Разработана

областная ведомственная целевая

программа “Развитие постинтернатного

сопровождения молодых инвалидов,

выпускников детских домов-интернатов”

— эта форма работы позволяет улучшить

интеграцию детей-инвалидов в обществе.

Синдром

психологического выгорания и усталости

зачастую становится жизненной

характеристикой родителей, имеющих

ребенка-инвалида. Вынужденное оскудение

условий жизни, ограничение видов

совместной и индивидуальной деятельности

влекут за собой признаки вторичного

расстройства соматического здоровья

членов таких семей.

В

целях профилактики возможных срывов

и депрессивных состояний в практику

медико-социальной помощи семьям с

детьми-инвалидами активно начинает

внедряться технология “служба передышки”

для родителей, воспитывающих детей-

инвалидов. Это комплекс мер для ребенка

на базе стационарного / амбулаторного

учреждения, предоставляющий родителям

время для отдыха и личных дел, не

связанных с уходом за ребенком- инвалидом.

237

‘‘Служба

передышки” — это три направления

работы:

Летнее

оздоровление детей-инвалидов на базе

детского дома-интерната в том числе и

совместно с родителями.

Совместная

реабилитация “Ребенок — родитель”.

Кратковременное

пребывание (от нескольких часов до

месяца) ребенка для проведения

реабилитационных мероприятий в детском

доме-интернате.

При

реализации всех трех направлений

предоставляется широкий спектр

медицинских и психолого-педагогических

услуг для детей с детским церебральным

параличом, аутизмом, эпилепсией,

синдромом Дауна, умственной отсталостью.

Стоматолог, невролог, психиатр, массажист

и другие специалисты оказывают

медицинскую помощь и профилактическое

лечение.

Технологии

профилактики нарко- и алкозависимости

Алкоголизм

— это хроническая болезнь, прогрессирующая

независимо от того, пьет человек или

нет.

Алкоголь

есть иррегулярный нисходящий депрессант

нервной системы. Он предсказуемым

образом и с течением времени все сильнее

нарушает нормальные управляющие функции

мозга. В небольших количествах — один

стакан или меньше — алкоголь действует

на ту часть мозга, которая ведает

запретами и торможением. Он ослабляет

или снимает сдерживающие силы, которые

управляют поведением, и дает пьющему

ощущение эйфории и благополучия.

Это освобождение эмоций от их обычных

регуляторов, или эффект изменения

настроения, часто заставляет ошибочно

относить алкоголь к категории возбуждающих

средств.

В

больших количествах алкоголь подавляет

мозжечок и нарушает механизм

равновесия тела. В очень больших

количествах алкоголь наркотизирует

мозговой ствол, центр, управляющий

дыханием и работой сердца. Около литра

водки в течение часа

238

обычно

достаточно, чтобы полностью парализовать

мозговой ствол и ввести пьющего в

состояние алкогольной комы.

Как

токсическое вещество, которое не требует

переваривания, алкоголь равномерно

распределяется по тканям и клеткам

тела. Скорость всасывания зависит от

таких факторов, как количество еды

в желудке и содержание алкоголя в

напитке. Алкоголь удаляется из

организма прежде всего через печень,

она перерабатывает около одной порции

в час. По предположению некоторых

специалистов, физическое привыкание

к алкоголю происходит благодаря

сцеплению алкоголя с особыми рецепторами

на оболочке нервных клеток.

Имеются

также некоторые свидетельства того,

что долговременное воздействие

алкоголя вызывает изменения в оболочках

нервных клеток, дающие им возможность

нормально функционировать даже при

насыщенности алкоголем. Если это верно,

то возможно, что когда-нибудь как явления

лишения или абстиненции, так и

“выносливость”, т. е. способность пить

все возрастающее количество алкоголя,

будут объяснены способностью нервных

клеток адаптироваться к токсической

среде.

Эмоциональная

зависимость коренится в способности

алкоголя изменять настроение и

воздействовать на все стороны человеческой

личности.

Пристрастие

часто определяют как стремление к

определенному состоянию, переживанию,

которому подчиняется разум. Пристрастие

к алкоголю выражается в физической и

психической зависимости от вещества,

дозу которого зависимый все время

должен повышать, чтобы достигнуть

желаемого состояния.

Чем

раньше поставлен диагноз, тем лучше

прогноз. Статистика свидетельствует,

что чем раньше обнаруживается наличие

алкоголизма, тем больше шансов на

выздоровление алкоголика. Верно и

обратное. Когда алкоголик теряет все

— свою личность, семью, друзей, здоровье

и работу, — тогда он болен окончательно

и его стимулы к жизни очень слабы, а

стимулы к трезвости еще слабее. Нельзя

переоценить важность своевременного

распознавания первых симптомов,

предвещающих алкоголизм.

239

К

сожалению, наиболее известными симптомами

алкоголизма являются физические

(соматические) нарушения, которые

обнаруживаются уже на последних стадиях

этого пагубного пристрастия: красное

лицо, луковицеобразный нос, цирроз

печени. Менее известны, но гораздо более

важны поведенческие изменения и

первые соматические предвестники

алкоголизма. Не у каждого алкоголика

проявляются все возможные симптомы,

но существует предсказуемый поведенческий

стереотип, который может быть распознан

достаточно бдительными членами семьи,

друзьями, работодателями или сослуживцами.

Алкоголь

— это наркотик, изменяющий настроение,

он действует непосредственно на головной

мозг, подавляя или устраняя присущие

нам запреты на определенные типы

поведения. Все зависит от этих

запретов, без них попадают во власть

специфических слабостей индивидуальных

характеров — раздражительности, жалости

к себе, жадности, ненависти, жестокости,

похоти и т. п.

Какими

бы извращенными и непредсказуемыми ни

становились действия алкоголика,

его сознание никогда не растворяется

в алкоголе полностью. Каким бы

самоуверенным и высокомерным он ни

выглядел, первое его чувство — это

стыд, ненависть к себе. Огромное число

алкоголиков решают покончить с собой.

На

ранних стадиях патологического

привыкания алкоголик переходит от

предвкушения выпивки к озабоченности

ею (он все время думает о ней), его

умственная и эмоциональная энергия

почти целиком направлена на то, чтобы

защитить свое право на выпивку, и на

сниженную самооценку.

По

мере того как у алкоголика развивается

патологическое привыкание, его

потребность в спиртном возрастает. Он

начинает пить все чаще и чаще и

планирует весь распорядок дня в

зависимости от расписания своих выпивок.

Со временем поведение алкоголика

делается все более ригидным, и его

оправдания принимают патологический

характер. Посредством изощренного

критицизма или скандальных обвинений

он проецирует свою ненависть к себе на

окружающих людей. Вину за то, что он

пьет,

240

он

может возлагать на придирки жены,

неблагодарность детей или несправедливость

работодателя.

Алкоголик

обладает поистине сверхъестественной

способностью убеждать других в том,

что они сами виноваты в его пьянстве,

и именно члены семьи оказываются самыми

беззащитными перед его обвинениями,

хотя к окружающим алкоголик относится

с возрастающей критикой, а его собственное

поведение оказывается в лучшем случае

непредсказуемым. Он легко раздражается

и вступает в перепалки, а его настроение

в течение нескольких минут может

измениться от эйфорийного ликования

до озлобленной подозрительности. Эти

перепады настроения проявляются

особенно отчетливо, когда алкоголик

бросает пить или пытается сократить

количество выпиваемого.

У

многих алкоголиков бывают периоды,

когда они нормально функционируют,

вовсе не теряют ясности сознания и тем

не менее впоследствии не помнят, где

они были или что делали. Эти периоды

амнезии называются провалами памяти.

Периоды потери памяти могут длиться

от нескольких минут до нескольких

месяцев.

По

мере развития алкоголизма физические

симптомы становятся более серьезными:

у алкоголика краснеет лицо, увеличивается

в размерах и воспаляется нос, могут

покраснеть ладони; он может страдать

любым из множества осложнений:

гипертонией, язвой желудка,

панкреатитом, сердечно-сосудистыми

заболеваниями, циррозом печени, почечной

недостаточностью, сморщиванием яичек,

раком пищевода, анемией, туберкулезом,

необратимыми мозговыми нарушениями и

т. д.

На

последних стадиях алкоголизма ЦНС

приспосабливается к постоянному

присутствию в организме алкоголя. Если

его уровень в крови неожиданно падает,

появляются симптомы абстиненции:

учащается пульс, появляются сильная

головная боль, дрожь, непроизвольное

дрожание головы, конечностей, языка и,

наконец, белая горячка. Эта стадия, хотя

и воспринимается как нечто забавное,

на самом деле убивает 15% своих жертв.

Отравленный, плохо работающий мозг

алкоголика истязает его

241

не

только духовно, но и физически, и ему

часто могут являться ужасающие видения,

которые как следствие могут привести

к агрессивному поведению алкоголика

и даже самоубийству.

Бытовое

пьянство — это “нулевая” стадия

алкоголизма. Для этого этапа характерны:

способность контролировать количество

выпитого; способность отказаться от

употребления алкоголя, если этого

требуют обстоятельства; рвота при

приеме большого количества алкоголя;

невозможность употребления алкоголя

в течение нескольких дней после большой

пьянки.

Для

первой стадии алкоголизма типичны:

исчезновение рвотной реакции на

алкоголь, неспособность контролировать

количество выпитого, неспособность

вспомнить происходившее во время

пьянки.

Для

второй стадии алкоголизма типичны:

употребление спиртного в неимоверных

количествах; прием алкоголя по утрам

для снятия похмельного синдрома; позже

появляется способность пить много

дней и даже недель или месяцев подряд;

отсутствие сонливости при опьянении.

Для

третьей стадии алкоголизма типичны:

общая деградация, “бомжеватая”

внешность; готовность пить в любой

обстановке, даже в ущерб важным

делам; частое употребление суррогатов.

В быту именно на этой стадии людей

называют алкоголиками.

Почему

одни люди становятся алкоголиками, а

другие нет? В первую очередь это

определяется наследственностью (т. е.

генетическим фактором). Общеизвестно,

что представители многих этнических

групп (например, индейцы, народы Сибири)

спиваются очень легко. Именно особенности

обмена веществ в организме определяют

возможность развития алкоголизма, а

вовсе не “глупость”, “безволие” или

“распущенность”, как полагают многие.

В то же время, если человек не пьет

вообще, он никогда не станет алкоголиком.

При этом следует помнить, что обратное

развитие алкоголизма невозможно. Если

человек продолжает пить, то болезнь

неизбежно прогрессирует. Если человек

не пьет, то развитие алкоголизма

приостанавливает-

242

с

я. Однако алкоголик никогда не сможет

снова стать умеренно пьющим человеком.

Факторы

развития алкоголизма. Как

правило, если мужчина начинает

систематически пить примерно в 25 лет,

то он может стать алкоголиком в 35-45 лет.

Однако во многих случаях все происходит

гораздо быстрее, и человек окончательно

спивается всего за несколько лет.

Этому способствуют следующие

обстоятельства:

если

организм ослаблен чрезмерными нагрузками

или различными заболеваниями;

если

человек одновременно употребляет и

другие наркотики (например, курит

табак);

если

человек осознанно употребляет алкоголь,

чтобы получить кайф или забыть о

неприятностях, а не просто “пьет за

компанию”.

Алкоголизм

— заболевание с хроническим течением,

в основе которого лежит пристрастие к

этиловому спирту. В социальном плане

алкоголизм означает злоупотребление

спиртными напитками, приводящими к

нарушениям нравственных и социальных

норм поведения. Злоупотребление

алкоголизмом является третьей после

сердечно-сосудистых и онкологических

заболеваний причиной смерти.

Во-первых,

тяжелая форма опьянения нередко является

причиной смерти в молодом возрасте.

Во-вторых,

при злоупотреблении спиртными напитками

может наступить внезапная смерть

вследствие первичной остановки

сердца или нарушения ритма сердечной

деятельности.

В-третьих,

злоупотребляющие алкоголем в большей

степени подвержены травматизму.

Кроме того, риск самоубийства у людей,

страдающих этим заболеванием, возрастает

в десятки раз по сравнению с популяцией.

Около 40% убийств также совершается

в состоянии алкогольного опьянения.

Причины

употребления алкоголя различны. Одной

из них является психотропное действие

этилового спирта: эйфоризи- рующее,

релаксирующее и седативное. Потребность

в дости

243

жении

такого эффекта существует у многих

категорий людей: у лиц с патологическим

характером, страдающих неврозами, плохо

адаптированных в обществе, а также

работающих с эмоциональными и

физическими перегрузками.

В

формировании пристрастия к алкоголю

большую роль играют социальное окружение,

микроклимат в семье, воспитание,

традиции, наличие психотравмирующих

ситуаций, стрессов, влияние

наследственных факторов.

Выделяют

три степени опьянения: настроение,

облегчается общение, появляется ощущение

мышечного расслабления и физического

комфорта. Мимика становится более

выразительной, движения менее точными.

При

тяжелой степени опьянения отмечается

симптом отключения сознания от

оглушения до комы. Иногда возникают

эпилептические припадки. Возможны

непроизвольное мочеиспускание и

дефекации. Подобное состояние, как

правило, полностью отсутствует в памяти

человека.

Механизмы

развития алкогольной зависимости до

настоящего времени полностью не

расшифрованы. Ранее предполагалось,

что формирование зависимости связано

с изменением соотношений химических

веществ в мозге. В снижении уровня

серотонина и морфиноподобных веществ

виделась основная причина возникновения

абстинентного синдрома, который является