- •Вопрос 1:Назначение и состав авиационного вооружения современных ла

- •Установки авиационного вооружения (уав):

- •Системы управления авиационным вооружением (суав):

- •Система обороны самолёта (сос):

- •Авиационные прицельные системы (апс):

- •Средства авиационного вооружения (сав):

- •Авиационные средства обеспечения применения вооружения:

- •Вопрос 2: Основные факторы, определяющие структуру авиационного вооружения на боевых самолётах

- •Вопрос 3: Меры безопасности при работе с авиационным вооружением.

- •Вопрос 4: Явление взрыва. Классификация взрывных процессов и взрывчатых веществ.

- •Вопрос 5 Фугасное действие авиационных средств поражения.

- •Вопрос 6 Ударное действие асп

- •Вопрос 7

- •7. Осколочное действие авиационных средств поражения

- •Вопрос 8 Кумулятивное действие авиационных средств поражения – (20минут)

- •9. Бризантные вв являются вторичными. Отличаются значительно меньшей чувствительностью, чем ивв.

- •Вопрос. Назначение, структура и классификация авиационных взрывателей.

- •Вопрос.Устройство и принцип действия взрывателей ударного действия

- •15 Вопрос. Устройство и принцип действия взрывателей дистанционного действия.

- •Вопрос 16: Классификация и устройство неконтактных взрывателей.

- •Вопрос 17: Классификация, характеристики авиационных бомб(аб).

- •Вопрос 18: Устройство и действие аб основного назначения.

- •19.Устройство и действие аб вспомогательного и специального назначения

- •20. Маркировка и окраска аб, авиационных взрывателей, нар, авиационных патронов.

- •21.Инерционные силы, используемые для взведения взрывателей авиационных патронов

- •22.Назначение, устройство и принцип действия авиационных патронов.

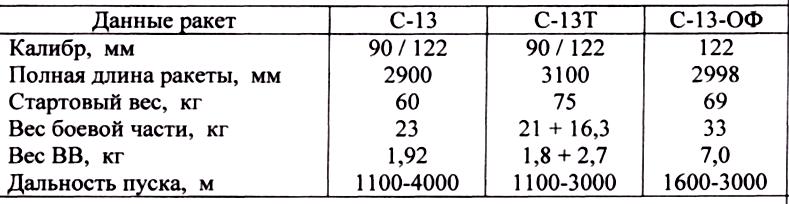

- •23.Назначение, классификация и технические данные нар

- •24.Устройство и принцип действия нар

- •25. Устройство и принцип действия взрывателей ударного и дистанционного действия.

- •26. Назначение, компоновка уасп

- •27. Классификация и основные характеристики уасп

- •28. Управляющая сила и способы её создания в управляемых асп.

- •29. Назначение, классификация, устройство, принцип действия боевых частей уасп.

- •30. Назначение, классификация, устройство и принцип действия взрывательных устройств уасп.

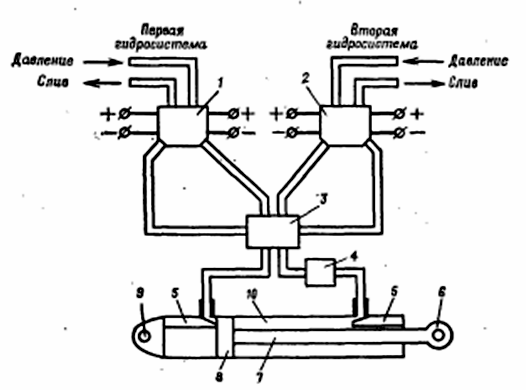

- •Вопрос 31. Назначение, классификация, принцип действия электрических и гидравлических рулевых приводов.

- •Вопрос 32. Назначение, классификация, устройство двигателей управляемых асп. Выбор параметров рдтт.

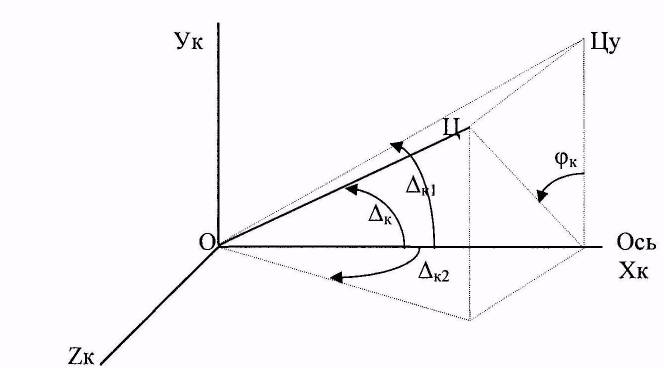

- •Вопрос 33. Методы наведения управляемых асп.

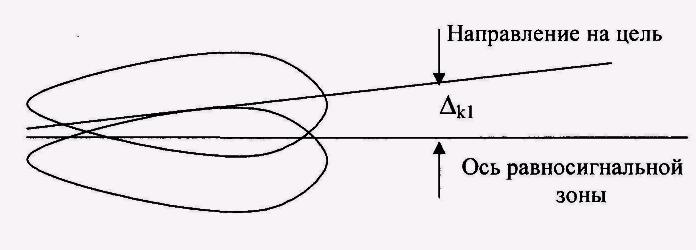

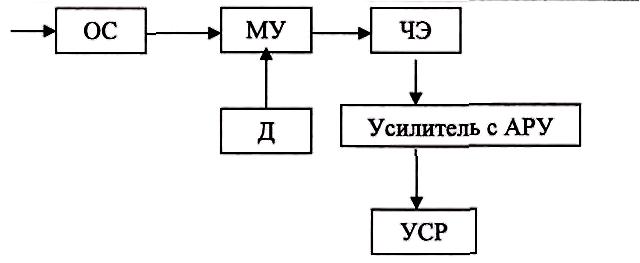

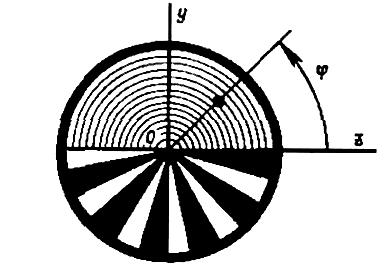

- •Вопрос 34: Назначение, характеристики, классификация координаторов цели и их характеристика.

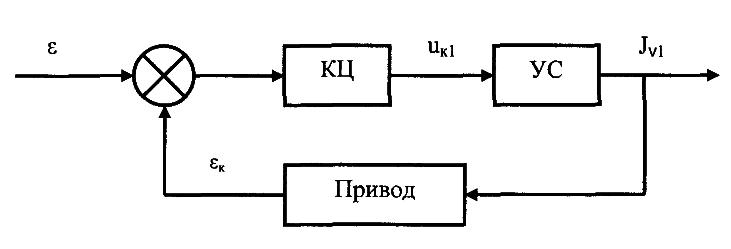

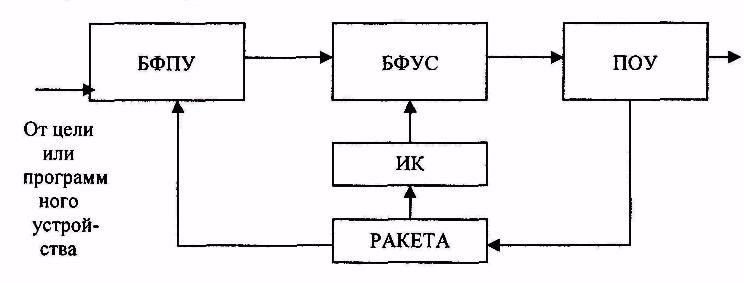

- •Вопрос 35: Назначение, классификация систем управления. Структура системы управления.

- •Вопрос 36: Назначение, классификации и состав установок аао.

- •37.Основные агрегаты и системы уаао.

- •38.Принципы работы и устройство привода уаао.

- •39.Назначение, классификация и основные характеристики аао

- •40. Основные операции и цикл работы механизмов аао

- •41. Анализ основных схем аао

- •42. Основные данные, конструктивная схема, детали и механизмы пушки нр -30

- •Вопрос 46: Назначение, классификация и структура урбв.

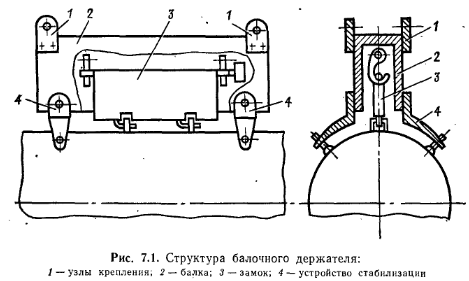

- •Вопрос 47: Назначение, классификация агрегатов подвески и механизмов отделения асп.

- •Вопрос 48: Системы обеспечения условий транспортировки средств поражения

- •Вопрос 49: Механизмы и агрегаты перевода средств поражения в боевое положение.

- •Вопрос 50: Структура урбв изучаемого самолета с-32.

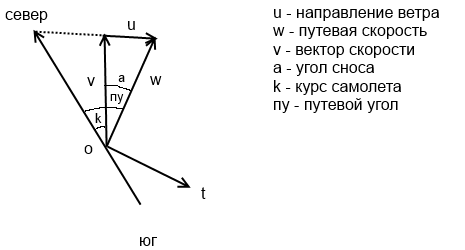

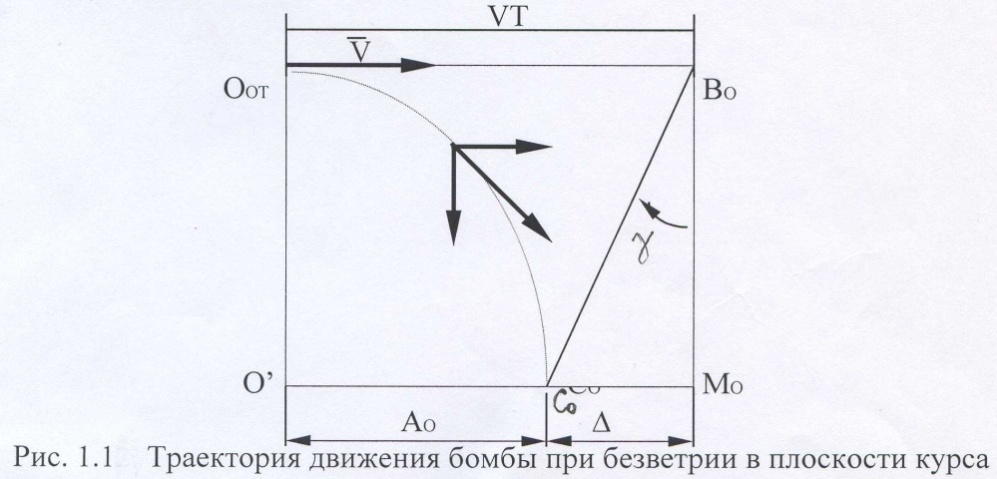

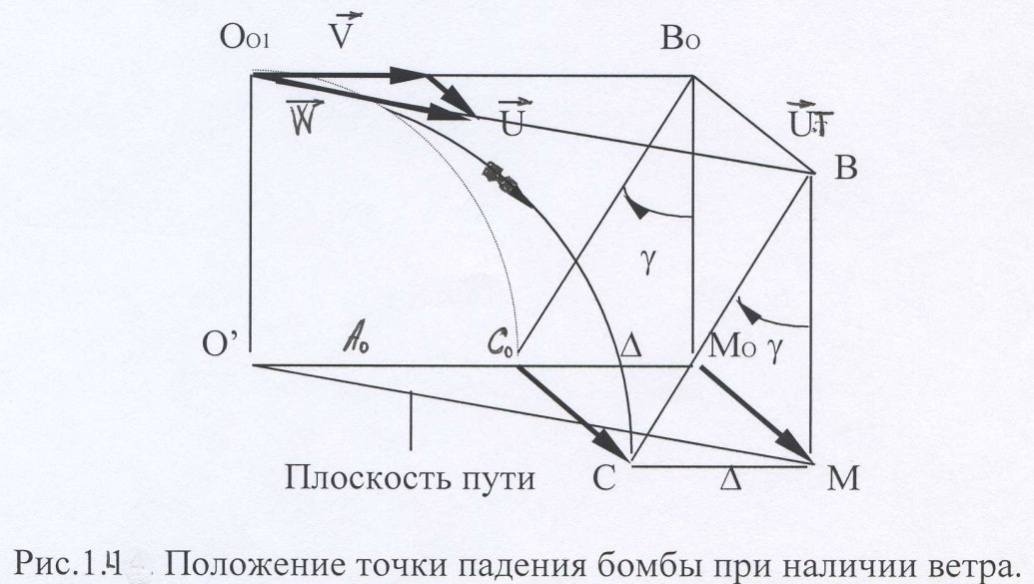

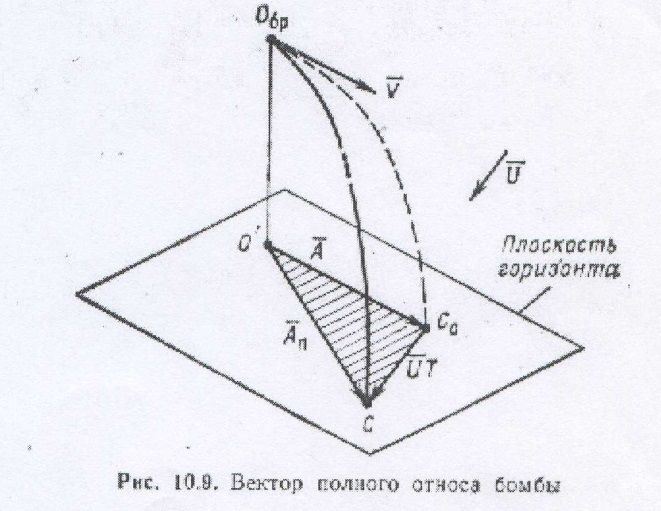

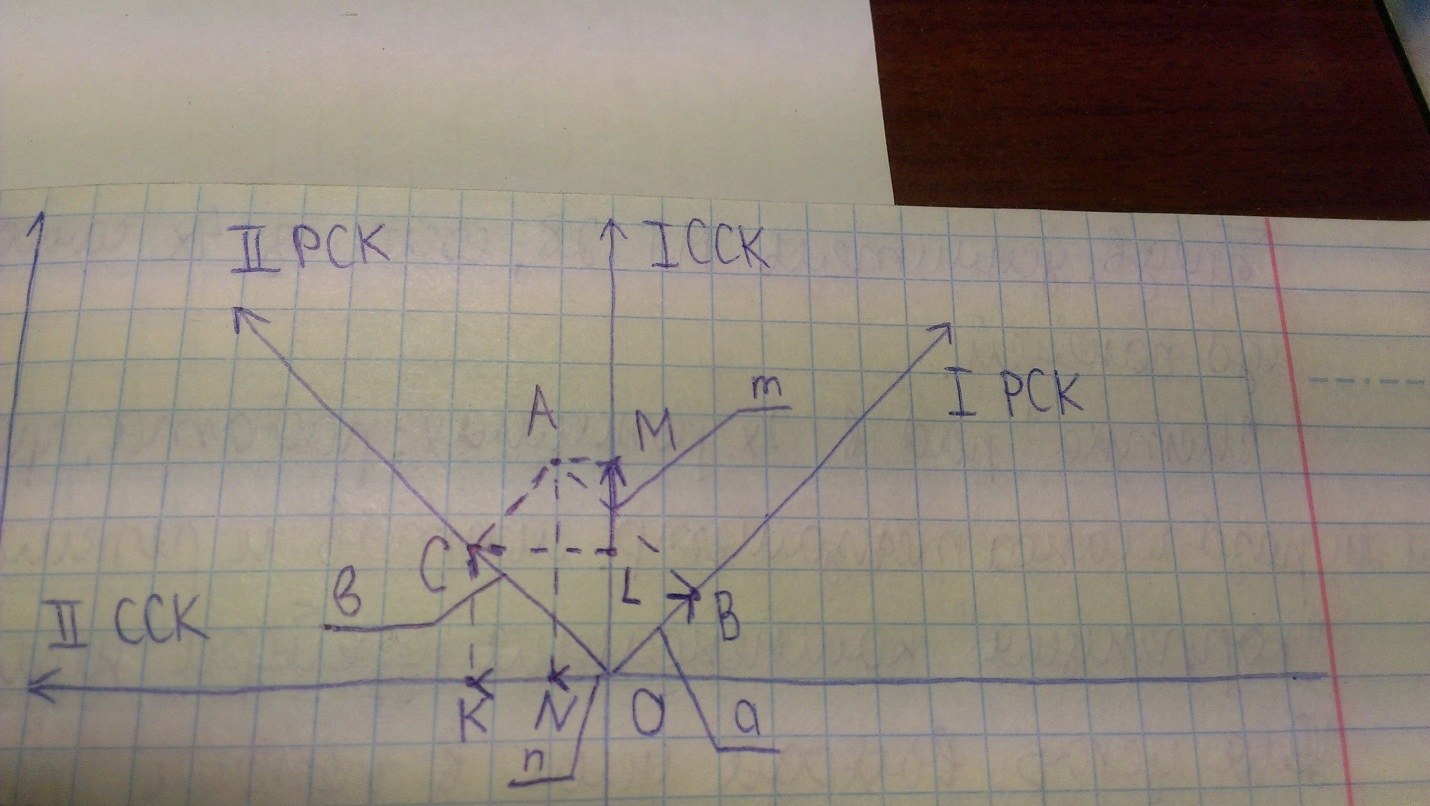

- •Вопрос 51: Основные понятия прицеливания, навигации и наведения. Навигационный треугольник скоростей.

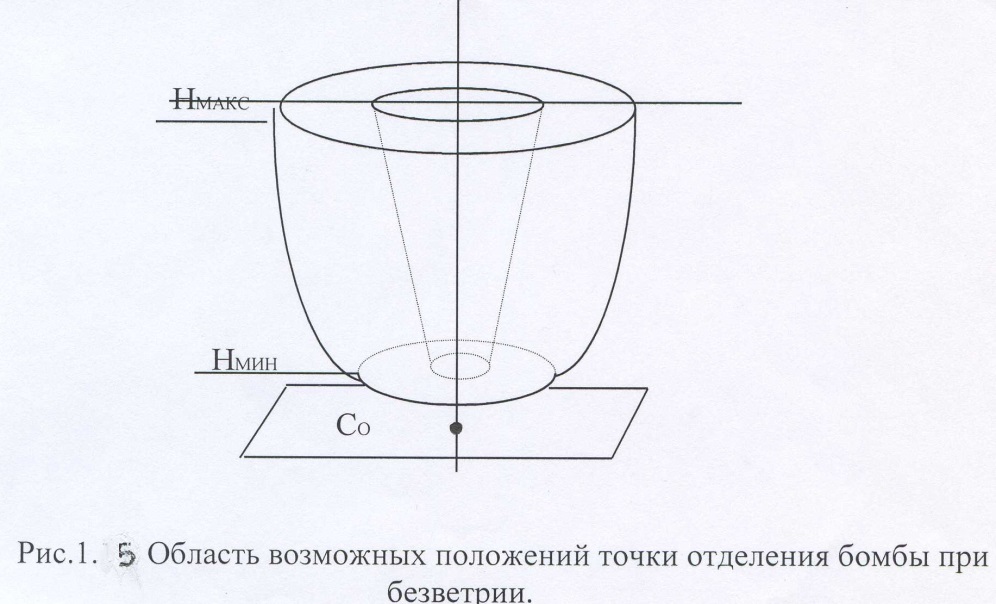

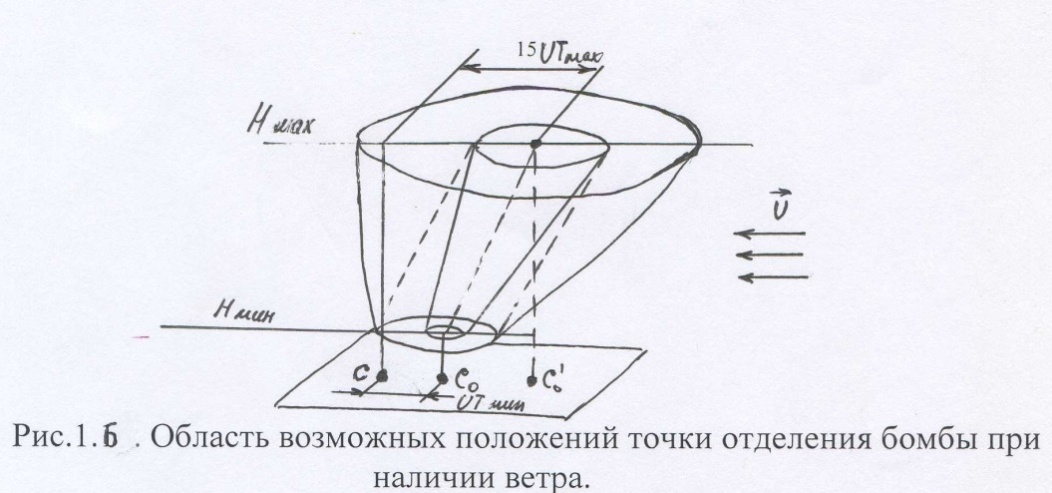

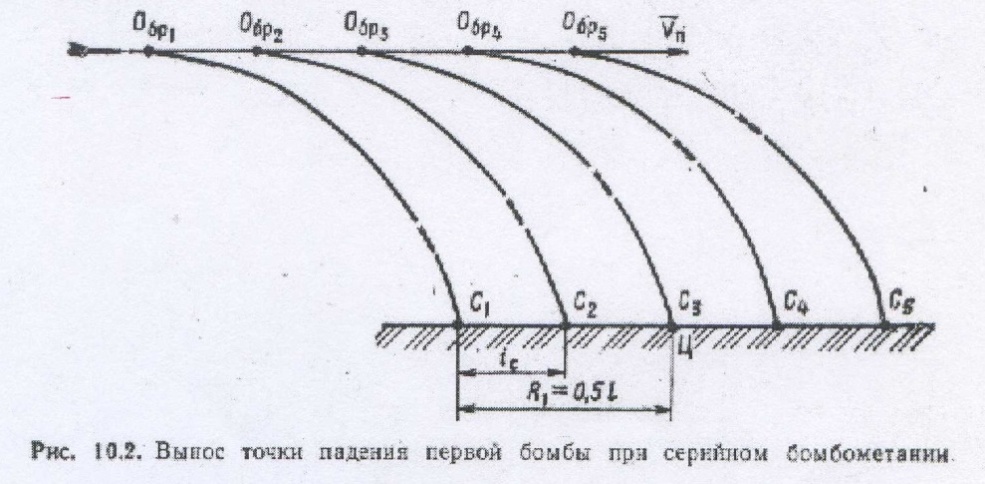

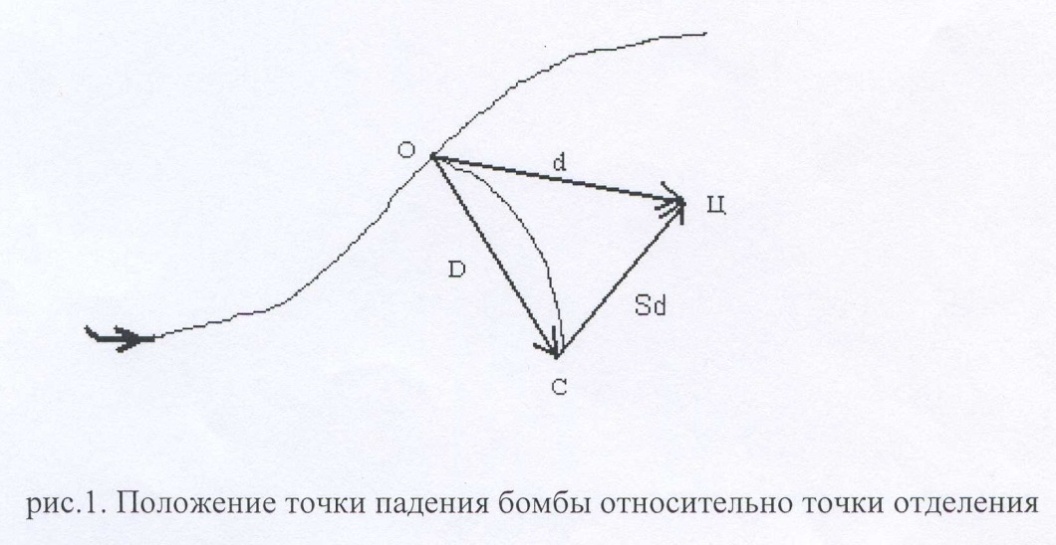

- •52. Определение области возможных положений точки отделения бомбы.

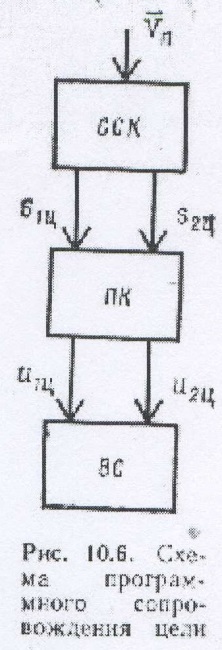

- •53. Определение потребных координат цели.

- •60. Прицел асп-17

- •61. Изделие «Метка»

Неконтактные – у которых ДКС формирует команду на срабатывание под воздействием энергии, излучаемой или отражаемой целью.

В зависимости от вида энергии, используемой ДКС для формирования команды на срабатывание, неконтактные взрыватели подразделяются на:

Электрические – используют энергию электрического поля.

Магнитные – используют энергию магнитного поля.

Радиовзрыватели – используют электромагнитную энергию в диапазоне радиоволн.

Оптические - используют электромагнитную энергию в диапазоне от инфракрасных до ультрафиолетовых лучей.

Акустические - используют энергию звуковых колебаний.

Гидродинамические – используют энергию гидропотока, образующегося при движении кораблей.

Вибрационные – используют энергию упругих колебаний грунта при движении танков, поездов и другой техники.

Барометрические – реагируют на определённую величину атмосферного давления, срабатывают на заданной высоте над поверхностью земли.

Гидростатические - реагируют на определённую величину гидростатического давления воды, срабатывают на заданной глубине водоёма.

Вопрос.Устройство и принцип действия взрывателей ударного действия

Ударный взрыватель (УВ) состоит из следующих механизмов:

Ударный механизм;

Огневая цепь;

Предохранительное устройство;

Механизм дальнего взведения;

Самоликвидатор;

ДКС механического взрывателя ударного действия называется ударным механизмом (УМ) и предназначен для инициирования взрыва капсюля при встрече с преградой.

Простейший УМ состоит из ударника с жалом, предохранительной пружины и капсюля.

УМ бывает 4 типов:

Реакционный УМ (рис. 2.1). Он состоит из ударника с жалом 1, предохранительной пружины 2 и капсюля 3.

Накол жалом капсюля происходит за счёт воздействия преграды на головку ударника в момент встречи с преградой. В полёте ударник удерживается пружиной. Полость взрывателя, в которой размещён ударник закрывается мембраной для предохранения от внешних воздействий при служебном обращении и во время полёта в воздухе.

Применяется только в головных АВ.

Инерционный УМ . Его действие основано на использовании сил инерции, возникающих при торможении боеприпасов в процессе проникания в преграду.

В зависимости от угла встречи с преградой инерционные УМ подразделяются на:

Осевого действия;

Бокобойного действия;

Всюдубойного действия;

Инерционные УМ осевого действия (рис. 2.2) применяются в донных взрывателях. Они состоят из инерционного ударника 1, пружины 2, и капсюля 3.

Используются редко, так как надёжно срабатывают только при углах встречи с преградой порядка 30º и более.

Бокобойные инерционные УМ (рис. 2.3) кроме своего своего инерционного ударника 1 имеют инерционную шайбу 2, способную перемещаться в боковом направлении.

В походном положении (при хранении, транспортировке) ударник верхней конической формой входит в гнездо инерционной шайбы, которая удерживается от перемещения лапками жёсткого предохранителя 3.

При больших углах встречи с преградой боковая составляющая инерционной силы недостаточна для отгиба лапок предохранителя и накол капсюля происходит за счёт осевого движения ударника.

При малых углах встречи и боковых ударах боеприпасов, боковая составляющая инерционной силы перемещает шайбу, отгибая лапки предохранителя. Шайба приводит в движение ударник, и жало накалывает капсюль 4.

Надёжно срабатывают при углах встречи с преградой от 0 до 90º.

Всюдубойные инерционные УМ (рис. 2.4) применяются в универсальных взрывателях. Они надёжно срабатывают при любых углах встречи с преградой.

Состоит из 2-х инерционных ударников 1 и 2 конической формы. С одним из них связано жало, а с другим капсюль. Сила инерции, направленная вдоль оси механизма, вызывает перемещение одного их ударников. При боковом направлении силы в движение приходят оба.

Реакционно-инерционный УМ (рис. 2.5) состоит из 2-х ударников: реакционного 1 и инерционного 2. Применяется только в головных взрывателях и отличаются от реакционных повышенной надёжностью действия.

Пневматический УМ (рис. 2.6) состоит из ударника 1, капсюля 2, поршня 3 и предохранительной пружины 4. Поршень с капсюлем входят в полость ударника.

При ударе о преграду происходит быстрое перемещение ударника, и воздух в полости перед капсюлем быстро сжимается. Сжатый воздух нагревается и приводит в действие капсюль.

Огневая цепь взрывателя представляет собой совокупность элементов воспламенения и детонирования (капсюли, передаточные заряды, пороховые усилители, пиротехнические замедлители), служащих для передачи взрывного или огневого импульса от ударного механизма детонатору взрывателя с определённой временной задержкой (замедлением).

Задержку обеспечивает замедлитель, в качестве которого используется столбик сильно спрессованного дымного пороха, сгорающего за определённое время.

Взрывной импульс капсюля усиливается детонатором, роль которого выполняет шашка бризантного взрывчатого вещества – тетрила, тэна или гексогена.

Предохранительные устройства обеспечивают безопасность при транспортировке взрывателей, при служебном обращении с ними и при боевом применении. Они исключают возможность преждевременного срабатывания ударного механизма на траектории полёта боеприпаса после взведения.

Предохранительные устройства обычно являются составными частями ударных механизмов и огневых цепей. Они не допускают срабатывания УМ и, разрывая огневую цепь, исключают прохождение взрывного импульса (луча огня) к детонатору.

Механизм дальнего взведения (МДВ) снимает взрыватель с предохранителей (взводит взрыватель) через определённое время после сбрасывания бомбы, называемое временем дальнего взведения (ВДВ), которое выбирается из условий безопасности бомбометания. За это время самолёт должен удалиться от бомбы на безопасное расстояние.

Самоликвидаторы применяются во взрывателях ракет, предназначенных для стрельбы по воздушным целям. Служат для подрыва БЧ при промахах ракет.

Разрыв БЧ происходит в воздухе, что обеспечивает безопасность наземных войск и боевой техники при стрельбе над собственной территорией.

В качестве самоликвидаторов используются пороховые и часовые устройства, вызывающие срабатывание взрывателя через определённое время после выстрела.

15 Вопрос. Устройство и принцип действия взрывателей дистанционного действия.

В дистанционных взрывателях датчиками команды срабатывания служат временные (дистанционные) механизмы, отсчитывающие время от момента начала их работы до момента срабатывания взрывателя.

Временной механизм запускается либо в момент выстрела (сбрасывания бомбы), либо в заданной точке траектории.

В механических дистанционных взрывателях (ДВ) для отсчёта времени используются часовые механизмы.

К группе взрывателей дистанционного действия типа АТ относятся взрыватели АТ-ЭА, АТ-ЭБ, АТМ-ЭБ, АТК-ЭБ, АТК-ЭА, АТК-ЭБ, АТ-15Э. Время срабатывания взрывателя обеспечивается часовым механизмом, запуск которого производится с помощью электропиротехнического пускового устройства. Взрыватели типа АТ имеют диаметр резьбы под очко АБ 26 мм. Конструкция и действие взрывателей типа АТ одинаковы.

Телескопическое Взрывательное устройство (ТВУ) предназначено для снаряжения и приведения в действие ОФАБ-250Ш.

Взрывательное устройство ВУ-526 входит в комплект ФАБ-500Ш и включает в себя взрыватель АВ-526 с блоком запуска БЗ-526. Взрыватель мгновенного действия АВ-526 предназначен для ввода в действие тормозной парашютной системы АБ и подрыва её при встрече с преградой.

Вопрос 16: Классификация и устройство неконтактных взрывателей.

Основными узлами неконтактных взрывателей (НВ) являются:

-Источник питания;

-Передающее (излучающее) устройство;

-Приёмное устройство;

-Усилитель;

-Предохранительно-исполнительный механизм;

Источник питания обеспечивает электрической энергией работу всех элементов взрывателя.Конструктивно он может быть выполнен в виде гальванического элемента, магнитоэлектрического генератора и т.д.

Передающее устройство предназначено преобразования электрической энергии источника питания в другие виды энергии и излучения её в определённом направлении.

В радиовзрывателях таким устройством является генератор высокочастотных колебаний с антенной (радиопередатчик);

В оптических взрывателях – лампа накаливания или газоразрядная лампа с объективом.Передающее устройство является составной частью только взрывателей активного типа.

Приёмное устройство (ПУ) предназначено для восприятия энергии, излучаемой или отражаемой целью, и преобразования её в электрическое напряжение.

В радиовзрывателях ПУ служит радиоприёмник;

В оптических взрывателях – фотоэлемент с оптической системой;

В акустических – микрофон;

Усилитель предназначен для усиления рабочего сигнала, возникающего на выходе приёмника, так как рабочий сигнал обычно мал по величине и недостаточен для срабатывания взрывателей.

Предохранительно-исполнительный механизм обеспечивает следующие основные задачи:

Безопасность при хранении, транспортировке и служебном обращении со взрывателем;

Взведение взрывателя на безопасном расстоянии от места пуска ракеты;

Подрыв БЧ при поступлении рабочего сигнала;

Самоликвидацию БЧ при промахах ракет в случае стрельбы по воздушным целям;

Электростатические взрыватели (ЭВ) определяют момент срабатывания по интенсивности электрического поля, создаваемого самой целью.Могут применяться при стрельбе по самолётам и другим воздушным целям, которые в полёте приобретают электростатические заряды с потенциалом несколько тысяч вольт.Вокруг цели создаётся электрическое поле. Действие ЭВ основано на явлении электростатической индукции, которое состоит в перераспределении электрических зарядов токопроводящих тел под влиянием электрического поля.

Действие магнитных взрывателей (МВ) основано на способности ферромагнитных тел изменять характер магнитного поля в некотором окружающем эти тела объёме.

Если в однородное магнитное поле внести ферромагнитное тело, то вблизи тела однородность поля нарушается. Магнитные силовые линии вблизи тела сгущаются. Это явление объясняется тем, что магнитная проводимость ферромагнитных тел выше проводимости воздуха.К числу таких целей относятся корабли, самолёты, ракеты и т.д.

МВ могут реагировать либо на интенсивность магнитного поля цели, либо на быстроту его изменения при относительном движении цели и взрывателя (индукционные взрыватели).

Акустические взрыватели (АкВ) реагируют на звуковые колебания цели.

Применялись на практике в морских боеприпасах – в минах и торпедах. Возможно также их применение по воздушным целям, которые как и корабли являются источниками звуковых колебаний.В качестве чувствительных элементов используются упругие мембраныи кристаллические микрофоны.

Барометрические взрыватели (БарВ) могут использоваться для подрыва БЧ ракет на заданной высоте при стрельбе по наземным целям. Высота подрыва определяется по зависимости атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Чувствительным элементом служит анероидная коробка, которая при определённом давлении замыкает запальную цепь. Обладают высокой помехоустойчивостью. Недостаток – большой разброс высот срабатывания.

Радиовзрыватели (РВ) используют энергию радиоволн, излучаемых или отражаемых целью. Большинство РВ используют активный (радиолокационный) принцип работы.

Основным недостатком РВ пассивного типа является зависимость их применения от состояния радиопередающих устройств цели. Если цель не излучает радиоволны, эти взрыватели будут отказывать.

Виды РВ:

Доплеровские (используют фазовый метод измерения расстояния);

РВ с частотной модуляцией (используют частотный метод измерения расстояния);

Импульсные РВ (используют импульсный метод работы).

Вопрос 17: Классификация, характеристики авиационных бомб(аб).

Авиационными бомбами называются боеприпасы, сбрасываемые с самолётов или других ЛА для поражения наземных и морских целей или для решения специальных и вспомогательных задач.

Различают неуправляемые и корректируемые авиационные бомбы.

Корректируемые АБ могут иметь различные системы наведения, которые обеспечивают высокую точность попадания бомбы в цель.

Неуправляемые бомбы обычно называют просто авиабомбами.

Состав типовой АБ:

корпус;

взрыватель;

баллистическое кольцо;

запальные стаканы;

дополнительные детонаторы;

подвесная система (ушки);

снаряжение;

стабилизатор;

Основные характеристики авиационных бомб:

Калибр- номинальная масса АБ в килограммах, для которых устанавливаются определенные геометрические размеры (длина, диаметр, размах стабилизатора).

Калибр указывается после сокращённого наименования типа бомбы: ФАБ-500, ПТАБ-2,5. Существует 13 калибров (кг): 0,5; 2,5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1500; 3000; 6000; 9000; 12000.

При несовпадении фактической массы АБ с номинальным её значением (калибром) более чем на 10-15% указывается и фактическая масса бомбы: ОФАБ-250-270, САБ-250-280. Если имеется несколько разновидностей бомб одного и того же типа и калибра, отличающегося конструктивными и другими особенностями, то это указывается в обозначении после калибра: ФАБ-500тс, САБ-250-180мф (тс- толстостенная, мф- многофакельная ).

2 .

Характеристическое

времяΘ-

время падения АБ, сброшенной при

нормальных

атмосферных условиях с горизонтально

летящего самолета

с

высоты 2000м при скорости 40 м/с

(144км/ч).

.

Характеристическое

времяΘ-

время падения АБ, сброшенной при

нормальных

атмосферных условиях с горизонтально

летящего самолета

с

высоты 2000м при скорости 40 м/с

(144км/ч).

Чем лучше аэродинамические свойства авиабомбы, тем меньше характеристическое время. Характеристическое время определяет вид траектории АБ и вводится в прицелы при определении угла прицеливания.

3. Коэффициент наполнения ή- отношение массы снаряжения к полной массе бомбы.

Величина коэффициента наполнения бомб лежит в пределах 0,1 - 0,7.

Наибольшим коэффициентом обладают противолодочные и фугасные бомбы, наименьшим - бронебойные и осколочные.

4. Эффективность поражающего действия бомбы - оценивается частными и обобщенными характеристиками. Частные характеристики определяют отдельные боевые свойства бомбы: радиус зоны поражения фугасным действием взрыва; толщину пробиваемой брони; число очагов пожара; температуру и продолжительность горения зажигательного состава.

Обобщенные характеристики: величина среднего числа попаданий, необходимого для поражения объекта; величина площади , при попадании в которую объект поражается с вероятностью, равной 1.

5. Диапазон условий боевого применения - включают в себя данные одопустимых значениях высоты, скорости бомбометания, и продолжительности полета.

Ограничения по максимальным значениям высоты и скорости определяются требованиями устойчивости бомбы на траектории и прочностью корпуса в момент встречи с целью, а по минимальным - условиями безопасности собственного ЛА и характеристиками применяемых взрывателей.

Классификация АБ:

В зависимости от назначения и решаемых задач АБ подразделяются натри группы:

основного,

вспомогательного,

специальногоназначения.

АБ ОСНОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ служат для поражения объектов противникадействием взрыва, удара огня. К ним относятся: Фугасные(ФАБ), Осколочные (АО), Осколочно-фугасные (ОФАБ), Противотанковые (кумулятивные)(ПТАБ), Бронебойные (БРАБ), Противолодочные (ПЛАБ), Зажигательные (ЗАБ), Зажигательные баки (ЗБ), Фугасно-зажигательные (ФЗАБ), Разовые бомбовые кассеты (РБК), Бетонобойные(БЕТАБ), Объёмно-детонирующие (ОДАБ).

БОМБЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ обеспечивают более успешное применение бомб основного назначения. К ним относятся: Светящиеся (САБ), Дневные ориентирно-сигнальные (ДОСАБ), Ночные ориентирно-сигнальные (НОСАБ),Цветные ориентирно-сигнальные(ЦОСАБ).

БОМБЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ используются для решенияспециальных задач. К ним относятся: Фотографические (ФОТАБ), Дымовые (ДАБ), Имитационные (ИАБ), Агитационные (АГИТАБ).

Вопрос 18: Устройство и действие аб основного назначения.

АБ ОСНОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ служат для поражения объектов противника действием взрыва, удара огня.К ним относятся: Фугасные(ФАБ), Осколочные (АО), Осколочно-фугасные (ОФАБ), Противотанковые (кумулятивные)(ПТАБ), Бронебойные (БРАБ), Противолодочные (ПЛАБ), Зажигательные (ЗАБ), Зажигательные баки (ЗБ), Фугасно-зажигательные (ФЗАБ), Разовые бомбовые кассеты (РБК), Бетонобойные(БЕТАБ), Объёмно-детонирующие (ОДАБ).

Фугасная штурмовая авиационная бомба ФАБ-500Ш, предназначена для преодоления авиацией зон ПВО и поражения с горизонтального полета с малых и предельно малых высот (100-200м) военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкоуязвимой и легкобронированной техники, живой силы и военно-полевых сооружений.

ФАБ-500Ш имеет оживальную головную часть. К которой приварен запальный стакан под взрыватель АВУ(авиационное взрывательное устройство) (взрыватель АВУ снаряжается в головное oчко авиабомбы для повышения надежности срабатывания). К запальному стакану бомбы крепится обтекатель. Хвостовая часть бомбы крепится к ее корпусу болтами и состоит из стабилизатора, контейнера с парашютным тормозным устройством и приборного отсека, в котором установлены блоки встроенного автономного взрывательного устройства (ВУ) АВ-526. ВУ АВ-526 осуществляет мгновенный подрыв авиабомбы при её встрече с преградой и обеспечивает возможность применения авиабомб с самолётов, оборудованных механическими ( МПУ) и электрическими (ЭПУ) системами управления. Авиабомбы ФАБ-500Ш разрешается применять при бомбометании - с высот 85-500 м при скоростях полета самолета от 770 до 1500 км/ч при электрическом управлении взрывательным устройством. И с высот 110-500 м при скоростях полета от 500 до 1000 км/ч при механическом управлении взрывательным устройством. Наибольшая эффективность действия достигается при их применении с высот 150-200 м и более.

Для применения с такой малой высоты штурмовые ФАБ оснащены встроенным тормозным устройством и взрывателем, являющимся интегральной частью конструкции бомбы. Действие взрывателя программируется и зависит от высоты сброса и связано с парашютной системой торможения, раскрываясь оно обеспечивает низкую скорость падения боеприпаса. Устройство состоит из хвостового контейнера содержащего тормозной парашют выпускающийся в момент сброса бомбы. Парашют увеличивает сопротивление бомбы и, как следствие, сильно замедляет скорость падения. Это и позволяет производить бомбометание с малых и предельно малых высот с установкой взрывателя на мгновенное действие, поскольку самолёт за время падения бомбы успевает покинуть зону разлета её осколков. Через некоторое время парашют отстреливается и АБ с нарастающей скоростью устремляется к земле.

Штурмовая низковысотная фугасная авиабомба ФАБ-500ШН предназначена для поражения позиций баллистических ракет, атомной и тяжелой артиллерии, ВПП аэродромов, автострад, мостов и переправ, железнодорожных узлов, промышленных и городских сооружений, военно-морских баз, военных кораблей и транспортных судов, складов ГСП и боеприпасов, РЛС и т.д. с высоты от 30м. При касании поверхности происходит подрыв АБ, при его отказе взрыв произойдет по истечению штурмового замедления ВУ(20-32сек).

19.Устройство и действие аб вспомогательного и специального назначения

БОМБЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ обеспечивают более успешное применение бомб основного назначения. К ним относятся:

Светящиеся (САБ) снабжаются одним или несколькими факелами осветительного пиротехнического состава. Каждый факел имеет свою парашютную систему.

Снижаясь на парашютах, факелы освещают местность в течении нескольких минут, создавая суммарную силу света в несколько миллионов кандел.

Дневные ориентирно-сигнальные (ДОСАБ) снаряжаются пиротехническими составами, при горении которых образуется окрашенное в тот или иной свет дымовое облако.

В ночных условиях применяются ночные ориентирно-сигнальные (НОСАБ), снаряженные пиротехническими составами ночного огня, дающими при горении пламя различного цвета.

Сигнальные точки в воздухе создаются снижающимся на парашюте факелом сигнального состава, который выбрасывается из корпуса цветной ориентирно-сигнальной (ЦОСАБ) в момент срабатывания дистанционного взрывателя.

Для создания сигнальных точек в море ориентирно-морские (ОМАБ) снаряжаются ацетоном и порошком флюоресцина, которые при ударе бомбы оводу образуют на поверхности моря хорошо заметное светящееся пятно (дневного действия).

Или карбидом и фосфористым кальцием, которые после приводнения спускающейся на парашюте бомбы вступают в реакцию с водой и создают факел огня (дневного действия).

БОМБЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ используются для решения специальных задач.

К ним относятся:

Фотографические (ФОТАБ) снаряжаются фотосоставом (смесь алюминиево-магниевых порошков с окислителями) и воспламенительно-разрывным зарядом. Кратковременная (0,1-0,2 сек) вспышка фотосостава даёт силу света в несколько миллиардов кандел.

Дымовые (ДАБ) по конструкции аналогичны зажигательным авиабомбам. Снаряжаются белым фосфором и небольшим разрывным зарядом. Взрыв заряда дробит фосфор, который, воспламеняясь, горит и образует густой туман, создающий дымовую завесу.

Имитационные (ИАБ) снаряжаются разрывным зарядом, жидким горючим, вспышка которого имитирует огненную сферу ядерного взрыва, и белым фосфором, образующим при горении грибовидное облако дыма.

Для имитации наземного или воздушного взрыва применяются соответственно ударные или дистанционные взрыватели.

Практические (учебные) АБ (П) снаряжаются пиротехническими составами ночного и дневного действия, обозначающими легко засекаемую точку падения авиабомбы в виде яркой вспышки или облака дыма.

Для обозначения следа траектории в воздухе авиабомбы снаряжаются патронами с трассирующими составами. Агитационные (АГИТАБ) по принципу действия и устройству подобны РБК, из которых в момент срабатывания дистанционного взрывателя выбрасываются листовки и брошюры

САБ-100-90 предназначена для освещения местности и расположенных на ней объектов с целью обеспечения визуальной разведки и прицельного бомбометания с самолёта в ночных условиях.

ДАБ-100-80ф предназначена для постановки дымовых завес нейтрального дыма с целью маскировки боевых действий своих войск, а также ослепления огневой системы противника и сковывания манёврен-ности его войск.

ФОТАБ-100-140 предназначена для освещения местности и распо-ложенных на ней объектов при ночном фотографировании с самолётов.

Практическая бомба П-50Ш предназначена для обучения лётного состава бомбометанию с горизонтального полёта с наружных бомбодер-жателей при скорости самолёта до 1200 км/ч. Она позволяет имитировать относы авиабомб ФАБ-500Ш, ОФАБ-250ШН и других аналогичных авиабомб с тормозными устройствами.

АГИТАБ-500-300 предназначена для разбрасывания агитационной литературы над территорией противника с самолётов.

20. Маркировка и окраска аб, авиационных взрывателей, нар, авиационных патронов.

Окраска АБ или НАР на снаряжательном заводе масляной краской серого цвета. Учебные АБ или НАР окрашиваются в чёрный цвет.На окончательно окрашенную, чистую и сухую наружную поверхность снаряженных АБ наносится маркировка. Цветные кольцевые полосы наносятся вокруг цилиндрической части корпуса АБ рядом с местом соединения её с головной частью.

Осколочно-фугасная – 1 синяя;Зажигательная – 1 красная;Фугасно-зажигательная – 2 синие и 1красная;РБК – 1 прерывистая тёмно-голубого цвета и 1 сплошная по типу вкладываемых бомб;Бронебойная – 2 чёрные;

Светящаяся – 1 белая;Фотографическая – 2 белые;Дымовая с нейтральным дымом – 1 жёлтая;Цветная ориентирно-сигнальная – 1 белаяи одна по цвету огня;Ночная ориентирно-сигнальная – 2 белыеи одна по цвету огня;Дневная ориентирно-сигнальная – одна жёлтая и одна по цвету дыма;

Маркировочные надписи, - краска чёрного цвета, баллистические характеристики, - белого цвета.ФАБ-500ШН – тип, калибр и буквы, характеризующие особенности Т – шифр снаряжения;На противоположной стороне корпуса АБ:55 – условный номер снаряжательного завода;5 – номер партии;А – шифр года снаряжения.

Баллистические характеристики для АБ калибра 50 кг и выше наносятся в виде дроби белой краской на одну из сторон средней части корпуса вдоль продольной оси бомбы. Числитель –хар-кое время АБ в сек, а в знаменателе выс бомбометания в километрах, до которой это время не изменяется.Учебные АБ, имеют на корпусе надпись «УЧЕБНАЯ». Бел. кр.

Маркировка и окраска авиационных патронов.

Применяются следующие виды опознавательной окраски снарядов авиационных патронов:

— у ОФЗ снарядов — красная кольцевая полоса впереди медного ведущего пояска, головная часть взрывателя — красного цвета;

— вершина взрывателя или его мембрана ОЗТ снарядов — красного цвета, а впереди медного ведущего пояска — зеленая кольцевая полоса;

— вершина взрывателя ФЗ снарядов — красного цвета;

— головная часть баллистического наконечника БР снарядов — красного цвета;

— на баллистическом наконечнике БЗА снарядов — кольцевая полоса красного цвета;

— головная часть баллистического наконечника МЭ снарядов— красного цвета;

— вершинавоспл-ного устройства ПИКС с 1 перед ист-ком — жел цвета, с 2-— зел;

— вершинавоспламенительного устройства Д снарядов — зеленого цвета;

— головная часть лафетопробных (ЛП) снарядов — белого цвета;

— у противорадиолокационных (ПРЛ) снарядов — надпись на боковой поверхности желтого цвета, указывающая на тип дипольных отражателей,

— у всех снарядов с трассерами — кольцевая полоса зеленого цвета впереди медного ведущего пояска;

Опознавательная окраска пуль патронов к авиационным пулеметам следующая:

— вершина пули Б-32 — черного цвета, ниже — кольцевая полоса красного цвета;— вершина пули БЗТ-44 — фиолетового цвета, ниже — кольцевая полоса красного цвета;— вершины пуль ФЗ — красного, ЛПС — белого и Т-46 зеленого цвета.Маркировка, как правило, производится черной краской » лишь название и калибр оружия — красной краской.

Маркировка и окраска неуправляемых авиационных ракет.

Наружную поверхность БЧ окрашивают в серо-дикий цвет. Учебные в черный цвет, и на цилиндрической части УЧЕБНАЯ.На наружной боковой поверхности взрывателей НАР наносится маркировка клеймением, содержащая информацию о данном взрывателе. Например, клеймо В-24А, 3-144, 2-61 означает:— В-24А — наименование (тип) взрывателя;— 3-144 — условное наименование завода-изготовителя;

— 2-61—номер партии и год изготовления этой партии взрывателей.

На боевых частях НАР наносятся маркировочные знаки, обозначающие:

— наименование неуправляемой ракеты '(например, С-5М);

— номер партии боевых частей, номер или шифр снаряжа-тельного завода и год снаряжения (например, 1-58-80);

— шифр взрывчатого вещества или другого снаряжения (например, A-IX-2);

— наименование взрывателя (например, В-5К).

На корпусе РДТТ черной краской наносится маркировка сборочной базы, включающая следующие данные:

— марку порохового заряда двигателя (например, РСИ-60);

Маркировка авиационных взрывателей

Маркировка авиационных взрывателей наносится на головной части корпуса, выступающего за контуры авиационной бомбы после снаряжения. Маркировка включает:Сокращённое наименование взрывателя;Условный номер завода-изготовителя;Номер партии и, иногда, номер взрывателя в партии;Год изготовления.

Маркировка наносится путём клеймения, электрографом или краской, не нарушая качества деталей и их противокоррозионной защиты.

Кроме этого, на некоторые типы взрывателей наносятся дополнительные буквы, риски цифры и т.п. Например, на колпачки ветрянок универсальных взрывателей наносится риска и буква «Д», указывающие положение лопастей ветрянки на донное действие; на взрывателях, имеющих несколько установок времени действия, рядом с установочным винтом наносятся буквы («М» - мгновенное действие, «МЗ» - малое замедление, «СЗ» - среднее замедление) или цифры, указывающие время замедления в секундах.

21.Инерционные силы, используемые для взведения взрывателей авиационных патронов

При

действии на снаряд линейного ускорения

на все его детали, в том числе

и на детали взрывателя действуют

инерционные силы, направленные

в сторону, обратную ускорению. Величина

такой силы S,

действующая на деталь взрывателя массой

m

(рис.2.1), равна:и ,

гдеV

- линейная скорость снаряда. Ускорение

снаряда

,

гдеV

- линейная скорость снаряда. Ускорение

снаряда может быть найдено из уравнения движения

может быть найдено из уравнения движения

центра

массы: ,

где М – масса снаряда; FΣ

- сумма проекции

всех внешних

сил, действующих на снаряд, на касательную

к траектории его центра

масс.

,

где М – масса снаряда; FΣ

- сумма проекции

всех внешних

сил, действующих на снаряд, на касательную

к траектории его центра

масс.

Внешними силами, действующими на артиллерийский снаряд, являются:

сила давления пороховых газов;

сила трения снаряда о стенки канала ствола;

сила тяжести;

аэродинамическая сила сопротивления воздуха.

Сила давления пороховых газов действует в период движения снаряда в стволе и на небольшом участке воздушной траектории снаряда, прилегающем к дульному срезу орудия (период последействия газов).

Сила трения снаряда о стенки канала ствола действует только во время движения снаряда в стволе.

Две последние силы действуют в течении всего времени движения снаряда как в стволе, так и в воздухе.

Найдём силу инерции S для случая стрельбы из артиллерийского орудия.

Для

периода движения снаряда в

стволе можно пренебречь действием на

снаряд

всех сил, кроме силы давления пороховых

газов. При таком допущении уравнение

движения снаряда примет вид: где:

d

- калибр снаряда; Р(t)

- давление пороховых газов.

где:

d

- калибр снаряда; Р(t)

- давление пороховых газов.

Формула показывает, что сила инерции от линейного ускорения снаряда

зависит от времени движения снаряда в стволе.

При практических расчётах достаточно знать максимальное значениеинерционной силы Sm:

где:

pm

- максимальное давление в канале ствола.

где:

pm

- максимальное давление в канале ствола.

Формулу представим в виде:

,

где

,

где

Коэффициент

являющийся

для данного орудия, снаряда и порохового

заряда

величиной постоянной, численно равен

максимальной линейной перегрузке,

испытываемой снарядом при движении в

канале ствола.

являющийся

для данного орудия, снаряда и порохового

заряда

величиной постоянной, численно равен

максимальной линейной перегрузке,

испытываемой снарядом при движении в

канале ствола.

Произведение k1g определяет величину максимальной инерционной силы, действующей на деталь взрывателя с массой, равной единице. Для авиационных артиллерийских, систем значения коэффициента k1лежит в пределах от 40000 до 100000.

При движении в воздухе основной внешней силой, действующей на снаряд, является аэродинамическая сила сопротивления воздуха, которая уменьшает скорость снаряда. Детали взрывателя, находящиеся внутри корпуса, не подвергаются непосредственно действию силы сопротивления воздуха, и поэтому стремятся по инерции переместится относительно корпуса взрывателя (рис.2.2) в направлении движения снаряда.

Инерционная сила, осуществляющая такое перемещение деталей, называется силой набеганияSн,

Формула для определения силы набегания может быть записана по аналогии:

где:

где:

(10-100)

- коэффициент

линейнойперегрузки

снаряда

(10-100)

- коэффициент

линейнойперегрузки

снаряда

Величина

ускорения силы сопротивлениявоздуха

представляется во внешнейбаллистике

в виде: ;где:

С - баллистический коэффициент

снаряда;Н(Н) - функция изменения плотности

воздуха с высотой Н: G(v)

- функция сопротивления воздуха.

;где:

С - баллистический коэффициент

снаряда;Н(Н) - функция изменения плотности

воздуха с высотой Н: G(v)

- функция сопротивления воздуха.

сила набегания действует сразу же после окончания периода последействия газов, когда снаряд имеет максимальную скорость. С уменьшением высоты полёта снаряда сила набегания увеличивается.

Действие силы необходимо учитывать при разработке предохранительных устройств взрывателей с инерционными ударными механизмами, которые под воздействием силы набегания могут сработать преждевременно на траектории снаряда в воздухе.

Сила

инерцииК

обусловленная действием касательного

ускорения,равна и

направлена вдоль касательной к окружности

радиуса г в

сторону, обратную векторуW.Касательная

сила изменяется пропорционально

изменению давления в стволе.

В период последействия газов она, в

отличии от силы S,

равна нулю.

Величина силы К тем больше, чем дальше

от оси вращения снаряда

отстоят детали взрывателя. Максимальное

значение Кmкасательная

сила достигает при P

= Pm

и

направлена вдоль касательной к окружности

радиуса г в

сторону, обратную векторуW.Касательная

сила изменяется пропорционально

изменению давления в стволе.

В период последействия газов она, в

отличии от силы S,

равна нулю.

Величина силы К тем больше, чем дальше

от оси вращения снаряда

отстоят детали взрывателя. Максимальное

значение Кmкасательная

сила достигает при P

= Pm

или Km

= k3

mr

;

или Km

= k3

mr

;

Численное значение коэффициента k3 являющегося постоянным для данного орудия, снаряда и заряда, определяет максимальную касательную силу, действующую на деталь с массой, равной единице, находящуюся на расстоянии единицы длины от оси вращения снаряда.Для авиационных артиллерийских систем значения коэффициента k3лежат в пределах 20000 - 100000 Н/кг см. Вычисления показывают, что величина касательной силы составляет (10-15) % от силы S.

Центробежная сила обусловлена центростремительным ускорением, которое испытывают детали взрывателей вращающихся снарядов, смещенные относительно оси вращения. Величина центробежной силы определяется выражением:

Центробежная

сила направлена по радиусу окружности

в сторону от оси

вращения. На детали артиллерийских

взрывателей центробежная сила

действует как в период движения снаряда

по каналу ствола, так и на

траектории в воздухе. Подставив в формуле

величину со её значением

получим выражение для силы С при движении

снаряда по каналу

ствола:

Центробежная

сила направлена по радиусу окружности

в сторону от оси

вращения. На детали артиллерийских

взрывателей центробежная сила

действует как в период движения снаряда

по каналу ствола, так и на

траектории в воздухе. Подставив в формуле

величину со её значением

получим выражение для силы С при движении

снаряда по каналу

ствола:

22.Назначение, устройство и принцип действия авиационных патронов.

Назначение: Боеприпасами основного назначения к ААО являются патроны со снарядами и пулями, предназначенные для стрельбы из пушек. Поражение целей осуществляется за счет фугасного, осколочного, бронебойного и зажигательного действия снарядов, предназначенные для поражения наземных и воздушных целей, а также живой силы противника.

Патроны бывают следующих типов: Фугасно-зажигательные, Осколочно-фугасно-зажигательные, Бронебойно-зажигательные, Бронебойно-разрывные

Устройство авиационного патрона: Взрыватель снаряда; Центрирующее утолщение снаряда; Снаряд; Ведущий поясок снаряда; Дульце гильзы; Гильза; Размеднитель; Пороховой заряд; Отверстия для прохода луча огня от капсюля; Закраина гильзы; Капсюль-воспламенитель

Принцип работы: Бронебойно-зажигательная пуля Б-32: При ударе о броню происходит разрушение оболочки пули. Зажигательный состав за счет тепла, выделяемого при ударе сердечника о броню, воспламеняется и, проникая через отверстие, пробитое в броне сердечником, при благоприятных условиях вызывает воспламенение горючего, находящегося в баках за броней. Бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля БЗТ-44: по назначению и устройству аналогична пуле Б-32 и отличается от нее длиной сердечника и наличием в хвостовой части трассера . Трассер пули воспламеняется при выстреле от пороховых газов и на дальностях до 1000 м дает хорошо видимую днем и ночью трассу красного цвета. Зажигательно-разрывная пуля мгновенного действия МДЗ-3:При ударе о преграду мембрана в пуле прорывается. Частицы разрушенной мембраны и преграды воздействуют на капсюль-воспламенитель, вызывая его воспламенение, что приводит к воспламенению зажигательного состава и детонации ВВ снаряжения и разрыву пули. Поражение цели достигается за счет фугасного и осколочного действия пули, а при благоприятных условиях — возможного воспламенения горючего.

23.Назначение, классификация и технические данные нар

НАР – предназначены для поражения различных наземных целей, а так же для освещения местности и постановки помех в воздухе радиолокационным и инфракрасным системам противника. Современные НАР эффективно применяются для поражения морских, наземных, воздушных и живых силах противника.

НАР классифицируются:1. По назначению: основного назначения; - вспомогательного назначения.2.По месту старта и положению цели:- «воздух-воздух»;«воздух-земля».3.По калибру:57, 80, 122, 240, 266 мм.4.По типу боевой части: фугасного, осколочного, осколочно-фугасного, кумулятивного, кумулятивно-осколочного, бетонобойного действия, со стреловидными поражающими элементами, осветительная.

Основные технические данные:

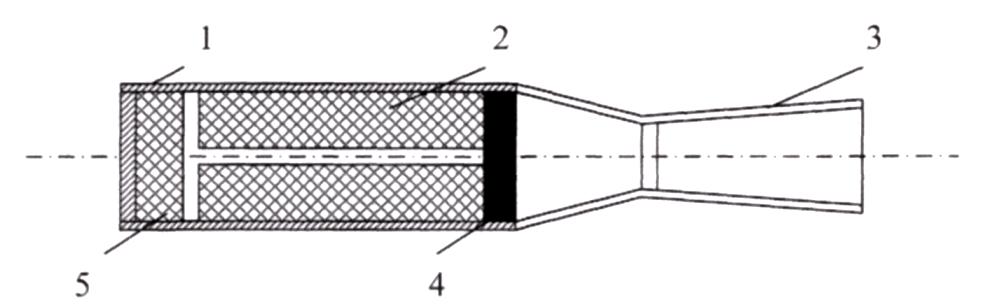

24.Устройство и принцип действия нар

Все НАР состоит из следующих основных элементов: боевой части со взрывателем; ракетного двигателя; стабилизирующего устройства; подвесной системы. Ракеты также снабжены устройствами для электрической связи с летательным аппаратом.

Ракетный двигатель предназначен для сообщения ракете дополнительной скорости. Разность между максимальной скоростью и начальной скорости называется дополнительной скоростью. Стабилизатор предназначен для обеспечения устойчивости ракеты на траектории. Устойчивым называется такой полёт ракеты, когда её продольная ось совпадает с направлением вектора скорости её центра массы.Боевая часть определяет целевое назначение ракеты. У всех НАР боевая часть находится впереди и с помощью специальной втулки с резьбовыми соединениями или болтами крепится к двигателю. Если диаметр боевой части больше диаметра двигателя, она называется надкалиберной. Если диаметр боевой части меньше диаметра двигателя - подкалиберной. Взрыватели предназначены для приведения в действие (подрыва) боевого снаряжения боевых частей.

Принцип работы: Весь процесс движения НАР разделяется на три характерных этапа. Первый состоит в движении ракеты на направляющих пусковой установки под действием тяги реактивного двигателя. В момент отделения ракеты от пусковой установки она приобретает начальную скорость относительно самолета, равную 40—60 м/с. (Чаще ее называют дульной скоростью ракеты.) Продолжительность движения ракеты на пусковом устройстве называется дульным временем, которое для современных НАР не превышает 0,05 с.Затем начинается активный участок полета, на котором ракета движется под действием трех сил — тяги двигателя, силы лобового сопротивления и силы тяжести. Определяющей здесь является тяга двигателя. Благодаря ей ракета приобретает в конце активного участка дополнительную скорость, равную 400—650 м/с. Максимальная же скорость ракеты в конце активного участка определяется как сумма дополнительной скорости и скорости носителя (самолета, вертолета).После окончания работы двигателя начинается пассивный участок, на котором ракета подвергается воздействию только силы лобового сопротивления и силы тяжести.

25. Устройство и принцип действия взрывателей ударного и дистанционного действия.

Ударный взрыватель (УВ) состоит из следующих механизмов:

Ударный механизм;

Огневая цепь;

Предохранительное устройство;

Механизм дальнего взведения;

Самоликвидатор.

ДКС механического взрывателя ударного действия называется ударным механизмом (УМ) и предназначен для инициирования взрыва капсюля при встрече с преградой. Простейший УМ состоит из ударника с жалом, предохранительной пружины и капсюля.

УМ бывает 4 типов:

Реакционный УМ (рис. 2.1). Он состоит из ударника с жалом 1, предохранительной пружины 2 и капсюля 3.Накол жалом капсюля происходит за счёт воздействия преграды на головку ударника в момент встречи с преградой. В полёте ударник удерживается пружиной. Полость взрывателя, в которой размещён ударник закрывается мембраной для предохранения от внешних воздействий при служебном обращении и во время полёта в воздухе. Применяется только в головных АВ.

Инерционный УМ . Его действие основано на использовании сил инерции, возникающих при торможении боеприпасов в процессе проникания в преграду. В зависимости от угла встречи с преградой инерционные УМ подразделяются на:

Осевого действия;

Бокобойного действия;

Всюдубойного действия.

Инерционные УМ осевого действия применяются в донных взрывателях. Они состоят из инерционного ударника, пружины, и капсюля. Используются редко, так как надёжно срабатывают только при углах встречи с преградой порядка 30º и более.

Бокобойные инерционные УМ кроме своего инерционного ударника имеют инерционную шайбу, способную перемещаться в боковом направлении. При больших углах встречи с преградой накол капсюля происходит за счёт осевого движения ударника. При малых углах встречи и боковых ударах боеприпасов, боковая составляющая инерционной силы перемещает шайбу, отгибая лапки предохранителя. Шайба приводит в движение ударник, и жало накалывает капсюль. Надёжно срабатывают при углах встречи с преградой от 0 до 90º.

Всюдубойные инерционные УМ применяются в универсальных взрывателях. Они надёжно срабатывают при любых углах встречи с преградой. Состоит из 2-х инерционных ударников и конической формы. С одним из них связано жало, а с другим капсюль. Сила инерции вызывает перемещение одного из ударников. При боковом падении в движение приходят оба.

Реакционно-инерционный УМ состоит из 2-х ударников: реакционного и инерционного. Применяется только в головных взрывателях и отличаются от реакционных повышенной надёжностью действия.

Пневматический УМ состоит из ударника, капсюля, поршня и предохранительной пружины. При ударе о преграду происходит быстрое перемещение ударника, и воздух в полости перед капсюлем быстро сжимается, нагревается и приводит в действие капсюль.

Огневая цепь взрывателя представляет собой совокупность элементов воспламенения и детонирования (капсюли, пороховые усилители…), служащих для передачи взрывного или огневого импульса от ударного механизма детонатору взрывателя с определённой временной задержкой (замедлением). В качестве замедлителя используется столбик сильно спрессованного дымного пороха. Взрывной импульс капсюля усиливается детонатором, роль которого выполняет шашка бризантного взрывчатого вещества – тетрила, тэна или гексогена.

Предохранительные устройства обеспечивают безопасность при транспортировке взрывателей, при служебном обращении с ними и при боевом применении. Они не допускают срабатывания УМ и, разрывая огневую цепь, исключают прохождение взрывного импульса (луча огня) к детонатору.

Механизм дальнего взведения (МДВ) снимает взрыватель с предохранителей (взводит взрыватель) через определённое время после сбрасывания бомбы, называемое временем дальнего взведения (ВДВ), которое выбирается из условий безопасности бомбометания. За это время самолёт должен удалиться от бомбы на безопасное расстояние.

Самоликвидаторы применяются во взрывателях ракет, предназначенных для стрельбы по воздушным целям. Служат для подрыва БЧ при промахах ракет.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ВЗРЫВАТЕЛИ.

В дистанционных взрывателях датчиками команды срабатывания служат временные (дистанционные) механизмы, отсчитывающие время от момента начала их работы до момента срабатывания взрывателя. Временной механизм запускается либо в момент выстрела (сбрасывания бомбы), либо в заданной точке траектории. В механических дистанционных взрывателях (ДВ) для отсчёта времени используются часовые механизмы.

26. Назначение, компоновка уасп

Авиационные управляемые ракеты и авиационные управляемые бомбы являются управляемыми АСП, пуск и сбрасывание которых производится с авиационных носителей (самолётов, вертолётов) и предназначены для поражения воздушных, наземных и морских целей.

Отличие АУР и бомб от всех прочих АСП заключается в том, что траекторией полёта этих ракет можно управлять в зависимости от взаимного положения ракеты и цели. Точность стрельбы при этом существенно возрастает. Использование АУР и бомб позволяет также значительно упростить манёвр для выхода самолёта в точку пуска, увеличить дальность стрельбы.

Любая АУР состоит из одних и тех же по своему функциональному назначению систем:

системы управления;

боевой части;

взрывательного устройства;

двигательной установки;

системы создания управляющей силы;

электросистемы;

системы энергоснабжения.

Боевая часть предназначена для нанесения ущерба цели своими поражающими факторами при взрыве. Боевые части основного назначения предназначаются для поражения воздушных и наземных (надводных) целей (фугасные, осколочные, осколочно-фугасные, кумулятивные, кумулятивно-осколочные, кумулятивно-осколочно-фугасные, стержневые). Специальные боевые части служат для обеспечения выполнения авиацией специальных задач: освещения местности, постановки помех (осветительные, дымовые, зажигательные, сигнальные, имитационные, для постановки помех).

Взрывательное устройство обеспечивает подрыв боевой части у цели. Состоит из неконтактного или контактного взрывательного устройства и предохранительно-исполнительного механизма (ПИМ).

Система управления и система создания управляющей силы служат для вывода ракеты в точку встречи с целью. Приборы и агрегаты системы управления измеряют текущие значения параметров траектории полета ракеты и сравнивает их с потребными, которые обеспечивают встречу с целью. При не совпадении в системе управления формируется управляющий сигнал.

Двигательная установка служит для создания силы тяги в результате действия которой обеспечивается необходимая скорость полета ракеты для старта с авиационного носителя и наведения на цель. Состав двигательной установки: двигатель; ёмкости с запасом топлива; агрегаты осуществляющие запуск двигателя и изменение режима его работы.

Система энергоснабжения обеспечивает снабжение энергией других систем после пуска. В состав системы энергоснабжения входят: бортовые источники электроэнергии (аккумуляторные батареи); пневмосистема; гидросистема.

Электросистема объединяет все элементы и системы в единый комплекс. Состав: электропроводные соединения; коммутационная аппаратура.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) содержит те же системы, что и АУР, за исключением двигательной установки.

Конструктивно КАБ состоит из трёх отсеков:

головного;

силового;

приборного.

Головной отсек имеет форму конуса, задний конец которого с помощью резьбовых шпилек крепится ко второму отсеку.

На переднем торце конуса где размещены оптическая система и чувствительный элемент лазерного координатора цели (ЛКЦ). Внутри конуса головного отсека находятся электронно-вычислительное устройство и блок питания ЛКЦ.

На внешней поверхности конуса в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях под углом 45° к горизонтальной плоскости установлены четыре дестабилизатора. Там же расположен отрывной разъем, предназначенный для стыковки с носителем по электрическим цепям.

Средний отсек является силовым элементом КАБ и представляет собой цилиндр, к переднему торцу которого крепится головной отсек, а к заднему - приборный отсек.

Внутри среднего отсека размещаются боевая часть и взрыватель. На внешней поверхности, сверху, приварены два бугеля, с помощью которых КАБ подвешивается на держатель.

В приборном отсеке расположены автопилот, рулевой привод и турбогенераторный источник питания. К отсеку крепятся перистые стабилизаторы, имеющие на задних кромках рулевые поверхности.

КАБ выполнена по аэродинамической схеме «бесхвостка». Приборный отсек имеет лючок для ввёртывания взрывателя в донное очко боевой части, лючок для регулировки нулевых положений рулевых поверхностей и лючок для контрольного штепсельного разъёма.

27. Классификация и основные характеристики уасп

АУР классифицируются по ряду признаков, каждый из которых в значительной степени характеризует конструкцию ракеты, её боевые возможности и особенности боевого применения:

По назначению:

«Воздух-Воздух»,

«Воздух-Поверхность».

По дальности стрельбы:

малой дальности (от 3 до 20 км.);

средней дальности (от 20 до 50 км.);

большой дальности (до 100 км. и более).

По типу двигателя:

с ракетным двигателем на твердом топливе;

с жидкостным ракетным двигателем;

с воздушно-реактивным двигателем.

По типу системы создания управляющей силы:

с аэродинамической системой. Управляющие силы создаются в результате обтекания воздушным потоком аэродинамических поверхностей ракеты (крыло, корпус, рули, дестабилизаторы, стабилизаторы);

с газодинамической системой. Управляющая сила создается ракетным двигателем.

По типу системы управления:

Автономные - управление полётом ракеты осуществляется аппаратурой, расположенной на борту самолета и не имеющей связи ни с точкой старта ракеты ни с целью. Полет ракеты осуществляется по заранее заданной программе;

Телеуправляемые - с помощью аппаратуры, расположенной на пункте управления (самолёте, вертолёте), определяются координаты ракеты и цели относительно пункта управления и на основе этого вычисляются потребные значения этих параметров траектории ракеты;

Самонаводящиеся - вся информация, которая необходима для создания требуемых параметров полета ракеты, формируется за счет использования энергии излучаемой или отраженной от цели. С помощью устройств, расположенных на ракете, в процессе наведения ракеты определяются текущие координаты цели и характеристики её движения относительно ракеты и формируются параметры управления;

Комбинированные - система управления представляет собой объединение двух или трёх из рассмотренных систем управления.

Характеристики ракеты подразделяются на две группы:

тактико-технические характеристики;

эксплуатационные характеристики.

Тактико-технические характеристики:

Назначение ракеты (в зависимости от цели, для поражения которых они предназначены).

Типы самолетов, с которых возможно их применение.

Допустимые условия боевого применения:

диапазон допустимых высот полета ракеты в процессе наведения её на цель;

диапазон допустимых скоростей полета носителя при пуске ракеты;

диапазон допустимых дальностей до цели в момент пуска;

диапазон допустимых курсовых углов или ракурсов цели в момент пуска ракеты «В-В» и диапазон допустимых углов пикирования для ракет «В-П».

Масса боеготовой ракеты и её геометрические размеры.

Тип и масса боевой части.

Тип системы управления.

Тип двигателя.

Максимальная управляющая перегрузка, время управляемого полета ракеты.

Эксплуатационные характеристики:

Состояние поставки от предприятий промышленности. Ракеты могут поставляться как цельно, так частями. На них могут устанавливаться колодки (транспортировочного и боевого положения). Состояние поставки определяет трудозатраты для технической позиции подготовки ракет.

Допустимые условия эксплуатации, хранения, транспортировки.

Гарантийный ресурс.

Межрегламентный ресурс.

Тип позиции предварительной подготовки ракеты.

Трудозатраты на подготовку ракеты к применению.

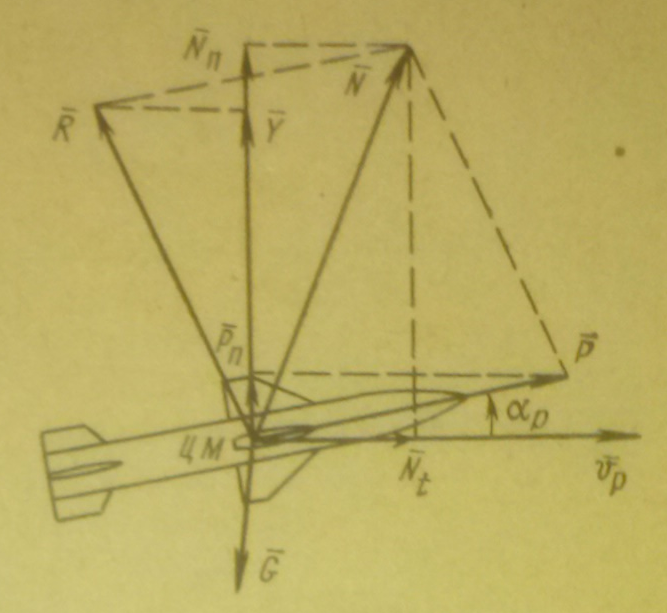

28. Управляющая сила и способы её создания в управляемых асп.

На ракету в полёте действуют три силы:

Р - сила тяги двигателя, направленная по

продольной оси ракеты, R - полная

аэродинамическая сила, G - сила тяжести.

- сила тяги двигателя, направленная по

продольной оси ракеты, R - полная

аэродинамическая сила, G - сила тяжести.

При изменении величины

и направления аэродинамической и

газодинамической сил изменяется

равнодействующая этих сил N. Составляющая

Nn, лежащая в плоскости, перпендикулярной

вектору скорости ракеты, изменит

направление вектора Vp. Эта сила

Nn называется управляющей.

Управляющая сила создаёт нормальное

ускорение jn:

, где m – масса ракеты.Нормальное ускорение

jn измеряемое в единицах ускорения

силытяжести g, называется нормальной

перегрузкой :

, где m – масса ракеты.Нормальное ускорение

jn измеряемое в единицах ускорения

силытяжести g, называется нормальной

перегрузкой :

Максимальное значение нормальной перегрузки, которое может создать ракета, называется располагаемой перегрузкой nр. Для полёта ракеты по некоторой траектории должно соблюдаться условие: n р> n тр, где: nтр - нормальная перегрузка, требуемая для полёта по данной траектории.

Управляющая сила Nn

равна геометрической сумме проекции Y

полной аэродинамической силы (подъёмной

силы) и проекции Рn -силы тяги

двигателя на плоскость, перпендикулярную

вектору скорости: .

.

Существуют два способасоздания управляющей силы: аэродинамический и газодинамический.В соответствии с этим различают ракеты с аэродинамическим и газодинамическим управлением. В ракетах совершающих полёт за пределами атмосферы на высотах более 30 км, применяется газодинамическое управление.

Газодинамическая управляющая сила создаётся путями:

• размещения отклоняемых рулевых поверхностей (газовых рулей) в потоке газов, истекающих из сопла основного двигателя;

• поворотом всего двигателя; поворотом сопла или соплового насадка с косым срезом.

Основной составляющей управляющей силы является подъёмная сила, которая создаётся несущими поверхностями ракеты (крылом, корпусом и оперением), путём поворота их на некоторый угол атаки α к вектору скорости ракеты. Основная часть управляющей силы создаётся крылом.

Оперение ракеты состоит из двух частей:

• неподвижно установленное на корпусе ракеты;

• поворачивающееся относительно корпуса ракеты.

Подвижную часть оперения называют рулями.Неподвижная часть оперения, установленная в головной части корпуса ракеты называется дестабилизатором. Неподвижная часть оперения ракеты, установленная в хвостовой части корпуса, называется стабилизатором.

Крыло и оперение вместе с корпусом ракеты образуют аэродинамическую схему ракеты, которая классифицируется по двум основным признакам:

• по числу консолей крыла;

• по взаимному расположению на корпусе ракеты крыла и рулей.

По числу консолей крыла аэродинамические схемы бывают:

• с плоской аэродинамической симметрией;

• с осевой аэродинамической симметрией.

По взаимному расположению крыла и рулей существуют 4 схемы:

• Нормальная схема, в которой рули расположены на корпусе ракеты позади крыла.

• Обратная схема («утка») – рули располагаются впереди крыла.

• Элевонная схема – крыло вытянуто к хвостовой части ракеты, рули, называемые элевонами, установлены на задних кромках консолей крыла, а спереди расположен дестабилизатор.

• Схема с поворотным крылом – подвижные аэродинамические поверхности создают основную часть управляющей силы и называются поворотным крылом. В хвостовой части ракеты установлены неподвижные аэродинамические поверхности, называемые стабилизатором.

29. Назначение, классификация, устройство, принцип действия боевых частей уасп.

Боевые части УАСП предназначены для поражения воздушных, морских, наземных целей, а также для обеспечения выполнения авиацией вспомогательных, специальных задач. Боевые части (БЧ) классифицируются в зависимости от назначения: - основного назначения; - специальные боевые части.

БЧ основного назначения предназначаются для поражения воздушных и наземных (надводных) целей. Специальные БЧ служат для обеспечения выполнения авиацией специальных задач: освещения местности, постановки помех радиолокационным и инфракрасным средствам обнаружения.

По форме корпуса: цилиндрическая, конусно-цилиндрическая,оживально-цилиндрическая, контейнерного типа.По месту расположения: головные, центрального расположения,хвостовые.В зависимости от типа системы подрыва БЧ бывают: - ударного;- дистанционного действия.

Устройство и принцип действия.БЧ ударного действия поражают цели продуктами детонации, ударной волной, кумулятивной струёй или осколками и по виду основных поражающих факторов они подразделяются на боевые части: фугасного, осколочно-фугасного, кумулятивного, кумулятивно-осколочно-фугасного действия.

БЧ дистанционного действия предназначены для поражения целей как при прямом попадании ракет в них, так и при разрыве БЧ на некотором расстоянии относительно целей.

Поражение целей при этом может осуществляться продуктами детонации и ударной волной при прямом попадании и малых промахах ракет, осколочно-фугасным и осколочным действием.

Фугасные БЧ поражают цели вследствие разрушающего действия разлетающихся продуктов взрыва, которые образуются в результате взрывчатого превращения ВВ и ударной волны. Ониприменятся в ракетах класса "В-3", которые предназначаются для действия по крупным сооружениям и площадным целям. Корпус БЧ фугасного действия представляет собой стальную монолитную оболочку оживально - цилиндрической или конусно-цилиндрической формы.

Осколочные БЧ поражают цели осколками, которые образуются при дроблении корпуса боевых частей. Для обеспечения дробления корпуса БЧ на осколки определённого веса,на корпусе БЧнаносят насечки, по которым происходит её дробление, или применятся специальные рубашки, помещаемые внутри корпуса, которые благодаря специальной конфигурации обеспечивают дробление корпуса на определённое количество осколков заданного веса. Осколочные БЧ применяются в АУР класса "В-В". Высокая эффективность действия таких БЧ достигается направленным разлётом осколков в очень узком секторе.

Осколочно-фугасные боевые части по сравнению с фугасными имеют более сильное осколочное действие и применяются в основном для поражения наземных и надводных целей.

БЧ кумулятивного действия снаряжаются АУР, применяемые для поражения наземных бронированных целей. Боевая часть кумулятивного действия обеспечивает сильное бронепробивное действие за счет кумулятивного эффекта.

Кумулятивный эффект можно наблюдать на зарядах ВВ, имеющих выемки без специальных облицовок, а также на зарядах ВВ, имеющих выемки со специальными металлическими облицовками. Если выемка имеет металлическую облицовку, то в результате значительно возрастает кумулятивный эффект. Усиление кумулятивного эффекта при наличии облицовки связано с перераспределением энергии между продуктами взрыва и металлом облицовки и переходом части металла облицовки в кумулятивную струю.

БЧ кумулятивно-осколочно-фугасного действия применяются для снаряжения АУР класса «В-П», предназначенных для поражения подвижных и неподвижных малоразмерных наземных и надводных целей. Поражающее действие такой БЧ осуществляется кумулятивной струёй, фугасным действием и осколками при прямом попадании ракеты в цель. БЧ кумулятивно-осколочно-фугасного действия монтируется в головной части ракеты или же в отсеках, примыкающих к ней.

С тержневые

БЧпредназначены для

действия по панелям летательных

аппаратов. Основным элементом стержневой

БЧ является набор стержней квадратного

или круглого сечения, уложенных на

поверхности заряда. Стержни соединены

(сварены) попеременно верхними или

нижними концами. При подрыве они

разлетаются, образуя сплошное кольцо.

Преимущество заключается в нанесении

сплошного разреза обшивки и силового

набора, приводящего к разрушению

конструкции планера.

тержневые

БЧпредназначены для

действия по панелям летательных

аппаратов. Основным элементом стержневой

БЧ является набор стержней квадратного

или круглого сечения, уложенных на

поверхности заряда. Стержни соединены

(сварены) попеременно верхними или

нижними концами. При подрыве они

разлетаются, образуя сплошное кольцо.

Преимущество заключается в нанесении

сплошного разреза обшивки и силового

набора, приводящего к разрушению

конструкции планера.

30. Назначение, классификация, устройство и принцип действия взрывательных устройств уасп.

Ударными называются взрыватели, срабатывающие при ударе о преграду. В результате удара происходит перемещение подвижных деталей взрывателя, которые используются либо для накола капсюля, либо для замыкания контактов электрической цепи.

Механический взрыватель ударного действия состоит из следующих узлов: ударного механизма, механизма дальнего взведения, огневой цепи, предохранительных устройств, самоликвидатора.

Ударный механизм предназначен для возбуждения взрыва капсюля при встрече с преградой. Он состоит из: ударника с жалом, предохранительной пружины, капсюля.

Механизм дальнего взведения служит для перевода деталей ударных механизмов из нейтрального положения в боевое. Операция взведения начинается с момента выстрела и заканчивается к моменту удаления ракеты от самолёта на определённое расстояние. Величина этого расстоянияназывается дальностью взведения. Дальность взведения должна быть такова, чтобы разрыв боевой части ракеты при случайном срабатывании ударного механизма после взведения был безопасным для стреляющего самолёта.

Огневая цепь обеспечивает требуемое действие взрывателя после срабатывания ударного механизма, мгновенно или с некоторой задержкой. Задержку обеспечивает замедлитель, в качестве которого используется столбик сильно спрессованного дымного пороха, сгорающего за определённое время, взрывной импульс капсюля усиливается детонатором, роль которого выполняет шашка бризантного взрывчатого вещества - тетрила, тэна или гексогена.

Предохранительные устройства обеспечивают безопасность при транспортировке взрывателей, при служебном обращении с ними и исключают возможность преждевременного срабатывания ударного механизма на траектории ракеты после взведения.

Самоликвидаторы применяются во взрывателях ракет, предназначенных для стрельбы по воздушным целям. Они служат для подрыва боевой части при промахах ракет. Благодаря самоликвидатору разрыв боевой части происходит в воздухе, чем обеспечивается безопасность наземных войск и боевой техники при стрельбе над собственной территорией. В качестве самоликвидаторов используются пороховые и часовые устройства, вызывающие срабатывание взрывателя через определённое время после выстрела.

Электрический взрыватель ударного действия срабатывает не от накола капсюля, а в результате прохождения тока через электро-воспламенитель или электродетонатор. Исполнительной частью служит электрическая цепь, состоящая из: датчика цели; источника питания; электровоспламенителя. Датчик цели представляет собой контактное устройство, замыкающее боевую цепь при ударе о преграду.

Неконтактными называются взрыватели, срабатывающие вблизи цели под воздействием энергии, излучаемой или отражаемой целью. К ним относятся:

- электростатические (используют энергию электрического поля);

- магнитные (используют энергию магнитного поля);

- радиовзрыватели (используют электромагнитную энергию в диапазоне радиоволн);

- оптические (используют электромагнитную энергию в диапазоне от инфракрасных до ультрафиолетовых лучей);

- акустические (используют энергию звуковых колебаний);

- гидродинамические (используют энергию гидропотока, создаваемого при движении кораблей);

- вибрационные (используют энергию упругих колебаний грунта придвижении танков, поездов и другой боевой техники).

Основными узлами неконтактных взрывателей являются: источник питания, передающее (излучающее) устройство, приемное устройство, усилитель, предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ).

Источник питания обеспечивает электрической энергией работу всех элементов взрывателя. Он может быть выполнен в виде гальванического элемента, магнито-электрического генератора и т.д. Для питания схемы взрывателя может быть использована также бортовая сеть ракеты.

Передающее устройство предназначено для преобразования электрической энергии источника питания в другие виды энергии и излучения ее в определенном направлении. Конструкция передающего устройства зависит от типа взрывателя.

Усилитель предназначен для усиления рабочего сигнала, возникающего на выходе приемника, так как рабочий сигнал обычно мал по величине и недостаточен для срабатывания взрывателя.

Предохранительно-исполнительный механизм обеспечивает:

- безопасность при хранении, транспортировке и служебном обращении со взрывателем;

- взведение взрывателя на безопасном расстоянии от места пуска ракеты;

- подрыв боевой части при поступлении рабочего сигнала;

- самоликвидацию боевой части при больших промахах ракеты в случае стрельбы по воздушным целям.

Вопрос 31. Назначение, классификация, принцип действия электрических и гидравлических рулевых приводов.

Рулевыми приводаминазываются автоматические устройства, которые отклоняют органы управления ракеты (рули, поворотное крыло, элероны, дефлектор и т.п.) в соответствии с управляющими сигналами. Рулевые приводы используют энергию от системы энергоснабжения для усиления управляющих сигналов по мощности и выполнения механической работы по отклонению рулей, под которыми в дальнейшем понимаем любые органы управления ракетой.

В зависимости от вида энергии, используемой приводом для отклонения рулей, различают:

- газовые;

- гидравлические;

- электрические рулевые приводы.

В гидравлических рулевых приводах для отклонения рулей используется энергия жидкости, находящейся под давлением.

Электрические рулевые приводы отклоняют рули за счет электроэнергии.

Основной нагрузкой, преодолеваемой рулевым приводом, является шарнирный момент руля.

Шарнирным моментом Мш называется момент управляющей силы Yр , создаваемой рулем, относительно оси вращения руля. (рис.1.1)

Мш= YplpcospYplp(1)

где: lp- координата центра давления руля относительно оси его вращения; p- угол атаки руля.

Lp

р

Рис 1.1. Схема образования шарнирного момента руля

В АУР ось вращения руля размещают на корневой хорде руля таким образом, чтобы на всех скоростях и высотах полета ракеты центр давления руля находился позади оси его вращения. В результате шарнирный момент руля всегда направлен в сторону возвращения руля к нулевому углу атаки p.

Электрические рулевые приводы

Электрические рулевые приводы (ЭРП) выполнены в виде отсеков ракеты или в виде отдельных рулевых машин, содержащих высокоточный редуктор, исполнительный электродвигатель, датчик угла, электронную плату управления. ЭРП имеют минимальные массогабаритные характеристики и предназначены для работы в кратковременных режимах, соответствующих режимам работы летательных аппаратов.

Электронная плата управления выполнена на современной элементной базе с применением быстродействующих специализированных микроконтроллеров, в которых реализованы цифровые контуры управления по углу, скорости и моменту. Управление ЭРП осуществляется аналоговым или цифровым сигналом. Настройка ЭРП под конкретную нагрузку происходит с помощью специализированного программного обеспечения, реализующего адаптивное управление.

Питание ЭРП может осуществляться как от внешнего, так и от автономного электрохимического источника тока.

Электроприводы гироскопических датчиков содержат исполнительный электродвигатель с датчиком обратной связи и электронную плату управления. Электроприводы имеют минимальные массогабаритные характеристики и высокую стабильность скорости вращения.

Гидравлические рулевые приводы.

В гидроприводе рабочим телом является жидкость, которая практически несжимаема. Поэтому по сравнению с газовым приводом гидропривод имеет более высокое быстродействие и обладает большой мощностью при сравнительно небольших габаритах.

Наибольшее распространение получили гидроприводы с золотниковым устройством распределения жидкости. Принципиальная схема такого привода с золотником поступательного действия показана на рис.3.1.

Рис.3.1. Принципиальная схема гидравлического рулевого привода с золотником

1-усилитель; 2-ЭМП; 3-золотник; 4-втулка; 5-цилиндр; 6-поршень; 7-руль; 8-движок потенциометра; 9-магистраль высокого давления; 10-магистраль слива; 11,12-трубопроводы; 13,14-окна; 15-входное окно; 16,17-окна магистрали слива.

Рассмотрим принцип действия

этого привода. Пусть в исходном состоянии

управляющий сигнал

является нулевым (

является нулевым ( )и

поршень занимает среднее положение в

цилиндре. Тогда напряжение

)и

поршень занимает среднее положение в

цилиндре. Тогда напряжение

с

потенциометра 8 также является нулевым

(

=

О) и на входе усилителя 1 действует

сигнал

с

потенциометра 8 также является нулевым

(

=

О) и на входе усилителя 1 действует

сигнал

.

В этом случае ЭМП

устанавливает золотник 3 в среднее

положение во втулке 4, при котором

среднее плечико золотника 3 закрывает

входное окно 15 магистрали 9 высокого

давления, а крайние плечики золотника

закрывают окна 16 и 17 магистрали 10

слива. Поэтому жидкость в полости

цилиндра не поступает, и поршень 6

неподвижен.

.

В этом случае ЭМП

устанавливает золотник 3 в среднее

положение во втулке 4, при котором

среднее плечико золотника 3 закрывает

входное окно 15 магистрали 9 высокого

давления, а крайние плечики золотника

закрывают окна 16 и 17 магистрали 10

слива. Поэтому жидкость в полости

цилиндра не поступает, и поршень 6

неподвижен.

Пусть

на вход усилителя 1 поступил сигнал

такой полярности, что по сигналу

такой полярности, что по сигналу

ЭМП переместил золотник влево на

величину х

от его среднего положения во втулке

4. В результате во входном окне 15

образуется входной дроссель площадью

ЭМП переместил золотник влево на

величину х

от его среднего положения во втулке

4. В результате во входном окне 15

образуется входной дроссель площадью

(3.1)

(3.1)

где:

-

диаметр плечиков золотника;

-

диаметр плечиков золотника;

-

коэффициент, определяемый формулой

-

коэффициент, определяемый формулой

(угол

(угол

показан в сечении а-а, рис.3.1).

показан в сечении а-а, рис.3.1).

Одновременно

в окне 16 образуется выходной дроссель

площадью

(рис.3.1). Через входной дроссель и

трубопровод 11 полость № 1 цилиндра

соединяется с магистралью 9 высокого

давления, и давление

(рис.3.1). Через входной дроссель и

трубопровод 11 полость № 1 цилиндра

соединяется с магистралью 9 высокого

давления, и давление

жидкости в этой полости возрастает, а

выходной дроссель и трубопровод 12

полость № 2 цилиндра соединяется с

магистралью 10 слива, и давление

жидкости в этой полости возрастает, а

выходной дроссель и трубопровод 12

полость № 2 цилиндра соединяется с

магистралью 10 слива, и давление

жидкости

в этой полости уменьшается. Под действием

силы от разности

жидкости

в этой полости уменьшается. Под действием

силы от разности

давлений жидкости поршень 6 будет

двигаться влево, поворачивая руль и

перемещая движок потенциометра 8. Сигнал

давлений жидкости поршень 6 будет

двигаться влево, поворачивая руль и

перемещая движок потенциометра 8. Сигнал

той же полярности, что и

,

будет возрастать по величине, и разность

той же полярности, что и

,

будет возрастать по величине, и разность

,

ЭМП поставит золотник в среднее положение

во втулке, при котором дроссели закроются,

и поршень 6 остановиться. Так как

,

ЭМП поставит золотник в среднее положение

во втулке, при котором дроссели закроются,

и поршень 6 остановиться. Так как

то перемещение поршня и угол поворота руля пропорциональны управляющему сигналу .

Гидропривод с гидроусилителем «сопло-заслонка»

Схема гидропривода с

золотником поступательного действия

и гидроусилителем «сопло – заслонка»

показана на рис. 3.4. Кроме элементов,

общих с ранее рассмотренным гидроприводом

и имеющих те же обозначения, что и на

рис.3.1, в составе этого гидропривода

входит также гидроусилитель, который

содержит заслонку 18, трубопроводы

19, 20 и торцовые полости 21, 22, втулки 4, в

которых установлены пружины 23, 24. В

трубопроводах 19, 20, которые подводят

жидкость к заслонке и в полости 21 и 22,

установлены входные дроссели 25, 26

постоянных и равных площадей

(3.5)

(3.5)

Рис. 3.4. Принципиальная схема гидропривода с гидроусилителем «сопло-заслонка»

1-усилитель; 2-ЭМП; 3-золотник; 4-втулка; 5-цилиндр; 6-поршень; 7-руль; 8-движок потенциометра; 9-магистраль высокого давления; 10-магистраль слива; 11,12-трубопроводы; 13,14-окна; 15-входное окно; 16,17-окна магистрали слива; 18-заслонка; 19,20-трубопроводы; 21,22-торцевые втулки; 23,24-пружины; 25,26-входные дроссели; 27,28-сопла.

Выходные дроссели усилителя

представляют собой цилиндрические

зазоры между торцами сопел 27, 28 и

заслонкой. Площади

и

и

выходных дросселей изменяются с

изменением положения заслонки.

Рассмотрим принцип действия этого

привода. Пусть в исходном положении

и

выходных дросселей изменяются с

изменением положения заслонки.

Рассмотрим принцип действия этого

привода. Пусть в исходном положении

и

,

так как поршень 6 занимает среднее

положение в цилиндре 5. Тогда на входе

усилителя 1 имеем

и ЭМП 2 устанавливает заслонку в среднее

положение (

,

так как поршень 6 занимает среднее

положение в цилиндре 5. Тогда на входе

усилителя 1 имеем

и ЭМП 2 устанавливает заслонку в среднее

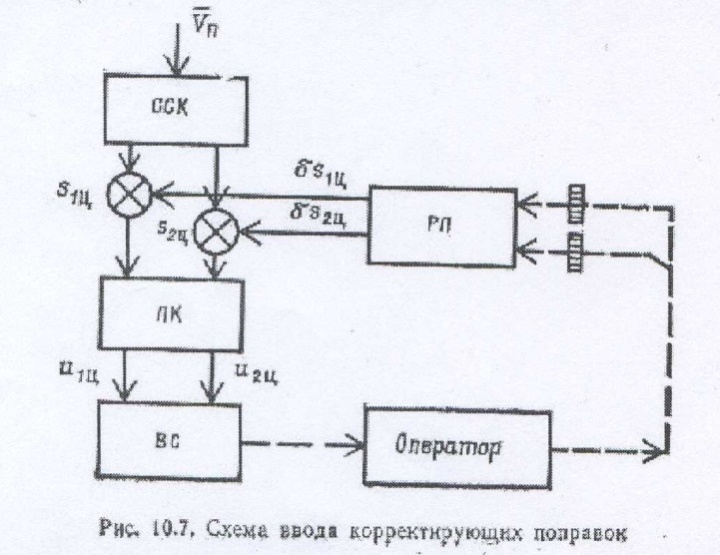

положение ( ),