- •Препарирование зуба под коронку. Осложнения и методы профилактики.

- •Характеристика групп сложности определения центральной окклюзии при частичном отсутствии зубов.

- •Принципы ортопедической стоматологии как клинической дисциплины. Ее связь с естественнонаучными, медико-биологическими и клиническими дисциплинами.

- •Реакция твердых тканей зубов и организма в целом на препарирование зубов.

- •Методы определения мезио-дистального положения нижней челюсти.

- •Билет № 3

- •Слепочные материалы. Классификация. Характеристика.

- •Мостовидные протезы, их составные элементы, основы конструирования.

- •Билет № 4

- •Обезболивание в ортопедической стоматологии.

- •Клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированной коронки на базе штампованной коронки (Белкин, Куриленко).

- •Перебазировка съемных протезов (показания, методики).

- •Билет № 5

- •Очаговый пародонтит. Этиология, клиника и методы ортопедического лечения при полном зубном ряде.

- •Врачебные ошибки при определении центрального соотношения челюстей.

- •Этика и деонтология во взаимоотношениях врач-больной.

- •Билет № 6

- •Морфология и функциональная характеристика зубов и зубных рядов при физиологическом прикусе.

- •Препарирование зубов под пластмассовую и фарфоровую коронку.

- •Виды ортопедической помощи в комплексном лечении заболеваний пародонта.

- •Билет № 7

- •Строение и функция височно-нижнечелюстного сустава.

- •Методы изготовления временных пластмассовых коронок. Показания к их применению.

- •Билет 15

- •Виды съемных протезов (пластиночные, бюгельные, съемные мостовидные). Их характеристика.

- •Билет № 16

- •3)Изготовление штифтовых конструкций из композитных материалов. Показания. Методы изготовления.

- •Билет № 17

- •3)Определение центральной окклюзии при дефектах 3 группы сложности.

- •Жевательные и мимические мышцы. Их расположение и функция.

- •3)Лабораторный этап изготовления восковой композиции пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов.

- •Билет № 19

- •Биодинамика нижней челюсти, взаимоотношение всех звеньев зубочелюстной системы.

- •3.Клинический этап проверки конструкции частичного съемного протеза.

- •Билет № 20

- •Мастикациография. Фазы жевательных движений при откусывании и пережевывании пищи.

- •Билет № 21

- •Основные требования, предъявляемые к правильно припасованной коронке.

- •22 Билет

- •Понятие артикуляции, окклюзии и прикуса. Их характеристики.

- •Оценка состояния корня зуба и возможности его использования под штифтовую конструкцию.

- •Клинические показания к изготовлению бюгельных протезов.

- •23 Билет

- •Центральная окклюзия, ее характеристика.

- •2. Искусственные коронки, классификация и сравнительная характеристика.

- •Замещение частичных дефектов зубных рядов бюгельными протезами, их конструкция. Показания и противопоказания.

- •24 Билет

- •Клинико-лабораторные этапы изготовления каркаса бюгельного протеза с литьем на модели.

- •2. Правила припасовки искусственных коронок.

- •3. Виды физиологических и патологических прикусов.

- •25 Билет

- •Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти.

- •Особенности конструирования мостовидных протезов в зависимости от протяженности дефекта зубного ряда.

- •Методы фиксации бюгельных протезов.

- •26 Билет

- •Значение параллелометрии при изготовлении съемных конструкций шинирующих аппаратов при пародонтитах

- •2. Нержавеющая сталь: химический состав, физико-химические свойства, применение.

- •3. Показания к изготовлению мостовидных протезов.

- •27 Билет

- •Осложнения при пользовании мостовидными протезами.

- •Клинические ориентиры для выбора и постановки искусственных зубов при полной адентии.

- •Воск: разновидности, химический состав, физико-механические свойства, применение в клинике и лаборатории.

- •28 Билет

- •Показания к использованию различных групп слепочных материалов.

- •2. Ошибки и осложнения при лечении несъемными мостовидными протезами. Методы профилактики.

- •Съемные шинирующие конструкции при пародонтитах. Клинико-лабораторные этапы их изготовления.

- •2. Простой штифт-зуб и по и-Маркосян:

- •3. Осложнения при пользовании съем пластиноч протезов, онко-настороженность:

- •1. Виды гипсовок воск композиций в кювету:

- •2. Показания к удалению зубов при пародонтитах. Значение непосред протезирования. Клинико-лаб этапы изготовления несъемных конструкций:

- •3. Светоотверждаемые облицовочные материалы. Фиксирующие материалы – цементы, разновидности, хим состав:

- •1. Слепки, классиф, методика снятия слепков:

- •2. Определение ц.О. При полном отсут зубов:

- •3. Формулировка диагноза:

- •1. Лечение генерализованного пародонтита при наличии дефектов зубных рядов. Конструкции шин-протезов.

- •2. Границы съемного протеза при полном отсутствии зубов:

- •3. Клинико-лаб этапы изготовления паяных мостовидных протезов:

- •1. Классиф шин при пародонтите, требования:

- •2. Правила пользования съемными пластиночными протезами и уход за ними:

- •3. Фарфоровые массы. Физико-мех св-ва и хим хар-ки:

- •1. Подготовка полости рта к протезированию:

- •2. Одонтопародонтограмма:

- •3. Прямой метод изготовления штифт-культевой вкладки в многокорневых зубах с примен анкерных штифтов:

- •1. Классиф дефектов зубных рядов:

- •2. Обработка съемного пластмассового протеза после полимеризации:

- •3. Осложнения при препарировании зубов, методы профилактики:

- •Билет № 50.1Методы выявления участков, блокирующих окклюзионные движения нижней челюсти.

- •2.Характеристика беззубых челюстей и слизистой протезного ложа. Классификация типов слизистой.

- •3.Клинико–лабораторные этапы изготовления паяных мостовидных протезов.

- •Билет № 51

- •Абразивные материалы. Режущие и абразивные инструменты.

- •Клинико–лабораторные этапы изготовления цельнолитых мостовидных протезов.

- •Припасовка и наложение пластиночного протеза.

- •Билет № 52

- •Штифтовая культевая вкладка. Показания к изготовлению, методы изготовления.

- •Съемные шинирующие конструкции при пародонтитах. Клинико–лабораторные этапы их изготовления.

- •Билет № 53

- •Комплексная терапия пародонтитов.

- •Методы изготовления индивидуальных ложек при полном отсутствии зубов.

- •Клинико–лабораторные этапы изготовления комбинированной коронки по Ахметову.

- •Билет № 54

- •Показания и противопоказания к изготовлению металлокерамических коронок.

- •Простая и сложная починка.

- •Мастикациография. Фазы жевательных движений нижней челюсти при откусывании и пережевывании пищи.

- •Билет № 55

- •Психотерапевтическая подготовка больных к ортопедическим манипуляциям.

- •Анатомо-физиологический метод определения высоты прикуса.

- •Билет № 56

- •Функциональные пробы Гербста и их применение.

- •1 Проба: Глотание и широкое открывание рта.

- •2 Проба: Проведение кончиком языка по красной кайме губ.

- •3 Проба: Дотрагивание кончиком языка до щеки при полузакрытом рте.

- •5 Проба: Вытягивание rу6 вперед.

- •3.Методы определения жевательной эффективности.

Простая и сложная починка.

Техника починки съемных пластиночных протезов из пластмассы,

Починку протеза производят, убедившись в том, что части протеза точно складываются по линии перелома. Отломки протеза промывают в теплой воде, высушивают и без малейшего отклонения от плоскости соприкосновения складывают в левой руке. Крепко удерживая составленные отломки при помощи разогретого зуботехнического шпателя в правой руке, склеивают их с наружной поверхности воском. Замешивают гипс и накладывают на жидкий гипс склеенный протез внутренней поверхностью, получая таким образом фиксирующую модель. После затвердевания гипса отломки снимают с модели, стачивают с каждой части в области линии перелома до 3 мм пластмассы, делая врезы до 8-10 мм в виде трапеции для лучшего сцепления, края закругляют, фрезами снимают полированную поверхность на границе перелома и укрепляют отломки на фиксирующую модель. После этого заливают образовавшуюся щель расплавленным воском и сглаживают его на уровне с протезом. Прямым способом гипсуют модель с протезом в основание кюветы, оставляя свободной от гипса только залитую воском часть, покрывают основание кюветы ее верхней частью, заливают гипсом и дальше, как обычно, производят замену воска пластмассой. В процессе полимеризации происходит монолитное (химическое) соединение отломков. Протез вынимают из кюветы, обрабатывают, шлифуют и полируют.

Починку протеза можно производить и самотвердеющей пластмассой протакрил или редонт. Для этого на линии излома наносят несколько капель дихлорэта-нового клея, который входит в комплект самотвердеющей пластмассы, складывают протез по линии излома и удерживают 3-4 мин в правильном положении. По склеенному протезу отливают из гипса модель и контрмодель, снимают отломки протеза с модели, спиливают по 2-4 мм пластмассы по краям излома и закругляют их. Изоляционным лаком «Изокол» смазывают модель и контрмодель и укладывают между ними части протеза. Готовят тесто самотвердеющей пластмассы: насыпают порошок в жидкость до полного насыщения, закрывают сосуд стеклом до набухания массы, периодически перемешивая пакуют. На модель устанавливают контрмодель, прижимают, связывают и полимеризуют в полимеризаторе в воде комнатной температуры под давлением 2,5-3,0 атм в течение 10-15 мин. Вынимают протез, обрабатывают его, шлифуют и полируют.

Мастикациография. Фазы жевательных движений нижней челюсти при откусывании и пережевывании пищи.

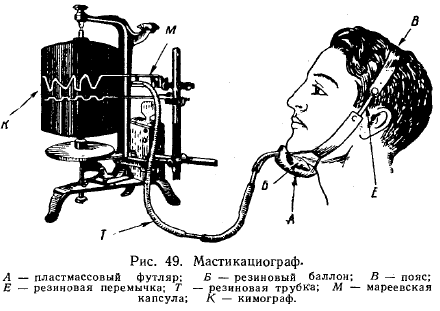

Мастикациография - запись жевательных движений нижней челюсти. Рубиновым подробно разработан этот метод, а также расшифровано значение каждой фазы жевания. С помощью мастикациографии определяют нарушение и динамику восстановления движений нижней челюсти. При помощи специальных аппаратов (мастикациографа) записываются всевозможные движения нижней челюсти на ленте кимографа или осциллографа. По кривым можно судить о характере жевательных движений нижней челюсти. Этот метод назван автором мастикациографией (запись жевания).

Сущность

этого метода заключается в том, что при

помощи мастикациографа, состоящего из

резинового баллона и пластмассового

футляра, путем воздушной передачи через

мареевскую капсулу записываются на

вращающейся ленте кимографа бсевозможные

движения нижней челюсти.

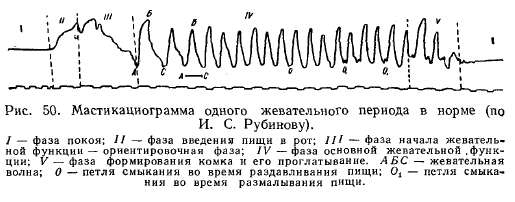

Графически в норме принятие одного куска пищи до момента проглатывания характеризуется пятью фазами (рис. 50). На мастикациограмме каждая фаза имеет свою характерную графическую картину.

I фаза — фаза покоя — до введения пищи в рот. При этом нижняя челюсть неподвижна, мускулатура находится в минимальном тонусе, нижний зубной ряд отстоит от верхнего на расстоянии 2—3 мм. На мастикациограмме эта фаза обозначается в виде прямой линии (I) в начале жевательного периода на уровне между основанием и вершиной волнообразной кривой.

II фаза —фаза введения пищи в рот. Эта фаза соответствует моменту введения куска пищи в рот. Графически этой фазе соответствует первое восходящее колено кривой (II), которое начинается сразу из линии покоя. Размах этого колена максимально выражен, а крутизна его указывает на скорость введения пищи в рот.

III фаза—фаза начала жевательной функции, или ориентировочная фаза. Начинается эта фаза с вершины восходящего колена и соответствует процессу приспособления к разжевыванию куска пищи и дальнейшей его механической обработке. В зависимости от физико-механических свойств пищи происходят изменения в ритме и размахе кривой данной фазы. При первом дроблении целого куска пищи одним движением (приемом) кривая этой фазы имеет выраженную плоскую вершину (плато), переходящую в пологое нисходящее колено до уровня линии покоя. При начальном дроблении и сжатии отдельного куска пищи в несколько приемов (движений) путем подыскания лучшего места и положения для сжатия и дробления происходят соответствующие изменения в характере кривой. На фоне плоского плато (вершины) имеется ряд коротких добавочных волнообразных подъемов, расположенных выше уровня линии покоя.

IV фаза — фаза основной жевательной функции. Графически эта фаза характеризуется правильным чередованием периодических жевательных волн. Характер и продолжительность этих волн в нормальном жевательном аппарате зависят от консистенции и величины куска пищи. При жевании мягкой пищи отмечаются частые равномерные подъемы и спуски жевательных волн.

При жевании твердой пищи в начале фазы основной жевательной функции отмечаются более редкие спуски жевательной волны. Чем пища тверже и оказывает большее сопротивление, замедляя момент поднятия нижней челюсти, тем нисходящее колено более отлого. Затем, последовательно подъемы и спуски жевательных волн учащаются. Интервалы между отдельными волнами (0) соответствуют паузам при остановке нижней челюсти во время смыкания. Величина этих интервалов указывает на продолжительность пребывания зубных рядов в стадии смыкания. Смыкание может быть при контакте жевательных поверхностей и без контакта. Об этом можно судить по уровню расположения линии интервалов или «петель смыкания», как они будут именоваться ниже. Расположение «петель смыкания» выше уровня линии покоя указывает на отсутствие контакта между зубными рядами. Если же «петли смыкания» расположены ниже линии покоя, то это означает, что жевательные поверхности зубов в контакте или близки к контакту.

Ширина петли, образованной нисходящим коленом одной жевательной волны и нисходящим коленом другой, указывает на скорость перехода от смыкания к размыканию зубных рядов. Острый угол петли говорит о том, что пища подверглась кратковременному сжатию. Увеличение этого угла указывает на большую продолжительность сжатия пищи между зубами. Прямая площадка этой петли свидетельствует о соответствующей остановке нижней челюсти в процессе раздавливания пищи. «Петля смыкания» с волнообразным подъемом посредине (0) говорит о растирании пищи при скользящих движениях нижней челюсти. Описанная выше графическая картина кривой основной фазы жевательной функции дает представление о том, как происходит последовательное сжатие и дробление пищи и ее растирание.

V фаза — фаза сформирования комка с последующим проглатыванием его. Графически эта фаза отмечается волнообразной кривой с некоторым уменьшением высоты размахов этих волн. Акт формирования комка и подготовки его к глотанию зависит от свойств пищи. При мягкой пище комок формируется в один прием; при твердой рассыпчатой пище он формируется и проглатывается в несколько приемов. Соответственно этим движениям записываются кривые на вращающейся ленте кимографа. После проглатывания пищевого комка устанавливается новое состояние покоя жевательного аппарата. Графически это состояние покоя представляется в виде горизонтальной линии (1). Она служит первой фазой следующего жевательного периода.

Соотношение продолжительности отдельных фаз жевательного периода и характер участков кривой меняются в зависимости о г размеров пищевого комка, консистенции пищи, аппетита, возраста, индивидуальных особенностей, состояния нервнорефлекторных связей жевательного аппарата и центральной нервной системы. При пользовании методом мастикациографии следует правильно применять соответствующий регистрирующий аппарат, а анализ кривых должен базироваться на точных знаниях физиологических основ жевательного аппарата.