- •1.Крэўская ўнія 1385 г.

- •5. Иудеи и мусульмане в Речи Посполитой XV – XVIII ст.

- •6. Брэсцкая царкоўная унія і яе значэнне для гісторыі рэлігіі ў Беларусі і Украіне.

- •7. Северная война 1700—1721 годов

- •8.Культура Речи Посполиты 18 век и Просвещение

- •9.Разделы рп

- •10. Паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касьцюшкі

- •11. Беларусь і Літва ў эпоху Кацярыны іі і Паўла і

- •12. Прававое і сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі пасля далучэння да Расіі.

- •13. “Польскае пытанне” і ўрадавая палітыка Расійскай імперыі.

- •15. Общественно-политическое движение в Беларуси конец XVIII – начало XIX ст.

- •16. Развитие культуры (конец XVIII – начало XIX ст.)

- •17. Змены сацыяльнай структуры (разбор шляхты, высяленне габрэяў у вёсак) на пачатку хіх ст.

- •Канец XVIII стагодзьдзя

- •Пасьля 1830

- •18. Скасаванне Берасцейскай уніі. Аб’яднанне уніяцкай царквы з праваслаўнай.

- •21. Паустанне 1863

- •22. Буржуазные реформы

- •25. Культура и наука д. Н. XIX ст.

- •26. Экономическое положение на белорусских землях в начале 20в.

- •1900-1903- Кризис, который ускорил создание монополистических объединений с участием местного, российского и зарубежного капитала.

- •27. Столыпинская аграрная реформа (1906-1914)

- •Революция 1905-1907

18. Скасаванне Берасцейскай уніі. Аб’яднанне уніяцкай царквы з праваслаўнай.

Постепенная ликвидация Брестской унии началась в конце XVIII в., когда с Россией воссоединились Правобережная Украина и Белоруссия. План ликвидации церковной Унии был разработан священником Семашко в 1827 г. Он рассчитан был на постепенность и должен был сопровождаться постепенным сближением греко-католической Церкви с православием, и изоляцией греко-католической Церкви от католической Церкви латинского обряда. В качестве средств реализации плана ликвидации церковной Унии, переходящим в православие греко-католикам, были обещаны выгоды, а при сопротивлении - репрессии.

Ликвидация церковной Унии была подготовлена уменьшением числа греко-католических епархий с 4-х до двух и числа наиболее деятельных епископов. Уподобление православию было осуществлено изменением системы управления епархиями, посредством создания по образцу православия епархиальных консисторий (курий) и в очищении греко-католического обряда от латинизмов до состояния его на 1596 год. В 1833 г. в греко-католических епархиях поставлены были также и православные епископы. Эти назначения должны были облегчить пропаганду православия, чем занимался параллельно с правительством, как бы по общественной инициативе, созданный в 1828 г. Тайный Комитет.

С 1834 г. по указанию греко-католической Духовной Коллегии в греко-католических церквях стали вводить православные служебники и песенники, а также иконостасы, которых в большинстве церквей не было. Важным шагом по введению греко-католической Церкви в православие было подчинение греко-католической Духовной Коллегии обер-прокурору православного Синода. Для разрыва связей с Римо-католической Церковью было запрещено принимать в монашеский орден послушниками из числа римо-католиков, было решено изгнать из ордена васильян бывших римо-католиков, исключить семинаристов греко-католиков из Виленской семинарии, запретить обучение детей греко-католиков религии римо-католическим духовенством, запретить представление кандидатов на должность настоятеля храма со стороны покровителей храмов греко-католическим епископам (покровители храмов часто были римо-католики).

Греко-католические епископы первоначально почти не сопротивлялись этим распоряжениям, а епископы Семашко, Зубко и Лужинский сознательно и планомерно вели дело к ликвидации церковной Унии и присоединению греко-католиков к православию. Митрополит Булгак, хотя и понимал к чему идет дело, но не имел смелости не только протестовать но даже не дать согласия на вышеназванные мероприятия. Епархиальные консистории, довольные своей независимостью и набранные из лояльных православию членов духовенства, проводили в жизнь курс правительства.

И все же приходское духовенство и прихожане оказывали сопротивление введению православных богослужебных книг и иконостасов. В Белорусской и Литовской епархиях произошли бунты прихожан. Сопротивление же васильян было сломлено подчинением их епископату и уменьшением их численности.

По смерти митрополита Булгака, его место занял Семашко. Начался процесс сбора подписей среди духовенства за переход в православие. В Литовской епархии из 1057 священников около 300, в Белорусской - из 443 свыше 300 священников отказались переходить в православие. Это привело к репрессиям и эмиграции части духовенства. В итоге 1305 человек из духовенства подписались за переход в православие, 500 - отказались. В феврале 1839 г. на соборе в Полоцке Семашко, епископы Зубко и Лужинский вместе с представителями духовенства приняли решение о присоединении к православию. 25 марта (по старому стилю) Николай I, руководство православной Церкви согласились на принятие греко-католической Церкви в православие.

После этого началось включение греко-католиков в православие на местах. Сопротивлявшееся духовенство силою было смещено со своих приходов. Несколько десятков человек было сослано в Сибирь. Всего около 2 млн. греко-католиков включено в православие [25]. Апостольская Столица пыталась дипломатически предотвратить ликвидацию церковной Унии, но безрезультатно, в связи с чем она выразила по поводу этого события соболезнование.

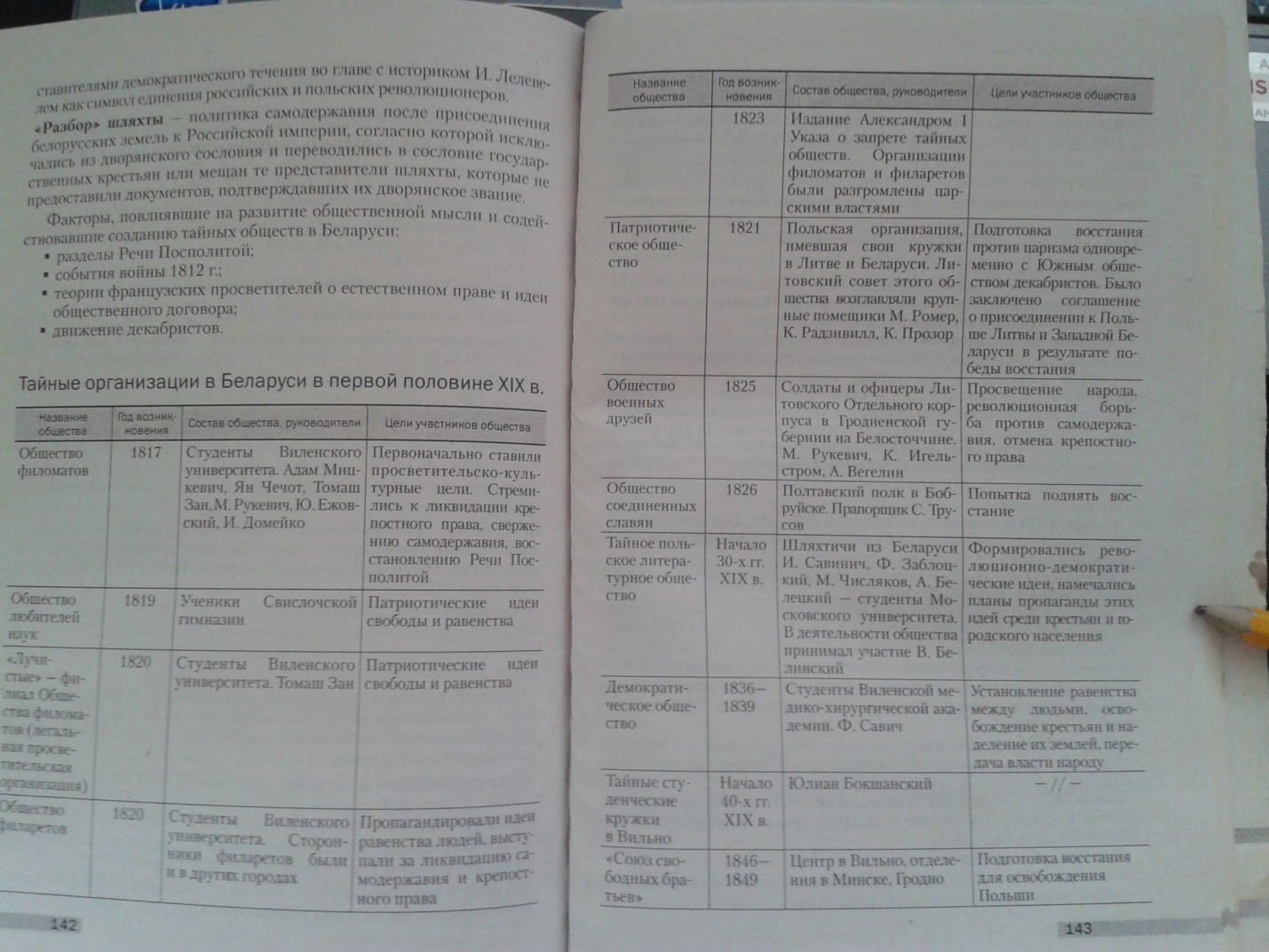

19. Патаемныя таварыствы. Факторы поспособствовавшие образованию этих сообществ и сам список.

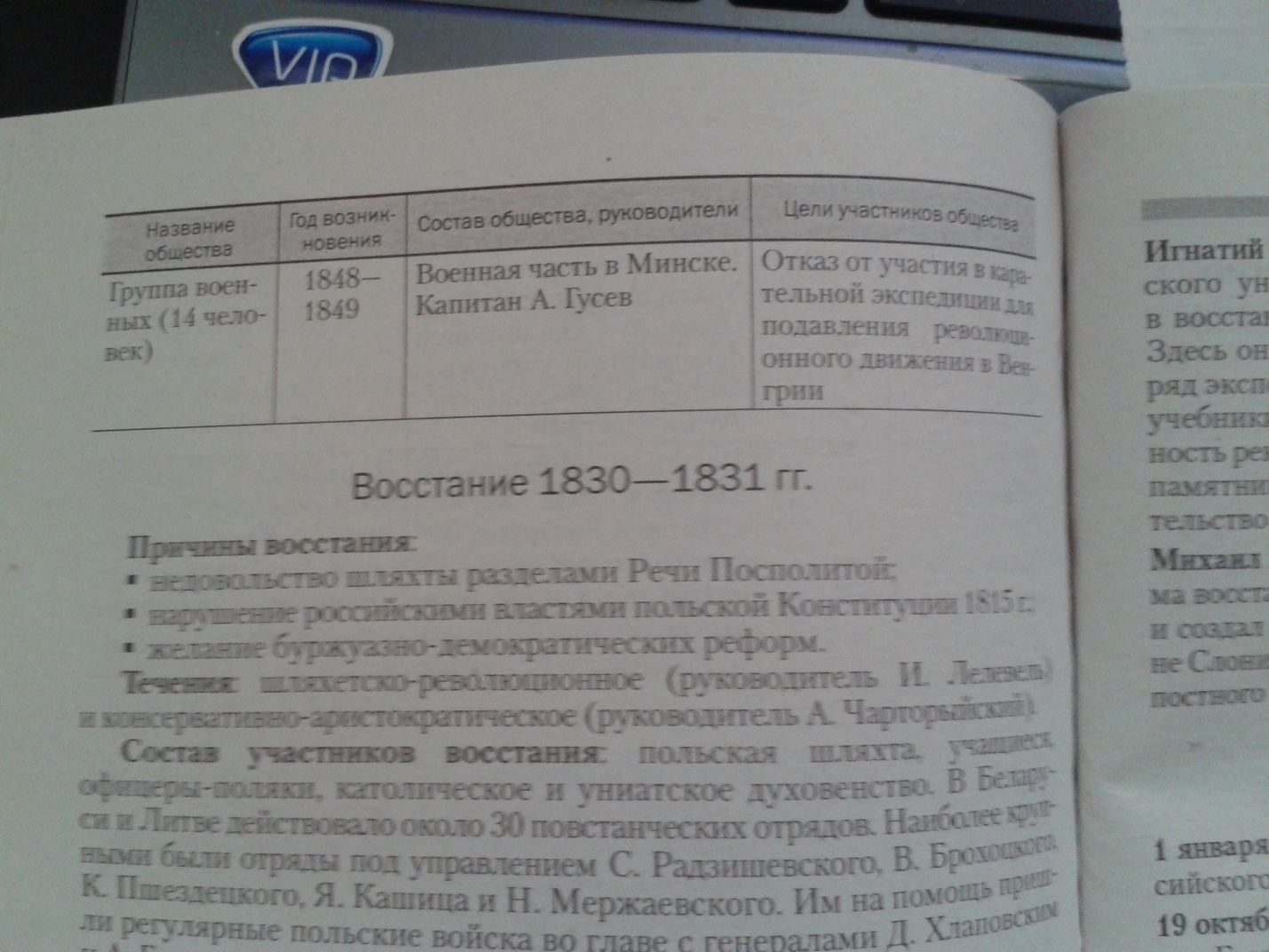

20. Паустанне 1831.

В ноябре 1830 г. в Варшаве шляхетские революционеры восстали против российского самодержавия. Причинами восстания были недовольство шляхты разделами Речи Посполитой и нарушения царским правительством конституции 1815 г. Революционно-демократические силы Польши отстаивали лозунги буржуазно-демократических преобразований, но восстанием управляли польские аристократы. Опираясь на армию Царства Польского и помощь западноевропейских стран, они добивались независимости Речи Посполитой в границах 1772 г. При этом, по их мнению, Беларусь должна была влиться в состав независимой Польши.

Царское правительство стремилось не допустить распространения восстания. В Беларуси, Литве и Украине было введено военное положение. Однако в марте — апреле 1831 г. восстание достигло Литвы и Беларуси (Ошмянский, Браславский, Дисненский и Вилейский уезды). Ядро повстанцев составляла шляхта, учащиеся, офицеры-поляки, католическое и униатское духовенство. В восстании в Беларуси и Литве участвовало около 10 тыс. человек. События развивались преимущественно стихийно, хотя и был создан Виленский центральный повстанческий комитет.

Крестьяне и мещане мобилизовывались в отряды чаще всего под принуждением, они не желали воевать, потому что восстание не решало их социальные проблемы, в то время как имперские власти обещали им освобождение от панов-повстанцев. Узкие политические цели руководителей восстания обусловили отсутствие значительной его поддержки со стороны населения.

Тем не менее в Беларуси и Литве действовало около 30 повстанческих отрядов, насчитывавших 12 тыс. человек. Наиболее крупными были отряды под управлением С. М. Радзишевского в Вилейском уезде (3,3 тыс. человек), В. Брохоцкого в Дисненском уезде (Зтыс), К. Д. Пшездецкого в Ошмянском уезде (2,5 тыс.), Я. Кашица и Н. Мержаевского в Новогрудском уезде (1 тыс.). Им на помощь пришли регулярные польские войска во главе с генералами Д. Хлаповским и А. Гелгудом.

Кульминацией восстания стала битва за Вильну 19 июня 1831 г., в которой объединенные повстанческие силы края вместе с присланным на помощь польским корпусом не смогли победить российское войско. В августе 1831 г. восстание было подавлено по всей Беларуси и Литве, а потом и в Польше. Многих его участников арестовывали и высылали в восточные губернии империи. У шляхтичей конфисковывались поместья, лиц недворянского происхождения отдавали в солдаты или ссылали в Сибирь. Своих поместий лишились также магнаты, владевшие тысячами крепостных (Огинские, Плятеры, Радзивиллы, Сапеги, Чарторыйские и др.). На территории Беларуси в 1837 г. было конфисковано 115 поместий с более чем 38 тыс. крестьян-мужчин. Но и после этих событий волнения в Беларуси и Литве не утихли.

Причин поражения освободительной борьбы 1831 года в белорусско-литовских землях достаточно много. На начальном этапе – это отсутствие у повстанцев общего руководства, несогласованность их действий, не оказание поляками военной поддержки. Серьезным фактором стало военное превосходство царских войск. Однако, для более опытной и подготовленной к войне регулярной российской армии, вооруженная борьба с патриотами белорусско-литовских земель стоила многих усилий. Повстанцы, в противоположность россиянам, хорошо знали местность, имели повсюду информаторов, и пользовались этим как значительным преимуществом. После вступления в белорусско-литовские земли польского корпуса, главной причиной военных неудач стала некомпетентность его командующего генерала Антония Гелгуда. Но, оценивая деятельность данного офицера, напомним, что будучи назначенным на эту должность, он не получил конкретных инструкций к действиям, и в то же время, был обязан следовать воле генерала Г. Дембинского, который, в свою очередь, не проявил себя как опытный покровитель. Существенным недостатком, по большому счету, была неспособность повстанческих предводителей привлечь на свою сторону крестьян, ведь на то время, этот класс составлял абсолютное большинство населения Российской империи. В восстании 1830 – 1831 гг. с польской стороны приняло участие 140 000 человек. Численность выходцев из Беларуси составила порядка 15000 более человек. Национально-освободительное восстание 1830 – 1831 гг. является составной частью в контексте общеевропейской истории. Те проблемы которые впервые встали во время восстаний 1794 и 1830 – 1831 гг, оказали прямое влияние на дальнейшее развитие освободительного движения в белорусско-литовских землях. Поэтому, данная тема нуждается в глубоком исследовании.