- •1 Общие понятия

- •Предмет и задачи дисциплины

- •1.2 Общие сведения об электроприемниках, электрических и электронных аппаратах

- •1.3 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Внешние воздействия на электрические аппараты

- •1.4.1 Воздействие климатических факторов

- •1.4.2 Защитные оболочки электрических аппаратов

- •1.5 Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Основные материалы применяемые в аппарато-строении Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация электрических схем

- •2.2 Однолинейное и многолинейное изображение принципиальных электрических схем

- •2.3 Условное изображение электрических аппаратов и других элементов электрических схем

- •3 Основы теории электрических аппаратов

- •3.1 Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических аппаратах

- •Определение направления эду

- •Частные случаи определение величины и направления эду

- •3.1.2 Электродинамические усилия при переменном токе

- •3.1.3 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •3.2 Нагрев и охлаждение электрических аппаратов

- •3.2.2 Активные потери энергии в электрических аппаратах

- •3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •3.2.4 Установившийся режим нагрева

- •3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •3.2.6 Термическая стойкость

- •3.3 Понятие коммутации электрических цепей

- •3.4 Электрические контакты в электрических аппаратах

- •3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Режимы работы контактов

- •3.4.3 Материалы контактов

- •3.4.4 Конструкции твердометаллических контактов

- •3.4.5 Жидкометаллические контакты

- •3.5 Электрическая дуга постоянного и переменного тока в электрических аппаратах

- •3.5.1 Общие сведения

- •3.5.2 Дуга постоянного тока

- •3.5.3 Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока

- •3.5.4 Динамическая вольт-амперная характеристика дуги

- •3.5.5 Дуга переменного тока

- •3.6 Способы гашения дуги

- •3.6.1 Воздействие на столб электрической дуги

- •3.6.2 Перемещение дуги под воздействием магнитного поля

- •3.6.3 Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки

- •3.6.4 Гашение дуги высоким давлением

- •3.6.5 Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа

- •3.6.6 Гашение дуги в трансформаторном масле

- •3.6.7 Гашение дуги в вакуумной среде

- •3.6.8 Гашение дуги с помощью полупроводниковых приборов

- •3.7 Электромагнитные механизмы в электрических аппаратах

- •4.1.2 Кулачковые контроллеры

- •4.1.3 Плоские контроллеры

- •4.2 Командоаппараты

- •4.2.1 Кнопки управления

- •4.2.2 Командоконтроллеры

- •4.3 Путевые выключатели, переключатели и микровыключатели

- •4.4 Реостаты

- •4.5 Контакторы и магнитные пускатели

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

- •4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

- •4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

- •4.5.5 Магнитные пускатели

- •4.6 Электрические реле

- •4.6.1 Общие сведения

- •4.6.2 Классификация электрических реле

- •4.6.3 Характеристики реле

- •4.6.4 Требования предъявляемые к реле

- •4.6.5 Электромагнитные реле тока и напряжения

- •4.6.6 Тепловые реле

- •4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

- •4.6.8 Выбор тепловых реле

- •4.6.9 Электромеханические реле времени

- •4.6.10 Герконовые реле

- •4.6.11 Фотоэлектрические реле

- •4.6.12 Полупроводниковые реле

- •4.6.13 Микропроцессорные реле

- •5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- •5.1 Рубильники и переключатели

- •5.2 Предохранители

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.1 Конструкции предохранителей

- •5.2.3 Выбор предохранителей

- •5.2.4 Высоковольтные предохранители

- •5.3 Автоматические выключатели

- •5.3.1 Общие сведения

- •5.3.2 Классификация автоматических выключателей

- •5.3.3 Токоведущая цепь и дугогасительная система автоматических выключателей

- •5.3.4 Приводы автоматических выключателей

- •5.3.5 Расцепители автоматических выключателей

- •5.3.6 Пример конструкции автоматического выключателя

- •5.3.7 Время-токовые характеристики автоматических выключателей

- •5.3.8 Выбор автоматических выключателей

- •5.4 Карты селективности защит низкого напряжения

- •5.4.1 Уровни электроснабжения

- •5.4.2 Что такое селективность

- •5.4.3 Что такое карта селективности

- •5.4.4 Построение время-токовых характеристик

- •5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

- •5.5.1 Основные сведения

- •5.5.2 Конструкции разрядников

- •5.5.3 Нелинейные ограничители перенапряжения

- •5.5.4 Параметры ограничителей перенапряжения

- •5.5.5 Узип

- •5.5.6 Выбор опн

- •5.6 Устройства защитного отключения

- •5.6.1 Системы заземления электроустановок

- •5.6.2 Общие сведения

- •5.6.3 Устройство и принцип действия узо

- •5.6.4 Основные параметры узо

- •5.6.5 Выбор узо

- •6 Электронные электрические аппараты

- •6.1 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) их основные характеристики в ключевых режимах работы

- •6.1.1 Релейный режим работы полупроводникового усилителя

- •6.2 Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов

- •6.3 Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы) Логические элементы

- •6.4 Прерыватели и регуляторы постоянного и переменного тока

- •6.4.1 Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства переменного тока Общие сведения

- •Устройства плавного пуска

- •Частотные преобразователи

- •7 Низковольтные комплектные устройства

- •7.1 Типовые схемы низковольтных комплектных устройств

- •7.2 Типовые схемы управления электроприемниками с асинхронными двигателями

3.2.4 Установившийся режим нагрева

Процесс нагрева считается установившимся, если с течением времени температура частей аппарата не изменяется. Температура может считаться установившейся, если за 1 час нагрева она возрастает не более чем на 1 °С. В установившемся режиме все выделяющееся тепло отдается в окружающее пространство.

3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

Продолжительный режим работы аппарата, кратковременный, перемежающийся и повторно-кратковременный режим.

После включения аппарата температура его элементов не сразу достигает установившихся значений. Тепло, выделяемое в аппарате, частично отдается в окружающее пространство, частично идет на повышение его температуры.

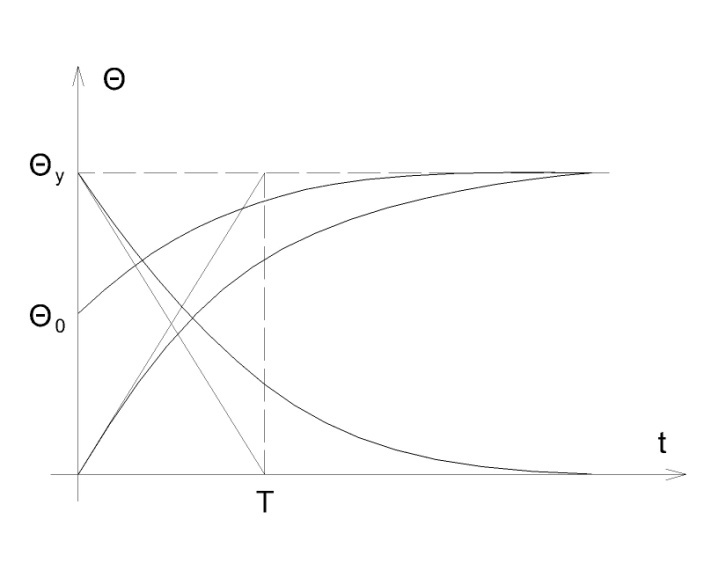

Зависимость температуры тела от времени при нагреве:

![]()

где Θ0 – превышение температуры в начале процесса;

Θу – установившееся превышение температуры;

T – постоянная времени нагрева.

![]()

где c – удельная теплоемкость единицы массы, Вт·с/(кг·°С);

M – масса тела, кг.

![]()

где P – мощность тепловых потерь в теле, Вт.

После отключения аппарата тепло, накопленное в процессе нагрева, отдается в окружающую среду.

![]()

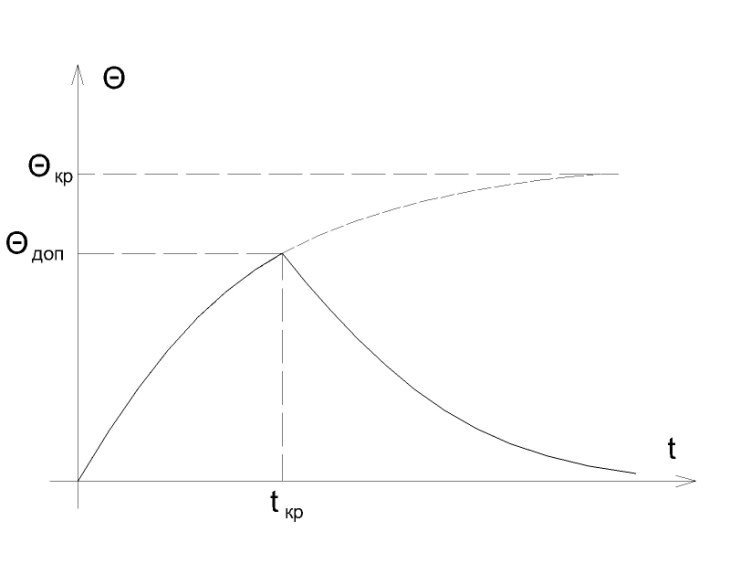

При кратковременном режиме работы при включении аппарата температура его не достигает установившегося значения. После кратковременного нагрева аппарат отключается и его температура падает до значения температуры окружающей среды.

Обычно длительность tкр прохождения тока кратковременного режима выбирается так, чтобы превышение температуры токоведущих частей не превышало допустимого значения Θдоп.

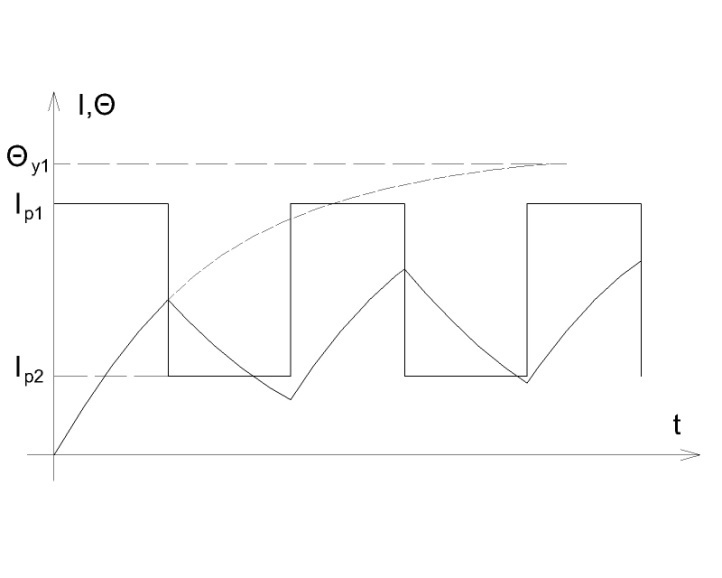

При перемежающемся режиме проходящий через аппарат ток циклически меняется, не спадая до нуля. Через некоторое время максимальные и минимальные превышения температуры соседних циклов станут одинаковыми. Наступит квазистационарный режим.

Частным случаем перемежающегося режима является повторно-кратковременный режим (ПКР), при котором Iр2 = 0. ПКР характеризуется продолжительность включения:

![]()

где tр – время работы;

tп – время паузы;

tц – время цикла.

При КЗ токи могут в 10-20 раз превышать токи длительного режима. Для уменьшения температуры проводников длительность прохождения токов КЗ ограничивается защитными средствами до 4-5 с. С учетом этой длительности допустимая температура проводников выше, чем в длительном режиме.

3.2.6 Термическая стойкость

Предельные температуры элементов аппаратов определяются свойствами примененных проводниковых, изоляционных и конструкционных материалов, длительностью температурных воздействий и назначением аппарата.

Способность аппарата выдерживать кратковременное тепловое действие тока КЗ без повреждений, препятствующих дальнейшей исправной работе, называется термической стойкостью.

Токоведущие элементы аппарата, рассчитанные для длительного режима, должны быть проверены на термическую стойкость при КЗ.

Термический ток короткого замыкания:

![]()

где

![]() – действующее значение периодической

составляющей тока трехфазного короткого

замыкания, кА;

– действующее значение периодической

составляющей тока трехфазного короткого

замыкания, кА;

Ta – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания, с;

tоткл. – расчетная продолжительность короткого замыкания (время отключения), с.

Формулу можно использовать при условии:

![]()

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания:

![]()

где xΣ, rΣ – суммарные индуктивное и активное сопротивления цепи короткого замыкания, мОм;

ωс – синхронная угловая частота напряжения сети, равная для 50 Гц – 314 рад/с.