- •1 Общие понятия

- •Предмет и задачи дисциплины

- •1.2 Общие сведения об электроприемниках, электрических и электронных аппаратах

- •1.3 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Внешние воздействия на электрические аппараты

- •1.4.1 Воздействие климатических факторов

- •1.4.2 Защитные оболочки электрических аппаратов

- •1.5 Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Основные материалы применяемые в аппарато-строении Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация электрических схем

- •2.2 Однолинейное и многолинейное изображение принципиальных электрических схем

- •2.3 Условное изображение электрических аппаратов и других элементов электрических схем

- •3 Основы теории электрических аппаратов

- •3.1 Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических аппаратах

- •Определение направления эду

- •Частные случаи определение величины и направления эду

- •3.1.2 Электродинамические усилия при переменном токе

- •3.1.3 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •3.2 Нагрев и охлаждение электрических аппаратов

- •3.2.2 Активные потери энергии в электрических аппаратах

- •3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •3.2.4 Установившийся режим нагрева

- •3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •3.2.6 Термическая стойкость

- •3.3 Понятие коммутации электрических цепей

- •3.4 Электрические контакты в электрических аппаратах

- •3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Режимы работы контактов

- •3.4.3 Материалы контактов

- •3.4.4 Конструкции твердометаллических контактов

- •3.4.5 Жидкометаллические контакты

- •3.5 Электрическая дуга постоянного и переменного тока в электрических аппаратах

- •3.5.1 Общие сведения

- •3.5.2 Дуга постоянного тока

- •3.5.3 Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока

- •3.5.4 Динамическая вольт-амперная характеристика дуги

- •3.5.5 Дуга переменного тока

- •3.6 Способы гашения дуги

- •3.6.1 Воздействие на столб электрической дуги

- •3.6.2 Перемещение дуги под воздействием магнитного поля

- •3.6.3 Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки

- •3.6.4 Гашение дуги высоким давлением

- •3.6.5 Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа

- •3.6.6 Гашение дуги в трансформаторном масле

- •3.6.7 Гашение дуги в вакуумной среде

- •3.6.8 Гашение дуги с помощью полупроводниковых приборов

- •3.7 Электромагнитные механизмы в электрических аппаратах

- •4.1.2 Кулачковые контроллеры

- •4.1.3 Плоские контроллеры

- •4.2 Командоаппараты

- •4.2.1 Кнопки управления

- •4.2.2 Командоконтроллеры

- •4.3 Путевые выключатели, переключатели и микровыключатели

- •4.4 Реостаты

- •4.5 Контакторы и магнитные пускатели

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

- •4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

- •4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

- •4.5.5 Магнитные пускатели

- •4.6 Электрические реле

- •4.6.1 Общие сведения

- •4.6.2 Классификация электрических реле

- •4.6.3 Характеристики реле

- •4.6.4 Требования предъявляемые к реле

- •4.6.5 Электромагнитные реле тока и напряжения

- •4.6.6 Тепловые реле

- •4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

- •4.6.8 Выбор тепловых реле

- •4.6.9 Электромеханические реле времени

- •4.6.10 Герконовые реле

- •4.6.11 Фотоэлектрические реле

- •4.6.12 Полупроводниковые реле

- •4.6.13 Микропроцессорные реле

- •5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- •5.1 Рубильники и переключатели

- •5.2 Предохранители

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.1 Конструкции предохранителей

- •5.2.3 Выбор предохранителей

- •5.2.4 Высоковольтные предохранители

- •5.3 Автоматические выключатели

- •5.3.1 Общие сведения

- •5.3.2 Классификация автоматических выключателей

- •5.3.3 Токоведущая цепь и дугогасительная система автоматических выключателей

- •5.3.4 Приводы автоматических выключателей

- •5.3.5 Расцепители автоматических выключателей

- •5.3.6 Пример конструкции автоматического выключателя

- •5.3.7 Время-токовые характеристики автоматических выключателей

- •5.3.8 Выбор автоматических выключателей

- •5.4 Карты селективности защит низкого напряжения

- •5.4.1 Уровни электроснабжения

- •5.4.2 Что такое селективность

- •5.4.3 Что такое карта селективности

- •5.4.4 Построение время-токовых характеристик

- •5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

- •5.5.1 Основные сведения

- •5.5.2 Конструкции разрядников

- •5.5.3 Нелинейные ограничители перенапряжения

- •5.5.4 Параметры ограничителей перенапряжения

- •5.5.5 Узип

- •5.5.6 Выбор опн

- •5.6 Устройства защитного отключения

- •5.6.1 Системы заземления электроустановок

- •5.6.2 Общие сведения

- •5.6.3 Устройство и принцип действия узо

- •5.6.4 Основные параметры узо

- •5.6.5 Выбор узо

- •6 Электронные электрические аппараты

- •6.1 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) их основные характеристики в ключевых режимах работы

- •6.1.1 Релейный режим работы полупроводникового усилителя

- •6.2 Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов

- •6.3 Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы) Логические элементы

- •6.4 Прерыватели и регуляторы постоянного и переменного тока

- •6.4.1 Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства переменного тока Общие сведения

- •Устройства плавного пуска

- •Частотные преобразователи

- •7 Низковольтные комплектные устройства

- •7.1 Типовые схемы низковольтных комплектных устройств

- •7.2 Типовые схемы управления электроприемниками с асинхронными двигателями

3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

Теплопроводность, конвекция и тепловое излучение.

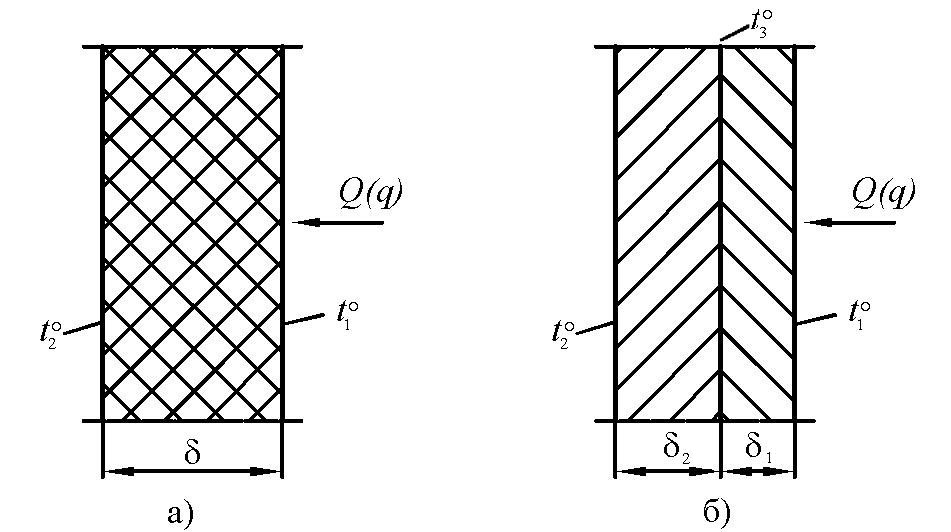

Теплопроводностью называется процесс передачи тепла от одной частицы тела к другой или от одного тела к другому, когда эти частицы или тела соприкасаются друг с другом. Теплопроводность в металлах осуществляется путем теплового движения электронов, а в остальных случаях молекул. Необходимым условием теплопроводности является разность температур.

Количество переданной теплоты Q за время τ (с) через однородную стенку, Дж:

![]()

где λ - коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/м°С;

δ – толщина стенки, м;

T1 – температура охлаждаемой поверхности, °С;

T2 – температура охлаждающей среды, °С.

Конвекцией называется процесс передачи тепла путем перемещения частиц жидкости или газа. При естественной конвекции движение охлаждающего газа или жидкости происходит за счет разницы плотностей нагретых и холодных объемов газа или жидкостей. При искусственной конвекции охлаждающая среда приводится в движение с помощью вентиляторов или насосов.

Газ или жидкость, прилегающие к поверхности нагретого твердого тела, нагреваются за счет теплопроводности, плотность уменьшается и частицы поднимаются вверх, унося тепло. На их место приходят менее нагретые частицы и возникает естественная циркуляция. Толщина слоя, участвующего в этом процессе, невелика, например, 12-15 мм для воздуха, 3 мм для трансформаторного масла.

Количество тепла, отдаваемого телом за счет конвекции за время τ (с), Дж:

![]()

где α – коэффициент теплопередачи при конвекции, Вт/(м2·°С);

S – охлаждаемая поверхность, м2;

T1 – температура охлаждающей среды, °С;

T2 – температура охлаждаемой поверхности, °С.

Коэффициент теплоотдачи является сложной функцией многих факторов (температуры, вязкости, плотности охлаждающей среды, формы охлаждаемой поверхности, скорости вынужденного движения охлаждающей среды, температуры охлаждаемой поверхности). Коэффициент теплоотдачи α определяется опытным путем и приводится в справочниках. Существуют эмпирические формулы для определения коэффициента теплоотдачи.

Рост мощности оборудования вызывает

увеличение номинальных токов аппаратов.

При естественном охлаждении сечение

токоведущих частей аппаратов настолько

возрастает, что габаритные размеры

аппаратов становятся неприемлемыми. В

этом случае применяется жидкостное

водяное охлаждение и токоведущие

элементы аппарата делаются полыми для

прокачивания воды. Теплоотдача в жидкости

выше, чем в воздухе. Например, при разности

температур 50°С для воздуха

![]() ,

для воды

,

для воды

![]() ,

для трансформаторного масла

,

для трансформаторного масла

![]() .

.

Часть тепла нагретое тело отдает в окружающее пространство путем излучения электромагнитных колебаний (ультрафиолетовых, световых и инфракрасных лучей). Этот способ теплоотдачи называется тепловым излучением, лучеиспусканием или радиацией.

Удельный тепловой поток при тепловом излучении:

(2.6)

(2.6)

где T1 – абсолютная температура более нагретого тела; T2 – абсолютная температура менее нагретого тела;

εЭ – безразмерный коэффициент излучения, учитывающий отклонение поверхностей от абсолютно черной.

Суммарное количества тепла, отдаваемое телом всеми видами теплообмена, нелинейно зависит от температуры, что существенно затрудняет тепловые расчеты. Упрощенный расчет можно проводить по следующему уравнению:

![]()

где kт – коэффициент теплообмена, включающий все виды охлаждении, Вт·м-2·°С-1.

Коэффициент kт является сложной функцией температуры и других физических параметров. В диапазоне рабочих температур длительного режима значение этого коэффициента незначительно изменяется.