- •1 Общие понятия

- •Предмет и задачи дисциплины

- •1.2 Общие сведения об электроприемниках, электрических и электронных аппаратах

- •1.3 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Внешние воздействия на электрические аппараты

- •1.4.1 Воздействие климатических факторов

- •1.4.2 Защитные оболочки электрических аппаратов

- •1.5 Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Основные материалы применяемые в аппарато-строении Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация электрических схем

- •2.2 Однолинейное и многолинейное изображение принципиальных электрических схем

- •2.3 Условное изображение электрических аппаратов и других элементов электрических схем

- •3 Основы теории электрических аппаратов

- •3.1 Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических аппаратах

- •Определение направления эду

- •Частные случаи определение величины и направления эду

- •3.1.2 Электродинамические усилия при переменном токе

- •3.1.3 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •3.2 Нагрев и охлаждение электрических аппаратов

- •3.2.2 Активные потери энергии в электрических аппаратах

- •3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •3.2.4 Установившийся режим нагрева

- •3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •3.2.6 Термическая стойкость

- •3.3 Понятие коммутации электрических цепей

- •3.4 Электрические контакты в электрических аппаратах

- •3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Режимы работы контактов

- •3.4.3 Материалы контактов

- •3.4.4 Конструкции твердометаллических контактов

- •3.4.5 Жидкометаллические контакты

- •3.5 Электрическая дуга постоянного и переменного тока в электрических аппаратах

- •3.5.1 Общие сведения

- •3.5.2 Дуга постоянного тока

- •3.5.3 Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока

- •3.5.4 Динамическая вольт-амперная характеристика дуги

- •3.5.5 Дуга переменного тока

- •3.6 Способы гашения дуги

- •3.6.1 Воздействие на столб электрической дуги

- •3.6.2 Перемещение дуги под воздействием магнитного поля

- •3.6.3 Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки

- •3.6.4 Гашение дуги высоким давлением

- •3.6.5 Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа

- •3.6.6 Гашение дуги в трансформаторном масле

- •3.6.7 Гашение дуги в вакуумной среде

- •3.6.8 Гашение дуги с помощью полупроводниковых приборов

- •3.7 Электромагнитные механизмы в электрических аппаратах

- •4.1.2 Кулачковые контроллеры

- •4.1.3 Плоские контроллеры

- •4.2 Командоаппараты

- •4.2.1 Кнопки управления

- •4.2.2 Командоконтроллеры

- •4.3 Путевые выключатели, переключатели и микровыключатели

- •4.4 Реостаты

- •4.5 Контакторы и магнитные пускатели

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

- •4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

- •4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

- •4.5.5 Магнитные пускатели

- •4.6 Электрические реле

- •4.6.1 Общие сведения

- •4.6.2 Классификация электрических реле

- •4.6.3 Характеристики реле

- •4.6.4 Требования предъявляемые к реле

- •4.6.5 Электромагнитные реле тока и напряжения

- •4.6.6 Тепловые реле

- •4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

- •4.6.8 Выбор тепловых реле

- •4.6.9 Электромеханические реле времени

- •4.6.10 Герконовые реле

- •4.6.11 Фотоэлектрические реле

- •4.6.12 Полупроводниковые реле

- •4.6.13 Микропроцессорные реле

- •5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- •5.1 Рубильники и переключатели

- •5.2 Предохранители

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.1 Конструкции предохранителей

- •5.2.3 Выбор предохранителей

- •5.2.4 Высоковольтные предохранители

- •5.3 Автоматические выключатели

- •5.3.1 Общие сведения

- •5.3.2 Классификация автоматических выключателей

- •5.3.3 Токоведущая цепь и дугогасительная система автоматических выключателей

- •5.3.4 Приводы автоматических выключателей

- •5.3.5 Расцепители автоматических выключателей

- •5.3.6 Пример конструкции автоматического выключателя

- •5.3.7 Время-токовые характеристики автоматических выключателей

- •5.3.8 Выбор автоматических выключателей

- •5.4 Карты селективности защит низкого напряжения

- •5.4.1 Уровни электроснабжения

- •5.4.2 Что такое селективность

- •5.4.3 Что такое карта селективности

- •5.4.4 Построение время-токовых характеристик

- •5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

- •5.5.1 Основные сведения

- •5.5.2 Конструкции разрядников

- •5.5.3 Нелинейные ограничители перенапряжения

- •5.5.4 Параметры ограничителей перенапряжения

- •5.5.5 Узип

- •5.5.6 Выбор опн

- •5.6 Устройства защитного отключения

- •5.6.1 Системы заземления электроустановок

- •5.6.2 Общие сведения

- •5.6.3 Устройство и принцип действия узо

- •5.6.4 Основные параметры узо

- •5.6.5 Выбор узо

- •6 Электронные электрические аппараты

- •6.1 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) их основные характеристики в ключевых режимах работы

- •6.1.1 Релейный режим работы полупроводникового усилителя

- •6.2 Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов

- •6.3 Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы) Логические элементы

- •6.4 Прерыватели и регуляторы постоянного и переменного тока

- •6.4.1 Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства переменного тока Общие сведения

- •Устройства плавного пуска

- •Частотные преобразователи

- •7 Низковольтные комплектные устройства

- •7.1 Типовые схемы низковольтных комплектных устройств

- •7.2 Типовые схемы управления электроприемниками с асинхронными двигателями

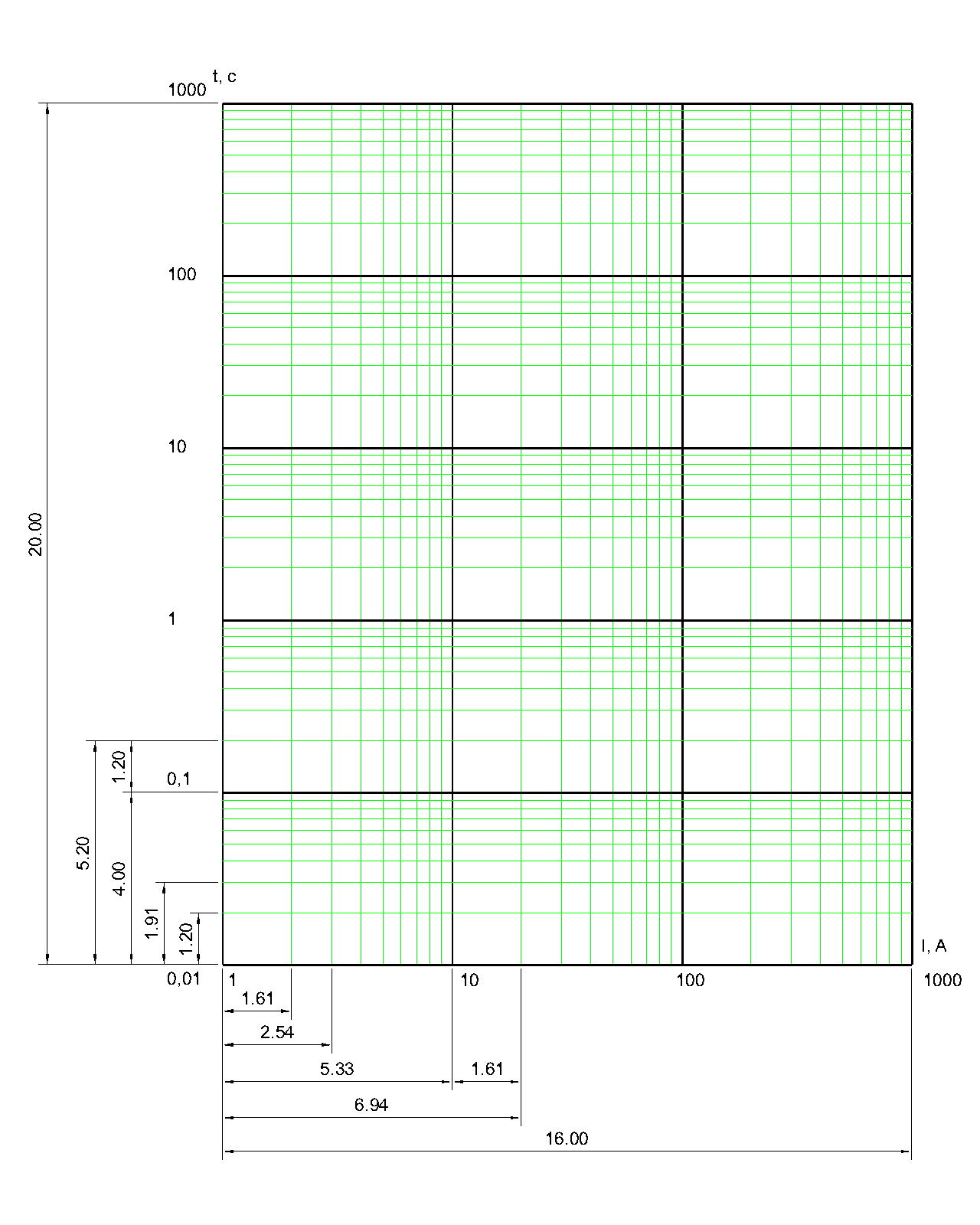

5.4.4 Построение время-токовых характеристик

Для построения логарифмической шкалы необходимо найти ее уравнение. В случае построения карты селективности имеется две логарифмические шкалы (время и ток), поэтому нужно найти 2 уравнения. Эти уравнения имеют следующий вид:

![]() (А.1)

(А.1)

где x – координата точки время-токовой характеристики на оси тока, которая соответствует току I;

I – ток, А;

y – координата точки время-токовой характеристики на оси времени, которая соответствует времени t;

t – время, с.

Ось не может начинаться с нулевого значения.

Для нахождения уравнений логарифмических осей необходимо задать следующие условия:

минимальные и максимальные значения на осях координат, т.е. минимальные и максимальные ток и время (Iмин, Iмакс, tмин, tмакс);

координаты точки начала осей (xмин, yмин), которые соответствуют минимальным значениям тока и времени, например (0,0);

координаты точек с максимальными значениями тока и времени, т.е. границы осей на плоскости (xмакс, yмакс).

Коэффициенты в уравнениях (А.1):

(А.2)

(А.2)

Например, необходимо построить карту селективности на листе А4. Параметры заданы такие:

![]()

Подставляем заданные параметры в уравнения (А.2):

Уравнение осей будут такими:

![]()

Необходимо разметить шкалы по найденым уравнениям, т.е. найти промежуточные значения тока и времени между максимальными и минимальными значениями и найти координаты этих значений на осях.

Оси для построения карты селективности по указанным выше параметрам показаны на рисунке А.1 (размеры на рисунке указаны в см).

Рисунок А.1 – Пример построения осей для карты селективности

5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

5.5.1 Основные сведения

При работе электрических установок возникают напряжения, которые могут значительно превышать номинальные значения (перенапряжения). Эти перенапряжения могут пробить электрическую изоляцию элементов оборудования и вывести установку из строя. Электрическая изоляция должна выдерживать эти перенапряжения. С целью облегчения изоляции, возникающие перенапряжения ограничивают с помощью разрядников и нелинейных ограничителей перенапряжения (ОПН).

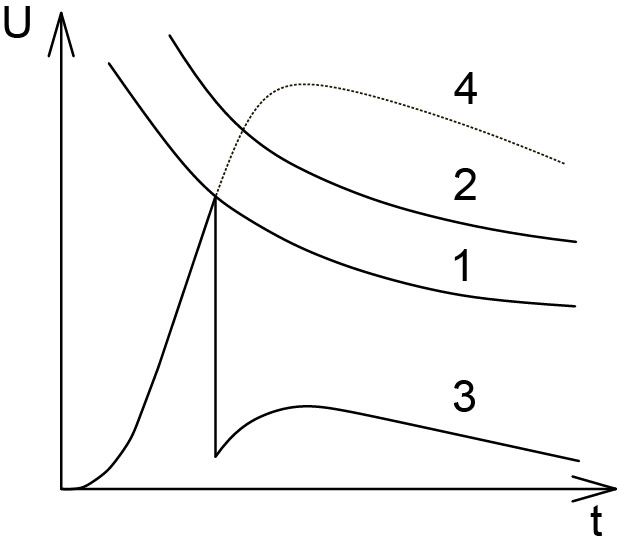

1 – разрядник;

2 – трубчатый разрядник;

3 – вентильный разрядник;

4 – ОПН.

Перенапряжения делят на две группы:

внутренние (возникают при дуговых замыканиях на землю, коммутации электрических цепей – катушек индуктивности, конденсаторов, длинных линий и могу длиться от нескольких миллисекунд до нескольких секунд);

атмосферные (возникают при воздействии атмосферного электричества, имеют импульсный характер и малую длительность – несколько микросекунд).

Электрическая прочность изоляции при импульсах зависит от формы импульса, его амплитуды. Зависимость максимального напряжения импульса от времени разряда называется вольт-секундной характеристикой.

Вольт-секундная характеристика искрового промежутка разрядника (1) или ОПН должна лежать ниже вольт-секундной характеристики защищаемого оборудования (2). При появлении перенапряжения промежуток должен пробиться раньше, чем изоляция защищаемого оборудования. После пробоя линия заземляется через сопротивления разрядника. При этом напряжение на линии определяется током, проходящим через разрядник, сопротивлением разрядника и сопротивлением заземления. Чем меньше эти сопротивления, тем эффективнее ограничиваются перенапряжения, т.е. больше разница между возможным (4) и ограниченным разрядником перенапряжением (3). Во время пробоя через разрядник протекает импульс тока. Напряжение на разряднике при протекании импульса тока называется остающимся напряжением. После прохождения импульса тока искровой промежуток оказывается ионизированным и легко пробивается номинальным фазным напряжением. Возникает КЗ на землю, при котором через разрядник протекает сопровождающий ток промышленной частоты. Этот ток должен быть отключен разрядником как можно быстрее.

Коммутационные перенапряжения — перенапряжения существующие во время переходных процессов при коммутации элементов сети, сопровождающих внезапное изменение ее схемы или режима.

Квазистационарные перенапряжения – перенапряжения, возникающие после окончания переходного процесса при коммутации элементов сети и существующие до тех пор, пока не будут устранены специальными мерами или самоустранены.

Разрядники имеют ряд существенных недостатков, основными из которых являются:

высокое импульсное, пробивное напряжение Uпр искровых промежутков вследствие чего уровень неограниченных перенапряжений достаточно велик;

ограниченная пропускная способность, что заставляет отстроить эти защитные аппараты от большинства внутренних перенапряжений, обладающих большой запасенной электромагнитной энергией;

после 20-25 лет эксплуатации разрядники несколько ухудшают свои вольтамперную (ВАХ) и вольтсекундную (ВСХ) характеристики, что в итоге не обеспечивают защиту оборудования от перенапряжений;

при срабатывании вблизи индуктивных элементов (трансформаторов, реакторов или электрических машин) вызывают в их обмотках градиентные (продольные) перенапряжения, опасные для изоляции упомянутых электромагнитных элементов;

из-за наличия искровых промежутков и шунтирующих сопротивлений обладают большими массо-габаритными характеристиками, что связано с большими затратами при транспортировке и монтаже.

По перечисленным причинам приблизительно 30 лет тому назад в стране приостановили производство вентильных разрядников и началось интенсивное развитие работ по созданию новых защитных аппаратов – нелинейных ограничителей перенапряжений на основе высоконелинейных оксидно-цинковых (ZnO) варисторов (полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения).

Ограничители перенапряжений могут быть подключены:

между токоведущими частями и землей, например, между вводами силовых трансформаторов и землей;

в нейтрали силовых трансформаторов 110, 150 и 220 кВ;

в нейтрали четырехлучевых шунтирующих реакторов;

на опорах линий электропередачи в особых случаях, например, в гололедоопасных участках, где применение грозозащитных тросов нецелесообразно;

параллельно электрооборудованию вдоль передачи, например, параллельно токоограничивающим реакторам, а также реакторам высокочастотной связи;

между фазами электрооборудования и линий, например, между фазами распредустройства с уменьшенными относительно общепринятых междуфазными расстояниями.

Подключение ОПН к шине заземления осуществляется жестко с применением болта, а к фазной шине - по кратчайшему пути с помощью одножильного медного проводника, допускается применение гибкой шины.

Расстояния между ограничителями и другими заземленными и токоведущими частями электроустановки нормируются согласно "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ). Для обеспечения максимальной эффективности защиты электрооборудования от перенапряжения ОПН следует устанавливать как можно ближе к защищаемому оборудованию, на расстоянии не далее 3...6 м.

При защите силовых трансформаторов от грозового перенапряжения ОПН должен устанавливаться до коммутационного аппарата и присоединяться наикратчайшим путем от вводов трансформатора к заземляющему устройству подстанции.

При установке ОПН в одной ячейке с трансформатором напряжения рекомендуется присоединять ОПН до предохранителя, чтобы предотвратить перегорание предохранителя при прохождении импульсных токов.

При наличии на присоединениях трансформаторов на стороне 3...20 кВ токоограничивающих реакторов ОПН должны быть установлены на шинах 3...20 кВ независимо от наличия ОПН возле трансформаторов.

Если к сборным шинам электростанции или подстанции присоединены вращающиеся электрические машины (электродвигатели, генераторы) и ВЛ на железобетонных опорах, то в начале защищенного молниезащитным тросом ввода должен быть установлен комплект ОПН с присоединением к заземлению.

Высоковольтные двигатели могут быть перегружены повторными запусками при отключениях во время разгона. Это справедливо, когда ток отключения меньше 600 А. Чтобы защитить эти двигатели, рекомендуется устанавливать ограничители непосредственно у выводов двигателя или, как альтернатива, у выключателя.