- •1 Общие понятия

- •Предмет и задачи дисциплины

- •1.2 Общие сведения об электроприемниках, электрических и электронных аппаратах

- •1.3 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Внешние воздействия на электрические аппараты

- •1.4.1 Воздействие климатических факторов

- •1.4.2 Защитные оболочки электрических аппаратов

- •1.5 Требования предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Основные материалы применяемые в аппарато-строении Проводниковые материалы

- •2.1 Классификация электрических схем

- •2.2 Однолинейное и многолинейное изображение принципиальных электрических схем

- •2.3 Условное изображение электрических аппаратов и других элементов электрических схем

- •3 Основы теории электрических аппаратов

- •3.1 Электродинамические, индукционные и электромагнитные явления в электрических аппаратах

- •Определение направления эду

- •Частные случаи определение величины и направления эду

- •3.1.2 Электродинамические усилия при переменном токе

- •3.1.3 Электродинамическая стойкость аппаратов

- •3.2 Нагрев и охлаждение электрических аппаратов

- •3.2.2 Активные потери энергии в электрических аппаратах

- •3.2.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •3.2.4 Установившийся режим нагрева

- •3.2.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •3.2.6 Термическая стойкость

- •3.3 Понятие коммутации электрических цепей

- •3.4 Электрические контакты в электрических аппаратах

- •3.4.1 Общие сведения

- •3.4.2 Режимы работы контактов

- •3.4.3 Материалы контактов

- •3.4.4 Конструкции твердометаллических контактов

- •3.4.5 Жидкометаллические контакты

- •3.5 Электрическая дуга постоянного и переменного тока в электрических аппаратах

- •3.5.1 Общие сведения

- •3.5.2 Дуга постоянного тока

- •3.5.3 Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока

- •3.5.4 Динамическая вольт-амперная характеристика дуги

- •3.5.5 Дуга переменного тока

- •3.6 Способы гашения дуги

- •3.6.1 Воздействие на столб электрической дуги

- •3.6.2 Перемещение дуги под воздействием магнитного поля

- •3.6.3 Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки

- •3.6.4 Гашение дуги высоким давлением

- •3.6.5 Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа

- •3.6.6 Гашение дуги в трансформаторном масле

- •3.6.7 Гашение дуги в вакуумной среде

- •3.6.8 Гашение дуги с помощью полупроводниковых приборов

- •3.7 Электромагнитные механизмы в электрических аппаратах

- •4.1.2 Кулачковые контроллеры

- •4.1.3 Плоские контроллеры

- •4.2 Командоаппараты

- •4.2.1 Кнопки управления

- •4.2.2 Командоконтроллеры

- •4.3 Путевые выключатели, переключатели и микровыключатели

- •4.4 Реостаты

- •4.5 Контакторы и магнитные пускатели

- •4.5.1 Общие сведения

- •4.5.2 Контакторы с прямоходовым механизмом

- •4.5.3 Контакторы постоянного тока с поворотным механизмом

- •4.5.4 Контакторы переменного тока с поворотным механизмом

- •4.5.5 Магнитные пускатели

- •4.6 Электрические реле

- •4.6.1 Общие сведения

- •4.6.2 Классификация электрических реле

- •4.6.3 Характеристики реле

- •4.6.4 Требования предъявляемые к реле

- •4.6.5 Электромагнитные реле тока и напряжения

- •4.6.6 Тепловые реле

- •4.6.7 Выбор максимально-токовых реле

- •4.6.8 Выбор тепловых реле

- •4.6.9 Электромеханические реле времени

- •4.6.10 Герконовые реле

- •4.6.11 Фотоэлектрические реле

- •4.6.12 Полупроводниковые реле

- •4.6.13 Микропроцессорные реле

- •5 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- •5.1 Рубильники и переключатели

- •5.2 Предохранители

- •5.2.1 Общие сведения

- •5.2.1 Конструкции предохранителей

- •5.2.3 Выбор предохранителей

- •5.2.4 Высоковольтные предохранители

- •5.3 Автоматические выключатели

- •5.3.1 Общие сведения

- •5.3.2 Классификация автоматических выключателей

- •5.3.3 Токоведущая цепь и дугогасительная система автоматических выключателей

- •5.3.4 Приводы автоматических выключателей

- •5.3.5 Расцепители автоматических выключателей

- •5.3.6 Пример конструкции автоматического выключателя

- •5.3.7 Время-токовые характеристики автоматических выключателей

- •5.3.8 Выбор автоматических выключателей

- •5.4 Карты селективности защит низкого напряжения

- •5.4.1 Уровни электроснабжения

- •5.4.2 Что такое селективность

- •5.4.3 Что такое карта селективности

- •5.4.4 Построение время-токовых характеристик

- •5.5 Разрядники и нелинейные ограничители пренапряжения

- •5.5.1 Основные сведения

- •5.5.2 Конструкции разрядников

- •5.5.3 Нелинейные ограничители перенапряжения

- •5.5.4 Параметры ограничителей перенапряжения

- •5.5.5 Узип

- •5.5.6 Выбор опн

- •5.6 Устройства защитного отключения

- •5.6.1 Системы заземления электроустановок

- •5.6.2 Общие сведения

- •5.6.3 Устройство и принцип действия узо

- •5.6.4 Основные параметры узо

- •5.6.5 Выбор узо

- •6 Электронные электрические аппараты

- •6.1 Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) их основные характеристики в ключевых режимах работы

- •6.1.1 Релейный режим работы полупроводникового усилителя

- •6.2 Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов

- •6.3 Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы) Логические элементы

- •6.4 Прерыватели и регуляторы постоянного и переменного тока

- •6.4.1 Бесконтактные коммутирующие и регулирующие полупроводниковые устройства переменного тока Общие сведения

- •Устройства плавного пуска

- •Частотные преобразователи

- •7 Низковольтные комплектные устройства

- •7.1 Типовые схемы низковольтных комплектных устройств

- •7.2 Типовые схемы управления электроприемниками с асинхронными двигателями

5.4.2 Что такое селективность

Селективность заключается в обеспечении такой координации между время-токовыми характеристиками последовательно расположенных выключателей, чтобы в случае повреждения отключался только выключатель, наиболее близкий к повреждению.

Можно выделить так называемый предельный ток селективности. Если ток КЗ меньше этого тока, то отключается только нижний выключатель, если ток КЗ больше этого тока, то отключаются оба выключателя.

Селективность считается полной, если при любой величине тока повреждения оно устраняется только нижним выключателем.

Селективность считается частичной, если имеет место быть предельный ток селективности.

Виды селективности:

Токовая селективность предполагает смещение или разнесение время-токовых характеристик последовательно расположенных автоматических выключателей по оси тока. Токовая селективность, как правило, используется на уровне В.

Временная селективность обеспечивается за счет смещения или сдвига время-токовых характеристик последовательно расположенных автоматических выключателей по времени. Может использоваться на всех уровнях электроснабжения.

При использовании токоограничивающего нижнего выключателя можно изменить предел селективности. Ожидаемый ток КЗ смещается влево на вольт-амперных характеристиках.

Логическая селективность. Этот вид селективности может быть реализован при использовании автоматических выключателей с микропроцессорными расцепителями с функцией логической селективности. Воздействие оказывается только селективную токовую отсечку и на защиту от замыканий на землю. Эта селективность осуществляется посредством передачи информации по специальной шине данных. В аварийном режиме выключатель, расположенный выше повреждения, обнаруживает его и посылает сигнал блокировки на верхний уровень. В этом случае вышестоящий аппарат будет работать с заданной на расцепителе выдержкой времени. В случае, если вышестоящий автоматический выключатель не получает сигнал блокировки, он срабатывает мгновенно.

5.4.3 Что такое карта селективности

Карта селективности – это совокупность времятоковых характеристик защит, построенных в одних осях.

Как правило на одной карте селективности изображаются время-токовые характеристики защит двух-трех защитных аппаратов.

На карте селективности отмечаются:

пусковые токи электроприемников;

минимальные и максимальные значения токов короткого замыкания в различных точках схемы.

По этим токам выбираются некоторые уставки расцепителей

У время-токовых характеристик есть определенная зона срабатывания, определяемая погрешностью защит, точностью установки их уставок, внешними факторами. На карте селективности показываются две линии ограничивающие эту зону.

Карты селективности защит обычно строятся на графиках с логарифмическими шкалами. По горизонтальной оси откладывается ток (А), а по вертикальной оси – время (с). Как построить логарифмические оси описано в приложении.

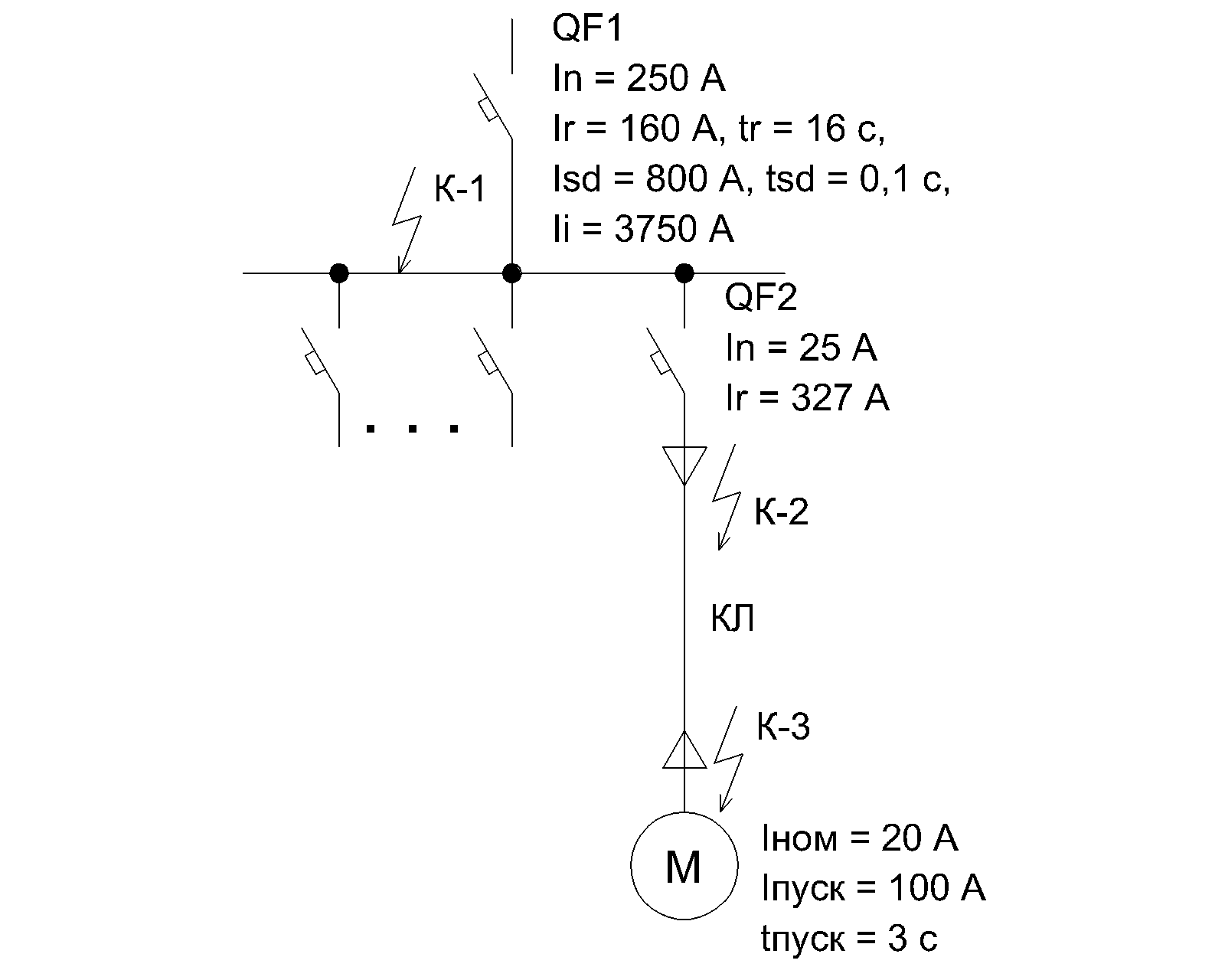

На рисунке 3.1 показан участок электрической сети, для защит которого может быть построена карта селективности.

Рисунок 3.1 – Схема расположения защит

На рисунке 3.1:

In – номинальный ток автоматического выключателя;

Ir – уставка тока срабатывания защиты от перегрузки;

tr – уставка времени срабатывания защиты от перегрузки;

Isd – уставка тока срабатывания селективной отсечки;

tsd – уставка времени срабатывания селективной отсечки (выдержка времени);

Ii – уставка тока срабатывания отсечки.

При коротком замыкании в точках К2 и К3 должен сработать автоматический выключатель QF2, если автоматический выключатель QF2 не сработал, должен сработать автоматический выключатель QF1 (это называется резервированием защит), т.е. время срабатывания автоматического выключателя QF1 должно быть больше времени срабатывания автоматического выключателя QF2 при токе равном току короткого замыкания в точках К2 и К3. Если указанное условие соблюдается, то защиты называются селективными.

На карте селективности также отмечаются:

пусковые токи электроприемников;

минимальные и максимальные значения токов короткого замыкания в различных точках схемы.

По этим токам выбираются некоторые уставки защит.

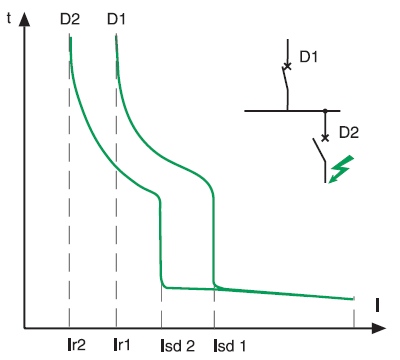

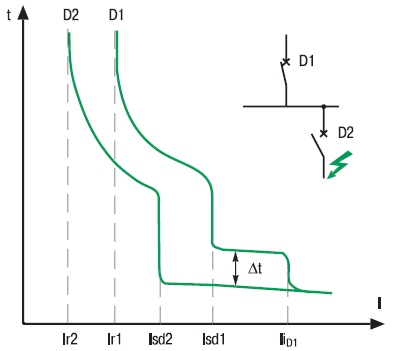

Пример карты селективности построенной для автоматических выключателей QF1 и QF2 (схема на рисунке 3.1) показан на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Карта селективности защит

Судя по карте селективности на рисунке 3.2 условие селективности выполняется для максимального и минимального токов короткого замыкания (в начале и в конце кабельной линии к электродвигателю), т.е. при любом коротком замыкании автоматический выключатель QF2 сработает быстрее автоматического выключателя QF1 и отключит поврежденный участок быстрее. При этом соблюдается условие резервирования защит, т.е. если автоматический выключатель QF2 по какой-либо причине не сработает при КЗ на отходящей линии к двигателю, то сработает автоматический выключатель QF1 с заданной выдержкой времени.

Срабатывания автоматического выключателя QF2 при пуске двигателя не произойдет (время срабатывания больше времени пуска двигателя). Кривая пускового тока двигателя показана на рисунке 3.2 упрощенно. При пуске двигателя ток снижается постепенно до номинального значения.